根據憲法規定,新加坡本屆國會不得晚于2016年10月解散,而且必須在解散的三個月內召開大選。換言之,新加坡第13屆大選不會晚于2017年1月舉行,距今只有一年半時間。一些政治觀察員相信,執政的人民行動黨(People’s Action Party,簡稱“行動黨”PAP)會借今年三月建國總理李光耀逝世之後舉國感激之情以及八月建國五十周年大慶之勢,乘民意之盛而追擊,于今年第四季度這個最佳時機召開大選。另一方面,也有一些人認爲,政治強人的逝世將給新加坡政治帶來極大變數。本文且對此作一初步梳理和分析,並對後李光耀時代新加坡之政治走向做一些理論預測。

新加坡政治體制

許多人對新加坡政治感興趣,不外乎兩個原因。一、自1959年自治以來,新加坡一直由行動黨執政。在許多人看來,乃“一黨獨大”的“威權體制”,並非真正的民主政府。二、盡管如此,新加坡沒有出現許多非民主國家所慣見的貪汙腐敗以及經濟和民生問題,反而,建國五十年來政治清明、百姓安居樂業,經濟與社會發展取得巨大成就,一反人們的常規認識。這無疑引起了人們的注意和興趣。人們不斷在問,新加坡如何在“一黨獨大”下取得如此成就,許多民主國家比之還不如?

要回答這個問題,首先得弄清楚新加坡的政治體制。新加坡實行的是議會制度,基礎是英國西敏寺議會制度(Westminster System):國會爲全國最高權力機關,由大選産生;憲法規定了國會的最長任期;在憲法規定期限內,國會必須解散,全體選民以一人一票和相對多數制(First-Past-the-Post)選出國會議員;有多個合法政黨存在,大選時由政黨推出人選參加競選,也可以有不歸屬任何政黨的獨立候選人參選;在大選中贏得國會半數以上議席者爲執政黨,由執政黨的當選黨魁擔任總理,由總理從國會議員中委任部長等要職;國會主要有三項功能和權力:立法、監督政府、監督財政預算。

新加坡的議會制度並不是一成不變沿襲西敏寺制度,而是經過調整。最顯著的調整體現在幾個方面:集選區制度、官委議員制度、非選區議員制度、民選總統制度。

先說一人一票和相對多數制。

新加坡憲法規定,每屆國會從第一次會議起,任期不得超過五年;在五年任期內,總理有權向總統建議解散國會,在國會解散之日起三個月內必須舉行大選。新加坡在冊政黨有近30家,但是許多都不活躍。參加過上兩次大選(2011、2006)的只有少數幾家,包括行動黨、工人黨(Workers’ Party)、國民團結黨(National Solidarity Party) 民主黨(Singapore Democratic Party)、革新黨(Reform Party) 人民黨(Singapore People’s Party)、民主聯盟(SingaporeDemocratic Alliance)。

以2011年大選爲例,新加坡全國分87個國會議席,其中12個屬于單選區,另外75個屬于集選區,候選人人數分布如下(表一):

從表二可見到2011年大選的幾個現象:

(一)沒有任何一家反對黨推出超過國會半數議席候選人

當屆大選,唯一推出超過國會半數議席候選人的,只有行動黨。其他政黨推出的候選人數遠遠不及國會半數。即便推出候選人最多的國民團結黨和工人黨,也不過占國會議席總數之27.6%和26.4%。換言之,其他政黨即便候選人全數贏得席位,也無法單獨執政。當然,就算沒有任何一家政黨取得超過半數議席,如果反對黨贏得的席位較多(比如A、B兩家加起來超過半數),不排除他們之間展開談判組成聯合政府,或是各自與行動黨組成聯合政府(如果A或B和行動黨議席數合計超過半數)。但是,在2011年大選並沒有出現這樣的客觀情況。是以反對黨雖多,卻無法對行動黨形成直接的威脅。

(二)全國得票率與得議席率沒有直接關系

行動黨全國得票率爲60.14%,卻囊獲了93%的席位。一些人認爲這是制度舞弊,其實是出于對“相對多數制”不了解而造成的誤解。在相對多數制度下,任何候選人只要得票比對手多就勝利。我們可以拿幾個選區的戰績爲例(表三):

從表三可見,只要在選區中得票超過對手,就獨贏該選區的席位,與得票率高低沒有直接關系。行動黨在豐加北得票70.61%,得一席;在波東巴西得票50.35%,比豐加北低一大截,但是同樣得一席。行動黨在宏茂橋和東海岸得票率分別是69.33%和54.83%,但是由于都過半數,所以贏得這兩個集選區所有議席。體現在反對黨身上也是一樣的,比如工人黨在後港得票率高達64.8%,得一席;它在阿裕尼得票比後港低10%,但是已經過半,所以囊獲阿裕尼集選區所有五個議席。工人黨在如切得票是48.98%,只比行動黨候選人少388票,但也只能認輸,該區一席歸行動黨。總結一句,得票率與得議席率沒有直接的對應關系。

這種現象很常見,並不是新加坡獨有。這個現象在馬來西亞2013年大選表現得更爲突出。當屆大選,國陣(Nasional Barisan)以47.42%全國得票率贏得133個議席,蟬聯執政;反對黨人民聯盟雖然得票率高達50.83%,已經過半數,但是它只得89個議席,因此形成不了執政黨。國陣爲何全國得票率低而得議席率高?那是因爲每個選區的選民人數是不定的,但是不論選民人數多寡,反映在政治上就是一個議席。

我們還可以舉兩個假設案例:

在案例甲(表四)中,A黨和B黨的總得票率之比是60:40,但是A獲得全國議席,B一無所有。到了案例乙(表五),A黨和B黨的總得票率較前差不多,但是B卻能獲得35議席。從這裏可以看到全國得票率與得議席率沒有直接關系。

在新加坡政治上,以行動黨的60.14%得票率卻囊獲93%議席來說明行動黨利用制度漏洞,是不合邏輯也不符合現實的。

2011年大選透露的信息

現在我們看看2011年大選以及它所透露的一些信息:

首先,總體趨勢是行動黨得票率逐屆下降。

較之上屆大選,行動黨全國得票率下降6.46%。而反對黨中,除了民主聯盟,其他得票率都上升,介于6.37%到13.53%之間。而當年首次參加大選的革新黨則無從比較。爲了更清晰看到趨勢,我們回顧一下獨立之後的曆屆大選得票分布(表六):

從表六可以清晰看出,行動黨在上世紀八十年代之前,維持著70%以上的高得票率。從八十年代一直到2011年,行動黨得票率下降到60%-66.6%,2001年除外。這與時代背景有密切系。上世紀六七十年代正是行動黨領導新加坡從第三世界步入第一世界的開始,政府引入外資、普及教育、提供低價公共住屋、鏟除腐敗和低效公務員、鐵腕對付黑社會和左翼人物,就業率、識字率大幅上升,社會從五十年代的極度動蕩開始轉入八十年代的穩定、和諧,人民生活品質得到很大提升,于是行動黨得票率高企。進入八九十年代之後,經濟繁榮、社會安定、政治清明,已逐漸成爲常態,人們開始要求國會裏有“多一把聲音”,並開始質疑高壓管控,于是反對黨的支持率上升。

其次,反對黨得票率上升。

由于每屆大選各反對黨推出的候選人人數高低不一,無法從表六(全國得票率)看出反對黨得票率的上升。因此本文制作了表七:

從表六和表七,可以很明顯看出:一、無論有意無意,無論主動被動,反對黨陣營似乎在整合中。盡管還沒有明顯的領頭羊出現,但是至少已經從七八十年代的“春秋”進入目前的“戰國”時期。二、反對黨的得票率在經曆了1991-2001的低谷之後,在2011年取得較大上升。三、反對黨在放棄“補選策略”之後,推出的候選人人數逐屆增加,候選人素質也有所提高,如今已能吸引到專業人士如律師、大學教授和前高級公務員加入反對黨陣營並出面競選。

“補選策略”是指反對黨在九十年代應付如日中天的行動黨而推出的一個競選策略。整個九十年代一直到2011年大選,新加坡選民普遍想法是要富有經驗和人才的行動黨繼續執政,但是最好能在國會裏有多一些反對黨議員,可以對政府形成制衡和監督。事實上,本屆國會最大反對黨的工人黨黨魁劉程強就曾表示,工人黨目前只不過想做好監督政府的角色,而非取代之。他的原話是“新加坡恰恰需要一位副司機在前座,在司機打瞌睡或魯莽駕駛時用力拍醒他,讓他及時回到正軌”。

在這種民意氛圍中,反對黨在九十年代采用“補選策略”就很可以理解了。所謂“補選策略”,是指反對黨在提名日推出少過半數國會議席的候選人人數,讓人民行動黨當天就自動贏得執政權。在沒有“變天”的“危險”之後,反對黨呼籲選民在出現角逐的選區放心投票給反對黨候選人,因爲無論怎麽選也不會改變行動黨已經執政的事實。我們看到1991、1997、2001年三屆大選反對黨都推出少于國會議席半數的候選人人數。

從1991年到2001年期間,反對黨低迷的另一原因是集選區的出現。集選區是新加坡的創新,創立集選區的初衷是保證少數種族在國會裏有一定比例的代表。在集選區制度下,幾個選區(和候選人)組成一個集選區,候選人當中必須至少有一人屬于少數種族。無論對壘雙方是什麽政黨,當選的一方的團隊裏肯定有少數種族,這樣就保證國會裏有一定比例的少數種族議員,可以代表少數種族權益。這個制度的初衷是好的,但是後來在執行中發生了嬗變,主要體現在兩個方面:

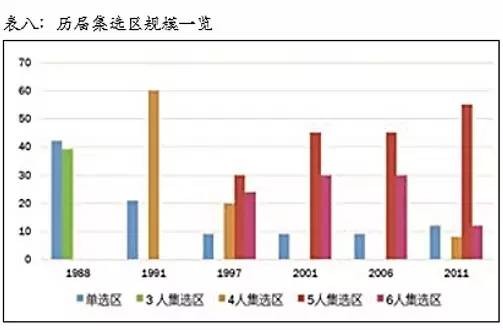

一、集選區規模越變越大,從最早的三人一組發展到後來的五、六人一組,曆屆情況如下:

集選區變大的一個最重要的影響就是“人丁單薄”的反對黨無法物色到足夠人才組成競選團隊,造成集選區長期成爲行動黨不沉的航空母艦。這是反對黨提出的抗議和政治課題之一。

人們對集選區的另一批評是它成了“捆綁銷售”的工具。行動黨往往讓資深部長領軍集選區團隊,把青澀的新人放在團隊中“捆綁銷售”。時任國務資政、前總理吳作棟在2006年的一次媒體訪談中透露,集選區制度可以增加新人當選的幾率,這有助行動黨說服有潛能的新人放棄高薪和穩定的工作,投身不可測的政治。由于部長在過去幾年曝光率高,選民對他們比較熟悉,因此相對願意把選票投給“熟人”。尤其在“補選策略”下,行動黨的過半候選人在沒有挑戰的情況下自動當選,行動黨的新人更是沒有經過戰火的洗禮,避免了單兵作戰的過程,得以“直接”進入國會。過了兩、三屆大選之後,這些當年的新人已經晉升部長,但是還是沒有任何選戰的實戰經驗。到了2011年大選,這個優勢反過來成了劣勢,這大概是行動黨始料不及的。後文再述。

二、集選區既是“捆綁銷售”,在行動黨一邊是如此,在反對黨一邊也是如此。以2011年大選爲例,大部分集選區的反對黨挑戰團隊,也都是以一、兩個名將或老將領軍,配搭其他名不見經傳的新人。工人黨的阿裕尼團隊就是由家喻戶曉的黨魁劉程強、黨主席林愛蓮和政治明星陳碩茂領軍,配搭以新人畢丹星和莫哈默費沙。如果說行動黨新人借部長的光環得以進入國會,那麽,也可以說畢丹星和莫哈默費沙借劉、林、陳的光環進入國會,並無二致。

以此觀之,集選區本身是個雙刃劍,一勝皆勝,一敗皆敗。只要競選團隊能夠說服選民,反對黨也可以贏得集選區。集選區不再是行動黨牢不可破的堡壘。筆者認爲,按照“確保國會有一定比例少數種族”的設計初衷,集選區的最佳人數應爲四人,由三個華人搭配一個少數種族。這最符合新加坡人口的組成比例。無論是三人、五人或六人都無法反映這個比例。2011年大選前夕,行動黨政府增加了單選區數目,恢複了四人集選區,減少了六人集選區,是朝正確方向的一次努力。筆者相信,將來還會進一步增加四人集選區,減少五人、六人集選區。

2011年大選被視爲新加坡政治的一個分水嶺,主要有如下幾個原因。

(一)行動黨第一次丟失集選區,並且在阿裕尼一役中丟失兩個正部長(楊榮文、陳惠華)一個未來的國會議長(再諾)和一個行動黨相中的第四代領導核心成員(王乙康)。

(二)當屆大選,除了榜鵝東單選區之外,所有參戰的選區都沒有出現三角戰。反對黨陣營內部的地盤劃分的談判可以取得如此高度共識,是很難得的一次成功。在以往的大選中,反對黨向來不但要跟行動黨競爭,更要互相搶奪地盤,尤其是那些曆史上“反意”較高而且行動黨候選人較弱的單選區,更是被視爲“肥肉”。一般來說,形成三角戰的唯一結果就是分散反對黨選票,讓行動黨漁翁得利。2011年大選基本沒有形成三角戰,對行動黨形成較大的威脅。而且,唯一存在三角戰的榜鵝東單選區,競選的行動黨、工人黨、民主聯盟分別得54.5%、41.0%、4.5%,反對票基本未曾分散,而集中到工人黨上。這顯示較大的反對黨逐漸形成品牌效應,較小的反對黨已經未能與之競爭。到了2013年榜鵝東補選時,這個品牌效應現象表現得更爲突出。當屆補選雖然形成了四角戰,參戰的工人黨、人民行動黨、革新黨、民主聯盟得票率分別爲:54.5%、43.7%、1.2%、0.6%,反對黨的支持票全集中到工人黨上,其他兩家合計還得不到2%的選票,可謂慘敗。

(三)這是行動黨第一次遇到反對黨在全國範圍競選(見表九),被迫全面迎戰。在往屆大選中,由于反對黨選擇較弱的行動黨候選團隊迎戰,避開了總理、副總理、資政和資深部長等人領軍的重點集選區,因此,在提名日當天,這些行動黨領袖已經不戰而勝,不再需要應付本選區的選戰,可以分身去幫其他候選人站台、走訪選民拉選票,甚至可以運籌帏幄,制勝千裏。但是,到了2011年大選時,這個條件已不存在,除了李光耀領軍的丹戎巴葛集選區由于對手技術失誤未能參選,不戰而勝,其他82個議席都需要競選。總理、副總理、國務資政、資深部長,全得先確保本身選區安危,無暇他顧。正因如此,2011年選戰見到了行動黨手忙腳亂,甚至有時由于策略出錯,而出現名爲站台,實爲拆台的窘事。

2011年大選之後的三場選舉

上文已經提過,2011年大選透露出幾個信息:通過地盤的劃分,反對黨基本解決了三角戰問題,幾十年來第一次在幾乎所有選區挑戰行動黨;執政黨得票率盡管還高居六成,但是逐屆下降,反觀反對黨得票率則在上升中;盡管如此,反對黨仍未能成氣候,未能整合,各自爲戰的結果就是誰都競爭不過行動黨,但是誰又都互相不服,誰也不願歸屬到任何其他反對黨旗下。從當前反對黨陣營的形勢判斷,盡管工人黨在國會有7個普通議席加2個非選區議員議席,名義上是第一大反對黨,但是,以該黨過去三年在國會中的表現,乏善可陳,不太可能吸引到其他大的反對黨的投靠。筆者相信,到了下一屆大選,反對黨陣營還是會進行一輪地盤談判,至于能否象2011年那樣達成空前的協議,很難說。

2011年大選所透露的這幾個信息,在後來的三場選舉中又得到了加強。一是2012年後港補選,工人黨因過失丟失後港單選區,結果在5月9日的補選中,工人黨候選人方榮發仍以62.1%高票戰勝行動黨候選人朱倍慶。一是2013年補選,這次是行動黨因過失丟失榜鵝東單選區,結果在1月26日的補選中,工人黨候選人李麗連以54.5%得票率戰勝行動黨、革新黨和民主聯盟候選人。兩場補選都以工人黨的絕對優勢勝出。

還有一場是民選總統選舉。2011年8月27日,227萬選民投票,從陳慶炎、陳清木、陳如斯、陳欽亮四人中選出總統。四人當中,陳慶炎是前副總理,是行動黨支持的人選。陳清木曾是行動黨後座議員,以敢于批評政府著稱。陳如斯是前副常任秘書,在當年5月的大選中以反對黨人身份參選,盡管本次總統選舉他已辭去黨籍,但是反對黨色彩強烈。陳欽亮是保險公司前總裁,曾是行動黨的選區支部秘書,在脫離行動黨之後對政府批評甚多。此四人選舉最終是陳慶炎以0.35%的微差險勝陳清木,當選總統。陳慶炎、陳清木、陳如斯、陳欽亮得票率分別爲:35.2%34.9%、25.0%、4.9%。許多人認爲,2011年總統選舉的成績顯示,選民傾向于支持帶反對黨色彩或至少是行動黨色彩不明顯的候選人—尤其當總統的職責是監督政府、阻止政府濫用國家儲備金時。

小結

我們是否能以2011年大選和之後的這三場選舉的結果來預測下一屆大選的成績?只能說,總的趨勢應該不會變,行動黨得票率應該還會下跌。至于跌多少,很難預測。大選的偶然因素太多了,從任何好消息壞消息到各黨候選人的排兵布陣,都可能影響大選成績。我們因此也很難估算工人黨是否能保住阿裕尼,或者行動黨繼阿裕尼之後是否會再丟 一、兩個集選區。但是,如果行動黨在下一、兩屆大選丟失10-15個議席,筆者不會感到意外。至于行動黨是否會在這一、兩屆大選內失去執政權,按目前的形勢判斷,不可能。

再往下的一屆大選,也就是十年後,行動黨是否還能保住執政地位?這要靠內外幾個因素:一、反對黨是否能整合,結束山頭林立的混亂局面?前文已述,反對黨陣營似乎開始從“春秋”往“戰國”發展,但是,如果不認真整合,到了大選前夕才匆匆尋求臨時的“合縱”,一盤散沙,終將被逐一擊破。這個道理反對黨人知易行難。在反對黨陣營未出現一個明顯的領頭羊時,互相都不服。從2011年大選和兩次補選的情況來看,大的反對黨似乎正逐漸形成品牌效應,但是,離整合還很遙遠。5月18日,媒體報道,在2006年和2011年分別以工人黨和國民團結黨黨籍參選的吳明盛決定另起爐竈,正式申請成立“人民力量黨”,並希望這個新政黨有機會參加下一屆大選。又一個新的小山頭冒了出來。

二、即便反對黨完成了整合,那也要看它是否能吸引到足夠的政治人才,形成一股能與行動黨抗衡的力量。這個說來容易,實踐起來困難。行動黨一直強調,新加坡缺乏政治人才,如果形成兩黨制,一定會迫使有限的人才分散,無論哪個黨上台,總會有人才流失在野,形成浪費。這個理論有一定的現實依據。在當下新加坡,行動黨是唯一有條件進行政治利益分配的。如果連行動黨在招攬人才時都覺得不容易,反對黨所面對的困難可想而知。但是,我們也得從另一個方面考慮這個問題,即:人才不願意加入行動黨,並不是不願意投身政治,而是不認同行動黨。如果是從這個角度考慮,那麽兩黨制造成人才流失這個理論就不完全成立。

反對黨一個很大的問題就是青黃不接。目前一些主要反對黨都沒有形成明顯的下一代領袖,而行動黨早在2011年就亮出了第四代領導核心團隊,成爲了鮮明對比。事實上,選民對許多反對黨的認識主要還是集中在黨個人和極少數政治紅人身上,如人民黨的詹時中,工人黨的劉程強、林愛蓮,民主黨的徐順全,國民團結黨的張培源、謝鏡豐、潘群勤等,對反對黨的其他人(包括候選人)不甚了了。有些反對黨甚至近似“一人黨”,繞著黨魁一人轉。接班人的培養很不容易,工人黨二十年才出了個劉程強。隨著老將逐一淡出政治舞台,要是反對黨無法培養起強有力的接班人,那麽只能走向消亡。

三、行動黨本身能否維持團結,而不會在政治高壓下分裂?我們沒有任何證據顯示行動黨正面臨團結問題。事實上,從1961年那次分裂之後,行動黨至今沒有發生過公開、大規模的分裂。反之,其他活躍的政黨每隔幾年就發生各種程度的分裂,或是逼宮奪權,或是重要黨員給個借口另投他黨,或是直接決裂。可以說,行動黨是新加坡所有活躍政黨中最不存在團結問題的。這也是半個世紀以來,行動黨可以一枝獨秀,而反對黨卻萎靡不振的一個重要原因。一個群體之所以能夠如此團結,可能是所有成員都赤誠服膺于宗旨和願景,也可能是因爲有個人人拜服的精神領袖。由于李光耀的存在,無論彼此有再大的相左意見甚至矛盾,都會大事化小,相安無事。但是,精神領袖不在了,如果出現了威信真空,那麽就不一定會如此團結。在接下來兩屆大選,行動黨還是由李顯龍領導,內部團結應該不會有大問題。但是,在李顯龍之後,行動黨面對的政治和選戰壓力會越來越大,政黨內部到時出現兩派甚至三派截然不同的政見且無法調和,最終導致分裂將毫不意外。這也許是後李光耀時代的行動黨面對的最大潛在挑戰。如果行動黨分裂,尤其在反對黨完成整合之後,就可能導致2000年台灣地區選舉局面的重現。

新加坡近幾年已逐漸有後李光耀時代的迹象。隨著社會變遷的需要,政府因時制宜,以不同的經濟和社會策略應對新的挑戰,今年的財政預算案就是個好例子。近十年也很少見到以往常見的反對黨人被告誹謗而傾家蕩産的事例。這固然有行動黨本身的原因,也有反對黨的原因,許多反對黨人放棄了八九十年代的“悲劇英雄”路子,轉而采取比較負責、理智的政治路線。

盡管行動黨對一些政治課題和政策采取了新思維和新方式,一些基本的執政理念仍不動搖,比如副總理尚達曼3月5日在國會裏說,新加坡致力于打造“個人和集體責任相輔相成的更牢固社會契約”,這與李光耀執政時期的理念是基本一致的。新加坡一直在不斷改變,無論在李光耀生前身後,新加坡肯定會繼續改變。不過,李光耀的離去,會加速一些改變的進程。這些改變,固然與李光耀是否存在有關,但更重要的是整個時代的作用力。