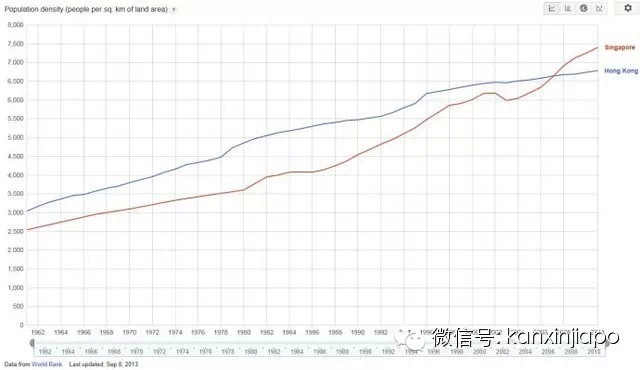

最近,新加坡政府宣布爲了讓國民分享國家進步的果實,保證每個有工作的新加坡家庭負擔得起他們的住房,讓月入1000新元(合人民幣4800元)的家庭買得起二房式組屋,月入2000、4000新元的能負擔得起三房、四房式組屋。這一消息傳到香港,就像投下一顆重磅炸彈,香港人一是羨慕,二是質問:新加坡能,爲什麽我們不能住大房子?另外,我的《如何在高密度城市中生存?》發出後,有網友就提出:香港不值得學習,要學就學新加坡,你看他們的面積比香港還小,人口密度算起來還高,爲什麽城市沒那麽擁擠(圖1)?

是的,新加坡和香港不僅都是若幹島嶼組成的彈丸之地、地圖上的“小紅點”,人口、面積都有一定可比性(根據2012年底數據,人口分別是530萬、717萬,陸地面積分別是714km²、1108km²),而且都是曾被英國人統治過的殖民地、自由港,甚至連種族都以華人爲主,使用英文和漢字進行溝通,如此多的相同相通,爲什麽在城市形態、面貌和住房狀況方面會有如此之大的差別?

選擇:正確還是錯誤?

首先要從這兩個城市的源頭說起。19世紀初,英國致力于擴展在東印度的版圖,希望擴大與中國的貿易,需要在印度和中國之間找到一個立足點,馬六甲海峽成爲必經之道,但當時荷蘭人是這一帶的話事者,英國只占有槟城一地。而槟城比較偏北,不甚理想,東印度公司職員斯坦福•萊佛士(Stamford Raffles)受命尋訪更合適的貿易站地點,于1819年1月來到馬來半島最南端的新加坡島。

新加坡島延續了馬來半島的平緩地勢,全境平均海拔只有15m,位于中部的最高峰——武吉知馬山也只有163m,有數條河流,而最大的河流——新加坡河的出海口內正好用來停泊船只,這裏不僅有深水航道,而且有適合做碼頭和貨物裝卸設施的陸域(圖2)。于是,萊佛士認定這裏就是他要找的地方,此後又與當地統治者和荷蘭人達成協議,最終于1824年獲得完全控制權。萊佛士被認爲正確、獨具慧眼地選擇了新加坡,成爲開辟、規劃和建設這個島嶼的傳奇人物,至今他的名字仍被保留在新加坡的學校、酒店、商場、馬路和建築物上,甚至被輸出到其他國家(如北京、上海等地的來福士廣場)。

那麽香港是否有類似萊佛士這麽一個人呢?按說應當是有的,他就叫查理•艾略特(Charles Elliot)。在第一次鴉片戰爭中,作爲英國商務監督的艾略特,受命就獲取一個海島來做軍事、貿易基地與中國政府談判,英國外交部的指令是要台灣或舟山或中國東海岸的其他島嶼,以便于保護英國商船通過長江深入中國腹地進行貿易,但艾略特認爲台灣或舟山既無可能(因中國政府不會答應),也不可行(因地域太大無法有效管治),所以在沒有獲得授權的情況下,擅自與中國官員達成穿鼻草約,並于1841年進占香港島。

那時的香港島,只不過是珠江出海口幾百個小島中平常的一個而已,既非最大,也非最有名的。艾略特看中這裏,是因爲他去過那裏,發現整個島就彷佛是露出水面的一座山,島的北岸陡峭地插入水中,水深利于停靠,港口東西部狹窄的海域利于防衛,再加上淡水豐富易于補給,對他來說已是一個可接受的地方(圖3)。但遠在倫敦的外交大臣巴麥尊(Lord Palmerston)則不這樣認爲,他在給艾略特的函件中寫道:“你獲得了荒蕪之島香港的割讓,島上幾乎沒有一幢房屋……很顯然,香港不會成爲貿易中心……我們的貿易將一如既往地在廣州進行。他們(英國僑民)可以前往荒涼的香港島,在哪裏修建房屋來隱居。”

于是拿香港島做交易變得兩頭不討好,中國皇帝震怒,參與談判的中國官員被革職,而艾略特也被免去了香港行政官的職務。1893年一本英國人編寫的旅遊指南中寫道:1841年的香港“只不過是一座到處荒煙蔓草,令人望而卻步的火成岩島嶼,顯然只能支持最低等的生物在這裏生存”;一位記者也寫道:“香港原本並不存在,必須憑空將它創造出來。” 雖然香港島也並非如上所述的那麽不堪,但對于建立一座規模巨大的城市來說,確實並非一個上佳的選擇。

地貌:平緩與陡峭

在香港島上,分布了多座山峰,陡峭的地形構成主要地貌,其中最高峰——太平山(扯旗山)達到海拔552m,有的地方坡度高達46°(坐山頂纜車時你就能體會到陡峭的程度)。山腳下分布著赤柱、香港仔、黃泥湧等幾個零星的村落,總人口不過5000多人,主要從事打魚甚至海盜等不法生計,可以耕作的平坦農地很少。當時一幅顯示島上水資源豐富的畫作,則描繪出水流以“瀑布”的形態注入大海。由于坡度大,大多數山坡都不適于建設(圖2)。

艾略特爲其選擇付出了代價,他無緣成爲香港的第一任總督,沒有獲得如同萊佛士在新加坡的江湖地位,甚至沒有一條用他的名字命名的路,他如今只是中國近代史教科書中被指臭名昭著的侵略者——“義律”。無論如何,香港開始了“借來的地方,靠借來的時間而活”的曆程,如果當年義律沒有“錯誤地”選擇這裏,這個島也許會像珠江口那些島嶼一樣,仍然林木蔥翠且默默無聞;而當年選擇播下的種,也逐漸長成了今天香港作爲全世界城市的一朵奇葩的果。

兩個城市的地貌差異,從開始進行填海工程的時間上,也可見一斑;香港島本身坡度大,適于開發建設的土地很少,所以在開埠後即發現有填海的需要,1842年即香港開埠後的第二年,便已經進行第一次非正式的填海工程,當時的皇後大道即由填海而成;但香港首次的正式填海工程,則是于1852年展開的位于上環的文鹹填海計劃,到目前,香港通過填海增加的土地面積爲68km²,約爲香港土地面積的6%,但這些新增土地,容納了香港27%的居住人口和70%的寫字樓面積。

而新加坡由于以適合建設的平地爲主,所以最初並無大規模填海的需求,真正的填海始于1965年獨立之後,但是後來居上,此後40多年來通過填海增加了140km²的土地面積,約爲現在國土面積的20%;根據新加坡2013年初發布的計劃,到2030年,將再填海52 km²,使得目前國土面積由714 km²增加到766 km²,預計有將近60%的土地用來發展居住、社區、公用設施、公園及工商業設施。而近十年來,香港來自填海的土地明顯減少,從1985~1989年的6.97 km²,1995~1999年的5.77 km²,到2005~2009年銳減至0.84 km²,2010年甚至只有0.01 km²,雖然新的填海計劃已經召開咨詢,但來自環境保護、海洋生物保育領域的反對聲音仍然高漲。

城市:瘦肉與骨頭

萊佛士和義律在分別把兩個島宣布爲自由港的時候,雖然信心滿滿,但可能誰也沒有預計到能發展到今天的模樣。開埠之初,新加坡主島有約500 km²,而香港島只有約70 km²,兩者差距甚大(圖4~5)。正如大家所知,後來香港又經曆了兩次擴容:1860年,得到界限街南的九龍和昂船洲;1898年,租借新界和界限街北的九龍共900多平方公裏,期限99年。這些增加的土地,除了九龍半島是市區少有的平地外,其他的平地主要集中在北部靠近深圳的元朗和粉嶺一帶,而其他地區則都以山地爲主,包括海拔495m高的獅子山以及高達957m的新界最高峰——大帽山,此外新界還有很多大大小小的島嶼,光是面積在500㎡以上的就有260多個,大多無法有效利用。

如今,香港島、九龍、新界構成的完整意義上的香港,土地合計達到1108 km²(含填海面積,下同),看似比新加坡714 km²超過了55.2 %。但實際上,如果把易于建設的平地或緩坡地比作瘦肉,新加坡島就像中間有一點軟骨的一大塊肉,而香港則像一堆大大小小的腔骨,除了九龍半島的瘦肉還算多一點,其他每塊的大部分都是硬骨頭,雖然上邊也附著一些肉,但需要非常小心地剔出來,才夠“炒一小盤菜”。新加坡除了保留主島中間的軟骨部分作爲自然保護區、集水區以外(約13%的面積屬于公園、自然保護區和水庫),其他的大部分都可以用來“炒菜”。所以,目前新加坡扣除道路、機場、國防等用地後,用于居住、辦公、商業、工業、機構、休閑的建設用地占總面積的35%,共計約251 km²,而到2030年預計填海後總面積達到766 km²,上述用地的比例將達40.9%,即313 km²。

而香港的大塊硬骨頭都作爲郊野公園(占總面積的40%)被保護起來,再扣掉未列入保護的林地、濕地、農地、水體、道路用地等,目前用于居住、辦公、商業、工業、機構、休閑的建設用地只占總面積的11.8%,即131 km²,只有新加坡的52.2% ;如果按照人均來算,折合到每人只有18.3㎡,相當于新加坡人均47.4㎡的38.6%。

差距還遠不僅如此。在新加坡,目前居住用地面積爲100 km² ,占國土總面積的14%,人均占地18.9㎡;而香港居住用地面積爲76 km²,占土地總面積的7%,人均10.6㎡。而在香港的76 km²中,有35 km²(46%)屬于鄉郊居所,其他41 km²(54%)才是屬于一般民衆居住的私人住宅和公營房屋 。但在鄉郊居所占的46%的居住用地上,只容納了6.23%以下的家庭(根據香港2011年人口統計資料,在236.83萬戶家庭中,有14.77萬戶居住在村屋和別墅中,其中村屋和別墅未作區分) ;按此大略計算,鄉郊居所的人口密度不到其它公私房屋的1/12,這就使得大多數香港人本來擠迫的居住空間進一步惡化,爲大多數人服務的住宅顯現出超高密度化和戶型小型化。

人口:巨輪與小艇

新加坡1819年開埠時只有幾百人,香港二十二年後開埠時有數千人,此後兩個城市的移民均源源不斷地湧入,它們的人口史,在很大意義上可以說是移民史;1871年新加坡第一次人口普查,人口到9.7萬人,那一年香港人口12.4萬人,此後香港人口在絕大多數時間裏都超過新加坡,唯一的例外是“二戰”期間。1936年,新加坡人口60.3萬人,香港98.8萬人;隨著1937年中日開戰,中國內地大量人口如潮水般湧入香港,到1941年人口達到160萬人,而那一年新加坡人口只穩定增長到76.9萬元;1941年底日軍占領香港後,人們又如退潮般逃回內地,到1945年人口驟減到60萬人,低于新加坡同期的87.8萬人。

日本投降後,大批香港原來的居民紛紛返港,最初幾個月一度每個月都有10萬人湧回香港;1947年中國內戰爆發,部分內地富商、殷實人家乃至平民爲躲避戰亂也移到香港,1950年人口達到近200萬人,而此時新加坡人口增長到剛剛超過100萬人。以上數據說明,新加坡人口保持了正常而相對平穩的增長,即使在“二戰”期間也仍然保持了這種趨勢;而香港由于其獨特的地位、與內地的密切關系以及相對獨立的管治區域,則充當了中國內地這艘巨輪旁的一艘小艇的角色,當內地政治和經濟局勢發生大的變動時,人們會利用小艇逃生,但這個小艇又是如此的渺小和脆弱,也只能在風暴中疲于奔命地應對。除了內戰,此後內地的大躍進、文化大革命期間以及放松管制的改革開放初期,大量人口由廣東逃港,爲香港帶來持續的人口壓力,但同時也帶來大量有冒險精神的企業家和勤奮低廉的勞動力,創造了獅子山下的精神,香港得以由轉口貿易變爲制造業主導。

日據期間,香港的建築損壞嚴重,而戰後大量人口湧入,勢必造成“房荒”,由于有不少移民是有錢人,不惜代價租房,造成房租暴漲;人們有的露宿街頭,有的擠在唐樓裏面,睡的床最多達6層,有的在唐樓的天台上、大街旁邊、城區的周圍搭建被稱爲寮屋的木屋甚至紙皮屋,即使到1956~1957年,仍有35%的人均居住面積不超過15平方呎(約合1.4㎡),露宿街頭和住寮屋的有25萬人。

爲解決“房荒”問題,香港政府鼓勵人們在市區進行住宅重建,以容納更多的住戶,在1953年寮屋區的一場大火後,開始興建七層樓高的徙置大廈,每個單位面積120平方呎(約合11㎡),可供5個成年人居住,即人均居住面積只有2.2㎡;其時,所有設計都是以裝下更多人爲出發點的,所以擁擠窄迫的空間和戶型便成爲香港社會的常態和習慣。到今天,香港公屋的人均居住面積已經比當年的徙置大廈高出很多,達到人均居住面積12.5㎡,然而比起新加坡的組屋(人均居住面積約27㎡)來,仍然差距很大;今天香港住宅的套均面積約爲45㎡,而新加坡的這一數據是97㎡。

田園:理想與現實

將人類社區包圍于田地或花園之中,這一“田園城市”(Garden City)的理念,源自英國規劃學家霍華德(Ebenezer Howard),他在英國租借新界的那一年出版了《明日的田園城市》。其實,香港和新加坡都曾是他的擁趸,只是新加坡實施得比香港更成功而已。

新加坡在殖民時代也曾做過幾版城市規劃,最後一版規劃是1958年的總體規劃,這也是殖民時期較爲完整的一版總體規劃,包含發展新城、利用綠帶限制中心城區繼續增長的舉措,理念和手法受到了“田園城市”的啓發,尤其與英國建築師艾伯克隆比(Patrick Abercrombie)的大倫敦規劃有相似之處。1963年,新加坡提出“環狀城市”的概念,規劃容納400萬人口,島嶼的中心保留了大片自然保護區,外圍利用環狀交通,串聯布置一系列新城,跳出了原有的東南部舊城中心區,在全島範圍綜合布局。

在1920年代的香港,政府也曾經參照霍華德的“田園城市”概念建成一個社區,這就是今天的九龍塘,在此興建了獨立或半獨立、附有小花園的兩層平房,並配有學校、遊樂場等設施,此後,政府一直禁止區內興建高層建築,至今仍保持市郊風味,是香港市區極罕見的低密度區域。“二戰”後,艾伯克隆比應邀來香港爲政府構建城市的發展藍圖,並于1948年編制完成了《初步規劃報告書》(Preliminary Planning Report);其中,延續了大倫敦規劃中的思路:爲分散人口,在城市周圍建立新市鎮,反對郊區無限制擴張,市鎮和城區之間有嚴格控制的低城市化地帶。人口過于稠密的居住環境是艾伯克隆比關注的焦點,當時150萬的人口都擠在維港兩岸——維多利亞城舊址、界限街以南的市區,平均每英畝容納2000人十分擁擠,他引用倫敦經驗認爲每英畝200人已經不低,希望香港人口密度能減至每英畝300人。艾伯克隆比的人口密度標准當然很理想,卻未考慮到當時香港人口正處于移民大量湧入的過程中。雖然他的報告中的許多建議後來都成爲現實,但他對人口密度的設想卻從未實現,而類似九龍塘花園城市的低密度市區發展項目也早已成爲絕響。

土地:舊制度與新制度

香港爲什麽保留了大面積的鄉郊居所?還是要回到殖民統治的源頭。新加坡最初作爲英國殖民地的時候,只有200多常住居民(一說是1000人),很容易就按照英國人的意思實施新的土地制度,即土地歸女王所有,但可授權、批租給個人使用;這與香港島和九龍類似,英國人占領香港島後,在土地問題上表現強硬,義律宣布土地一切權利屬于女王,並急切地在澳門進行了第一次土地拍賣,拍得的投資者需要自行補償土地的原主人(類似于今天的“毛地挂牌”);到了接管九龍的時候,由政府統一從原地主手上購買了一部份土地,小部份向原地主授出了999年的使用權限 ,而沒人主張的土地則悉數歸于政府,也就是說,港島和九龍的接管相對是比較順利的,土地的權限也清晰化了。

而到租借新界時,問題變得複雜起來,一是新界地域廣,涉及700個村莊、10萬多原居民,人多力量大;二是原居民主要以務農爲生,視土地爲財富之母,加上了解英國人在香港島豪奪土地的先例,所以土地維權意識高漲,並一度發展爲武力反抗殖民者的接管。在此情況下,政府被迫作出讓步,承認了原居民對土地的使用權,並于1903年陸續向原居民發放了到期日爲1997年6月27日(即1898年6月30日加99年再提前3天)的官契,總數多達35.4萬塊土地。 對于原居民來說,這並非是完全的好消息,因爲他們原來在中國土地制度下的永久業權被奪走了,但令人安慰的是,政府明確:新界的土地問題按照中國習慣法來適用,而不適用具有普遍效力的英式普通法,法院審理訴訟時也承認並執行中國習慣和習慣權益。

所謂“中國習慣”包括:只有原居民中的男性人口可以享有法定繼承權,承認以“堂”和“祖”形式存在的習慣信托等;到1972年,爲進一步體現中國習慣,政府又允許:年滿18歲,父系源自1898年時爲“香港新界認可鄉村”的男性村民一生中可以在“鄉村式規劃發展區”及“認可鄉村範圍”中興建一座占地700平方呎、高度不超過3層的小型屋宇(或稱丁屋)”。政府共確定了642個“認可鄉村”,如今,仍有24萬原居民符合申請資格,爲此政府預留了土地儲備中的12km²閑置住宅用地(其實仍不夠),而且他們子子孫孫的男丁還在不斷繁衍,似乎讓香港政府永遠有還不清的土地債。

1997年香港回歸,中國政府爲保持平穩過渡,在基本法中對原居民的權益一律予以承認,這就意味著原居民與非原居民在生存空間上的矛盾還將持續下去,分散的業權、城市與鄉郊“二元化”建築密度的差異也將繼續,雖然目前政府已開始嘗試興建20層高的丁屋來解決土地浪費問題,但效果仍有待觀察。

征用:公平與效率

分散的農地、丁屋和其他村屋占據了新界那些相對平坦、易于利用的土地,這些土地的存在對于想在港島和九龍之外進行大規模的新市鎮建設的政府來說,當然不是好消息,土地征用絕非易事。在這方面,新加坡則很有一套。1963~1965年新加坡仍然隸屬馬來西亞聯邦時,《馬來西亞憲法》第13條寫明,依法規定者外,物業業權不容褫奪,除非有足夠的補償,不得強制征用物業。1965年,新加坡脫離大馬聯邦建國,第二年通過《Land Acquisition Act》(《土地征用法案》),作爲土地國有化的依據,授權政府可以公共目的(public purpose)爲名征用土地。不論是建設道路、地鐵系統、學校、醫院、公園及政府組屋等,政府均可強制征用。

法案在1973年進行修訂,將征地補償訂定爲立法當天1973年11月30日的市值,又或者官方刊憲(Gazette)的日期,兩者之中以較低者爲准。也就是說,補償額與房地産市價或業主買入價毫無關系。其後的幾次修訂都固定法定日,壓低對業主的補償。1960年,新加坡44%的土地屬政府所有,到了現在,政府控制了全國約80%的土地。

當然,在這種制度下,政府征用時補償費偏低,有時甚至只有市場價格的1/10,這勢必導致征地者與被征者之間的矛盾,且愈演愈烈。到2007年,新加坡政府終于決定修訂土地征用法令,根據征用通知日當天的市價賠償受影響的業主,而有關市價也會把受征用房地産的潛在價值考慮在內。對被征用者來說不合理的強征制度退出曆史舞台,但至此,政府手上已經完成足夠的土地儲備,而這項制度對于新加坡的土地權屬乃至城市形態都將産生長期而深刻的影響。

而香港在征用土地時只能按照土地市場價補償,但大家對市場價往往是有分歧的,所以需要聘請相對中立的律師、會計師、測量師來做賠償評估,來跟政府交涉,而且這種費用都由政府支付;如果達不成協議則可想土地審裁處提起訴訟,總之來來回回討價還價的過程冗長、代價高,使得政府無法如新加坡政府一樣輕松把大片土地征用作集中的建設開發。

農地:官與商

由于新加坡在土地征用上的強勢,使得政府手裏有地心中不慌,如興建組屋的目標一經確定,便可很快投入建設。而香港政府只能眼看著大塊的農地被荒廢或堆放集裝箱和其他雜物,成爲所謂的“棕地”,卻無法征用。據統計,在目前的總面積約60km²的農地中,有42 km²爲荒置,很多是待價而沽,目前僅僅是四大地産家族企業(恒基、新鴻基、新世界、長江)就合計擁有農地超過10 km², 其中最大的地主——恒基兆業在2012年報中披露:“集團于2012年12月底持有新界土地儲備約4280萬平方呎,爲本港擁有最多新界土地之發展商。……集團將繼續積極配合政府發展土地之政策,並跟進政府于‘新界東北未來將發展之新市鎮’及‘洪水橋未來將發展之新市鎮’之發展規劃。集團于該未來將發展之新市鎮共擁有土地面積約1090萬平方呎。”終于盼到政府改規劃的欣喜心情,躍然紙上。

面對這些開發商,政府並無主導權,因爲開發商當年購買農地的價格極低,持有成本不高,所以總是等政府來調整區域規劃(農地轉建設用地)的時候,才會向政府申請補地價進行開發;如果補的地價太高,算不過賬或利潤未達預期,開發商會選擇繼續持有農地,反正機會成本不高,土地也就不能有效釋放,但如果補的地價太少,開發商賺得盆滿缽滿,政府又會被指責爲“官商勾結”,于是陷入“兩難境地”。甚至連開發商願意捐出農地來蓋青年公寓,政府都不敢出來接招,生怕中了開發商另有所圖的“圈套”。正因爲如此,本來可用的土地未被有效利用,人們又質疑政府提出“人多地少”、需要通過“移山填海”來增加土地供應的必要性。

施政:自由與權威

土地征用上的差異顯示了兩個政府的強弱對比,而背後的原因還在于施政體制和理念的巨大差異。新加坡和香港最初都是英國殖民者管治下的自由港,延續了英國的法治和自由思想體系,但並無民主體制。

新加坡獨立後實行三權分立、司法獨立的制度,但在過去近50年裏,人民行動黨一直是唯一執政黨,新加坡的選區劃分制度和執政黨豐富的行政資源,使得議會中少有能形成監督力量的反對黨;在司法方面,有批評者認爲行政系統對司法的影響較大,甚至利用司法打壓政治對手;在經濟方面,國有企業勢力強大,在國民經濟中舉足輕重;在新聞監督方面,新加坡兩大媒體集團均由政府控制,更多發出執政黨的聲音,2012年的新聞自由度排名,在179個國家和地區中排名倒數第45位;在社會管理方面,實行嚴厲的管治手段,是有名的“罰款之城”(Fine City)。總之,新加坡可以概括爲“強政府,弱社會”的新權威主義。

而在香港,則更多延續了自由主義的傳統,1960年代,正當新加坡政府強力推行土地征用時,笃信資本主義的自由經濟的香港財政司司長郭伯偉(John Cowperthwaite)提出不幹預構想,在經濟上采取自由放任主義,1970年代完整表述爲“積極不幹預”政策(positive non-interventionism)。1997年回歸以後,香港在經濟上仍充分發揮市場的作用,政府對企業的股權控制幾乎沒有;在政治方面,立法會議員黨派衆多,政見不一,反對派對特首施政形成掣肘;司法的獨立性高于新加坡,新聞媒體觀點十分多元化,部分報章有強烈的批評政府傾向。簡而言之,香港是“小政府,大社會”的新自由主義模式。

正因爲其強勢地位,新加坡政府在土地征用、土地拓展(填海等)就擁有很強的執行力,辦事情可以迅速見效,手上土地多,可大批建設組屋,回饋于民,贏得民衆對執政黨的支持,如此形成循環。再如本來星港兩地從英國開始殖民統治以後,賭博都是非法的,新加坡更是在萊佛士當總督時便立下了禁賭的規矩, 2005年政府爲經濟考慮,不顧民間反對,宣布放開賭禁,2010年賭場即建成開業,這對于香港是不可想象的:西九龍填海區以及啓德機場原址的規劃一直爭議不斷,一拖再拖,啓德機場從1998年停飛已經過去15年,然而到今天原址的絕大部分仍然是空地。

兩種政策孰優孰劣?其實各有支持者。最堅定的自由主義者、經濟學家米爾頓•弗裏德曼(Milton Friedman)就曾對香港模式贊賞有加:“香港自由放任政策的成功是鼓勵中國大陸和其他國家放棄中央集權控制、更多依靠私有企業和自由市場的重要因素。其結果是,這些國家也都嘗到了經濟高速增長的甜頭。”在他看來,香港的模式無疑是成功的,以至于當香港政府有些政策偏離積極不幹預的時候,還撰文明確表示失望。

未來:向左走?向右走?

以下雖然是編出來的段子,但基本上反映了香港報紙每天討論的話題:

香港政府看見李顯龍要大面積填海,就說:你看人家新加坡,說填海就填海,我們也要學習啊,再不抓緊我們就落後了!

環保主義者不幹了,說:不行,你們會把可愛的中華白海豚嚇跑的!你們政府就是不敢碰硬骨頭,那麽多空地,新界那麽多棕土,你們不去征,你看人家新加坡征地多犀利!

于是政府跑到新界東北發展區去征地,結果當地的農民不幹了,說:我們不要高樓,我們要鄉村式發展,我們要農地!你們要拆我們非原居民的村落,卻把大量土地預留給原居民蓋丁屋,你們欺負人!

新界原居民忍不住了,說:蓋丁屋是我們的傳統,當年我們把永久業權的地給了政府,換來的是有使用年限的地契,虧吃大了,英國人都答應給我們土地蓋丁屋,現在特區政府倒要反悔,我們堅決反對!你們政府手上那些高爾夫球場,爲什麽不用來蓋房子啊?你看人家新加坡都把高爾夫球場改建成組屋了!

政府說:人家新加坡有十八個高爾夫球場,少一個沒什麽了不起的,我們香港加起來才五、六個,都蓋成房子,商務活動連個球都沒得打,香港的競爭力還要不要啊?要不我們考慮把一部份郊野公園改成建設用地吧!

看到環保分子又出來反對,有人出來幫政府說話:我看你們這些環保分子其實是“地産霸權”的代言人,你們就是要阻止土地供應,維持高地價,讓地産商得利,你看人家新加坡的保護區占地也就不到10%,香港郊野公園占了40%,有必要那麽多嗎?其實只需要拿2.5%的郊野公園面積就夠容納100萬人。

行山愛好者不幹了,說:郊野公園改規劃?想都不要想,想想都是罪過!你退一寸,他們就會進一尺,我們一定阻止立法會修例!又不是沒地,那些大發展商手上大把的空置農地,你們不敢學新加坡收地!

發展商說了:香港不是野蠻社會,而是法治社會,強征我的農地是行不通的,法庭上見!補地價?補地價倒是可以,但是補得也不能太高,要不咱們就搞公私合營也行。政府說:我看行!

第二天某水果日報大標題:官商勾結,地産霸權豈能得逞!

政府:那麽,我們還是說說填海吧……(重複第一段)

每個人都在下意識拿香港去跟新加坡比,每個人的眼裏似乎都有一個自己所理解的新加坡;但問題的關鍵,還是需要民間和政府勇于面對香港自己的實際困難和利益沖突,以建設性的包容態度,消弭分歧,凝聚共識,爲城市發展的出路找出方向。

香港如果地勢本來如新加坡般平坦,如果沒有一個如麥裏浩般喜歡爬山的總督(可能就不會保留那麽多的郊野公園),如果人口不會受到內地的影響(可能也就不會有今天的成就),如果政府有如新加坡政府一樣的權威,如果曾經征用了足夠多的土地,如果沒有原居民與非原居民的土地矛盾,如果沒有那麽多不配合的政客和媒體,那麽香港的城市面貌可能是另一個新加坡。但這些不過只是假設,曆史和地理、沖突和妥協共同雕琢出這座高密度的都市,當然,世界的城市也因香港這樣的高密度奇葩而更加豐富和多樣。

(文/肖喜學)