書店裏的每一座“山”,楊生都了如指掌。這些書不只在店裏瘋狂生長,還長在他的身體裏。(蔡家增攝)

作者 葉孝忠

4月23日是世界讀書日,我們去看看一家新加坡最美的書店。

楊生的書,在店裏堆疊成險峻山峰。每走一步都得小心翼翼,但無論是砥砺前行、或左顧右盼,或蓦然回首,都不無風景。

楊生的書,在店裏堆疊成險峻山峰。(蔡家增攝)

我看見有人形容,楊生所經營的新華文化書店(新華即新加坡華文的簡稱),是一道新加坡最美的風景線。去過的讀書人都知道,這裏的美,不是那種網紅精雕細琢的美,它的光彩和這家書店的經營者很有關系。除了本地讀書人,海外學者也經常到這裏找書,因爲這裏有懂書的人。

這是百勝樓裏最有趣,或我應該說是新加坡最有意思的書店嗎?

楊生經營的新華文化書店,是一道新加坡最美的風景線。(蔡家增攝)

書店裏的每一座“山”,楊生都了如指掌。這些書不只在店裏瘋狂生長,還長在他的身體裏。如果你看過他搬書找書時的胳膊,蒼勁有力,這些都是書的身影。

當然,在他路徑清晰的記憶迷宮裏,說起某一本書,楊生爲了更能說明問題,就會回到那群山中,由堆疊裏,找出他要的那一本。

“那是過去工作經驗鍛煉出來,我在世界書局做批發時,有100多家書店和我拿書,每家書店要的數量都不一樣,有時候我都沒記下來,但我記得。”

1982年開業至今,新華文化依舊保留了老書店的設計格局和分類。牆壁上挂在本地書法名家如陳耳等的墨寶。我大學念中文系時,來過好幾次,20幾年後重返,一切宛若昨日,只是“書山”更高了,之間的“山谷”更狹窄了。這“峽谷”只能容一個人走,那不也是閱讀的旅程嗎?

(蔡家增攝)

愛書人走進去,會感覺進入寶山尋寶。無明確目標的話,你永遠不知道自己會遇見什麽書,可能命運從此被這本書所改變,這是逛實體書店的樂趣,有不期而遇的驚喜。

(蔡家增攝)

我原本准備了很多問題,比如電子書的沖擊、現代書店的經營模式等,但我都沒問,這些問題對83歲,一生都在書店工作,買書做書中度過的楊生來說,就顯得不重要,甚至笨拙。

經營書店並不容易,還好店是楊生買下來的,大大減少了租金的壓力。或許因此他才能心無旁骛的做著他覺得應該做的事情。

故事得由他小時候說起。 楊生(身邊的書友都這樣稱呼他),全名楊善才,生于1939年,父母都是海南人。“海南的父母對教育特別的重視”,但因爲家庭經濟拮據,13歲念三年級時,就得辍學,出來工作幫補家用。

現年83歲,一生都在書店工作的楊生。(蔡家增攝)

他做過不少勞力活,在建築工地和餐飲廚房打過工,後來有個同鄉告訴父親,世界書局想請個學徒,受過一些教育的父親,馬上讓楊生去。

當時他在英國人開的工廠裏工作,一個月有78新幣,還包吃住。15歲到世界書局,薪水是30塊錢,他記得很清楚,但爲什麽會放棄較爲優渥的工作,並且自願減薪到書店去?

“想在書店工作認識多點字,更有作爲。我當時沒讀過什麽書,但我一心只想做兩個行業,很小就有理想,一是在書店裏工作,二是印務工友,這行業比較適合我,能學到知識,也能認識到一些有趣的人。”

他在世界書局一做就25年,當了書店的經理,1982年,才另起爐竈,在百勝樓開了新華文化書店。因爲做書店也開始接觸到出版,同樣通過自學和向印務館的工友討教,學會了印制、編輯等工作,雖然起點較低,但他同時實現了開書店和做出版的夢想。

對楊生來說,書店不只是書店,而是一間滿滿都是“老師”的課室。

對楊生來說,書店不只是書店,而是一間滿滿都是“老師”的課室。(蔡家增攝)

在書店當學徒,也不只是一份工作,讓他在賺錢養家的同時,也能重返上學的日子。

當時世界書局在大坡最繁華的一條路上,每天車水馬龍,店裏布滿灰塵,他每天的工作之一就是打掃書店。楊生說的這段往事,真像少林寺裏的小徒弟,打掃衛生也同時在練基本功。

“每天要掃兩次,由上至下,一個書架到另一個書架,一邊掃就一邊學習書上的漢字。書名、出版社、作者等都是一個個獨立的漢字,少說一天也能學20個,不懂的就請教老同事,他們也樂于助人。”

久而久之積少成多,也就認識了字,跟隨這些文字,潛入書裏的缤紛世界。通過打掃,他也同時學會了圖書的分類,爲他日後開書店打下基礎。

除了營業新華書店,楊生也做出版,在80年代也出版了超過100種針對青少年和兒童的讀物,比如《苦兒流浪記》《苦女流浪記》等,大多是勵志的故事,這也是他喜歡的書種。

當時這些書,十分暢銷,不少銷量超過2萬本。我對這些書頗有印象,封面的插畫十分精美,楊生說,不少還是新加坡著名先驅畫家許錫勇的作品。

青少年和兒童的讀物。(蔡家增攝)

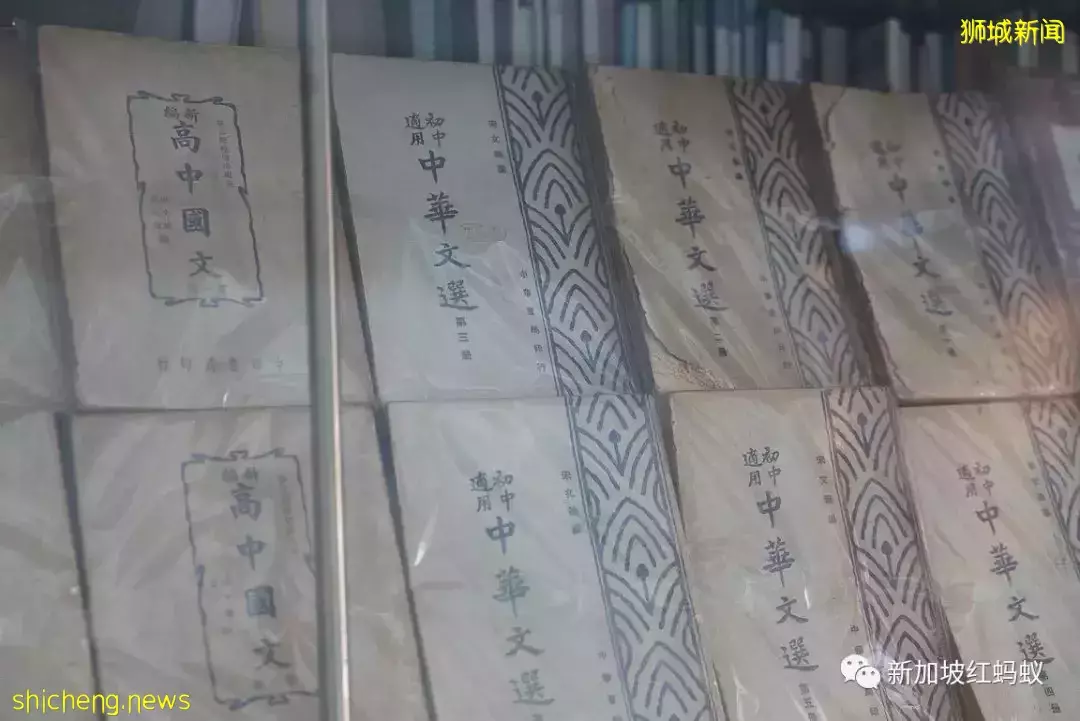

當然最爲人津津樂道的還是他的藏書,除了大量曆史悠久的課本之外,還有不少書籍期刊,不少還是七八十年前商務印書館等大出版社的出品。

(蔡家增攝)

(蔡家增攝)

(蔡家增攝)

(蔡家增攝)

(蔡家增攝)

近年來,他也把不少收藏了幾十年的珍貴書籍,捐給新加坡圖書館管理局、國大圖書館、香港中文大學圖書館及海外院校等。

“不少書現在本地的機構都不要了,所以只能捐給外國,但我還是會挑選保留一些和本地相關的書籍,總有一天這些書能體現出它們的價值。”

18歲時,楊生在世界書局裏第一次接觸到歌德的《少年維特的煩惱》,當時他深深被這個書名吸引,到底這少年有什麽煩惱呢?

“當時讀的時候,根本都不知道書在講什麽,要過了很多年,才理解維特的煩惱。”

那是他印象最深刻的一本書。 多年以後,隨著教育體制發生巨變,語文政策導致英語成爲強勢的語言,人們時不時感歎母語的低落,卻又顯得無能爲力。閱讀人口已經不多,中文書讀者更是青黃不接,昔日門庭若市的書店,也因爲手機及各種新興媒體及娛樂的興起,變得落寞。

(蔡家增攝)

閱讀,原本應該是一件頗爲自然的事,現在還需要設計一個世界讀書日,來刺激閱讀。

少年維特的煩惱有很大部分源自于他和現實社會的格格不入,對自然天性的追求經常受到打壓。

面臨此情此景,幾乎一生都耗在書店行業中的楊生,會有新的煩惱嗎? 問題我始終沒問。

閑聊的時候,有熟客,也是朋友登門拜訪,他們坐在書店前早在開店時布置好的位置。幾個加起來的都有幾百歲的讀者,喝茶閑聊,天南地北。

正如書店外那些照料得宜但又自然生長的盆栽,那些沒能問出口的人世間最實際的煩惱,也就顯得無足輕重了。