“All in all you’re just another brick in the wall。”

——Pink Floyd《The Wall》

從揭露勞資關系困局的角度來看,我們應該感謝拼多多。

滿心期待要“爲多多守邊疆”的小姑娘,死于新年到來之前。在她沒來得及見證的2021,一個拼多多程序員在回公司的前夜自殺,另一位拼多多的員工,因爲說出同事被擡上救護車的事實,被拼多多趕走。

在互聯網企業裏快速蔓延的不是自殺這個現象,而是絕望,被系統支配、被異化的絕望。互聯網發展高速發展,少量員工通過技術與平台,撬動了無比龐大的數據與收益。每個員工成爲數據與利益鏈條上,可以發揮無限價值的模塊。

所以,當一個個作爲上市公司存在的大型互聯網公司,對效率與數據規模無盡地貪婪。每一個員工,都會被加時加倍地去榨取腦力勞動。

在比爛的內卷狂潮裏,996真的成了“福報”,需要警惕的絕對不該只是996本身,而是在這背後,互聯網公司通行的泰羅制“科學管理”模式,以及這個行業對效率、對數據規模無止盡的貪婪。

風口浪尖上的拼多多,不過是這股潮流裏被看到的冰山一角,就像拼多多的回應:“這不是資本的問題,這是社會的問題”。

過勞時代

在鼓吹互聯網大廠加班這件事情上,如今低調做人的馬老師很有心得。

論證“996福報論”的時候,他拿自己舉例,說自己的工作強度“肯定是12×12以上”,言下之意,打工人們還不夠卷。

馬雲的算盤打得很清楚,互聯網企業工作制的本質,就是優化時間。

優化,是資本們提能增效的核心。早在二十世紀初,第二次工業革命浪潮湧起之時,美國人費雷德裏克·泰羅就開始醉心于優化的“藝術”,搗鼓出了“科學管理”理論。

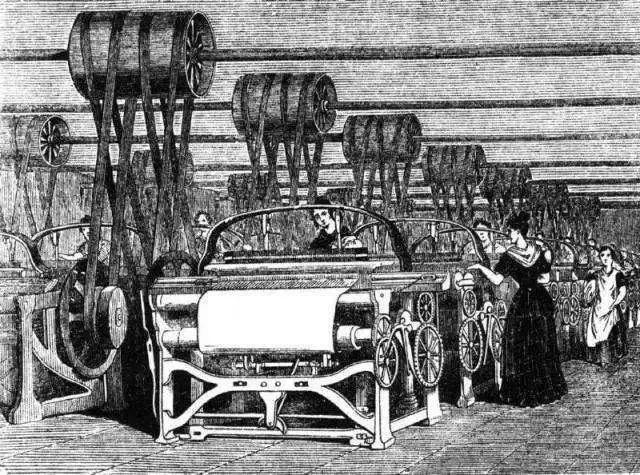

那時美國資本主義經濟快速發展,工廠規模快速擴大,但管理制度還很落後,和過去的小作坊一樣,就靠管理者的經驗支撐起整個工廠的運營。管理跟不上,工人們公然摸魚,企業主也無計可施。

出生于律師家庭,不小心滑落進工廠裏的泰羅想出個辦法,由管理者制定工作定額,然後優化生産流程提高效率,“如同節省勞動的機器一樣,提高每一單位的勞動産量。”

順著這個思路,他還提出了管理與執行分離、刺激性付酬制度、勞工培訓等其他措施,建立起一套模式。這個模式的前提,是默認所有人都是經濟人,做的一切都是爲了錢。

泰羅的好友弗蘭克·吉爾布雷斯,通過一個實驗證明了泰羅制的可行性:他在工地上守著砌牆工人,發現在工人們手附近加一張桌子,可以優化掉彎下腰取磚等動作,經過吉爾布雷斯的研究,砌牆所必需的動作從18個減少到5個,工人每天砌磚的數量從960個提升到2800個。

這次成功的嘗試很快普及開,工廠主們蹲進廠房,一步一步盯著工人的動作,有的甚至在車間工人手上綁了小燈泡,配合攝影器材,消滅每一個可以被優化的無效動作。

工人淪爲機械的一部分,薪資則是驅動機器的燃料,資本家們明面上爲勞工們提高了個人收入,暗地裏翻倍地提高人均工作量。大洋對面的列甯都忍不住感慨,泰羅制簡直是,“用機器奴役人”。

那時,一位名叫厄普頓·辛克萊的年輕人寫信給《美國雜志》主編,對泰羅提出抗議:“他把工資提高61%,工作量卻增加了362%”。這本極具影響的雜志刊登了這封信件,但顯然,這次抗議沒有起到任何作用。

很快,這套方法被福特汽車、豐田汽車發揚創新,通過在優化動作之外進一步優化生産流程、人員安排,形成了流水線系統、精益管理模式後,泰羅制成爲大工廠的標配。

富士康是泰羅制管理模式的集大成者。據一位富士康員工回憶,富士康對流水線的管理極其精細,小到工人完成每個步驟的時間,每天在車間要走的路,一個零件到另一個零件的距離,都有明確的規定。工人,不過是被鑲嵌進流水線上的零件。

2010年,這間有上百萬員工的全球最大代工企業,連續發生18起自殺事件,14死,4傷。

這次事件的幸存者田玉,跳樓的時候還不滿17歲,回過頭看在富士康的日子,她說自己只是每天維持著重複勞動的最低生活標准:吃飯、睡覺、以及在流水線上檢查産品是否有劃痕。沒有抑郁傾向,也沒發生什麽扳機事件,跳樓的決定就這麽在她心裏出現了。

十年過去,富士康的工廠還是機械一般准確地運轉著,而泰羅制,則在互聯網公司裏孕育出新的成果。

流水線上,工人被榨取的只是簡單的勞動,哪怕在“血汗工廠”富士康,加不加班也可以自主選擇。而在互聯網行業,新世紀的打工人們被榨取腦力、創意、時間,他們不在流水線上用機器生産産品,但他們的大腦就是一台台行走的機器。

爲了發揮機器們的最大價值,互聯網公司瘋狂推崇加班文化,馬老師喊出“996”是福報並不出奇,膽子更大的拼多多,已經把每個月超過300個小時的工作制落到了實處,美其名曰“本分”。甚至,拼多多爲了節減成本,被拼多多剛開除的員工王太虛曝出,提供的飯菜經常都是馊掉壞掉的,這個消息得到了衆多在職場社交社區裏,十余名認證爲拼多多員工的網友附和。

35歲下崗、績效考核、361模式,焦慮是大廠們手裏揮舞的大棒,財富自由的誘餌,則是抛給打工者的糖。這是一場合謀,整個行業的頂層設計者們,一起榨取著這個行業底層的勞動力。

那些制度的犧牲者,死在下班路上的女孩,倒在送餐途中的中年人,以及哪怕下了班,也不敢從工作裏缺席,拼命在卷的每一個底層打工人,根本沒有停下腳步去思考的機會。

全社會用命換錢的浪潮裏,月收入兩千還是兩萬,本質上都一樣。

互聯網公司推行泰羅制的動機,依然是效率。嚴格貫徹8小時工作制的公司,和采取馬老師的12小時福報理念的公司,固定支出的部分,比如社會保險、住房公積金以及各種辦公費用,幾乎一致。

但薪資和收益則天差地別。嚴格八小時的公司,在同等規模工作輸出的前提下,需要擁有更大的人力規模,也會相應的降低薪資水平。而在“福報”公司裏,每個人拿到的薪資大幅增加,卻要負責正常公司兩到三個人的工作量。

比如互聯網公司的運營崗,在小企業平均月薪8000多,工作節奏955,而在大廠,兩萬多的月收入,往往代表著一個人要承擔三四個人的工作。

在效率就是生命的互聯網行業,福報公司人員規模小、成本低,但工作交付時間短,顯然更具有競爭力。這是國內互聯網行業的常態,在程序員自救網站“996.ICU”裏,推行加班文化的企業名單,幾乎涵蓋了所有我們能想到的互聯網品牌。

在美國,這種互聯網加班超時工制已經演化出更高級的形態。硅谷那些大公司的總部園區幾乎是一座座獨立的“城市”,工作、娛樂、就餐、休息,所有常規生活功能都能在公司內部完成,所謂的“福利”設施,模糊了工作和生活的邊界,讓員工更長時間地停留在公司裏。

這才是高級的剝削形式。

另一邊,從猝死的中國大廠員工,到街頭上那些位于系統最末端的外賣員、快遞員,整個社會已經形成過勞合理的共識,打工人們爭著互相踩踏,卻很少有人質疑這個模式本身是否正當。

過勞不是個別企業的弊病,而是整個社會,尤其互聯網行業的制度性問題。無論怎麽假以“奮鬥者”、“福報”、“創業者”等概念矯飾,如今國內互聯網企業通行的管理模式,還是把人當作零件的泰羅制。

極端推崇效率的泰羅制,和互聯網行業堪稱天作之合,兩者互相融合以後,用機器奴役人的管理理念,邁向了讓人變成機器的新台階。

數據的奴隸

逐利是資本的天性,能撬動幾何倍級數據的大型互聯網公司,更是如此。

大型互聯網公司,由于可以通過網絡觸達和撬動大規模的數據,一定程度上,它就成了一個杠杆。對數據充滿想象力的大型互聯網夠公司,和資本市場更是天然的結合體。能做出點名堂的互聯網公司,都在尋思著去上市。

季度財報壓力,年度財報壓力,每一份財報都在逼著上市公司不斷想辦法將業績數據做得更漂亮。然而,由于自身撬動的,已經是超大規模的數據。因此需要擴大規模,需要尋找新的增長極,那互聯網公司本身就得更加極致更加高效率地去獲取效益。

業績數據又從哪兒來?對于互聯網企業來說,還是規模。

互聯網經濟看起來是一種與工業時代的生産完全不同的經濟形式,但在本質上,互聯網公司骨子裏還是要靠規模經濟賺錢。只不過,是用極端縮減的成本,去賺無限規模的錢。

以美團爲例,根據美團點評去年的Q2財報,這一季度總收入爲人247.22億元,外賣業務占到了總營收的58.83%。巨大的收入背後,是不斷擴張的入駐商家和外賣小哥規模。

2020年上半年,從美團平台獲得收入的騎手數達到295.2萬人,其中新增騎手達到138.6萬人。

但騎手和商戶們,享受不到規模帶來的紅利。

一位美團入駐商家統計了2014年以來平台的抽成比例,發現最早的8%已經漲到22%。與此同時,外賣員的收入卻持續下降,有數據顯示,2018 年美團騎手成每單平均收入4.78 元,到2020年,美團騎手每單平均收入只有4.5 元 。

一邊對外膨脹,一邊對內擠壓。這樣的情景,在新老互聯網企業間不斷上演。

2017年,成立僅兩年的拼多多贊助了東方衛視的《極限挑戰第三季》,成爲特約贊助商,在節目裏,通過貼片、滾動字幕、以及物品出鏡的方式進行植入,連嘉賓們送禮物都是用的拼多多的盒子。

這之後,拼多多一路演變成贊助狂魔,從央視到地方台,從地方台到網絡綜藝,拼多多的logo無處不在。

這當然不是錢多燒得慌。品牌贊助可以幫助提升品牌知名度,吸引更多的用戶,提高其對平台的認知、認可和信任,快速擴張用戶規模,這也是拼多多的百億補貼、拼團砍價等等運營策略的目的。

伴隨著瘋狂的推廣,拼多多的用戶數一路猛增。

2017年,拼多多平台活躍買家數是2.448億,訂單量只有43億筆,到了2018年末,活躍買家達到了4.185億,總訂單量達111億筆。

靓麗的數據讓拼多多得以在短時間內成爲美股上市公司,和電商巨頭阿裏巴巴、京東分庭抗禮。

但只要數據一掉,拼多多立馬就受到資本的反噬。

2020年8月21日,拼多多發布2020年第二季度財報。數據顯示,其年化12個月GMV12687億,同比增長79%,低于公司一季度108%的增速;單季GMV增速同比僅增48%,增速遠低于市場預期的70-85%,相對于一季度腰斬。

這份財報一發布後,拼多多盤前股價快速跳水,一度跌了超過13%。

資本總是在用腳告訴你:沒有效率,就只能被抛棄。上市公司,也不過是業績數據的奴隸。

爲了追求業績、利潤和數據,互聯網企業們異化成了另一種存在。

早期的互聯網公司,普遍都是每天工作6天。時至今日,即便在每周五天40小時工作制已實行25年後的今天,仍有少數互聯網企業或科技企業以每周工作六天爲常態;而很多勉強實行五天工作制的互聯網企業,員工加班到晚上9點甚至11點,是另一種常態。

盡管少有公司會用規章條文強制要求員工加班,但可怕之處就在這裏。因爲,這是一種行之已久的互聯網文化。

在這種文化的浸淫之下,哪怕是做完了當天所有的工作,到了下午6點也不敢下班;如果一個月統計下來,你的加班總時長是公司墊底的,會覺得羞愧,遑論休年假這種非分之想。

“996福報論”,正是這種互聯網文化的真實寫照。

有一年小米年會,有個許願樹環節,全體員工寫個願望,每個合夥人都抽一個願望幫助滿足。本以爲大家會寫出國旅遊,蘋果電腦啥的。結果全場抽獎只有一兩個人是物質願望,其余全部是希望周末不上班,晚上不加班,現場好不尴尬。

然而,沒有一個合夥人敢承諾未來可以一天不上十二個小時。到最後主持人都挂不住了,但凡遇到不加班的願望,統統作廢,重抽。結果越廢越多。整個環節,雷軍的臉,是綠的。

即便如此,當時加班盛行的互聯網企業仍然是求職者眼中的香饽饽,是社會眼裏的高大上企業。

往回幾年,互聯網大廠仍然是財富和地位的象征,進入大廠的門檻起步幾乎就要求研究生的水平,更遑論985、211之類的名校限制。

無數年輕人擠破了頭想要進去,即便心裏很清楚,進入這些所謂的大廠之後,自己面臨的加班無休無止,但在大廠開出的薪資面前,自己仍然願意選擇接受。

當時的互聯網企業,還不是現在這般,被視作“邪惡”的代表。

事實上,早期的互聯網更多的是在做一種基礎設施建設的工作,幫助整個社會搭建起互聯網社會的架構。包括支付、出行等等層面。

2013年,支付寶推出余額寶,互聯網金融浪潮掀開,此時,社會上關于余額寶這類産品的合法合規性存在很大質疑。但監管機構的態度是支持和鼓勵互聯網金融創新。

當時,有研究員在央視的新聞采訪中直言,余額寶的出現,無疑提出了金融業管理、監管的新課題。這種創新,肯定會對經濟發展、金融業的發展有促進作用。

此後,一系列的“互聯網+”,被當作是社會進步,也被當作是經濟發展的新方向,“馬爸爸”們的名號也一天比一天響亮。

但如今,爲何互聯網企業會成爲人人喊打的過街老鼠?

隨著互聯網企業的壯大以及互聯網流量紅利的到頂,他們索取的越來越多。

如今,互聯網企業們面臨的競爭更加激烈,靠著尋找新一片藍海來創造財富的路子,幾乎走到了盡頭。而爲了增長,互聯網企業們連曾經看都不會看一眼的賣菜業務,也要親自上陣搶奪。

可見流量焦慮、增長焦慮已經到了何等“變態”的地步。

隨著互聯網行業競爭的白熱化,互聯網企業們在追求效率的路上走得更加激進。

越來越多的業內人開始抱怨有關于職場中遇到的種種不公:沒有加班費;管理混亂;工作環境惡劣;升職空間被卡死,各種口水滿天飛。女人被當成男人用,男人被當牲口用;女漢紙、壯丁,也成了互聯網公司職員相互調侃的口頭語。

行業裹挾著所有的玩家,你不參與就出局。對企業來說是這樣,對企業內部的個人來說,也是這樣。

更重要的是,他們無處可逃。

996是中國獨有?

所以,996加班,年輕人猝死這種狀況,是不是只有中國獨有?

西歐發達國家,德國周工作時間只有26個小時,法國是28小時,瑞士周工作時間是30小時,英國是32小時。即使是經濟狀況極差,曾經宣布破産的希臘,周工作時間也只有39個小時,這是歐洲周工作時間最長的國家了。

在世界近兩百年的商業史中,加班現象首先出現在英國,隨後伴著産業轉移的浪潮在全球落地生根。

在東亞特有的勤奮文化加持下,加班現象變本加厲。率先進行工業化的日本帶了一個“壞頭”,後發的韓國、新加坡、東南亞、台灣、香港、中國等地區紛紛效仿,形成一種獨特的東亞式加班文化。

中國周工作時間最長,達到49.5小時,韓國46.5小時,日本45小時,東亞地區總體工作時間明顯長于歐洲國家。

加班文化盛行背後,是在全球經濟的産業地位不高,導致的同質化競爭。

東亞國家的産業發展起步晚,在中端通往高端的賽道,只能通過加班來拼命追趕;而在中低端賽道,東亞國家則和其他衆多國家和地區陷入刺刀見紅的紅海競爭,這種同質化競爭,也必然加劇了內卷化加班文化的盛行。

以家電産業爲例,日本原來引以爲傲的家電産業的上遊,依然被歐美國家掌握著高端技術,而中低端,日本被中國和韓國趕超,生存空間越來越狹小,幾乎沖擊得全軍覆沒。目前,日本的汽車制造産業,在歐美和中國的新能源汽車産業沖擊下,似乎也正在走家電企業的老路。

東亞的工業化起步比歐美晚,高端賽道紛紛被歐美占位、卡死,英美掌握了金融,高科技資源,法國和意大利主導文化産業,德國占據制造業中高端賽道,澳大利亞負責提供資源,相互補充,不存在太多同質化的競爭。在相對寬松的競爭壓力之下,加班的訴求也就沒那麽強烈。

對于加班的不同態度,除了經濟産業上的差異,還有社會制度上的區別。

北京時間晚上9點,北京亦莊、深圳南山、杭州蕭山等互聯網公司辦公聚集區的燈火輝煌,很多互聯網公司的員工還沒有結束一天的工作。

而在美國硅谷,並不流行996,特別是互聯網大公司,加班並不常見。在硅谷,當地時間下午四五點的時間段是交通最擁堵的時候,晚上7點以後,硅谷的101高速公路基本上一路暢通。

這就是中國和美國互聯網公司在加班這件事上,最直觀的差異。

硅谷爲什麽沒有形成996加班文化?

不是不想,而是不敢。

首先,讓員工加班的成本極高。以硅谷所在的加州爲例,如果雇主要求員工工作超過8個小時,超出部分必須支付1.5倍工資,如果超過12小時,超出部分必須支付2倍工資。這首先是一筆很大的成本。

如果克扣員工加班費,美國企業要付出更慘痛的代價。美國社會從19世紀開始的勞工運動讓勞工保護的概念根深蒂固,對勞動者的員工類型、最低收入和勞動時間有三重底線來保障勞動者的權益。

按照勞動者員工類型劃分,美國法律將雇員按照職業類型和收入水平不同劃分爲可以享受加班費的“非豁免員工”和不享受加班費的“豁免員工”。

還是以加州爲例,如果員工狀告雇主欠加班費及未達到最低工資,加上罰金、律師費、訴訟費,索賠額少則3、5萬,多則幾十萬,上百萬美元。

而加州法律要求所有的公司必須把勞動法和舉報電話貼在公司,在這樣的情況下,想要形成996的文化幾乎不可能。

2014年8月,美國勞工部宣稱,LinkedIn將向駐加州、伊利諾伊州、內布拉斯加州以及紐約州分支機構的359位在職以及前員工支付330萬美元加班工資和250萬美元損害賠償。LinkedIn被罰主要是因爲大量“ nonexempt employee”(非豁免員工)的加班未被記錄與支付。

這種社會制度上的嚴苛,讓不加班慢慢變成了美國企業的價值觀之一。

如果美國的科技公司,像中國的58同城、餓了麽、拼多多這樣的企業要求員工加班,參考美國相關法律規定和案例實踐,這些互聯網大廠可能會遭到員工舉報,集體訴訟和勞動監察部門調查,面臨巨額補償和損害賠償及罰款,公司品牌受損,公司股價下跌,甚至面臨刑事責任。

然而,沒有推行996,加班也少之又少的情況下,也並沒有讓硅谷這些科技公司失去創造力,並不妨礙他們站在全球各個産業鏈的金字塔尖上。

而美國還有像glassdoor這樣對雇主的點評網站,如果一家公司常常加班、員工福利差,可能會招徕無數的差評和低分,影響公司未來的招聘。

回到拼多多員工“王太虛”因爲拍到救護車被公司火速辭退這件事上。

拼多多的高管和人事在與員工談判的時候,用近乎威脅的論調告訴員工,如果被公司辭退,員工的辭退理由會被寫進檔案跟著一輩子,包括以後找工作、背調都會受到影響。以此,企圖讓員工簽訂一份主動離職的協議。

在中國,互聯網企業在極端追求效率的競爭環境下,把加班文化推到極致。在中國的職場,多的是這樣被“威脅”的場景,但他們甚至沒有申辯的渠道。

除了社會制度因素,在遏制加班文化無底線延伸上,歐美員工有著比中國員工更敏銳的感知和行動力。

2020年的新年假期後的第一個周一,400名谷歌員工宣布他們聯合組建了一個工會,工會以谷歌母公司 Alphabet 作爲命名,向集團旗下所有員工開放,簡稱爲AWU(Alphabet Workers Union)。公開成立後僅一天,又有幾百名谷歌員工加入了 AWU。

這是全球互聯網産業中心——硅谷的第一個大型工人工會。

工會,在美國通常存在于傳統行業中。19世紀,美國的石油、鐵路、鋼鐵等工業高速發展,需要大量勞動力驅動。工人們拿著微薄的工資,卻要在極爲惡劣的環境下長時間工作。工人們能聯合起來,通過勞工運動和組織化的工會,爲美國工人贏得了「雙休日」、「八小時工作制」等基本權益。

工會通過工人支付的會費維持運轉,而工會代表工人利益與企業談判,要求企業提高工資,改善勞動環境。工會代表的核心訴求通常是兩個:工資、勞動環境。

而這兩個訴求,在硅谷,都不成問題。

在遍地是錢的硅谷,薪資和工作環境都遠高于平均水平。所以長期以來,硅谷工程師們不需要工會。

而谷歌的AWU跟傳統的工會不同,傳統工會通常單純代表員工利益的,而AMU更多代表的是員工的價值觀。

過去幾年,就像我們的社會越來越關心互聯網公司的996加班文化一樣,來越多科技從業者開始關注社會問題,包括職場多元化、薪酬歧視、以及性騷擾等問題。

在這些價值觀問題上,就跟那個因爲拍到救護車而被拼多多解雇的員工一樣,底層員工和互聯網公司管理層之間有著天然對立的沖突矛盾。只是,在不同的環境下,他們有截然不同的處境。

2019年4月2日,基于那個掀起巨浪滔天討論的“加班996,生病ICU”的話題而形成的996.icu網站,在國內的浏覽器,已經被禁止訪問,並稱這個網站爲“非法和欺詐性網頁”。

而牆外,世界各地的網友正幫助996.icu翻譯成英語、日語、意大利語、俄語,不斷有人加入並起草“反996許可證”的法律用語。直到今天,反996社區依然是GitHub上最活躍的社區之一,也有越來越多的開源項目加入到此陣營中。

在996.icu網站被中國的浏覽器禁止訪問後,有外國工程師在Python開源社區上問,“告訴我,我能爲中國工程師們做些什麽?”

放眼全球,996並不是一個無解的命題。只是,社會選擇不同而已。