點擊上方“政治學與國際關系論壇”可訂閱哦!

服務數字中國建設,歡迎關注數字經濟智庫

王正毅:東盟50年,走出邊緣地帶發展困境了嗎-對“東盟方式”和“東盟爲中心”的反思

作者:王正毅,教育部長江學者特聘教授,北京大學國際關系學院教授、博士生導師。

來源:《世界政治研究》2018年第一輯;國關國政外交學人微信公衆平台編輯

【關鍵詞】 東盟 “東盟方式”“東盟爲中心” 邊緣地帶發展困境

內容提要

東盟作爲一個地區組織,在過去50年的曆史進程中,在區域內通過“東盟方式”盡力避免地區內部的直接沖突,最終完成了成員國的擴展;對區域外通過“東盟爲中心”努力擺脫對外部大國的依附,在大國的競爭中尋求發展。東盟真的解決了長期以來困擾東南亞地區各國的“邊緣地帶發展困境”?“東盟自由貿易區”的發展表明,東盟很難像歐盟那樣在經濟合作方面發揮中心作用“東盟方式”也很難協調成員國相互競爭的經濟政策。這就使東盟成員國在貿易和投資上競相與外部大國相互合作。東盟地區論壇的實踐則表明,東盟安全共同體來自地區內部的挑戰遠大于地區外部的挑戰,這使得東盟在地區安全合作上陷入兩難。盡管東盟在過去50年經曆了無數次危機,創造了難以想象的奇迹,但由于“東盟方式”的特征以及局限性,東盟並沒有從根本上改變長期以來困擾東南亞地區各國的邊緣地帶發展困境。

(本文是在筆者即將出版的《邊緣地帶發展論: 世界體系與東南亞》 ( 第二版) 第六章 “21世紀東南亞地緣發展態勢”的基礎上修訂完成的,在修訂過程中,博士生王君瑩同學幫助核對了數據,在此特表感謝。)

面對冷戰後資本主義世界體系出現的種種特征,東南亞地區出現了三個重要趨勢:一是東南亞地區各國對本國的國家發展戰略特別是工業化戰略進行了調整,以適應經濟全球化和東盟地區經濟一體化;二是通過對“東南亞國家聯盟”(Association of Southeast Asian Nations,簡稱“ASEAN”)進行重建,以“東盟方式(ASEAN way)”強化東盟作爲一個地區組織在東南亞地區合作中的作用;三是通過以“東盟爲中心(ASEANcentrality)”方式處理與域外國家、特別是相關大國的關系,以擺脫冷戰時期對大國的過分依賴。本文將就東南亞國家聯盟重建過程中如何加強區域內國家之間的合作以及如何處理與域外國家的關系進行詳細的考察,以加強我們對“東盟方式”以及“以東盟爲中心”的深入理解。

1東盟50年:危機催生的地區組織與地區合作

東南亞地區成功合作的標志是1967年由馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓,泰國和新加坡五國建立的“東南亞國家聯盟”。在之後長達半個多世紀中“東南亞國家聯盟”成爲東南亞地區最爲重要的地區性組織。這個組織不僅在冷戰時期爲避免東南亞地區相關國家之間爆發大規模沖突發揮了作用,而且冷戰後在推動整個東南亞地區所有國家之間的合作中發揮著越來越重要的作用。正如基辛格所觀察到的:

亞洲地域遼闊,各國之間千差萬別,亞洲建立了各種多邊集團和雙邊機制其花樣繁多令人目眩。這些機構與歐盟、北約和歐洲安全委員會不同。它們把具體的安全和經濟問題作爲單獨的個案處理,並不制定一套地區秩序的正式規則。有些重要的集團包括美國也有些組織(包括經濟組織)只有亞洲成員。其中最具規模、最重要的是東盟,全稱是東南亞國家聯盟。

“東南亞國家聯盟”作爲一個地區性組織,在其1967年成立之後的半個世紀以來,主要經曆了三個重要發展階段。在這三個不同的發展階段中,無論其性質還是功能都發生了重要變化,也正是在這種不斷變化的曆史進程中,東盟形成了頗具特色的地區合作方式——“東盟方式(ASEAN way)”和“東盟爲中心(ASEAN centrality)”。爲了深入理解東盟這一地區組織在東南亞地區合作進程中的作用以及“東盟方式”和“東盟爲中心”的特征,我們有必要在這裏先就“東南亞國家聯盟”演變的三個階段以及每個階段的主要特征作一簡要分析。

(一)東盟作爲一個“政治論壇”(1967—1991年)

東南亞國家聯盟發展的第一階段是以冷戰時期的地緣政治結構爲背景,這一階段的主要特征是五個創始成員國將東盟主要作爲一個“政治論壇”,以期擺脫外部國家的幹預,尋求地區自治,而最爲重要的標志是1967年東盟成立時發表的《曼谷宣言》以及1976年東盟首次峰會簽訂的《東南亞友好合作條約》。

東南亞地區長期處于世界體系的邊緣地帶,1511年之前長期處于東亞國際體系的邊緣地帶,1511年之後又逐漸淪爲西方殖民地,成爲西方殖民體系的邊緣地帶,而在冷戰時期又處于東、西方兩個陣營沖突的前沿地帶。帶著長期處于邊緣地帶痛苦的曆史記憶以及面對冷戰時期兩大陣營沖突前沿地帶的現實,東南亞五個具有相同意識形態傾向的國家(泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓和新加坡)的政府部長,于1967年8月初在距離曼谷東南不到100公裏的海濱旅遊勝地邦盛聚會,發表了具有曆史意義的《東盟宣言》(又稱《曼谷宣言》)宣布成立“東南亞國家聯盟”。對于當時東南亞五國建立聯盟的理由時任泰國外長、《曼谷宣言》的起草者之一他納·科曼(Thanat Khoman)在東盟成立的當天是這樣解釋的:

我們想要自由,我們不想在任何人的影響之下,不管它是大國還是小國。我們不想依賴外部世界,我們要相互依賴、依靠我們每個人。換句話說,我們試圖創造一種相互幫助的條件,來保證我們未來的命運,我們試圖自己解決我們的問題。我們不想要來自歐洲的,或者美國的,或者莫斯科的,或者北京的,或者其他任何地方的指示。

從東盟成立時發表的《曼谷宣言》來看,它具有以下三個鮮明的特征。

第一,《曼谷宣言》明確地表達了東盟五個創始成員國的兩個願望,一個願望是希望擺脫長期以來對外部大國的依賴,另一個願望則是希望“地區問題地區內解決”,避免相互之間的直接沖突。這是東盟後來追求“地區自治”(regional autonomy)以及“以東盟爲中心”最原始的表達。

第二,《曼谷宣言》沒有就“東南亞國家聯盟”的組織框架進行任何設計。與同時期推動歐洲地區合作進程的“歐洲共同體”相比,“東南亞國家聯盟”既沒有成立類似“歐共體委員會”和理事會等超國家的決策機構,也沒有設立秘書處處理日常事務,更沒有像歐共體那樣對定期舉行領導人會議以及協商機制進行明確的規定。相反,東盟五國只是成立“東盟部長會議”(成員由各國外交部長組成),在各國外交部內成立相應的機構,負責東盟國家之間具體事務的聯系,因而東盟只是一種“外交溝通”的場所,而不是後來倡導的“共同體”。這是東盟後來反複強調的東盟是一種“非正式的、松散的安排”而不是一種正式的制度的早期體現。

第三,《曼谷宣言》只是東盟五國一個簡單的關于相互合作的意向性聲明。與歐共體的《羅馬宣言》不同,《曼谷宣言》中沒有任何具有法律約束力的具體條款,成員國對東盟這一組織也不承擔任何義務。東盟的決策主要是采取印度尼西亞提出的建議,即“協商(consultation)”與“一致(consensus)”,而不是具有法律約束力的承諾,這種國家之間的合作方式被東盟決策者自己後來概括爲“東盟方式”。

東盟成立以後,在成員國之間相互避免因殖民地遺留下來的邊界問題以及跨界民族問題而引發的直接沖突中發揮了重要作用,比如1968年,馬來西亞和菲律賓因沙巴問題産生了爭端,東盟雖然未能徹底解決爭端,但卻成功地勸阻了爭端的進一步升級。同時爲了抵制外部勢力的幹預,東盟五國還于1971年11月在吉隆坡聯合發表具有象征意義的《和平、自由和中立區宣言》(Zone of Peace,Freedom and Neutrality,簡稱“ZOPFAN”)。但由于東盟從一開始並未對組織架構進行任何設計,東盟也只是一個信息溝通的場所,所以,東盟成立之後每年只舉行年度部長會議(AMM),從沒有舉行過首腦會議。同時,由于東盟沒有任何法律約束性,所以成員國(特別是菲律賓和泰國)繼續保持與外部國家的軍事聯盟,允許外國軍事基地存在。

隨著美國在“越南戰爭”的失敗以及communism在越南、老撾和柬埔寨的全面勝利,東盟五國出于對communism的恐懼以及地區安全環境的憂慮,在時任印度尼西亞總統蘇哈托的倡議下,東盟于1976年2月在印度尼西亞的巴厘島召開了東盟成立八年來的首次峰會,簽訂了著名的《東南亞友好合作條約》(Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia,簡稱“TAC”)和《東南亞國家聯盟協調一致宣言》(又稱《巴厘宣言》)。首次東盟峰會是東盟發展曆史上的一個重大轉折點,這主要體現在以下三個方面。

一是《東南亞友好合作條約》是東盟五國第一次以條約方式簽訂的協議,也是東盟五國第一次對地區安全環境進行的集體承諾。東盟五國承諾在處理相互關系時努力尊重國家主權和領土完整、不幹涉他國內政、放棄武力以及和平解決爭端,這與1967年的《曼谷宣言》只是以宣言的方式表達相互之間合作的意願很不相同,這爲東盟後來逐漸認同的“東盟方式”提供了具體的行爲規範。

二是在這次東盟峰會上決定設立東盟秘書處,以處理東盟的日常事務以及協調東盟成員國之間的信息。東盟秘書處秘書長(secretary general of ASEAN secre-tariat)采取輪流制,每一個輪值國派出的秘書處秘書長任期爲2年(1985年延長至3年,1992年又延長至5年),這爲東盟日後逐漸演變成一個地區性組織奠定了基礎。

三是在這次東盟峰會上簽訂了《東南亞國家聯盟協調一致宣言》首次將經濟合作納入東盟議事日程中。之後,東盟不僅在“東盟部長會議”之外單獨成立了“東盟經濟部長會議”(AEM),以協調成員國之間的經濟合作,而且推動成員國之間在大型工業項目(如尿素、鉀肥、石油化工、鋼鐵等)進行分工,設立五家東盟企業(印度尼西亞和馬來西亞各建一個尿素化肥廠、菲律賓上一個過磷酸鈣項目、新加坡上一個柴油發動機項目、泰國上純堿項目),同時成員國之間還于1977年2月簽訂了東盟《特惠貿易安排協定》(Preferential Trading Agreement)。盡管東盟國家在整個20世紀80年代的經濟合作差強人意,但《東南亞國家聯盟協調一致宣言》爲東盟後來的經濟合作奠定了基礎。

從1967年發表《曼谷宣言》,到1976年簽訂《東南亞友好合作條約》和《東南亞國家聯盟協調一致宣言》,雖然東盟也強調經濟上的合作,但冷戰地緣政治結構下的地區安全問題一直是東盟關注的首要問題。“東南亞國家聯盟”作爲一個區域組織,在冷戰期間主要被當作一個政治論壇,發揮著避免東南亞地區內部沖突和爭端的政治功能,而經濟合作只是爲了避免因安全合作引起外界質疑而設計的。關于這一點,東盟決策者在後來的反思中也是承認的:“東盟最初是作爲預防沖突、建立相互信任和促進政治穩定的體制而設,經濟合作至少部分是爲了避免東盟被認爲是一個軍事同盟來掩護的工具。”換句話說,東盟之所以將經濟合作列入合作的議題,主要是想向外界表明,東盟作爲一個組織不是一個軍事聯盟。

(二)“東盟自由貿易區”(1992—2003年)

隨著冷戰結束和柬埔寨沖突的解決,東南亞地區的地緣政治格局出現了變化。東盟非常適時地抓住這一時機,在對自身進行重新定位的同時,也對東南亞地區進行了重組,開啓了東南亞地區合作的新進程。這一階段的主要特征是東盟成員國的擴展以及經濟合作功能的加強,其重要標志是1992年在新加坡召開的第四次東盟峰會以及所發表的《新加坡宣言》。

《新加坡宣言》是東盟發展曆史上的第二個裏程碑,標志著東盟進入了一個全新的曆史時期。《新加坡宣言》對于東盟的發展以及東南亞地區合作的意義可以歸納爲以下三點。

一是《新加坡宣言》標志著東盟真正開啓了經濟合作的議程。盡管之前東盟國家也強調相互之間的經濟合作,例如在1976年的巴厘島東盟峰會後,東盟五國希望通過建立東盟“特惠貿易協定(PTA,1977年)”、“東盟工業互補計劃(AIC,1981年)”、“東盟工業合資計劃(AIJV,1983年)”來推動相關國家的工業化進程,但在整個冷戰時期,東盟五國的工業化進程主要是依靠歐洲、美國和日本的資金和市場,東盟國家相互之間的投資和貿易所占比例並不是很顯著。在冷戰結束之後,爲了應對經濟全球化和地區主義的興起,東盟六國(1984年文萊加入東盟)提出加強東盟國家之間的經濟合作,並希望在15年之內完成“東盟自由貿易區(AFTA)”的建設。

二是《新加坡宣言》推動了東盟作爲一個地區性組織的建設。這突出地表現在將1976年設立的東盟秘書處秘書長升格爲東盟秘書長(secretary general of ASEAN),並將其任期改爲五年。東盟秘書長的職權也由先前東盟秘書處秘書長主要負責處理成員國之間相互來往的文件擴展爲發起、建議、協調以及執行東盟決議的活動。同時,改組先前設立的東盟經濟委員會,在東盟組織內設立東盟經濟部長會議(AEM)和東盟財政部長會議(AFM)來協調東盟成員國之間的經濟合作。最後,將東盟峰會制度化,決定每兩年舉行一次正式的東盟峰會,期間可以舉行非正式的東盟峰會(2009年東盟第四次非正式峰會上決定取消非正式峰會)。

三是《新加坡宣言》決定改善東盟與印度支那國家的關系,推動東盟成員國的擴展,努力將東盟建設成一個真正覆蓋東南亞地區所有國家的區域性組織。東盟自1967年成立以後,成員國的擴展並不是東盟的主題,所以除了1984年接納文萊爲成員國之外,東盟在嚴格意義上說並不是一個地區性組織,充其量不過是六個成員國組成的政治論壇而已。盡管在1976年東盟希望通過簽訂《東南亞友好合作條約》來加強該組織的建設,但隨之而來的“柬埔寨沖突”又使得該組織主要局限在六個意識形態相同的國家之間。而冷戰的結束以及柬埔寨沖突的解決,不但改變了東南亞地區的地緣政治格局,而且也爲改變東盟國家與印支國家之間的關系提供了一個機會。所以,在1992年東盟峰會簽訂的《新加坡宣言》中,東盟明確宣布,“隨著柬埔寨問題的解決,東盟應該與印度支那國家在友好合作的基礎上,鑄造一種更加緊密的關系”。之後越南(1995年)、老撾(1997年)、柬埔寨(1997年)、緬甸(1999年)相繼被接納爲成員國,東盟最終成爲真正涵蓋整個東南亞地區所有國家的地區性組織,並在全球盛行的地區主義中因遵循被逐漸明晰的“東盟方式”的地區合作路徑而引起國際社會的廣泛關注。

1992年第四次東盟峰會之後,東盟在區域內,無論是在其自身功能的深化(諸如東盟自由貿易區的建設),還是成員國的擴展,都取得了令人矚目的進展。與此同時,東盟努力“以東盟爲中心”應對世界地緣政治經濟變革對東南亞地區秩序重建的影響。在地區安全領域,1994年建立了有影響力的“東盟地區論壇(ASEANRegional Forum)”,邀請域外國家特別是域外大國作爲對話夥伴國,一起討論東南亞地區以及亞太地區的安全事務。在經濟合作領域,東盟支持建立“亞太經濟合作組織(APEC)”,推動亞太地區貿易與投資自由化。

然而,好景並未持續多久,隨之而來的1997年亞洲金融危機對東盟這個地區性組織的聲譽構成了嚴重的挑戰,特別是東盟在1997年亞洲金融危機中的表現令國際社會和東盟成員國對東盟這個地區性組織幾乎失去了信心。

東亞國家的經濟增長在1993年還被世界銀行稱爲“東亞奇迹”,但4年之後該地區便爆發了大規模的金融危機。在1997年7月到1999年1月不到兩年的時間裏,危機始于泰國,然後快速蔓延到馬來西亞、菲律賓、印度尼西亞,最後是韓國。危機期間股票市場暴跌,貨幣貶值,私人資本快速逃離,在印度尼西亞甚至引起了國內政治動蕩。關于這場危機發生的原因,直到今天仍然存在著爭論,有的從國內層面認爲,危機是由于這些國家國內宏觀經濟政策的失誤(諸如信貸發放過度)以及國內裙帶關系導致國家對銀行業監管不力;有的從國際層面認爲,危機是由于國際貨幣基金組織的政策失誤,以及私人投資機構的別有用心。但在地區層面上,幾乎所有爭論者都在抱怨甚至批評東盟在危機中的表現,認爲東盟作爲該地區最爲重要的組織,無論是在金融危機的預期和防範上,還是危機爆發後的有效遏制上,其表現的束手無策與其努力建設“以東盟爲中心”的地區秩序的宏願極不相稱。印度尼西亞經濟學家哈迪·蘇薩斯特羅(Hadi Soesastro)在1999年曾對東盟在危機發生前後的表現進行了令人深思的描述:

在過去的一年裏,東盟進行了許多反省,這恰好與危機的爆發相吻合。在此之前,由于地區經濟快速增長的卓越成績,一個單一東南亞事業接近完成,依靠APEC(亞太經合組織)副駕駛員以及ARF(東盟地區論壇)駕駛員的地位在建立更廣泛地區合作機制中發揮的極爲重要的作用,使東盟一直處于興奮狀態。[然而]隨著金融的徹底垮台,這一地位幾乎在一夜之間崩潰。

鑒于危機的地區影響如此明顯,東盟站在地區和國際應對危機的最前線是合乎邏輯的。在公衆看來,這是東盟成立、促進東盟經濟合作的最重要的理由。但大部分公衆已經對東盟表示失望。他們認爲這是一個無能的東盟,一個無法采取果斷行動、深受組織和官僚政治之累的東盟,也是一個無法對真實的、眼下的問題和挑戰加以回應的東盟。

面對國際社會的困惑和成員國相互之間的抱怨,東盟也嘗試著改變自己,諸如東盟財長會議曾于1999年4月發布《東盟關于改革國際金融框架的共同立場》,對于國際金融體系、私人基金以及信用等級評級機構提出了東盟的立場;2000年5月又在泰國清邁召開的“東盟+3”財長會議上通過了《清邁協議》,以期通過一系列的雙邊互換和回購協議,阻止對該地區任一國家貨幣進行投機性攻擊。但這些國際層面的以及地區層面的建議和措施只是象征性的,並未從根本上改變東盟這一地區性組織的形象,尤其是對該地區各國國內宏觀經濟政策,東盟沒有提出任何行之有效的協調性措施。

(三)走向“東盟共同體”(2003年至今)

亞洲金融危機對于東盟的沖擊是巨大的,這既包括對東盟作爲一個地區性組織作用的質疑,也包括對東盟國家國內政治的憂慮。金融危機引發了印度尼西亞國內政治動蕩,執政長達30多年的蘇哈托總統在國內的政治動蕩中被趕下了台。所以,如何走出危機所帶來的陰影自然成爲2003年10月在印度尼西亞巴厘島召開的第九次東盟峰會的主題。

2003年的東盟巴厘島峰會最爲引人注目的成果是簽訂《東南亞國家協調一致第二宣言》(Declaration of ASEAN ConcordⅡ),又稱《第二巴厘協定》(Bali ConcordⅡ)。與1976年東盟首次峰會簽訂的《巴厘協定》相比較《第二巴厘協定》的意義集中體現在兩個方面。

一是提出了“東盟共同體”的概念。爲了展現重振建設新東盟的信心,東南亞國家在這次峰會上提出了“東盟共同體”的概念,並宣布要在2020年完成東盟共同體的建設。在之後于2007年在菲律賓宿務島召開的第十二屆東盟峰會上,各國甚至一致同意將建成東盟共同體的時間提前到2015年。

二是設計了“東盟共同體”的組織框架。爲了避免概念的空洞化,《第二巴厘協定》提出了“東盟共同體”新的組織框架,並將其細化爲三個支柱,即東盟政治—安全共同體(ASEAN Political-Security Community,APSC),東盟經濟共同體(ASEANE conomic CommunityAEC)和東盟社會—文化共同體(ASEAN Socio-Cultural Community,ASCC)。在之後2004年11月召開的第十屆東盟峰會上東盟領導人通過了《萬象行動計劃》,對三個共同體的具體領域和措施進行了詳細的規劃。在建設“東盟共同體”目標的推動下,東盟開啓了其規範化、法律化以及制度化的進程。

雖然我們無法確認東盟的制度化是否受到歐盟和北美自由貿易區制度化的影響,以及在多大程度上受其影響,但我們能確認的是,東盟國家在經過1997年亞洲金融危機後強烈地意識到,在應對國際和地區問題挑戰時,東盟作爲一個地區性組織的無能和低效主要是由于其組織的脆弱性和松散性。所以,東盟不但在2003年啓動建設“東盟共同體”的進程,而且在2005年更進一步,提出建立《東盟憲章》以強化東盟的法律地位並進而確保“東盟共同體”制度化的建設。

東盟是否真能如《東盟憲章》所期望的那樣成爲一個有力而高效的地區組織,這不但取決于東盟成員國的意願,更取決于東盟成員國的行動。曾任東盟秘書長的魯道夫·C.塞韋裏諾道出了他們的共同擔憂:

只有當東盟成員國用心領悟憲章的實質內容,並真正相信區域主義對他們是有用的區域利益即是他們自己的利益時,所有這些才將成爲一種現實。否則,制定《東盟憲章》除了不能成爲推動東盟意圖的機會外,還可能阻礙東盟的進步。《東盟憲章》的起草也不會僅僅是在未明確和加強東盟作爲地區實體、國家聯盟的情況下對東盟制度的修修補補。如果成員國以書面形式通過了推動東盟作爲地區組織的憲章,而在實踐中卻忽視它的條款,這將是更糟糕的情況。

從1967年東南亞國家聯盟成立,到2015年東盟宣布成立“東盟共同體”東盟無論是在成員國的擴展(從五國最終擴展到十國);抑或是功能的深化(從政治領域擴展到經濟領域、社會與文化領域);還是組織結構逐漸趨向制度化(從《東南亞友好合作條約》到《東盟憲章》),東南亞國家聯盟作爲一個地區組織不但延續下來,而且努力以“東盟爲中心”構建地區安全秩序和經濟秩序,以期帶領東南亞國家走出長期以來面臨的“邊緣地帶發展困境”:不依靠外部大國,安全無法得到保障,經濟無法得以發展;依靠外部大國,地區問題地區內解決無法得以實現,經濟處于邊緣地帶。

2兩個案例:“東盟自由貿易區”與“東盟地區論壇”

與冷戰時期東盟只是一個政治論壇相比,冷戰結束以來,東盟在推動地區一體化最爲引人注目的舉措有兩個:一是在經濟上倡導建立“東盟自由貿易區”,並希望在此基礎上構建“東盟經濟共同體”;另一個是設立“東盟地區論壇”,並希望通過該論壇構建“東盟安全共同體”。下面,我們以“東盟自由貿易區”和“東盟地區論壇”爲例,看看東盟是否真正擺脫了對外部大國的依賴,解決了長期困擾東南亞國家的邊緣地帶發展的困境。

(一)未能如願的“東盟自由貿易區”

進入20世紀90年代,隨著蘇聯的解體以及東、西方對抗的結束,經濟全球化和地區一體化的趨勢進一步加強。1991年12月烏拉圭回合多邊貿易談判完成最後文件,決定將“關稅及貿易總協定(GATT)”改組爲“世界貿易組織(WTO)”。而在西歐和北美這兩個發達國家相對集中的地區,從20世紀80年代中期開始,區域化出現了更猛的勢頭。歐共體在完成“關稅同盟”和“共同農業政策”之後,于1992年2月簽訂了《馬斯特裏赫特條約》提出建立歐洲統一市場。與此同時,美國、加拿大和墨西哥提出建立“北美自由貿易區”並于1992年12月成功簽署。

全球貿易自由化的加強以及地區一體化的深入,使得東盟各國普遍意識到加強本區域經濟合作的重要性。先是新加坡領導人吳作棟于1989年12月提出建立“新加坡—柔佛—巴淡增長三角”(又稱“新柔廖增長三角”)的構想,即用新加坡的資本和先進的技術來推動馬來西亞柔佛州和印度尼西亞的廖內群島的經濟發展。幾乎與此同時,泰國總理阿南·班雅拉春(Anand Panyarachun)在1991年7月東盟外交部長年會上提議建立東盟自由貿易區,以便東盟“作爲一個強大的經濟實體”應對全球貿易自由化以及正在興起的歐洲單一市場和北美自由貿易區。這些設想在1991年10月舉行的第22屆東盟經濟部長會議上被一致認爲是東盟國家進一步加強經濟合作的“有用模式”。

1992年1月,東盟成立25年以來的第四次首腦會議在新加坡召開,最後各國領導人簽署了著名的《新加坡宣言》,宣言中除了提出要改善東盟六國和印度支那國家的關系以外,另外一個主要內容就是提出在15年之內建立一個“東盟自由貿易區”,以適應發展中國家之間區域性經濟組織不斷出現的情況。作爲建立“東盟自由貿易區”的主要政策措施,在這次首腦會議上,東盟各國經濟部長們簽署了《東盟自由貿易區共同有效特惠關稅方案協議》[The Agreement on the Common Effective Preferential Tariff(CEPT)Schemef or the ASEAN Free Trade Area(AFTA)],一致同意將《共同有效特惠關稅方案協議》(CEPT)作爲建立“東盟自由貿易區”(AFTA)的主要機制,通過實行一種共同有效的特惠關稅制,到2008年把東盟內部的關稅降到0—5%。

從《共同有效特惠關稅方案協議》1993年1月1日生效開始,到2002年1月1日宣布正式啓動“東盟自由貿易區”,“東盟自由貿易區”成爲這一時期東盟推動該地區各國之間進行經濟合作的主導性議題,具體政策措施綜合起來則主要集中在以下三個方面。

一是調整消除貨物關稅壁壘的時間表。在1992年1月簽署《共同有效特惠關稅方案協議》時,要求簽署國東盟六國在指定時間內將東盟內部貿易關稅降到0—5%,最後期限爲2008年。在1994年9月召開的經濟部長會議上,他們決定加快東盟自由貿易區的時間表,將建成期由2008年提前至2003年,即東盟貿易自由區在啓動後要在10年內而非原來設定的15年內完成,這一提議在1995年召開的東盟峰會上得到了確認。之後,在1998年12月召開的河內東盟峰會上,爲了回應1997年的金融危機對東盟建立自由貿易區的沖擊,又將首批六個簽署國減稅時間提前一年至2002年1月1日,同時決定,首批六個簽署國“全部稅目中90%或占東盟內部貿易價值90%的産品,將在2000年實行0—5%的稅率,每個國家到2000年都應該有85%的稅項達到該水平,到2001年應該有90%的稅項達到該水平”。

與首批六個簽署國的程序相同,對于後簽署的四個國家(越南、老撾、柬埔寨、緬甸),盡管他們擔心貿易自由化對本國經濟的沖擊,但還是先後接受了《東盟自由貿易區共同有效優惠關稅協定》,同意與最初締約國一樣,在加入東盟生效之日起,在10年時間內將從東盟國家的進口關稅降低到0—5%。1995年加入東盟的越南,降稅期限到2006年,1997年加入東盟的老撾和緬甸,降稅期限到2008年,而1999年加入東盟的柬埔寨,降稅期限則到2010年。

二是加強服務貿易和投資自由化。在加快商品貿易自由化的同時,東盟也加快了服務貿易和投資自由化以及相關經濟合作的進程。在服務貿易自由化方面,東盟在1995年12月的首腦會議上完成了《東盟服務業框架協議》(ASEAN Framework Agreement on Services)的簽署,其目標是在成員國之間消除彼此間的歧視性措施、市場准入限制以及其他服務貿易限制,爲從事服務貿易者提供國民待遇。由于各國服務業發展的程度差別很大,所以在這次首腦會議上,領導人要求從1996年1月1日啓動談判進程,並希望在1998年12月31日前完成,談判的重點是金融服務、海上運輸、通信、航空運輸、旅遊、建築以及商業服務。但由于各國服務業差距實在太大,所以談判進程一直非常緩慢。

在投資或資本自由流動方面,東盟各國于1998年10月簽訂了《東盟投資區框架協議》根據協議,東盟各國將在六個月內制定出一般例外清單、敏感商品清單和臨時例外清單,除了上述所列清單的部門和産業外,各國將給予其他成員國的投資和投資者以國民待遇,但直到2000年上述清單才公布出來。在2001年9月14日河內舉行的東盟投資區部長理事會第四次會議上,部長們對《東盟投資區框架協議》進行了修改,進一步明確了東盟投資區的覆蓋範圍,包括制造業、農業、礦業、林業和漁業以及附屬于這些部門的服務業,並對臨時例外清單的期限進行了規定:對于制造業的臨時例外清單,東盟六國和緬甸必須在2003年取消,越南、老撾和柬埔寨在2010年取消;對于其他行業的臨時例外清單,東盟六國和柬埔寨在2010年取消,越南在2013年取消,老撾和緬甸在2015年取消。

三是其他經濟合作方面。爲了促進貿易和投資自由化,東盟還積極推動地區各國在更廣闊的範圍內進行合作,爲東盟自由貿易區的快速建設提供宏觀經濟條件。諸如,在海關方面于1997年簽署的《東盟海關協議》(ASEAN Agreement on Customs),以此協調海關事務;在産品標准方面于1998年通過了《關于相互承認安排的框架協議》(A Framework Agreement on MutualRecognition Arrangements),以此推動産品的相互承認;在交通運輸方面相互合作進行鐵路建設、湄公河流域開發以及航空業發展;在旅遊業方面于2002年簽署《東盟旅遊協議》,以促進東盟各國人民的相互往來。

“東盟自由貿易區”的倡導被東盟認爲是該地區經濟合作進程中的一個重要裏程碑,東盟各成員國也爲此作出了努力,但到了2002年1月1日東盟宣布啓動東盟自由貿易區時,東盟自由貿易區所取得的成就卻是非常有限的,遠沒有東盟領導人所期望的以及政策文件和宣言所規劃的那樣樂觀,這尤其體現在東盟區域內的貿易以及投資上。

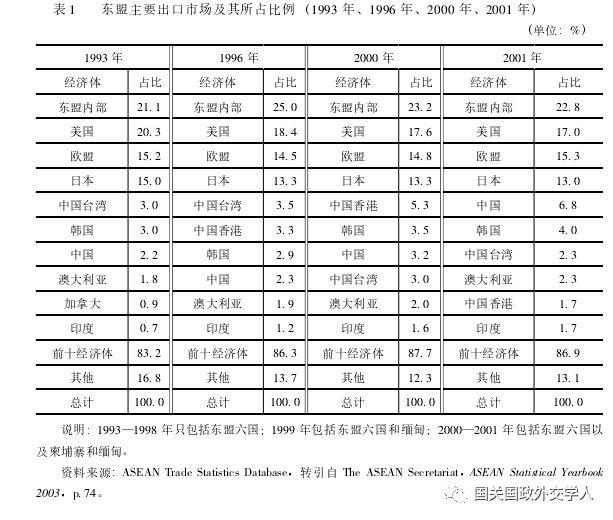

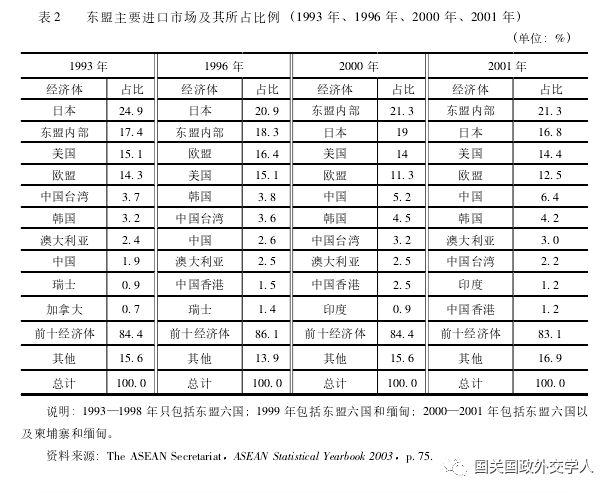

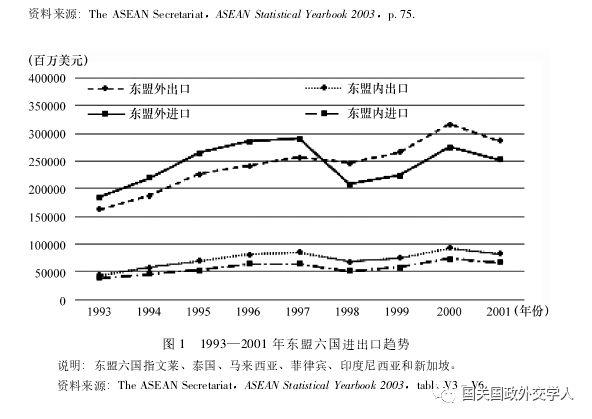

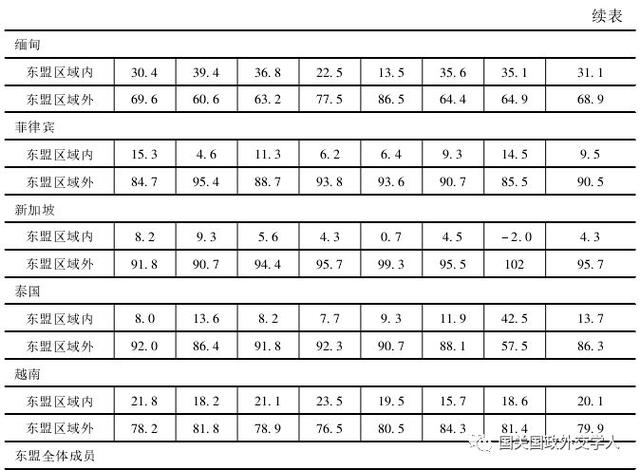

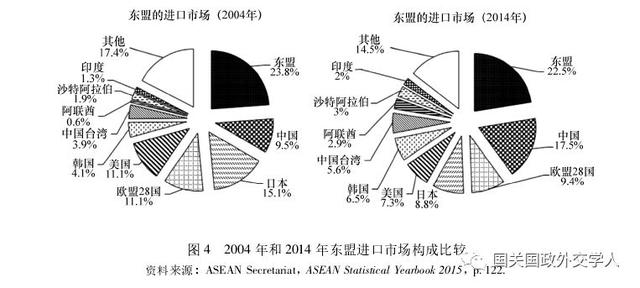

先就東盟區域內貿易而言,雖然從1992年東盟國家達成協議同意降低關稅稅率,而且各國基本上遵守關稅減讓時間表,在規定的時間內完成了既定的關稅減讓,但東盟國家之間關稅的降低對東盟地區內的貿易影響並不像東盟領導人所期望的那麽大。根據東盟統計資料,1993—2001年(見表1和圖1),東盟區域內出口占東盟出口市場的比例基本維持在21%—25%,其余75%—80%主要是對域外國家和地區的出口,而且在域外國家和地區中,美國、日本和歐盟占比達到40%—50%;同樣的情況也表現在進口市場中,1993—2001年(見表2和圖1),盡管東盟區域內進口占東盟進口市場的比例由1993年的17.4%上升到2001年的21.3%,但東盟進口國和地區仍然集中在日本、歐盟和美國,占比近40%。

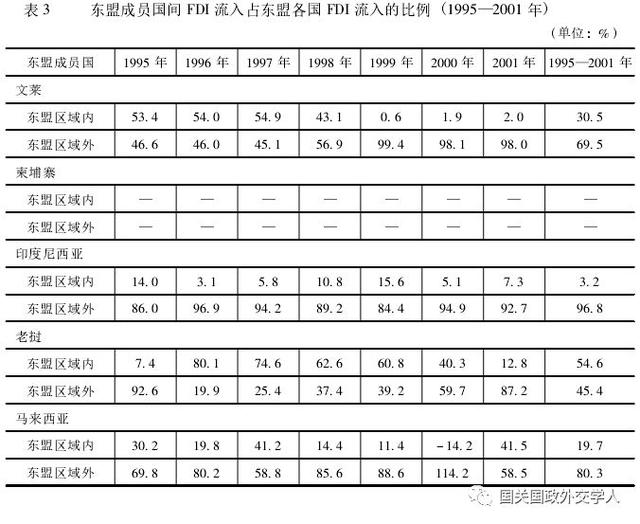

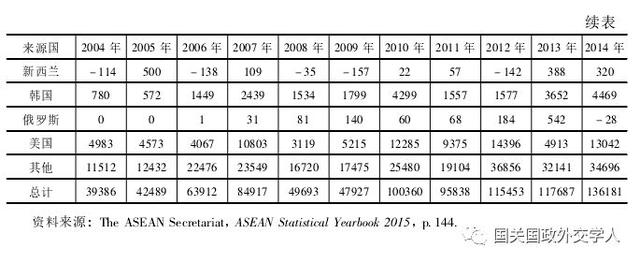

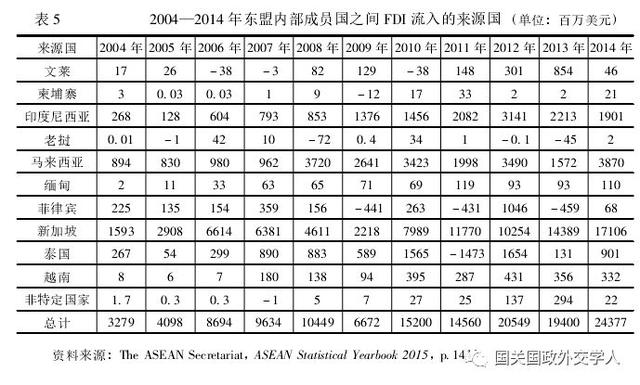

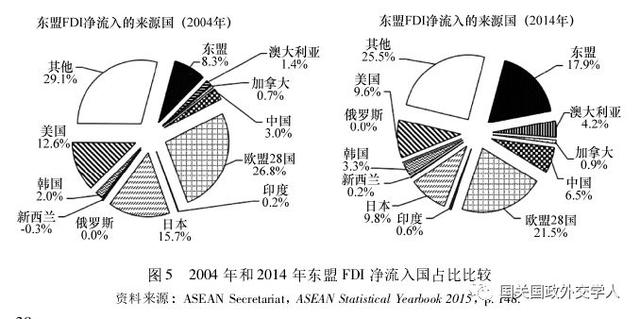

再就東盟區域內投資而言(見表3),1995—2001年,東盟內相互之間的投資占東盟外來投資的比例僅爲10.8%,而89.2%的投資來自于東盟以外的國家和地區。就單個國家外資流入狀況而言,1995—2001年,除了文萊、老撾和緬甸吸引來自東盟內的投資(占比分別爲30.5%、54.6%、31.1%)比較多之外,其余國家的外資主要來自于東盟外的國家和地區,所占比例在印度尼西亞爲96.8%、馬來西亞爲80.3%、菲律賓爲90.5%、新加坡爲95.7%、泰國爲86.3%、越南爲79.9%。對于這種狀況,連東盟秘書長自己都在感歎:

一體化進程總體上已經停滯不前。可以肯定的是,這一進程取得了一定進展,特別是在自由貿易區方面,但是這一進展卻未達到應對我們地區所面臨的挑戰、貫徹領導人的遠見和決心的要求。東盟自由貿易區被貿易商實際利用的程度有限。區域一體化的其他基礎尚未形成。區域經濟一體化似乎完全停留在框架協議、工作方案和總體計劃。

進入21世紀之後,世界貿易組織“多哈回合”談判停滯不前,東盟自由貿易區實際進展緩慢,1997年亞洲金融危機對東南亞地區吸引外國投資産生了重大沖擊。爲了應對這些地緣經濟的變化,在2002年11月金邊東盟峰會上,時任新加坡總理吳作棟提議將東盟下一階段的區域經濟合作定名爲建立“東盟經濟共同體”,以此進一步推進東盟自由貿易區的建設以及吸引外國直接投資。這一提議在2003年10月巴厘島東盟領導人峰會上得到廣泛認可,並被寫入東盟國家新簽署的《東南亞國家聯盟協調一致第二宣言》(又稱《第二巴厘宣言》)中。《第二巴厘宣言》決定,在2020年將東盟建成一個包括東盟安全共同體、東盟經濟共同體和東盟社會文化共同體的“東盟共同體”。在隨後2005年召開的第十一次東盟峰會上,東盟國家將建成“東盟共同體”的時間又提前到2015年。2007年11月,東盟通過了《東盟共同經濟體藍圖》,宣布將東盟經濟共同體建成一個擁有6億人口的單一市場和生産基地,並實現貨物、服務、資本和技術工人自由流動的經濟區,以此與全球經濟接軌。2015年12月31日,東盟宣布“東盟共同體”成立。

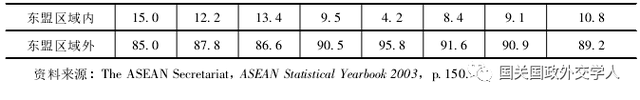

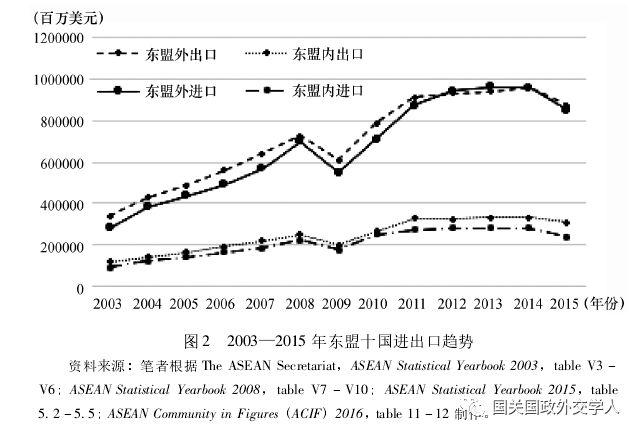

如果說東盟在1992年啓動東盟自由貿易區建設時,東盟仍將精力集中在政治和安全合作上,並爲東盟成員國的擴展而努力,東盟區域內貿易仍然停留在比較低的水平上還情有可原的話,那麽在2002年東盟宣布啓動“東盟經濟共同體”的建設時,東盟已經順利完成成員國的擴展,東盟區域內的貿易和投資理應有顯著的增長,但實際情況並非如此。東盟統計資料表明,盡管東盟于2003年倡導建設東盟經濟共同體,並在2015年宣布成立東盟共同體,但就2003—2015年東盟十國貿易趨勢而言(見圖2),東盟區域內進出口占東盟進出口市場的比例仍維持在21%—25%,其余仍然是對域外國家和地區的進出口,這與東盟在1992—2001年貿易趨勢基本相同。就貿易量而言(見圖3和圖4),如果我們對2004年和2014年東盟之間的貿易量占整個東盟貿易量的比例進行一個對比,我們會發現,在2004年東盟之間進出口占整個東盟進出口的比例分別是23.8%和24.8%,到了2014年,東盟之間進出口占整個東盟進出口的比例分別是22.5%和25.5%。就投資而言(見表4、表5和圖5),2004—2014年,東盟國家相互之間的投資確實一直在增長,從2004年的8.3%上升到2014年的17.9%,但如果我們仔細研究一下投資結構,我們會發現兩個非常有趣的現象,一是相對于域外國家對東盟的投資而言,東盟國家相互之間的投資所占比例總體上不到進入東盟總投資的四分之一,二是即使是東盟國家相互之間的投資,也主要是來源于新加坡、馬來西亞和印度尼西亞三個國家的投資。

以上數據表明,盡管東盟在地區經濟合作上進行了不懈的努力,但東盟並未在經濟上走出邊緣地帶發展的困境:一方面,東盟在不同階段推出不同的框架協議、工作方案和總體計劃,以突出“東盟爲中心”的作用,加強地區內部的貿易和投資,擺脫對外部大國的依附;另一方面,東盟成員國又不願意完全遵循以“東盟爲中心”,而是競相與外部大國進行合作。

造成這種狀況的原因有很多,但筆者認爲以下兩個原因是最爲主要的。

(1)作爲地區性組織的“東南亞國家聯盟”很難像“歐洲聯盟”那樣在經濟合作方面發揮作用。雖然越南、老撾、柬埔寨和緬甸已經加入東盟這一組織,成爲東盟的成員國,但這四國與東盟原來六國的經濟差距使得東盟地區經濟一體化政策很難得到不折不扣的落實。同時,即使在該地區東盟原來的六個市場經濟國家之間,由于其發展水平、資源禀賦和人口狀況等方面的差別,這些老的成員國也很難將本國國家利益輕易讓位于地區整體利益。這樣就使得東盟提出的以“東盟爲中心”很難在現實中滿足東盟各成員國國家利益的需要。這在貿易領域突出地表現爲:一方面,東盟以東盟的名義采取集體行動與域外國家簽訂自由貿易區,諸如東盟—中國自由貿易區(2002年)、東盟—日本自由貿易區(2003年)東盟—印度自由貿易區(2003年)、東盟—韓國自由貿易區(2006年)、東盟—澳大利亞/新西蘭自由貿易區(2009年);另一方面,東盟各成員國出于各自的國家利益並不願意放棄對域外國家和地區貿易和投資的依賴,競相與域外國家簽訂雙邊“自由貿易協定(FTAs)”,諸如“新加坡—日本自由貿易協定”“新加坡—美國自由貿易協定”“新加坡—中國自由貿易協定”“新加坡—澳大利亞自由貿易協定”“文萊—日本自由貿易協定”“印度尼西亞—日本自由貿易協定”“馬來西亞—日本自由貿易協定”“泰國—澳大利亞自由貿易協定”“泰國—中國自由貿易協定”“泰國—日本自由貿易協定”“越南—日本自由貿易協定”等,根據初步統計,這樣的自由貿易協定(包括已經建成的、在建的和擬建的)大致有60多個。這些“面條碗式”的自由貿易協定既相互重疊,又相互競爭,削弱了東盟經濟共同體的凝聚力。

(2)東盟所遵循的“東盟方式”這種地區合作路徑,很難協調成員國相互競爭的經濟發展政策。這就使得該地區的經濟合作無論是在深度上還是在廣度上都存在著困難。這些不但體現在貿易領域,而且也體現在投資領域。對于東盟而言,無論是1992年推出“共同有效特惠關稅方案協定”,還是2003年倡導建設“東盟經濟共同體”,對于促進該地區的自由貿易和投資自由化無疑具有促進作用但地區經濟合作以及一體化是一個全面的系統工程,它需要各個領域的相互配套。盡管東盟在冷戰期間也努力嘗試去協調各國産業進行地區分工,諸如“東盟工業互補計劃”“東盟工業合資計劃”,但成效並不是很大。相反,東南亞各國在冷戰後競相對各自的工業化戰略進行調整如東盟原來五個老成員國(新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞和菲律賓)競相推出“出口導向型”工業化戰略,而新加入東盟的四個成員國(越南、老撾、緬甸和柬埔寨)則從冷戰期間相對封閉性的中央計劃經濟向開放型經濟轉型。各國都根據本國的經濟發展狀況進行産業結構調整,競相發展出口導向型的産業,如新加坡政府提出建立制造業的“生態系統”,面向全球市場和地區市場,優化資本和技術密集型制造業的結構,以鼓勵技術創新,同時大力發展服務業,努力使新加坡成爲全球金融服務業中心;馬來西亞連續推出三個“工業總體規劃”,強調建立五個“增長走廊”以及與其相關聯的産業集群;印度尼西亞努力擺脫過去對石油和天然氣産業的依賴,通過建立六個“經濟走廊”,努力加入全球生産鏈;泰國通過建立新經濟區,大力發展與貿易相關聯的産業,加強與鄰國的經濟合作;菲律賓則通過建立“經濟開發區”,努力吸引外國投資,發展出口導向型的産業。盡管各國具體的工業化戰略調整的具體內容不同,但吸引外國直接投資以及發展出口導向型經濟卻是相同的,由此而造成了東南亞各國競相吸引域外國家直接投資的狀況。

(二)爭論中的“東盟地區論壇”

與東盟在經濟領域的表現相同,同樣的兩難困境也出現在東盟各國政治安全領域的合作中。爲了應對世界地緣政治的變革,在大國的競爭中求發展,東盟提出構建“東盟安全共同體”,倡導以“東盟爲中心”來處理與域外國家特別是域外大國之間的關系。爲此東盟相繼于1994年成立“東盟地區論壇(ARF)”,2010年又成立“東盟防長會議(ADMM)”和“東盟海事論壇(AMF)”。其中,最爲引人注目的是“東盟地區論壇”。

1.“東盟地區論壇”的基本原則

冷戰的結束、經濟全球化以及地區一體化給東南亞地區帶來了新的機遇和挑戰。說其是機遇,主要是指國際政治經濟秩序因冷戰的結束而進入調整和重建時期,這爲各國的參與提供了機會;說其是挑戰,則是指在新的時代,各國不得不對本國國家利益以及地緣戰略進行調整。

正是在這種背景下,在1992年新加坡舉行的東盟峰會上,東盟成員國就加強地區政治和安全對話達成共識,並授權東盟來組織東盟地區論壇。1993年7月第26屆東盟外長會議在新加坡舉行,會議特別安排了東盟六個成員國、七個對話夥伴、三個觀察員國和兩個磋商夥伴國外長參加“非正式晚宴”,各國外長同意于1994年在曼谷召開東盟地區論壇(ARF),就地區政治安全問題舉行非正式磋商。之後,在1995年第二屆東盟地區論壇上通過了東盟國家起草的《東盟地區論壇:一份意向書》(TheASEANRegional Forum:A Concept Paper),對東盟地區論壇的基本原則進行了規定,這些原則歸納起來主要有以下三點。

東盟地區論壇強調的第一個原則是,東盟是東盟地區論壇的主導者,《東盟地區論壇:一份意向書》第3條是這樣論述的:

在東盟地區論壇中,東盟將起到關鍵性(pivotal)作用。東盟有著推動亞太地區最具多樣性的次區域合作業已被證明的經曆,東盟也培育了合作的行爲規範,因而可以爲亞太地區更廣泛的地區合作提供催化劑。東盟年度部長會議爲今天有利的地區環境作出了重大貢獻。假如整個亞太地區能夠效仿東盟提高其成員國的和平和繁榮的曆史,那亞太地區(的和平與繁榮)則指日可待。

東盟地區論壇強調的第二個原則是東盟地區論壇應遵循“東盟方式”,即非正式性、協商一致以及政府間合作《東盟地區論壇:一份意向書》的第20條、第21條、第23條是這樣闡述的:

東盟地區論壇會議的程序規則應該以盛行的東盟規範和實踐爲基礎。在經過謹慎和廣泛的協商而達成一致之後再作出決定。不存在否決。按照東盟盛行的實踐東盟執行國應該提供細致的支持並協調東盟地區論壇的活動。(第20條)

東盟地區論壇應該按照大家都感到舒適的速度進行,對于那些想慢的國家不要太快而對于那些想快的國家不要太慢。(第21條)

一定要把東盟地區論壇作爲一個“獨特的”(suigeneris)組織。它沒有既定的程序可遵循。東盟地區論壇需要大量的創新和發明以促進其發展,但同時應確保其能夠獲得具有廣泛多樣性國家的支持。這對于無論是東盟成員國還是其他東盟地區論壇的參加者都是一個挑戰。(第23條)

東盟地區論壇強調的第三個原則是確保該論壇的開放性《東盟地區論壇:一份意向書》的第19條是這樣闡述的:東盟地區論壇的參加者包括東盟成員國、東盟觀察員以及東盟的協商對話夥伴國。參加東盟地區論壇的申請應首先交給東盟地區論壇的主席國,然後由主席國與其他論壇參與者進行協商。

2.東盟地區論壇的進展與爭議

從1994年7月25日東盟地區論壇首次會議在曼谷召開,到2017年8月7日東盟地區論壇在菲律賓馬尼拉召開,東盟地區論壇已經舉行了24屆外長會議。那麽,東盟地區論壇的進展如何?它在哪些議題上取得了重大進展?它所面臨的挑戰又是什麽?

東盟地區論壇在過去25年所取得的進展大致可以概括爲以下三個方面。

第一,強化了東盟在東盟地區論壇中的主導作用。發揮東盟在地區安全秩序構建中的領導作用(用東盟官方的語言就是“驅動力”作用)、擺脫之前東盟國家對外部國家特別是外部大國的依賴,是東盟在冷戰結束以後倡導東盟地區論壇的根本目的。東盟的領導作用不但表現在東盟地區論壇的上述指導原則上,而且還表現在東盟地區論壇具體進程的設想以及議題的設定上。關于東盟地區論壇的進程,東盟在其1995年起草的《東盟地區論壇:一份意向書》中,將東盟地區論壇的進程設想爲三個階段,即:(1)促進信心構建的措施(promotingconfi-dence-building measures);(2)預防性外交機制的發展(development of preventive diplomacy mechanisms);(3)沖突解決機制的發展(development of conflict-resolu-tion mechanisms)[後修改爲“處理沖突的設想”(elaboration of approach esto con-flict)]。關于東盟地區論壇的議題,東盟根據東南亞地區以及更廣泛的亞太地區的地緣政治變動確定年度論壇的議題,比如在2001年之前,東盟地區論壇的議題主要集中在安全合作觀念、海上安全合作、綜合安全等議題上,而“9·11”之後,論壇將反恐合作作爲重要議題。

第二,建立了多個地區多邊安全對話與合作的渠道。“東盟地區論壇”每年輪流在東盟主席國舉行外長會議期間舉行,另外,東盟地區論壇每年還舉行一次高官會(ARF-SOM)、一次安全政策會議、兩次建立信任措施與預防性外交會間輔助(ISG)會議、四次會間會(救災會間會、反恐與打擊跨國犯罪會間會、海上安全會間會、防擴散與裁軍會間會)和三次國防官員對話會(DOD)。通過這些活動,東盟地區論壇初步形成了一系列主要官方對話渠道。

除了以上這些官方對話渠道(即“一軌對話”),東盟地區論壇還設立了許多非官方對話渠道(即學術機構和智庫的論壇思想庫,通常稱爲“二軌對話”),非官方對話渠道所處理的議題與官方論壇類似,但政府不給予任何承諾。這些非官方論壇既有東盟國家獨自建立的,也有與亞太地區國家一起建立的。前者主要有東盟戰略與國際研究所(ASEAN-ISIS),後者主要是1993年業已成立的亞太安全合作理事會(CSCAP),該理事會已經建立了四個工作組:處理信心建立措施工作組(美國和新加坡擔任主席國);處理海洋安全問題工作組(印度尼西亞和澳大利亞擔任主席國);處理北太平洋安全合作問題工作組(加拿大和日本擔任理事國);處理合作性安全與綜合安全問題工作組(新西蘭和馬來西亞擔任主席國)。

第三,在非傳統安全議題合作方面有所進展。由于東盟本著協商一致的原則來確定東盟地區論壇的議題,所以東盟地區論壇在安全議題上取得的進展非常有限。如果僅從每年論壇的主席國聲明以及所發表的宣言或簽訂的協定來看,東盟地區論壇在非傳統安全議題合作方面所取得的進展,遠大于在傳統安全議題方面的進展。這主要集中在反對國際恐怖主義、海上安全以及救災方面。

經過多年的努力,東盟地區論壇成爲亞太地區最主要的官方多邊安全對話與合作的渠道,發表了難以計數的宣言和聲明,涵蓋了幾乎所有與安全相關的議題。但在現實操作中,由于沒有具體的時間表和路線圖,東盟地區論壇因此被稱爲“清談館”而備受爭議。

爭議之一:發展階段之爭。這是關于東盟地區論壇最具爭議的。正如前面所述,早在1995年第二次東盟地區論壇上東盟就東盟地區論壇的發展提出了三個階段,即促進信心構建的措施、發展預防性外交機制、發展沖突解決機制。最先引起爭議的是關于“發展沖突解決機制”的設想,這引起了包括中國在內的國家的警覺,它們擔心東盟地區論壇參與沖突解決容易使爭端國際化。最後東盟同意將“發展沖突解決機制”(development of conflict-resolution mechanisms)修改爲“處理沖突的設想”(elaboration of approach esto conflict)。另外一個爭議是關于東盟地區論壇的進展問題。早在1997年,參與者們就開始敦促東盟超越促進信心構建措施階段,向預防性外交機制發展階段過渡。雖然2011年7月東盟地區論壇第18屆外長會通過了《ARF預防性外交工作計劃》,但由于參與國對預防性外交的定義存在著爭議,所以,2012年在越南河內通過的《預防性外交的觀點與准則》中退回到確認原來設想的兩個階段上的四個具體措施上,即加強東盟地區論壇主席的作用、專家和賢士的注冊、年度安全展望以及對地區安全事務背景介紹。直到今天,東盟地區論壇仍處在從構建信任措施階段向預防性外交過渡階段的爭議中。

爭議之二:東南亞地區安全還是亞太地區安全?按照東盟的設想,東盟地區論壇應該是涉及整個亞太地區安全的多邊地區安全論壇。但在現實進程中,東盟面臨著兩個難題:一是,東盟出于構建“東盟安全共同體”的原因,必須首先考慮東盟成員國的感受,但東盟成員國基于“東盟方式”,並不願意將東盟成員國的不同意見放在東盟地區論壇上進行公開討論;二是,東盟爲了以“東盟爲中心”構建地區秩序,引入許多地區外國家參與安全秩序對話。表面上東盟通過設計論壇議程和論壇規則獲得了“中心”地位,但實際上增加了構建地區安全秩序的模糊性和複雜性。因爲東盟地區論壇所討論的地區安全,既包括東南亞地區的安全秩序,也涉及整個亞太地區的安全秩序;既有傳統安全,也有非傳統安全。如果僅就東南亞地區的安全秩序而言,東盟在某種程度上還可以起到中心作用,但如果擴大到整個亞太地區的話,東盟就很難甚至不願意起中心作用了。

爭議之三:勢力均衡還是多邊機制?在冷戰時期,亞太地區的安全主要依靠大國的勢力均衡,東盟國家也習慣了傳統的雙邊主義。冷戰結束後,東盟希望通過東盟地區論壇這種多邊主義來維持亞太地區的安全和穩定,但東盟面臨的最大挑戰是,盡管美國、日本、中國、俄羅斯等國同意參與地區安全多邊機制對話,並通過多邊機制維護亞太地區的安全和穩定,但東盟真的能擺脫對大國的依靠嗎?東盟地區論壇的進程告訴我們,東盟成員國一方面積極參與東盟地區論壇,另外一方面並不願意放棄與外部大國的雙邊聯盟關系。新加坡外長賈古馬早在1997年東盟圓桌會議上就對此憂心忡忡:

冷戰期間以及冷戰剛結束時期,東盟基本上能夠對主要大國作出一種共同的回應。(現在)我們正進入新的和不確定的地緣政治環境中,我們能夠確信東盟成員國不會被不同的大國拖向不同的方向嗎?

3.東盟地區論壇的局限性

盡管東盟表達了構建東盟安全共同體的願景,並試圖通過“東盟地區論壇”達到這一目標,但東盟安全共同體的構建仍然面臨著許多挑戰。這些挑戰既有地區內部的,也有來自域外大國的,但來自地區內部的挑戰遠大于地區外部的挑戰,因爲地區內部的挑戰直接關系到東盟安全共同體的凝聚力,這些挑戰主要涉及以下三個突出問題。

其一是邊界以及邊界資源開發爭端。領土和邊界爭端問題是影響東南亞地區內部各國政治關系的首要問題。由于長期的殖民統治以及東南亞地區主權國家的建立比較晚,這一問題一直是東南亞國家關注的焦點。進入21世紀之後,盡管在東盟的努力下,部分邊界爭端得到了解決,但仍然存在著大量邊界爭端,而這些爭端對東南亞區域內部國家之間的關系構成了重大挑戰。

這些區域內的邊界爭端主要包括:泰國和老撾爲了湄公河中的兩個小島奇丘和桑克曾發生爭端,菲律賓和馬來西亞也有過沙巴領土爭端,馬來西亞與印度尼西亞就斯帕丹和利基坦兩島存在著爭議,越南和印度尼西亞在靠近印度尼西亞納土納島的南中國海邊界還未劃定,菲律賓同印度尼西亞在蘇拉威西島和棉蘭老島之間的領海範圍仍未劃定。目前最爲緊張的是泰國和緬甸之間因克倫族而發生的沖突,以及泰國和越南之間在柬埔寨問題巴黎協定簽署以後對湄公河委員會如何活動的意見分歧。

其二是難民問題以及民族分離主義的挑戰。東南亞地區是一個多民族地區,民族問題不僅關乎各國國內政治安全和社會穩定,而且也關乎東盟所倡導的東盟共同體的建構。這既有國內民族沖突而導致的難民問題,也有因國內民族沖突而引起的民族分離主義運動。關于難民問題,盡管隨著柬埔寨沖突的解決以及越南加入東盟,困擾東盟近20多年的因柬埔寨沖突而引起的難民問題得到了初步解決,但在冷戰後又出現新的難民問題,如2012年以來在緬甸發生的佛教徒和羅興亞人之間的沖突,就導致大量羅興亞人成爲無家可歸的難民,大量難民擁入馬來西亞和泰國,使得馬來西亞和泰國倍感擔憂。這不僅危及緬甸國內的民主化進程,而且再次對東盟所奉行的“不幹涉原則”以及正在建設中的“東盟社會文化共同體”構成嚴重的考驗。

關于民族沖突以及因此而引起的民族分離主義,更是影響東盟國家相互之間關系的一個微妙而又重要的問題。民族沖突以及民族分離主義運動一直存在于印度尼西亞、菲律賓、泰國和緬甸。印度尼西亞的亞齊人發起“自由亞齊運動”遭到印度尼西亞政府的激烈反對,並在20世紀80—90年代的沖突中導致大量亞齊難民進入馬來西亞,引起了馬來西亞的擔憂和不滿,盡管這一問題在歐盟、日本和美國的調停下于2005年得到解決,但這一問題仍然是印度尼西亞國內政治中一個非常敏感的問題。菲律賓棉蘭老島摩洛分離主義一直是困擾菲律賓的國內政治問題,同時也影響著菲律賓和馬來西亞兩國關系,因爲菲律賓懷疑馬來西亞沙巴州爲棉蘭老島摩洛分離主義提供支持,所以,作爲報複,菲律賓政府在放棄沙巴的申明時一直采取強硬立場。同樣的情況也存在于泰國南部馬來族穆斯林生活的地區,生活在這一地區的主要是信仰伊斯蘭教的馬來族穆斯林,他們長期以來一直拒絕認同以佛教爲國教的泰文化,因而掀起了穆斯林分離主義運動,而泰國政府一直懷疑馬來西亞是其背後的支持者。

其三是曆史、文化和意識形態的差異對東盟凝聚力的挑戰。東盟作爲一個地區組織,從其成立之日起就極力奉行“互不幹涉內政”原則,2003年簽訂的《東南亞國家協調一致第二宣言》又重申東盟在合作中堅持“不幹涉原則”和決策中堅持“協調一致”原則,但“東盟方式”所堅持的這兩個原則隨著東盟一體化的深入受到嚴重挑戰。挑戰既有來自東盟老成員國之間的爭執,也有來自東盟老成員國和新成員國之間的差異。就東盟老成員國之間的凝聚力而言,盡管老成員國一直推動東盟的發展,但由于相互之間存在著曆史、民族以及利益的差異,相互之間在是否以及如何采取集體行動決定時並不總是一致的,這尤其體現在1995年新加坡和菲律賓在關于對菲律賓女傭懲罰問題上的沖突、1997年在應對亞洲金融危機中相關國家采取的“以鄰爲壑”政策、新加坡和馬來西亞2002年和2014年在水供問題上發生的沖突等。就東盟新老成員國之間的關系而言,隨著四個新成員國的加入,六個發達的老成員與四個欠發達的新成員之間的差異性擺在了東盟的面前,觀察家們將其稱爲“雙層東盟”。盡管這一問題在新老成員國雙方政治關系緩和過程中一直沒有被提及,因爲它們堅信“一個雙層的東南亞,即一組國家處于東盟組織之內而其他國家處于組織之外要比一個雙層的東盟更糟糕”,但隨著東盟一體化進程的深入,雙方長期以來在政治制度、經濟發展以及價值取向的差異甚至對立,對東盟的凝聚力構成了挑戰,這也正是東盟努力構建社會文化共同體的重要原因:

歐洲是一個社會文化共同體,即使它是一個爭吵不休的共同體。不久前,它又成爲經濟共同體和安全共同體。拉丁美洲先于東南亞成爲社會文化共同體。而東盟則不得不同時建構三個共同體,實際上,社會文化共同體要落後于其他兩個共同體。如果東南亞不成爲社會文化共同體的話,它將不能成爲持久的安全共同體或有效的經濟共同體,的確,它將不能成爲最真實和最具深刻意義的東盟共同體。東盟地區論壇的這些局限性,使得東盟在地區安全合作上也陷入兩難困境:不邀請外部大國,地區安全秩序由于成員國之間的可能爭端而無法得以保障;引入外部大國,東盟安全共同體由于外部大國之間的競爭而無法實現地區問題地區內解決。

3“東盟方式”和“東盟爲中心”:特征及其局限性

如果我們試圖從東盟成立50年以來所發表的各種官方宣言以及所簽訂的種種條約或協定中找出任何關于“東盟方式”的明確條文或者定義,那我們一定會感到非常失望。但無論是參與東盟決策過程的政策制定者還是研究東盟的學者都認爲,“東盟方式”確實存在,這種地區合作方式主要是在東盟的曆史演進過程中形成的,而且與歐洲一體化以及北美建立自由貿易區的方式完全不同。

“東盟方式”是一個東盟領導人自己喜歡的表述內部相互作用的過程,並將東盟與其他的特別是西方的多邊安排區分開來的一個術語。但官方並沒有對這個術語給出定義。這是一個被松散應用的概念,這個概念的意義仍然是模糊的和有爭議的。

官方文件無明確表述卻在現實政治中又確實存在,這給“東盟方式”增添了許多神秘的色彩,也給研究者准確理解和把握基于“東盟方式”而推動地區合作的行爲增加了難度。這裏的關鍵問題是,在東盟從早期非正式的、松散的安排(《曼谷宣言》)向近期逐漸制度化(《東盟憲章》)發展的過程中,東盟形成了哪些獨特的地區合作規範,這些規範有哪些優點,又存在哪些局限性?

盡管學術界關于“東盟方式”仍然存在著諸多爭議,但學者們在“東盟方式”具有以下三個最爲基本的特征上似乎是一致的,這三個特征主要包括:第一,靈活性原則。所有成員國都力圖避免僵硬的談判過程。第二,成員國之間的協商一致。協商一致是進一步討論問題的基礎,沒有表決,也沒有否決。第三,政府間合作。東南亞國家聯盟的所有決定都是在國家以及區域層次上的政治決定。

1.靈活性原則

“東盟方式”首要特征便是國家之間合作方式的靈活性,更准確的表達應該是東盟決策者們反複強調的東盟的“非正式性”以及“松散性”。東盟試圖通過這種靈活性,既能顧及東盟成員國之間的多樣性和差異性,避免成員國相互之間因直接沖突而影響地區的和平與穩定;又能適應外部地緣政治經濟的變化,從而達到地區問題地區內解決的目標。

靈活性原則首先體現在東盟的曆史演變中。東盟在1967年成立時是一種“非正式的、松散性的”安排,其目的主要有兩個:一是表明東盟國家擺脫對外部國家依賴的決心,另一個則是希望解決相互之間由于曆史遺留下來的領土爭端以及民族爭端。“非正式的、松散的”安排有利于處理成員國相互之間的微妙關系、避免引起相互之間的沖突,因爲正式的、具有法律效應的協議需要相互之間直接進行談判,也需要各國根據協議的約束力進行落實。20世紀70年代,由于越南入侵柬埔寨導致該地區地緣政治的變化,爲了確保東盟各國的安全,東盟適時地簽訂具有法律效應的《東南亞友好合作條約》在第二款中引入了已經被國際社會廣泛認可的、具有法律約束力的一系列原則,諸如相互尊重獨立、主權、平等和領土完整、保護各國不受外部幹涉、顛覆和強迫、互不幹涉內政、放棄使用武力威脅等。進入20世紀90年代,爲了應對冷戰的結束以及經濟全球化,東盟又倡導建設“東盟自由貿易區”,並同時進行成員國的擴展。爲了達到這兩個目標,東盟又采取了靈活性原則,對于自由貿易區的建設,東盟依據各成員國的具體情況,允許給予不同國家以不同的進程,雖然沒有實現關稅同盟,但各成員國都按時完成了關稅減讓。對于成員國的擴展,雖然成員國之間存在著分歧,並且在柬埔寨何時成爲正式成員國的問題上爭論激烈,但最終還是完成了成員國的擴展。面對1997年亞洲金融危機給東盟造成的負面影響,東盟再次運用其靈活性原則,于2003年提出建設“東盟共同體”,並因此呼籲簽訂《東盟憲章》,力圖爲東盟提供法律地位。由此可見,“東盟方式”所倡導的靈活性,既包含其早期的“非正式性”和“松散性”,也包括後來“正式性”的制度安排設計。靈活性足以容納多樣的利益而不會引起該組織的瓦解……那種似乎在強化東盟的刻板的行爲規則,只能使成員國勉強地承擔義務。使成員國感到受束縛的確定的規則越少,他們就越願意與其他成員國磋商,越願意對所關心的問題采取共同的立場。在它們的集體行爲中強制性因素的減少這一事實,意味著聯合決定達到了沒有自由選擇的境地,從而成爲一種協商一致和合作的精神。

然而,正是由于這種靈活性,使得“東盟方式”難以理解,從而增加了我們對東盟以及東南亞地區國家合作進程把握的難度。一方面,我們看到東盟在過去50年的曆史進程中,不但成員國得以擴展,合作功能從政治安全到經濟合作在不斷加強,成爲國際政治經濟舞台中無法被忽視的一個地區組織。另一方面,我們也觀察到東盟的有效性在1997年亞洲金融危機中受到普遍的質疑,而且東盟成員國對東盟凝聚力也表現出某種程度的擔憂,尤其擔心東盟會成爲沒有效率的“清談館”。

2.協商一致原則

與靈活性原則密切關聯的是協商一致原則,協商一致被認爲是東盟決策過程中最爲核心的原則,同時也是被東盟決策者們不斷強調的與基于正式的機制或制度而建立的歐盟不同的原則。因此,對于協商一致的理解的最好參照系應該是正式的、具有法律約束力的國際(地區)機制。

首先,國際機制/制度在國際合作中具有強制功能,即通過使參與者的行爲合法化而限制參與者的行爲,它可以通過強制性的協定阻止行爲體的相互背叛或者免費搭車行爲。與此相對應,東盟方式所倡導的協商一致原則則反對具有法律效應的強制性。具體來說,東盟反對像聯合國大會以及歐盟等訴諸投票的方式,即協商一致並不意味著完全一致,更不意味著一致同意。對此,李光耀的解釋是:

只要那些還未准備參加的成員國不會受到不參加的損害,(這些國家)也不被排除以後參加,就不需要行使否決的權力……當四個成員國贊同,一個不反對時,這仍然能夠被視爲一種一致,而且這四個成員國應該進行一種新的地區性方案。

其次,國際機制在國際合作中具有監督功能,幫助解決成員國之間的利益分配之爭。它通過設定適當的議事日程來了解成員國各自的利益偏好,從而使成員國能夠顧及對方的利益。與此不同,東盟的協商一致並不是一種爭端解決機制,而是一種避免爭端的機制。盡管東盟在1976年簽訂的《東南亞友好合作條約》已經提出和平解決爭端的條款並在第十四款、第十五款中提出建議,設立一個由部長級代表組成的高級理事會,作爲解決東盟內部爭端的最高機構,但東盟成員國都努力避免將具有爭議性的議題帶到東盟多邊議事日程之中。

這方面最爲典型的是,盡管東盟國家之間存在著領土爭端,但他們都避免將彼此間的領土爭端列入東盟的議事日程上,而甯願選擇第三方裁決。其中最爲典型的案例是馬來西亞1994年與新加坡就佩德拉布蘭島的爭端、1996年與印度尼西亞就錫帕丹島的爭端。在這兩次爭端中盡管東盟的爭端解決機制早已建立,但馬來西亞都選擇了中立的國際法院而不是提交給東盟的高級理事會。

最後,國際機制在國際合作中具有預期和補償功能,即國際機制可以通過資源共享消除國際合作中因不確定性的存在而導致成員國對合作信心不足的問題。與此不同,東盟的協商一致注重的不是事前約束,而是事後約束,這促使東盟長期以來公共産品短缺。換句話說,由于東盟國家彼此之間長期被種族的、文化的、宗教的以及民族主義的敵意所困擾,再加上東盟擴展後所導致的東盟六國與後來四國經濟以及意識形態的差異,所以,它們希望以“一個大家都感到舒適的速度”進行合作,“其意思是以最不情願或最缺少信心的成員允許的速度前進”。

協商一致對事前約束的漠視,使得東盟的地區合作成爲一種“危機催生型”合作。1967年東盟成立之後的九年內,東盟沒有秘書處,一直到1976年東盟五國感受到來自communism國家的挑戰以及內部communism的威脅時,才意識到成立東盟秘書處的重要性。1997年亞洲金融危機發生時,當泰國中央銀行宣布取消泰铢和美元挂鈎時,沒有通知任何東盟成員國,結果導致金融危機蔓延到馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓。危機之後,各國才意識到相互合作的重要性,並在2000年5月簽訂《清邁倡議》,並在之後的2003年倡導建設“東盟共同體”。

3.政府間合作

東盟方式的第三個特征是主張東盟合作是政府之間的合作,東南亞國家聯盟的所有決定都是在國家以及區域層次上的政治決定,這表明,東盟方式在處理國家之間的相互關系時具有明顯的精英主義和國家主義傾向。

“精英主義”是東盟方式在處理地區內國家之間關系時表現出的一個明顯傾向。在東盟成立之初,各國領導人通過彼此之間的私人關系獲得信任,相信領導人非正式的溝通能夠避免國家之間的沖突,相信松散的組織可以包容成員國之間的差異性和多樣性。因此,他們反對建立類似歐共體那樣的基于正式制度、具有法律約束力的超國家機構。這與東盟國家在20世紀70—80年代普遍盛行的威權體制是密切相關的。在新加坡,人民行動黨因領導新加坡創造了經濟奇迹而長期執政,政府嚴格控制著經濟和社會;印度尼西亞自其獨立以後一直處在強人政治統治之下,先是蘇加諾長達20年(1945—1965年)的統治,後是蘇哈托長達30年(1966—1998年)的執政;馬來西亞雖然是多黨制,且各黨在社會中有深厚的基礎,但由馬來人的政黨(“巫統”)主導的政治聯盟國民陣線長期執政;泰國雖是君主立憲制政體,但在20世紀70—80年代一直處于軍人政權之下。即使是後來加入東盟的文萊也是一個絕對的君主制國家。在這種背景下,各國領導人對自己手中的權力充滿了自信,只要領導人之間能夠取得彼此之間的信任,就意味著國家之間的合作有了基礎。

“國家主義”是東盟方式在處理國家關系時表現出來的另一個傾向,這突出地體現在他們對“不幹涉原則”的強調上。殖民地的曆史以及冷戰的現實,使得東盟從一開始就有兩個目標:一是禁止東南亞國家幹預其鄰國的國內事務,二是禁止域外大國對東南亞國家事務進行幹預。所以,“尊重所有國家主權和領土完整以及不幹涉他國事務”自然成爲東盟方式在處理國家之間的關系時奉行的一個原則。這一原則在最先出現在1967年的《東盟宣言》中,後在1976年東盟簽訂的《東南亞友好合作條約》以條約的形式得以重申。同時,這一原則後來也成爲域外國家獲得東盟觀察員國或對話夥伴資格的一個必要條件。然而,隨著東盟各國國內政治的變革以及東盟地區一體化進程的深入,東盟方式的“精英主義”特征和“國家主義”特征面臨著嚴峻的考驗。東盟方式的“精英主義”傾向受到成員國國內政治和社會變革的挑戰。進入21世紀之後,東盟各國國內政治和社會出現了顯著的變化,其中最大的變化就是民主化進程的加快。印度尼西亞在亞洲金融危機之後結束了強人統治,開始向多黨民主制發展;泰國開始實行民主制,雖然不斷受到軍人政權的威脅;新加坡國內也出現了民主呼聲,雖然呼聲比較微弱。尤其值得注意的是,越南雖然仍然實行一黨制,但在黨內出現了廣泛的磋商機制;柬埔寨在柬埔寨沖突解決之後推行了定期選舉的多黨制,雖然君主的政治權力微乎其微,但卻擁有廣泛的社會基礎;老撾雖然是一黨制,但卻在不斷地開放其經濟;緬甸長期處在軍人統治之下,國內政治動蕩,但在最近選舉之後,民主化進程取得了很大進展。東盟成員國國內這種政治變化,對20世紀70—80年代威權政治盛行時代形成的東盟方式所奉行的“精英主義”構成了嚴重的挑戰,各國領導人在與成員國進行協商時,不得不考慮各國國內政治和社會的複雜性。

東盟方式的“國家主義”傾向面臨的最大挑戰是其所強調的“不幹涉原則”。東盟成立時強調不幹涉原則,其目的是阻止外部國家、特別是域外大國對該地區國家事務的幹涉,以實現“地區問題地區解決”的目標。比如1978年越南在蘇聯支持下入侵柬埔寨,雖然那時越南和柬埔寨還都不是東盟成員國,但東盟認爲這違背了他們所信奉的“不幹涉原則”,東盟采取了一致的立場,最後與國際社會一起迫使越南從柬埔寨撤軍。同時,東盟在處理地區國家之間關系時,力圖通過強調不幹涉原則,避免地區內國家之間的直接沖突。比如,東盟沒有就1992年5月泰國軍事鎮壓親民主示威者作出任何回應,而在1997年7月也不顧及國際社會對緬甸政府合法性的關注而同意接納緬甸爲成員國。但隨著地區一體化的深入發展,如何避免國家主義所帶來的“以鄰爲壑”政策,成爲東盟方式面臨的最大難題。例如,當1997年亞洲金融危機發生後,東盟仍以堅持不幹涉原則而不采取任何行動時,不僅受到國際社會的廣泛批評,而且受到內部成員國的質疑。

4結 論

冷戰結束以來,東盟一直努力通過加強自身建設發揮“雙重”作用:在區域內發揮東盟的領導作用,以“東盟方式”避免地區內成員國之間的矛盾和沖突,加強地區內國家之間的合作;對區域外發揮東盟的主導作用,以“東盟爲中心”處理與域外國家和地區的關系,應對世界地緣政治和經濟的變革。如果從東盟所發表的難以計數的宣言以及簽訂的協議來看,東盟似乎創造了所謂的“東盟奇迹”,但從經驗現實來看,無論是在政治安全領域,還是在貿易與投資領域,都遠未如東盟決策者所願。正是由于“東盟方式”這種地區合作路徑以及以“東盟爲中心”的地緣發展戰略的特征和局限性,使得東盟在構建東南亞地區新秩序的過程中,既不能完全滿足成員國的利益,從而將東南亞地區各國真正凝聚在一起,也無法使得東南亞各國從根本上擺脫對外部大國的依賴。東南亞國家真正走出邊緣地帶發展的困境,還有很長的路要走。(注釋略)

世界風雲變幻,政治學與國際關系論壇爲您權威解讀。在線問答,解答您的疑惑,歡迎點擊閱讀原文鏈接,關注政治學與國際關系論壇悟空問答。

數字經濟智庫

政治學與國際關系論壇

爲了更好的服務數字中國建設,服務“一帶一路”建設,加強數字經濟建設過程中的理論交流、實踐交流。來自中國數字經濟以及“一帶一路”建設領域的專家學者們成立了數字經濟智庫,爲數字中國的建設添磚加瓦。商務部原副部長魏建國擔任名譽院長,知名青年學者黃日涵、儲殷等領銜。政治學與國際關系論壇是數字經濟智庫旗下的專門平台。