勞拉申

十九世紀的東南亞迎來現代藝術的曙光,在荷屬東印度群島和西屬菲律賓群島,分別出現了兩位藝術先行者,帶來兩次藝術風潮。兩個群島在印度洋與太平洋之間,沒有腹地、四面環海,分屬荷蘭和西班牙,兩次藝術風潮也相差近半個世紀。

荷屬東印度的拉登·薩利赫(Raden Saleh),爲十九世紀中期的東南亞帶來古典主義與浪漫主義風格。十九世紀末的空白則由西屬菲律賓的胡安·盧納(Juan Luna)填充,他用世紀末的拉斐爾前派、唯美主義、印象派和新藝術風格,勾勒出東南亞的燦爛畫卷。拉登·薩利赫的時代,是大革命後向資本主義邁進的階段,而胡安·盧納則身處帝國主義的夾縫間。

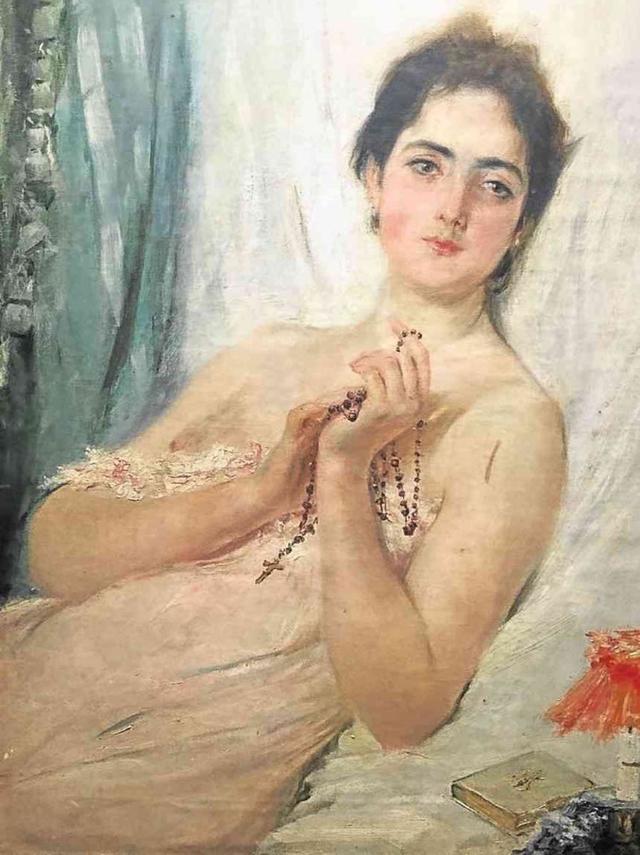

《布拉幹的女人》,胡安·盧納,1895年,菲律賓國家博物館 藏

帝國主義下的殖民地藝術

19世紀70年代至20世紀初,是歐洲的美好年代(Belle Époque)和英國的維多利亞晚期,一派和平,文化藝術高速發展。大洋彼岸的美國正處于鍍金時代(Gilded Age),剛剛結束南北戰爭,資本主義快速發展,向世界第一強國躍進。

《羅馬侍女》,胡安·盧納,1882年,私人收藏

19世紀末的東南亞,各殖民國家加強控制。英國將海峽殖民地從英國東印度公司手中接管,由英國女王直轄;荷蘭將荷屬東印度從1800年破産的荷蘭東印度公司手中收回,交由荷蘭王室直轄。西班牙1869年通過憲法進一步統一,但西班牙帝國的新世界殖民地卻日漸松動,而美利堅合衆國成爲新興帝國,觊觎著西班牙在美洲和亞洲的殖民地。

《西班牙駐菲律賓總督拉蒙·布蘭科肖像》,胡安·盧納,1894-1896年,菲律賓洛佩茲博物館 藏

胡安·盧納在菲律賓備受尊重,被視爲菲律賓現代藝術的創立者和民族英雄。與印尼的拉登·薩利赫相比,胡安·盧納的民族英雄稱呼來得更名正言順。拉登·薩利赫從未公開或正式表態支持爪哇民族主義,甚至一度是荷蘭權威的效忠者。但世紀末的胡安·盧納卻是個真正的民族主義者,不僅是畫家,也是政客。他是菲律賓共和國早期開拓人之一,長期參與政治獨立活動。

胡安·盧納的《羅馬鬥獸場的地下室》是菲律賓國家博物館的鎮館之寶

胡安·盧納的藝術生涯短暫,享年42歲。與拉登·薩利赫這類荷蘭殖民“體制內”畫家穩妥笃定的一生不同,胡安·盧納年輕氣盛、跌宕漂泊、大起大落,他的個人經曆也反映在作品中,在帝國主義盛世下,畫家試圖借助帝國正午的耀眼光芒,翩翩起舞。

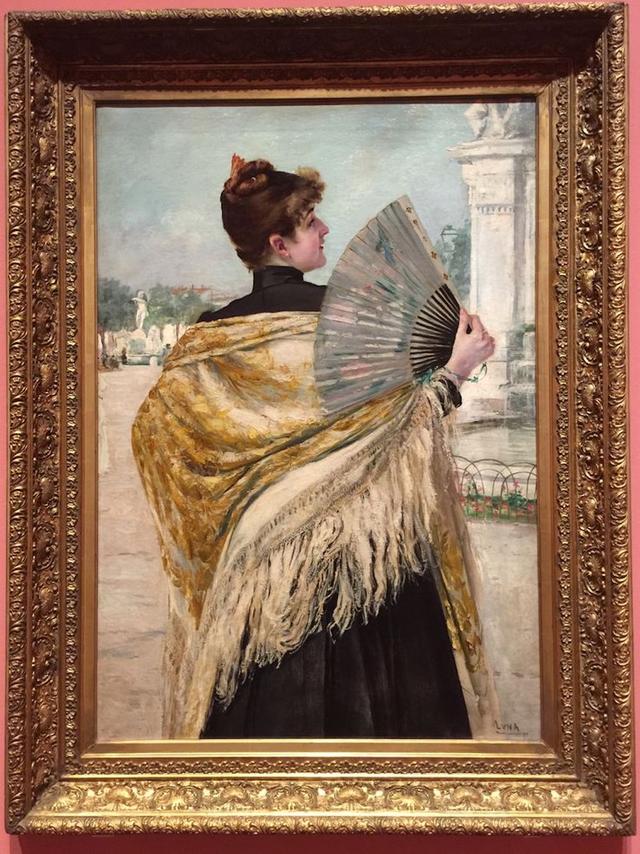

《披著披巾的女人》,胡安·盧納,1889年,菲律賓阿亞拉博物館 藏

胡安·盧納與拉登·薩利赫從未相見,甚至不知曉彼此的存在,卻不約而同地跨越時空,走過相同的道路:向歐洲宗主國學習繪畫,憑借過人才華得到宗主國主流藝術界的肯定,隨後返回故土重新成爲本土藝術家。他們都不約而同地創作了大量歐洲風格繪畫,以及東南亞本土題材作品。

19世紀中後期,西班牙因國勢衰弱對菲律賓的控制減弱,大量外資滲入菲律賓,菲律賓成爲西方列國的原料産地和投資地。經濟的活躍使菲律賓中産階層增多,接觸西方進步思想,並開始關注菲人自身的權利問題。

胡安·盧納兩個不同版本的《西班牙與菲律賓》,在新加坡國家畫廊展出

曆史劇場

1857年,胡安·盧納生于菲律賓呂宋島一個經濟寬裕的中産階級家庭,他與哥哥就讀航海學校,弟弟在西班牙讀藥學。成爲海員對一個中産家庭來說,是穩定的謀生之道,但胡安·盧納從小熱愛藝術。與權貴出身、可以無憂無慮追求藝術的荷蘭“體制內”畫家拉登·薩利赫不同,胡安·盧納的藝術道路需要更多努力。

《小提琴藝人》,胡安·盧納,1876年,菲律賓洛佩茲博物館 藏

在哥哥馬紐埃的陪同下,20歲的胡安·盧納于1877年抵達西班牙馬德裏,哥哥學習音樂,他學習古典油畫。胡安·盧納早期的作品主題古典,取材歐洲古代曆史。他從布威-利頓的曆史小說《龐貝城的末日》汲取靈感,在巴塞羅那創作了繪畫《快樂美女與盲人奴隸》(La belleza feliz y la esclava ciega),又根據古埃及托勒密王朝曆史,創作了《克婁巴特拉之死》。

《克婁巴特拉之死》,胡安·盧納,1881年,西班牙普拉多國家博物館 藏

克婁巴特拉俗稱“埃及豔後”,胡安·盧納在處理這個題材時展現了自己的創意,《克婁巴特拉之死》有前拉斐爾畫派的風格,詩意靜美,有一種民謠的均衡韻律,仿佛但丁·羅塞蒂再現。這幅畫作1881年在西班牙國家展覽會上獲得第二名。

對于來自西屬東印度殖民地的畫家來說,想被人認可就要不斷積累績效,參加國家級藝術展和博覽會並獲得獎項,才有可能脫穎而出。胡安·盧納在歐洲期間不停地參加畫展比賽,他的《羅馬鬥獸場的地下室》于1881年在西班牙國家美術展上獲得一等獎,成爲藝術家最著名的作品,將他送上菲律賓國民英雄畫家的位置,如今這幅畫作擺在菲律賓國家博物館最顯眼的展廳。

《羅馬鬥獸場的地下室》(Spoliarium),胡安·盧納,1884年,菲律賓國家博物館 藏

與胡安·盧納一同獲獎的還有菲律賓畫家伊達爾戈(Félix Resurrección Hidalgo)的《聖女貞德暴露在公衆面前》。兩位藝術家在西班牙權威藝術展中獲得最高榮譽,對菲律賓來說意義非凡,標志著菲律賓藝術家與西班牙藝術家平起平坐,可以在同一場域平等競爭、一決高下。

《聖女貞德暴露在公衆面前》,伊達爾戈,1884年,新加坡國家畫廊 藏

這次獲獎不僅是藝術層面,也是政治層面的勝利。在畫家獲獎後的菲律賓慶祝晚宴上,後來成爲菲律賓國父的何塞·黎刹發表演說道:“在盧納的作品中,我們看到陰影、沖突、消逝的光芒,有神秘,有恐怖,仿佛熱帶地區黑暗暴風雨的回聲、雷電的霹雳聲,充滿火山爆發般的破壞性。”

《何塞·黎刹》,胡安·盧納,1891年,Luis Antonio and Cecile Gutierrez藏

何塞·黎刹是菲律賓民族獨立先驅,在1884年的歐洲,何塞·黎刹像胡安·盧納一樣,是初來乍到的知識分子。想要在歐洲立足,就需要報團取暖,這群本可以在西班牙過上悠閑中産階級生活的年輕人,在學習西方思想後,越來越意識到弱小民族的不平等性,組建了政治團體“宣傳運動”(Propaganda Movement),希望把菲律賓納爲西班牙的一省,後來又轉變爲要求恢複西班牙國會中菲人代表的席位,保障菲人參政、結社、言論、集會自由等基本人權。

胡安·盧納(右一)與菲律賓同盟會同志在西班牙

作爲詩人、文學家的何塞·黎刹與胡安·盧納多次合作,何塞·黎刹的著名書籍就是胡安·盧納創作的插圖。

胡安·盧納爲何塞·黎刹的小說《不許犯我》(Noli me Tangere)創作的插畫

兩年後,胡安·盧納在巴黎完成了又一曆史題材大型油畫《血之同盟》,取材于1565年由登陸菲律賓的西班牙征服者萊加斯皮,與當地酋長西卡杜納締結的盟約。作爲兩人友情與信賴的見證,他們將彼此的血混入葡萄酒中對飲。該事件成爲西班牙對菲律賓殖民地支配的出發點,畫作充滿沉重的緊張感,有祭典般的氣氛,令人感受到渴望從殖民地支配下解放的心情。這幅作品日後成爲菲律賓獨立的象征性作品,擺在馬尼拉總統宮的顯眼位置。

《血之同盟》,胡安·盧納,1886年,馬拉坎南宮,菲律賓

胡安·盧納開始不斷在曆史題材繪畫的道路上反複嘗試,《勒潘托戰役》描繪了西班牙戰勝土耳其人的曆史,象征天主教對伊斯蘭統治者的勝利,這幅作品與西班牙著名畫家弗朗西斯科·普拉迪利亞(Francisco Padilla Ortiz)的作品《格拉納達的投降》一起被呈現給西班牙攝政女王,在馬德裏參議院大廈展出。這次展出也將胡安·盧納在西班牙藝術界的地位拔高到新高度,被何塞·黎刹贊爲“民族主義大師”。

《勒潘托戰役》,胡安·盧納,1887年,馬德裏參議院大廈 藏

《格拉納達的投降》,弗朗西斯科·普拉迪利亞,1882年,馬德裏參議院大廈 藏

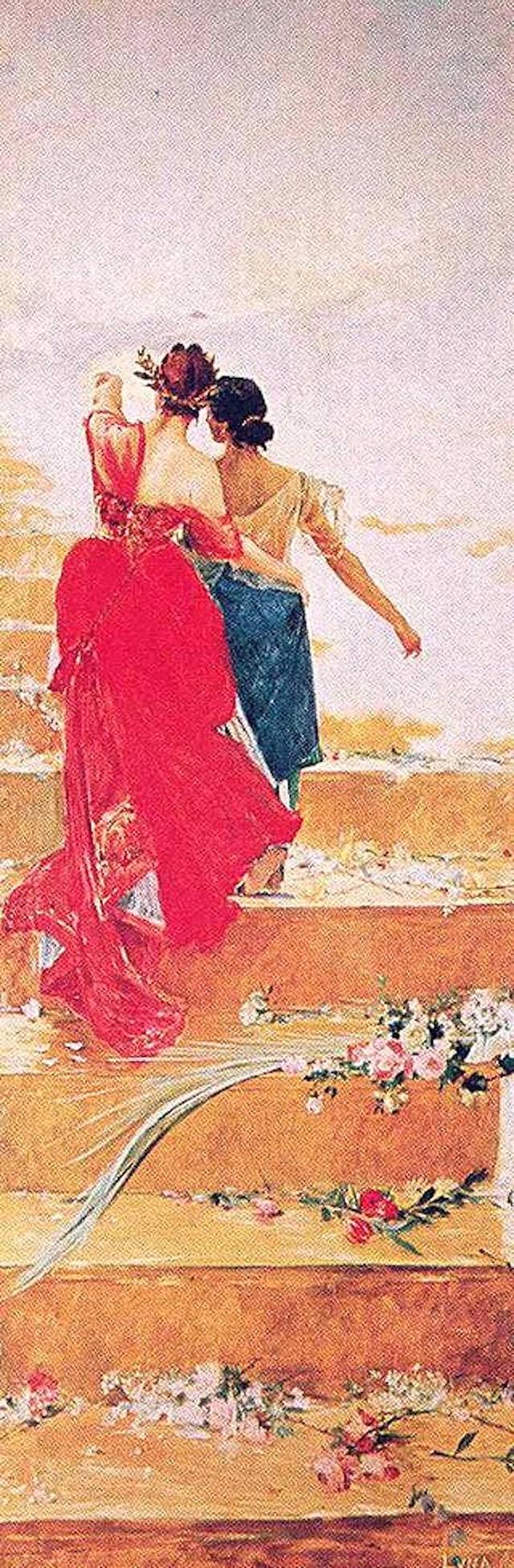

1888年,胡安·盧納創作了他一生中最有代表性也最具爭議性的作品《西班牙與菲律賓》,代表西班牙的紅衣女神從背後抱持住代表菲律賓的藍衣女神,手指向陽光燦爛的遠方。兩位女神都頭戴橄榄葉桂冠,穿著如希臘自由女神般美麗,在布滿花朵的台階上向光明的遠方前進。不過,這幅作品還有另外一個名字:《西班牙引領菲律賓,邁向通往進步的大道上》。

《西班牙與菲律賓》,胡安·盧納,1884年,新加坡國立畫廊 藏

作品手法是唯美主義的,色彩光明溫暖,柔美動人,但還是引起許多爭議,批評胡安·盧納過于美化殖民主義,將西班牙與菲律賓的關系描述的過于和諧。西班牙占主導,菲律賓是被動跟隨者的設置也屬于“政治正確”,對殖民主義的醜惡視而不見。

《西班牙與菲律賓》,胡安·盧納,1888-1893年,洛佩茲博物館,菲律賓

畫家就這一主題繪制了幾幅不同的版本,受到藝術界歡迎,被多次收藏。19世紀末的西班牙帝國已邁入落日余晖,西屬美洲大部分都已脫離西班牙帝國統治,尚存的西屬殖民地只有古巴、波多黎各、關島和菲律賓,這幅作品引起西班牙人的帝國懷舊感。

然而,菲律賓評論家Lopez Jaena認爲:“這幅畫還少了一個細節,一個西班牙修道士用手帕蒙住印度女性的眼睛,這樣她就看不到西班牙人指給她的那條康莊大道了。”他諷刺了當時西班牙人對菲律賓獨立的高度警惕與提防,畫面上的美麗和諧不能遮掩現實,19世紀80年代,西菲兩地劍拔弩張,沖突一觸即發。

《自畫像》,胡安·盧納,1886年,Paulino and Hetty Que藏

作爲菲律賓政治革命團體的一員,胡安·盧納對即將到來的菲律賓革命已早有准備。1891年,胡安·盧納在巴黎出版系列作品《無名英雄》。寂寂無名的人群埋首前進,悲苦而看不到方向,卻繼續向前,用非暴力方式默默抗議,畫家刻畫勞動人民的日常,表達對底層百姓的悲憫之情。作品傳達的非暴力抗議,正是何塞·黎刹的政治立場,1892年菲律賓同盟會在馬尼拉創立。

《無名英雄》,胡安·盧納,1890-1891年,西班牙維克托·巴拉格爾大學博物館 藏

印象派在東南亞

盡管菲律賓的民族主義火焰已經點燃,但帝國的正午依然陽光刺眼。19世紀末,各西方資本主義國家走上壟斷資本主義和帝國擴張階段,各帝國在全球範圍內競爭。將菲律賓獨立的障礙僅歸結于西班牙帝國的終結,未免過于天真。

《在陽台上》,胡安·盧納,1884年,私人收藏,馬德裏

螳螂捕蟬,黃雀在後,西班牙帝國的衰落似乎給了菲律賓一絲曙光,事實上根本沒有一絲喘息的機會,因爲太平洋彼岸的另一個帝國即將到來。處于夾縫的菲律賓,在帝國刺眼的光芒下,只能在午後片刻小憩。

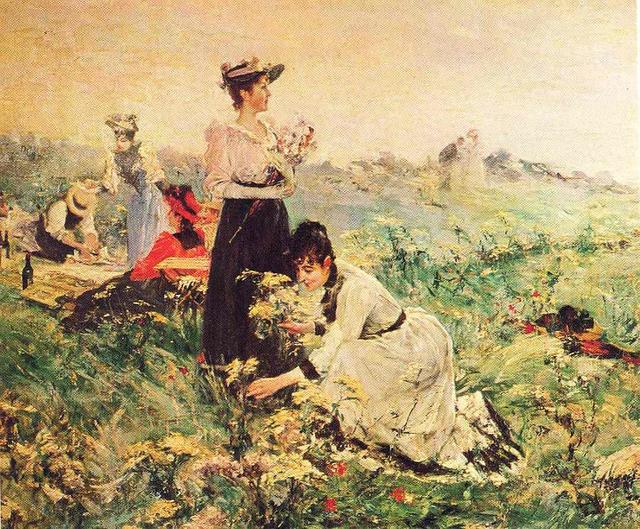

《諾曼底野餐》,胡安·盧納,1890年,菲律賓大學博物館

在帝國烈焰下尋找陰處乘涼的閑適,反映在胡安·盧納19世紀八十年代的作品中。胡安·盧納是個大起大落的敏感藝術家,他政治觀點激進,卻又對帝國主義豔陽下的“美好年代”和“鍍金時代”分外著迷,他的作品呈現出19世紀下旬的慵懶、隨意、浮華,也將當時歐洲流行的印象派手法,帶入東南亞藝術中。

《賽馬場的女士》,胡安·盧納,1889年,菲律賓阿亞拉博物館 藏

《陽台上的西班牙女人》,胡安·盧納,1884年,法國,私人收藏

《諾曼底野餐》與莫奈的《撐洋傘的女人》異曲同工,《街邊花店》仿佛出自雷諾阿之手。《巴黎生活》中在咖啡館獨坐,孤單而彷徨的女子,甚至令人想起美國的愛德華·霍普。

《街邊花店》,胡安·盧納,1885年,洛佩茲博物館藏 菲律賓

《巴黎生活》,胡安·盧納,1892年,菲律賓國家博物館 藏

藝術家還嘗試了唯美主義與前拉斐爾畫派。《宮女》仿佛約翰·埃弗裏特·米萊斯爵士的《奧菲利亞》,平躺的姿勢、夢幻的的氛圍、玫瑰花遍地的浪漫,都在向前輩致敬。

《宮女》,胡安·盧納,1886年,Luis Ma. Araneta 藏

到了作品《田園牧歌》,盧納已經有了新藝術風格的味道,像極了慕夏的海報。頭戴花環的少女仿若慕夏《四季》中的春之少女,唯美曼妙,《裸女》中的室內設計有異域風情,帶有裝飾主義風格。

《田園牧歌》(Idilio)胡安·盧納,時間不詳

《裸女》,胡安·盧納,1885年,西班牙維克托·巴拉格爾大學博物館 藏

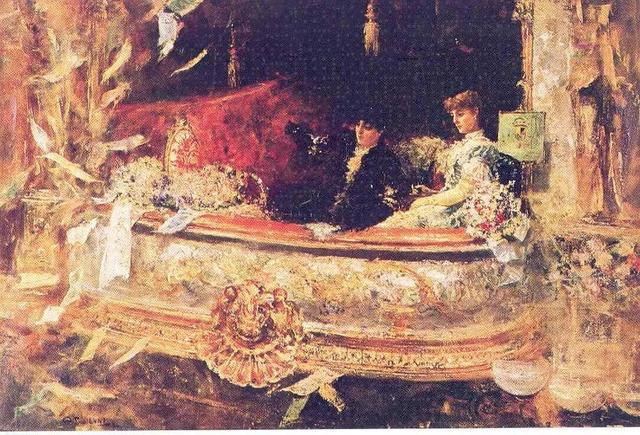

觀者甚至還能品到美國“鍍金時代”藝術家薩金特的風格。與薩金特相似,盧納爲許多貴族女性繪制肖像,她們穿著華麗,服飾細節精致動人,對世紀末的時尚多有記錄。

《Monte Olivar侯爵夫人肖像》,胡安·盧納,1881年

胡安·盧納此時的創作已遊刃有余,充滿彈性,在各種風格間自由轉換。《船只繼續航行》(”¿A Do…Va la Nave?”)是頗爲驚豔的印象派藝術品,題目取自西班牙浪漫派詩人的詩歌:船只漂遊而來,你往何處去?畫中的人物自由慵懶、姿勢百態、無憂無慮,對一望無垠的茫茫大海沒有一絲畏懼,詩歌般理想主義。

《船只繼續航行》,胡安·盧納,1885年,巴黎

對女人充滿藝術想象力的畫家,現實中卻過于偏執。1892年,頭腦激動的藝術家懷疑妻子出軌,將妻子和丈母娘槍殺,被關押于巴黎監獄中。雖然巴黎地方法院最終將其釋放,但盧納的歐洲時代至此結束,迎接他的將是腥風暴雨中的故土。

《妻子Paz Pardo de Tavera肖像》,胡安·盧納

革命的鄉土

返回菲律賓後的胡安·盧納,開始本土主義藝術探索,沿用印象派手法創作菲律賓題材作品,他的革命情懷也日漸激進,開啓了跌宕人生。

1895年的作品《悶悶不樂》描述一對彼此鬧別扭的菲律賓戀人,男女身著菲律賓傳統服飾,在一座典型的菲律賓大別墅的陽台上互相賭氣,不僅表達了畫家個人家庭生活的悲情,也傳達了革命的暴風雨到來之前,菲律賓一觸即發的憤怒。

《悶悶不樂》,胡安·盧納,1895年,Rosalinda Orosa藏

1896年菲律賓革命正式爆發,卡蒂普南秘密革命社團發動叛亂,何西·黎刹被西班牙殖民當局處決。胡安·盧納因參與卡蒂普南革命被逮捕,被關押于監獄。

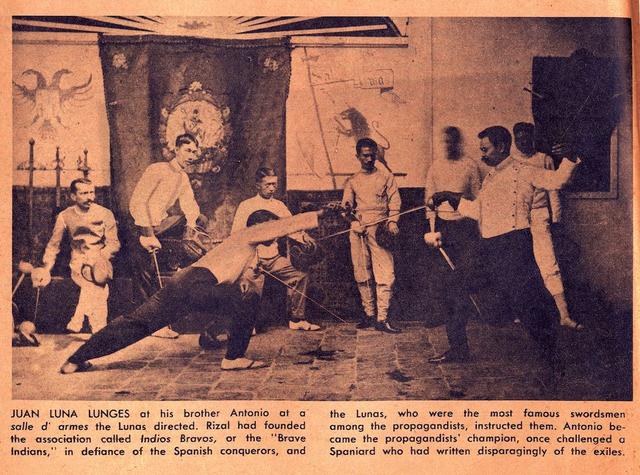

胡安·盧納在菲律賓開設的擊劍學校

第二年,胡安·盧納被釋放,他的哥哥被繼續關押于政治犯監獄。爲了避風,胡安·盧納去了馬德裏,離開之際,他爲家人和故鄉創作了許多本土題材畫作。他大概預料到,他將自此告別故土,再也不回來。

《Filomena Baltazar de Luna肖像》,胡安·盧納,1897年,菲律賓洛佩茲博物館 藏

肖像畫中身著菲律賓傳統服飾的女性,盡管沒有歐洲肖像畫中的奢華靓麗,卻沉靜、古典、樸素,飽含東方的平靜之美與堅韌的力量。

《Nena與Tinita》,胡安·盧納,1897年,Paulino and Hetty Que藏

畫家還將注意力轉移到勞動女性身上,在菲律賓這片尚未被工業化征服、處于樸素亞洲稻米農業的社會中,頭戴鬥笠的女性在稻田間勞動、收割,她們淳樸、靜美、動人,在平凡生活中盡顯無盡智慧。

《收割稻米》,胡安·盧納,1894-1896年,菲律賓國家博物館 藏

《豐收的風景》,胡安·盧納,1894-1896年,菲律賓阿亞拉博物館 藏

1898年6月,菲律賓宣布脫離西班牙獨立,成立第一共和國。流亡國外的胡安·盧納爲襁褓中的共和國匆忙奔走在紐約、倫敦、巴黎和香港之間,他被革命政府任命爲菲律賓駐外使節,前往美國調停,希望爭取美國對菲律賓第一共和國的支持。

《菲律賓混血女人》,胡安·盧納,1887年,西班牙維克托·巴拉格爾大學博物館 藏

可悲的是,西班牙和美國均對菲律賓第一共和國不予承認,即使兩個帝國之間的美西戰爭很快就將打響。企圖利用帝國矛盾縫隙取得獨立的菲律賓,此時才領會了帝國主義的本質,帝國之間無論存在多少沖突,他們在殖民地問題上的態度永遠一致:阻止菲律賓獨立。

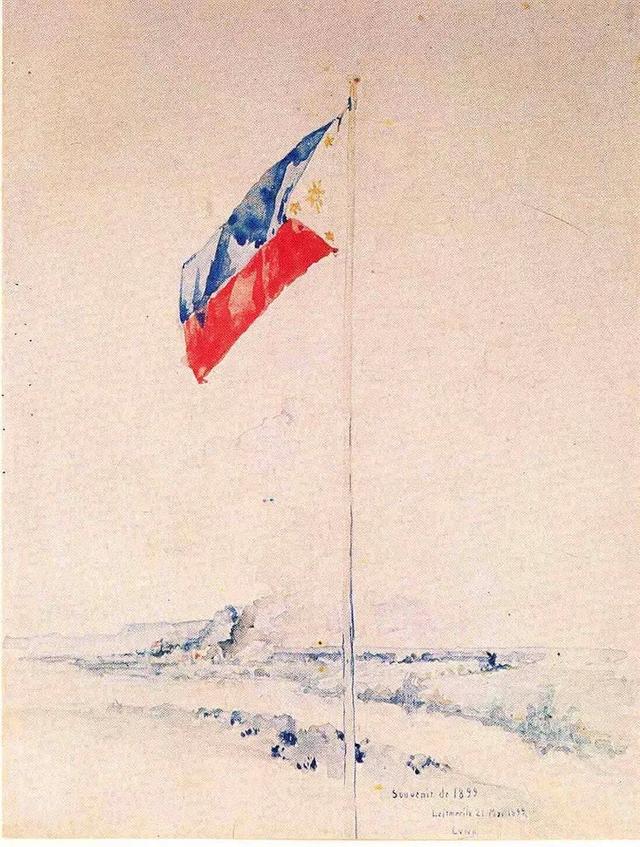

《菲律賓國旗》,胡安·盧納,1894年,菲律賓國家圖書館 藏

美西戰爭爆發後,胡安·盧納終止了訪美計劃,轉去加拿大會見革命黨人,還前往奧地利與支持革命的學者會談,最終換來的只有失望,弱小民族在強權面前無能爲力。

旅途中,畫家得知妹妹病死,哥哥在監獄中被殺害,西班牙也被美國打敗。這個全新的美利堅帝國僅僅花了2000萬美元,就購買了菲律賓主權,存活僅一年的菲律賓第一共和國頃刻間土崩瓦解。

胡安·盧納不願生活在美帝國主義統治下的菲律賓,他沒能跨越舊世紀,邁入新世紀。在舊世紀的最後一年,也就是美國即將占領菲律賓的1899年,他的生命在香港戛然而止,也將東南亞現代藝術永久地封存于十九世紀。

責任編輯:李梅

校對:劉威