劉夢露(英國愛丁堡大學亞洲研究系)

【按】“答辯”是一個圍繞曆史類新書展開對話的系列,每期邀請青年學人爲中英文學界新出的曆史研究著作撰寫評論,並由原作者進行回應,旨在推動曆史研究成果的交流與傳播。

本期邀請本期邀請新加坡國立大學曆史系博士、暨南大學國際關系學院/華僑華人研究院在站博士後張倍瑜與四位年輕學人一同討論其新著《中國劇團在東南亞:離散地的巡回表演,1900-1970年代》(Chinese Theatre Troupes in Southeast Asia: Touring Diaspora, 1900s-1970s)。本文爲評論文章。

《中國劇團在東南亞》是一部關于中國劇團跨國流動的文化史。張倍瑜老師注意到了此前較少被提及的中國劇團自二十世紀初期至七十年代在泰國、香港、新加坡等其他地理上被稱爲南洋地域的巡回表演。本書試圖糾正一個常見觀點,即離散地的華語戲劇是中國戲劇的衍生物(derivative),這種以中國爲中心的立場無疑會忽略故鄉和離散地之間互動的動態性,偶然性和處境性。但是不同于周蕾、史書美等學者提出的華語語系研究(Sinophone Studies),即批判離散地的中國中心主義和回歸中國起源,張倍瑜更傾向孔飛力教授(Philip A.Kuhn)在其著作China Among Others中提到的“走廊”比喻,認爲存在一個連接故鄉和離散地兩端的文化通道。混雜性,在地化與中國起源不一定是對立的,而是共生並不斷塑造著離散地的華人身份。移民走廊也成爲貫穿全書的線索。作者選取了三種在二十世紀前期中國-東南亞“走廊”上活躍著的劇團進行研究,包括由汕頭行至曼谷華僑區的潮州劇團(1900s-1930s),在新加坡的上海中華歌舞團(1928-1929),和在英屬馬來亞籌措戰爭援助的救亡劇團(1938-1939)。在文本的選用上超越了對單一戲劇類型的分析,涉及了潮州方言劇,上海兒童歌舞劇, 戰時武漢的救亡表演,戲改後的社會主義潮州劇及其變種戲曲電影,香港左翼劇團上演的社會主義舞蹈。下文會打斷原書的敘述順序,按照作者對這三種旅行劇團的研究,嘗試總結全書內容,並就一些細節提出個人的思考和問題。

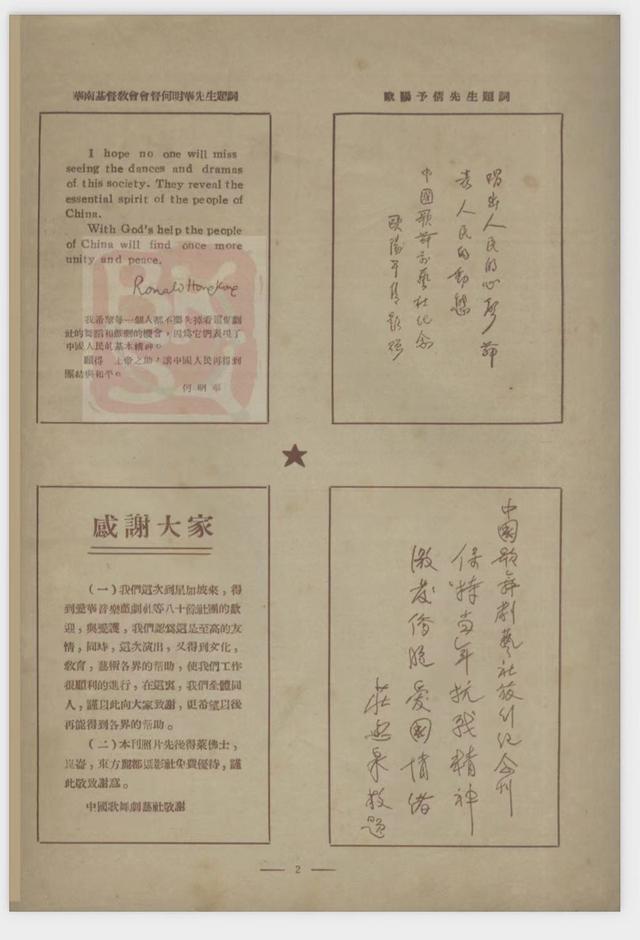

圖片來源:全國報刊索引

關于潮劇的研究出現在本書的第二、五章中。作者首先試圖還原潮劇在東南亞的流通路線,認爲是以曼谷爲轉運中心,以水路或鐵路的方式到達其他東南亞港口城市或暹羅(泰國)的城鎮和鄉村,符合早期中國潮汕地區下南洋的移民路線。在流動中,文化中間人(cultural brokers)扮演著重要的角色,他們一方面在東南亞尋找著潮州話的方言社區,一方面也嘗試通過建立一種“上海聯結”,將上海最流行的連台本戲或舞台布景帶去南洋。但作者強調這種模式並不是一種單向的等級傳播,而是一個互動過程。正如五四知識分子在上海推行新劇遇到的困境那樣,南洋的觀衆也並不總是積極的回應,而是衍生出自己的表演模式反向影響故鄉,例如三十年代在曼谷率先廢除的潮戲童伶制度成了新中國戲改工作的重要參考。融合了南洋色彩的潮劇在1949年以後成爲新中國戲改工作密切關注的對象(第五章)。改良後的潮劇期待著下一次的跨國行旅,這一次的目的地是香港和東南亞的華人社區。可以說,愛國主義教育的外衣,對劇人緊密的政治教育,以及與目的地的左翼報刊或親中人士(作爲新時期的文化中間人)建立聯系,成爲此時中國面對殖民地政府監控和意識形態抵抗的新策略。這種冷戰格局下的積極對抗很難不讓人想起Lisa Rofel曾經提到過的:用開放還是封閉的二元隱喻去描述中國在曆史文化或國際關系上的位置其實是一種偏見。

正是這種緊張的冷戰國際環境使得中國劇團的跨國演出受到阻力,但這反而刺激了帶有軟性政治色彩且更易傳播的電影戲曲片和舞蹈的産生。這些文化商品旨在喚起離散地僑民的身份認同和對故鄉的浪漫想象。本書的第六、七章則展示了這些文化産品在如何經由香港在東南亞離散地流通、接受以及産生發展出混合模式的。大陸戲改後的潮劇成爲香港潮劇藝人既誘惑又危險的參考,因爲它一方面代表了高超的藝術水准,一方面又帶有意識形態危機。由三個左翼電影公司組成的聯盟(長城-鳳凰-新聯)開始和大陸劇團合作拍攝面向東南亞華僑的潮劇戲曲片。作爲華僑傳統、西方資本主義和社會主義美學的混合物,不同的政權由于其不同的地方政治和社會環境也做出了不同的反應。例如港英政府所指定的審查制度使得“左”和“右”的界限在香港的電影公司中既存在又模糊。在作者的論證下,我們看到諸如邵氏兄弟等以右翼自居的電影公司其實也是左翼戲曲片的合作者和代理商。讓人感到驚異的是,不僅“左”和“右”的界限不再明顯,這些文化産品甚至扮演起了調適離散地民族主義和國家建設議程的角色(第七章)。由香港左翼電影人組成的電影明星劇團多次受到新馬政府的邀請,他們所編排的強調中國民間文化和種族和諧的舞蹈對于當地的華人社區騷亂問題都起到了一定的安撫作用。對于當地華僑來說,社會主義文化藝術對于後殖民時代的新馬華僑來說,與其說是一種對故鄉的想象,不如說是對社會主義模式——一種不同于殖民統治的發展模式的想象,都需要被理解爲中國傳統,跨國商業和後殖民時代離散的左翼情緒交織産生的文化産品。在這部分的論證中,如果能再加入一些關于潮劇如何經曆大陸的戲改、如何與香港戲曲片融合的分析一定會更加精彩。

黎錦晖

第三章分析了中國流行音樂之父黎錦晖和他創辦的中華歌舞團的跨國行旅。張倍瑜關注到了黎錦晖分叉的生活軌迹。他跨越了兩個看似相反的二元場域:五四時代的精英國家建設和大衆導向的商業流行文化。盡管作者在第六章中已經引用過文化企業家(cultural entrepreneur)的概念分析過邵氏兄弟和光藝制片公司,我認爲這個概念一樣適用于回顧黎錦晖的文化事業,尤其是在解釋他跨越地域和職業界限的流動意識。黎錦晖的職業起點是五四白話運動和新音樂運動的參與者。他在北京積極參與國語教學和兒童音樂工作,創作了大量通俗易懂又簡潔明快兒童歌曲,如《葡萄仙子》《神仙妹妹》。這些活動爲他樹立了“文化名人”的公衆形象,積累了象征資本,然後在異地發展爲新的事業。因爲此後他就收到了上海中華書局的聘任,成爲書局下屬的兒童雜志《小朋友》的編輯和上海國語專修學校的校長。隨著教學計劃的發展,他發現國語專修學校無法滿足日益增長的歌舞專業培訓的需求,于是開辦了自己的專門學校—中華歌舞學校(後更名美美女校、中華歌舞劇團)。受學校財政資金和國內局勢的影響,黎錦晖帶領他的劇團踏上了南洋巡演的道路。在表演兒童劇的同時,他們也會將自己的旅行見聞或與南洋華人接觸的經曆寫成文章,再送回上海發表在《小朋友》上。可以看出,黎錦晖職業生涯同時涉及教育、音樂、戲劇、文學、出版等多領域,地域涵蓋北京、上海和東南亞,非常符合雷勤風教授(Christopher Rea)所構建的多元取徑(pluralistic approaches)的文化生産模式。但值得注意的是,這種文化資本的投入並不總是十分奏效的。作者提到,作爲黎錦晖個人品牌的民族主義國語運動使得他在南洋巡演的過程中十分被動。用普通話設計的兒童音樂劇並不能被所有離散地的華人社區所理解,他自身對宣傳國語的信念使得他經常接受非盈利性演出的邀請,最終將劇團拖入經濟的困境。除此之外,我們還應該看到“五四精英與大衆”、“嚴肅與流行”在黎錦晖自身抑或是他的文化産品上不斷在跨界,在南洋的巡演既是商業的也是民族主義的。作者認爲黎錦晖的職業後期在新加坡創作和銷售情歌是一種在知識界的降級和日益邊緣化的表現,但是縱觀他整個職業生涯,我們或者也可以理解爲這種二元對立的界限其實一直不存在。

對于救亡劇團的研究出現在本書的第四章。作者通過三種主流劇團形式——國民黨支持的武漢合唱團,共産黨的新中國劇團,由新加坡和馬來亞華人組成的僑民劇團,分析了海內外華人如何共同協作響應救亡運動的號召。他們都受到了愛國華僑組織的救濟會NCRGA的援助,與此同時,殖民政府的監視也一直跟隨救亡劇團的腳步。殖民者囿于朦胧的國際局勢和對共産主義滲透的恐懼對于這些劇團的態度來回擺動,但是這也使得他們各自發展了各種本土化策略。例如非常具有煽動意味的街頭劇《放下你的鞭子》,爲規避審查改用了一個更柔軟的名字《逃難到星洲》在新加坡的大世界遊樂園和宗教廟宇天後宮上演。盡管不能像當地僑團那樣靈活地處理方言和習俗的問題,他們還是利用情感共同體在移民中獲得有力的回應。值得注意的是,戰時愛國主義對于離散華人來說並不是被動的接受,而是進入到了一個流通和相互交流的階段。對于一些離散知識分子來說,拯救祖國的神聖責任使得他們覺得自己與國內的知識分子沒有什麽區別。巡演所募集的資金也被送回國內,極大地緩解了中國戰時的苦難。在劇團方面,還出現了一些與歸國服務爲導向的群體,例如東江流動歌劇團,再次佐證了祖國與僑民之間是一種雙向互動,而非等級傳播。在閱讀本章時,我對作者提到的新中國劇團産生了一些疑問。正如此前學者研究黨在上海左翼電影運動中的晦澀地位,那麽新中國劇團是一個完全由黨領導的劇團還是一個左翼戲劇組織?如果說在1930年代成立左翼影評小組,或是派遣黨員夏衍、阿英等人進入明星、聯華等電影公司是黨滲入上海電影界的一種策略,那麽金山在南洋的工作是不是也可以同樣這麽理解?除了作者提到武漢合唱團和新中國劇團,筆者留意到還有一些政治色彩似乎較淡的國內救亡劇團在戰時和戰後都踏上過這片土地,例如歐陽予倩參與的中華劇團和中華歌舞劇藝社,他們又是以怎樣的形式參與到這場跨國公演中來呢?

總體而言,本書建構與清晰的理論框架之上,探討了戲劇史、離散研究和文化研究中的重要議題。對于通過戲劇在東南亞華人社區傳播革命、民族主義、愛國主義話語這一備受忽視的主題,本書提供了豐富的史料細節,完善了對文化網絡之跨界性的認識。在分析幾種劇團形式時,作者關注文本的同時也十分強調文本背後的生産和運作背景,強調故鄉-離散地雙方互動的關系以及和地方政治博弈下僑民的能動性(diasporic agency)。除此之外,我們還看到文化中間人在本書中多次出現。作爲中國和東南亞現代文化走廊上的重要組成部分,它可以是具有影響力的文化名人或者海外華商,也可以是大型的跨國企業或慈善組織,體現了二十世紀文化場域與商業緊密結合的新變化,並促發讀者反思現代文化生産的多元模式。

責任編輯:彭珊珊

校對:張亮亮