童年時代:看的武俠小說不多

《七劍》海報

不過在我的童年時代,我看的武俠小說卻沒有比別的孩子多,甚至可能更少。因爲父親從小就要我念《古文觀止》、唐詩宋詞;雖然沒有明令禁止,但卻是不喜歡家裏的孩子讀“無益”的“雜書”,尤其是他認爲“荒唐”的武俠小說。“繡像小說”如《薛仁貴征東》《薛丁山征西》《萬花樓》之類是看過的,這些小說,雖然寫的是武藝高強的英雄,但只是一般的通俗小說,不是武俠小說。

屬于武俠小說的,似乎只偷看過兩部,《七劍十三俠》和《荒江女俠》,內容如何,現在都記不得了。還有就是兼有武俠小說性質的公案小說,如《施公案》《彭公案》《七俠五義》等。對《七俠五義》的印象比較深刻,尤其是錦毛鼠白玉堂這個人物。這個人物雖然缺點很多(或許正是這個緣故,他的形象就特別生動),卻不失爲悲劇英雄(他的收場,是陷入銅網陣,被亂箭射成刺猬一般)。還有,《水浒傳》是當然看過的,《水浒傳》雖然是“官逼民反”的農民起義小說,把它作爲武俠小說是不適當的,但其中一個個的英雄豪俠故事,如“林沖雪夜殲仇”“武松打虎”“李逵與衆好漢劫法場”“魯智深三拳打死鎮關西”等,都具有武俠小說的色彩。

平江不肖生(向恺然)的《江湖奇俠傳》是踏入中學之後才看的,這部小說,我覺得開頭兩本寫得較好,寫的大體是正常武功,戲劇性也較濃;後來就越寫越糟,神怪氣味也越來越重了(我並不排斥神怪,但寫神怪也是需要技巧的,不能胡鬧),寫到笑道人與哭道人鬥法之時,已迹近胡鬧,我幾乎看不下去了。不過,我對書中寫的“張汶祥刺馬”那段故事,倒是甚爲欣賞。這段故事,武功的描寫極少,但對于官場的黑暗和人性醜惡卻有相當深刻的描寫。

少年時代:唐人傳奇影響最深

有一點比較特別的是,在我的少年時代,對我影響最深的武俠小說卻是唐人傳奇。我認爲那是中國最早的武俠小說,它作爲“傳記文學”的一支,起源于唐代中葉安史之亂以後,藩鎮割據的時期。至于《史記·刺客列傳》裏的荊轲、聶政,《遊俠列傳》裏的朱家、郭解雖然都是“武俠”一流人物,但這些列傳屬于“傳記”體裁,並非小說寫法,所以還不能稱爲“武俠小說”。我是從初中二年級就開始讀唐人傳奇的,這些傳奇送給同班同學他們都不要看,我卻讀得津津有味。

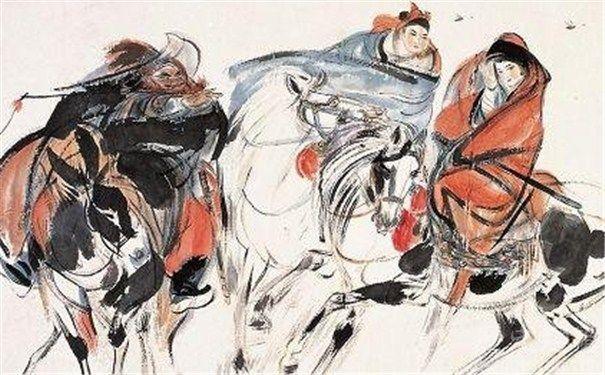

唐代的武俠小說都是短篇,如《虬髯客傳》《紅線傳》都不到三千字,在這麽短的篇幅中,寫故事、寫景物、寫性格,每一方面都寫得很精彩,這確是極不容易的事。《虬髯客傳》的故事大家耳熟能詳,不必贅述。這裏只舉其中寫李靖、紅拂在旅舍初會虬髯客一段爲例,讓我們看看作者的藝術手法:

行次靈石旅舍,既設床,爐中烹肉且熟。張氏(紅拂)以發長委地,立梳床前。公(李靖)方刷馬,忽有一人,中形,赤髯而虬,乘蹇驢而來,投革囊于爐前,取枕欹臥,看張梳頭。公怒甚,未決,猶刷馬。張氏熟視其面,一手握發,一手映身搖示公,令勿怒。急急梳頭畢,斂袂前問其姓。臥客答曰:“姓張。”對曰:“妾亦姓張,合是妹。”遽拜之。問第幾,曰:“第三。”因問妹第幾,曰:“最長。”遂喜曰:“今日幸逢一妹。”張氏遙呼:“李郎且來見三兄!”公驟拜之,遂環坐。曰:“煮者何肉?”曰:“羊肉,計已熟矣。”客曰:“饑。”公出市胡餅,客抽腰間匕首,切肉共食。食竟,余肉亂切送驢前食之。

短短一段,寫紅拂慧眼識英雄,不拘小節;虬髯客豪邁絕倫;而李靖則多少有點世俗之見,直到紅拂搖手示意之後,方知來者乃是英雄,三人性格,都是恰如其分。對白精練,讀之如聞其聲,如見其人。

《紅線傳》的主角紅線是潞州節度使薛嵩的婢女,另一個節度使田承嗣想吞並潞州,薛嵩懼,紅線便自告奮勇替他去探虛實。一個更次,往返七百余裏,將田承嗣床頭的金盒取回爲信,令得田承嗣趕忙修好。一場戰禍,遂得避免。書中寫紅線往探魏城(田承嗣駐地)之後:

嵩乃返身閉戶,背燭危坐。常時飲酒數合,是夕舉觞十余不醉。忽聞曉角吟風,一葉墜露,驚而試問,即紅線回矣!

寥寥數十字,寫了薛嵩的焦急之情,又寫了紅線的“輕功”妙技,傳神之極。

唐人傳奇對我的影響很深,我寫的《大唐遊俠傳》《龍鳳寶钗緣》……這一組以唐代爲背景的武俠小說,就是取材于唐人傳奇,把空空兒、精精兒、聶隱娘、虬髯客、紅線這些虛構的傳奇人物和真實的曆史結合,讓他們“重出江湖”的。

中學時代,我看的武俠小說也不算多,對近代的武俠小說更是看得少之又少。心理學家說,童年、少年時代欠缺的東西,往往在長大後要求取“補償”,我在讀大學那四年期間,大量的閱讀近代武俠小說,或許就是基于這種欲望。另外一個因素,是受到一位老師的影響。

這位老師是史學大師陳寅恪的關門弟子金應熙,當年嶺南大學最年輕的講師,“四人幫”倒台後任中山大學的曆史系主任,現在則是廣東曆史學會的會長。

陳寅恪是不鄙薄俗文學的,他有《論〈再生緣〉》一書,將這部清代才女陳端生著的彈詞小說,拿來與希臘、梵文諸史詩比較 ,對它的傳奇性和藝術性都推崇備至。金應熙雖然沒有這方面的著述,卻也是標准的武俠小說迷。在嶺大教書的時候,還珠樓主和白羽的新書一出,他必定買來看,而且借給有同好的他的學生看。我不但向他借書,還經常和他談論武俠小說,談到廢寢忘餐。

不過,或許是受金師的影響吧,我讀的近代武俠小說,也是有點偏好的,白羽、還珠的作品我是必讀,其他作家的就只是選讀了。白羽是寫實派,對人情世故,寫得尤其透徹;還珠樓主是浪漫派,其想象力之豐富,時至今日,恐怕還是無人能與之比肩。他們走的路子不同,我對他們的作品則是同樣喜愛。

志願在于學術研究

盡管我在大學喜歡看武俠小說,但我的志願還是在于學術研究的,做夢也想不到我這一生竟然會跟武俠小說結下不解之緣!

武俠故事每多“奇緣”,偶然性的因素,往往影響人的一生,我的“故事”雖然說不上“奇”,但確實是因偶然的因緣才寫上武俠小說的。一位與我相識多年的詩人朋友,曾這樣感慨地說:“假如當年沒有吳陳比武之事,假如不是當年某報主編忽發奇想,拉他‘助陣’的話,這位現代書生如何會輕功了得,‘登萍渡水’、闖入‘武林’?但‘下山’(《七劍下天山》)之後,如此良久地浪蕩江湖,連他本人也是始料不及的吧?”

“當年”是一九五四年(舒文誤記爲一九五二年)。“某報主編”是香港《新晚報》當時的總編輯羅孚。“吳陳比武事件”發生于香港,比武的地點則在澳門。這是兩派掌門人之爭,太極派的掌門人吳公儀和白鶴派的掌門人陳克夫先是在報紙上筆戰,筆戰難分勝負,于是索性簽下了“各安天命”的生死狀,相約到澳門比武。擂台設在澳門,這是出于香港禁止打擂台而澳門不禁之故。五十年代初期的港澳社會還是比較“靜態”的,有這樣刺激性的新聞發生,引起的轟動自是可想而知。以那天的《新晚報》的新聞爲例,大標題是:“兩拳師四點鍾交鋒;香港客五千人觀戰。”小標題是:“高慶坊快活樓茶店酒館生意好;熱鬧景象如看會景年來甚少見。”“高慶坊”和“快活樓”是澳門的賭場之名,由于有擂台比武,間接令得澳門的賭場也大發橫財,觀戰的已有五千人,談論的就更多了。

第一篇武俠小說

這一天是一九五四年一月十七日,過了三天,我的第一篇武俠小說《龍虎鬥京華》就在《新晚報》開始連載了。羅孚後來回憶這一事件說:“這一場比武雖然在澳門進行,卻轟動了香港,盡管只不過打了幾分鍾,就以太極拳掌門人一拳打得白鶴派掌門人鼻子流血而告終,街談巷議卻延續了許多日子。這一打,也就打出了從五十年代開風氣,直到八十年代依然流風余韻不絕的海外新派武俠小說的天下。《新晚報》在比武的第二天,就預告要刊登武俠小說以滿足‘好鬥’的讀者;第三天,《龍虎鬥京華》就開始連載了。梁羽生真行,平時口沫橫飛而談武俠小說,這時就應報紙負責人靈機一動的要求起而行了,只醞釀一天就奮筆紙上行走。”

說“真行”,這是給我臉上貼金,其實我毫無把握,對技擊我固然一竅不通,寫小說也還是破題兒第一遭呢。所以初時我一直在推,被羅孚“說服”之後,也還要求多考慮幾天,但第二天預告就見了報,我也就只好“只醞釀一天”,就如北方俗話說的“趕鴨子上架”了。

由于第一天見報的小說還沒有想好具體的情節,有的只是模糊的故事架構,于是我先來段“楔子”,說些“閑話”,以一首詞作“開篇”,調寄《踏莎行》:

弱水萍飄,蓮台葉聚,卅年心事憑誰訴?劍光刀影燭搖紅,禅心未許沾泥絮。 绛草凝珠,昙花隔霧,江湖兒女緣多誤。前塵回首不勝情,龍爭虎鬥京華暮。

“臨時任務”欲罷不能寫《龍虎鬥京華》時,我本以爲這是“趁熱鬧”的“臨時任務”,最多寫一年半載,就不會再寫了,沒想到欲罷不能,這一寫就是三十年。“卅年心事憑誰訴”倒似是“封刀”時的作者自詠了。

好,那就訴一訴三十年來的甘苦吧。

武俠小說一向被排斥于“正統文藝”之外,“難登大雅之堂”。八十年代之前的大陸,更是將武俠小說列爲“禁區”。我寫武俠小說之後,甚至有朋友帶著惋惜的口吻和我說:“唉,你怎麽寫起武俠小說來呢?”在這裏且撇開“好”“壞”的問題不談,因爲文學意義上的好壞,是另一回事。且談一談“難”“易”的問題吧。其實,寫武俠小說需要多方面的知識,如果認真去寫,恐怕要比寫“正統”的“文藝小說”更難。寫以現代人爲主角的文藝小說,不一定需要懂得中國的曆史,寫武俠小說就不行。

記得我一開首寫武俠小說,就碰上一個難題,鬧出“笑話”。武俠小說雖然應該以“俠”爲主,“武”也是不可少的。我只學過三個月的太極拳,對古代兵器的知識更等于零。“武”這方面的知識,實在不夠應付。《龍虎鬥京華》有一處地方寫到判官筆,我根本沒見過判官筆,怎麽寫?只好參考前輩名家的寫法,“稍作誇張”,哪知一刊出來,就給行家指出:“照你這樣說的來使判官筆,非但根本刺不著對方的穴道,反而會弄傷自己”!

涉獵古代兵器知識

碰了這個釘子,我開始涉獵一點古代兵器的知識了。不涉獵還好,一涉獵,更有幾乎難以下筆之感。

古代兵器,名目繁多,豈止“十八般武藝”。只拿武俠小說中俠士最常用的劍爲例吧,劍有單劍、雙劍(俗稱鴛鴦劍)、長劍、短劍之分,使用方法因其形式不同而有分別。而且在各個不同的曆史時期,所鑄的劍也有其不同的特點。遠自春秋戰國時期,中國的鑄劍藝術已是盛開的奇葩了。

《七劍》中的寺一郎,同時使用三把劍作爲武器

倘若要得到更多一些有關劍的知識的話,那還要博覽曆代的“論劍”之書 ,那些書除了論劍質之外,還旁及劍上的銘文、裝飾、花紋等。例如戰國名劍刃上的“糙體天然花紋”,就是極有藝術價值的,即《越絕書》所謂“捽如芙蓉始出,爛如列星之行,渾渾如水之溢于塘,嚴嚴如瑣石,觀其才,煥煥如冰釋”是也。

舉一可以例百,對中國古代兵器的研究,已經成爲一種專門學問了,近代學者周緯著的《中國兵器史稿》就用了整整三十年工夫,和我寫武俠小說的時間一樣長久。試想如果要按照各種古代兵器的不同特點“如實”描寫,一招一式都有根有據的話,會得到什麽效果?只怕未得專家的稱贊,就先被讀者討厭了。我這樣說並非不必講求專門知識,只是要用在適當的地方。小說的創作和學術著作畢竟不同,無須那麽“言必有據”。否則,就變成教科書了。當然,這也只是我個人的看法。

回頭再說我對這個難題的解決方法吧,寫實既不可能,我只好“自創新招”,改爲“寫意”了。

由于我完全不懂技擊,所謂著重寫意的“自創新招”,只能從古人的詩詞中去找靈感,例如“大漠孤煙直,長河落日圓”這兩句詩,我就把它當做“劍法”中的招數,前一句形容單手劍向上方直刺的劍勢,後一句形容劍圈運轉時的劍勢。又如杜甫《觀公孫大娘弟子舞劍器行》中有這麽幾句:“如羿射九日落,矯如群帝骖龍翔,來如雷霆收震怒,罷如江海凝清光。”雖然“劍器”非劍 ,但我也從其中找到靈感,引用爲描寫“劍意”的形容詞,不辭通人之诮了。

由“寫實”轉爲“浪漫”

我和金庸的小說在海外被稱爲“新派武俠小說” ,對我而言,這個“新”是在“舊”的基礎上逐步摸索出來的。我的第一部小說《龍虎鬥京華》雖然頗受讀者歡迎,我自己卻很不滿意,那只能算是“急就章”的、不成熟的作品。五十年代,大陸文藝的主流是寫實主義,我在“左報”工作,自是不能不受影響,于是決定走白羽的路子,但寫下去就漸漸發覺實在是不適合我走。“寫實”來自生活的體驗,白羽有豐富的人生經曆,做過苦力、小販、校對、編輯 ,故其寫世態人情,特別透徹。我卻是出身于所謂讀書人家,一出校門,就入報館,寫一兩部或者還勉強可以“藏拙”(其實也藏不了),再寫下去,就難以爲繼了。既然還受到讀者的歡迎,報館非要我寫下去不可。“欲罷不能”,只好改弦易轍,由“寫實”而轉爲“浪漫”,從“白羽的路子”轉爲“還珠的路子”。不過,還珠樓主那種奇詭絕倫、天馬行空的幻想能力,也是要學也學不來的,因此我小說中如果有些“浪漫色彩”,主要倒不是來自還珠,而是來自西方的古典文學名著。

偏愛曆史和詩詞

當然,如果說我早期的武俠小說毫無特色,那也是“故作謙虛”的,《龍虎鬥京華》以義和團事件作爲背景,觸及的是“真實的曆史”,我是試圖以“新”的觀點來解釋曆史的。這部小說引起的議論很多,說明還有人注意。現在看來,這部小說是有失偏頗的,雖然我也談到了義和團的缺點,但是受到當時大陸“史論”的影響,畢竟是正面的評價較多,後來我多讀了一些義和團的史料,就感到它的不足之處了。另一方面,是有關詩詞的運用,似乎也還受到讀者的喜愛。我想不管怎樣,既然這兩者,曆史和詩詞,是我的“偏嗜”,那就讓它保留下去吧。我就是這樣,逐漸走出“自己的路子”。現在看來,這條路子似乎也是走得對的,曆史方面就有評論家認爲:“梁羽生作品特具的浪漫風格,形成與正統曆史發展相平行的草野俠義系譜,從這個草野俠義系譜回看權力糾結的正統王朝,甚至構成了對中國曆史的一種诠釋和反諷。” 詩詞方面,也有人指出:“梁羽生雖然以新派武俠小說而知名,其實在中國傳統文學,尤其是詩詞創作上的素養,卻更值得注意。”

運用西方小說技巧

我的第三部小說是一九五五年在《大公報》連載的《七劍下天山》,這部小說是受到愛爾蘭女作家伏尼契的《牛虻》影響的。牛虻是一個神父的私生子,後來成爲革命黨人,父子在獄中相會一節,非常感人。我把牛虻“一分爲二”,男主角淩未風是個反清志士,有類似他的政治身份。女主角易蘭珠是王妃的私生女,有類似他的身世。不過在中世紀的歐洲,教權是可以和王權分庭抗禮甚至高于王權的,清代的王妃則必須服從皇帝。但“戲劇性的沖突”就不如原作了。《七劍》之後的一些作品,則是在某些主角上取其精神面貌與西方小說人物的相似,而不是作故事的模擬。如《白發魔女傳》主角玉羅刹,身上有安娜·卡列尼娜不能忍受上流社會的虛僞,敢于和它公開沖突的影子;《雲海玉弓緣》男主角金世遺,身上有約翰·克裏斯多夫甯可與社會鬧翻也要維持精神自由的影子;女主角厲勝男,身上有卡門不顧個人恩怨、要求個人自由的影子。

從《七劍下天山》開始,我也嘗試運用一些西方小說的技巧,如用小說人物的眼睛替代作者的眼睛,變“全知觀點”爲“敘事觀點”。其實在《紅樓夢》中亦早已有這種寫法了,如劉姥姥入大觀園是劉姥姥眼中所見的大觀園,賈寶玉的房間被她當成小姐的香閨,林黛玉的房間反被她當成公子的書房,而不是由曹雪芹去替她介紹。不過,在舊武俠小說中還是習慣于由作者去定忠奸、辨真僞的;故事的進行用時空交錯手法;心理學的運用,如《七劍下天山》中傅青主爲桂仲明解夢,《雲海玉弓緣》中金世遺最後才發現自己愛的是厲勝男,都是根據弗洛伊德的潛意識理論。在西方小說技巧的運用上,我是不及後來者的,但在當時來說,似還有點“新意”。

曆史方面,我采用“半真半假”手法,主要人物和曆史事件是必須真實的,次要人物和情節就可能是虛構的了。《萍蹤俠影錄》基本根據正史,《白發魔女傳》則采用稗官野史較多。《萍蹤俠影錄》曾被改編成京劇,一九八四年十一月在北京演出。這是大陸自一九四九年以來第一個改編自武俠小說的京劇。小說以明代“土木堡之變”作背景,我寫了一個真實的曆史人物于謙。于謙在明英宗朱祁鎮被入侵的外敵俘虜之後,明知會有不測之禍,毅然不顧,另立新君,他非但挽救了國家的危亡,而且在擊敗外敵之後,力主迎接舊帝回來。後來朱祁鎮回朝,發動政變,奪回寶座,果然就下旨把他殺掉。這是曆史上著名的“忠臣悲劇”,堪與嶽飛的“風波亭”冤獄相比。我是含著眼淚寫于謙之死的。

但寫真實的曆史人物,以真實的曆史事件作背景的小說,有時也會給作者招來莫名其妙的煩惱。我的《女帝奇英傳》寫了另一個真實的曆史人物:中國唯一的女皇帝武則天。我之寫她,是因爲她的一生,極富傳奇色彩;我寫她建立特務制度的過錯、罪惡,但也不抹殺她善于用人的政治才能。觀點和曆史背景的分析主要根據陳寅恪的兩部著作——《隋唐制度淵源略論》和《唐代政治史論稿》。《唐代政治史論稿》裏一開首就引《朱子語類》一一六“曆代類三”雲:

唐源流出于夷狄,故閨門失禮之事不以爲異。

陳氏論述此條雲:“朱子之語頗爲簡略,其意未能詳知,然即此簡略之語句亦含有種族及文化二問題,而此二問題實李唐一代史實關鍵之所在,治唐史者不可忽視者也。”陳氏從種族及文化立論,看問題是要比只知簡單地寫武則天爲“淫婦”深入得多的。

不過,雖以“女帝”作書名,故事的主線卻並非放在武則天身上。這部小說曾先後在香港、台灣地區和新加坡的報紙連載。台灣報紙連載時對它的內容曾作簡介,指出:“背景是唐代女帝武則天的瑰奇浪漫事迹,但情節卻環繞在兩對江湖兒女永難消泯的恩怨情仇之上。……梁羽生爲本書主角設下的難題,事實上也是那個時代諸多曆史恩怨的爆發。” 我認爲這個“簡介”是很恰當的。

遲來的解禁 意想不到的欣悅

大陸的報紙則是八十年代初才開始刊登的,雖然遲了二十多年,在大陸卻是“最早”。一九四九年後,武俠小說在大陸已屬“禁區”,連提也沒有人提,好像武俠小說從未存在過一般。大陸也是先在“小報”刊登,然後才是大報。“小報”是作爲《花城》和《廣州文藝》增刊的《南風》,一九八一年二月開始連載;銷數在大陸數一數二的報紙,足以稱爲大報的《羊城晚報》,則是遲至一九八四年十月才開始連載我的《七劍下天山》,但在當時也還是最早刊登武俠小說的“官方大報”。在刊載過程中,曾經受到很多人反對。同年十二月,北京邀請我參加“全國第四屆作協代表大會”,會上,在我所屬的那個小組中也有討論武俠小說,至少武俠小說的“禁區”雖然尚未明文開放,亦算得是官方默許的開放了。大陸也因而掀起一股武俠小說的高潮。有朋友對我說:“這回武俠小說總算是登上大雅之堂了。”不錯,這個“堂”雖然不是某個“大雅君子”的私人之堂,但卻是集中了全國著名作家的會堂,足夠分量稱爲“大雅之堂”。

電視劇版《七劍下天山》

武俠小說在台灣是從未受過歧視的,但對我的小說“解禁”則是一九八七年年底的事。雖然是遲來的解禁,卻令我有最爲意想不到的欣悅。一九八八年一月十八日,台北的文學、戲劇界開了一個“解禁之後的文學與戲劇”研討會。“以梁羽生作品集爲例”說明問題。研討會的重要論點之一是“解禁可望彌補文化斷層”,與會者《聯合報》副刊主編啞弦認爲:“由梁羽生作品集的問世,可見已到了‘武俠小說研究學術化’的時候,並且由專人研究撰寫武俠小說發展史。”

一九八八年一月二日,台灣《中央日報》首先連載我的《還劍奇情錄》,由台靜農先生題字。台老是台大前中文系主任,著名書法家,魯迅的門生,那時已八十多歲了。他是我心儀已久的文學前輩,在報上得見他爲我的小說題字,實有意外之喜。繼《中央日報》之後,台灣的民營大報《聯合報》刊載我的《塞外奇俠傳》;另一民營大報《中國時報》從八月開始,也在連載我的《武林天驕》。

同年七月下旬,我首次訪問台灣,參加《中央日報》副刊主辦的“武俠小說算不算文學”座談會,參加者有“中央研究院”美國研究所所長孫同勳、台大外文系教授林耀福、武俠小說專家葉洪生、小說家黃凡、散文家陳曉林等多位學者,結論是“一致贊成應歸屬于文學領域”。

以文會友 何止人生樂事

得見武俠小說的地位提高是第一個“甘”,第二個“甘”則是屬于作者的“所得”了。古人雲“以文會友”是一種樂趣,我也曾寫過其他類型的“文”,發現還是武俠小說最能結交朋友。

武俠小說的讀者是最熱情的,他們對小說的投入,甚至超過作者。我寫《萍蹤俠影錄》時,接過幾位女讀者的來信,認爲女主角雲蕾並非特別出色。“不服氣”張丹楓何以對她情有獨鍾。寫《女帝奇英傳》寫到李逸之死時,也有讀者來函認爲不該悲劇收場,“貢獻”幾個可以令他“起死回生”的辦法。

熱情的讀者不一定可以成爲持久的朋友,我當然還有因武俠小說之“緣”而成爲老朋友的人。新加坡的一位副刊編者與我相交二十多年,當真可說得是肝膽相照,一九八七年他過香港,我與他談古論今,一時之間,頗有納蘭容若贈顧梁汾詞中所說的“有酒唯澆趙州土,誰會成生此意?不信道遂成知己。青眼高歌俱未老,向樽前拭盡英雄淚”之感。

因武俠小說之緣而結識的新朋友,也往往是一見如故,那次在台北,我和許多新朋友談得都是十分投機。其中有對武俠小說的知識非常廣博的學人,談起武俠小說,只有我向他請教的份兒;也有對我的小說比我還更爲熟悉的作家,對我的小說評論之中肯,令我爲之心折。

除了益友,還有良師。華羅庚教授雖然是老一輩的學者,思想卻極“新銳”,他對武俠小說的觀感,對我甚有啓發作用。有趣的是,談起武俠小說時,他似乎童心猶在,他的腿不太靈活,有一次談得興起時,曾伸拳比畫幾招。可惜一九八五年六月,在日本作學術演講時,不幸突發心髒病逝世,有如士兵之死在前線。已故老詞人劉伯端最講究格律,對我小說中的詞,往往可以整首念出來,在謬贊之余,也直率地指出我某一首詞的某一個字不協音律。清史專家汪孝博(杅庵)則在武俠之外,對我的“聯話”寫作幫助更大。

第三個“甘”則是更加“自我”,說出來只怕給人罵我只知“獨善其身”了。除了還會寫點東西之外,別無謀生本領。“所幸”的是,武俠小說的“市場價值”的確要比“嚴肅文學”高一些,所以還可養家活口,不至于像古代文人那樣潦倒終生。

多年前我曾在一篇題爲《著書半爲稻粱謀》的短文中,借龔自珍的一首詩答友人:

少小無端愛令名,也無學術誤蒼生。白雲一笑懶如此,忽遇天風吹便行。

我寫武俠小說,純屬偶然的因緣,故曰“忽遇”也。

寫武俠小說是需要豐富的幻想力的,我認爲過了五十歲,已是不適宜于寫武俠小說的年齡了。一九八一年,我已經五十六歲,只因朋友知我有“封刀”之意,集了龔詩兩句給我:“且莫空山聽雨去,江湖俠骨恐無多。”爲酬雅意,拖遲兩年,恰好湊滿“三十”之數,雖然實際的時間是二十九年零八個月,但計年的習慣是取其約數,所以也可自稱是寫武俠小說三十年了。

無錢購買“金盆”去“洗手”,余資倒還可以在澳洲悉尼的郊區買一層樓。悉尼雨量甚少,附近亦無空山,所以只好海上看雲。看雲的情調似也不差于聽雨,人到晚年,理應退休,想白雲也不會笑我“懶如此”了。

《筆花六照》,作者:梁羽生,版本:北京大學出版社2017年8月。

本文由出版社授權刊發。編輯:宮子。