運氣面前,人人平等。

來北京5534天,搖號8年半,37歲的王鵬浩距離在北京紮根,還有一張44厘米長、14厘米寬的小小車牌。

從今年11月1日開始,每隔7天,他都得在北京交警App申請辦理進京證。每年最多能辦12次,而且限行範圍從五環擴大到了六環以內和通州區。即使只是在限行範圍停放,也會被扣減相應的進京天數。

新的限行政策按自然年計算,年底兩個月,成了王鵬浩正式戴上“緊箍咒”前的最後緩沖期。從2020年1月1日起,包括王鵬浩在內的外地牌車主每年最多只有84天能開進北京六環。

“基本沒法開車了,就12次。”經常往返于通州和亦莊之間的王鵬浩抱怨道,“只能留著有要緊事時再開了。”

事實上,王鵬浩已經有大半年沒有再打開過車牌搖號網站了,也不再費心思去留意每兩個月26日的“短信驚喜”。過去8年來,他把“北京市小客車指標調控管理信息系統”網址收藏在浏覽器左側,時不時打開,幻想搖到號以後“興高采烈地去兌”。可盼了8年,他的熱情漸漸冷卻。

“基本不抱什麽希望了。”王鵬浩開著自己那輛河北車牌的東風標致“小獅子”,行駛在北京六環外固定的通勤路上,看起來十分坦然,“現在我根本都想不起來這事兒了。”

一念之差,空守8年

山東人王鵬浩從2004年起就來了北京。他在北京一家400人規模的地産公司做銷售,一家三口在通州買了房,唯獨缺一輛北京牌照的私家車。

2010年妻子懷孕後,王鵬浩開始考慮買輛車,到豐田、本田、現代等4S店看了一圈,卻一直沒想好買什麽車。快到年底時,一位相熟的4S店銷售員打來電話,告訴他北京從第二天起就要限號了,想買車得趕緊先交定金,把號牌保留下來。

王鵬浩不相信。“我就覺得不可能,如果限牌了,那麽多新車怎麽賣得出去?”他試圖給自己找個理由緩解自責,“而且當時老婆生孩子,我剛好在老家,那天其實挺忙的。”

他至今記得,那個讓他後悔不叠的日子,是2010年12月23日。

就在這一天,北京市公布了《<北京市小客車數量調控暫行規定>實施細則》,搖號制度正式開啓。細則規定,戶籍不在北京的人想參與搖號,必須持有北京有效暫住證且連續5年(含)以上在北京市繳納社保和個人所得稅,才有資格申請指標。

這是爲了解決日益嚴重的交通擁堵問題。2010年,北京汽車保有量480.9萬輛,占全國私家車總量的8%。即便采取了一系列限制措施,到2018年底,北京汽車保有量仍然增至608萬輛,2019年的目標是控制在620萬輛。

制圖:未來汽車日報

“沒辦法,只能搖號呗!”半年後,總算交滿5年社保的王鵬浩滿懷欣喜地辦理了申報手續。但他怎麽也沒想到,這一“搖”就是整整8年。到現在,他的中簽率已經是新申請人的9倍。

沒有北京車牌意味著,只要“進城”就得辦進京證。早些年,王鵬浩經常去燕郊白廟檢查站排隊申請辦證,一排就是幾個小時。後來他想了個招,半夜11點多開著摩托車去辦,一來排隊的人少,二來過了零點就算新的一天,相當于給證件的有效時間“續命”一天。如今時代發展了,可以在網上申請進京證,但得提前一天辦好,王鵬浩覺得還是有些不方便。

北京車牌開始搖號那年,湖南姑娘周瑤剛從深圳來到這座城市,找了一份月薪一萬二的工作,在國貿南邊華威橋附近一處合租房裏落下了腳。2015年年底,納稅滿5年的她也加入了“搖號大軍”的隊伍。

燃油車搖號太難,排隊等新能源車牌成了部分車主的選擇。

跟王鵬浩相比,周瑤的心態要好很多。她剛來北京那幾年一心想買房,偶爾想起來才會去網站查一下自己有沒有中簽。直到在燕郊和房山各購入一套小戶型房産後,她才將“擁有一輛自己的車”提上了日程。

北京某小區停放的京牌阿爾法·羅密歐 來源:未來汽車日報

2017年3月,周瑤幾乎沒怎麽糾結就放棄了搖號,轉而排隊申請新能源汽車指標,並滿北京尋找燃油車車牌租賃渠道,“車子20萬左右解決,車牌主要看價格和眼緣”。當年年底,她通過一家二手物品置換平台聯系到一位出租車牌的靠譜網友,總算實現了買車的心願。

“聊了幾次,覺得對方工作穩定,好說話,也比較有誠意,不像是中介。”周瑤向未來汽車日報(ID:auto-time)回憶道,“他剛搖到車牌,我們聯系的時候他連車牌號都沒選好。”

就這樣,周瑤以每年1.3萬元的價格租得一塊“京字牌”,並一口氣簽了3年“合同”。

據知情人士介紹,現在北京車牌租賃的市場行情是一年租金兩萬元,兩年打九折每年1.8萬元,5年打七折,相當于每年1.4萬元。圈內人士向未來汽車日報透露,車主短期出租車牌的價格一般是每年8000元到1萬元,中介在其中賺了不小的差價。

到明年年底,周瑤現在租賃的車牌即將簽約期滿。一想到明年年底估計就能排到新能源車牌,這個幾乎每周都會開著奔馳GLA 200到北京三環跑一圈的姑娘頗感慶幸。

一牌抵萬金

自一個多世紀前誕生之初,象征著身份、地位甚至某種特權的車牌,便已成爲人們競相爭奪的稀缺資源。

光緒二十七年(1901年),兩輛現代化的汽車首次現身上海街頭。到民國元年(1912年),已經有140輛汽車穿梭在繁華的上海灘。爲了方便管理,上海公共租界工部局發布了首批500個私家車車牌號,開始給汽車發“身份證”。

這批車牌采用統一的黑底白字樣式,被那個年代的老上海人戲稱爲“公館牌子”。當時,每輛車每季度需要繳納15兩銀子作爲稅金,車牌號碼越小,“身價”反而越高。而在清末民初,普通民衆的月收入還不到2兩銀子。

第一塊“001號”車牌挂在一輛戴姆勒-奔馳汽車上,車主是一位外籍醫生。後來,這輛汽車輾轉到了彼時上海八大家族之一周家手中。在上世紀20年代末就擁有9輛汽車的傳奇人物杜月笙,最鍾愛的車是一輛1930年的雪佛蘭,他爲這輛愛車挑選了自己最喜歡的數字7作車牌號。

1986年,中國轎車年産量首次突破1萬輛,一輛挂著“滬A Z0001”號牌的凱迪拉克小轎車現身上海,這是第一塊真正意義上的私家車牌。

雖然一開始只需要申請就能免費領取,但在隨後數十年時間裏 ,一塊“滬A Z”打頭的牌照,成了實力和身價的象征。1992年,上海試行了一次車牌競拍,14張“滬A Z”牌照拍出了224.8萬元的高價,其中諧音“我要發”的“滬A Z0518”號牌以30.5萬元的價格,被一位蘇姓人士收入囊中。

北京最早一批車牌中“京A00001”的主人,則是當時名盛一時的北京首富李曉華。黑底白字的“京A00001”車牌,便挂在他名下的中國第一輛法拉利——1989年紅色法拉利348的車上。

李曉華和他的法拉利348 來源:網絡

不同于大部分城市,北京的汽車牌照並不是按行政區劃分號段,而是按照時間順序。1996年以前的車都是頒發京A牌照,之後依次是京C、京E、京F、京H、京J等。京B是出租車牌照,京Y是郊區戶籍牌照。

當特定號段的車牌成爲一種價值高昂的稀缺品,中國消費者既習慣于用帶有6、8、9等“吉利”數字的車牌來彰顯身份地位,也有不少人選擇生日、紀念日或與某句話諧音的數字組合車牌。這和1910年的德國商人魯道夫·赫措格用世界上第一塊車牌“IA1”向未婚妻示愛的浪漫行爲,幾乎如出一轍。

全球範圍內,史上最貴車牌交易價高達到1億元。這塊“天價”車牌出現在2008年阿聯酋首都阿布紮比的一次拍賣會上, 一位阿聯酋富豪以5220萬迪拉姆(約合人民幣1億元)拍下僅有一個數字“1”的車牌。

但對于當下北京的普通人,即使有錢,擁有一塊車牌也決不是件容易的事。這也意味著,無論貧富,每個人都有同等和公平的機會參與搖號。

來源:pexels

運氣面前,人人平等

和日益高漲的車牌租賃價格同步,搖號正變得日益艱難。

8月26日,2019年第四次搖號,新申請者中簽率僅有0.038%。曾有人粗略計算,一位1981年出生的人從2016年開始參加北京燃油小客車指標申請的話,到2061年他80歲時,仍舊未中簽的概率高達90%。

據北京市小客車調控管理辦公室公布的數據,截至2019年10月8日,申請車牌指標的人數比2016年第1期的259萬增加了至少72萬。一開始,北京每年新增車牌指標24萬個,2014年降至15萬個,2018年只增加了10萬個。北京市公安交通管理局已經在研究“以家庭爲單位搖號”和“以停車位爲條件搖號”等更精細化的搖號方案。

新能源指標數量從2015年的3萬個增加到了2017年的6萬個,但排隊人數增幅遠超翻番。截至今年2月8日,超過44.36萬人申請新能源指標。如果之後每年指標額度不變(個人新能源小客車指標額度每年5.4萬個),最新申請者拿到指標要等待至少9年。

制圖:未來汽車日報

“我小舅是北京人,一開始沒想到北京會搖號,後來想買車了開始搖號,搖了7年都沒中簽。”25歲的林磊告訴未來汽車日報(ID:auto-time)。他的小舅現在一直開著一輛秦皇島車牌的本田雅閣,但外地車在北京有很多限制,“特別不方便”。

除了車牌租賃,在這個被需求催生的地下市場上,還存在各種形形色色的車牌中介。有人通過假結婚或公司辦理過戶,還有人幫車主辦理“背戶買斷”,也就是買方支付一筆費用後,獲得10年、20年甚至更長時間的指標使用權和所有權,車輛登記在賣方名下,雙方私下簽署“買斷”協議。

中國人民大學教授張麗華曾援引一份調研數據,稱北京百分之一的號牌處于閑置狀態。她提出通過3個渠道盤活閑置車牌資源,包括政府構建個人拍賣車牌市場、允許二手車帶牌交易及打通親屬間轉讓車牌的渠道。

然而,至少在目前,遊走在法律灰色地帶的車牌租賃仍然很難解決信任問題,私下過戶則有遇到“死戶車”、報廢車和漏檢車等問題車輛的風險。

一塊小小的車牌,牽動著無數人的喜怒哀樂。有人爲了獲得一塊車牌“铤而走險”,也有被運氣垂青的幸運兒在爲手裏多余的車牌犯愁。

車流湧動的黃昏 來源:pixabay

2013年,27歲的北京男孩張雷只花了半年時間,就搖到了令許多人夢寐以求的北京車牌。朋友打電話告訴他中簽的喜訊,他甚至覺得有點難以置信,以爲對方是在逗自己玩。

“當時只是湊個熱鬧,和發小一起申請的,那會兒並沒有想買車,我們倆都沒怎麽管,讓他媳婦兒每個月定期在網上查查看中簽沒。”張雷向未來汽車日報(ID:auto-time)回憶道,“沒中的時候天天想著中,中了又覺得麻煩。”

他家裏已經有兩輛車,只好把車牌借給親戚使用。前段時間,親戚也搖號成功,又把車牌還給了他。

按照2018年之前的相關規定,車牌使用滿3年才能保留,並且保留時間只有6個月。2018年之後新政策有所放寬,車輛使用滿1年可保留原車牌,保留時間最長1年。張雷不打算把車牌租出去,“一年一萬多元也做不了啥”,只好先放著,到明年再決定是否買車。

在1600公裏外的廣東,一位30歲出頭的深圳保時捷車主,也有長達3年的“搖號史”。今年年初,他父親讓有搖號資格的司機幫他申請,結果“搖了兩次就中簽了”。

在幾乎毫無規律可言的搖號制度面前,除了運氣,人人平等。

車牌會消失嗎

北京車牌搖號政策持續數十年,人越來越多,搖號越來越難。但爲了優化社會資源配置,緩解道路擁堵,將選擇權交給搖號,似乎已經是最公平的方式。

與北京、深圳的車牌搖號政策不同,上海以市場爲主導,推行私家小客車牌照有償拍賣制度。2013年,上海私家小客車競拍人數大幅增加,拍牌的中標價開始超過8萬元。

公開資料顯示,今年9月,上海市個人非營業性客車額度0.89萬輛,參加拍賣的人數比上月減少1.32萬人,約14.95萬人,最低成交價8.96萬元。從2007年至今,上海車牌指標數量幾乎沒什麽變化,但投標人數上漲了13倍,最低成交價翻了一番。

爲了解決緩解交通擁堵這個世界性難題,日本、英國、新加坡等國也紛紛推出了相應政策。

日本並不采取車輛限購、限行的方式,而是通過增加稅收種類、擡高停車費的方式,引導車主減少私家車的使用頻率。作爲世界上汽車稅收最高的國家,由消費者負擔的汽車稅收總額一度占到日本國內稅收總額的超10%。

日本各項汽車稅收從1954年的第一次道路整備五年計劃開始實施,之後經曆了幾次調整。從2003年起,日本車主養車需要繳納汽車取得階段的汽車消費稅、取得稅,汽車保有階段的重量稅、汽車稅、輕型汽車稅以及汽車使用階段的汽油稅、地方道路稅、柴油交易稅、石油燃氣稅以及消費稅等9項稅收。

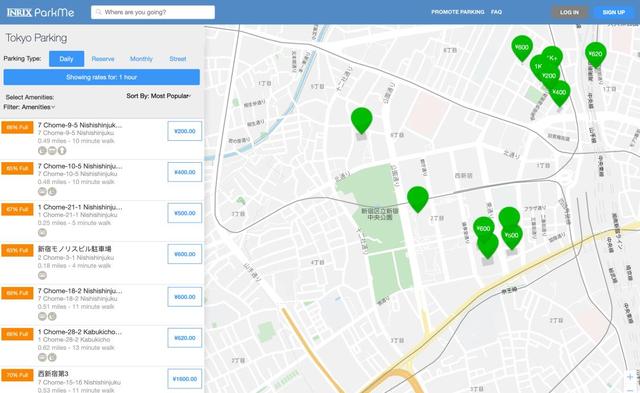

以日本東京新宿區的停車場爲例,未來汽車日報在Tokyo Parking平台搜索發現,該區域日常停車費用標價爲每小時200日元至1600日元不等,約合人民幣13元至104元,這一數字遠高于北京商業中心區域的停車費。

新加坡和英國倫敦通過收取“擁堵費”的方式,來緩解中心城區交通壓力。新加坡是世界上最早開始收取這項費用的國家,曆史可以追溯至1975年。1998年,新加坡開始安裝公路電子收費系統(ERP),根據道路實時擁堵程度對車輛收費,每條道路在不同時段的收費金額實時變化。有用戶統計發現,新加坡市區繁忙路段每次收費3-6新元,約合人民幣15-31元。

倫敦則從2003年年初開始,將市中心8.5平方公裏的區域劃爲擁堵收費區,規定工作日上午7點至下午6點進入該區域的車輛,需每天繳納5英鎊(約人民幣46元)的擁堵費。到2015年年底,倫敦市中心擁堵區的收費價格已從原來的5英鎊上漲至11.5英鎊,相當于人民幣106元。數據顯示,在2003年到2015年的12年間,倫敦市中心車流量減少了近30%,二氧化碳年排放量減少約15萬噸。

此外,尚是雛形的共享汽車出行,也爲緩解城市交通擁堵、減少碳排放量提供了另一種可能性。

據大衆集團公布的數據,德國共享汽車用戶數量自2010年以來增長了14倍,大衆共享汽車注冊用戶數量在9年間從18萬激增至246萬。也有數據顯示,目前德國私家車平均使用率僅5%左右。

然而,共享汽車的發展仍面臨不少難點。一方面是用戶接受度較低,消費者仍然希望擁有私家車的便捷性和可控性。德勤一項調查顯示,願意把自有汽車租賃出去的德國消費者僅占9%。另一方面,高昂的運營投入對于尚處在市場培育階段的共享汽車企業來說,也是巨大的壓力。

2019年下半年,在國內市場上投放共享汽車最多的分時租賃公司途歌官網和APP關停,曾創造了共享汽車單筆最大融資規模的PonyCar也在不久前業務停擺。

但不可否認,共享出行仍是高效利用城市交通資源的一種重要方式。麥肯錫此前在報告中預測,未來十多年間,共享出行將繼續保持高增速發展,2015年至2030年,年增長率將高達28%。

隨著共享出行、智能網聯技術的推進,10年或20年後,Robotaxi(自動駕駛出租車)可能成爲一種頗具潮流的出行選擇。那時,“人是北京人,車是外地牌”的無奈,或許也將成爲一段可以付諸一笑的往事。

但至少在眼下,搖了8年號的王鵬浩不打算放棄。

北京望京一處停車場 來源:未來汽車日報

他和另外幾個搖號路上的“失意者”一起分析了原因,覺得很可能是因爲名下已經有了外地車牌,才這麽多年都無法中簽。今年年底前,他准備把名下的車牌過到妻子名下,重新申請搖號。雖然經過這麽一番折騰,好不容易攢下的9倍中簽率也隨之泡湯,但他態度堅決,“沒辦法,總不能幹等著”。

“汽車對男人有特殊的意義,這一點只有汽油車可以滿足。新能源車少了駕駛和操控的樂趣,而且續航也是問題,不能開著電動車進行遠途旅行。”王鵬浩吸了口煙,長吐了一口氣,“我一定要等到燃油車牌。”

(應受訪者要求,文中王鵬浩、周瑤、林磊和張雷爲化名。)

作者 | 張一

編輯 | 吳岩