仲和

澎湃新聞獲悉,畫家、翻譯學家、豐子恺幼女豐一吟于今天13:18在上海龍華醫院因病辭世,享年92歲。

豐子恺外孫宋雪君剛剛接受澎湃新聞采訪時表示,“豐一吟是在一個月前住入龍華醫院,去年開始就有多種疾病,如心髒,血壓低。豐子恺先生的七個子女中,她是最後一個走的。豐一吟對父親豐子恺宣傳方面做得的事最多,她也一直臨摹豐子恺先生的畫,一直宣傳豐子恺的思想與人格。”

豐子恺所繪的12 歲時的豐一吟

晚年豐一吟在家中

上海社科院文學研究所豐一吟同志治喪小組下午發布訃告:“上海社會科學院文學研究所退休幹部豐一吟同志,因病醫治無效,于2021年12月11日13時18分在龍華醫院逝世,享年92歲。根據豐一吟同志生前意願和家屬意見,遺體捐獻,喪事一切從簡,不再舉行追悼會和追思會。謹此訃告。”

“隨著豐子吟的辭世,豐子恺先生的七個子女現在在天國團聚了。”宋雪君對澎湃新聞說。

豐一吟,畫家、翻譯學家,1929年5月生于浙江省石門鎮(今屬桐鄉市),崇德縣石門灣(今桐鄉市石門鎮)人。其父是著名畫家豐子恺。上海市文史研究館館員,豐子恺研究會顧問,上海翻譯家協會會員。

豐一吟是豐子恺先生的幼女。子恺先生先生共有三子四女,長子豐華瞻、次子豐元草、幼子豐新枚,長女豐陳寶、次女豐苑音、幼女豐一吟、養女豐甯欣(小名軟軟,豐子恺三姐豐滿之女,自幼在豐家長大)。豐一吟和女兒一直住在上海徐家彙附近的一幢高樓裏。當年對澎湃新聞說起《護生畫集》與子恺先生,豐一吟一直是五味雜陳。她曾表示,年輕時對于父親創作護生畫並不完全理解,但晚年卻完全沉浸在子恺先生的藝術世界裏,除了整理父親的文稿畫傳,就是臨摹父親的畫作,在她看來,這實在是其樂無窮的事情,“臨摹時還是有些遺憾,因爲現在沒什麽好顔料。”

年輕時的豐一吟(右)與豐子恺

對于父親豐子恺,豐一吟當年對澎湃新聞回憶說:“有時候,我常常拿一句話來作比方:‘不識廬山真面目,只緣身在此山中’。我一直在他身邊,反而跳不出來講他,我不知道該怎麽講他。但是,也經常會被問到這個問題,所以就嘗試著跳出來看看。他對我的影響,有幾點:一是他一專多能的,這點很讓人佩服。詩詞文章畫,還有翻譯,他精通英文、俄文、日文。這個不能說後無來者,但是像他這樣的人也是很少有的。他還有個特點,他自己做的事情,除了是別人叫他做的,從來不圖回報,沒有功利之心。他平日生活也很豁達,幾乎沒攢什麽錢,都是一手來一手去,還要養活這麽一大家子人。我們去重慶逃難時,剛好外婆過來探親,還要把外婆一起帶上逃難。外婆是小腳,逃難時還需要多照顧,後來客死重慶,葬在重慶。盜墓者覺得豐子恺是有錢的,還跑去盜墓,結果發現什麽都沒有。”

“父親有一顆善良的心。他愛世間一切有生之物,他愛人類,更愛兒童。他認爲‘世間最尊貴的是人’,而‘人間最富有靈性的是孩子’。孩子做事認真,心地純潔,對世間毫無成見,對萬物一視同仁。孩子好比一張白紙,最初在這白紙上塗色的,便是自己的父母親。我生長在一個多子女的家庭中。我們的母親是一個善良而懦弱的人。在我們的白紙上塗顔色的主要責任落到父親身上。然而,在我們的童年時期,父親畫筆上的顔料是那麽吝啬。他不想把我們塗上什麽顔色,他希望孩子們永遠保持一片純潔的白色。他曾說:‘教養孩子的方法很簡便。教養孩子,只要教他永遠做孩子,即永遠不使失卻其孩子之心。’父親不僅教我們平等待人,還教我們愛世間的一切生命,小至螞蟻。本來我踩死一只螞蟻不當一回事,有一回被父親看見了,他連忙阻止我,說:“螞蟻也有家,也有爸爸媽媽在等他。你踩死了他,他爸爸媽媽要哭了。”

書畫家唐吟方今天追憶說:“15年鄉前輩朱明堯先生把我的《語屑》寄給豐一吟先生,她不知道我的地址,又通過朱先生之手轉來一件書法及一封信。此後與一吟先生通過二三封信。談子恺先生書法的問題。學美術出生的一吟先生對形式極視爲重視,淳囑送我的墨迹若要裝池,四周一定要留出空白,不要逼邊等等話語。給我的啓發頗大,畢竟是豐家子女,生活裏有美的關照,文藝世家的素養往往在一丁點小地方能看出來。”

《開卷》主編董甯文說,豐一吟先生是《開卷》的老作者,創刊初期即開始給刊物賜稿,一直延續到前些年不時有賜稿、賜墨,讓人感懷。

澎湃新聞藝術主編顧村言回憶當年初到豐一吟家中訪問時,感覺平易而親切,當時接過豐一吟的名片,名片背面是一個趴在桌上寫字的小女孩畫像,題有”盛年不重來,一日難再晨’句”——豐一吟解釋說,那就是豐子恺畫的12歲的她,“專訪後我專門畫了兩幅豐一吟先生的肖像,一幅贈給她,一幅自留,並臨摹了豐子恺先生畫她兒時的肖像在上面,她當時非常高興,欣然在上面以豐體書法題寫了‘盛年不重來’句。”

年輕時的豐一吟(右)與豐子恺

豐一吟是豐子恺研究的專家和豐畫傳人,其實,她本人也是一個卓有成就的作家、翻譯家,她一生翻譯、著述很多。作爲名人之後,她後半生都放在了研究和傳承豐子恺藝術方面方面。豐一吟曾合編《豐子恺文集》藝術卷,1992年出版豐陳寶、豐一吟合編文學卷。1998年10月由華東師大出版社出版豐一吟的《潇灑風神-我的父親豐子恺》一書。1992年2月由京華出版社出版豐陳寶(豐子恺長女)、豐一吟合編《豐子恺漫畫全集》。1999至2001年華師大出版社出版豐陳寶、豐一吟合撰父親400幅漫畫說明文《爸爸的畫》。

據悉,多年前《我與豐一吟》由豐一吟的女兒崔東明聯絡征稿並出版。書中最珍貴的是崔東明、宋菲君、宋雪君、楊朝嬰、豐羽等豐家親屬的撰文。

豐子恺漫畫

——————

以下爲澎湃新聞多年前與豐一吟對話:

對話|豐一吟讀父親豐子恺《護生畫集》:護生是爲了護心

顧村言 陳若茜

澎湃新聞曾于多年前浙江省博物館舉辦豐子恺繪畫大展前專訪豐子恺小女兒豐一吟,請她談父親和父親的創作,以下爲專訪實錄。

豐子恺伏案作畫

豐子恺先生簡練而充滿童趣的畫作一直感動著世人,而那些他筆下天真的孩子現在也多成了故人,惟一在世的就是小女兒豐一吟了——80多歲的豐一吟出生于《護生畫集》首次出版的那一年。

“護生是爲了護心——這是父親創作‘護生畫’的真正目的。”在《護生畫集》于浙江博物館展出前夕,平易樸素的豐一吟在上海家中接受澎湃新聞專訪時一直強調這句話。

作爲弘一法師與豐子恺先生“師生共慈悲”承諾的見證,《護生畫集》從1929年開始出版,其間經曆了抗戰與內戰的離亂、“文革”動亂,一直出版到1979年,跨時整整半個世紀,這也是子恺先生一生中篇幅最多、耗時最久的一部作品集。2013年5月10日在浙江博物館開幕的《護生畫集》大展,從六集《護生畫集》中精選了124件,分爲“戒殺警示”、“善愛生靈”、“和諧家園”三個單元展出,這也是《護生畫集》原作首次在大陸展示。

豐一吟和女兒住在徐家彙附近的一幢高樓裏。去年香港展出百幅《護生畫集》畫作時,她曾應邀專門赴港,而這次她表示因種種原因沒辦法到杭州了,不過一談起《護生畫集》與子恺先生,豐一吟卻是五味雜陳。年輕時對于父親創作護生畫並不完全理解,但現在豐一吟卻完全沉浸在子恺先生的藝術世界裏,除了整理父親的文稿畫傳,就是臨摹父親的畫作,在她看來,這實在是其樂無窮的事情,“臨摹時還是有些遺憾,因爲現在沒什麽好顔料。”

子恺畫作:撷菜

《護生畫集》的傳承與創作

澎湃新聞:《護生畫集》5月10日在浙江博物館展出,這也是《護生畫集》原稿第一次在內地展出,作爲《護生畫集》創作與捐贈的見證者之一,我們想向您請教幾個問題。

豐一吟:據我所知,這次展出的《護生畫集》並不是全部作品,但浙江之前的展出宣傳好像說是450幅全部參展。

澎湃新聞:之前在香港也展出了100多幅,好像原本是想全部展出的,但展廳有限制,這次在杭州展出最終是120多幅。

豐一吟:浙江博物館收藏了全部450幅原稿。其收藏過程是這樣的,六集《護生畫集》的字畫原稿共450幅(第一集50幅、第二集60、第三集70、第四集80、第五集90、第六集100),當時都集中在新加坡的廣洽法師那裏。1985年(父親去世10周年時)廣洽法師到浙江桐鄉石門鎮來參加豐子恺故居“緣緣堂”重建落成典禮。法師把《護生畫集》六集的全部原稿帶回祖國,打算捐贈。他征求我的意見:“捐到哪裏爲好?”桐鄉市文化部門不敢接受——他們不敢接受其實是很有道理的,因爲當時桐鄉市石門鎮緣緣堂收藏的條件很差,更談不上防潮和恒溫的設備,他們生怕糟蹋了這450幅畫450幅字的珍貴原稿。我就建議法師捐給浙江省博物館(他們收藏條件好)。其實當時有不少地方(美國、中國香港、中國台灣等國家和地區)都要向他以高價購買這套畫集原稿,但熱愛祖國的廣洽法師一心想物歸原主,把原稿送到中國來。後來,廣洽法師專程去杭州,把《護生畫集》六集全部原稿450幅畫、450幅字,捐給了浙江省博物館。

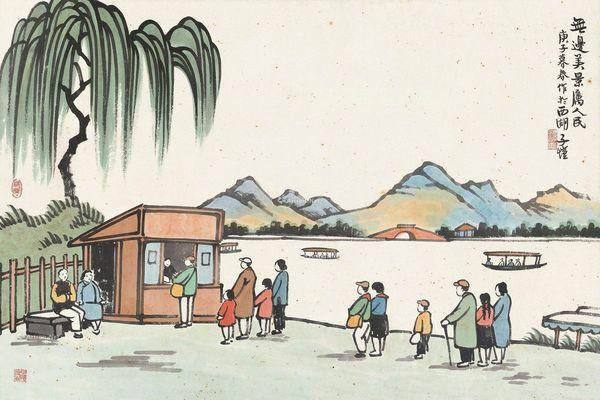

無邊美景屬人民

澎湃新聞:我們知道《護生畫集》中的100多幅去年到香港展出,引起了很大的反響,這個也超出了你們的預想吧?

豐一吟:是的。這經曆了一個過程,在“文革”時期,這本畫集被批爲是封建迷信作品,出版發行的範圍也只限于開明書店和佛教性質的機構。我父親也被批判。可如今,《護生畫集》越來越受到重視,男女老幼都喜歡看護生畫。

澎湃新聞:這本畫集凝聚了子恺先生和弘一法師兩位大師的心血,跨越了半個世紀,確實難能可貴。

豐一吟:《護生畫集》是一幅畫和一幅文字相配的。給這《護生畫集》配文字的,共有4位:弘一大師爲第一、二集配字,葉恭綽先生爲第三集配字,朱幼蘭先生爲第四、六集配字,虞愚先生爲第五集配字。這套書裏,融入了師恩和友誼,也融入了父親一生所倡導的“和平、仁愛、悲憫”。

澎湃新聞:您父親創作《護生畫集》最早是始于1920年代吧?

豐一吟:畫集緣起于1927年,父親作畫,請弘一法師寫字,那時我還沒有出生(我是1929年出生的)。本來只打算畫一集,畫50幅,1929年交由開明書店出版,是爲弘一大師祝50壽整。

後來,我家逃難到廣西宜山,我父親在弘公60大壽時又畫了60幅護生畫,寄到弘公所在的泉州,祝恩師60大壽,1939年由開明書店出版。

弘一法師收到第二集畫稿後對我父親說:我70歲時你畫70幅,80歲時畫80幅,一直畫到100歲。

恩師有命,做弟子的當然聽從。可我父親心裏想:弘公100歲時,他自己實足年齡已83歲,還在世上麽?當時他只能回答說:“世壽所許,定當遵囑。”

1942年,弘一大師(1880年生)63歲虛齡時,離開了人 世。

1948年,父親在廈門畫了《護生畫集》第三集。可此時弘一法師已經離開人世,這第三集找誰寫字呢?開明書店的負責人章雪村推薦他到香港去找著名書法家葉恭綽爲護生畫第三集寫字。那時,父親因爲喜歡南國的氣候一年四季溫暖,所以1948年冬天,就讓家屬從杭州遷來了廈門。但是1949年4月,得知江南就要解放,父親畢竟懷念江南的四季風光,決定回去迎接解放。他安排我們家屬直接從廈門坐船去上海,自己則去香港完成了兩件事:一件事是請葉恭綽先生爲護生畫第三集寫字,帶回上海交大法輪書局出版。第二件事是舉辦了個人畫展,賣得的錢帶到上海去養家糊口。

1960年,父親在他所居住的“日月樓”完成了護生畫第四集,文字請一位佛教徒,後來擔任上海佛教協會副會長的朱幼蘭先生題寫。

1965年,由于廣洽法師催促,父親提早畫了護生畫第五集。(本來應該到1969年才畫的。)那一場浩劫——所謂“文化大革命”,是1966年開始的。廣洽法師似乎有預感,所以催促我父親提早在1965年畫成了第五集。也幸虧父親提前畫了出來,所以這一集沒有發生問題。

第六集護生畫本來應該是到1979年才畫的,而父親似乎預感到自己1975年即將離世,便提早于1973年畫了。

前邊幾集是早期畫的,我太小還沒有印象。後面的幾集我見證了父親的創作,尤其是“文革”時期,不敢聲張,都是偷偷地畫。

把酒話桑麻

澎湃新聞:那您父親在“文革”期間創作畫集是怎樣的情形?

豐一吟:“文革”期間,父親不敢在白天畫,都是在清早四五點鍾,在暗淡的光線下,偷偷地畫成了這第六集。

澎湃新聞:主要還是躲“造反派”嗎?

豐一吟:一來怕白天有“造反派”突然襲擊,怕被他們發現在畫這些“封建糟粕”。二來是爲了瞞過我們。因爲當時已經有一位大畫家被關進監牢,我們就一直勸他別再畫任何畫了。等我們知道他在偷偷畫這些畫時,那時第六集的護生畫都已經完成了。

講到這裏,我對一件事情記憶猶新,就是“文革”期間,我們曾把家裏的《護生畫集》第五集(不是原稿)給燒掉了。“文革”時期,大哥來看父親,他擔心父親的《護生畫集》出事。大哥隨手翻著《護生畫集》,突然“啊呀”叫了一聲!父親問他什麽事,大哥指著第五集最後一幅畫說“月子彎彎照九州,幾家歡笑萬家愁”,這不是說我們中國人都在愁吃愁穿嗎?這不是一幅所謂的反動作品,要大批而特批的嗎?于是,一場毀掉《護生畫集》的“戰鬥”開始了。這天半夜,我和保姆先是主張把第五集《護生畫集》放到洗澡的浴缸裏去泡軟,泡成紙漿,一點一點往垃圾桶裏倒掉。可是香港印的《護生畫集》的紙太好了,不可能那麽快浸成紙漿,于是決定燒。當我和保姆兩人把所有通外面的窗戶都緊閉,一頁頁的護生畫被投進火堆裏燒著時,突然,我家門鈴響起來了。我和保姆呆若木雞,想著這下全家都要去挨鬥甚至坐牢了。我們等待著第二次門鈴聲……可是鈴聲不再響了,我喘了一口大氣:弘一大師啊,一定是你的在天之靈保佑著我們。

澎湃新聞:可以想象當時的情景,在“文革”中畫《護生畫集》確實太不容易了,子恺先生主要是清晨畫畫,那白天做什麽呢?

豐一吟:他畫畫寫字都是在清晨和上午,中午就要喝酒了。喝完酒以後就不能畫畫了,寫字還可以。所以下午就活動活動,松松筋骨。他喜歡詩詞,他曾對我弟弟說過:“我離開世界,什麽都舍得放棄,就是詩詞舍不得放棄。”我現在也是這個感覺。我們的詩詞都是父親教的,在逃難的時候教的。小時候記的詩詞,記憶特別牢,我弟弟能記下3000首詩詞。父親教給我們的詩詞都是很好的,他很會選。有時候,不用他教,聽他念念,我們就可以記熟了。

晚來天欲雪,能飲一杯無

澎湃新聞:從你們子女的角度看,爲什麽他在這樣一個草木皆兵的“文革”時期,還要冒險創作這樣一個作品,主要還是爲了兌現對弘一法師的承諾麽?

豐一吟:對,他一定要完成。弘一法師是他平生最敬仰的一個人,既是他的精神導師,也是他皈依的導師。其次是馬一浮先生。

澎湃新聞:子恺先生在“文革”期間創作的畫稿後來是藏起來了麽?

豐一吟:嗯,“文革”期間是這樣的。這裏我就要介紹朱幼蘭先生了。他是一個學校的總務主任,但是皈依佛教了,因此對《護生畫集》非常關心。“文革”期間,大家都避之唯恐不及,沒有人敢來題字,但是他還是來給我父親的第六集護生畫題字了。

澎湃新聞:能不能具體說說是怎麽請到朱幼蘭先生來題字的呢?

豐一吟:“文革”期間,別人來看望我父親是件危險的事,大家都不敢來,因爲我父親那時候是挨批鬥的,他曾做過上海中國畫院院長,作爲畫界的“批鬥”代表,也是當時上海十大批判對象之一。

有一次,錢君匋來看他,(錢君匋自己也是個被批鬥對象),出來後就被造反派盤問:“你跟豐子恺談了什麽?我們知道你去見豐子恺了。”錢君匋也不敢不說,就老實回話了,其實也沒說什麽不好的話,只是有一句話,我父親對他說:“如果魯迅還在的話,那他也是個‘右派’。” 但其實這句話也沒什麽大不了的。

澎湃新聞:嗯,那當時,人們去看望您父親就是件自惹麻煩的事,那爲什麽朱幼蘭敢去看呢?

豐一吟:一個是因爲也到“文革”後期了,另一個,像錢君匋,自己也是個名人和“右派”,而朱幼蘭是某個學校的總務主任,膽子大點,風險也沒像錢君匋先生那麽大。

澎湃新聞:您與朱幼蘭有交流嗎?

豐一吟:交流不多。朱幼蘭有個兒子,叫朱顯因,在“日月樓”(陝西南路豐子恺故居)值班。

澎湃新聞:後來怎麽請到朱幼蘭來題字呢?

豐一吟:在那個風聲鶴唳的時期,有誰敢冒坐牢的風險爲護生畫集寫字呢!這時候,朱幼蘭先生挺身而出。他說:“我是佛門弟子,願擔此風險,還是由我來寫吧!”

澎湃新聞:那豐子恺先生爲什麽不自己題呢?

豐一吟:他自己從來不在護生畫上題字。畫是自己畫的,另外一邊的字肯定是請別人題。

澎湃新聞:所以《護生畫集》的創作過程也見證了一個時代的變遷。

豐一吟:對的,曆時也比較長。

澎湃新聞:在這本畫集裏,哪些作品您印象特別深刻?

豐一吟:有一幅作品,我一開始根本就不理解。作品名叫《首尾就烹》。畫中,一條鳝魚被放在沸騰的鍋中煮,中間一截身子鞠身向上,以首尾就烹。我一看就很納悶,這明明是殺生怎麽叫護生畫?後來父親一句話點醒我了,他說,你不知道,它肚子裏還有仔,它就是甯願自己忍痛被殺,也還想著要保護後代,這個就是很感人的。

澎湃新聞:豐老師,您對豐子恺先生的理解是怎樣的?他對您影響最大的是哪些方面?

豐一吟:有時候,我常常拿一句話來作比方:“不識廬山真面目,只緣身在此山中”。我一直在他身邊,反而跳不出來講他,我不知道該怎麽講他。但是,也經常會被問到這個問題,所以就嘗試著跳出來看看。他對我的影響,有幾點:一是他一專多能的,這點很讓人佩服。詩詞文章畫,還有翻譯,他精通英文、俄文、日文。這個不能說後無來者,但是像他這樣的人也是很少有的。他還有個特點,他自己做的事情,除了是別人叫他做的,從來不圖回報,沒有功利之心。他平日生活也很豁達,幾乎沒攢什麽錢,都是一手來一手去,還要養活這麽一大家子人。我們去重慶逃難時,剛好外婆過來探親,還要把外婆一起帶上逃難。外婆是小腳,逃難時還需要多照顧,後來客死重慶,葬在重慶。盜墓者覺得豐子恺是有錢的,還跑去盜墓,結果發現什麽都沒有。

今年幾歲?

澎湃新聞:豐子恺先生受弘一法師的影響很深,《護生畫集》只是見證之一,您能就您兒時的感受說說他和弘一法師的交往情況嗎?

豐一吟:我父親特別尊重弘一法師,他的恩師。他對別人說話有時還笑笑,但是提到法師的時候,都是很莊嚴的。他也很尊重馬一浮。父親與弘一法師交往很深,但是我想來想去,我沒有親眼見過弘一法師,我的大姐是見過的。弘一法師1942年去世的,我們1948年才去的廈門,我沒能見到他。只知道他是吃素的。

澎湃新聞:您父親創作了《護生畫集》,有一些觀點認爲子恺先生的目的是強調不殺生,盡量吃素,其實子恺先生對此有過解釋,不過我們還想問的是,子恺先生生前戒過葷嗎?

豐一吟:他吃過一段時間的素,不過後來還是吃葷的。他吃葷和我是不一樣的,我吃葷一般是豬肉,這是因爲在重慶的成長過程中,沒有河鮮海鮮,形成的習慣。他吃葷是喜歡海鮮,也比較順其自然。雖然《護生畫集》提到很多不殺生,但是他還是吃葷的。

澎湃新聞:有人認爲《護生畫集》是一種宣揚佛教教義的書,您個人怎麽看這本命運曲折的畫集的?

豐一吟:父親一直強調一點:“護生”是爲了“護心”。這話是國學家馬一浮先生說的,馬先生說:“去除殘忍心,長養慈悲心,然後拿此心來待人處事——這是護生的主要目的,故曰‘護生者,護心也’。”

父親說:我們所愛護的,其實不是禽、獸、魚、蟲的本身(那是小節),而是愛護自己的心(這才是大節)。他又說:無緣無故有意踩死一群螞蟻,不可!不是愛惜幾個螞蟻,是恐怕殘忍成性,將來會用飛機載了重磅炸彈而無端有意地去轟炸無辜的平民!

所以“護生”是爲了“護心”——這是畫護生畫真正的目的。

草草杯盤話平生

澎湃新聞:子恺先生有沒有給你們留下一些作品?

豐一吟:他也沒想到自己會去世,後來就講不出話來了。他自己也不收藏。好像我二哥給我一張。對了,我弟弟,就是之前所說的——他念了兩個研究生卻被派到石家莊當工人,我父親很疼愛他,在他去(石家莊)之前就問他要什麽,他就說要我父親的畫,父親後來還給了他一本畫冊——就是這個畫冊裏,有父親在我12歲時爲我畫的一張寫寫畫畫的圖,上面有題字“盛年不重來,一日難再晨”。弟弟去世以後,他的兒子豐羽也很珍愛這套畫冊,托管在深圳的一家銀行。

當時捐的還有《敝帚自珍》那套漫畫,“文革”中畫的,有100 多幅吧,是弟弟豐新枚捐的。

我家裏現在還挂著一幅父親的書法——“盛年不重來,一日難再晨,及時當勉勵,歲月不待人”。

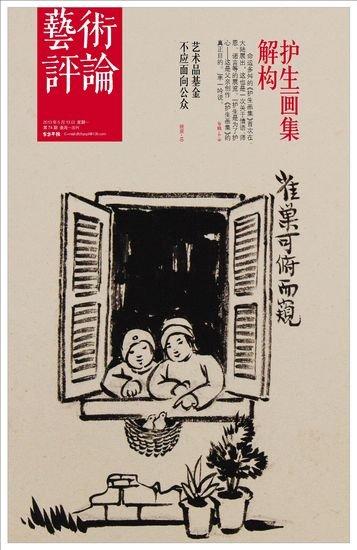

封面用圖: 《東方早報 藝術評論》專訪豐一吟

責任編輯:錢雪兒