各種版本的《論持久戰》

抗戰全面爆發後,日本侵略者的鐵蹄步步緊逼,隨著戰局起伏,兩種論調甚囂塵上:既有鼓吹“戰必敗,再戰必亡”的“亡國論”者,亦有宣揚“只要打三個月,戰爭就可解決”的“速勝論”者。

就在此時,5萬多字的《論持久戰》橫空出世。“戰爭的偉力之最深厚的根源,存在于民衆之中”,振聾發聩的論斷,一掃人們心頭的陰霾。從此,艱難的中國抗戰有了指路明燈。

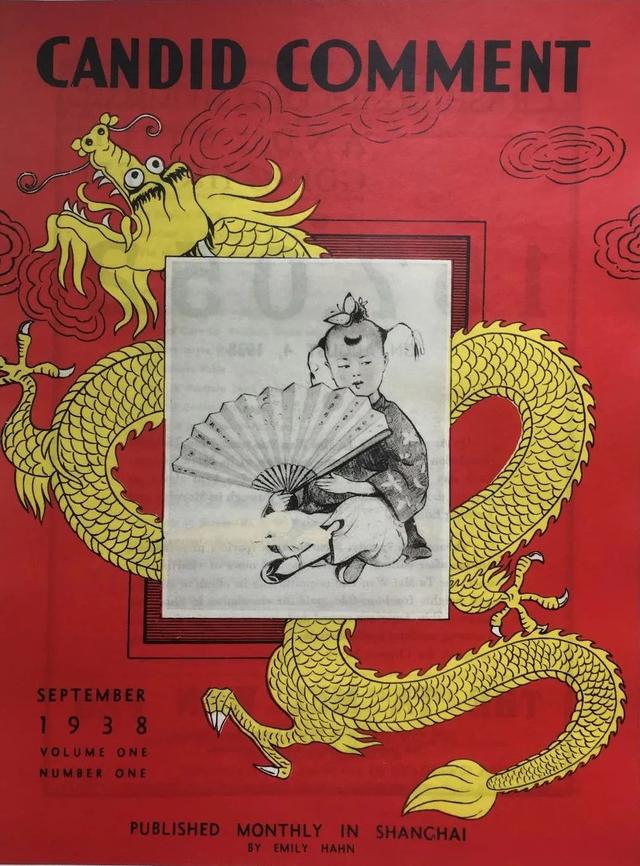

短短幾個月後,一本英文雜志Candid Comment悄然出現在上海的外國僑民手中。雜志上,赫然印著《論持久戰》的英譯稿Prolonged War。在上海的“孤島”中,是誰大膽地翻譯了中共領導抗戰的綱領性文獻?雜志出版者怎樣躲過了日寇的嚴密管控?

這曾經是一個幾乎不爲人知的故事。直到1988年,雜志的創辦人之一邵洵美之女邵绡紅,寫了一封寄往美國的信件。鴻雁往返,跨越太平洋的“兩地書”鈎沉了一段跨國情誼,也揭開了半個世紀前翻譯出版《論持久戰》的傳奇曆史。

中華民族會亡嗎?

1938年1月,天色擦黑,延安城的一間瓦房裏,梁漱溟與毛澤東正在燈下徹夜長談。

作爲國民政府參議員(後改爲參政員),梁漱溟原本對時局極度悲觀。“八一三”失利後,上海、南京相繼淪陷,他隨國民黨政府搬到了武漢。幾十年後,他還記得沿途所見景象:處處流離失所、爭相逃難,國民黨大員無信心抗戰,只顧逃難,甚至有人把資産、妻兒送往國外……這一切讓梁漱溟十分失望,對抗戰的前途也很悲觀。

因此,他在延安一見到毛澤東,就開門見山地問:中國前途如何?中華民族會亡嗎?

毛澤東的回答十分果斷,他斬釘截鐵地說:“中國的前途大可不必悲觀,應該非常樂觀!最終中國必勝、日本必敗,只能是這個結局,別的可能沒有!”

近半個世紀後,梁漱溟回憶當年的談話,這樣說道:“毛澤東在談話的一開頭語氣這樣肯定,神態這樣堅決,我至今記憶猶新。接著他分析了國內國外敵、我、友三方力量的對比,強弱的轉化,戰爭的性質,人民的力量,等等,最終又回到中國必勝、日本必敗的光明結局上。他說得頭頭是道,入情入理,使我很是佩服。可以這樣說,幾年來對于抗戰必勝,以至如何抗日,怎樣發展,還沒有人對我做過這樣使我信服的談話,也沒有看到過這樣的文章。”

梁漱溟是著名的哲學家,一直關心時局,心系國家民族命運。早在1917年,他就在蔡元培主持的北京大學任教。不久之後,與梁漱溟同歲的湖南青年毛澤東,經老師楊昌濟介紹,在北大圖書館當了一名小小的圖書管理員,平時則住在楊昌濟家裏。梁漱溟與楊昌濟是忘年交,前去拜訪時,爲他開門的常常就是毛澤東。

這樣的愛國學者,對抗戰前途尚且悲觀至此,可以想見,當時的中國還有多少人深陷迷惘之中。中國能不能取得勝利?中國的勝利之路該怎麽走?人們百思不得其解。

抗日戰爭全面爆發後,尤其是“八一三”淞滬會戰之後,日本侵略者長驅直入,“亡國論”一度甚囂塵上。毛澤東就收到了湖南家鄉一個青年學生的來信,這位青年訴說心中的苦悶:“在鄉下一切都感到困難。單獨一個人作宣傳工作,只好隨時隨地找人談話。對象都不是無知無識的愚民,他們多少也懂得一點,他們對我的談話很有興趣。可是碰了我那幾位親戚,他們總說‘中國打不勝,會亡’,討厭極了。”

然而,平型關和台兒莊剛打了兩次勝仗,一些人的頭腦又被沖昏了,一時間“速勝論”迅速興起。淞滬會戰時,就有人把抗戰的前途寄托在外國援助上,幻想“只要打三個月,國際局勢一定變化,蘇聯一定出兵,戰爭就可解決。”此時,更有人鼓吹徐州會戰應是“准決戰”,說什麽“這一戰,就是敵人的最後掙紮”,“我們勝了,日閥就在精神上失了立場,只有靜候末日審判”。

延安一行,讓梁漱溟的認識漸漸明朗,一掃心頭的陰霾。然而,全國民衆普遍存在的思想混亂如何克服?此時的毛澤東警覺地意識到,有必要對抗戰10個月的經驗“做個總結性的解釋”,特別是“有著重地研究持久戰的必要”。

這並非毛澤東第一次提出“持久戰”的思想。早在1935年12月的瓦窯堡會議後,他在黨的活動分子會上作《論反對日本帝國主義的策略》報告時就提出:“要打倒敵人必須准備作持久戰。”1936年7月16日,在陝北保安的窯洞裏,毛澤東同美國記者埃德加·斯諾談話時,“已經一般地估計了中日戰爭的形勢,並提出了爭取勝利的各種方針。”後來,斯諾在《紅星照耀中國》一書的注釋中特別提到,這些觀點“形成了他此後一些著作的雛形”,其中就包括《論持久戰》。

從斯諾記錄中的雛形到系統科學的長篇論著,《論持久戰》的問世,又醞釀了將近兩年。

八天九夜奮筆疾書

1938年5月上旬,延安鳳凰山下的一孔普通窯洞裏,毛澤東開始悉心寫作《論持久戰》。

當時擔任毛澤東警衛員的翟作軍,對主席的廢寢忘食印象極其深刻,他回憶道:“起初,我不知道主席在寫什麽,只是看他已經兩天兩夜沒有睡覺了,還一個勁兒伏在桌子上寫啊寫的。實在太累太困的時候,就叫我們給他打盆水洗洗臉,清醒清醒,或者到院子裏轉一轉,要不就躺在床上閉上眼睛養一會兒神,又繼續寫。飯吃得很少,臉色灰灰的很不好……”

就這樣連續工作五六天後,翟作軍看到,主席的“兩只眼睛布滿了紅絲,寬闊的面頰明顯地消瘦下去,顴骨凸了出來”。到了第七天,又輪到翟作軍值班,這天晚上天氣格外冷,西北風刮得窗戶紙“嘩嘩”直響,他弄了一盆炭火擱在主席腳邊。沒想到,當主席難得主動叫他進去時,翟作軍竟然聞到了一股破布爛棉花的焦糊味兒,原來主席寫得太專注,棉鞋被燒著了都不知道,就連襪子都被燒了個窟窿。

1938年,毛澤東同志在延安窯洞撰寫《論持久戰》

曾寫下全球暢銷書《毛澤東傳》的美國傳記作家羅斯·特裏爾,讀到了翟作軍的這段回憶。這位西方視角的作家在書中這樣評價毛澤東:“當他去吃已不止一次給他熱過的晚飯時,工作人員把這視爲一個重大勝利——如此著迷于寫作的政治家真是舉世少有。”

實際上,毛澤東沉迷的何止是寫作?偉人心系的是中國的前途,人民的命運。

經過八天九夜的奮筆疾書,毛澤東終于完成了這篇長達五萬多字的文稿。1938年5月26日至6月3日,毛澤東在延安抗日戰爭研究會上連續作了幾次講演。在講演中,他旁征博引、舉一反三,深入分析戰爭態勢和中日雙方的具體國情,繼而科學地預見到抗日戰爭將經曆戰略防禦、戰略相持、戰略反攻三個階段,還強調“兵民是勝利之本”,只要動員全國老百姓,就會陷敵于如滅頂之災般的汪洋大海,彌補武器等缺陷,造成克服一切戰爭困難的前提。這就是《論持久戰》的第一次公開“發表”。

毛澤東同志給抗大二期學員作《論持久戰》的報告

起初,毛澤東並未考慮《論持久戰》的出版或發表問題,還是時任中共中央組織部部長的陳雲同志聽了講演後,“覺得講得很透徹,便對毛澤東說,是不是可以在更大一點的範圍內給幹部講講?”延安幹部學院教授王濤介紹,毛澤東接受了陳雲的建議。不過,考慮到自己時間有限,抽不出那麽多時間到處演講,再則聽衆有限,毛澤東決定把講稿整理出來,先在延安油印,再印成書公開發表。

1938年7月1日,中共中央機關刊物——《解放》周刊第43期、44期合刊,正式刊出了這篇彪炳史冊的名著。這是《論持久戰》最早公開發表的版本,文章的原題有點長,但讀完標題就會發現,其簡明扼要地提煉了整篇文章的要義——《論持久戰——論抗日戰爭爲什麽是持久戰與最後勝利爲什麽是中國的及怎樣進行持久戰與怎樣爭取最後勝利》。

當月,延安解放社出版了最早的《論持久戰》單行本,封面是毛澤東親筆題寫的書名,扉頁是他的親筆題詞:“堅持抗戰,堅持統一戰線,堅持持久戰,最後勝利必然是中國的。”此後,各根據地乃至漢口、重慶、桂林、西安等國統區都相繼出版了單行本。

一時之間,《論持久戰》成爲社會各界爭相閱讀的“寶典”,洛陽紙貴,一冊難求。位于山西的太行文化教育出版社,其“暢銷書”就有翻印的《論持久戰》。散文家吳伯箫的《潞安風物》一書中,有這樣一段寫于1938年12月16日的記述,毛澤東的《論持久戰》與《抗日遊擊戰爭的一般問題》,石印五千冊,“不到半月工夫幾乎連該社存的一本底子都有人想買了”。

直到今天,讀過《論持久戰》的後來人,也不得不感歎毛澤東對戰爭形勢預判的出神入化。中共中央黨史和文獻研究院研究員曹應旺專門作過研究,爲什麽在全面抗戰開始還不到一年的1938年,毛澤東就能寫出《論持久戰》?在他看來,除了系統總結中國革命戰爭中以弱戰強的經驗教訓、系統研究敵後抗戰的遊擊戰,毛澤東能夠寫出《論持久戰》,也與他善于從古今中外的曆史中汲取智慧密切相關。

衆所周知,毛澤東酷愛讀書。1960年,他同部分親屬和身邊工作人員談話時曾提到,在陝北“看了《孫子兵法》,克勞塞維茨的書看了,日本人寫的軍事操典也看了,還看了蘇聯人寫的論戰略、幾種兵種配合作戰的書等等。”莫文骅1938年在抗日軍政大學政治部工作,他就參加過毛澤東組織的克勞塞維茨《戰爭論》研究會。據他回憶,研究會采取的方式是每周討論一次,晚上七八點鍾開始,討論到深夜十一、二點鍾。“《戰爭論》的學習討論采用邊讀邊議的方法,當時只有一本書,是國民黨陸軍大學出版的文言文譯本,譯文又很粗劣,讀起來很不好懂。後來由何思敬同志直接從德文原版譯出來,譯一章介紹研究一章,並發了講義。記得當時討論得最多最熱烈的是集中兵力問題。”

值得一提的是,蔣百裏、陳誠等國民黨官員都提過“持久戰”的說法,他們的《國防論》《陳誠將軍持久抗戰論》發表在《論持久戰》之前,因此,有人認爲持久戰理論並非毛澤東首創,甚至誣稱毛澤東是“抄襲”。對此,曹應旺在研究中進行了駁斥,“只要將這三本書從內容上加以比照,‘抄襲說’就會不攻自破。”

《國防論》的主要內容是論國防而不是論持久戰,雖談到若幹持久戰的觀點,但沒有也不可能系統論述爲什麽要實行持久戰、怎樣進行持久戰,更不可能論及持久戰中的遊擊戰問題。而《陳誠將軍持久抗戰論》其實是一本文章彙編本,其中收錄了郭沫若的《持久抗戰的必要條件》、張聞天的《抗日民族戰爭的持久性》、史良的《持久抗戰的目的——最後勝利》等文章。陳誠的3篇文章僅在第1頁至20頁出現,約6000字,這些都是曾發表在《救國時報》上的宣傳文章。陳誠的確提到了持久戰與消耗戰,但其所謂“持久戰”的內涵,竟然是“拖到一年半載,三年五年的時候,敵人軍實耗盡,經濟崩潰,國本動搖,一定要在我們面前屈膝的。”諸如此類的消極態度,豈能與《論持久戰》相比!

事實上,但凡讀過《論持久戰》原文,就會發現,毛澤東從未自诩是第一個提出抗日戰爭是持久戰的人。相反,他開篇就明確指出,“很多人都說持久戰”,“說最後勝利”,問題在于,這許多人卻並不明了,“爲什麽是持久戰?怎樣進行持久戰?”“爲什麽會有最後勝利?怎樣爭取最後勝利?”而這,正是毛澤東所要解決的問題,也正是《論持久戰》一經公開發表,就在全國引發強烈反響的原因所在。

英譯稿不止一種

強烈的反響讓中共領導人認識到,應該讓海外人士也看到這本軍事著作,更好地了解中國人民的抗日戰爭,爭取更廣泛的抗日民族統一戰線。爲此,中共中央決定對《論持久戰》等多篇毛澤東著作進行英譯,向外發行,擴大影響。

翻譯《論持久戰》,無疑是一項艱巨的任務,精通中英文自不必說,了解時局、政治可靠也是必要條件。誰能擔此重任?

宋慶齡選擇了波蘭裔國際記者愛潑斯坦。據中共中央文獻研究室主編的《毛澤東傳》記載,《論持久戰》被翻譯成英文向海外發行,是由周恩來從武漢寄到香港,委托宋慶齡找人翻譯的,愛潑斯坦等參加了翻譯工作。愛潑斯坦在《見證中國——愛潑斯坦回憶錄》中也講述過這件事的來龍去脈:當時,宋慶齡邀請他參加了設在香港的保衛中國同盟中央委員會,愛潑斯坦的主要任務是編輯“保盟”的英文出版物。同時,還在廖承志的主持下,從事中共文件英文譯本的編輯改稿工作,所翻譯的文件“是延安精選出來要在國際上發布的,其中包括毛澤東的經典長篇論著《論持久戰》”。他還回憶道,“稿件譯完後打在蠟紙上,油印出來,分發出去或送到國外複印”,有些文件在香港翻譯出版後,“有時從本港,有時從馬尼拉發往世界各地”。

1938年6月14日,宋慶齡在香港發起組織“保衛中國同盟”。圖爲宋慶齡與保衛中國同盟中央委員合影。左起:愛潑斯坦、鄧文钊、廖夢醒、宋慶齡、司徒永覺夫人克拉克、諾曼·法朗士、廖承志

愛潑斯坦等在香港的翻譯最廣爲人知,不過,從事跨文化翻譯理論與實踐研究多年的學者張生祥發現,抗戰時期的《論持久戰》英譯稿有四種,除了愛潑斯坦等的翻譯外,還有許孟雄、楊剛分別翻譯的譯稿,以及刊登在1938年10月《譯叢周刊》上的《論持久戰》英譯稿。

先說許孟雄,這位著名的翻譯家1929年畢業于清華大學英語系,抗戰全面爆發時,他正任教于中央大學。爲投入抗戰第一線,許孟雄毅然辭去教職,找到了長沙八路軍辦事處負責人徐特立,自薦請求參加工作,徐特立介紹他去武漢找董必武,最終,許孟雄以黨外人士的身份加入了長江局內的國際宣傳組。

國際宣傳組成立于1938年四五月間,據負責其具體工作的王炳南回憶,這個小組是我黨的第一個外事工作部門,由周恩來直接領導,辦公地點就在漢口的意大利飯店。國際宣傳組組員不多,包括許孟雄、王安娜、畢朔望等,他們個個精通英語,接到的第一個任務就是翻譯毛澤東的《抗日戰爭的戰略問題》《論持久戰》等著作。王炳南寫道,“這也是第一次將毛澤東同志的著作印成外文向國外發行。”據說,周恩來曾對許孟雄說:“斯諾先生看了你翻譯的《論持久戰》,大加贊揚,說你翻譯得非常好。”

相比之下,《譯叢周刊》上發表的《論持久戰》英譯稿知之者甚少,就連這本雜志都鮮爲人知。記者翻閱史料,找到了《譯叢周刊》的創辦人之一周維平的一篇回憶文章。原來,這份雜志由江蘇省立上海中學和暨南大學的一批革命學生編輯出版,爲了在“孤島”進行抗日宣傳,青年學生們機智地將雜志的定位包裝爲英漢對照、學習英語。如此,創刊于1937年12月22日的《譯叢周刊》,竟然在淪陷區堅持出版了80期,直到1939年8月27日停刊,發行量每期都在2000本左右,訂戶不僅分布在上海、香港等地,就連新加坡都有少量訂戶。

周維平回憶,將近兩年的時間裏,《譯叢周刊》譯載了《毛澤東論戰略》《中國統一戰線的完成(埃德加·斯諾)》《覺醒了的中國(斯諾夫人)》等一大批立場鮮明的文章,其中包括《論持久戰(毛澤東)摘譯》。也就是說,《論持久戰》並非全文翻譯刊出,而是摘譯。那麽,翻譯者是誰呢?張生祥找到了發表在《譯叢周刊》第42期上的《論持久戰》中英文,這篇《論持久戰》英譯名爲How China Can Win,譯者未署名。不過,經常爲《譯叢周刊》供稿的一位譯者、進步學生黃子祥在回憶錄中提到,“暨大同學寫稿從不拿稿費”。張生祥據此推測,這篇《論持久戰》英譯稿很有可能是由當時暨南大學的學生翻譯的。

1939年,隨著“孤島”環境漸趨惡化,《譯叢周刊》不得不減少政治性文章的分量,增加文藝作品的比重,直到宣布停刊。在此之前的1938年10月25日,武漢淪陷,許孟雄無奈撤至重慶,《論持久戰》的翻譯手稿也在途中隨“新升隆”輪船被炸沉而遺失。遠在香港的愛潑斯坦,則在珍珠港事變爆發後,被日本人關進了集中營。可以想見,在那個戰火橫飛、日本侵略者輿論管控的年代,《論持久戰》的譯者們需要付諸何等的勇氣,冒著多大的風險。而在這些“冒險者”中,最傳奇的還要數中共地下黨員楊剛和她的朋友們。

霞飛路1826號的傳奇

1938年,上海霞飛路(今淮海中路)1826號那幢綠樹掩映的花園小洋房,悄悄地迎來了一位客人,她就是《大公報》女記者、中共地下黨員楊剛。

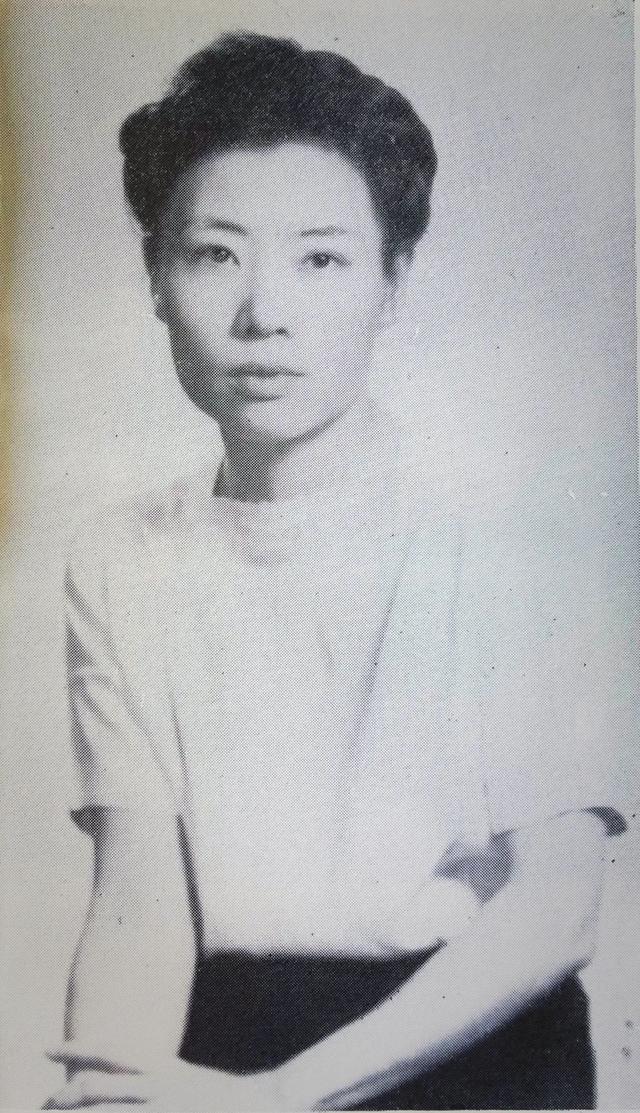

楊剛

楊剛是她自己取的筆名,名如其人,剛強果敢,這個筆名因此逐漸替代了她的原名楊季征和楊缤。楊剛出生于1905年,當時父親正任江西道台,出生在這樣的官僚大家庭,自幼接受的教育是四書五經、文史古籍。1926年,在革命軍北伐的熱潮中,她毅然走上街頭,參加學生愛國運動。1927年,楊剛免試進入北平燕京大學英文系讀書,第二年,便在白色恐怖中秘密加入了中國共産黨,並成爲北平學生運動的領袖之一。此後,她曾被捕入獄,受盡酷刑始終堅貞不屈,也曾因病一度脫離組織,但翻閱楊剛的文集和傳記就會發現,她從未停止創作和革命工作。

1933年,楊剛加入“左聯”,並與好友蕭乾合作,協助燕京大學新聞系教授斯諾,編譯了中國現代短篇小說選——《活的中國》,向國外讀者介紹魯迅、茅盾、巴金等名家作品。楊剛還應斯諾要求,用英文寫了一篇革命題材的短篇小說《日記拾遺》(又名《肉刑》),收進該選集。

1935年,楊剛翻譯的英國女作家簡·奧斯汀的長篇小說《傲慢與偏見》,由商務印書館出版,署名楊缤。這是該書在中國的第一個中譯本。

1935年至1936年,她先後在《國聞周報》等刊物上發表了《殉》《愛香》等短篇小說,用尖銳的筆鋒揭露中國底層婦女的辛酸命運。

1938年,楊剛在上海重新入黨。次年,她的散文集《沸騰的夢》在上海出版。上世紀80年代,《楊剛文集》出版時,胡喬木在《序》中評價:“《沸騰的夢》是中國人愛國心的熾烈而雄奇的創造……單是這個散文集,中國的文學史家就永遠不能忘記她。”

1940年,她在香港積極參加文藝界的抗日救國活動,一首氣勢磅礴的長詩《我站在地球中央》,爲她博得了“金箭女神”的美譽。

才華橫溢又滿懷愛國熱情,楊剛被上海地下黨委以翻譯《論持久戰》的重任,毫不意外。令人意外的是,霞飛路1826號的主人是一位灑脫不羁、看似與革命毫無幹系的美國女作家。

她叫項美麗,原名埃米莉·哈恩(Emily Hahn)。她愛好冒險,曾在非洲的叢林中度過了兩年時光,1935年來到中國後,還在家裏養了一只長臂猿當寵物,取名“史密斯先生”。她的職業是《紐約客》雜志特約撰稿人。

項美麗與她的寵物長臂猿

這樣特立獨行的女人,爲何會掩護地下黨員楊剛翻譯《論持久戰》?項美麗的好友邵洵美之女邵绡紅這樣寫道:“她是出于正義良知,一種國際主義的道義。淞滬會戰的炮火就在她身邊燃燒,南京大屠殺的事實在她友人間傳播,她看清日寇的喪心病狂,怎能不站在中國人民一邊?”

的確,項美麗很清楚楊剛的身份。作家、文學博士王璞研究認爲,項美麗那篇題爲《爲了全人類》的文章裏,女主角“珠小姐”就是以楊剛爲原型創造的,“在我上海寓所來來去去的所有租客中,我最喜歡珠小姐。她是一位共産黨人,是中國愛國分子。”即便如此,項美麗還是毫不猶豫地爲楊剛提供了一個安全的寫作場所,她甚至還參與了《論持久戰》英譯稿的出版和發行工作。

1938年11月,一本英文雜志悄然出現在上海的外國僑民手中。雜志上,赫然印著《論持久戰》的英譯稿Prolonged War,作者署名爲Mao Tse Tung(毛澤東)。這本雜志就是項美麗主編的Candid Comment(中文可譯爲《公正評論》)。

確切地說,Candid Comment的主編應是項美麗與邵洵美兩人。

邵洵美

邵洵美,中國現代詩人,素有“文壇孟嘗君”之稱。他是當時上海有名的出版家,1933年創辦的上海時代圖書公司出版有《金屋》《論語》《時代畫報》《時代漫畫》等多種刊物。項美麗在上海結交的最早的中國朋友之一,就是海上才子邵洵美。她對邵洵美的第一印象極爲深刻,“這張面孔是如此俊美”,“那張象牙白的面孔是近乎完美的橢圓形。不過當你看到了那雙眼睛,就會覺得那才是真的完美,顧盼之中,光彩照人。”與邵洵美的偶遇改變了項美麗只在中國短暫停留的計劃,她決定住下來,就連她的中國名字項美麗也是邵洵美所起。

從此,因爲邵洵美,項美麗結識了林語堂、沈從文、張光宇、全增瑕、溫源甯、吳經熊等一大批中國學者、作家、畫家,上世紀三十年代的上海灘,也流傳起了項美麗和邵洵美這對異國男女的愛情傳奇。不過,在邵洵美的女兒邵绡紅看來,他們之間在文學上的來往與合作,比男女之情更深切一些。

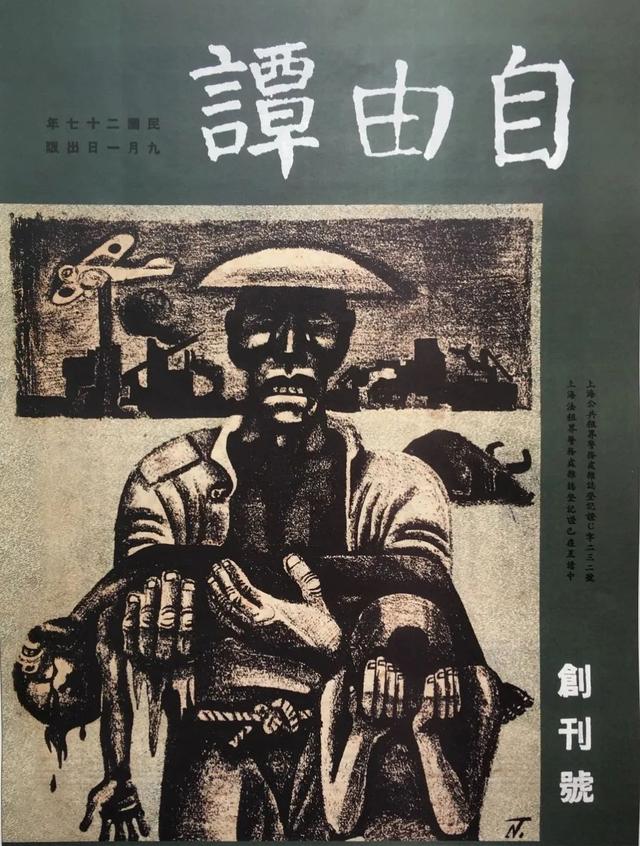

Candid Comment這本英文雜志就是兩人合編的,它還有一個中文版“雙胞胎姊妹”,即邵洵美所編的抗日宣傳雜志《自由譚》。爲了安全起見,兩份雜志的編輯人和發行人都由項美麗出面擔任。關于Candid Comment的稿源,項美麗在《我與中國》一書中介紹:“一部分是在上海的外國人中組稿得來,一部分則從《自由譚》裏挑來。凡邵洵美認爲英文版中的好文章,便由他譯成中文編進《自由譚》,而《自由譚》裏的好文章也大部分由他譯成英文收入《公正評論》。需要插圖便找他的藝術家朋友。”

《自由譚》創刊號

Candid Comment創刊號

楊剛翻譯的《論持久戰》,發表在英文雜志Candid Comment上

楊剛秘密翻譯的《論持久戰》,就連載在1938年11月1日第3期至1939年2月9日第6期的Candid Comment上,文章譯者署名爲Shih Ming,即“佚名”。正文前還有一段編者按:“近十年來在中國出版的書中,沒有別的書比這本書更能引起大家的注意了……它不僅僅預示著戰爭在威脅著我們,而且這個預言乃至種種情節都驚人地得到了證實。中國每個有識之士都熟悉這本書,但還是在這個連載中它才首次以英文出現……”

秘密發行的單行本

1939年1月20日,毛澤東在延安爲《論持久戰》英譯稿單行本專門寫了一篇序言,題爲《抗戰與外援的關系》。毛澤東在序言中寫道:“上海的朋友在將我的《論持久戰》翻成英文本,我聽了當然是高興的,因爲偉大的中國抗戰,不但是中國的事,東方的事,也是世界的事……希望此書能在英語各國間喚起若幹的同情,爲了中國利益,也爲了世界利益。”

毛澤東序言中“上海的朋友”,其實就是楊剛、邵洵美、項美麗等。是的,英譯稿《論持久戰》在Candid Comment連載的同時,就計劃另以單行本小冊子的形式發行。由于邵洵美的時代圖書出版公司不能印刷英文,單行本的印刷事宜被邵洵美委托給王永祿一手承辦,後者是時代圖書出版公司的助手,亦是邵洵美的好友。500冊書印出後,一部分由楊剛通過中共地下黨組織渠道發行,另一部分由邵洵美與王永祿秘密發給在滬的外籍人士。

關于秘密發行的過程,有文章這樣描述:“每當清晨和深夜,邵洵美駕駛著豪華的轎車悄悄上路了,在上海西區虹橋路、霞飛路等外國人聚居的僻靜馬路上開來逛去,不知情的人還以爲是有錢的公子哥兒閑得無聊的玩樂之舉,實際上,王永祿帶著書坐在後座上,緊張得手心裏全是汗。他們警惕地注視著周圍的動靜,等到四周不見人時,邵洵美就迅速把車停下,王永祿則拿上早就准備好的書敏捷地跳下車,飛奔到外國人的住宅或公寓門前,往每個信箱中都塞進一本書,又立即返身上車而去。”

實際上,秘密發行的情景,已經很難考證。我們可以肯定的是,這500冊英譯本雖然發行數量不多,但對當時在上海乃至國外的海外人士盡快了解中國抗戰形勢,以及中國共産黨正確的抗戰方針起到了關鍵作用。率先連載《論持久戰》英譯稿的Candid Comment和它的中文版《自由譚》雜志,則因日本人的“重視”,不得不于1939年4月停刊。最終,《自由譚》僅出版了七期,英文版Candid Comment出版了八期。

而翻譯了《論持久戰》的楊剛,很快投入了新的戰鬥,從上海到香港,從桂林到浙贛前線,都留下了她忘我工作的身影。1944年,她以《大公報》駐美特派員身份赴美,向美國知識界宣傳中國抗戰的情況,還參加了中共留美黨員工作組的領導工作,而她唯一的、年僅10歲的女兒被送到了延安保育院。後來,女兒回憶起自己的母親,難掩心酸:“我們基本上沒有生活在一起,自我記事以來,我們見面的日子加起來也不超過兩年。她總是獨身一人在天地間的一頭忙碌著,而我在另一頭。”

新中國成立後,楊剛先後在外交部、國務院總理辦公室、中宣部國際宣傳處、《人民日報》工作。據早年與她共事過的胡繩和袁水拍介紹:“周總理很欣賞楊剛的學問才幹和爽直的性格,給予很大的信任……在抗美援朝戰爭中,楊剛作爲總理的主任秘書,分管國際宣傳工作。在開城談判期間,她日以繼夜地協助總理處理這次冗長的談判的工作。”可惜,1957年,剛剛五十出頭的楊剛不幸逝世。胡繩和袁水拍說,楊剛逝世後很久,毛澤東還惋惜過她過早去世,說楊剛是他所器重的女幹部之一。

或許是因楊剛的早逝,或許是她一生做過的革命工作太多,抑或是因工作的秘密性質,很長一段時期,楊剛翻譯《論持久戰》一事並不爲大衆所知。上世紀八九十年代,《楊剛文集》和傳記相繼出版,也不曾提到這段往事。直到邵洵美的女兒邵绡紅著文,這段傳奇的曆史才漸漸公之于衆。

1938年《自由譚》與Candid Comment創刊時,邵绡紅年僅6歲。那時,被朋友們親昵地稱爲“密姬”的項美麗,還有她那只毛茸茸的寵物“史密斯先生”,就深深地印在了邵绡紅心裏,但年幼的她對于父親和項美麗合辦的雜志並不了解。1943年項美麗回到美國後,與邵家的聯系幾乎中斷,爾後幾十年,天各一方,不通音訊。後來,隨著邵洵美的病逝,項美麗這個名字似乎已被歲月遺忘了。

直到1988年,一天,邵绡紅偶然讀到了一篇文章《項美麗的傳奇生活》,這才知道項美麗仍然是《紐約客》雜志的專欄作家。她欣喜地寫信到《紐約客》編輯部,項美麗與邵绡紅從此開始了鴻雁往返的“兩地書”。邵绡紅回憶,從1988年9月到1997年項美麗去世,項美麗寫給她的信近40封,還托友人將保管了半個多世紀的Candid Comment全部目錄複印後寄來,邵绡紅由此才了解了這份雜志的內容。“在抗日的前提下,該刊物不偏不倚,有描述日軍鐵蹄下中國人民的生活,如‘戰時的蘇州’‘上海的磨難’等,也有抗日第一線的報導,其中有國民黨政府軍前線消息,也有淞滬遊擊隊方面的,也有八路軍的,如‘八路軍戰地學校’‘陝北公學’等。”

邵绡紅還驚喜地發現,雜志分期連載了毛澤東的《論持久戰》英譯稿。1995年,邵绡紅在美國見到了90歲高齡的項美麗,時隔半個多世紀,項美麗與邵绡紅談起了關于《論持久戰》的往事,說“洵美英文好”,常跟隱居她家的楊剛一起字斟句酌琢磨譯稿,她自己只是在語法上提點意見,譯後潤色潤色。她記得那時的楊剛身體弱,常犯胃病服藥。她還告訴邵绡紅,毛澤東爲單行本寫的那篇序言是邵洵美翻譯的。

遺憾的是,毛澤東親筆所寫的中文序言原稿並沒有保存下來。據邵绡紅回憶,那篇中文序言手稿被焚毀了,因爲上海解放前,白色恐怖嚴重,邵洵美擔心有人來抄家,迫不得已而爲。不過,《論持久戰》英譯本倒是保存了下來。邵洵美料想,來抄家的人不一定識得英文,就冒險把那本小書塞進書架上英文書的夾縫裏。1949年,夏衍和周揚專程登門,取走了那本珍貴的英譯本。

2019年,《自由譚》和Candid Comment這兩本姊妹刊,在各方努力下,由上海書店出版社公開影印出版,填補了抗戰文獻的一個重要空白。楊剛和她的朋友們在民族危亡的關鍵時刻所做的貢獻,增加了珍貴的見證物。

指引抗戰勝利的燈塔

最近播出的電視劇《叛逆者》中,有這麽一個情節引起了觀衆的熱議:主角林楠笙偷聽來自延安的廣播,因聽到《論持久戰》,大受鼓舞,最終決定棄暗投明,向我黨靠攏。實際上,據目前的資料顯示,1938年《論持久戰》誕生後,更多地還是通過報紙雜志、小冊子等形式傳播。但毋庸置疑的是,《論持久戰》這部偉大著作,的確武裝了很多人的思想,産生了廣泛而深遠的影響。

文藝理論家林默涵回憶在《解放》周刊讀到《論持久戰》的情景時說:“我看到的時間也就是1938年七八月的樣子,我是在武漢郊區的山上一口氣讀完的。越看心裏越亮堂,越看越高興。中國不會亡,但也不會速勝,我從心底裏呼出了這句話。”他坦承當時的心情,“奇怪得很,仿佛自己換了個人一樣,由茫然變得有信心了。”正是因爲看了《論持久戰》,林默涵萌發了去延安的願望,並在延安加入了中國共産黨。

1938年底至1939年初,《論持久戰》輾轉傳入東北地區,它的理論光芒迅速照亮了抗聯戰士們的心。跟隨楊靖宇直至最後的警衛員黃生發回憶:“靖宇將軍善于學習。我印象最深的是,他有一本《論持久戰》,油印本,經常閱讀。”王一知是周保中將軍的夫人,很多年後她還記得周保中組織大家學習《論持久戰》的樣子,“記得是1938年的一個夜晚,部隊剛剛宿營,保中便在篝火旁召集大家開會,只見他手裏拿著兩張舊報紙,激動地說:‘同志們,這是《新華日報》,上面登著毛主席的《論持久戰》,有了黨中央和毛主席的指示,我們的鬥爭就更有辦法了!’”話音未落,全場立刻響起了歡呼聲。

不僅是黨內人士和民主人士將《論持久戰》視爲指引抗戰勝利的燈塔,就連一些國民黨高官都肯定了《論持久戰》。曾任白崇禧秘書的程思遠回憶,白崇禧從周恩來那裏得到這篇著作的原文,看後深表贊同。當下,將此文的基本精神摘成兩句話:“積小勝爲大勝,以空間換時間。”

1938年4月,國民黨高官衛立煌訪問了延安。陪他同行的趙榮聲後來在《衛立煌訪問延安》中寫道,自此以後,“衛立煌對于延安出版的書籍雜志看得多些了,不只是看看標題,而且翻閱一部分文章。最突出的一件事就是叫我陪他細讀毛澤東的名著《論持久戰》。”這本書不但對于衛立煌的“速勝論”、“唯武器論”等有很好的療效,而且使得衛立煌“對于八路軍打獨立自主的遊擊戰,深入敵後建立根據地有所理解、有所同情。”

令人意想不到的是,蔣經國也曾熟讀過《論持久戰》。中共地下黨員余致浚曾打入國民黨機關,擔任蔣經國的“私人秘書”。他逝世後,侄女葛娴在其遺稿中發現了一份材料,裏面提到,1940年初的一個傍晚,蔣經國邀請余致浚等人去家裏喝咖啡,聊天時,“蔣經國突然把話鋒轉到毛澤東的《論持久戰》了……我們自然是仔細聆聽,他對《論持久戰》佩服得五體投地……他還說,他已閱讀過七八遍了,有時間還要下功夫去鑽研。同時,他從書架上取出一本《論持久戰》的單行本,全書已翻閱得很舊了,書上紅藍鉛筆劃的道道、圈圈,密密麻麻,書邊周圍寫滿了中文和俄文。”

不怪蔣經國佩服得五體投地,隨著抗戰形勢的發展,曆史幾乎完全應驗了毛澤東在《論持久戰》中的預測。正如1944年斯諾所說的那樣:“無論人們對共産黨人可能抱有怎樣的態度,無論人們自身代表哪個階層,大多數中國人都承認,毛澤東對國內和國際力量做出了准確的分析,並且正確預見了未來政治形勢的基本走向。”