(新加坡眼按:不知道蔣勳是誰?文藝中青少年那得補一補了。台灣當代能同時拿文筆、畫筆、麥克風,且都受到大眾喜愛的,首推蔣勳。“他此次應華中校友會來到新加坡開辦講座,是獅城文藝愛好者接觸到華文圈主流文化脈絡的一次機會,講座詳情請翻到文章底部。

轉載蔣勳在中國《南方周末》刊發的一次講座實錄,四年後看,思想火花仍可圈可點。)

美是回來做自己/蔣勳

《美,看不見的競爭力》我在台灣的企業界講過很多次。在大學裏講美學,我不太會用到“競爭力”。美可能是一朵花,很難去想象如果我凝視這朵花,跟競爭力有什麽關系。

我曾在美索不達米亞發現八千年前的一個雕刻:一個女孩子從地上撿起一朵落花聞。這個季節走過北京,如果地上有一朵落花,很可能一個北京的女孩子,也會把它揀起來聞。如果這是一個美的動作,它不是今天才發生的,八千年前的藝術品裏就有。所以我在大學上美學課不談競爭力,就談這朵花。

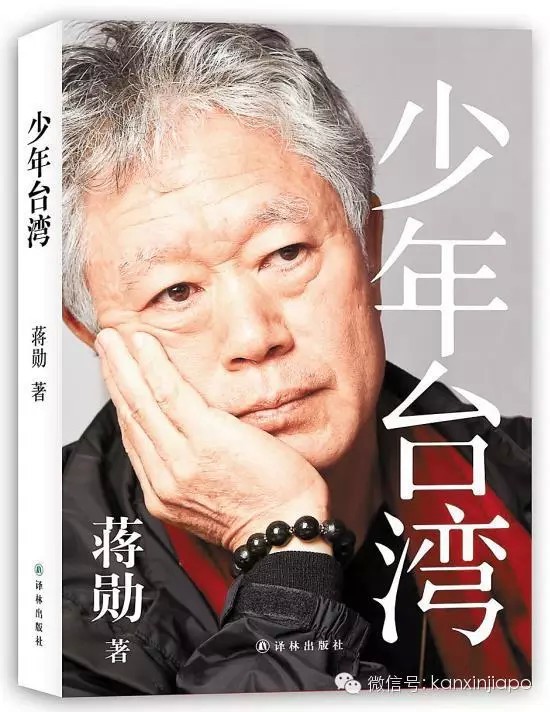

2011年10月8日,蔣勳在北京劇院演講 (中信出版社/供圖)

那時,我在台灣中部的東海大學。這個學校有十三個校徽,它的前身是輔仁大學、燕京大學、金陵女大、聖約翰大學……當年美國人用庚子賠款建了十幾所教會學校,1949年以後庚子賠款余款撤到台灣,成立一個聯合董事會。東海大學就是用這筆錢建起來的。校園很大,整個大度山都是它的校園,校園裏到處都是花,每年四月開到滿眼缭亂。教室的窗戶打開,學生們根本不聽我講課。剛開始我有一點生氣,可是我想,要講美,我所有的語言加起來其實也比不上一朵花。所以我就做了一個決定:“你們既然沒辦法專心聽課,我們就去外面。”他們全體歡呼,坐在花樹底下。我問:爲什麽你覺得花美?有說形狀美,有說色彩美,有說花有香味……

把這一切加起來,我們赫然發現:花是一種競爭力。它的美其實是一個計謀,用來招蜂引蝶,其背後其實是延續生命的旺盛願望。植物學家告訴我,花的美是在上億年的競爭中形成的,不美的都被淘汰了。爲什麽白色的花香味通常都特別濃郁,因爲它沒有色彩去招蜂引蝶,只能靠嗅覺。我們經常贊歎花香花美,“香”和“美”這些看起來可有可無的字,背後隱藏著生存的艱難。

後來我跟學生做一個實驗,我們用布把眼睛蒙起來,用嗅覺判斷哪是含笑,哪是百合,哪是栀子,哪是玉蘭……這個練習告訴我們,具體描述某一株花“香”是沒有意義的,每種花的香味都不一樣,含笑帶一點甜香,茉莉的香氣淡遠……美是什麽?另一種物種沒法取代才構成美的條件。我問學植物的朋友:如果含笑香味和百合一樣會怎樣?他說:“那它會被淘汰了,因爲它東施效颦,沒有找到自己存在的理由。”所以我常常給美下一個定義:美是回來做自己。可是談何容易。

“東施效颦”是一個很悲哀的成語

東施效颦的故事大家都知道。西施是上古時代很有名的一個大美女,她的故事有點像李安拍的《色,戒》。吳越打仗,越國打敗了,越王勾踐要複國,可是軍事力量不夠,談何容易,所以他就想到了一個現代人類還在用的方法,訓練女間諜。這些女間諜其實是在民間找到的。東村姓施的姑娘就叫東施,西村姓施的就叫西施……如果你只訓練一個女間諜,萬一她失敗了,你就沒戲唱了,所以要多訓練幾個。所以那次越王一次送去十幾個美女,讓她們運用各種能力去蠱惑吳王夫差。結果西施成功了。

我們不知道西施到底有多美,她留下來的記錄蠻特殊,她大概有心絞痛的病,一痛起來她就會皺眉、捂住胸口,後來我們特意把這兩個動作命名爲“颦”和“西子捧心”。西施每次一心絞痛,夫差簡直會愛憐得魂飛魄散。這個時候最痛苦的人是東施,因爲她擺出各種姿勢,夫差都不太看她。東施大概會經常怨毒地看著西施想:我到底輸她什麽?美一旦開始有輸贏,有比較,其實是蠻悲哀的事。最後東施得出一個非常危險的結論:她會心絞痛,她會發愁,我不會。

其實東施有可能是一個非常健康的女孩子,也許是跑四百米能得冠軍的田徑選手,皮膚曬得黑黑的……很多人在電影裏故意把東施拍成一個很醜的女孩子,我覺得不對,她如果醜,她不會被國家選出來。可悲哀的是,東施到最後沒有辦法相信她自己也是美的。所以有一天上朝,她故意模仿西施,那麽壯、那麽健康的女孩子,一皺眉,一捧心,所有人都快瘋了。“東施效颦”是一個很悲哀的成語。

既然伸出去不好看,那就蹲下來

關于美,中國的先賢下過很多定義。

老子在《道德經》裏說“天下皆知美之爲美斯惡矣”。所有人知道的美已經不是美了。

“美”上面是一個“羊”,下面是一個“大”,所以《說文解字》說:羊大爲美。我很害怕這種古書,文字太精簡,爲什麽中國人兩千年來都說“羊大爲美”?牛大不美嗎?後來我看到一個日本學者做了一篇論文,他認爲“羊大爲美”是早期人類味覺感官,吃羊肉時候感覺到的快樂。這個論文爭議很大,很多人反對:我們現在講美是視覺的或者精神性的美,沒有人會說自己的女朋友美得像一碗羊肉面。可是這個論文對我很有啓發:如果“美”跟味覺有關,我想到另外一個字“品”。

三口爲品,一個口是吃,不餓了,才能“品”,味蕾感覺到的酸甜苦辣都變成口腔的記憶和審美。“品”這個字在中國的南北朝被大量運用。鍾嵘寫《詩品》、謝赫寫《畫品》,把詩人、畫家分爲九品。很多詩人寫了大量的詩,但是“下下品”,陶淵明的詩“落地爲兄弟,何必骨肉親”,簡直像白話,但他把詩的思辨品質拉到了極致,所以是上上品。“品”是很複雜的審美活動。

現代企業常常講“品管”、“品牌”,品牌是建立在品位基礎上的。

香奈兒縱貫二十世紀到現在,是非常了不起的品牌,她的創始人加布裏埃·香奈兒是一個在鄉下孤兒院長大,生命力十足的女人。年輕的時候,她曾到巴黎賣帽子,賣得並不好。

在1920年之前,法國女人的服裝就像印象派畫作裏那樣,胸部很大,腰勒得很細,有的女性去做打斷肋骨的手術,爲了要17寸的腰。因爲腰勒得太緊,氣上不來,講話經常昏倒。這恰恰給某些男性充當保護神的機會。可是工業革命以後,工商業越來越發達,女性的競爭力不輸給男性,越來越多的女性做了企業的主管。她常常要召開會議,如果她的腰只有17寸,常常要暈倒,她大概很難樹立威信。她很聰明,看到了大勢所趨,就把男人的西裝做出腰身,加上墊肩,改出最早一件女性套裝。從此香奈兒一炮而紅,她不止設計了一個服裝,也改變了性別差異,她塑造了女性可以承擔責任的形象。

大衆的風起雲湧,社會的流行風潮不是沒有原因,背後一定有一個東西在驅動,普通人說不清楚那是什麽,少數人卻能嗅到其中的趨勢。而這些人往往不是左腦很強、永遠考第一名的人,而是直覺很厲害的人。這就是“看不見的競爭力”。

亞洲在市場經濟的戰場上跟著西方跑了一百年,很急迫希望我們能趕快追上去。不是在後面追,而是能超越去想。我多麽盼望我站在北京的街頭,滿眼看到不是香奈兒、阿瑪尼、寶馬、奔馳……而是我們自己的品牌。

那是我夢想中的北京,這裏有過齊白石,有過曹雪芹,有過沈從文,這個城市的文化的底蘊是最厚的,他一點都不輸給巴黎、紐約。

當年我到北京,沈從文先生剛過世,我很遺憾,但我的反應沒有林懷民那麽劇烈。他是一下子就在沈先生的靈台下跪下去了,沈夫人很驚訝,她不了解,我們在台灣的時候,沈先生的書是“禁書”,我們偷偷在底下傳,並且覺得,如果有一天能跟沈從文說:你一直是我的老師,該是一件多麽棒的事情!

所以你看,美的力量比什麽力量都要大,它可以讓你把未曾謀面的人認作老師,禁都禁不住。

大家如果去香山,可能都看到曹雪芹紀念館。其實那幾間房子不是曹雪芹住的,但假的都要造一個。怎麽可以沒有?他曾經在那邊生活過,在一個家族的敗落裏回憶起自己一生的繁華,講自己一生什麽事也沒有做,就是認識了一些了不起的女子,這些女子不應該因爲我沒出息不傳世,所以要爲這幾個女孩子寫一部書……現在不是講女權主義、女性書寫嗎?曹雪芹在三百年前就是女性書寫,他讓我們看到那些女性,從更新的角度看待美。

剛才提到了香奈兒,也提到了阿瑪尼。大家可以到北京阿瑪尼的旗艦店看一下,它的色調偏黑偏灰,很少有缤紛的顔色。喜歡阿瑪尼的人說那是低調的奢華,你要看很久才知道那個料子真好,有隱隱的花紋和亮光。這需要很大的信心。如果是東施,她可能會說:我可不可以學一學別的牌子,來一個紅色西裝?那阿瑪尼就完了。阿瑪尼成功的秘訣就是笃定地做自己。

有比它更了不起的。單色系可以很美,其實是宋瓷創造的。宋代之前是唐三彩,之後是元青花、清彩瓷、琺琅瓷,宋朝決定一件瓷器可是只有白色、青色,同樣也美輪美奂。台北故宮有一個蓮花盆,珍貴得不得了,當年不過是養水仙的花盆。現在全世界有六十幾件汝窯,汝窯在世界拍賣市場價格是最高的,全世界的貴族都以擁有一件汝窯器皿爲榮耀。國外皇家瓷器廠很長一段時間是以宋元明最好的瓷器爲母本,做一點簡單的加工,鑲鑲金邊之類的。宋瓷其實是世界瓷器第一品牌,而且是一千年的品牌。

世界上,上千年的品牌不止宋瓷一個。有一次我帶台灣宏碁電腦創始人施振榮先生去希臘看阿波羅神殿,那時候施先生心髒剛動過手術,走山路很辛苦。終于到了目的地,他有一點錯愕:難道我們走幾個小時的山路來看的神殿就是六根柱子?而且還有三根是斷的?一般的觀光客不太敢這樣問,好不容易走上來,趕快拍照又下去了。

我有一點兒要被他問住了,我想了想,回答說:施先生你一路上說,我們要創造自己的品牌,什麽叫品牌?如果阿瑪尼是品牌,香奈兒是品牌,這個柱子是希臘兩千年的品牌。你在台北、莫斯科、紐約、北京,都可以找到這個柱子,全世界不同陣營國家的國會大廈,全部依循希臘柱式。

今天,全世界的孩子學美術,大概都會對著希臘人體雕像畫素描;全世界的人,只要去健身房,它的標杆就是希臘的身體。這也是希臘的一大品牌。世界上有很多叫“亞曆山大”的健身房,沒有叫“孔子健身房”的,如果有人這麽叫,它一定沒生意。

其實,孔子不見得體弱,他父親身高超過一米八二,能舉起正在下落的城門;他常年在各國講學,風餐露宿,是典型的背包客。也許我們對古人的概念化想象,把我們原本有的競爭力扼殺掉了。如果我們認定只有希臘的身體是美的身體,我們就會不太知道自己的身體美在哪裏。

你知道最早開始思考這個問題的人有多辛苦?

台灣雲門舞集的創始人林懷民本來是學現代舞的,但怎麽跳,怎麽努力,也是學人家,人家還不買賬:你爲什麽要學我們?你腿那麽短怎麽跳天鵝湖?後來他想:既然腿伸出去不好看,那就氣沉丹田,蹲馬步。結果他在全世界贏得掌聲,因爲那是東方的身體,東方的美學。

最微小的努力可能是最大額救贖

中國人有很多美的實踐,但無可否認,最早讓美成爲一門學問的是西方人。“美學”這個詞是後來日本人翻譯的,翻譯産生了很大的問題,仿佛美學就是研究美和醜的學問。然而事實上,美學的拉丁文原意是“感覺學”。

也許我們可以閉起眼睛,感覺一下自己的口腔裏有多少味覺的記憶,自己的鼻腔裏有多少嗅覺的記憶?

我曾把學生帶到菜市場,台灣的菜市場收工之後,會打掃得很幹淨。我拿布蒙住學生的眼睛,讓他們猜白天哪一個攤賣什麽。結果他們很快就找到了賣魚、賣蔥、賣姜、賣牛羊肉的攤子。

那麽,氣味到底是什麽?它是肉體生命已經不在了,還在空氣裏流動著的東西。

母親過世以後,我常常聞到她的味道,我一直覺得是我的幻想,因爲我跟她太親。做了菜市場的實驗,我才發現:鼻腔的記憶體是這麽靈敏,最愛你的人已經離你而去,她的味道卻揮之不去。

幾年前,發現鼻腔裏記憶腺體的科學家已經得了諾貝爾獎,他發現人能分辨一萬多種嗅覺。你能聞出這麽多的味道嗎?你是否記得春天從北方吹過來的風沙的味道?去香山的時候,你是否聞到過松樹的清香和苔藓的潮濕?收割後的田野、大汗淋漓的愛人,是否在你的鼻腔裏留下記憶?

年輕的時候,我在巴黎讀書,讀到第四年突然很想家。在香榭麗舍華麗的街道上,蓦然覺得秋天的荒涼。忽然,我的鼻腔釋放了一種味道,讓我一下子熱淚盈眶。那是台灣夏天七八月間,太陽曬了一整天,曬到土都發燙,忽然來了一陣暴雨,土壤泛起的味道。我才發現鄉愁是氣味。你想家的時候,想的可能是某種奇怪的小吃,它一下子把你底層所有的東西都喚起。

你的眼睛能看到多少種顔色?科學家說,我們的視網膜能分辨兩千多種顔色。大家會不會覺得很奇怪,有那麽多嗎?紅、藍、紫……你數幾個就數不下去。

剛才我們講到,汝窯是世界第一瓷器品牌,有名“雨過天青”,最早是五代後周世宗創造的。別人問世宗:你喝茶的茶杯是要藍色的還是綠色的。他看著天說:給我燒一個雨過天晴的顔色。工匠很犯難,因爲他要等下雨,等雨停,要看天空很久,觀察到天光在藍跟綠之間變幻,其間又透露出太陽將要出來的淡淡的粉紅色。聰明的皇帝宋徽宗把它沿用下來了。康德說“美的判斷力”,把這樣的色彩固定在瓷器上,需要多麽高超的“美的判斷力”!

我們在作美的判斷的時候,視覺通道打開了、聽覺通道也打開了。

聽覺並不只是聽貝多芬、巴赫。今天是寒露,入夜以後,如果你仔細聽,應該可以聽到樹葉的沙沙的聲音,伴隨秋天最早到來的是聲音。我們的古人寫過多少關于“秋聲”的詩,古代文學裏有多麽好的敏感度!如果我們只知道讓孩子背唐詩宋詞,而忘了讓他聆聽秋天的聲音,那沒有太大意義。

秋聲一來,過不了幾天,香山滿山的銀杏都會變黃,灑落一地。

今天我們講競爭力,掉了還有什麽競爭力?因爲接下來的季節是一個艱難的季節,在緯度這麽高的地方入秋入冬養分是不高的,只能把部分肌體犧牲掉,保存最好的水分和養分,來年春天重新發芽。如果你看到了秋天凋零的悲哀,那你恐怕不懂什麽叫“看不見的競爭力”。莊子說“天地有大美而不言”,大自然每一天都在做美的功課,可是他不講話。

我最敬佩的老師佛陀,沒有寫過一本書,我們今天看到的很多佛經,不過是他學生的筆記,所以開頭總是說“如是我聞”。有一天佛陀不想講課了,就拿一朵花給大家看。他的意思是說:我一生講的經,就在那朵花裏,你懂得了那朵花,就懂得了生命本身。

回到生命的原點,才能看到美。美最大的敵人是“忙”,忙其實是心靈死亡,對周遭沒有感覺的意思。我們說“忙裏偷閑”,“閑”按照繁體字的寫法,就是在家門口忽然看到月亮。周遭所有最微小的,看起來最微不足道的事情,可能是我們最大的拯救。我不覺得,今天在這個城市裏,我們講任何大道理對人生有什麽拯救,我們能做的是許許多多微不足道的小事,一點點像女娲補天一樣,把我們的荒涼感彌補起來。

(蔣勳畫作:紅袖添香夜讀書)

看到大,也關心小

這個城市有多少被你遺忘的角落?

大家都知道《清明上河圖》,一個畫家受命去畫他的城市,表現其中的繁華。畫家畫了一千六百多個人,各式各樣的場景。其中有一個場景是:官家的轎子出來,前面有人舉著“肅靜回避”,一個小孩在路中間玩,他媽媽怕他被馬踩到,驚惶地把他抱起。如果是你受命拍一個關于北京的紀錄片,你能不能拍出這個畫面?

還有一個畫面,出現在畫卷快結束的地方。一個做大官的人進城,前有開道車,後有隨護。城門口有一群叫花子,其中有一個沒有腿,做官的人回頭看了他一眼。看到這個地方,我覺得這個畫家真了不起。我的學生問我:你覺得那個做官的人後來給乞丐錢了嗎,我說我不知道,我覺得一個畫家能畫出大官跟乞丐的對視就很了不起了。

好幾年前,我路過天安門廣場,在長安街上看到一個畫面:那一定是一個鄉下來的婦人,因爲只有下田勞動的人才會有那麽粗壯的骨骼。她餵孩子吃奶,毫不遮掩,孩子吃飽了,奶汁還很多,她就讓奶滴到長安街上。我覺得那個身體好動人:她跟那個土地是在一起的。我問自己:T台上的美跟這個婦人的美,哪一個能讓我記憶更久?

美不僅僅是華服名模,甚至不僅僅清風明月、巴赫貝多芬,要看到美,我們首先要看到生命存活的艱難。

唐朝人喜歡畫牡丹。我曾在二月間到日本皇宮裏看過牡丹,全部用草圍著,上面還撐一把傘,因爲牡丹有一點風吹雨打就會凋零。宋朝以後發現牡丹的美不能體現生命頑強的競爭力,就開始畫梅花。王冕的《南枝春早》成了傳世名作。如果說唐朝創造了牡丹的美,宋朝發現梅花的美,我們這個時代用花來象征,可以找到什麽?

上海世博會的中國館使用漢朝鬥拱的造型,堆砌出一個倒三角形的飛檐式建築。我看了很辛酸。因爲我看到它強大背後,是幾乎要被世界列強瓜分殆盡的屈辱記憶。所以它的強是一定要撐出來。可是我看到英國館,輕輕松松就做出一個好漂亮的東西。當時我就想:如果真的是大國崛起,必須有最笃定的自信,不去做場面上的東西,而是回到最小的事情,慢慢做,不一定要那麽快。現在的強有一點用力,並且用得好辛苦,我害怕它變成煙火,那麽絢爛華麗,可是一下沒有了。

唐的文化、宋的文化爲什麽有厚度?因爲它看到大的,也關心小的。杜甫擠在難民裏面逃難,寫出“朱門酒肉臭,路有凍死骨”。如果這十個字變成千古絕唱,我覺得不是詩的技巧,而是詩人心靈上動人的東西:他看到了人。同樣那捧白骨,很多人走過去都沒看到。

(石岩記錄縮寫,經演講者訂正)轉自《南方周末》

——-蔣勳2015新加坡講座信息——-

《蔣勳談生活美學——天地有大美》時間:2015年3月1日(星期天) 地址:華僑中學誠毅樓。 票價:35(學生票10元)