母親已認不得我

她只稱呼我“阿叔”

把我當成收容她的隔壁鄰居

失智症是一種可怕的心病

如果她能少記點兒從前,多記點兒現在

也許痛苦就會減少很多

畢竟,上一代人的回憶

大多是痛苦和悲傷

媽媽從城市走入鄉村

母親的童年是在俗稱“賭間口”(見下)的橫街窄巷中渡過,後來搬到樟宜俗稱“永豐園”的一間鋅板屋。這裏離我家不到一公裏,中間隔著一條小溪。也許是近水樓台,父母親的婚姻就在家長的安排下輕易說成了。

(編按:早期新加坡很多地名人們都愛用俗稱,而不用官方地名。所謂“賭間口”就是中國街China Street,此地毗鄰新加坡河,早年許多南下華工在此務工、生活,他們的娛樂方式包括吃喝嫖賭,中國街聚集了合法經營的賭檔和鴉片煙館,因此得名“賭間口”。)

母親性格柔順,兼且在市區長大,鄉村生活對她是一種考驗。嫁來李家後,就得擔起照料一家的重擔,還要面對陌生環境和性格強悍的家婆。很多生活的不愉快只能背後暗自流淚,甚至好長一段時間都不敢回娘家,怕祖母不高興。

(這是新加坡90年代標注的一些早年“甘榜”的地圖。所謂甘榜,就是農村。藍色星是賭間口位置,紅色星是加基武吉永豐園大概位置。現在加基武吉是輕工業區,尤其機修行業較爲集中,也已經通了地鐵。)

人在面對困境時更能發揮意志堅韌的一面。母親先後生了四男三女,我排行第三,前面還有兩個哥哥。照顧兒女的工作已讓她忙得一塌糊塗,但她動手改善家裏經濟的努力並沒停過。先是養一批小雞,雞長大後生雞蛋,雞蛋成了家裏主食;逢年過節殺一只雞,飯桌上多了很多笑聲。

母親和大哥、二哥。1951年。

養雞成功後,母親開始養豬。不知是那個軍師獻計,母親選擇養幾頭母豬,等到母豬春情發動,“牽豬哥”的人上門配種,母豬産下十多頭小豬,這時家裏樂成一片,大家都爭著用奶瓶爲分配不到奶水的小豬餵奶。

母親已不再是城市女孩,她每天要餵豬,卷起褲管下水去采浮萍、蹲在泥地上切浮萍、在大镬邊冒汗煮豬食。沒有浮萍就改采一種類似芋葉的植物,這種植物的汁液沾上皮膚讓人奇癢難當。有時也向村裏雜貨店賒買一種椰渣曬成的大圓餅,浸泡在熱水裏就成了豬的食糧。

忙碌從沒間斷,等到賣乳豬的日子到來,才能喘上一口氣。買豬的人總把價錢壓到最低,當豬去欄空,母親手裏握著幾張鈔票,盤算付出的辛勞是否值得這一丁點的回報。她對著空豬欄默默怔望,那頭失去骨肉的母豬也來回哦哦叫,揪心畫面久久難忘。

每年春節,母親要我寫些春聯貼在豬欄,紅彤彤的紙上寫著“六畜平安”四字,笑得燦爛。我終于明白,平安才是最重要的生活願望,那幾張鈔票不過是賴以生存的幾葉浮萍。

營養不良的童年

一個失業的父親,七個等待哺育的小孩,我的童年一直籠罩在營養不良的陰影中。母親養豬的收益,有時還入不敷出,更別說解決溫飽和營養問題。

其實,養豬並不容易,也常會制造許多事端。母豬一到發春期,性情大變,不但來回竄走,還會用強有力的嘴巴撸開豬寮的門欄,沖出囚籠,四處去尋找她的幸福。母豬投奔自由後總要瘋幾天,直到興盡才自行回籠。不幸的是,就在這幾天,附近的菜園農田就遭殃了。這不是三言兩語道個歉就可以解決的問題,有時還要賠錢才能了事。

(1959年的甘榜一隅.照片來源:新加坡檔案館The Ralph Charles Saunders Collection, courtesy of National Archives of Singapore)

有一回,母豬竟跑去我伯父的菜園撒野。伯父很快就扛著鋤頭上門,對母親臭言相向,直到詞窮才吐著口水離開。伯父性子剛烈,村裏人避而遠之。母親更怕他,只好趕忙給豬欄加固,層層疊疊釘上好多木條木板,希望能阻止母豬的越獄行動。

我十歲那年某天早上,還沒睡醒就被母親驚叫聲吵醒。沖出門外,只見母親對著被撬開的豬棚大叫,一見到我就喊我去把母豬找回來。我睡眼迷蒙,聽到命令拔腿就跑,才跑不到三十米,一陣天旋地轉,世界突然一片黑暗……

(我暫時和世界失聯了。母豬終于把自己的快樂建築在我的痛苦上。我長期營養不良的身子終于發出警鍾。母親焦急的臉,不斷排山倒海襲來……像斷線的風筝、所有亮光都飄遠了,再無聲息……)

也不知過了多久,幽幽醒來,我躺在母親懷中,隔鄰海南阿嫂正大力搓捏我的額頭和雙手。望著臉色發白的母親,她口裏叫著我的名字,眼裏的神色,無法形容。母子倆靠得如此之近,是多少年前的事了。自從母親養了豬,精力都花在豬身上。我在埋怨嗎?能怪她嗎?我很想對她說,我沒把豬追回來,我不知如何去追一只春情發動的母豬,我更不想看到她讓人惡言羞辱的情景……

但,我一句話也說不出。

〔附錄〕她只記得從前

2018年,我在《新華文學》刊登一篇短文,題爲《她只記得從前》,寫的是媽媽近況。這一年,她九十二歲,患上嚴重失智症。十年來,苦難和辛酸的記憶一點一滴逐年流失。雖然每天與我朝夕相對,卻認不得我,更別說那場追豬昏倒的陳年往事了。

我附錄這篇短文,看一看失智症對媽媽的摧殘:

她放下筷子,從衣袋裏掏出一個小錢包,拉開拉鏈,小心翼翼摸出一個五角硬幣遞給我。每天用完餐,她總要掏錢付費,枯瘦的手和凝望的眼神讓我一下子就心頭澎湃。含辛茹苦走過這麽多困難歲月的母親已認不得我,她只稱呼我“阿叔”,把我當成收容她的隔壁鄰居。

失智症是一種可怕的心病,把一個七十歲還能上下十層樓梯的老人摧殘成如此境況。如今母親已屆九十,生活裏只有幾個不存在的小嬰孩和一間回不去的鄉村木屋。她記不得眼前,只記得從前。記憶裏還哺育著一群小孩,住在鄉村木屋,努力地每天一天過一天。

她的回憶是一群驅不走的惡魔,不斷吞噬她驚恐而又疲憊的心。過去的記憶紛紛上門尋仇,坐在沙發,對著電視,什麽也看不見,一會說房間有人,一會說有人從窗口爬上來。半夜,起身找遍全家,說小孩不見了,要回去找小孩,不能讓別人帶走。她要立刻回家、回去甘榜菜市的家,一間早被勿洛組屋取代的木屋。

我陷入兩難,不知是要根據醫生指示,順著她的意思或轉去談別的話題;還是向她解釋,這只是她的幻象。但畢竟是我母親,她的回憶中有我,我的生活裏有她;我們一起走過那些歲月,我知道她揪心的根源,卻無法幫忙她逃出所有困惑。我詛咒這些記憶,像詛咒所有曾經施加在我倆身上的遭遇。

她有時會懇求我帶她回去自己的家,仿佛那是一個能治療所有痛苦的樂園。而我,要到那裏去找回這間木屋?要怎樣才能找回她的從前?怎樣才能理清這些不停跳動的記憶?我只能載她去兜風,指她看哪裏是勿洛,哪裏是淡濱尼,然後再去吃一餐。暫時舒緩,等待下一次發作。

如果她能少記點從前,多記點現在,也許痛苦就會減少很多。畢竟,上一代人的回憶,大多是痛苦和悲傷。

阿嬷會爬樹

那個年代,鄉間最大的娛樂就是串門子。附近家庭以海南人爲多,大都是養豬人家,也有賣雞飯和當廚師的,幾個福建人家庭則是務農種菜。婦女們利用閑暇到處閑談,閑話多了也常引起口角。偶爾有陌生人走進村子,更是評頭品足一番。

我家每天都會泡上一大壺咖啡,讓上門的鄰居邊說邊喝。這咖啡看來只有顔色,沒什麽味道,大家稱之爲“咖啡尿”。雖然不滿我家咖啡,大家還是照樣上門。阿嬷用鄉音和海南人對談,一只雞一只鴨,竟然也可以笑成一團。

有一天,隔壁阿嫂上門,問我祖母在那裏。我指著庭院前一棵人心果樹說:阿嬷在樹上。祖母會爬樹,雖然大家啧啧稱奇,但我一點也不驚奇。阿嬷性格大喇喇,能言人所不敢言、做人所不敢做,爬樹一技,難不倒她。這或許是她在金門水頭原鄉練成的本領。看她三兩下子,就攀上樹梢。她穿著黑色傳統中式衫褲,隱在枝葉間,不留意還真看不到。

(“1961年的鄉村生活條件非常差,吃都成問題,拍照更是件奢侈的事。忘了是誰借來一台相機,一時間村裏都轟動了。拍照的地點就在榴梿樹下,背景是濃密的人心果樹。照片裏總共五個人,祖母居中坐著,旁邊還有大哥、大妹和堂姐。那時我八歲,站在祖母旁邊,傻愣愣對著鏡頭。如果不是遠在北京的堂哥要求,恐怕也不會有這張合照。”——李甯強)

人心果樹好高好大,祖母爬到一定高度,就把竹籃挂在枝幹上,開始采起人心果。伸手摘不到的果子改用長竹竿,這竹竿前端用刀劈成十字開口,再用繩索紮好。開口剛好可以套牢一顆人心果,手一轉,果子就乖乖躺入開口中。

(人心果 chiku)

采滿一籃子,祖母把綁好長繩的籃子慢慢垂到地面,小孩們早搶著去接籃子。有時父親也會在地面接應,但這畫面總讓我奇怪,母子倆的位置如果對換,就會協調多了。

祖母爬樹的形象在我腦裏始終那麽鮮明,鄰居對她豎起拇指叫好時,我覺得自己也沾了一點光。有很長一段時間,人心果賣給芽籠士乃水果檔賺的錢,剛好幫補家裏三餐開支。

祖母的這門絕技並無傳人,因爲誤踩枯枝隨時都會摔下來。祖母不允許我們學她,常說爬樹是危險的,但她自己卻依然不停爬上樹。祖母真的不怕誤踏枯枝從樹上掉下來嗎?當然不是,只是我當時不明白,只有等我慢慢懂事,才逐漸明白她的苦心。

七十多歲了,我的祖母依然在樹上,直到她去世前幾年,這門絕技才正式隨她而逝。

白鹭鸶,擔畚箕

童年時光好像一直沉浸在家鄉歌謠的氛圍裏,祖母就是這種精神催眠的發功者。這些歌謠很快能讓小小心靈平靜,絕對是很好的催眠曲。

通常在晚飯後,祖母會對著一群小孩講述她在金門的生活,間中也講一些民間故事。講呀講的就會吟唱起來,仿佛回到她生活的原鄉,聲音裏飄著貧瘠的土地、翻過的番薯田、海邊吹來的風沙、土裏蠕動的蚯蚓,還有冷和饑餓。這兩種可怕的感覺不停在祖母口中重複。最後,歌聲哽咽了,桌邊煤油燈弱了,門外灑了一地月光,單調的蟲鳴叫著……

這些兒歌很多只是快板念白,樸實又鄉土,因爲朗朗上口,小孩很快學會。以三言和五言居多,辭藻不刻意修飾,充滿勞動人民的生活智慧。

祖母常吟誦的一首歌謠就是《天烏烏》,後來這首快板經過譜曲,唱紅台灣街頭和東南亞各國華人地區。而我最喜歡的卻是一首名爲《白鹭鸶》的快板童謠:

白鹭鸶,擔畚箕

擔到海仔垠,跌一倒,撿一錢

買餅分大姨,大姨嫌沒瓦(嫌不夠)

捉阿婆來究抓(發誓)

究抓沒,究抓有

投(投訴)嬸婆,嬸婆去做客。

投大伯,大伯賣粗紙(廁紙)

投來投去投著我。

我心肝,蔔蔔彈

雞姆換雞鸾(未生旦的雌雞)。

雞鸾跳落井,井面烏烏……

這樣的歌謠,好像沒有休止符,一層一層不停念下去。像坐著火車看風景,一站又一站,景在換,故事也在換。祖母吟唱時,不看我們。她只怔怔望著前方,手指有節奏地敲著桌面,唱著唱著眼眶就紅了。有一回我問她:阿嬷爲什麽哭?她猛然驚醒,趕忙用袖口擦了擦眼睛:“阿嬷剛才用紅花米搓湯丸弄紅了眼睛,哪裏有在哭?”

我知道她在騙我,她是在想已經無法回去的家。

– 待續 –

報名請點擊這裏。

“《回甘》發布會”與您分享60年代的陳年故事。李甯強請來五位嘉賓,聽聽他們心中的《回甘》滋味:

(1)李榮德 (新加坡國際廣播電台前副節目總監及資深配音演員)

(2)蔡憶仁 (彈唱人創辦人)

(3)林宣橗 (國大/新躍大/華大客座講師)

(4)許振義 (南洋學會副會長)

(5)林高 (本地作家/文化獎得主)

歡迎出席。

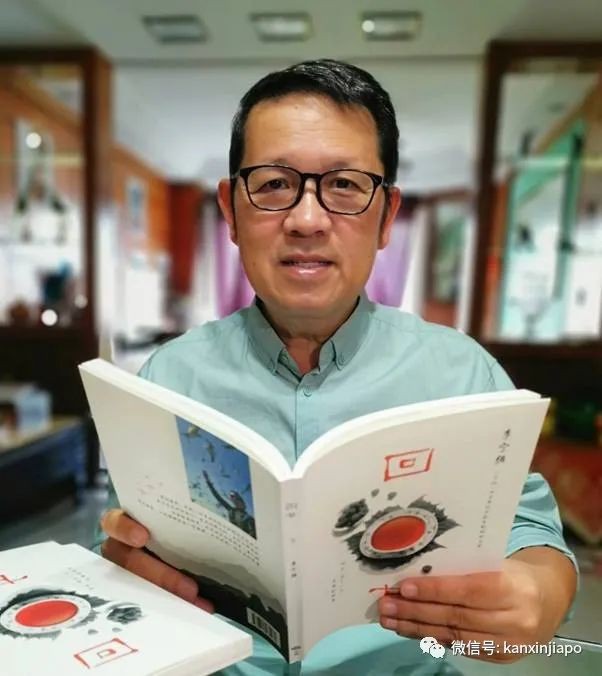

李甯強,祖籍福建金門,是一手拿筆,一手持相機的文圖創作人。

他成長于五、六十年代新加坡鄉村,受教于傳統華校中小學及末代南洋大學,投身于電視新聞編輯與電視劇制作。2008 年退出五光十色的傳媒界,自學攝影,開拓攝影結合文學的創作道路。著有三本攝影文集、一本散文集、一本詩集,並參與三本詩歌合集。堅持,是創作的原則;分享,是最終的目的。

通過攝影,李甯強把一切負面的想法和郁悶盡情傾泄。每天高高興興出門,去見識新天地、去體會新發現。堅持做每件事,就算摸索也要闖出一道門路。通過攝影,讓他慢慢悟出一些道理,從而找到一些正面的能量。

2015年創作《說從頭》,停筆在離開電視台後,沒想這才是真正精彩的開始,像自學攝影、文圖創作、停筆四十年再續文字緣、重新寫詩、出版五本書和曆經七十八年找回金門祖居的尋根之旅,都在這時發生,這促使李甯強決定寫《回甘》,算是《說從頭》續篇。繼續記錄個人回憶,當成一種經驗分享,分析過去對錯、堅持不放棄、提醒和鼓勵自己。《說從頭》像是在心情亢奮中喝下一杯百味雜陳的茶,而《回甘》卻是氣定神閑喝著一杯苦茶,入口苦澀,慢慢甘甜。

《回甘》沿襲《說從頭》寫法,單篇獨立卻互有關聯,每一篇都有畫面,配文照片更是大幅度增加。爲了不脫節和方便閱讀,以感情爲重點,保留了《說從頭》部份篇章,並增加一些後續內容。全書分前輯《回》,後輯《甘》,圖片以黑白和彩色區分。請讀者共品這杯余香袅袅的人生茶,誠意推薦《金門尋根記》一章。