”

(南洋大學原牌坊,李甯強攝)

放棄《星洲日報》

大學三年級結束前,大衆傳播系學生都被分配到不同機構去實習,爲離校就職做准備。我選擇了《星洲日報》,覺得這最適合我。報社設在羅敏申路,我見到負責人,他問我想在那一條線實習,我不假思索說要到體育組。當時是大馬金杯足球賽最瘋狂的當兒,同年(1977 年),國家體育場還發生球迷爭票入場互相踐踏死傷的慘劇。

編注:1923年,陳嘉庚在新加坡創立《南洋商報》,一方面爲自己的商業開辟宣傳渠道,另一方面爲華人商業服務,推動教育事業。1929年,新加坡虎標永安堂老板胡文虎和胡文豹兄弟創辦《星洲日報》,報頭爲蔣中正題字。1983年兩報合並,合並後共同出版《南洋·星洲聯合早報》,簡稱《聯合早報》。

我喜歡看足球賽,就算在考試期間也追聽電台的現場廣播。在大二那年,還被推選爲文學院足球隊的領隊,並在比賽中得了冠軍。想到可以借這個機會到處看球,寫寫賽後評述,就毅然做出了決定。

到了體育組,雖只看過一場球賽,卻真正體驗了報館生活。忘不了報社提供的簡單晚餐,感覺到一種工作場所少見的溫馨。

(1977年,作者當選爲南洋大學中國語言文學會會長,右二爲作者。)

實習到了尾聲,接到南大中文系來函,要我去面試修讀榮譽班課程。好事成雙,報社也決定聘請我擔任編輯職位。我不作太多考慮,這是我回報家庭、減輕兄妹負擔的時刻。

編注:“榮譽班”是英制大學的學位制度,文理科本科生在完成三年本科課程,獲得普通學位(即本科學位)之後,名列前茅的大概15%至20%的學生可以再讀一年,然後獲取榮譽學位,這一年就稱爲“榮譽班”。“榮譽學位”(honours degree)並非“名譽學位”(honourary degree),前者是需要修課並考試的,後者則是頒給對社會有巨大貢獻的人士,是一種殊榮;榮譽學位分三等:一等榮譽學位、二等甲級榮譽學位、二等乙級榮譽學位、三等榮譽學位。

我到人事部見了負責人,才知道職位是商業特輯編輯,心裏先冷了一半,待到知道月薪是620元時,就開始動搖了。當時,南洋商報的月薪是820元,我天真的希望報社也能提高到這數目,當然就碰了釘子。

“如果是620元,我看我就不接受這職位了。”我對負責人說。見她不置可否,我又補了一句:“如果不行,我還是回學校讀榮譽班了。”

“就算你拿了榮譽學位回來,我們還是給你這個數目。”負責人冷冷的應我。

這句話逼我到牆角,使我無法回頭。因爲心裏有氣,也不想回頭。爲賭一口氣,我毅然推開中文系會議室的大門,放棄了《星洲日報》。我告訴自己,一年的時間很快就會過去。

江湖紅樓夢

1978 年中,我決定多花一年,修讀中國語言文學系榮譽班課程。第一天到校,卻發現比別人遲了一步。

榮譽班需要寫畢業論文,寫畢業論文需要有輔導老師,但我卻發現大部分講師教授早已名花有主,這一驚非同小可。原來同學們在開學前已行動,選好老師、決定論文題目。我這種順其自然,現場即興的求學態度終于嘗到苦頭。

身在江湖,必須跟隨江湖。大學也是江湖,有門派、有競爭、有恩怨,或許也有生死。眼看就快輸在起跑點上,于是乎,趕忙到處探詢,尋訪名師,終于找到了皮述民老師。說來也巧,皮老師是 1972 年我贏得現場作文比賽的評選,因爲這一點小小的緣分,使我做出了決定。

皮老師當然不知道六年前的因緣,見面第一句就說:“你找上我,那就寫紅樓夢吧!”

(1978年,南洋大學中文系榮譽班全體學生與老師合影。前排中坐者爲系主任王叔岷教授,左二是我的論文指導老師皮述民。)

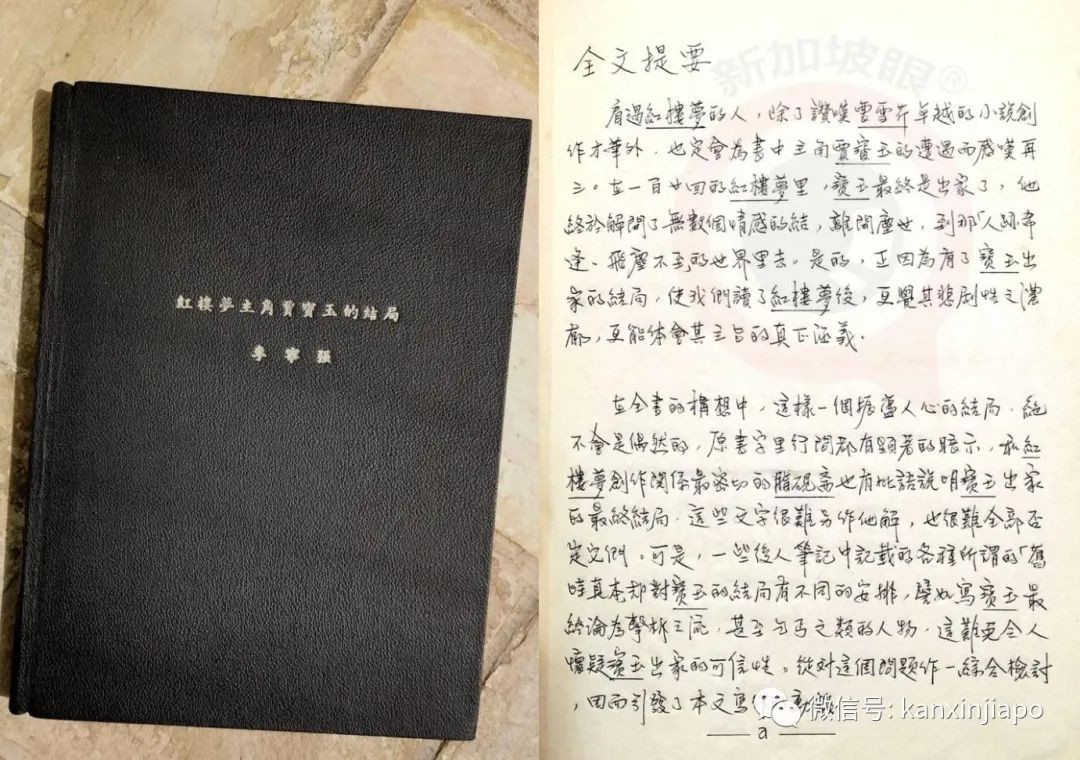

一點也不奇怪,皮老師是紅學的研究者,自然就給我定了一個題目——《紅樓夢中賈寶玉的結局》。我原本裝了滿腦子的構想,是寫閩南語方言呢?還是寫閩南歌謠?這下可好了,什麽也別想,話到喉間又生生吞了回去。那就《紅樓夢》好了,全聽老師的。

跟著,開始重看《紅樓夢》。以前年輕,不求甚解,只是因爲被它的文字吸引,如今重看,還要爲論文作功課,感覺全然不同。有關紅學的書籍很多,必須有取舍,引經據典繞著賈寶玉的結局去考量。終于了解寫論文只是一種做學問的鍛煉,如何旁徵博引、解析論證,學習爲學方法,才是寫論文的最終目的。當年還不興打字,一本論文完全是手抄本,每個字粒粒皆辛苦。最後到印務館裝釘硬皮封面,再打上金光閃閃的字體,心裏舒服極了。

(作者的畢業論文)

一個小小榮譽班十一名學生,雖說暗流洶湧,隨時在較勁,但課余大家還是鬧成一片,不談功課成敗,這世界多好。這小小的江湖給了我一年自由風雨,走過、看過,留下的都是回憶。

只想進入電視台

1979 年中,領到一張大學文憑,離開生活四年的南大。只不過一年光景,南洋大學將經曆另一場翻天覆地的大變化,很快的,這裏將挂起新招牌:“南洋理工學院”。

不管什麽改變,這一切,都不再與我扯上關系。過去二十一年來,不停讀書、不停汲取知識養料,爲踏入社會做准備。現在,卻突然有一種莫名的茫然。

(作者的畢業證書,南洋大學1979年頒發)

因爲曾經參與電視台主辦的辯論會,對加利谷山留下深刻印像,從此就把它的名字挂在嘴上。服役時,就算在野外叢林,一有休息時間,都會在記事簿上練字,寫來寫去,就只是“新加坡廣播電視台”八個大字。

畢業後,開始在報章上找電視台的征聘廣告,但總是失望。其實,我不知道自己想到電視台幹什麽,總覺得這就是我將來的工作場所,鎖定目標絕對不改變航向。

一個多月後,我對電視台的癡心等待有了結果。報章上終于出現電視台華文新聞組征聘“新聞主播”的廣告。在當時,這是個很新的概念,沒多少人了解它的工作範疇。既然等了這麽久,在大海浮沉中看到活命救星,毫不考慮就提筆申請。

收到電視台應試信件,再次登上加利谷山。無需面試,直接上考場。考試分文字考試和上鏡測試。當時心裏完全沒底,只能聽從指示任人擺布,等到被帶進化妝室上妝補粉,這才知道自己犯下不可原諒的錯誤。原來“新聞主播”的真正職務,就是靠一口漂亮華語在鏡頭前讀報新聞,算是新聞播報員的提升,自己還以爲主播是主導現場新聞的導播。

攝影棚很冷,應征者一個個被叫上主播台。終于等到自己上場,四周燈光毫不留情射來,隱約中三架攝影機在面前晃動。空氣緊繃,周遭無聲,耳朵裏嗡嗡作響。後來自己入了行,知道這正是評審從不同攝影角度看你的時候。

“三、二、一,開始!”場務一喊,注定我要和“新聞主播”說再見了。我告訴自己,就當成是一次經驗,趕快忘掉所有的不愉快。所幸筆試相對容易,測試範圍包括新聞采訪與編輯、新聞課題了解與論析,還有新聞的改寫與翻譯。我算是洋洋灑灑,把過去累積的知識和經驗全搬出來。

這時,1979 年已經走到盡頭,班上同學大都受訓去當教師了。不久,又聽到電視台已經找到新聞主播人選,希望窗口徹底關閉。

(1987年,住宿在雲南園第二座宿舍的同學們九年後重遊舊地,右一是作者)

誰想到,就在情緒最低潮的時候,我竟然接到了一通電話,來電者正是電視華文新聞組主任鄭民威先生。這通電話,掀開另一段峰回路轉的曆程:“我們看了你上回新聞主播的筆試,成績不錯,編輯部現在有一個空缺,不知道你願不願意接受這個職位?”

和電視台結緣就因這通電話,三十年恩怨也從這裏開始。1979年走到盡頭,盡是一片光明。1980 年 1 月 7 日,我到新聞組報到,這時己是 RTS 的末期。

我的月薪剛好是820元。

(2013年,作者重遊雲南園)

暴風雨中結束愛情長跑

1980 年 11 月 8 日,八年多的感情長跑終于結束,我和女友結婚了。這時,工作剛滿十個月。一切來得自然,在家長的壓力和張羅下,這個重要的日子就這樣寫進我的人生記錄裏。

整個婚禮遵照雙方家長意願,我們倆早有共識,只要家長開心,一切都聽命他們。家裏難得的喜慶,母親瘦削的臉龐終于有了笑容。十五年前父親逝世後,她從沒有一天不緊鎖眉頭過日子。什麽是快樂?心裏有什麽期盼?從來沒說,我也從來沒問,所有的答案現在都可以在她臉上找到。

迎了親,正要離開,突然昏天暗地,竟下起傾盆大雨,還夾雜著打雷閃電,感覺就是不尋常。大家打起傘,准備擁著新娘出門。動身之際,我回頭一瞥,只見嶽父孤單一人立在走廊轉角處,背著身抽動著肩膀。像電影裏的畫面,電光一閃,我記起他曾經對女兒說過的話:“你怎麽會看上他?他喜歡寫作畫畫,以後如何過活?”

(1980年,大喜之日的一場風雨,預示著將來同甘共苦的日子。)

在這樣的日子,他背著我們流淚,是在擔心?還是因爲即將與心愛的女兒分別?我沒法問他,心裏一陣抽痛,不敢再多望一眼。

雨繼續下,淋濕拖地的新娘禮服。

不到半小時,天竟放晴。回家敬了茶,又到植物園拍照,到處陽光普照,一片藍天。沒有人再提起那場不尋常的大雨。

一晃三十九年。

我家多了一道陽光

結婚不僅是兩個人的事,至少對我們來說。婚後,仍舊住在勿洛北路的四房式組屋,不同的是多了一個人。但這改變不可說不大,而且後果是我早就預想到的。三天後,太太回娘家,母親臉上罩了一層黑雲,一句話也不說。大概連她自己也說不出不開心的原由。過去祖母管家,母親在傳統家庭氛圍中長期壓抑,如今成了家婆,這樣的反應完全可以理解。

只不過幾個月,太太就用行動贏取了母親的心。

家照樣讓母親管,每個月我們都交給她一筆錢,讓她覺得自己仍是一家之主。每天,太太准備好早餐才出門工作,晚上回來還下廚煮晚餐,洗衣的工作也接手來做,母親一下子清閑了。太太和妹妹們的關系就更好了,有時教她們烹饪、有時和她們談天說笑,家裏頓時多了歡樂。母親看在眼裏,心裏踏實了。每逢周末,反倒是她主動要太太回娘家,過去的不開心早已雲消霧散。

我常覺得,結婚對一個女人來說,真是不容易。來到一個陌生環境,就得面對一切的未知。有多少人可以放下身段,主動去建立婆媳之間的關系呢?將心比心,我知道委屈了她,她卻從未有怨言。

當年,大家都是先買了房子再結婚,我們並沒這麽做。雖然一家十口要擠在一個小空間,但我知道,守寡這麽多年的母親絕對無法接受我搬離家裏的作法,過去她的遭遇太苦,我只希望她有多一點開心的時間。太太了解我的爲難,也陪我同甘苦,一句話也沒說。像一道陽光,她驅走家裏的陰暗晦澀。只要和她接觸,都能感受她的開朗和熱情。

三個妹妹也在她張羅下,一個個嫁出去。後來,兩個孩子出世,建立新家庭的時機成熟。母親根本沒反對,一切水到渠成,再自然不過。– 待續 –

李甯強,祖籍福建金門,是一手拿筆,一手持相機的文圖創作人。

他成長于五、六十年代新加坡鄉村,受教于傳統華校中小學及末代南洋大學,投身于電視新聞編輯與電視劇制作。2008年退出五光十色的傳媒界,自學攝影,開拓攝影結合文學的創作道路。著有三本攝影文集、一本散文集、一本詩集,並參與三本詩歌合集。堅持,是創作的原則;分享,是最終的目的。

通過攝影,李甯強把一切負面的想法和郁悶盡情傾泄。每天高高興興出門,去見識新天地、去體會新發現。堅持做每件事,就算摸索也要闖出一道門路。通過攝影,讓他慢慢悟出一些道理,從而找到一些正面的能量。

2015年創作《說從頭》,停筆在離開電視台後,沒想這才是真正精彩的開始,像自學攝影、文圖創作、停筆四十年再續文字緣、重新寫詩、出版五本書和曆經七十八年找回金門祖居的尋根之旅,都在這時發生,這促使李甯強決定寫《回甘》,算是《說從頭》續篇。繼續記錄個人回憶,當成一種經驗分享,分析過去對錯、堅持不放棄、提醒和鼓勵自己。《說從頭》像是在心情亢奮中喝下一杯百味雜陳的茶,而《回甘》卻是氣定神閑喝著一杯苦茶,入口苦澀,慢慢甘甜。

《回甘》沿襲《說從頭》寫法,單篇獨立卻互有關聯,每一篇都有畫面,配文照片更是大幅度增加。爲了不脫節和方便閱讀,以感情爲重點,保留了《說從頭》部份篇章,並增加一些後續內容。全書分前輯《回》,後輯《甘》,圖片以黑白和彩色區分。請讀者共品這杯余香袅袅的人生茶,誠意推薦《金門尋根記》一章。

相關閱讀