他病了,嘔吐和瀉肚子

很快就起不了床

祖母和母親不知事態嚴重

等到父親開始胡言亂語時才慌了手腳

看見父親實在不行

有人建議用曬幹的山竹煮水

說對治肚瀉有效

心急亂投醫

土方也希望變成良方

”

看上堂兄的大書櫃

我愛華文,我愛閱讀。五、六年級時,已經沉醉在浩瀚無邊的華文書海裏,如此際遇全因堂兄張平生家裏那個大書櫃。

村裏沒看書風氣,要找本讀物不易,堂兄當時在中正中學上學,因爲喜歡畫畫,把家裏當畫室。我常去看他畫中國水墨、粉彩素描和油畫。偷師同時,也看上他家大書櫃裏的珍藏。書櫃裝玻璃門,清清楚楚看到裏頭一套套中國章回小說、五四時期名家著作、外國名著中譯本,都在對我眨眼。這些書對我絕對難讀難懂,但我卻萌起閱讀興趣,什麽都阻擋不了。

堂兄知我想看書,答應我只能在他家看,不能把書帶出門口一步。我後來完全了解愛書人心態。我自己也曾吃過這樣的虧,一套金庸的《鹿鼎記》借人歸還時少了第一集,就像“降龍十八掌”少了第一式,還有什麽用。我也曾在朋友家看到自己借出的書,一問之下,朋友還不信我所說:“是嗎?這書真的是你的嗎?”

言歸正傳。堂兄一點頭,我就開始我的閱讀大計,先從經典章回小說開始。《西遊記》是首選,跟著是《水浒傳》、《三國演義》和《紅樓夢》,再來是魯迅、茅盾、冰心、朱自清。一本一本的讀,像磚頭一樣厚的激流三部曲《家、春、秋》也不放過。說真的,因爲年紀小,很多不求甚解,特別是《三國演義》和《紅樓夢》的內容文字,沒一定年齡真不易理解。

就這樣,上午班放學,吃完飯,立刻溜到堂兄家,繼續昨天未看完的書。坐在門前檐下看,直到天快暗,才趕忙收書回家。我最怕碰到從田裏回來的伯父,他常爲了母豬跑入他田裏吃菜的事向我母親發脾氣,讓他看見我在看他家的書那還得了。

這樣的擔心終于成了事實。

那一天,《三國演義》裏的趙子龍正在亂軍中救阿鬥,單槍匹馬與敵軍殺得難分難解時,伯父回來了。他扛著鋤頭,有如長坂坡上的張飛,當前一站,我手中的演義差點就掉落地。他的雙眼望著書,不發一語。拍戲時,我常會延長對峙時間來加強戲劇效果,但那時我哪懂得什麽是戲。

出乎意料,伯父竟沒說什麽,轉身入廳去了。我呆在當場,不知該做什麽。把書收回櫃裏?還是帶書就跑?就在這時,聽到伯父對堂兄說:“問他要不要喝水。”

我知道,趙子龍終于過關了。看書、愛書還是一張護身符。

這就是際遇,沒有堂兄家的圖書館,我會變成怎樣的我,誰知道?

〔附錄〕2014年4月26日,和我不同姓的堂兄張平生在法國巴黎住家被搶匪冷血殺害。他長年在蒙馬特賣畫爲生,也常回新加坡參與中正湖畔美展,擅長西洋油畫。

晴天霹雳

1965年5月3日晨,父親走完他短短的人生旅程,病重去世了,死時才42歲。

我最後一次見到父親生龍活虎的樣子,是他病發前幾天。那是一個陰冷的早晨,我坐在門前看書,他拿著菜籃准備去買菜,不知爲什麽,突然把手中菜籃抛向我,還朝我罵了幾句。當時只覺得事情有點怪異,卻無法說出所以然。

後來,他病了,嘔吐和瀉肚子,很快就起不了床。在鄉村,看病是件大事,除非很嚴重,不會輕易到坡底(編按:早年新加坡人把市區稱爲“坡底”)看病。一方面是錢,另一方面是對醫藥常識十分貧乏;況且,找個醫生也不容易。家裏藥箱常備的特效藥這時就派上用場了,再不然,就到甘榜菜市的中藥店買點藥或問個診。

祖母和母親不知事態嚴重,等到父親開始胡言亂語時才慌了手腳。母親要我到外祖母家找人幫忙,自己也准備到菜市找中醫。鄰居們知道了,都上門來關心。看見父親實在不行,有人建議用曬幹的山竹煮水,說對治肚瀉有效。心急亂投醫,土方也希望變成良方。對失去主意的母親和祖母來說,這恐怕是唯一可以寄望的辦法。

很快的,山竹湯煮好了。很快的,山竹湯灌下肚。很快的,一切就停頓了。等我從外祖母家回來,父親已經永遠離我而去。

那一年,我12歲,最小的弟弟剛出世6個月。

隔年,我就要升中學。

同年,島國宣布獨立。

(新加坡 1965年獨立。這是公教中學和萊佛士書院聯合樂隊,參加1969年國慶慶典彩排,領隊爲李顯龍。圖源:新加坡國家檔案館)

白頭人送黑頭人的祖母一夜之間變得更老。37歲的母親開始漫長守寡之路。16歲的大哥要擔起養家重任。父親再無牽挂,卸下所有煩惱,永不回頭……

我生命的時間停頓了,留下聲聲嘶哭彌漫在麻木的空間。可是,沒多少時間可以悲傷,生活不會因爲一場家變對你萌生憐憫之心。

死亡證書上注明死因是胃潰瘍,大家都認定是因爲失救,但我想原因還有很多。不願、也不敢深究。因爲,一觸,即痛。

巢空了

父親去世後,一切都變了。他生前雖失業多年,畢竟還是家中砥柱,這柱一倒,巢裏小鳥頓失所依,紛紛要做出決定,挽救快傾覆的巢。

大哥之前已在芽籠一間咖啡店打工,一個星期回家一趟。二哥早一年停了學,托人介紹,在惹蘭友諾士鄉村幫人賣潮州魚丸面。每天,攤主推著三輪車改裝的面檔到處兜售,二哥則敲著兩塊竹片,發出清脆叩叩聲,到處叫賣。

我的大妹小我兩歲,跟著也辍學了。母親說,她的成績不好,家裏不再負擔她上學的開銷,先待在家裏幫忙家務。二妹剛上小學,維持現狀。三妹3歲。幼弟還在餵奶,不知生活殘酷。我因年底小六會考,母親覺得是家裏唯一希望,怎麽辛苦都堅持要我繼續。

家裏人少了,孩子的吵鬧聲少了,歡笑聲也少了。巧的是,平安路一間工廠突然到處招人。我趁假期,和母親、大妹和二妹都去應征。工廠裏運來許多咖啡籽,我們的工作就是把不同品質的咖啡籽分撿開來。印象中這是一間空曠的大建築,有如懷舊劇裏常見的軍人宿舍。高高的天花板,兩側牆壁開了許多窗,陽光斜斜灑在地上,大家就坐在矮凳上,把咖啡籽攤在竹篩上挑選。撿好的咖啡籽交給管工秤重,按重量付給工酬,工錢雖然低,但上門求職的卻不少。

這算是我的第一份工作。

(1977年,自小到工廠打工的二妹碧蘭和母親在鄉村舊家合影。)

後來,村裏又出現兩種家庭手工業,糊紙袋和縫雨傘,由廠商直接把半成品送上門,完工後論件付酬。一時間,家裏成了小型工廠。爲了掙更多錢,夜裏都在糊紙袋,二妹更成了縫雨傘高手。幾年後,大妹找到家庭工,每個月回家一次。

(1975年,中國商貿代表團參觀甘榜菜市的羅萊相機廠。圖源:新加坡國家檔案館)

七十年代初,甘榜菜市建了羅萊相機廠,二妹也辍學到廠內當女工。整個家忙忙碌碌爲了掙錢求生糊口,代價不能說不大。還未成年的小鳥紛紛離巢而去,我的心裏只剩下一個字:“空”。

〔附錄〕文字代表我的心

羅萊相機廠的設立,對甘榜菜市附近鄉村影響很大,很多鄉村姑娘都去當女工,我二妹也在行列中。之前說過,我對自己繼續求學有很深的內疚。1979年1月17日我在《南洋商報》《新年代》版以音濤爲筆名,發表題爲《妹妹》的文章,用文字表達心裏這份愧疚。以下是文章全文:

“那晚夜深,我趕上最後一趟巴士。忽然看見你,在淒清的街燈下等車。車停,你攀上車梯。看見你被風吹散的頭發,看見你那雙加班後疲乏的眼睛。我們眼神相遇,一個微笑。你在我前座坐下,距離很近,感覺卻好陌生。

突然有許多滾燙的言語爬上我眼睛,擦不走,揮不去。你才十八,就先比我認識生活。早上六點出門,從未見你從容吃完早餐。晚班總到半夜,單身走夜路,回家門已鎖。加班是常事,爲了獎勵金,從不覺疲倦,年輕的心早裝滿風雨。

爲了家,你離開學校,一年、兩年,慢慢熬;而我,一年、兩年,慢慢讀。我知道,每個人對家都有一個責任,你的責任還在繼續,我的責任就快開始。但憑什麽你要爲我盡力,我卻未能給你增添一份快樂?

是命運?還是現實?使你我走不同的路。

夜車過了一站又一站,望著倒退的街燈,我可以靜靜思考。突然想到你我的人生曆程,有如在不同車站上車,卻朝向同一個目的地。

下車後,我們一起走那段夜路。你突然指著亮燈的家門對我說:“你看!他們還沒睡。”

你終于打破沉默。是的,他們亮著燈等我們回去。我很肯定,我們走的是同一個方向。這突然使我感到無比的欣慰。”

三十九年過去了,這篇發黃的剪報始終躺在我書桌抽屜裏。我從沒擔心剪報有一天會遺失,因爲它早已在我心中存了檔。

– 待續 –

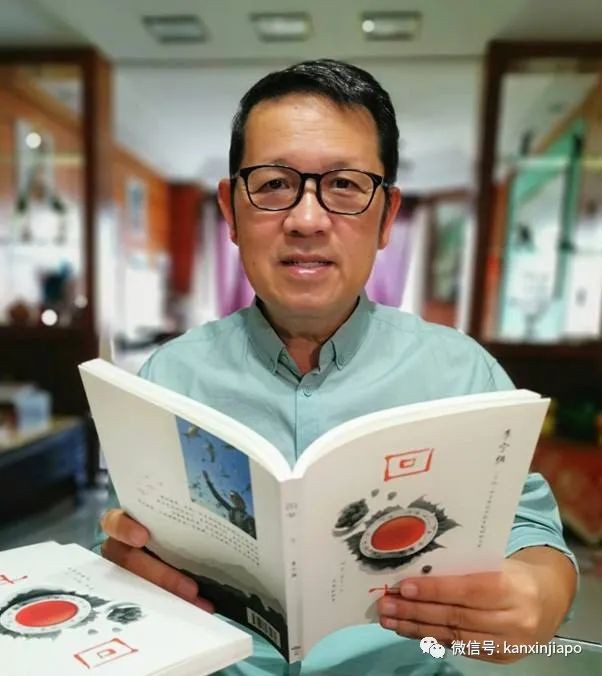

李甯強“《回甘》發布會”

鑒于新冠疫情,主辦方決定取消3月22日在國家圖書館舉行的李甯強新書《回甘》發布會,造成不便,敬請大家原諒!期待將來有機會再相見。

李甯強,祖籍福建金門,是一手拿筆,一手持相機的文圖創作人。

他成長于五、六十年代新加坡鄉村,受教于傳統華校中小學及末代南洋大學,投身于電視新聞編輯與電視劇制作。2008 年退出五光十色的傳媒界,自學攝影,開拓攝影結合文學的創作道路。著有三本攝影文集、一本散文集、一本詩集,並參與三本詩歌合集。堅持,是創作的原則;分享,是最終的目的。

通過攝影,李甯強把一切負面的想法和郁悶盡情傾泄。每天高高興興出門,去見識新天地、去體會新發現。堅持做每件事,就算摸索也要闖出一道門路。通過攝影,讓他慢慢悟出一些道理,從而找到一些正面的能量。

2015年創作《說從頭》,停筆在離開電視台後,沒想這才是真正精彩的開始,像自學攝影、文圖創作、停筆四十年再續文字緣、重新寫詩、出版五本書和曆經七十八年找回金門祖居的尋根之旅,都在這時發生,這促使李甯強決定寫《回甘》,算是《說從頭》續篇。繼續記錄個人回憶,當成一種經驗分享,分析過去對錯、堅持不放棄、提醒和鼓勵自己。《說從頭》像是在心情亢奮中喝下一杯百味雜陳的茶,而《回甘》卻是氣定神閑喝著一杯苦茶,入口苦澀,慢慢甘甜。

《回甘》沿襲《說從頭》寫法,單篇獨立卻互有關聯,每一篇都有畫面,配文照片更是大幅度增加。爲了不脫節和方便閱讀,以感情爲重點,保留了《說從頭》部份篇章,並增加一些後續內容。全書分前輯《回》,後輯《甘》,圖片以黑白和彩色區分。請讀者共品這杯余香袅袅的人生茶,誠意推薦《金門尋根記》一章。

相關閱讀