新加坡書展5月30日拉開帷幕,第一天請來作家梁文道講《香港往事——在身份認同政治以外》。在提問時間,有觀衆問梁文道對新加坡華文有何看法,梁直說新加坡華文教育最大的問題在于把華文當成工具。(聯合早報)

新加坡書展5月30日拉開帷幕,第一天請來梁文道先生講《香港往事——在身份認同政治以外》。演講現場滿座,唯中老年人居多,本地的年輕人尤其寥寥可數。

梁的演講近兩個小時,談的主要是香港的國民教育和身份認同,但間中也提到一些新加坡的問題。提問環節有一位觀衆問他對香港“兩文三語”政策的看法。

梁回答:

除了是政策,“兩文三語”其實更是對香港現有情況的描述,而在現有政策下每間學校具體的實施方式也有所不同:有的是開始用普通話做教學語言,有的則是普通話當成另一門課,其他科目主要的教學語言仍是粵語。哪一種才是最好的做法不好說,但以普通話或粵語作教學語言,卻肯定會決定三十年後粵語的地位。現在的香港人仍可以輕易地以粵語讀完《滕王閣序》或討論哲學,但閩南語等其他地方的方言卻很難做到,原因便在于粵語目前仍是香港主要的教學語言。如果以普通話全面取代粵語作爲教學語言,那三十年後,或許香港人便再也沒法用粵語討論哲學了。

另外一位觀衆提問,說新加坡華文程度很難比得上香港,感慨本地人難以華語做深度交流,問梁對新加坡華文有何看法。梁直說新加坡華文教育最大的問題在于把華文當成工具。他以自己學法語爲例,法語對他而言就是一種工具,他可以在法國問路點菜,卻不可能去讀法文的福樓拜、莫裏哀。

新加坡學生有辦法用華語討論哲學嗎?

這讓我直接聯想到新加坡的華文教育:在一個以英文爲主要教學語言的環境裏,我們現在的學生還有辦法用華語討論哲學嗎?或者說,除了日常應用以外,新加坡的學生還有能力用華語來討論些什麽?從施政的角度來看,三十年後,華文在我們社會裏應該是怎樣的一種語言?

日前教育部長王乙康宣布語文特選課程將擴大到中學開辦,說了一番話解釋背後的用心,據報道摘其原話如下:

“我們必須善用學生對祖籍文化與曆史,以及其他族群的好奇心。但要了解文化,你就得學習語言,而要有效地學習,我們要讓學習變得有趣並實用,少點壓力和負擔……告訴學生要像父母或祖父母那樣把母語學好,或許無法激發他們的興趣,還可能澆熄他們的興趣。但如果使學習成爲發掘新加坡和國人身份的過程,我相信能更有效地激發學生學習母語的動力。”

教育部預計明年開辦華文語文特選課程的九所學校會各開一班。(聯合早報)

把華文當工具,新加坡教育飽受诟病

只重語言技能,不講文化精神;只求基本溝通,不求深入掌握——將語言視爲應付日常對話的工具,一直是新加坡華文教育飽受批評的地方。語特課程和部長以上的談話,從某個方面來說,也算是對這種批評的一種回應:如果語文是工具,那至少已不再是學來應付日常溝通的可有可無的工具,而是一種能用來了解文化、發掘自己身份的重要工具。

問題是,把華文當成工具時,我們能發掘的是怎樣一種身份?李總理在今年農曆新年致辭時提到了本地華族獨特的“新加坡華人身份”,那這身份和學習華文之間的關系是什麽?是以前常說的“華人就該學華語”那一套嗎?照部長的說法,顯然不是。

新加坡教育部長王乙康。(教育部官網)

部長並不支持“告訴學生要像父母或祖父母那樣把母語學好”的做法,反而強調“好奇心”。“華人學華語”是先天決定的、是強制的,“學華語你能更了解華人(自己)”則是後天學習的、有選擇的。有選擇的激發興趣,強制的則澆熄興趣。一方強調的是權利,另一方強調的則是責任。現在流行的是講權利而不是講責任,肯尼迪說的“不要問國家爲你做了什麽,要問你爲這個國家做了什麽”現在聽起來多少已有些不合時宜,正是因爲這句話把人民的責任放在權利之上了。

但若論身份認同與國民教育,則重點往往還是在責任而不在權利:英語你能不學嗎?國歌你能不唱嗎?國民服役你能逃嗎?不能,是新加坡男人到了法定年齡就該服兵役,是新加坡學生你從小學就該學唱國歌、學講英語。在社會上,在法律上,你的身份決定了你應該做些什麽,而且唯有盡了這些責任以後,你才會對該身份有更進一步的認同。

80%受訪者:能說好英語是認同國家身份重要依據

兩年前亞洲新聞台和新加坡政策研究所(CNA-IPS)曾對2000名國人進行調查,結果大約80%受訪者認爲,能說好英語是認同國家身份的重要依據。這國家身份的認同便是由國家教育催生的,而非個人選擇所能決定的。固然國人可以在成長過程中自行發掘出自己的身份認同,但國民教育從來都只能是由上而下地對國民的身份認同進行塑造。發掘是自主的,塑造是外加的,能自主學習當然是好事,但外加的教育卻也未必就是不好的。

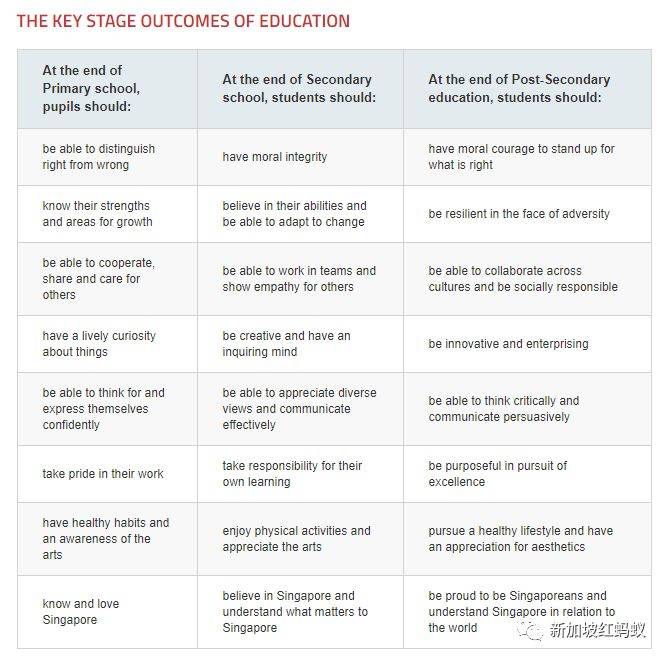

同理,能激發興趣的教育固然是好的教育,但強制的教育卻不一定無法激發興趣。“強制”這個詞聽起來像是有威逼的意思,但更多時候如果那是以一個預設的、默認的形式存在的話,當事人反而無法輕易察覺。世界上每一個國家的教育(尤其是國民教育),都有所謂的“理想的教育成果”(Desired Outcomes of Education,DOE),但大部分學生在求學時卻很少會意識到教育部所預設所期望的這些。

(截自新加坡教育部官網)

新加坡教育部的網站裏面也有清楚列明我們的DOE,說明我們希望我們的學生學成以後會成爲怎樣的一個人。所以現在談母語教育,我們就必須要問,通過母語教育我們希望讓我們的學生變成一個怎樣的人,擁有什麽樣的身份認同?如果是所謂的新加坡華人身份,那這身份究竟意味著什麽?必須跟這身份捆綁在一起的責任,或者說相關的教育成果究竟該有哪些?

政府通過英文建立新加坡國民身份認同

對這一些問題的答案,將決定我們應該怎樣進行華語教學,怎樣看待語特和特選中學。教育部爲什麽不能直接提倡“華人講華語”?澆熄興趣雲雲,只是政策實施帶來的果,而不是決定政策的因。不提倡“華人講華語”最根本的原因,其實還是在英文和華文,國民身份與種族身份這兩者之間的沖突。

華文固然可以建立華人種族的身份認同,但政府通過英文(未必是Singlish)建立的卻是新加坡國民的身份認同。英文不能放棄是肯定的,于是在教育部一貫的論述底下,對能力有限的、只能掌握單語的學生來說,第二語言便成了“壓力與負擔”。既然是負擔,那學生還有什麽理由要去背負?

深怕母語(種族身份)威脅到英語(國民身份)的地位

教育部推行母語教育最大的矛盾就在于,一方面它肯定了母語的好處和重要性,比如學華語可以發掘身份、與中國通商等;另一方面它又深怕母語(種族身份)威脅到英語(國民身份)的地位,于是母語所有的好處和重要性,便又成了次要的、非義務的、可選擇、可廢棄的東西。講華語不是華人該盡的責任,學生“選擇”學華語,必是因爲他察覺到華語的功用。

語特以前,母語最大的用處是日常溝通;語特以後,母語可以讓你了解自己的“祖籍文化與曆史”。語文是可以應付外在世界所需的,一個實實在在的工具。這工具是可以舍棄的,這好處也可以舍棄的,換言之,你的這層身份也是可以舍棄的——如果你不喜歡,或者你能力不足。

不帶身份認同的語言學習是不切實際的

早報記者黃偉曼在《多語才是資本》中提及她對雙語或多語社會的想像:“最理想的狀態應是華人也能說馬來語,異族同胞也能講華語” “當一位新加坡年輕華人的華文華語‘不夠好’時,他不會因此感到自卑”。她認爲教育部長的講話“從宏觀來看,鼓勵多元語言學習,代表的是新加坡語言政策論述與思維的轉變”,並認爲這種論述可以“讓語言學習回歸個人,讓我們從某種文化包袱中得到解放”。

黃的論述聽起來很美好,但如果了解語言是如何建構我們的身份認同的話,我們就會明白,這種處于真空狀態、不帶任何身份認同的語言學習是不切實際的。語言學習固然可以回歸個人,但身份認同卻不是單憑個人意志就能決定的事。一個華人也不必爲他華文不好而自卑,但他卻是萬萬不可能通過學習馬來文而發掘出自己的華人身份。如果照她的理想走的話,那新加坡人的國民教育是不是也能變得多語多元,讓新加坡年輕人不會爲自己的爛英文自卑?我們有必要分清,個人的語文學習和整個社會的語文教育,其實是兩個不同的問題。教育制度下的每一個語言都會有一定的包袱,這包袱不只是文化的,也是社會的。

如果不談身份認同,轉將理想的教育成果聚焦于學生的能力上面,那麽成績可能相對容易檢驗了:我們的學生還有能力用華語來討論些什麽?不要說朗讀《滕王閣序》,現在連那是什麽東西應該也沒有幾個學生知道了;用華語討論哲學對學生來說更是不可思議的——用英文不是更方便嗎?這幾年我去過不少華文講座,不管講座內容爲何,都絕對是全國老齡化問題最嚴重的地方。

隨著生育率下降,我國人口老齡化的問題越來越嚴重。(聯合晚報)

華語的適用範圍越縮越小

華文成爲單科科目後,在學校的使用頻率與英語相比已經相當懸殊,再加上種種政治正確,華文的使用頻率便更是進一步縮減。指示語爲了顯得正式,改用英語;課程介紹會怕家長聽不懂,改用英語;一有友族在場,即使和華裔朋友講話,只因爲要“尊重友族”,便也改用英語。華語的適用範圍越縮越小,我們還能指望學生用這門語言來討論什麽,從這門語言裏發掘出什麽身份?譬如一個人手握毛筆但從不寫字,卻要他如何發掘出他書法家的身份?

演講的“理論總結”部分,梁文道向現場提出一個問題:

每個人都有各種身份認同(如中國人、香港人、佛教徒、男人、異性戀、人類等),那在這些身份裏面,哪一個是最重要的?梁的意見是:我們其實不必強爲我們的各種身份做出次序排列,我們不同的身份其實是對應不同環境需求的。比如你過海關時需要出示護照,只說你是佛教徒並不管用;又如男人進了女廁,被視爲變態時如果說對方是在歧視國籍,則是無理取鬧了。

借這個角度來思考,如果英語華語真的代表我們不同的身份,那我們什麽時候應該講華語?我們真的需要替這兩層身份分出先後嗎?

所謂的華文精英已是鳳毛麟角

新加坡華人社會自立國以來就有兩個不同的社群:華文社群裏的人一般家裏講華語,華文好英文差,英文社群的則相反,但兩者勢均力敵,斷不能遽判一方爲精英一方爲平民。教育政策以英文爲尊,最直接的影響便是英文文化圈的壯大,華文文化圈的消亡。特選中學及語特表面上似乎秉承了華校精神,培養的都是熟悉華人文化的精英,但在英文作爲第一語言的大環境下,所謂的華文精英其實已是鳳毛麟角。新加坡社會所謂的精英,可以是雙語人才,也可以是單語精英,但這單語卻只能是英語而不能是華語了。

那些原本在華文圈子裏的、在家裏講華語的子弟(如王部長、反對黨領袖劉程強等),便必須刻苦求學,讓自己的英文至少上得了台面,才能跻身所謂的精英階層。而那些英文圈子裏的子弟,華文就算再不濟,也還有CLB這後門可走,無礙升學,無礙就業。華文能力絕對是一種可以帶來優勢的技能,甚至可用于國會辯論,但這能力卻又似乎和學外語或學鋼琴一樣,變成是精英拿來炫耀的文化資本了。

語特和特選中學處境尴尬

在這個大背景下,語特和特選中學的處境就格外尴尬:華文社群有人視之爲聊勝于無的雞肋,也有人視之爲逃避現實的拐杖;另一方面,因爲只有少數學校開辦,又只限華人報讀,在英文社群裏就被批評爲精英主義、種族主義。近幾年新加坡的英文評論界流行所謂的華人特權(Chinese privilege) 的說法,特選學校便首當其沖,被冠上了“導致種族隔閡”的罪名。

對此教育部也推行了各項活動作爲回應,比如讓特選中學學生學習馬來文、進行校際交流、推行馬來文淡米爾文語特等等。這些對策有沒有效暫且不論,但至少有許多人還是不滿意,認爲那治標不治本,不如一舉廢除特選學校。

華校變成了一種種族主義,原本華文與英文之間的角力,也就悄悄變成了種族之間的問題。尤其值得注意的是,這些批評者並非全是印裔巫裔,英文圈子的華裔(也包括特選課程的學生)都在認真地“反省”。他們許多都是某個程度上的雙語精英,但他們卻無法理解華校支持者的用心。

26所特選學校的學生在特選學校成立40年的特選40推介活動上代表一同朗誦本地知名文化人梁文福博士創作的詩歌,述說一代人對特選學校的情懷和期許。(聯合早報)

特選學校無法培育以華文思考的學生

這種英文圈子與華文圈子的溝通不良,正好側面反映出特選學校的致命傷:特選學校並沒有辦法培育以華文思考的學生。現今新加坡當然仍有不少人是以華文思考的,其中許多也是語特出身,但他們之所以用華文思考,主要還是因爲他們的家庭教育而不是因爲語特。語特能做的,只是培養這些仍把華文當作第一語言的學生,讓他們能成爲華文文化圈的生力軍,如何爲語特提供更多以華文思考的學生生源,那才是新加坡華文文化圈存亡的關鍵。

三十年後,新加坡還會有華文社群嗎?我想肯定還會有的。但講華文寫華語,卻很可能是老年社群和外來社群的特征了。華文文化圈的消亡,將會讓這個社會日趨單元化,也會讓這個社會失去從英文世界以外看待問題的能力。

教育部長也說了:“我們須改變這個方向。相反的,應該是越多人讀語特越好,讓更多學生相信自己能勝任。這需要時間和努力達成。我們關鍵的第一步,就是把語特擴大到中學。”

如果教育部真的能讓母語的地位變得更接近英語一些,或許我們也不必過于悲觀。