文 觀察者網專欄作者 梁韋諾

香港中文大學“大中華地區的政府與政治”碩士

自修例風波發生以來,有關香港“去殖民化”的議題再度興起。新華社、《人民日報》旗下的微信公衆號“俠客島”及海外網先後發表評論文章,批評香港教育至今還沒有進行“去殖民化”。

爲何香港“去殖民化”會出問題?《環球時報》一篇題爲《去殖民化,香港爲何沒做到位?》的評論文章認爲,“由于反對派有心部署,再加上外部勢力的幹預,所以香港才沒有做到‘去殖民化’”。

與《環球時報》的說法不同,北京大學法學院教授、全國港澳研究會副會長陳端洪日前接受媒體訪問時表示,香港之所以難以進行“去殖民化”,原因在于“一國兩制”本身與“去殖民化”存在悖論。

陳教授認爲,既然“一國兩制”本身要保持很多“不變”,包括保持原有的(即殖民時代的)資本主義制度及生活方式,以及原有的法律亦得以保留,就意味著“很難真正地去殖民地化”。換言之,“一國兩制”看似成爲了香港“去殖民化”的最大障礙。因此,陳教授認同“從一開始,在香港去殖民地化就是不現實的”。

類似的說法並不罕見。早于2015年,民建聯創黨主席、立法會前主席曾钰成回應前全國港澳研究會會長陳佐洱有關“香港未依法‘去殖民化’”的言論時曾表示:

“有說法指要‘依法’去殖,但基本法裏似乎找不到很多去殖的規定。事實上,基本法的主要精神,是保證香港回歸中國後,原有的(即殖民管治時代的)資本主義社會、經濟制度不變,生活方式不變,法律基本不變。所以其中的條文,規定不變的多,說要變的少。”

全國港澳研究會副會長劉兆佳在著作《“一國兩制”在香港的實踐》中亦曾提到:

“在維持現狀和穩定香港人對香港前途的信心的大纛下,‘一國兩制’沒有‘去殖民化’的計劃,基本上沒有意圖要在回歸後改變香港人的思想心態。”

傾向反對派的青年學者沈旭晖同樣認爲:

“其實英國殖民者引進的制度設計和文化,與香港本土社會發展深刻交織,早已無分你我,所謂‘去殖民化’並不需要、也不可能將港英時代的一切文化制度設計統統抛掉;何況其中不少有益的特質,已經內化到香港自身文化當中。”

換言之,沈旭晖認爲香港不能進行“去殖民化”,亦不應進行“去殖民化”。

“殖民”與“去殖民化”的定義

首先,“去殖民化”(Decolonization)是個模糊的概念,可譯作“非殖民化”、“解殖”、“脫殖”、“後殖民”等。

要理解“去殖民化”,先要搞清楚何謂“殖民”。所謂“殖民”,是指外國對本來不屬于它的地方進行統治,其症結在于殖民者牢牢控制核心的政治經濟權力,一切以宗主國的利益爲首。

當結束殖民統治、殖民地的地位改變後,很多被殖民主義扭曲所形成的問題,不會因爲殖民統治結束而自然消失,包括以殖民者爲效忠對象,以及崇尚宗主國的文明及價值觀。

拉丁美洲學者曾提出“殖民性”(coloniality)概念,即相信“先進”的歐洲殖民者爲“野蠻”的殖民地帶來現代化。在“後殖民”時代,必須要有措施來清理殖民主義遺害,即進行“去殖民化”。換言之,結束殖民統治只是“去殖民化”的開始而非終結。

“去殖民化”的實例

以新加坡作爲個案。新加坡的“去殖民化”措施主要分爲“硬性”及 “軟性”兩方面,來清理“後殖民”時代殘余的殖民思想。

“硬性”方面,新加坡政府“繼承”了英治時期的公務員系統。當時的高級公務員認同英國政府及其政治目標,心理上仍然效忠英國,經常直接頂撞政治領導人。因此,新加坡政府對公共部門進行“去殖民化”改造。

新加坡(資料圖來源:見水印)

首先是換人,透過用豐厚補償金換取大部分外來公務員離職,以及清除不合格的外來公務員,將所有重要職位轉到經過嚴格選拔的本地人才手中。

與此同時,新加坡政府設立政治研究中心,對高級公務員重新進行政治培訓,以消除公務員的殖民心態。新加坡政府要求公務員要對執政黨及其目標保持絕對忠誠,否則卷鋪蓋走人;並且改變公務員的思維,要求公務員認識自己的政治使命,他們不再服務于殖民者的統治需要,而是爲新加坡人民服務,他們需要改變狹隘的管治思維,真正了解基層群衆的需要。

“軟性” 方面,新加坡政府以形塑國族認同爲首要任務。

新加坡政府規定所有學校每早舉行升旗禮、唱國歌、誦讀《國民信約》,向學生灌輸國家意識、責任感及歸屬感。與此同時,新加坡政府透過推行國民服役制度(National Service),培養青年的國家意識及國民效忠意識。

1997年,新加坡政府在學校逐步推行國民教育,以提升學生與國家之間的凝聚力,培養他們生存的本能及對未來的信心。根據新加坡政府的資料,國民教育的重點是:建立青年人作爲新加坡國民的身份認同、自豪感和自尊;讓青年人認識新加坡的故事;令青年人明白新加坡面對的獨有挑戰、限制和弱點;及向青年人灌輸新加坡維系成功與福祉所基于的生活方式及堅定精神等核心價值。

在語文政策方面,英國殖民者用英文教育取代母語教育,以法律及行政手段打壓本地人的母語生存空間,達至民族分化的目的。建國後,新加坡政府取消歧視母語的政策,將英文、中文、馬來語及泰米爾語列爲官方語言,四語平等,制定內容統一的教科書、課程標准、考試制度及資格文憑。

1966年,新加坡政府開始實施雙語政策,決心將語文政策作爲建構核心價值及社會共識的工具。在雙語政策下,學校教授英語作爲第一語言,並采用英語作爲主要的教學語言。其他三種官方語言爲主要族群的母語,學校則教授該等語言爲第二語言。所有學生須按其種族學習一種母語。

雙語政策的初衷是以英文爲謀生工具,維持新加坡在各個專業的優勢;母語則保留各民族的文化價值觀,以此堅持多元民族政策,各民族在語言、宗教及教育上維持平等地位。

需要注意的是,新加坡與香港存在本質上的區別,不能同一而論。新加坡是一個獨立的主權國家,而香港是中華人民共和國的一個享有高度自治權的地方行政區域,直轄于中央人民政府,國家對香港實施“一國兩制”、“港人治港”和“高度自治”的基本方針政策。因此,新加坡的例子只能用作參考,讓我們理解“去殖民化”的原理,而推行“去殖民化”的措施及過程不能生硬地套用在香港之上。

香港“去殖民化”的特殊性

雖然英國在香港實施殖民統治,政治經濟權力由英國人或企業所控制,但香港本身並非殖民地,而是作爲列強侵略中國、使中國淪爲半殖民地過程的一部分,是中國無法對其行使主權及治權的被侵占地。因此,1972年香港被聯合國從殖民地名單中剔除。

與其他殖民地的經驗不同,香港並非以獨立或自治的形式來結束殖民,而是以回歸祖國的形式。另外,在中英雙方協商下,香港經曆了平穩溫柔的“過渡”來結束外來政權統治,而非激進暴烈的“解放”。換言之,平穩有序回歸祖國是香港結束外來政權統治的特殊性。

基于香港的特殊性,其“去殖民化”的目標並非建立“本土意識”,更非不倫不類的所謂“香港人主體性”或 “香港民族”等身份認同,而是要解決殖民主義在思想及心靈上造成的扭曲(如日本左翼作家尾崎秀樹所說的“喪失祖國”與“白癡化”),使香港人重新認識及認同自己屬于中華民族的一份子,從心理上重建民族尊嚴感。

然而,當時香港社會的主流共識是“維持現狀”,而七十年代昙花一現的“反殖”意識並沒有成爲主流。因此,在過渡期內,爲了保持穩定,盡可能減少變化,香港“去殖民化”工作並未全面開展。

原有的資本主義制度及生活方式,以及原有的法律制度得以保留。英治時期的政治架構、公務員隊伍、教育制度及社會福利制度等亦“繼承”下來。在英治時期制訂的法律,政府只透過對條文內各種體現英國殖民管治的提述(例如:“女皇陛下”、“聯合王國”和“英國屬土”等字眼)作出適應化的诠釋,並未直接修改相關字眼。

至于帶有殖民曆史色彩的建築物、街道和地標,修改名稱本屬典型的“去殖民化”措施。例如,1945年國民政府接收台灣後,隨即公布“台灣省各縣市街道名稱改正辦法”,通令全省各地于縣政府成立後兩個月內,對所有帶有日本殖民色彩的街道名稱進行改正,如大正町、大和町等,並擬定能夠發揚中華民族精神的新名稱,如中華路、和平路等。

然而,回歸後香港政府並沒有對所有帶有殖民曆史色彩的建築物、街道和地標作出修改,“皇後大道”依舊稱作“皇後大道”,維多利亞女王銅像仍然豎立在維多利亞公園之中。

香港維多利亞女王像(資料圖/維基百科)

不過,這不代表“去殖民化”從未在香港開展。最明顯的事例是法定語言。

語言一直是殖民者用以傳播殖民意識形態,使被殖民者對本民族文化“自我矮化”,從而同化被殖民者的重要工具。在英治時代,英語長時間是香港唯一的法定語言,中文並無法律地位。從政治到社會層面,英語一直處于霸權地位。所有政府的法律條文、通告、文件等只使用英語,一切法律文件只有以英文書寫才具有法律效力。

直至1974年,在中文運動的壓力下,港英政府才正式修改《法定語文條例》,將中文列爲法定語言之一。然而,在1987年之前﹐《法定語文條例》只規定本地法例以英文制定,法院亦只接受英語發言。

中英雙方于1984年簽署關于香港問題的聯合聲明﹐正式帶出爲香港的成文法擬備中文版本的需要。聯合聲明附件一第一段規定“香港特別行政區的政府機關和法院﹐除使用中文外﹐還可使用英文”。

前憲法性文件《皇室訓令》在1986年修訂﹐容許以中文或英文制定法律。隨後《法定語文條例》和《釋義及通則條例》在1987年亦經修訂。不過,當時中文的地位仍然從屬于英文,絕大多數法律文件和合約都是以英文寫成,即使有時有中文本, 文件上卻注明“有歧義時以英文本爲准”。

直至1995年5月,港英政府再次修訂《法定語文條例》,法院才容許使用中英兩種法定語言或其中一種。同年12月,原訟法庭頒下第一份中文判詞。

香港終審法院的正義女神像(資料圖來源:港媒)

隨著《基本法》頒布,正式確立“香港特別行政區的行政機關、立法機關和司法機關,除使用中文外,還可使用英文,英文也是正式語文”。從條文的行文來看,中文和英文並不是完全等同的。條文將中文視爲既有條件,既能有技巧地提升中文的地位,又能保持英文的地位,平衡國際化與本地化的需要,免卻了不必要的爭議。

中文與英文的地位和關系充分反映在《基本法》的文本效力之上。1990年6月28日,全國人大常委會《關于<中華人民共和國香港特別行政區基本法>的決定》指出:“全國人民代表大會法律委員會主持審定的《中華人民共和國香港特別行政區基本法》英譯本爲正式英文本,和中文本同樣使用;英文本中的用語的含義如果與中文本有出入的,以中文本爲准。”由此可見,《基本法》中文本優于英文本,英文本只是中文本的譯本。

除了法律方面,特區政府明確將“兩文三語”作爲官方的語文教育政策,期望學生可以中英兼擅,能書寫通順的中、英文,操流利的粵語、普通話和英語。另外,特區政府著手推廣“母語教學”。雖然推行過程遇上不少阻力,但我們無可否認這就是“去殖民化”措施。

因此,認爲《基本法》沒有“去殖民化”成分,是錯誤的;認爲回歸後無意圖“去殖民化”,也是錯誤的。

“不變”還是“揚棄”?

陳端洪教授認爲,“很多殖民化的東西,好的因素和壞的因素是結合在一起的,所以在看待‘一國兩制’時,需要辯證地看,不能簡單化,更不能因爲有些事情就把‘一國兩制’正面的、好的東西給抵消掉、否定掉。” 他的說法不無道理。

回歸前兩年(1995年),時任全國政協主席李瑞環亦曾借紫砂茶壺的故事來說明:“當你不理解、不自覺的時候,就很難把好的東西堅持下去,也很難保證你丟棄的就一定是壞的東西。” 李瑞環的說法亦有道理。然而,李瑞環這番話的意思並非說香港不能及不應“去殖民化”,而是指出“去殖民化”必須對舊事物有充分理解,從而分辨舊事物當中好與壞的東西。

事實上,“去殖民化”是一個 “揚棄”(aufheben)過程。所謂“揚棄”,即是認爲任何事情都有好的和壞的一面,我們需要繼承和發揚舊事物內部積極、合理的因素,以及抛棄和否定舊事物內部消極的、喪失必然性的因素。

我們對于舊事物的認識是一個動態過程,而且舊事物內部因素會隨著時間及環境的變化而改變(積極變成消極、合理變成不合理)。必須經過不斷的實踐來加深對舊事物的認識,在新形勢和新問題之中吸取經驗及教訓,破除過往對舊事物的某些迷信,從而識別舊事物內部需要被抛棄和否定的東西,以及需要被保留和發揚的東西。

上文提及的法定語言正是“揚棄”的最佳事例。

香港回歸祖國後,《基本法》確立了中文爲香港的法定語言。然而,香港作爲國際城市及國際金融中心,英語爲通用的商業語言,優秀的英語能力有助維持香港的優勢及競爭力。因此,《基本法》同樣訂明英文爲正式語文,政府的語文政策亦對英文極之重視,希望培養年輕人“兩文三語”的能力,懂得閱讀和書寫中文及英文,並能操流利普通話、廣東話和英語。雖然如此,從《基本法》的條文行文及文本效力來看,中文的地位比英文優先。

香港有的幼兒園爲學生安排三位老師,分別教英語、中文、廣東話

那麽,既然“一國兩制”保留了原有中文與英文的法律地位,是否代表我們必須維持英治時代的“英語霸權”?相反,是否取消英文的法律地位才代表真正地“去殖民化”?

譬如,英治時代的公務員隊伍一直被視爲香港的成功因素之一,甚至有人將政務官塑造成最佳的治港人才,因此回歸時幾乎被照單全收。《基本法》更規定“香港特別行政區成立前在香港政府各部門,包括警察部門任職的公務人員均可留用,其年資予以保留,薪金、津貼、福利待遇和服務條件不低于原來的標准”,原有關于公務人員的招聘、雇用、考核、紀律、培訓和管理的制度亦予以保留。

回歸後多年的實踐,顯示出公務員隊伍相對穩定及廉潔的優點,同時突出了公務員隊伍的缺點。回歸後接二連三出現的多宗事件,包括1997年12月爆發的禽流感、1998年新機場啓用出現大混亂,以及公屋“短樁醜聞”等,均顯示政務官欠缺管治所需的決策能力及視野。

更嚴重的是,不少公務員對在任的行政長官及政府缺乏政治忠誠,政府亦長期沒有正視此問題。

回歸前,港英政府會對公務員(尤其是高級公務員)進行政治背景審查,調查公務員職位申請人與中國政府或者相關組織有沒有密切聯系。申請人只要上了政治部的黑名單,無論在公務員考試成績有多好,也無望通過審查。至于傳統愛國學校的畢業生,更不可能被錄取爲政務主任(AO)或警隊督察。

除了政治部的審查,部門招聘時亦會進行相關的政治審查。例如投考警隊督察時,面試官必然會向申請人查問與時事有關的問題,從而了解申請人對政局或政府政策的看法。

回歸後,公務員的品格審查制度不涉及任何形式的政治審查,亦不會就現職公務員或聘任人選的政治信念或背景進行調查。雖然高級公務員需要接受最高層次的“深入審查”,但被審查者仍然無須交代政治背景。

現行的《公務員守則》明確規定公務員須恪守政治中立原則,必須對在任的行政長官及政府完全忠誠。然而,公務員違反政治中立的事件依舊屢見不鮮。修例風波期間,包括政務主任、行政主任及新聞主任等不同職系的公務員發起聯署,公開反對政府修訂逃犯條例,有逾4萬名公務員參與反修例集會,更有不少公務員因參與反政府的非法公衆活動被捕。

《公務員事務規例》雖然有對公務員的政治活動作出限制,但政府一直對公務員的違規行爲采取縱容態度。學者何建宗指出,早在2014年“占中運動”,已出現公務員匿名反對政府的行動,但翻查處理公務員紀律問題的公務員敘用委員會過去幾年的年報,並沒發現因違反“政治中立”規定的處理個案。

由此可見,政府必須立即從公務員的政治效忠及管治思維著手,改變公務員的“殖民”心態,對公務員隊伍進行“去殖民化”改造。

現時突出的教育問題亦是一個反例,證實多年來不處理殖民主義遺害,將會造成嚴重問題,反映出“去殖民化”的必要性及迫切性。

《基本法》136條雖然規定“原有教育制度的基礎”得以保留,但同時訂明香港政府在此基礎上“自行制定有關教育的發展和改進的政策”,這意味著教育需要在保留原有基礎上進一步發展和改進,而非一切不變。

然而,香港政府一直認爲只要保持原有的教育制度,就能應對政治形勢變化。結果,從課程、教材及教師三方面來看,香港政府長期未認真處理及修正過去被殖民主義扭曲的教育制度。

課程方面,回歸前港英政府設計出“去脈絡化”及“去政治化”的曆史教育,只談中國古代曆史文化,而當代中國的內容則被排除在課程外,以杜絕學生培養出民族主義及反殖民主義意識的可能。

回歸後,特區政府本應從曆史教育著手,加強愛國主義教育,對殖民曆史作出全面的整理、反省及批判,以培養港人國民意識和民族認同。然而,中國曆史教育並無因爲回歸而受到政府的更大重視。

盡管教育部門的官方公開文件未曾宣布取消中國曆史科,但實際上自2002年課程改革以來,中國曆史科被編入“個人、社會及人文教育”範疇之中,容許學校可以按個別校情而對課程作出整合,自行設置“校本課程”。

大部分學校會把中國曆史合並歸入綜合人文科,其內容包括地理、經濟及公共事務等等,部分學校會將中國曆史與世界曆史整合爲曆史科,中國曆史科因而變得零碎化,欠缺系統性和完整性。由于學校可以用校本形式教授中國曆史“元素”,有學校只在中三教授中國曆史;有學校將中國曆史與經濟等科目內容合並,將當代中國經濟發展當成中國曆史內容;更有英文中學以英語教授中國曆史。

結果,從2003年開始,取消獨立設中國曆史科的中學數量開始增多。直至學校發現綜合人文科導致中國曆史、地理、社會等各方面內容變得支離破碎,使學生缺乏基礎知識,直接影響到他們升讀高中的學習,學校才自行重新獨立設置中國曆史科。

資料圖來源:港媒

至于高中方面,2009年新高中學制開始實施後,高中中國曆史科修讀人數每況愈下,報讀人數持續下跌、退修人數增加。中學四年級選修中國曆史科學生人數由首屆約12000人,大幅下跌至第四屆的大約9300人。除了報讀人數大跌,過往三屆中國曆史科的退修率均在三成半以上,反映高中中國曆史科正不斷委縮,出現被邊緣化的趨勢。

另一邊廂,特區政府計劃設立獨立的“德育及國民教育科”,提高學生對國家的認識,以培養學生的國族認同,增加對國家的歸屬感。教育局曾經計劃將此學科列爲必修科,于2012年9月新學年開展課程,學校可以決定于同年、明年(2013年)或者後年(2014年)推行,稱爲“三年開展期”。

然而,反對派利用一份參考教材《中國模式:國情專題教學手冊》,將國民教育炒作成“洗腦”教育,並發起遊行及集會。結果,時任行政長官梁振英宣布擱置《德育及國民教育科課程指引》,並取消“三年開展期”,改由學校自行決定是否開辦國民教育科及其教學方式。林鄭月娥上任後,亦強調政府不急于推動課程。

教材方面,港英政府采用嚴格的法律控制,對教材進行審查,更可指令學校禁止展示及使用有特定政治內容的課本及書藉。同時,學校大量使用由英資出版社出版或英國人編著的教材,有些學校更直接使用英國出版的課本。

回歸後,政府反而對教材采取了極爲寬松的控制。以通識教育科爲例,現時通識科並不設有教科書評審機制,亦無選用標准和大綱,更沒有統一教材內容。市面流通多套所謂高中通識科“教科書”,都是未經教育局審批的。因此,教材質量參差,而且內容嚴重偏頗,提及內地情況時側重負面例子、刻意放大內地和香港兩地矛盾、宣揚“中國威脅論”等等。

直到去年,在輿論壓力下,教育局才安排爲通識教育科教科書提供“專業咨詢服務”,讓各大出版商自願接受教育局成立的特別委員會評審。問題是,即使經過送審的教材,亦存在美化殖民曆史的內容。

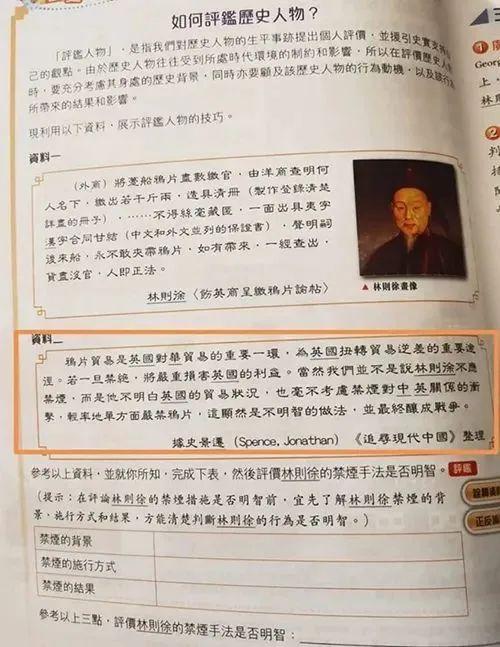

例如,《文彙報》發現,一本經過教育局審查的初中曆史教科書《現代初中中國曆史》中,講述鴉片戰爭時,批評林則徐“不明白英國的貿易狀況”、“毫不考慮禁煙對中英關系的沖擊”、“輕率地單方面嚴禁鴉片,這顯然是不明智的做法,並最終釀成戰爭”,明顯地美化鴉片戰爭的曆史,將侵略責任歸咎于本屬受害者的中國身上。現代教育出版社在回應該問題時,竟然稱教材描述鴉片戰爭部分是“秉承客觀中肯編寫”的。

資料圖來源:文彙報

教師方面,最誇張的例子莫過于可立小學一名小二常識科教師在教學影片中形容“英國發現中國當時好多人吸食煙草,問題相當嚴重,英國爲消滅鴉片而發動鴉片戰爭”,公然美化鴉片戰爭,將侵略行爲說成是善舉。

另外,由于通識科教材不統一,教師可以自由發揮,自行決定教學材料,結果有些別有用心的教師趁機宣揚“反共反中”及“港獨”思想。例如,《大公報》發現屬于官立學校的元朗趙聿修紀念中學,有教師在通識課堂上播放“港獨”分子馮敬恩的訪問片段,並派發印有“支持港獨”的教材。

現時《教育條例》賦權予教育局常任秘書長來監管教師,常任秘書長可根據第46條及第47條列出的情況,拒絕申請人注冊爲教員及取消教員的注冊。

另外,根據《教育條例》第84(1)(m)條,行政長官會同行政會議可訂立規例,對在學校傳布或表達顯然有偏頗的政治性質的資料或言論的管制訂定條文。

行政長官會同行政會議訂立的《教育規例》第98(2)條訂明,常任秘書長可就任何學校傳播政治性資料或表達政治性意見方面,向該校的管理當局給予書面指示或其他指引,以確保該等資料或意見並無偏頗。

然而,教育部門大多是透過向學校和教師發出指引及信函,提醒教師秉持專業操守,將主要的監管責任交給辦學團體及學校管理層。

雖然過去10年(2010-2019年),教育局共處理了585宗有關教師專業操守的個案,其中有72名教師被取消注冊資格,另有26名人士的教師注冊申請被拒絕,但上述教師或申請者主要涉及與性有關的罪行、欺詐罪行、重複觸犯一些較輕微罪行等,或有嚴重的誠信問題,並沒有因專業失德而被取消注冊。

直至今年9月,教育局才首次以專業失德爲由取消一名教師的注冊,該名男教師被指在校本教案、工作紙中,有計劃地散播“港獨”信息,算是撥亂反正的好開始。

可見,由于回歸後政府一直沒有認真處理教育的“去殖民化”工作,導致青年缺乏應有的國民情感,出現要求“光複香港”、樂于高舉英治時代的“香港旗”的“戀殖”現象。修例風波爲我們敲起警號,提醒政府不可再對教育制度放任不管,需要馬上強化對教師及教材的監管,尤其是清理一切美化殖民曆史的內容。

結論

回歸初期,爲了盡量減少爭議,避免社會産生太大波動,“去殖民化”未能實時全面開展,一些需要被修正或清理的舊事物沒有得到處理。回歸後多年來,政府亦一直未正視問題,沒有認真處理“去殖民化”工作,導致殖民主義遺害繼續在社會上發酵。

然而,這不代表“一國兩制”與“去殖民化”有任何抵觸。“一國兩制”與“去殖民化”是兩回事。

“一國兩制”所強調的是保留原有的資本主義制度及生活方式,但不代表要將舊事物全部保留,一成不變。“去殖”與否,本身與“一國兩制”並無沖突。難道回歸時香港賽馬會刪去“英皇禦准”四字,就等如破壞了原有“馬照跑、舞照跳”的資本主義生活方式嗎?

當然,“去殖民化”也不代表要將舊事物全部清除。應該變的就要變,不應該變的就要保持。

在香港如此特殊的現實環境下,我們需要透過不斷的實踐,深化對舊事物的認識,才能識別出舊事物內部好的因素和壞的因素,避免一下子去除掉好的東西,這意味著“去殖民化”過程可能更複雜和漫長。

多重因素導致回歸後香港的“去殖民化”進程緩慢,甚至出現停滯不前的情況,但不能就此斷定香港難以 “去殖民化”,更不應輕言“一國兩制”與“去殖民化”之間存在悖論,從而放棄對“去殖民化”的思考。

來源|觀察者網

越贊越好看