澎湃新聞記者 李麑

制圖:馮婧

作爲“智慧城市”和“智慧國家”理念的推動者,新加坡已經提前進入“刷臉時代”。

2017年10月投入使用的樟宜機場第四航站樓,從托運、通關到登機均使用了人臉識別技術。

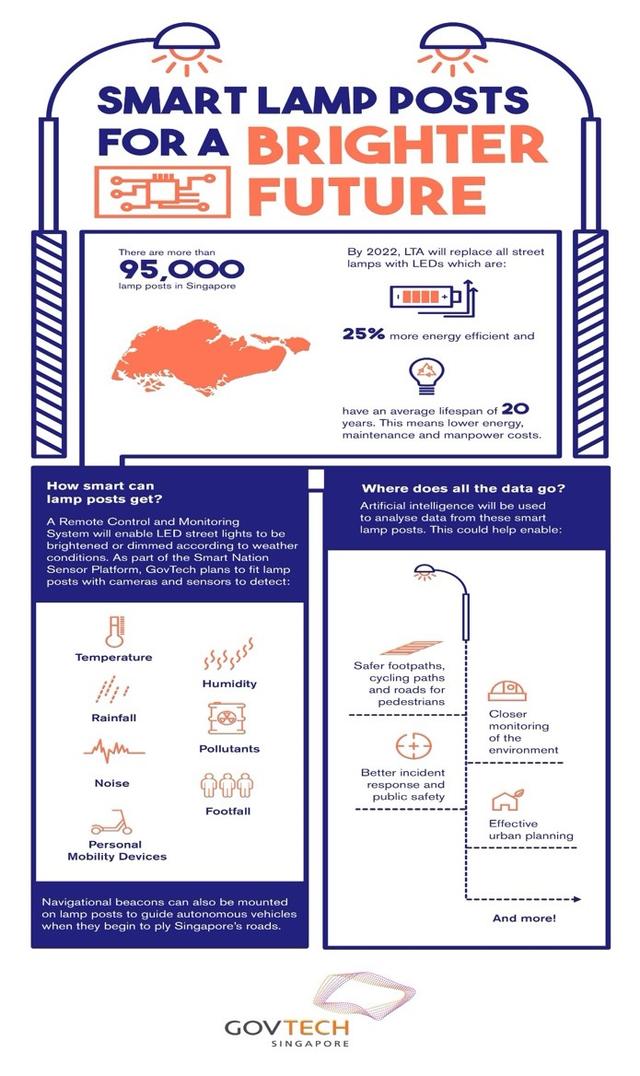

2018年,新加坡政府科技局GovTech推出了一個名爲“智慧路燈”(Lamppost-as-a-Platform)的計劃,力圖將境內9.5萬根傳統燈柱改造爲複合型平台,配備傳感器、人臉識別攝像頭,希望推動城市規劃和交通規劃革新。

2020年7月,新加坡政府宣布,將人臉信息納入電子國民身份系統SingPass,新加坡居民可以“刷臉”使用400多種數字服務,包括申報稅收和申請公屋。

但“刷臉時代”仍存在隱憂,新加坡國立大學計算機學院副教授沈茂祯(Terence Sim)在接受澎湃新聞(www.thepaper.cn)專訪時表示,人臉識別技術有被濫用的趨勢,而相關法律保護仍待健全。

一位用戶刷臉登錄電子國民身份系統SingPass。圖片來源:新加坡政府科技局GovTech官網

澎湃新聞:您曾經提及,自己是在1998年入行的,二十多年前,人臉識別技術的開發者們關注的是什麽?

沈茂祯:上世紀末,技術沒有成熟,也尚未被應用。學界聚焦在技術問題本身,怎麽才能提高人臉識別的准確性。

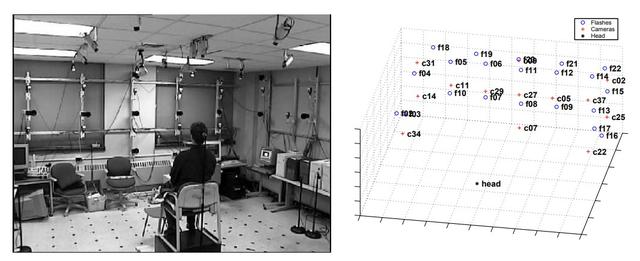

回過頭看很難想象,當時的電腦功能不夠強大,不同于今天,機器學習也沒有足夠多的數據去訓練。1998年我剛進入卡內基梅隆大學讀博士,大約2000年,我參與了一個名爲CMU-PIE的數據集計劃(編者注:CMU爲卡內基梅隆大學簡稱,PIE的全稱爲Pose Illumination and Expression,意爲姿勢、照明和表情。該數據集爲68個人拍攝了4萬多張人臉照片,每個人包括13種不同姿勢、43種不同光線和4種不同表情),最終形成了一個45GB的數據集,那已經是當時世界上最大的人臉數據集了。

卡內基梅隆大學的3D室,測試者坐在椅子上,13台Sony DXC9000攝像頭將從不同角度拍攝測試者的面部。通過這套裝置,收集了4萬多張人臉照片,形成了CMU-PIE數據集。圖片來源:沈茂祯等人于2003年發表的論文。

當時大家的“終極夢想”是,這項技術能夠成立,最終能實現商業化。從技術開發者的角度,我很高興看到今天人臉識別技術有了多樣化的應用。

澎湃新聞:最初有人關注技術應用的倫理問題嗎?

沈茂祯:最初並沒有,人們更多聚焦在技術本身。學界開始討論隱私問題比較晚,大約在2005至2006年左右。

2008年,我專門寫了一篇論文,討論生物識別技術應用中的隱私問題,之後被收錄在《生物特征識別百科全書》(Encyclopedia of Biometrics)中。當時我總結了幾種數據隱私可能被侵犯的方式:非必要的數據收集、未授權的信息收集、數據泄露,以及違反“目的限定原則”的數據挪用。

比如,保護隱私不能靠“事後補救”,而應該在最初設計人臉識別系統時就考慮好。數據的存儲是否安全?用完後,能否做到“限期刪除”?出于A目的收集來的信息,會不會在未告知相關個人的情況下挪用于B目的上?

很遺憾,十多年後,很多問題仍未得到解決,而一些擔憂卻成真了。

2009年出版的Encyclopedia of Biometrics,圖爲2015年出版的第二版。圖片來源:Springer

澎湃新聞:作爲“智慧城市”及“智慧國家”的推動者,新加坡不斷推廣著新技術的應用。先是2018年的“智慧路燈”(Lamppost-as-a-Platform,LaaP)計劃,今年又宣布將人臉信息納入電子國民身份證SingPass。對于“刷臉時代”,新加坡民衆有哪些討論?

沈茂祯:在新加坡,對于隱私等問題的討論也出現得比較晚。2008年後開始有討論,經過數輪的意見征詢,新加坡政府于2012年通過了《個人資料保護法例》(Personal Data Protection Act,PDPA),保護個人數據安全。

智慧路燈(LaaP)計劃是在路燈柱上安裝傳感器、攝像頭等設備,它可以監測空氣質量及交通流量,了解停車位余量,收集行人數據,該計劃希望爲城市規劃和交通規劃提供參考(編者注:LaaP計劃于2022年前更新新加坡境內的9.5萬個路燈。新加坡政府科技局GovTech發言人曾在給路透社的電子郵件中表示,發生恐怖襲擊事件時,智慧路燈也可以對人群進行分析並支持後續調查 )。類似的智慧路燈計劃也出現在歐美,人們對此評價不一。

奇怪的是,2018年新加坡啓動試點後,幾乎沒聽到什麽後續討論,大家似乎並不關心自己的臉被路燈拍到。實際上,新加坡人關注數據隱私,比如自己的醫療信息、金融數據,但尚未關注人臉信息的重要性。我能想到的原因有二,一是人們漸漸習慣了攝像頭的存在,商場門口、樓宇的出入口,到處都有,二是有了PDPA的保護,人們覺得“沒什麽好擔心的”。

但果真如此嗎?

智慧路燈計劃。圖片來源:新加坡政府科技局GovTech官網

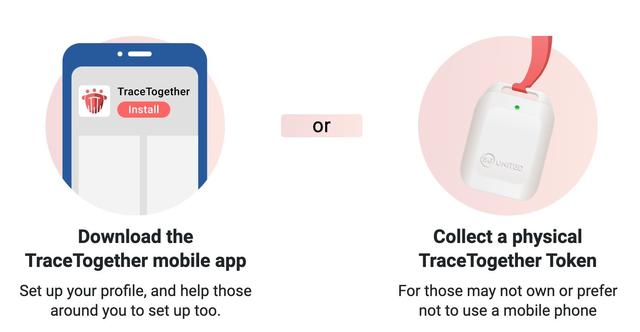

澎湃新聞:爲了確保數據隱私及安全,新加坡官方做出了哪些努力?比如新冠疫情期間,新加坡推出的接觸者追蹤應用程序TraceTogether,爲鼓勵更多人使用這款應用程序,它特別強調,藍牙數據會在25天後自動刪除。

沈茂祯:沒錯。TraceTogether之外,爲了覆蓋那些沒有智能設備或不熟悉使用智能設備的人群(比如老年人),新加坡政府推出了Token,一個類似Airpods的小型設備。

新加坡政府于2020年3月推出了接觸者追蹤應用程序TraceTogether,6月又推出了一款內置藍牙的微型設備,首批發放對象爲65歲以上老年人。圖片來源 TraceTogether官網

2020年6月19日,新加坡政府科技局舉辦了一場“破解”Token的大會,邀請四位業界專家拆解Token設備,受邀者包括硬件黑客、固件開發者、隱私專家及開源軟件開發者。圖片來源:新加坡政府科技局官網

爲了驗證Token的安全性,政府專門邀請了一批“黑客”,嘗試去破解Token,看它是否如其所言,只使用了藍牙技術,而沒有偷偷加入GPS、Wi-Fi等其他功能,也測試它是否安全。引入第三方,這非常重要,“你不需要相信我,你可以相信專業人士的意見”。

值得注意的還有Token的數據存儲方式,它並不會自動上傳你的個人信息,只存在Token設備內。只有當持有者確診新冠時,才需要上交Token設備給醫務人員,進行後續的接觸者追蹤。在這裏,個人數據並非目的,追蹤接觸者進行防疫,這才是目的。(編者注:紐約大學AI Now研究中心全球戰略及項目總監Amba Kak在接受澎湃新聞專訪時也提到一個類似的案例,國際紅十字會在分配人道主義救援時使用了生物識別技術,但決定放棄建立一個中心化的生物特征數據庫。)

澎湃新聞:您曾對兩個不同概念“身份驗證”(Proof of Identity)和“使用憑證”(Proof of Authorization or Credentials)作出區分,大部分情況下,人們並不需要實名制的身份驗證,人臉識別這項技術有被濫用的趨勢嗎?

沈茂祯:當我們使用生物特征信息進行身份驗證時,我們所做的是確認你的身份,它需要我們提供高級別的個人數據,系統也需要保證高級別的安全性。

但通常情況下,當我們去電影院、動物園、演唱會,需要出示的是門票,也就是使用憑證,付費購買了門票就可以進入,並不需要實名制。對方需要的也只是這個使用憑證,無權獲得額外信息。當然,有時你需要提供身份證,證明自己已經成年了,可以看分級電影,或者購買酒精。

二者之外,還有另一個相關的概念是Proof of Presence——不僅需要確保是本人,本人還需要在場,比如選舉投票或結婚時,不可以假以他人。

我們需要區分這些概念,警惕技術的濫用。2016年,新加坡曾考慮在地鐵閘口使用人臉識別技術,以提高乘客通過效率,這非常糟糕。搭乘地鐵,有使用憑證就足夠了,無論是單次的地鐵車票,還是儲值卡,並不需要實名制。

澎湃新聞:但新冠疫情會讓這些邊界變得模糊嗎?以中國爲例,出于防疫需要,如今人們搭乘公共交通、遊覽景點,都需要掃碼登記。

沈茂祯:傳染病大流行是特殊情況,我想類似的特殊狀況還有恐怖襲擊——遭遇恐怖事件時,出于安保需要,政府總是希望能夠知道所有人的行蹤。但有一個關鍵問題需要我們追問,等到事件平息後,個人數據會被刪除嗎?

即便沒有新冠疫情,我們也能看到這種危險趨勢,相較于簡單的使用憑證,越來越多商家和機構開始要求提供生物特征數據進行身份驗證,這種濫用真的必要嗎?(編者注:2019年,瑞典數據監管委員會The Swedish Data Inspection Authority對當地一所高中開出了第一張基于歐盟《通用數據保護條例》(GDPR)的罰單,認爲該校使用人臉識別系統記錄學生出勤率違背了GDPR規定,違背了收集數據的“必要性”原則。)

澎湃新聞:這是否對數據安全提出了新要求?政府、企業和個人可以做些什麽?

沈茂祯:政府需要先制定更完善的法律去保護個人隱私,確保個人的生物信息不被濫用。而科技公司也需要確保這些信息不容易被人盜取。

我認爲,人們不能盲目假定法律可以保護一切,我們可以對政府、商家提出要求,明確哪些應該是禁區。在生物識別應用不斷擴張的同時,需要留有傳統的身份驗證方式。

供應商往往會聲稱他們的算法准確性極高,但誰能驗證供應商的自說自話?可以有行業審查,比如每年、每兩年進行評測、審查。

前面提到的第三方也很關鍵,第三方可以獨立于政府和技術供應商之外,相較于普通民衆,他們了解技術,也了解法律,理想狀況下,我們需要有“看門狗”(watchdog)這樣的機制。

責任編輯:馮婧

校對:施鋆