艾莉雅·尤尼斯

艾莉雅·尤尼斯(Alia Yunis)是一位作家和電影制作人,現居阿布紮比。 她撰寫的小說《夜晚計數器》(The Night Counter)(蘭登書屋,2010年)廣受讀者好評。

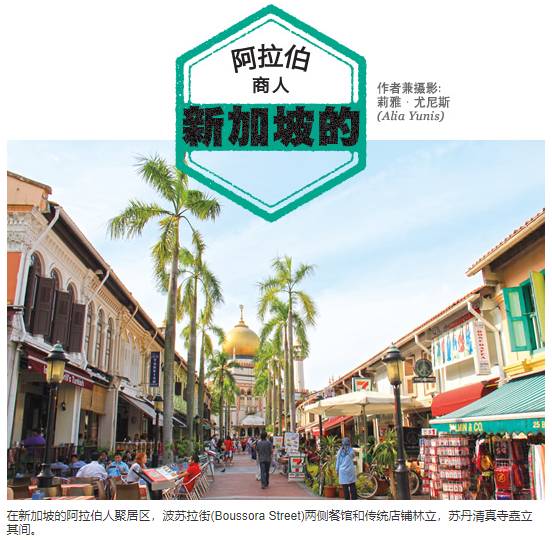

新加坡的阿拉伯商人// 圖文作者:艾莉雅·尤尼斯(Alia Yunis)

新加坡被世界銀行評爲全球經商最便利的國家。的確,19世紀初期,阿拉塔斯(Alattas)、阿裕尼(Aljunied)、阿撒哥夫(Alsagoff)、阿卡夫(Alkaff)和伊本·塔利蔔(Ibn Talib)等阿拉伯家族正是爲經商才來到這裏,那段時期正是曆史上海外阿拉伯人最成功的時期之一。

在19世紀到20世紀初的大部分時間裏,這座面積達710平方公裏(275平方英裏)的島嶼有一半以上的領土掌握在阿拉伯人手中。但那是很久以前的事情了,現在的新加坡已成爲世界上人口密度第二大的國家,百萬富翁占總人口的比例高居世界第一:占總人口(540萬)的15.5%——837,000人。那時的新加坡還是一個封閉落後的貿易中心,而今卻變成了世界上科技最發達的國家,一座迷人的城邦大都市,摩天大廈鱗次栉比,高檔購物中心比比皆是。那時的甘榜格南區(有時也稱爲阿拉伯人聚居區)還沒有變成外出遊玩的時尚之地。

從移民到此的祖輩算起,現在已經過了五六代人,但很多阿拉伯人仍沒忘記自己的根。恰恰相反:這個社團的成員關系密切,他們的祖先來自也門南部的哈德拉毛,盡管已深深紮根在新加坡,但他們仍把自己當作哈德拉毛人、阿拉伯人和穆斯林。

一個周六的下午,新加坡阿拉伯人網絡(ANS,一個幾年前成立的團體,在當地組織文化活動,資助慈善事業)的幾個朋友聚會時,赫蒂傑·阿拉塔斯(Khadijah Alattas)回憶道:“當我們還是孩子的時候,如果我們調皮了,父親常常會說,‘我就把你送回哈德拉毛去。’”。赫蒂傑·阿拉塔斯是一位女商人,說話聲音非常溫柔。

聽到這句話,坐在桌旁的其他人都笑著點點頭。他們總是對自己家族的事情津津樂道,可以看出,他們對自己的傳統非常自豪。大多數人都想哪天回哈德拉毛看看,盡管沒有人真的願意回去定居。當被問及是否願意嫁給住在哈德拉毛的人時,年輕的女人們把頭搖成了撥浪鼓:“不!”。她們仍然很少與新加坡阿拉伯人圈子以外的人通婚,過去是迫于家庭壓力,如今則是出于自己的選擇。

這個團體正在阿拉伯人聚居區的紮克咖啡館裏聚會,這裏距城市金融區有幾個地鐵站的距離。ANS實際上的領導者阿拉塔斯就在這裏工作。紮克咖啡館是一家中東式餐館,裏面裝飾著整面牆大小的照片,照片裏是哈德拉毛的多山風光。透過咖啡館的窗戶,蘇丹清真寺的景色盡收眼底。這是新加坡最大的清真寺,也是唯一一座可以在牆外就聽到禱告聲的清真寺。

清真寺旁邊是馬士吉街(Muscat Street)。兩年前,ANS參加了馬士吉街盛大的重開儀式,慶祝新加坡和阿曼兩國政府合作的道路建設項目竣工。現在,這條街上添設了兩道漂亮的拱門,還有一系列四幅一組的壁畫,描繪新加坡阿拉伯人的文化遺産。

甘榜格南區有衆多“商店屋”,紮克咖啡只是其中一間。商店屋過去是阿拉伯商人的産業,房屋的下層用來做零售生意,上層供家人居住。如今,這些房子成了主要的旅遊目的地,遊客來這裏選購蠟染布、紡織品和香水,或者找一間露天咖啡館,白天或晚上在濕熱的戶外抽袋水煙。不過現在,阿拉伯街僅剩四家商店屋仍在由阿拉伯家庭經營。

“阿裕尼兄弟”就是其中一家,這是一家中式和馬來服飾縫紉店,由紮赫拉·阿裕尼(Zahra Aljunied)85歲的父親尤尼德(Junied)經營著。紮赫拉·阿裕尼說話的語速很快,似乎有著說不完的故事。她是一名圖書管理員,因組織過第一屆關于新加坡阿拉伯人的展覽而出名。這次展覽于2010年在新加坡國立圖書館舉行,其中展出了一些個人信件、照片和手工藝品等。記族譜是哈德拉毛人社群的一種傳統。過去,阿裕尼家的這一工作都是由她的祖父在做,她稱呼自己的祖父爲“阿裕尼系譜專家”。現在她接手了這份工作。與社群裏的其他人不同,她和父親去過兩次也門,主要是爲了收集族群信息。

在紮克咖啡館,阿裕尼正在向大家展示她收集的老照片,一群女人圍在她的電腦前。好多人都被這些照片驚呆了。她抽出一張拍攝于20世紀50年代初的黑白照片,照片中是幾個穿著華麗晚禮服的婦女,這時,在旁圍觀的一個人驚呼道:“那是我的祖母!” 後來發現,她的祖母也是另一位婦女的姑媽,而且還是另外一個人的表姐。但是,她們的長相看起來並不像一家人。從16世紀開始,哈德拉毛的商人們穿越廣闊的東南亞地區,幾個世紀以來一直與當地的不同族群通婚。他們後代的長相很多呈現出與新加坡其他社群混血後的特征,特別是新加坡土著馬來人。

在去新加坡之前,阿裕尼家族和其他幾個阿拉伯商業大家族已經以印度尼西亞的巴鄰旁(Palembang)爲基地,在東南亞經營了300年左右。

傳說,新加坡的名字來源于一位馬來王子。他在13世紀登上這座島時,發現了一頭獅子:在馬來語中,新加坡拉(Singapoura)的意思就是“獅城”。當英國人在1819年把“獅城”劃爲殖民地的時候,這裏已經有一些阿拉伯人了。當時,被稱爲19世紀“現代”新加坡總設計師的托馬斯·史丹福·萊佛士爵士(Sir Thomas Stamford Raffles)希望把這裏變成一個區域性貿易樞紐。爲了實現這一雄心,他鼓勵更多阿拉伯人來到這裏。于是,阿拉伯人開始在甘榜格南區安家落戶,這裏當時還是馬來人的小漁村。“甘榜”在馬來語中的意思是“村莊”,“格南”是過去生長在當地的一種樹。

“在新加坡史書中,[作者]把萊佛士描繪成了一個喜歡阿拉伯人的人物,”賽義德·法裏德·阿拉塔斯(Syed Farid Alatas)說,他是新加坡國立大學的社會學教授,也是ANS組織裏研究哈德拉毛人曆史的權威。“事實上,萊佛士並不喜歡阿拉伯人。他說過阿拉伯人的很多壞話。但他又指望阿拉伯人爲這塊戰略要地帶來生機。”

“萊佛士剛來時,這裏幾乎什麽都沒有。他希望建立一個貿易網絡,恰好阿拉伯人已經在這片區域擁有一個良好的貿易網絡。他感到有利可圖。所以幫助阿拉伯人來到新加坡…… 爲了達到自己的目的,他利用了阿拉伯人——就像所有殖民統治者會做的那樣。”

新加坡最具標志性的建築是殖民時期建立的萊佛士酒店,當時這家酒店租用了賽義德·穆罕默德·阿撒哥夫(Syed Mohammed Alsagoff)的土地,于1887年建成。事實上,上世紀50年代以前,地産租賃一直是阿拉伯人最大的生意。直到政府後來出台政策後,這種情況才發生改變,這給阿拉伯社群的人們蒙上了一層陰影。

傳統上,大多數阿拉伯人的地産都是交由穆斯林信托行waqf持有。根據1947年出台的《租賃控制法案》(Rent Control Act),二戰前建造的所有房屋一律不准隨通貨膨脹增加租金。waqf的大多數地産都受到了影響, 結果導致信托地産的價值大幅縮水。但是,最大的打擊來自1967年的《土地征用法令》(Land Acquisition Act)。

新加坡政府設想把新加坡進一步建成一個全球性的商業中心,在城市開發過程中,土地緊缺問題開始變得尖銳。該法令允許政府以任何價格征收地産(特別是戰前地産),用于城市改建。

這意味著阿拉伯人不得不低價抛售他們在新加坡市中心持有的大批房地産。事實上,留給新加坡阿拉伯人的主要地産只剩下了一處:翠峰園行政居(Treetops Executive Residences)。這是一處建在市中心邊緣的豪華公寓群,塔利蔔(Talib)家族曾在此擁有一處私人別墅。1953年,私人別墅被改建成公寓,然後于2000年被拆除,改建翠峰園。

19世紀,卡勒德·塔利蔔(Khaled Talib)的祖父及其兄弟們買下了這塊地。身爲記者兼作家的他提到,因爲《土地征用法令》,他的家族損失了不少土地。“我們在新加坡曾經有600多間商店屋,但現在只剩下40間了,”他說。“我們出售了一部分[以市場價格],但有很多是被征用的。”

他還補充道:“阿拉伯家族在新加坡持有的大部分土地都要依法強制接受信托管理,這種規定現在已經失效。但結果是,除了被征用的部分,其余地産全部被賣出,繼承的股權也被分割。但是,我們的信托仍在繼續。我們也在迅速適應不斷變化的時代,確保房産得到及時翻新,以適應新加坡不斷變化的城市規劃。”

許多阿拉伯人做著收入微薄的工作,紮赫拉·阿裕尼很清楚這一點。“我找到了一封英國政府1954年寫給我父親的信件,信中通知要征用他的一塊土地用于建設寺院,並承諾給他100年的租期,”她說。“我父親以爲他們要建清真寺,沒想到他們建的是一間教堂。” 比這個誤會更糟糕的是,她找不到父親簽訂的租賃協議,沒人能找得到。她的家族永久地失去了這塊土地。

然而,他們在新加坡並不經常談論這些故事。陳彬彬(Tan Pin Pin)是當地的一位電影制片人,她喜歡探尋新加坡不那麽光鮮的一面。她曾經拍攝過一部短片,探討土地緊缺帶來的各種問題。不過,她對新加坡的阿拉伯人了解並不多。她說:“當我去阿拉伯街或巴格達街逛街時,我不會考慮它們爲什麽會有這樣的名字。” 她從來不想知道“阿裕尼路”和“阿卡夫花園”爲什麽會取這樣的名字。

“我的曾祖父在19世紀90年代從中國來到這裏,”她說, “我們中的大多數人被運到這裏,爲英國人當苦力。我想,我們只是爲了掙得更多的錢。你知道,經商是我們關鍵的出發點。這是一個商業中心。人們看得再清楚不過了。”

她掏出自己的國民身份證,上面顯示她是一名華人。(證件上的種類有華人、馬來人、印度人和其他。) “這種分類有助于管理部門控制商業,保持適當的[種族]比例,維持穩定。”她說。

人口估計在7,000到10,000之間的阿拉伯人被劃入了“其他”類。但阿拉塔斯說,阿拉伯人的實際人數比這更多。自從政府開始對馬來人(政府承認的官方原住民)實行教育補貼後,有很多阿拉伯人開始改稱自己是馬來人。

“上世紀80年代,政府開始鼓勵不同種族的人發展自己的民族特色,”他說。“我想,這是因爲政府認爲這對旅遊業來說是一大賣點。這是發展新加坡多元文化的一部分,也使得不同族群的人開始對自己的文化遺産更感興趣。”

正是這種鼓勵促成了ANS的建立。去年11月,ANS舉辦了一次盛大的晚宴,以支持當地的慈善事業。媒體對這一活動做了大量報道,這也激勵著這個組織開展更多工作。“我們想要展示我們的文化,同時證明我們是推動新加坡發展的一股重要力量。”哈迪傑·阿塔拉斯(Khadijah Alattas)說。

新加坡阿拉伯社區居民的生活方式點點滴滴地滲透到了也門的文化之中:也門菜肴中常見的龍蝦片和魚醬就是來自新加坡馬來人的菜肴。

直到上世紀80年代,新加坡阿拉伯人都很少回也門。上世紀60年代,由于也門的政治動蕩加劇,回國的人數就已經開始減少。另外,按照傳統,男孩子在快成年的時候要回一次也門,但在1967年新加坡開始實行義務兵役制,讓這一習俗難以實現。現在,如果新加坡阿拉伯人想要離開這裏,多半會選擇移民到澳大利亞去工作。

哈德拉毛地區的人也不能再指望新加坡的親戚寄錢回來,盡管這些人曾經在那裏建造了華美的家。但是,新加坡阿拉伯社區居民的生活方式卻點點滴滴地滲透到了也門的文化之中:比如,也門菜肴中常見的龍蝦片和魚醬就是來自新加坡馬來人的菜肴。

另一方面,由于新加坡本身已成爲一處國際美食天堂,所以這裏的阿拉伯人很難像在西方國家的阿拉伯移民那樣在家園以外推廣自己的傳統菜肴。他們中也很少有人講阿拉伯語了,除去一些可愛的傳統,比如仍會稱呼女人爲sharifa——意思是“高貴”。

家系和宗教是他們之間最牢固的紐帶。很多家族的家系可以追溯到穆罕默德·本·伊薩·阿爾·穆哈吉爾(Mohamad bin Isa Al Muhajir),他是先知穆罕默德的第10代後裔,在公元956年離開巴格達搬到哈德拉毛。現在,社區裏的大部分家庭會在每周五晚聚在一起,幫助孩子學習宗教知識。

伊瑪目·哈桑·阿爾-阿塔斯(Imam Hassan Al-Attas)出身于一個精神領袖世家。他和妻子與他們的大家族生活在一起。在家中吃晚飯時,他與賽義德·法裏德·阿拉塔斯聊起了祖先的曆史和信仰。“很多人說,哈德拉毛人來這裏是傳播伊斯蘭教的,但當然,大多數人不是這樣,”阿拉塔斯說。“推動因素有很多,比如生活不穩定、內戰等,其中最重要的原因是:饑荒。”

“一千年前,哈德拉毛非常富饒。但是,近500年來,那裏變得越來越貧瘠。所以人們開始外出找工作,養活自己。因爲哈德拉毛的教育基本上以宗教爲主,他們或許是商人,或許是業主,但當他們走出去,到其他國家找工作的時候,他們通過各種方式改變了當地的人,特別是通過聯姻。”

“同時,也來了些真正的學者,”伊瑪目·哈桑補充道。他自己的家族就是個鮮活的例子。“隨著社群的不斷壯大,他們應邀來這兒擔任某些職位。他們有時也會扮演多重角色——你是一名傳教士,但也需要通過經商獲得經濟支持。”

伊瑪目·哈桑和阿拉塔斯說,與其他因素相比,新加坡的中東式街道名稱與它的戰略位置關系更大。正如新加坡是貿易中心一樣,這裏也是各地朝聖者的補給點。來自印度尼西亞和東方其他地方的朝聖者會在這裏進行物資補充,然後繼續麥加朝聖之旅。

哈桑提到,在政府通過監管資金並根據鄰近人口簽發建築許可證的方式合理規劃清真寺的建造之前,他的父親就已經于1952年在這裏建造了自己的清真寺。

“在我父親的一生中,新加坡發生了太多的變化,”他說。“他有三份護照——英國的,馬來西亞的,然後當新加坡脫離馬來西亞聯邦[1963年]後,他又拿到了新加坡護照。唯一不變的是他的哈德拉毛人身份。我仍然記得,我父親在布道的時候說的是阿拉伯語。人群中也有馬來人,特別是星期五禱告的時候。這些人都不懂阿拉伯語。”

自上世紀70年代以來,穆斯林宗教協會(Muslim Religious Council)成立後,所有穆斯林勞動者每個月都會自動從工資裏捐出一新元,用來支援清真寺的建設。“當收集到足夠的資金時,政府就會替一個穆斯林社區把錢交給宗教協會,有可能是印度社區也可能是馬來社區,幫助他們建設自己的清真寺。”伊瑪目·哈桑說。“以前,有些清真寺是木結構的。現在經過重建,這些清真寺變得更漂亮了,也裝上了各種現代設施。”

新加坡幾乎所有的事物都非常時髦,就連較陳舊的也不例外。像阿拉伯人聚居區這樣的民族聚居區也很整潔有序,和這座城市的其他地方一樣。這裏從早到晚迎來各種各樣的遊客,但原住民的後裔們大多住在其他地方,在時尚新加坡那閃亮的高塔間,在清新自然、綠樹成蔭的街道和花園間。

他們在各行各業工作,有教授、外交官、銀行家、作家、秘書,偶爾還有開商店屋的老板,他們共同交織成這個國家的商業圖景。他們一邊惬意地行走在烏節路(Orchard Road)和其他整潔的大道上,或在濱海灣(Marina Bay)附近悠然散步——這裏的魚尾獅(一半獅子一半美人魚)雕像是本城的吉祥物,也是一個旅遊景點——一邊傾聽著阿拉伯街的喚禮辭。

“再也沒有別的地方像新加坡這樣了,”卡勒德·塔利蔔說,他對新加坡人的複雜性作出了總結。“我以前在阿聯住過一年,嘗試加入一個新加坡俱樂部。我打電話給俱樂部的負責人,那人是個華人,他不相信我是從新加坡來的。你可以看到,他對新加坡人的視角就和我不一樣。所以我喜歡說自己是在新加坡出生的阿拉伯人,馬來人的暫住客,他們才是這片土地的原始主人。”

“在家裏的時候,我們還是會做些哈爾瓦甜食(halwa)和小麥粉布丁(muhalabiyyah)當作點心。有些事情並沒有改變。”

艾莉雅·尤尼斯艾莉雅·尤尼斯(www.aliayunis.com)是一位作家和電影制作人,現居阿布紮比。她撰寫的小說《夜晚計數器》(The Night Counter)(蘭登書屋,2010年)廣受讀者好評。This article appeared on page 38 of the print edition of Saudi Aramco World.