優秀的藝術品在藝術家的創作空間誕生。藝術家一生中最常去的地方就是工作室,工作室是世俗生活隔離所、會客廳,更是靈感庇護所,流露藝術家個性與靈魂。空間在這座城市愈發昂貴,租賃或購買的藝術家如何應對?空間與藝術家、創作有怎樣的親密關系?

藝術家的工作室是一個特殊的空間,呼吸著自由奔放的氣息。他們在那裏生活、思考、創作,無論是寬裕還是擠迫,那一方淨土,乃藝術家的精神庇護所、靈感誕生地。

本期專題走訪雕塑家韓少芙位于月眠藝術中心的工作室,了解她面對空間不夠用的煩惱。馬來藝術家及藏家約翰·福茲把東部組屋單位打造成工作室,像歐洲殖民者的奢華住家,裝置創作加以模仿。畫家林仰章位于東部工業廠房的畫室,把生活與藝術融于一體。來自歐洲巴爾幹半島的米連柯與迪莉娅夫婦在北部工業廠房偌大的工作室,配合需求成爲靈魂庇護所。

爲雕塑藝術當“孟母” 韓少芙(雕塑家)

月眠藝術中心工作室:720平方英尺

雕塑家韓少芙在月眠藝術中心的工作室做小件陶塑。(陳來福攝)

本地知名雕塑家韓少芙(77歲)位于月眠藝術中心(Goodman Arts Centre)的工作室高6米,面積720平方英尺,有點淩亂,四周散落多個造型不一的小件陶雕。漢白玉與青銅雕賣了多件,韓少芙將僅剩幾件用塑料袋包裹著,以免弄髒。

韓少芙的漢白玉作品。(陳來福攝)

雕塑是立體與空間的藝術,新加坡面積小,空間不夠用,創意難以施展,加上創作時會發出噪音,老在擔心鄰居不高興會投訴,令人頭痛。這已是韓少芙的N個工作室了。

1983年從英國留學回國的韓少芙在樟宜監獄一帶租洋房住了一年,租金幾百元。1985年至2005年,她搬到實裏達空軍基地,向政府分別租下單層及雙層排屋當工作室兼住家,月租從800元漲至兩三千元。過後她在波斯陶路黑白洋房租住五年,月租漲至五六千元,樓上鄰居不喜聲音,她在2010年搬到月眠藝術中心,月租千多元。

韓少芙的青銅雕作品。(陳來福攝)

教學多年,1997年全職創作的韓少芙說,政府組屋或公寓高樓單位是沒辦法創作雕塑的,因爲天天做,機器磨鑽洞、切割、燒焊聲很尖銳很吵,諸多灰塵,鄰居會投訴。她想過買下工業廠房單位,但目前售價上百萬元,負擔不起。 實裏達工作室的面積最大,從1000到2000平方英尺不等,韓少芙室內作畫,室外做髒活,有個花園,鄰居離得遠些。有次,韓少芙蹲在樹下做石雕,忽然看到一雙鞋子出現,擡頭看是警察,說有人投訴。波斯陶路住家工作室面積小,但草地很大,可以創作。

雕塑花園流于幻想

韓少芙指出,盡管月眠藝術中心是國家藝術理事會旗下藝術之家項目,但因爲租戶的藝術創作性質(如表演藝術)與需求不同,很難融合。假設郊外不再使用的兵營或學校,能把雕塑租戶集中一起,還可以共同分擔材料費、運輸費等,舉辦展覽。藝術之家須分配、規劃藝術家所求。她說:“在這裏,起重機不可以進來,無法舉吊重物,我不可以做太重太大的東西。工具、材料也買不到,要出國去找。”

她在印度尼西亞峇厘島、美國、中國郊外,看到當地藝術家擁有很大的空間,甚至有自己的雕塑花園,反觀新加坡缺乏這樣的空間,生存下來的藝術家很不容易。韓少芙想過設計大花園,有雕塑,有樹,有土地,塑造出土地的形狀,安排花草,采用自然原料,地形也可重新塑造,全都流于幻想。

這位文化獎得主寄語年輕雕塑家“敢敢地、傻傻地去做,不要想太多。想太多就不敢前進,能走多遠就多遠,總會走出自己的路。環境不能改變,人就改變,配合現有的空間做自己要做的。”

至少,韓少芙有一個空間可以天天做點小東西,忙于塑造百個不同造型的海洋生物陶塑,明年初將在濱海藝術中心展出。她上午在住家用電腦作設計構圖,下午進來工作室做到晚上七八點。不過,大型雕塑或裝置須要出國做。疫情前,她一年去四五次福建泉州惠安縣崇武鎮,爲時兩周或一個月。那是很大的石雕城,材料工具、工廠設備很齊全,很雜很亂,藝術家全擠在一起,非常密集,空氣不流通。

韓少芙工作室窯燒不同造型的海洋生物陶塑。(陳來福攝)

疫情期間不能出國,韓少芙先作全方位的作品小模型,掃描,用電腦放大10倍20倍,調整修改,傳給中國廠家制作出大模型,用微信與廠家溝通修改,很麻煩,不如直接去看實體,自己修改也比較方便。她在上海與蘇州的石雕與不鏽鋼公共藝術裝置就是這樣完成的。她說:“藝術家不只是設計、創作,還有很多溝通的工作要做,尤其是雕塑裝置,須要和工程師、承包商溝通作品組裝。”

空間不夠用,意味著大件作品無法儲藏,展出後唯有拆毀,以後藝術家若辦回顧展,再也找不到。由新加坡美術館委托,韓少芙的大型裝置《黑森林》2016年新加坡雙年展後,美術館與藝術家皆沒空間收藏,最終多塊木頭還給木廠。

歐式裝潢質疑殖民者 約翰·福茲(裝置藝術家)

勿洛五房式組屋:1200多平方英尺

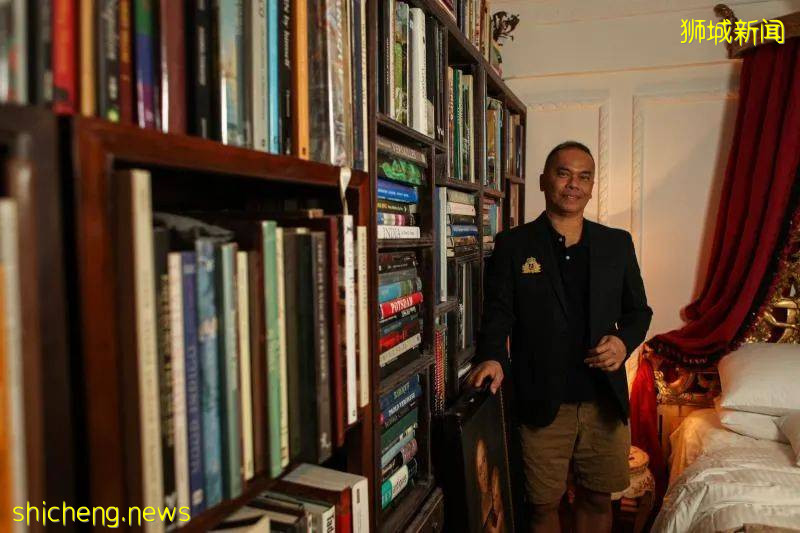

約翰的工作室客房仿造英國古典式華蓋大床,藏書上千。(李健玮攝)

陽台上褐紅帏帳一揭開,這個勿洛五房式組屋單位瞬間變身歐式“宮殿”。天花板和牆壁石膏雕花屬于英國19世紀攝政古典建築風格,面積1200多平方英尺的工作室,去年花了半年裝修,裝潢設計出自馬來爪哇裔藝術家、藏家約翰·穆罕默德·福茲(Johann Muhammad Fauzi,59歲)之手,展示從13到19世紀的油畫、挂毯、燈罩、瓷器、青銅雕和家具等古董藏品。

藝術家及藏家約翰.福茲把組屋工作室大廳打造成像歐洲殖民者的富裕住家。

“我的藝術模仿我的生活方式。我所有創作靈感來自這裏,在不同國家文化的古董文物營造的氛圍裏。”約翰說。他在澳大利亞阿德雷德南部大學修讀管理學,在跨國企業任主管幾十年,輾轉歐洲、美國工作十幾年,熱愛購藏古董。正是這些收藏喚起童年時對藝術的興趣,八年前他開始在南洋藝術學院考獲油畫、陶藝雕塑和版畫文憑,客廳幾幅模仿名畫的巨幅油畫是他與老師的習作。他在2019年獲拉薩爾藝術學院與倫敦大學金匠學院純美術碩士,現全職創作,將十幾年前買下的組屋化身爲工作室。

去年3月約翰在麥波申工業廠房“逗號空間”舉辦裝置藝術個展“Jemputan”,可說是模仿重構了工作室場景,他用羅厘將古董藏品帶到展廳布置。馬來語Jemputan指主人邀請客人前來慶祝的場合,傳統上以班蘭葉織墊招待美食飲料,約翰演繹的版本是:歐式古典長桌、挂毯與水晶燈、波斯地毯,用18和19世紀錫器與鍍金蓋碗盛放馬來美食,結合自己形似西方古典風靜物油畫,實則描繪熱帶本土的水果花卉,陶制山竹等熱帶水果,插有大紅花的花瓶,開幕禮晚提琴表演一應俱全。

觀展者問約翰,爲何不建構馬來甘榜場景?他認爲英殖民者就是從新加坡、爪哇和印度尋得各種古董工藝品裝潢生活品味,因此將之重構再現,更能讓人感到不安、不舒服,更能引發對殖民者與被殖民者權力不平等的思考,符合其關注的創作課題。

用批判目光審視殖民史

約翰在嚴肅的爪哇回教家庭成長,生活作風常被批評爲過于“紅毛派”。國外工作經曆打開的視野,以及研究收藏古董的過程中,讓約翰用批判性的目光重審新加坡與東南亞殖民史,切身反思後殖民情境中“他者性”的身份認同,以及馬來人在新加坡的地位。歐洲人將自身文化強加在殖民地人民身上,約翰的作品愛以馬來語命名質疑對抗。

美國作家傑米詹姆斯(Jamie James)的《奇異的魅力》(The Glamour of Strangeness)筆下的六名藝術家離開家園,走向未知。高更從法國前往大溪地,瓦爾特·斯皮斯(Walter Spies)從德國落腳峇厘島,僅有爪哇畫家拉登·薩利赫(Raden Saleh)反其道,在歐洲成名。約翰借此研究在古典與浪漫主義交叉路口的新加坡與東南亞景觀的概念框架,反思他者性的異國情調與馬來人的身份認同等課題。 約翰毫不避忌自身受殖民者文化影響卻又非“白皮膚”的身份矛盾。油畫《自畫像》(Manggis)借鑒荷蘭靜物畫傳統,特意采用深烏木色畫框,畫了一盤深色皮白肉的山竹。他也愛用其他果皮深色果肉白皙的熱帶水果如蓮霧、紅毛榴梿等作爲素材,暗喻自我。

新加坡慶祝開埠200周年,約翰的肖像油畫《史丹福萊佛士先生》(Tuan Stamford Raffles),描繪一個錦繡花環圍繞著萊佛士,參與濱海灣金沙藝術科學博物館聯展,質疑爲何200年後,我們仍對殖民者歌功頌德?約翰的風景畫重視畫框的概念性,將觀者帶入畫境,借鑒18世紀西方油畫風格,描繪新加坡殖民地老建築場景時,置入當代語彙——怎麽跑單幫用的大型藍白格塑料袋會出現?

約翰的風景畫借鑒18世紀西方油畫風格,描繪新加坡老建築場景時,置入當代語彙如藍白格塑料袋。(李健玮攝)

每個星期兩次,從下午3至6點,約翰來到工作室房間作畫,籌備明年在吉門營房的個展。法國殖民地時期越南貝殼鑲嵌沙發椅與文藝複興時代挂毯,上千本藝術藏書點綴其間。他與伴侶住在公寓,不時也在那作畫。

我們坐在客廳一隅,意大利古董水晶燈下,吃著馬來糕點下午茶。這裏是藝術家的會客所,招待朋友、藏家、畫廊業者、策展人。約翰談及從博物館見到造型漂亮的古董櫥櫃,會聘請爪哇工匠加以仿造。他說,周圍的古董文物代表殖民者財富積累背後的血腥殖民史,一個印尼手工制作,在阿姆斯特丹購得的烏木凳子價值等于兩個奴隸。越南在法國殖民時期將稻米種植改爲經濟作物,導致大量越南人死于饑餓;在荷蘭殖民地印尼也有類似事件。

約翰去年辦個展“Jemputan”時,把工作室的珍藏帶到展廳布置。(逗號空間提供)

偌大空間隨需求發展 米連柯夫婦(畫家與陶藝家)

兀蘭工業廠房工作室:4000平方英尺

位于兀蘭的工業廠房工作室面積之大,讓米連柯和迪莉娅夫婦同時使用也綽綽有余。(陳福洲攝)

達芬奇說過,“一個藝術家的工作室應該是占地空間小的,因爲小空間才會讓精神集中,而大場地則會讓人分神。”顯然,藝術家夫妻檔米連柯(Milenko Prvacki,70歲)和迪莉娅(Delia Prvacki,71歲)並不這麽想。凡來到他們位于兀蘭工業廠房工作室的,無不對8米高4000平方英尺的空間吃驚。這也是不少藝術愛好者夢想的工作室。

1991年,出生前南斯拉夫的米連柯,爲了抽離混亂局勢捉住前來新加坡工作的機會,隔年與迪莉娅移居這裏。他們最初向政府租用黑白洋房,因該區發展而被迫離開。14年前,無意中發現這棟工業廠房發展商破産賤賣,毅然賣掉巴西立公寓,花了40萬元買下廠房單位,也在三巴旺買了一個小型公寓單位。

當時這裏一片荒蕪,米連柯夫妻倆幾乎生活在叢林裏,不想現在周圍熱鬧得很。米連柯覺得廠房單位價格便宜,不斷鼓勵學生、朋友購買,但他們覺得兀蘭太偏遠了。米連柯指出,城市的空間十分昂貴,如果堅持在市區如烏節路尋找創作空間,幾乎沒可能。他說:“新加坡生活費非常昂貴,這對藝術創作與消費都是不好的。如果梵高在這裏作畫,活不過三個月。”何況,新加坡人也沒培養藝術鑒賞,沒買畫的習慣,家裏也缺乏空間挂畫。

工作室閣樓配合米連柯夫妻的需求打造,二樓設有客廳與臥房。(陳福洲攝)

文化獎得主米連柯曾在拉薩爾藝術學院任教27年,學生衆多,當中極少人成爲藝術家。在他看來,在舒適生活中成長的年輕一代被寵壞了,這是危機信號。他在歐洲看過很多藝術家的工作室,很少位于工業區,大多聚集在散發大自然綠意的郊外,因爲負擔不起城裏的租金。他指出,以前紐約中央公園一帶聚集不少藝術家與畫廊,後來負擔不了租金,搬至蘇荷區(SOHO)廠房,又再因爲租金而離開。米連柯夫妻在羅馬尼亞的住家工作室就在郊外,融入大自然的氣息,附近有葡萄園。

有空間才能做大畫,米連柯很享受創作大畫,這不容易,因爲年紀大了,需要梯子才能作畫。他曾做6米大的油畫,挂在華樂酒店(One Farrer Hotel)大廳接待處。工作室裏張挂著米連柯的“抽象畫基礎”系列,畫面混合抽象的幾種語言與形式包括幾何、表現主義。桌子上、地板與牆面都是他揮灑作畫的地方。

米連柯很享受創作大畫,工作室的桌面、地板與牆面都是他揮灑作畫的地方。(陳福洲攝)

向桌子致敬的畫作

2002年成爲新加坡公民的米連柯,通過繪畫自創“詞典”構造法。他的母語是南斯拉夫語,第二語言是德語,19歲到羅馬尼亞布加勒斯特美術學院學習美術(繪畫),與迪莉娅相遇,開始學習羅馬尼亞語,41歲來新開始學英語。這一生,字典是他最好的朋友。迪莉娅通曉七種語言。政治和社會環境的轉變是他們作品中反複出現的母題——失根與回憶,分解成記憶碎片,形成多元的創作手法和表達方式

米連柯認爲桌子是人類的重要道具,但極少入畫,因而創作一系列丙烯畫向桌子致敬,有系統地收納在吊畫架上。夫妻倆創作了45年,儲藏了不少藝術品。除了作畫,桌子也是熱情好客的夫妻倆的會客所道具。我們在這裏用中餐,使用的碗盤杯子器皿全出自迪莉娅之手。點綴工作室的鏡子、周圍各種飾品也是。這裏還辦過烤肉會。

陶藝家迪莉娅在工作室有偌大的創作空間和療愈的小花園。(陳福洲攝)

工作室夠大,夫妻倆不用互搶或輪流使用,其中一邊散置迪莉娅源自大自然的諸多拼貼藝術裝置及多層次陶藝作品,聳高的陶柱《七天》曾在新加坡國立大學博物館展出;大型陶磚裝置《地球》曾在福康甯山展出,蓋被般造型吸引不少人野餐,還有爲新加坡國家美術館兒童雙年展創作的《健康早餐》陶瓷桌。

迪莉娅的陶藝作品。(陳福洲攝)

工作室配合夫妻倆的需求發展,樓上有閣樓、客廳和臥房,是創作後充電之處。偶爾女兒回新借住在他們的公寓,夫妻倆就在這裏過夜。工作室一隅有個花卉植物長得茂盛的小花園,那是迪莉娅的小天地。

米連柯說,19歲的畫家可以靠天才,70歲仰賴的只有自律與熱情。夫妻倆每天上午11時到工作室至晚上7時半。藝術對夫妻倆是必要的,迪莉娅笑說:“我們高齡70,仍像中年人般創作。除非生病或者有重要的事,不然,我們一定會來這裏。”

米連柯也說:“光陰匆匆,我只能竭力創作,能做多少就做多少。我們只想到這裏來。即使不做畫,坐在工作室冥想,就有靈感了,我無法在家創作。”

可作大畫與獨處 林仰章(畫家)

東部工業廠房“點墨廬”:1400平方英尺

爲了創作空間與畫大畫,林仰章買下東部工業廠房單位。(蔡家增攝)

15年前,畫家林仰章買下東部工業廠房的單位當畫室,就是“爲了創作的空間,家裏畫不了大尺寸的畫。”他之前詢問過藝理會藝術之家項目,發現有幾十名藝術家排隊,希望渺茫。他也與其他畫家租過工作室,月租一年內從1500元漲至4000元,令人心驚膽跳,不如買下工作室更劃算。

取名“點墨廬”的畫室,面積1400平方英尺,天花板高5米。林仰章(58歲)敲定這個單位,因爲有廁所可以清洗顔料,若是公廁就不方便,畫家今天回想當時價格較好,慶幸買了下來。

5米高的畫室適合畫大尺寸的畫。(蔡家增攝)

林仰章從事教學20年,10年前轉向全職作畫,每天早上到畫室報到,晚上駕車只需10分鍾就到家。他一天至少10小時“泡”在這裏,公共假期與農曆新年也在畫室度過,有時家人與他一起來畫室看畫。

有了畫室之後,林仰章畫了不少超過一兩米的大畫,生産力更高。也畫一池金燦燦與天青藍的荷花畫,他最崇拜向往法國印象派畫家莫奈的畫室,說:“莫奈的巨大尺幅睡蓮油畫,若是畫室小,絕對畫不出。”當然,林仰章認爲,畫無大小之分,只有好壞之分。荷蘭黃金時代的維米爾(Johannes Vermeer)一生畫小畫,畫面恬淡靜雅,永恒凝住平民生活日常的一面(如《戴珍珠耳環的少女》《倒牛奶的女仆》),卻是非常偉大的大畫家。林仰章也畫小畫,小尺幅油畫畫得細膩,還刻了一方印章“小小品”。

“莫奈的畫室是最完美的狀態,因爲畫畫的題材都在他的周圍——花園裏的睡蓮、喝茶的桌子,不用大老遠出國尋找題材。”林仰章說。反觀新加坡,可以入畫的老房子已拆到七七八八,很難找到特別的題材。有一次,林仰章在楊厝港看到一棵很美的樹,心想有空來畫,拖了一下再回去,那棵樹就不見了。

莫奈能夠生活在藝術裏面,足不出戶,要畫睡蓮就走去自家花園,即使打戰了,畫家仍是埋頭畫畫,這是林仰章向往的境界——生活與藝術融合一起。他說:“空間不受幹擾,需要醞釀創作,畫家獨處是必要的。”

畫室經常飄浮著莫紮特的古典音符,陪伴著畫家創作的時光,久之沾染了畫家的性情與氣質,使之“非常仰章”。

畫作裏有畫室

我們很容易在林仰章的畫裏找到畫室的蛛絲馬迹。水墨畫“魚戲池中間—青色荷系列”那群悠遊自在的紅色小魚,“模特兒”不就在畫室入口處的小魚缸裏?我們坐在長桌喝鳳凰單枞,身邊看到的各種擺設——茶壺杯、佛手、山竹、橘子、香蕉、假石、玉米、陶碗、酒瓶、金錢樹盆景、花瓶、瓷器、天花板下的鳥籠等等,經常出現在他的畫裏。畫家從朋友處看到新鮮荷葉蓮蓬,索來作畫。以前的學生送來父母輩結婚時用的老藤籃,家裏的觀音雕像,畫家吃到好吃的,比如燒雞,也都入了畫。

籃裏的玉米入了林仰章的水墨畫。(蔡家增攝)

畫室一隅沾染了畫家林仰章的性情與氣質。(蔡家增攝)

“點墨廬”取自《壺天錄》的“胸無點墨”,更多是畫家的自我調侃,點墨也是水墨畫的基礎。林仰章作畫的桌子很長很大,周圍散置過千支毛筆,各種各樣的紙張,瓶瓶罐罐的顔料。畫室藏書近千本,林仰章隨意閱讀,或者看到紀錄片,在一方清幽的天地裏,靈感濤濤襲來。

這樣的畫室,即使出國寫生,也是令畫家非常想念;盡管在路上,他也沒離開藝術,仍隨身攜帶素描本,利用瑣碎時間作畫。

記者:黃向京 攝影:陳來福、李健玮、陳福洲、蔡家增