“我想安排你和孩子們去娘家住幾年,我只身去香港、新加坡闖闖。”

20世紀50年代的一天,盛毓郵在思考了無數個日夜後終于對妻子開口了。此時,這個曾在9歲那年就當上百萬富翁的盛家少爺,已經囊空如洗了。

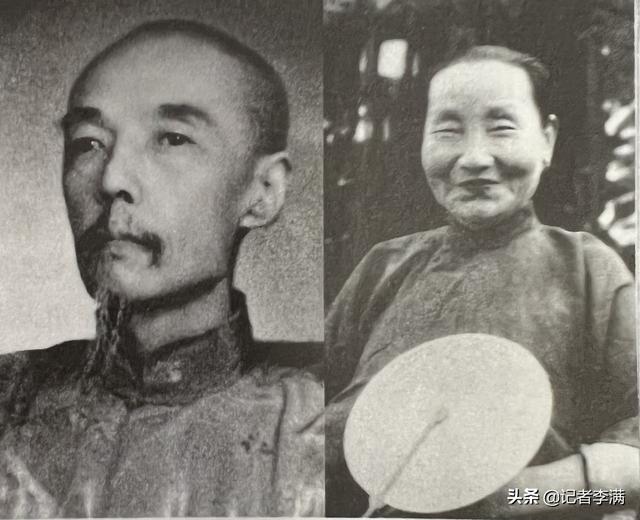

中年盛毓郵

作爲盛宣懷的孫子,他曾先後分到近200萬兩白銀和無數産業,這些産業包括三新公司、客利房産合股、沁園房屋、泰吉裏等地塊的房地産,還有上海、南京、漢口、武昌等地的大量地皮,以及中國通商銀行和揚子公司的股票。

人都說:“富貴猶如草上霜”,果然,僅僅三十年後,隨著他那敗家老爹盛恩頤“幫忙花錢”,以及種種因素的共同作用,他已由曾經的“上海最富少年”變成了“無産者”了。

在說出“把妻子安頓到娘家”之前,他已經把最後的産業——一棟花園洋房給退掉了。做這件事之前,他還征求了妻子的意見,妻子的答案是:“侬(你)說得對,就按侬說的做吧!”也是基于妻子的通情達理,他才敢提出這樣的要求。

盛毓郵位于萬航渡路的花園洋房(夫妻倆曾和婆婆孫用慧生活在此)

“侬做的任何決定我都支持,再說,回娘家又不是丟人的事。”妻子任芷芳聽完後,認真地看著丈夫道。

盛毓郵聽了略微安心了些,他知道妻子從來不是世俗的人,世俗眼裏“靠娘家就是沒出息”的想法,她也從未有過。可盛毓郵心裏還是不踏實,他拉著妻子的手歎著氣道:“我這一去也不知道幾時能緩過來,我怕……”

“不用怕”,不等盛毓郵說完,任芷芳打斷了他的話:“侬盡管闖,我相信侬,等侬覺得時候到了,我們娘幾個就過來。”

就這樣,任芷芳帶著孩子們住回了娘家,盛毓郵帶著簡單的行李和湊來的一點盤纏,只身赴港。送別丈夫時,她表現出了前所未有的堅強,她不僅沒掉淚,還不住地給丈夫加油打氣。

任芷芳比誰都清楚,丈夫這一去,自己將面對怎樣的“難”。可她明白:婚姻裏,總有一方需要犧牲,畢竟,任何形式的成功背後,都意味著犧牲。

任芷芳(後中)與姐妹合影

盛毓郵雖是富家子弟,卻從小上進,他也是盛家第三輩中讀書最用功的一位。自上海聖約翰大學畢業後,他又前往英國曼徹斯特大學留學,讀商科。

也因爲上進,看著盛氏家族一日不如一日,他心急如焚。爲了振興家族,他曾做過進出口貿易,可抗戰爆發後,他的生意也被迫停了。

這幾十年來,他的境遇每況愈下,其他的盛氏子孫亦是如此——

自40年代後期開始,財大氣粗的盛老五、盛老七在上海和香港的生意場失利,繼而走向暗淡。父親盛老四花光自己的家産後,又開始敗他的家産;盛家長孫盛毓常接連遭遇兩次大的經濟損失,手中鈔票所剩無幾。

盛老四盛恩頤與妻子孫用慧(任芷芳公婆)年輕時

最慘的是“頤”字輩,是他的堂叔盛老三盛文頤,他最後因漢奸罪锒铛入獄了。

盛家的小姐們日子也艱難,除五小姐所嫁的林家在台灣尚有一批企業外,七小姐和八小姐日子都日趨艱難。七小姐的丈夫莊鑄九曾投資靜安寺百樂門舞廳和一家旅行社,但都經營得不順心;八小姐的丈夫彭震鳴原本就沒有什麽經營,坐吃山空的日子自然分外淒涼。四小姐夫婦早已去世,幾個兒子的命運,均在一波三折之中……

面對盛家的急速衰落,盛毓郵有時候會想“三十年風水輪流轉,風水是不是轉到別家去了”。辭別妻子赴港時,他心裏的淒涼又多了幾分。

送走盛毓郵後,任芷芳開始掰著指頭數日子,一邊數日子,她還一邊數著手裏的錢。這個出身江南大戶的女子,怎會想到:有一天,自己竟也會爲了生計發愁呢!

任芷芳的曾祖父任道镕是晚清官員,他還是重臣李鴻章的哥們。同治年間剿撚時,他是李鴻章麾下的一員骁將。他的九公子,還迎娶了李鴻章的小女兒李經溥。

攀上李鴻章這棵大樹的任家後來還拿到了辦鹽的肥差,任家也由此發家。任芷芳的父親任伯軒是個舉人,母親路克嚴是個善于打點家業的女子。

任芷芳父親任伯軒、母親路克嚴

用今天的話說,任芷芳的家世,就是真正的名門大戶。這種家庭長大的她,打小就極其講究。她有重度潔癖,床上用品,不超過兩天必須換新;旗袍必須定做,旗袍的長度、開叉高度都有嚴格要求;用于生活的各類物件,也都有嚴格的要求。

嫁到盛家後,任芷芳一直過著衣食無憂的生活,她平日除了陪婆婆打牌,就是唱唱戲、逛逛街。她的眼裏,日子從來如詩如畫。

詩畫與真實的生活終究有距離,夫家敗落、娘家敗落後,她逼著自己認清了形勢:大少奶奶的日子結束了,苦日子開始了。

接受命運的任芷芳每日自己料理家事,同時照顧孩子們的生活起居,孩子們的學業她也操心著。

她每天天一亮就起床收拾,這樣一來,就算不再富有,她的家裏也依舊井井有條、幹淨整潔。她總說:“看著家裏清清爽爽的,心裏就踏實。”

與丈夫分居的日子久了,身爲女人的她難免胡思亂想,可每次自己有那些不好的想法時,她都會告訴自己:“要往好處想,要往好處想”。隨後,她便會翻出他們結婚時的照片,一張一張地邊看邊撫摸。

任芷芳和丈夫的婚禮,當時曾轟動了上海。那日,公公盛恩頤將整座百樂門包了下來,請了數百位親朋好友。接親時,整個靜安寺一帶路都被堵上了,她有一群伴娘,而他也有一群伴郎。

正式婚禮儀式時,她的長長的婚紗,從舞池中心一直拖到了大門口……

任芷芳與盛毓郵婚禮圖

對抗自己的情緒的同時,任芷芳還得疏導孩子們的情緒。孩子們常年看不到父親,自然會想念,也難免會多想。

一日,幾個孩子竟齊刷刷地站到她跟前,一副欲言又止的樣子。任芷芳一再追問下,他們才開口道:“他(爸爸)是不是不要咱們了?”

任芷芳聽到這話後心裏一顫,她忙道:“說的什麽話,侬阿爸在外面做大事,他會回來接我們的。”

真實情況是:任芷芳說“侬阿爸在做大事”時,他正因做小生意被坑淪落到借錢度日的境地。原來,盛毓郵抵達香港後,又輾轉到了新加坡,期間他爲了活下去當過中學教師,打過零工,後來有了一點積蓄後試探性地做了小生意,可不想,因爲觸犯了當地“地頭蛇”的利益,錢沒了不說,還吃了頓教訓。

盛毓郵很想妻子、孩子,可他的自尊心告訴他:沒闖出名堂來,不能回去。

盛毓郵少年、青年照片

因爲作息不規律,又經常不按時吃飯,盛毓郵的身體經常出小毛病。此時的他,才真正明白生活的真正含義。

爲了尋找機會,盛毓郵輾轉到了日本東京。這次,他學乖了:先看,再說其他。通過不斷地考察,他發現:這裏沒有中式早餐店。而當地卻有很多華僑,他們對日式早餐很不習慣。

看到這個商機後,盛毓郵激動地在電話中告訴了妻子,他還道:“怕是需要你搭手,就是不知道……”

“好,我們一起做!”不等盛毓郵說完,任芷芳就搶著說道。

這通電話後不久,任芷芳帶著三個孩子一起隨丈夫到了日本。抵達日本後,她發現現實比她想象的還要糟糕:因爲沒有積蓄,租不起門面,他們得從擺流動攤點開始。

“我是這樣構想的,先擺攤攢點錢,再租鋪子做中式餐館。”盛毓郵站在東京街頭這樣對妻子道,一身旗袍的任芷芳聽了後激動地說:“對,就是這樣,一步步來,穩打穩紮。”

說到這兒後,盛毓郵忽然環顧了下四周,然後走到妻子跟前將雙手搭在她肩膀上說道:“就是要委屈你了!”任芷芳聽了卻笑笑說:“這有什麽委屈不委屈的,再說,這裏又沒人認識我。”

雖然任芷芳這樣說了,但盛毓郵心裏還是有一種說不出的愧疚,曾經的任家大小姐,是何等風光,如今卻要在街頭叫賣,他能不內疚嗎?

“你是做大事的,不要拘泥這些‘小節’”,任芷芳溫柔地寬慰丈夫道,這些年,每次他垂頭喪氣時,她總是用“做大事”安慰他,她總說:“越是做大事,越要吃苦”,“做大事,哪有不吃虧的”,“做大事就該有做大事的樣子,我支持你”……

聽了妻子的話後,盛毓郵的臉上再次露出了笑容,任芷芳看到了丈夫眼裏的光點。

中年任芷芳

1960年的東京街頭,突然多了一個賣油條等中式餐點的早餐攤。油鍋前一個婉約的女子圍著圍裙忙活著,另一邊一個男子手腳麻利地和面揉面。沒錯,他們就是盛毓郵夫婦。

相比其他的攤點,這個攤位異常幹淨不說,攤主人還格外熱情。日久後,他們的生意越來越好,很快,他們就積攢了一定的積蓄。

“咱們再攢點錢,開一家中國小吃店,要口味正宗!”盛毓郵征求妻子的意見,“開飯店,開,還要取一個響亮的名字!”任芷芳激動地說道。

那個晚上,兩夫妻坐在床上興奮地聊著,直到半夜時分,兩人還未有睡意。兩個年過半百的中年人,勁頭竟比二十歲的青年還甚。

1968年,夫妻倆開辦了一家很小的飯店,飯店的名字叫:新亞飯店。因爲請不起幫工,雜事都由兩夫妻親自上手。新亞聘請的掌廚,是滬幫名廚吳國祥,他做的醬豬蹄、紅燒劃水、明蝦豆腐、紅燒排翅等味道極美,吃過的人都大呼過瘾,他做的小籠包子更是皮薄餡嫩,咬開來一包湯汁……

一個飯店的靈魂是味道,把住了顧客的胃,就一切都好說。很快,他們的飯店就進行了第一次擴充。生意越來越紅火後,他們的生活終于又好起來了。

新亞飯店

盛毓郵經曆過艱難打拼,加上早年又留過學,他清楚國人在異國求學、打拼的艱辛。于是,他竟在一個午後對妻子說:“侬看,以後凡是來新亞的中國人,都不洗盤子如何,讓日本人洗去。”

任芷芳聽了後立馬兩眼一亮地道:“是個好主意,咱中國暫時還是弱國,老被欺負,咱中國人必須護著中國人。我看行,髒活累活都給日本人幹去!”

在妻子的支持下,盛毓郵對華人學生開的綠燈越來越多,他甚至還爲打工的留學生准備隊服。見留學生的日子艱苦,他主動提高他們的工資待遇,這樣一來:普通店裏的留學生幫工一小時800日元,而新亞的薪資則達到了1000日元每小時。

爲了助力華人留學生,盛毓郵最多的時候竟用了20多個留學生。爲此,他對夫人是這樣解釋的:“咱們現在有錢了,應該想辦法幫幫咱國人”。任芷芳聽了笑眯眯地說:“侬說得對,我支持你!”

經過數次擴充後,新亞飯店發展成了一個有七層樓面的大飯店,並開了不少分店。新亞火起來後,任芷芳的身邊人都贊她“天生旺夫”,她卻只笑笑不說話。

盛毓郵與任芷芳合影

家業越來越大,盛毓郵的資産也再次破億,他們又過上了以前的富裕生活:他們在東京市區南部的山上買了一個大別墅,還買了幾台漂亮的轎車。他們又有錢請司機、傭人、保姆了,每到休息日,他們總會邀上三五好友來家裏打牌聊天。

他們夫妻倆還在新亞飯店不遠的一處房子裏,定期舉辦“票友會”。每個周日,他們和一批熱愛京劇藝術的老華僑,會帶上各自的“家什”、樂器、唱本、磁帶、鑼鼓,自拉自唱,好不熱鬧。

同盛毓郵一樣,他的弟弟盛毓度也在日本做了餐飲,他開辦了留園飯店。同新亞飯店一樣,留園也成了東京城內一道特色風景。

年歲越大的任芷芳越閑不住,店裏的事不需要她事必躬親了,孩子們也悉數成才了,可她依舊每天忙得像個陀螺。

回首往事時,任芷芳總說:這輩子做得最對的事,就是選擇永遠相信丈夫。她對丈夫的無條件信任,像極了安徒生童話《老頭子做的事情都是對的》裏的老太太:老頭子幾經輾轉,用一匹馬換了一袋爛蘋果,英國人以一桶金幣爲賭注,賭“老太太一定會責備他”,可最終結果是老頭子贏了,她不僅未責備他,反而贊許地親了他一口。

相比童話裏的老太太,任芷芳受過新式教育且能力極強,可這樣的她依舊肯爲愛選擇“無條件信任他”,這恰是今時或同時代標榜“自由、獨立”的女性所忽略的。

任芷芳90歲生日與衆人合影

任芷芳90歲高齡時,有人曾就此問她道:“您有一點像舊式女性,就是對丈夫有一種無條件的服從,是嗎?”她聽完想了想後道:

“也不叫服從,還是有自己的判斷,那叫信任,對男人來說,女人最大的愛就是信任、無條件信任。”

見問話者一臉疑惑,她補充道:

“侬只能信任他,男人都是一樣的,侬相信他是怎樣的,他就是怎樣的,沒差(差別)的。他(盛毓郵)天生就是能幹大事的,我相信他。”

無疑,任芷芳的一番話,道出的是夫妻之道,亦是人生之道!