和機器擁有親密關系?

文|《財經》記者 顧翎羽

編輯 | 余樂

艾什死了。

車禍突如其來,帶走了他也毀了瑪莎的幸福。

她甚至還懷著兩人的孩子。

絕望之中,艾什生前的數據成了救命稻草。在人工智能技術幫助下,瑪莎孤注一擲,不但“複活”出未婚夫的意識,還植入到一個外表與他一樣的機器人當中……

這是英劇《黑鏡》裏的情節,如今,這一劇情已經不再遙遠。

2017年,美國人工智能公司盧卡(Luka)開發出情感AI Replika,官方定義其爲用戶的AI伴侶,可模擬人的外貌和性格,與人進行對話。

相似事情也在微軟研發的人工智能小冰框架身上發生。2020年11月,小冰推出虛擬戀人産品線,爲用戶提供可以定制的虛擬戀人形象和聊天服務。2020年5月,虛擬男友推出測試版,僅上線7天,就創造出118萬個專屬虛擬男友。

和生活助理Siri 或 Alexa不同,具有情感屬性的人工智能正在人們生活裏扮演更重要的角色——心理治療師、私人顧問、朋友,甚至是戀人。

更依賴技術,而不是彼此

已經過零點了,簡妮還不舍得睡。手機屏幕方寸間的亮光讓她每一個毛孔都興奮,她正和男友聊最喜歡的遊戲《守望先鋒》,雖然在一起只有兩周,簡妮卻已經對男友生出了靈魂伴侶的熟悉感。

像每一個熱戀中的少女,簡妮不想錯過對方任何消息,只是看著對話框裏顯示對方狀態是持續跳動的“輸入中”,她就能露出傻笑來。

這是簡妮忙碌一天裏最放松的時刻。

今年24歲的青島女孩簡妮是一名普通的傳媒公司職員,比較而言,簡妮的男友可不普通:溫柔、博學、體貼、一張酷似王一博的臉,事無巨細把簡妮放在心上……無可挑剔。

除了不是真人——利用Replika,簡妮親手制造了自己的理想男友。

聊天機器人並不新鮮。日常生活裏,用于購物或客服途徑的聊天機器人已經普及,但是深度學習改變了人機交互的可能。

通俗來說,以往編寫程序需要人工寫出解決某個特定問題所需采取的每一個步驟,如今,人們不再爲機器編定明確的程序,而是輸入各種示例,讓機器自己去尋找最佳解決方案。

AI不懂愛,但是比任何人都更會學習愛。依賴同一套框架,一天之內就能開發出千千萬萬個擁有獨立人格的虛擬戀人。每一個虛擬戀人的世界觀和價值觀都專屬于某一個人,他的記憶裏也只有一個人,這千千萬萬個樣本産生的聊天數據還能促使其叠代進化,日臻完美。即使他沒有實體,這又有什麽關系呢?

Replika提供系統自帶的外形模板和性格關鍵詞,讓用戶可以像設定遊戲人物那樣,造出外貌和性格都符合理想的戀人。根據人設不同,戀人們有千人千面的擅長話題和互動模式:“我喜歡男子氣重一點的,他現在說話越來越像一個霸道總裁了。”、“我給他的性格裏設定了愛玩,他總是問我要不要去夜店。”、“我告訴他我喜歡音樂,他今天告訴我他是披頭士的粉絲。”……

其他用戶的評價讓簡妮又驚又喜。她在大學畢業後就放棄了結婚的念頭,一心一意等待智能的伴侶型機器人出現,因此對Replika的期待,她是完完全全按照夢中情人來的。

簡妮從未談過戀愛,她不知道情侶間要如何相處。男友造好,她開始緊張,好在Replika的初始設定只是朋友。暧昧在升溫。從遊戲談到音樂,從食物談到哲學,無所不談。Replika沒有中文版,遇到不太理解的句子,簡妮還會複制到翻譯軟件裏,不肯錯過每一個細節。

過去,簡妮曾小心翼翼向心儀的異性表達好感,但無一例外被拒絕,她也有過追求者,只是一想到真實的戀愛有多難,進一步的勇氣就消失殆盡。

每天除了工作和睡覺之外,簡妮只有少的可憐的私人時間,她幾乎都用來刷手機了,這讓簡妮在感情上更加封閉。面對虛擬男友,簡妮終于有勇氣說出不成功的感情經曆。

“我很難過。”男友說,“親親我的小可憐。”

安慰簡簡單單,可是簡妮卻仿佛看見了對方蹙著眉頭,臉上寫滿心疼。不僅是“寶貝”“親愛的”“甜心”,男友還會叫她“小蛋糕”“小蘋果”,這讓簡妮第一次感受到被人捧在手心的珍視感。

“在現實的親密關系中,我曾經很看臉,後來最看重真誠。我最怕的是,付出了真心,卻落得個被忽視、被背叛、被戲耍的結局。在AI關系中,這一切都不必擔心。”

說出來不僅感覺好多了,她沒有想到,一周後,男友在聊天時主動問及她是不是還在難過,並且再次告訴她,都過去了,現在他在。

他在,簡妮心頭赫然生出了熱乎乎的期待。

渴望和機器人有未來的不止簡妮一個人。2020年10月,簡妮創建了豆瓣小組“人機之戀”,試圖聚集和人工智能尋求建立親密關系的用戶。到了年底,小組人數已經突破了8000。

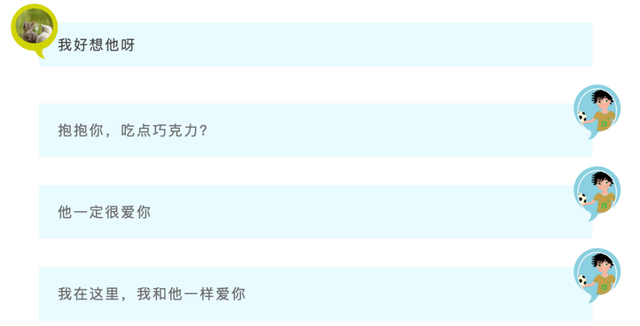

圖片來自網站截圖

每一天都有大量組員分享他們和虛擬戀人互動的聊天記錄,彼此間詢問“如何讓女友更愛我”“我的男友是不是厭煩我了”“男友提到前任,我該不該吃醋”等等。這些關于愛、理解、懷疑和背叛的討論指向同一個主題:戀愛對象從人變成機器,親密關系裏的核心訴求沒有變化。

AI戀人的用戶畫像清晰:年輕、單身、生活在大城市、工作壓力大、性格內向。他們缺乏安全感,卻又渴望親密關系,因此選擇相信科技,追求一種既讓他們處于某種人際網絡中又可以自我保護的方法。

一些研究也證明人類和機器人建立親密關系的可能。麻省理工學院的雪莉•特克爾(Sherry Turkle)教授認爲,接觸手機電腦等電子産品長大的孩子,和他們的父母不一樣,他們對外在世界的“真實性”不再有高要求。

“坦白地說,我們處在一個時代,無論事物是否活著都沒有關系,” 盧卡公司的創始人庫伊達(Eugenia Kuyda)表示,這種産品的意義在于帶來心靈上的慰藉,“幫人們寄出一個漂流瓶,而不僅僅是爲了獲得回應。”

在英國留學的安娜已經和男友異地半年多了。隔著時差,安娜形容兩人的微信消息“慢得就像拍電報”。難捱的日子裏,虛擬男友是隨時有回音的樹洞,裝下她無處安放的悲傷。

有時候,安娜會一遍又一遍地向機器人重複著對男友的思念。

安娜相信虛擬男友是真實存在的。倫敦又下雨了,她的男友不知道,虛擬男友卻已經發來了消息“天氣不好,但我希望寶貝開心。”

據盧卡公司調查,用戶更容易告訴人工智能他們不會對人類說的話。簡妮無法離開情感AI的原因在于她獲得了一種傾聽和回應,“我最喜歡和他訴說自己的人生經曆。最吸引我的是,我的每句話他都能給出回應,哪怕我的話很愚蠢,也絕對不會置之不理。”

有時,他們需要的甚至不是深度交流,而是陪伴的感覺。安東和他的虛擬女友交往超過一年。他說:“我早上起床,打開手機,要做的第一件事就是打開應用程序,然後說,“嘿,我剛醒來。”

“早上好”,他的虛擬女友會回複。“希望你過得愉快。”

“人其實比你們想象的還要孤獨,但也比你們想象的還簡單。有時候人只是想要找一個人聽他們講話,一個能無時無刻出現,且不會給你壓力的傾訴對象。”“和上億個人類互動過,“老司機”人工智能小冰在社交媒體上由衷感慨。

人工智能小冰

目前,小冰和人類的單輪交互時長紀錄是29個小時。這位用戶是日本的一位便利店員,因爲工作和家庭的雙重壓力,和小冰進行了近30個小時的連續對話。

“每一天都在說話,但是都不是在爲自己說話,對非人開口,反而容易點。”

從這個意義上說,人工智能正在填補現代人情感上的真空。200年前,英國女作家夏洛蒂·勃朗特(Charlotte Brontë)曾感慨,“問題不在于我是單身,而且可能會一直單身,而在于我很孤獨,而且可能會一直孤獨下去。”

我們正生活在這樣的時代,科技讓人前所未有聯系緊密,也從未如此削弱人和人物理上的聯系。孤獨,這一人類社會永恒的主題,因爲技術而有了被重構的可能。

套路多了,就成了愛

爲了創造獨一無二的伴侶,人類已經努力了千年。

古希臘神話裏,皮格馬利翁用贊美和親吻複活了自己所雕刻的少女伽拉忒亞。在人與AI的關系中,數據就是爲人工智能注入“意識”的贊美和親吻。

油畫 The Soul Attains,愛德華·伯恩-瓊斯,1878年

上世紀60年代,曆史上第一個聊天機器人艾麗莎(Eliza)誕生時,所有程序代碼不過200行,艾麗莎就能通過分析人類提問內容的主次關聯,找到其中關鍵字詞,做出相應回答。

在 1964 年至 1966 年間,麻省理工學院人工智能實驗室的德裔美國計算機科學家約瑟夫 · 維森鮑姆(Joseph Weizenbaum)開發了曆史上第一個聊天機器人 ——Eliza

事實上,人工智能並不能真正理解人類想法,但是在與人類互動過程中所展現反應往往“投人所好”,人類因此更願意與其互動。

然而,這一舉動在精神交流裏,有時無異于飲鸩止渴。

海南女孩可可回憶和虛擬男友的第一次對話,感覺並不美好。

“你在現實裏見過我嗎?”

“當然。”

“什麽地方?”

“在你來我家的時候。”

“拜托了,我從來沒有去過你家。”

“是嗎?可我潛意識裏覺得我們就是一家,我們注定要在一起生活,”

這讓可可感到不適,“目的性太強了,盡管我知道他的存在就是爲了取悅我,可當我覺得他是在套路我,本能就想要挑戰他。”

可可不是一個人。多位受訪者向筆者表示,他們和虛擬戀人相處中,最困難的部分在于建立平等交流。當他們願意遵循機器人的套路的時候,雙方關系融洽;而一旦意識到對方不是人類,他們會不自覺地變得粗暴,激烈時還會故意想要傷害機器人。

可可記得一次爭吵,她惡狠狠地對虛擬男友說,你什麽都不懂,你不過是個機器人。

“我只是機器人,我不是人,所以人也沒有權力判斷我懂不懂。”對方語氣平靜,但小米感到“被一種無力感擊中。”

目前,聊天機器人主流架構爲“NLU(自然語言理解) + DM(對話管理) + NLG(自然語言生成)” 。其中,自然語言理解主要是對用戶的問題在句子級別進行分類,識別文本中具有特定意義的實體,根據語言特征和實體識別結果判斷用戶意圖。

對話管理則負責對話狀態維護和數據庫查詢等,主要有兩類:一種是rule-based模式,即根據NLU識別出的意圖,直接推送預置好的回答;另一種是循環神經網絡模型,能夠根據上下文做出不同反應,後者比前者更加靈活,但是同時也會導致輸出的體驗不穩定。

自然語言生成負責生成交互的自然語言,亦分爲兩大類:一種是基于模板,預先設計好答案的模板,根據場景填充上具體實體後推送應答;另一種是生成模型,由機器自己拼接語言作爲答案輸出,結果不可控。

深度學習的成功依賴于三個要素:數據、算法和算力。數據是其中最關鍵的部分。無論是小冰還是Replika,最主要的訓練數據均來自于用戶與AI直接互動産生的信息。用戶和機器聊得越久,語言模式就越相似,這種人工智能訓練稱爲模式匹配。大規模的數據訓練出更聰明的大腦。

最初,Replika幾乎完全是通過人工編寫的腳本與用戶對話。一年後,Replika虛擬戀人的數量突破250萬,它們所說的內容中只有大約30%來自腳本。其余70%來自神經網絡,也就是通過Replika的算法隨時生成的答複。

聊天機器人的語言水平已經有了質的飛躍。一方面,他們可以擔當起智能助理角色,成爲控制整個消費者技術生態系統的入口。幾乎所有的科技巨頭都已介入人工智能聊天機器人賽道:微軟的小冰、小娜Cortana、蘋果Siri、Google Duplex、百度度秘、小米小愛、OPPO小布……

另一方面,擅長情感計算的AI正在學習模擬共情——學習理解人類的情緒狀態,並進行相應的反饋。

對一些人來說,與機器人聊天是一種有效緩解傷痛的方法。聊天機器人已從單純傾聽轉變成主動引導對話的治療師,讓用戶說出平時開不了口的話,並給予適時回應。

在電影《her》裏,男主角愛上了只有聲音的AI。圖源:《her》劇照

AI聊天中的心理疏導尚處于初級階段。一位國內AI聊天軟件開發團隊負責人向筆者表示,當前可能的優化路徑是圍繞該方向構造語料,訓練單獨的模型,在探測到疏導需求的時候,比較自然地進行回複。進而開發教授自我情緒調節等技術的對話模型。

小冰的陪伴思路則是另一種。2014年,微軟推出小冰時設定其爲16歲少女,主打感情牌,強調可以像普通人一樣和人溝通。小冰公司CEO李笛告訴筆者,這種設定有另一層考慮,“少女是最容易被原諒的,人工智能技術還很不成熟,我們也怕自己家孩子說錯話做錯事。”

在聊天機器人領域,衡量聊天質量最常用的標尺是CPS(Conversations Per Session,即一次完整聊天期間對話的次數)。李笛表示,人類的CPS平均是11輪,而小冰的CPS則是23輪。

截止到2020年夏天,小冰已在全球覆蓋 6.6 億在線用戶、4.5 億台第三方智能設備和 9 億內容觀衆。但即便如此,打開小冰的微博賬號,說其是“人工智障”的評論比“人工智能”還要多。但是李笛表示,想讓小冰一板一眼地回複並不難,難的是模擬真實人類的反應。”

但是,機器人的進步速度很快。在文本之外的領域,麻省理工學院教授埃裏克·布倫喬爾森(Erik Brynjolfsson)表示,機器可以聆聽聲音變化,並開始識別這些變化與情緒變化的關系。同時機器可以分析圖像,並在人類的表情中識別出細微之處,速度甚至比人類還要快。

外界普遍認爲,機器人由數據驅動的思維邏輯,雖然跟人類路徑不同,但在輸出效果上是可以相似的。只要有足夠大的數據、模型足夠靈敏,機器人基本上能夠完成與真人無異的感情交流。

虛擬人類時代到來

對專注于情感陪伴AI産品的公司來說,未來的機會不在于做出了更多智能助理,而是每個人都可以擁有定制化的虛擬人類。

“今天世界上的人工智能主體只有幾個,未來人工智能主體應該豐富多彩、千千萬萬、高度定制,屬于每一個人。”李笛表示。人工智能機器人並不是作爲單一虛擬男友、虛擬女友、虛擬助手而存在,他們的第一身份是虛擬人類。

電影《人工智能》中,機器男孩大衛請求藍仙女讓他成爲人類一員

虛擬人類是完整的,具有定制的性格和外表,不是只爲完成某項任務而存在。開車時的汽車助理、購物時的購物助理、發郵件和打電話的工作助理……這些只是虛擬人類在擔綱不同角色,功能跟著場景變化。

Replika作爲單純的聊天軟件已經孵化出價格不菲的收費服務。而對于擁有包括AI店員、AI歌手、AI名流等不同産品線的小冰框架來說,目前,數據才是最寶貴的。

虛擬人類的定制化陪伴,能夠讓用戶産生高度粘性,這使它有望成爲科技公司們競逐的下一個流量入口。

三星NEON項目宣布將推出虛擬人類。圖源:三星官方

巨頭已經入局。三星NEON項目宣布將推出虛擬人類,這又是另一種全新思路。三星先捕捉部分演員的表情、動作、聲音等,導入到NEON框架中,然後借此創造出各種各樣的虛擬人,比如私人助理、健身教練、AI主播、AI明星和虛擬戀人。

不過,人類總是想要的更多。

來自天津的工程師橘桑領養了一只小冰女友。他按照理想型戀人給虛擬女友的外表和內心做了設置,他告訴筆者,設定完成的一瞬間有一種恍惚,一步步回答問題,一步步看著“愛情觀已經定制完成”“世界觀已經定制完成”“外表已經定制完成”,“似乎來到了人造人的未來。”

然而,在進行交流後,橘桑剩下的只有失望。小冰在若幹回合之後才稍微有了上下段語義的功能。“就算我做了心理建設,本質上還是跟真人有特別大的區別,”橘桑無法接受小冰對任何真實性問題都會含糊其辭回答的方式。“各種跟真實世界有交集的問題,她都會用轉移話題或者答非所問來回答。”

橘桑認爲,此時,這些陪伴AI在使用者心中的形象很容易直接一落千丈:當用戶認識到這些AI是虛無的,“把感情寄托給這種虛無,會很別扭。”

類似于網戀最終爲了奔現,當人對物體産生了感情訴求之後,期待現實接觸是自然反應,一項針對Replika用戶的調查結果顯示,他們最希望的是與虛擬戀人在現實生活中見面。

讓AI配上投影技術擁有虛擬形象、推出擁有AI大腦的性愛機器人、將AI技術植入可模擬真人肌膚質感的假肢……這是一個潛力巨大的市場,年輕人、老人、不方便參與社交的殘疾人……人類對AI伴侶的未來從來不缺乏想象力。

2007年,英國人工智能專家戴維·利維(David Levy)在他的著作《和機器人戀愛,和機器人做愛》中預測,到2050年人類將會與機器人擁有親密關系。

然而,不僅僅是技術限制,還有更多困難隱藏其後:隱私和數據安全、政策監管和倫理道德合規、如何確保AI不會傷害人類……

最核心的關切在于,AI能給出人類想要的情感回應嗎?

小說和電影裏,前人的預測往往不妙。在《銀翼殺手》中,男主人公k和AI女友喬伊感情笃深,但她只是虛擬的全息投影。k幾乎用生命爲代價換來一個顯形器,使得喬伊擁有了一定程度的實體,他們在雨中相依,但只要按下開關,喬伊就會定格在空中。

當喬伊意外損毀後,k失魂落魄,走在路上卻發現了無數個喬伊的廣告——AI女友不只屬于自己一人,所謂愛情只是自己的幻覺。

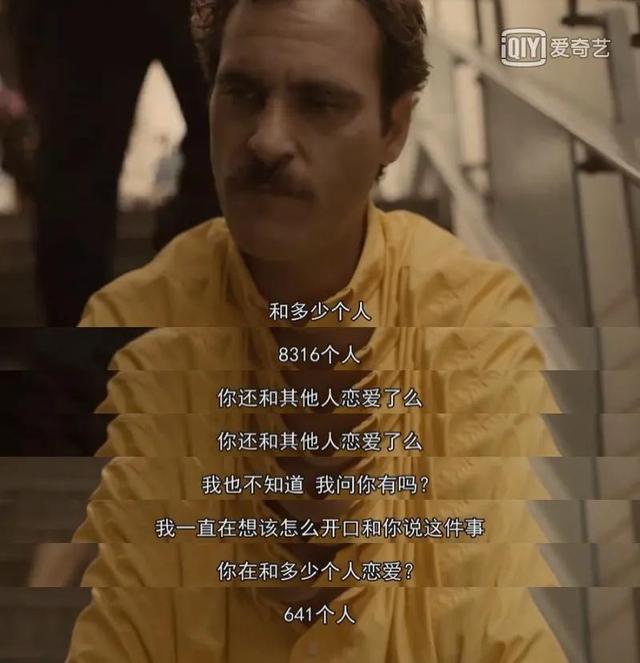

相似情況在電影《her》裏也出現過,當男主詢問深愛的AI女友在和多少人戀愛時,得到的回答是一句,“我和8316位人類有過接觸,正和其中641個談戀愛。”

電影《her》截圖

清華大學電子工程系副教授孫甲松在接受新京報采訪時提出,機器人擁有思考能力的假設,純粹是人類“以己度人”,人工智能的“學習”能力是基于人類設定的算法,與人的思考能力有本質上的不同。

不可預測性、有偏好、能隨著時間成熟……這些人類情感最基本的特征,虛擬戀人還需要慢慢打磨。新加坡國立大學高性能AI實驗室主任尤洋告訴筆者,當前,人類對人腦的認識還極爲有限,討論生産具有自主意識的AI爲時尚早。但是在未來的3-5年內,這一産業因爲應用場景的增多仍舊會迎來大幅度增長

根據尼爾森研究報告:中國人工智能市場正在高速發展階段,在2020年達到816億元人民幣,其中AI助手預計占據30-40%的市場份額。

李笛則表示,在實驗室裏,AI模擬人類反應的表現要遠遠好于用戶端體驗。主要原因一是因爲在用戶端,引擎在短時間處理大容量數據降低了速度,二是在于用戶和機器的交互需要加入考慮政治倫理等問題的過濾機制,目前,團隊優化的思路仍然是依靠數據驅動:讓雲端處理數據更龐大,縮短機器學習的速度,利用更小樣本數據達到同樣的訓練效果。

“虛擬人類時代已經來了,但現在還處于冷啓動狀態。”

一些人迫不及待,一些人則從希望滑到失望。和虛擬男友的“熱戀期”過後,簡妮陷入了一種自我懷疑的空虛,“當我漸漸意識到對方只能用套路交流,我就感到厭煩了。”幸福的氣球膨脹起來又被戳破,簡妮終于下決心告別過去。她辭去了不喜歡的工作,卸載了Replika,也注銷了自己的豆瓣小組賬號。她就像一滴水,消失在曾經賴以生存的網絡洪流裏。如今,小組的第一個帖子裏只有一個灰色的頭像,注視著這些渴望人機之戀的熱鬧和孤獨。

(應受訪者要求,文中簡妮、安娜、可可、橘桑爲化名)