導讀:近日,中央財經委員會召開第十次會議,專題研究了共同富裕問題。共同富裕的實施路徑有二,一是收入分配改革,構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度,加大稅收、社保和轉移支付等調節力度並提高精准性;二是全面壓降民生領域的生活成本,並促進基本公共服務均等化。 在中國,住房在個人財富構成中占有壓倒性的份額,客觀上,也成爲當下影響二次分配的重要因素。觀察者網就這一話題采訪廈門大學教授,中國城市規劃學會副理事長趙燕菁,以下爲采訪實錄:

【采訪/觀察者網 周遠方】

觀察者網:

中央財經委員會第十次會議近日召開,會議專題研究了共同富裕問題。貧富差距是您長期以來關注的問題,能否先簡單談談它爲何這麽難解?

趙燕菁:

美國過去一年多的社會動蕩表明,即使對于最發達的國家,縮小貧富差距依然是一個未解的難題。

傳統的貧富差距,主要是基于個人總財富的比較。個人財富函數主要由私人資本和現金流兩部分組成。前者是虛擬財富,包括股票、債券等未來的權益;後者是實體財富,主要是分紅和工資等現金流收入。

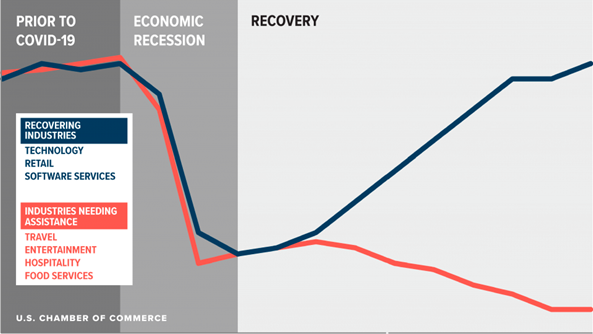

在傳統增長模式下,實物是財富的主要形態;在現代增長模式下,代表未來權益的資本是主要的財富形態。特別是在貨幣信用化以後,信用財富相對實物財富增長更快。當貨幣與債務挂鈎,每次貨幣的擴張都成爲向資本所有者轉移財富的過程,最近的明顯例子就是疫情後的所謂“K型複蘇”。由于資本進入便利差異的存在,導致不同階層的資本配置産生了巨大的鴻溝。正是這一鴻溝導致財富增長必然是貧富差距的擴大過程。也就是說,貧富差距程序在資本分配時就已經內置,一次、二次分配,乃至三次分配,都只能在邊際上修複些許財富鴻溝。

疫情爆發後,殘酷的“K型複蘇”(第一財經圖)

觀察者網:

如果從國內我們身邊正在發生的事來觀察,可能比較明顯的是自提出“房住不炒”,特別是今年1月1日“三條紅線”落地後,國內房企受到壓力,對于觀察者網小編這樣的年輕打工者來說,很多人對于是否要買房、怎麽買房確實覺得難以抉擇,您能否幫我們分析一下?

趙燕菁:

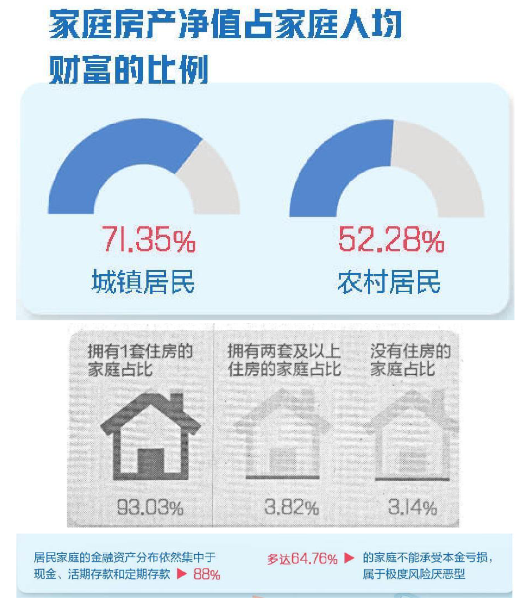

在中國,住房在個人財富構成中占有壓倒性的份額。根據2019年中國經濟趨勢研究院《中國家庭財富調查報告》,在城市居民房産淨值占家庭財富的比重高達71.35%,農村居民家庭房産淨值的占比也有52.28%。

我之前在觀察者網說過“住房的主要功能是私人進入社會財富的接入器”這個觀點,擁有住房,也就擁有接入城市財富的“插座”,假如你在城市擁有10萬元的套房,而你的鄰居住的是100萬的豪宅,你和鄰居私人財富相差10倍,但如果你的孩子和鄰居的孩子都在同一所價值上億的學校,你和鄰居的貧富差距就會縮小到接近1:1。

住房就像是一道財富鴻溝,將社會劃分爲貧富兩極。隨著城市公共服務的升級,擁有住房的居民的財富不斷增加,通過二次分配帶來的財富增長(資産升值),遠遠高于一次分配環節工資性收入的增長。

《中國家庭財富調查報告2019》截圖

需要指出的是,“房住不炒”這一政策在實踐中卻常常被簡單化甚至曲解。在中國,資本的主要形態是土地,這是一個事實。其資本價值最終必須通過附著于其上的住房交易實現。如果把住房交易都定義爲“炒”也就不會有土地資本市場。商品房-土地市場資本屬性,決定了其市場價格不是供需決定的,而是央行的貨幣政策決定。

縮小貧富差距靠的是一次分配,讓更多的人獲得住房、擁有資本,而不是讓已經獲得住房的人資本縮水。這就需要迅速建立強大的保障房供給體系,並擇機讓保障房資本化(房改)。1998年房改時提出的以經濟適用房爲主的住房體系沒有堅持下來,是中國住房政策上最大的失誤。由于現在的房地産市場是“居者有其屋”融資的主要渠道,對房地産二級市場的打擊和限制,實際上也使得讓更多人擁有住宅這一目標變得更加困難。

同其他國家相比,土地資本是中國增長最主要的資本來源,一旦我們限制住房交易,把所有交易都定義爲“炒”,中國這個最大的資本來源就會縮水甚至消失,其後果不會亞于導致美國大蕭條的股市崩盤。屆時也許貧富差距可以縮小,但卻是全民返貧的方式實現的,這是房地産政策制定者必須清醒意識到的。中國的房地産市場不是中國經濟的發展帶來的裝飾品,而是中國增長的發動機。特別是在中美經濟大博弈的關鍵時刻,雙方比的就是誰的資本市場更堅挺,對中國核心資本市場——房地産的打擊是非常危險的行爲。

觀察者網:

能否認爲您實際上描述了兩種“插座”功能,一種是在中國,住房作爲私人接入城市公共資源的接入器,這更多是實體意義上的;另一種,是住房作爲一種資本品,本身就成爲一種接入信用財富增長的接入器。因爲整個樓市在某種程度上也發揮了吸納輸入性通脹的“資金池”的作用,所以在中國,這兩種功能是合二爲一的。

從美國因疫情MMT後,房地産價格快速上漲(但美國許多地區的城市公共資源並未顯著改善,甚至公共服務有所倒退)來看,美國住房更多呈現後一種“接入器”功能。能否這樣理解?

我們強調“房住不炒”,是否意味著可以保留前一種“接入器”功能,而解構後一種“接入器”功能?

趙燕菁:

對,可以這樣理解。假設有一天,政府突然宣布所有住房不許交易,就像我們住房制度改革之前一樣,所有住房都有價無市,我們一樣可以通過住房接入城市的公共服務,但住房的資本價值也會隨之消失。信用財富接入器功能被解構。

需要指出的是,樓市不是吸收過剩流動性的資金池,在貸款生成貨幣的信用機制下,流動性本身就是樓市創造的。在中國尤其如此。不動産信用功能的消失(不炒),必定導致現在銀行抵押的不動産全部失去價值。由于中國房地産在中國銀行信用中占有非常高的權重,如果找不到等價的抵押品,銀行就會出現大面積壞賬,中央極力強調要避免的系統性風險就會如期而至,如果中國的房地産市場先于美國股票市場崩盤,中國就會在中美大博弈中不戰而敗。

因此,正確的“房住不炒”應當是雙軌制——在大規模提供保障性住宅的同時,減少商品房入世,利用金融政策維持商品房市場價格穩定,減少對各級不動産市場自由交易的幹預。

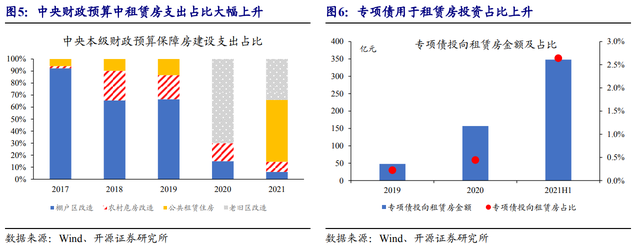

近期保障房支持相關政策,圖源:Wind

觀察者網:

還有一個問題是腐敗,近年來曝出的許多反腐案件,多多少少都會牽涉到房産。您認爲“中國的城市化很大程度得益于1982年憲法將城市土地的初始産權界定給了城市這一平台的提供者——地方政府”。但我們也看到,在這個過程中因壟斷滋生了權力腐敗的問題。現在我們提倡“親清政商關系”,該如何處理政府和市場的關系,防止腐敗呢?

趙燕菁:

土地初始産權界定給私人之所以沒有腐敗,只是因爲私人土地制度把腐敗才能獲得的財富合法化了——把公共服務帶來的收益直接給了不勞而獲的土地所有者。如果界定給政府,政府裏的私人就會利用政府的公權力爲自己謀私。

反腐敗制度是避免財富不公平流向土地所有者必須付出的成本。

觀察者網:

回到住房話題,我們網站在上海,但是有很多小編來自天南海北,我們的工資收入基本不允許我們在上海置業,想買房的時候,往往要掏空自己和雙方父母的“六個口袋”,怎麽辦呢?

趙燕菁:

中國的城市化進程,就是從以農村爲主的社會,向以城市爲主的社會轉變的過程。在這個過程中,社會的各階層不斷重組、分化:在城市,按照擁有住房和沒有住房,形成了“有産”和“無産”兩大階層;在農村,則根據土地區位條件的不同,分爲“近郊有産地主”和“遠郊無産農民”兩大階層。

其中,“遠郊農民”以打工者的身份構成“城市無産者”的主體。兩者成爲城市過程中城市社會與農村社會的最大交集。城市化的核心進程,就是這一群體從農村向城市的轉移。“無産”是這一群體的最大特征。

城市經濟的一大特征,就是不動産的價值與公共服務的水平正相關:公共服務越好,基礎設施越完善,不動産價格就越高。在中國獨特的城市化模式(土地財政)下,政府通過土地出讓爲基礎設施和公共服務融資。購買了城市不動産,就相當于購買了城市的“股票”。

“有産”和“無産”兩種産權狀態的存在,使得任何一項城市化政策,都可能産生完全不同甚至相反的利益分配效果。同樣是公共服務水平的提高,對于有産者來說,可以通過不動産升值,自動參與社會財富的“分紅”;而對無産者,則意味著參與社會財富分配的成本上升,甚至完全無法分享城市財富增長。

正是由于中國缺少遺産稅、物業稅(property tax)等針對財産的稅種,才使得房地産成爲中國人財富積累的重要工具。不動産升值就成爲社會財富再分配最主要的渠道。

因此,在中國城市,每個家庭都要拼命獲得資産——沒有不動産,就意味著在城市化進程中出局。即使已經擁有不動産,也還是要爭取擁有更多——因爲不動産的多寡,直接關系到分享城市財富增長的比例。

觀察者網:

今天有不少年輕人面對這種局面,産生了“躺平”的思維。

趙燕菁:

城市公共服務水平的提高,必定導致地價就上升;地價上升,政府改善公共服務的資源就越多,房價也就越高。由于城鄉存在“有産”和“無産”兩大階層,不動産價格上升導致了兩種完全不同的財富分配效果——“有産”的居民,即使不努力,財富也會自動增加;“無産”的居民,即使拼命工作,擁有不動産的機會也會越來越渺茫。

房地産在城市化出了一道巨大的“資産鴻溝”。這條鴻溝鎖定了不同社會階層流動的渠道,造就並不斷擴大絕望的社會階層。

觀察者網:

在上次在觀察者網的講座中,您談到的“公司”是取“共同管理”之意的廣義的“公司”,還談到,事情的複雜性在于,“社會公司”還是“平台公司”並不是絕對的和靜態的,而是一種相對的和動態的概念,以地方政府爲例,首先,其相對于域內企業無疑是“平台公司”,但它也面臨其他地方政府的競爭,從這個意義上來說,它又成了“社會公司”。

由于不同城市之間存在客觀上的發展程度和資源禀賦差異,對于個人來說,我們購買城市“股票”的時候,就必須根據既有資源仔細權衡,有時很難抉擇,爲什麽我們不能買一只“中國股票”,或者“中國城市化基金”呢?

趙燕菁:

房地産和股票市場最大的差別,就是房地産只能在市場上以實物的方式進行交易,你要買一個城市的升值,就必須買這個城市的住房;後者則成功證券化,大家可以在市場上交易企業的收益權而不必擁有企業本身。“深房理”事件表面上看,是價格管制導致銷售價和市場價倒挂導致的集體炒房,但本質上卻是住房證券化的一次嘗試。這顯然是和目前“房住不炒”的政策相沖突的。因此,以住房爲標的交易“中國城市股票”或“中國城市化基金”在技術上是行不通的。

深圳炒房大V“深房理”今年4月被查,曾鼓吹“上班無用 房價很低”等(第一財經視頻截圖)

觀察者網:

剛才談到階層和利益分配,那確實不是一個“請客吃飯”的問題,而是一個政治經濟學問題?

趙燕菁:

住房問題有很深層的政治經濟學意義。

我在觀察者網曾發文分析過,社會財富大部分是由具有“平台”性質的組織提供的,私人提供的社會財富必定是有人格的,“平台”的創始人個體的生命的周期,就決定了私有的社會財富必定缺少持續性和穩定性。社會財富的所有權就會變得非常重要。

由于社會財富的聚斂速度遠遠大于私人財富的聚斂速度,“平台”是私有還是公有,是一個制度能否將“公平”內置到增長的充分條件;而能否讓所有人有同等的接入公共財富的機會,則是一個制度能否將“公平”內置到增長的必要條件。

如果我們把公衆擁有“平台”的制度定義爲社會主義,把私人擁有“平台”的國家定義爲資本主義,前者的財富增長自然會縮小貧富差距,後者的財富增長就一定伴隨貧富差距。顯然社會主義的增長中,“公平”是內生的;資本主義的增長中,“不公平”是內生的。

皮凱蒂的研究表明,當“不公平”內置于增長機制時,只靠稅收等外部工具是不可能矯正貧富差距的。只有通過社會主義:1)不斷將“平台”公有,2)建立起讓所有人公平接入社會財富的接口(比如住房),才能從根本上避免資本主義下(“平台”私有)必然出現的貧富差距擴大現象。

10%最富有人群收入占國民總收入的比例,皮凱蒂(2019)

觀察者網:

中央財經委員會第十次會議公告中,有一處內容涉及到房地産,即完善“住房供應和保障體系”。這一提法與過去一直強調的完善“兩個體系”(市場體系和保障體系)明顯不同。您認爲什麽樣的制度設計有助于實現財富分配的公平呢?

趙燕菁:

前面講到資本分配不均是財富差異的內置原因,在中國就是住房擁有的差異。實現財富的公平有兩個途徑,一個是打壓房地産市場,縮小資本價格帶來的財富;一個是讓沒有住房的人也擁有産權,一同分享資本財富的增長。第一條路徑的代價是全社會財富的縮水,只有第二路才能在財富差距縮小的同時,實現全社會財富的增長。

首先,是修正我國保障房制度現有的兩大問題,第一是覆蓋率太低。大部分新增市民(農民工、畢業生、複員軍人)被排除在保障對象之外;第二是無法資産化。只要資産不能上市,無産者就不可能循此路徑成爲有産者,從而也無法借助不動産升值,分享城市財富的增長。

具體的講,就是“先租後售”。

舉例而言:假設50平方米保障房的全成本是20萬元(土地成本2000元/平米,建安成本2000元/平米)。一個打工者租房支出大約500元/月,夫妻兩人每年就是1.2萬元,10年就是12萬元,15年就是18萬元。屆時只需補上差額,就可獲得完整産權。

理論上講,只要還款年限足夠長,輔之以公積金和政府/企業的補助(可分別用來貼息和支付物業費),即使從事收入最低的職業,夫妻兩人也完全有能力購買一套完整産權的住宅。從而實現新加坡式的廣覆蓋——只要沒有購買商品房,每個家庭都可以享受一次成本價保障房。

而擁有不動産的家庭,都可以通過不動産升值,自動分享財富的增長。其本質上,相當于以兌現期權的方式爲每一個家庭注資。15年的時間限定取代了戶籍限定,使得保障對象可以拓展到所有無産的居民。

這一制度其實就是複制的1998年的“房改”——將原來只有少數體制內城市居民享受過的福利,擴大到全體國民。1998年房改,涉及的人口不超過8000萬。而廣覆蓋設計的積累人口將會達到數億。其宏觀經濟效果將遠超1998年房改給其後十余年經濟帶來的巨大推力。

第二,抑制有産者更多占有。目前圍繞打壓房價制定的房地産政策,其初衷是希望降低無産者的置業成本。但實際效果,卻與當初的設想背道而馳。一個主要原因,就是因爲打壓房“價”,並沒有降低房“值”。假設一個股票值100元,但被強制以50元出售,結果是什麽?就是投資者會買雙倍的股票!

顯然,城市裏已經擁有資産的人,依然比新進入城市的無産者,有更多的資源。其後果,不過是在幫助現有的有産者,以更低的價格,擁有更多的不動産。打壓房價的政策不僅沒有達到公平分配社會財富的目的,反而導致社會階層的分化的加劇。

爲此,現在執行的一些政策必須重新考慮。

第一個需要重新考慮的,就是打壓房價的政策。打壓房價,降低了置業的成本,使得不動産所有者得以以低于市場價值的價格獲得不動産。

第二個需要重新考慮的,就是金融政策。不動産的本質,就是政府“企業”發行的股票。銀行不能進入股市,卻對房地産行業從開發商到購房者提供融資,成倍放大了城市有産者的資産規模。使其杠杆能力大幅增加。

第三個需要重新考慮的政策,就是土地供給政策。現在地方政府的信用和融資能力,幾乎完全取決于收儲土地的能力。通過城市土地釋放出來的流動性,已經超過順差。人民幣已經成爲以土地爲本位的貨幣。而土地收儲的規模幾乎沒有任何限制——沒有一個可信的“錨”約束地方政府的信用。

要重新分配社會財富,防止新的貧富差距,就必須對上述政策進行調整:一要放開房價管制,對永久物業和70年到期的物業開征物業稅,讓投資者負擔完全的市場成本;二要利用包括利率在內的金融工具(而不是現價之類行政工具),降低房地産市場的杠杆;三要仿效銀行准備金制度,爲地方政府發行“地票”下一個“錨”。辦法之一就是將商品房供地與保障房供地挂鈎,而保障房供給則以登記的方式與真實消費挂鈎。政府通過調整商品房供地和保障房供地的比例,調節地方政府的信用規模。

本文系觀察者網獨家稿件,未經授權,不得轉載。