爲何東北亞經濟合作機制的構建比東南亞更難?——一種基于集體記憶的解釋

作者:張弛(上海政法學院政府管理學院副教授,上海全球安全治理研究院政治與社會安全研究中心執行副主任)。

來源:《東北亞論壇》,2022年第2期。

摘要

從20世紀八九十年代開始,東南亞、東北亞兩個地區的經濟合作幾乎同時起步。不過,經過30多年的發展,東南亞合作機制的建設已取得了簽署RCEP的重大標志性成果,但東北亞卻依然步履蹒跚。國際合作的社會心理學邏輯指出,集體身份的確立是合作得以實現的重要前提,而集體身份的主要來源之一則是集體記憶。所以,集體記憶是影響合作成敗的重要變數。東北亞合作之所以比東南亞合作更加困難,其關鍵原因在于相較于深受“亞洲”意識感召的東南亞集體記憶,作爲東北亞核心國家的中日韓三國的集體記憶充斥著爭議和傷痛,這種集體記憶對該區域的合作造成了巨大障礙。因此,若要早日建成中日韓FTA、促進東北亞一體化的進程,中日韓三國需要積極推動曆史和解,構建一種包容、和諧的“東北亞記憶”,爲區域合作的發展灌注正能量。

一、問題的提出

2020年11月15日,東盟10國與中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭共15個國家正式簽署了《區域全面經濟夥伴關系協定》(RCEP),全球人口最多、規模最大的自貿區就此誕生。RCEP的簽訂可謂是八年磨一劍,從2012年東盟發起談判開始,15個成員國曆經31輪談判,沖破了重重阻礙,終于如期簽署協定,成爲了東盟倡導的區域合作進程中具有裏程碑意義的事件。反觀經濟體量和相互依賴程度更勝東盟諸國的中日韓三個東北亞國家,雖然亦在2012年開始啓動自由貿易協定(FTA)談判,其研究和醞釀更是可以追溯到2002年,但至今仍前景不明。RCEP和中日韓FTA當前面臨的不同境遇恰是這些年來東南亞和東北亞兩個地區合作機制建設進展頗異的一個縮影。東南亞合作(本文主要討論經濟層面)機制的構建始于20世紀80年代,其發展期間雖屢有困難挫折,但合作共識不斷積少成多,合作層級逐漸由低到高,從東盟10國合作,到“東盟+中/日/韓”(10+1)“東盟+中日韓”(10+3)“東盟+中日韓澳新印”(10+6),直到實現了建成RCEP這一重要的標志性成果。而始于20世紀80年代末、90年代初的東北亞合作(主要是中日韓合作),其機制構建過程卻顯得異常艱難,除了2015年中韓簽署了FTA之外,至今中日、日韓、中日韓FTA的前景仍晦暗不明。在其他經濟合作機制的建設上,東北亞與東南亞相比也存在著相當大的差距。

就成員數量而言,從東盟創始5國到20世紀90年代涵蓋了全部10個東南亞國家,後來以至于連中、日、韓、澳、新5國都加入了東盟主導的區域合作進程,狹義上東南亞合作的成員有10個,而廣義上其數量更多達15個。根據曼瑟·奧爾森(Mancur Olson)集體行動的邏輯,擁有較多成員數量的大集團內的合作難度要高于成員數量較少的小集團,所以無論是狹義還是廣義的成員數,理論上說中日韓三國間的合作都應比東南亞合作容易。與此同時,中日韓都是地區大國,經濟體量遠超東盟,相互依賴比東盟內部更爲緊密,但三國之間的安全困境卻較東盟更爲嚴重。東北亞合作不僅可以獲得不遜于東南亞合作的經濟利益,而且還有助于消除東北亞的冷戰遺存,促進該地區的和平穩定,獲得東南亞合作未有之巨大政治和安全紅利。依據集體行動的另一條重要推論——選擇性激勵有助于成員尋求合作,東北亞合作的潛在收益較之東南亞,理應更能激發起中日韓構建合作機制的行動。另外,東南亞各國在政治法律制度、經濟發展水平、宗教文化信仰等方面相較于東北亞的中日韓三國間存在著更爲複雜的差別,在培育合作意識上面臨更多的障礙。然而,爲何成員更少、選擇性激勵更大、成員間差異更小的東北亞合作機制建設在進程上反而落後于成員更多、選擇性激勵相對較小、成員間差異更大的東南亞合作呢?本文擬從集體記憶的角度出發,通過分析不同的集體記憶如何影響東南亞與東北亞合作各自集體身份的塑造,進而來解釋爲何東南亞合作和東北亞合作發展迥異。

二、相關概念的厘定與既有研究的梳理

在回顧相關研究之前,有必要對東南亞合作與東北亞合作在本文中所指的範圍進行界定。單純從傳統地理學的角度講,亞洲可以分爲東亞、東南亞、南亞、中亞、西亞和北亞六個主要的區域。東南亞作爲一個獨立的地理單元,主要包括中南半島和馬來群島兩大部分,包含東盟10國和東帝汶共11個域內國家。然而,許多國際關系研究在提及東南亞合作或是東盟合作機制時,不僅涵蓋東盟10國的機制建設,還往往會將“10+1”“10+3”“10+6”和RCEP等東盟主導的一些更廣範圍的機制包括在內。所以,本文在研究中所界定的東南亞合作,固然以東盟合作爲主,但亦將其主導下的各種“東盟+X”(包括RCEP)合作機制包括在內。同樣,傳統地理學意義上“狹義”的東北亞主要指中國東北、朝鮮半島、日本列島和俄羅斯遠東地區,而“廣義”的東北亞則可進一步將整個中國和蒙古國都包括在內。不過,雖然俄羅斯、朝鮮和蒙古國也參與區域合作的進程,但受限于經濟體量、國家體制和政策導向等因素,這三國在東北亞合作中扮演的角色都非常有限。從經濟實力、貿易規模、機制建設水平等衡量區域合作的主要指標來看,中日韓三國是東北亞國家中的核心,中日韓合作在東北亞合作中發揮著主體和引擎的作用。因此,本文討論的東北亞合作則主要指代的是中日韓三國間的合作。

圍繞東北亞合作爲何會比東南亞合作困難這一問題,既有研究主要從兩個方面加以解釋:一是闡述東南亞(東盟)合作的成功經驗,二是分析東北亞合作的主要障礙。

首先,雖然東盟合作的模式與歐洲、北美有著較大的不同,但其之所以能取得相當的進展,既有研究認爲主要原因一是東盟國家以“開放的地區主義”作爲合作的基本指導原則。開放的地區主義與歐洲一體化中所遵循的傳統地區主義不同,不僅主張任何表明有意願遵守地區機制的國家都可以成爲合作的成員,而且堅持制度建設的非正式、非法律性的特點。所以,開放的地區主義既吸納了傳統地區主義的合理因素,又提升了內部的包容性,並容納了域外國家的參與,這使得東盟國家能夠克服合作中面臨的內外制約性因素,很好地將自己編織進相互依存的全球化網絡之中。原因之二是東盟合作在過程中遵循了“實踐理性”的導向。“實踐理性”理論將實踐定義爲適當績效行動的實施,具體來說就是有社會意義的有規律行動,這類行動程度不同地表現出行動者的適當績效,同時包含並展現背景性知識和話語。東盟合作之所以不斷得到維持和推進,最主要的原因正是通過“適當績效行動”的實施,將合作行動發展成爲對制度的需求,進而也就有了符合合作進程需要的制度性安排。第三種原因則是認爲東盟在合作機制構建的過程中發揮了特殊的領導作用。不同于歐洲和北美合作的大國驅動模式,相對弱勢的東盟充當了地區合作的領導者。東南亞乃至于東亞地區特殊的政治結構決定了地區合作得以實現的前提之一就是大國勢力的平衡,這不僅包括中日兩個大國勢力的平衡,還包括與域外大國美國的勢力平衡。東盟通過其主導的制度設計,既依靠美國的介入帶來平衡,又將美國與多邊主義關系聯結起來而減弱了其霸權的影響,從而確保了地區合作的發展。

其次,就東北亞合作面臨的困境而言,既有研究一是往往將曆史問題列爲首因。中韓等國學者指出,東北亞國家經曆了不同的國家命運,走過了不同的發展道路,具有不同的曆史體驗,這使他們對曆史和現實都有不同的認知差異,加之日本對侵略曆史的美化以及三國依據民族國家的框架對古代史的不同解讀都導致了相互信賴的基礎大大削弱。二是有學者將東北亞合作趑趄不前的主因歸結爲美國因素的幹擾。張蘊嶺指出,美國是東北亞舊秩序的維護者,任何不是美國主導的機制,美國都視之爲削弱其主導權而加以阻擾,以中日韓合作機制來牽引的東北亞合作不免受到美國的介入而難以如願。還有研究認爲美國在東北亞地區堅定地依靠以自身爲中心的雙邊架構,使得多邊合作機制在解決地區問題時低效甚至無效。三是部分研究質疑日本在東北亞合作的角色。彭佩爾直言,日本對東北亞地區主義的態度始終是模棱兩可的:一方面,日本保持著一種推進東北亞多邊主義的態勢,但另一方面,他又表現出強烈依賴美日雙邊同盟和排斥多邊架構的傾向。以至于有學者直斥日本是東北亞合作的“離心力”。四是還有許多研究將合作困境歸咎于遲遲未能解決的地區安全問題,主要是將朝核危機看作是影響東北亞合作的首要阻礙,認爲朝核問題的解決才是東北亞合作的前提。

不過,無論是有關東盟成功經驗的研究,還是涉及東北亞面臨難題的探索,都尚難解答東南亞合作快于東北亞合作的原因:一方面,東北亞合作的興起本身就受東盟合作“外溢”效應的影響,其在接受“開放的地區主義”“實踐理性”等原則方面與東盟合作大體相似。且東北亞雖然不存在像東盟一樣的各方都能接受的“領導者”,但東盟在地區合作中的“弱領導”本身存在不少爭議,其領導力和領導效果亦飽受質疑。另一方面,東北亞合作面臨的困境,在很大程度上亦存在于東南亞。如東南亞國家間的曆史恩怨、美國的戰略幹涉、日本在“東亞合作”和“太平洋合作”之間的搖擺不定以及南海爭端等安全問題的存在等。

綜上所述,東南亞合作所具有的經驗和特點與東北亞在很大程度上共享,而東北亞合作面臨的困境對東南亞來說也類似地存在。既有研究幾乎都尚未對爲什麽面臨相似機遇和挑戰的兩個地區在合作機制建設的進程上會出現明顯的快慢差異這一問題給出一個解答。因此,本文試圖從一個新的視角來審視東南亞和東北亞合作,探索造成這種差異的秘密。

三、集體記憶、集體身份與合作的形成

(一)國際合作的重要條件之一:集體身份的確立

關于國際合作之所以能夠實現的原因,國際關系理論的各個流派都有其不同的解釋。現實主義雖然對國際合作持懷疑的態度,但並不完全排斥合作。不過,現實主義對國際合作的整體態度是比較消極和有保留的,尤其是當合作機制不能滿足自身的相對利益時,國家往往會選擇退出或背棄合作。而自由主義與現實主義在對待國際合作的態度上具有較多不同,新自由制度主義者認爲合作的動力和收益是超越單邊行動的動力和收益的,所以在共同利益的驅動下,國家可以通過政策協調和建立國際機制來實現合作,且自由主義者對國際機制更具信心,對合作的前景也更加樂觀。以上兩種關于國際合作的解釋,出發點都是基于理性主義,即認爲國際合作能夠實現國家的相對或絕對收益。

然而,從20世紀90年代開始,理性主義合作理論開始受到來自建構主義學者的挑戰,他們質疑理性主義對國家利益的先驗性假定,認爲物質利益的存在並非必然會導致合作。克裏斯托弗·亨默(Christopher Hemmer)和彼得·卡贊斯坦(Peter Katzenstein)在2002年夏季《國際組織》雜志上通過研究東亞爲什麽沒有形成像歐洲那樣的多邊合作組織,明確表示國際合作除了要有共同利益之外,還需要很強的集體認同感。而亞曆山大·溫特(Alexander Wendt)進一步指出,所謂的“利益”是以身份爲先決條件的,沒有身份,利益就失去了方向。因此,建構主義者認爲,合作的形成固然需要國際機制的存在,但機制建設的目的並非是僅爲謀求共同利益,更要努力培育合作文化,並使之內化爲國家的習慣。

從上述兩種對國際合作動力的解釋來看,共同利益和身份認同都是影響合作的核心變量。但就亞洲合作而言,在兩者之中,學界的研究往往更強調身份認同的重要性。因此,若要克服當前亞洲區域合作面臨的主要障礙,如何構建起本區域的集體身份可謂是當務之急。

(二)集體身份的主要來源之一:集體記憶的建構

關于集體身份形成的解釋,溫特曾在《國際政治的社會理論》一書中認爲“親社會行爲”是集體身份認同形成的關鍵,而“親社會行爲”得以形成的主要變量則包括相互依存、共同命運、同質性與自我約束。不過,季玲認爲溫特對集體身份産生機制的解釋存在缺陷,指其回避了社會身份概念中的情感因素,掩蓋了行爲體身份政治的“非理性”特征。她在借鑒情緒心理學的基礎上提出:身份是一個情感充予(emotion-laden)的現象,既包括行爲體對社會環境的認知,也包含行爲體對該身份符號的情感含義。所以,她主張積極的情感因素對集體身份的形成具有重要的作用,並以東盟推動“東亞共同體”的進程爲例,佐證了她關于集體身份形成的情感動力的解釋。除了季玲之外,克勞福德(Neta Crawford)、莫伊西(Dominique Moisi)等人也分析了情感對身份認同的重要作用。

誠然,就集體身份的形成路徑來看,無論是溫特的解釋還是季玲等人的補充,他們或強調社會互動的感知,或關注情感激發的引導,這些基本上屬于共時性因素,缺乏從更長的曆史縱深來討論集體身份的塑造,即對曆時性因素的考察。然而,人類無論是作爲個人還是社會群體,都是由他們對自己所做和曾經做過的事情的記憶來定義的。換句話說,是“記憶”定義了“我們”,並提供了我們“自我存在的證明”。尤其是集體記憶(Collective Memory),它在更大程度上決定了個人或群體的存在。作爲一種社會結構的集體記憶本質上是一種社會空間、制度框架和文化交流場域的混合,從社會演化論的角度來看,集體身份的形成有賴于集體記憶,集體記憶是構成集體身份的重要源泉。因此,討論集體身份的形成路徑需追溯集體記憶對行爲體身份認同的影響。

集體記憶是社會心理學的一個概念,最早由法國社會學家莫裏斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)提出。他將集體記憶定義爲一個特定社會群體成員共享往事的過程和結果,而保證集體記憶傳承的條件是社會交往及群體意識需要提取該記憶的延續性。集體記憶既可以通過文化實踐活動(如節慶、風俗、儀式等)或物質形式實在(如紀念碑、博物館、曆史文獻等)來呈現,亦可由一群體與他群體間的互動來感知。雖然集體記憶來源于個人記憶,但它並不單純是個體記憶的總和,而是群體在交流中動態構建起來的,個體固然可以影響集體記憶,但集體記憶更能改變個體認知,並喚起個體的群體意識。集體記憶研究指向時間維度,重視記憶的傳承和變化,體現出群體較深層次的價值取向、情感表達和心態變化,因而對一個群體的凝聚和延續影響巨大。從這一意義上來講,集體記憶就成爲作爲一個群體區別于其他群體並延續自身群體特性的群體認同(集體身份認同)的重要來源。

實際上,集體記憶和集體(身份)認同之間是一種雙向互構的關系:一方面,集體記憶可以建構集體認同,作爲一種象征工具的集體記憶維系著集體身份,集體記憶的生産與再生産、變遷與重塑直接影響著集體認同的邊界和內容,集體中的個體可以通過追溯集體記憶來了解“我們是誰”“我們之所以是我們”“我們與你們之間的不同”等一系列涉及身份認同的問題。同時,集體記憶包含的各種文本、圖像、儀式等呈現方式,有助于穩定和傳達集體的自我形象。無論是市民認同、族群認同、國家認同還是其他認同,都可以通過集體記憶得以凝聚。可以說,集體記憶不只爲集體認同勾勒框架結構,還在支持和引導認同的發展方向。另一方面,集體認同也可以反作用于集體記憶,集體認同可以強化或弱化集體記憶,積極的認同有利于促進集體記憶的發展,消極的認同則對集體記憶的形成具有阻礙作用。此外,集體認同也能夠重塑集體記憶:一來,認同可以基于自身的需要來有選擇地建構集體記憶,即就曆史事實而言,記憶會是錯誤或扭曲的,因爲它是一種通過曆史圖景建構的使現有經驗(認同)合理化的手段。二來,認同也會幹預記憶的構建過程,進而使記憶成爲有目的、有意識的。

(三)合作形成的社會心理學邏輯:集體記憶——集體身份——國際合作

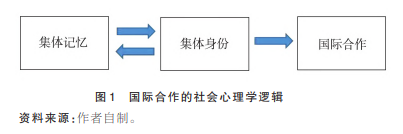

根據以上集體記憶、集體身份與國際合作三者間的關系分析可以發現,集體記憶塑造著集體身份,而集體身份的確立有助于合作的形成。因此,集體記憶與國際合作之間存在著因果聯系,兩者之間的中介則是集體身份。積極、正面的集體記憶可以成爲合作的巨大動力;相反,消極、負面的集體記憶則可能成爲阻礙合作的重要因素。其邏輯鏈條如圖1所示:

圖1所展示的過程正是國際合作形成的社會心理學邏輯,通過集體身份這一“橋梁”,作爲一種社會心理的集體記憶成爲了國際合作的重要來源和動力之一。不過,需要指出的是,由于塑造集體身份的來源並非只有集體記憶,文化和社會結構等因素也需考慮在身份塑造的過程之中;而除了集體身份之外,國際合作的實現也需要共同利益的存在;所以我們不能過高估計集體記憶在國際合作形成和維持中的作用。但是,“集體記憶—集體身份—國際合作”作爲合作形成的一種社會心理學的解釋,能夠進一步解構身份建構的過程,幫助我們來理解國際合作中的一些傳統解釋難以回答的問題。下文將從集體記憶的角度切入,來闡釋東北亞合作爲何比東南亞合作更難這一問題。

四、“亞洲意識”感召下的東南亞集體記憶與東盟合作

(一)近代“泛亞”記憶的産生與東南亞國家反殖民運動的勃興

“亞洲”一詞,並非該區域內生的一個概念,而是在西方殖民主義東來和歐洲列強在全球擴張的壓力下産生的一個“舶來品”。人文學研究者指出,近代在歐洲列強東來的背景下,他們從自己的對立面來建構了一個“亞洲”的概念,這個“亞洲”被他們異化爲一個“落後”“停滯”“不文明”的世界。歐洲人通過對“亞洲”概念的塑造,不僅將亞洲從他們想象的世界中標記出來,而且在文化上實現了對自身作爲“高等文明”的自我滿足。而近代東南亞各國政治精英們,一方面在被迫接受歐洲強加給自己身份定位的同時也將“西方”看成一個與“東方”(亞洲)不同的“他者”;另一方面也將“亞洲”的想象與爭取民族解放的政治話語聯系起來,構建起了一種“泛亞主義”的曆史記憶,而這種記憶不僅喚醒了東南亞各國的民族危機意識,而且推動了區域合作的雛形——東南亞反殖民運動的興起。

泛亞主義是這樣一種意識形態:它假設存在一個“亞洲”,而這一“亞洲”的基礎包括以下一個或多個特征:1.地理(亞洲、遠東);2.文化統一體(印度和中國文明、宗教的影響);3.曆史聯系(中華體系、朝貢關系、貿易網絡);4.種族血緣關系(黃種人、有色人種);5.亞洲文明在價值觀和精神品質上的統一(儒家、正義、仁愛VS西方的物質主義、理性主義);6.共同命運(反對西方帝國主義和殖民統治)。泛亞主義試圖給受西方殖民的東南亞人民營造這樣一種曆史記憶:即亞洲國家同文同種,西方列強的侵略是亞洲文明面臨的最大威脅,各國具有聯合起來反抗西方的曆史使命。在泛亞主義興起的時代,許多東南亞國家在“泛亞”記憶的感召下,一方面深刻地感受到民族危機的嚴重性和彼此間的共同利害關系,清醒地認識到必須“通過自己的鬥爭和外交活動贏得獨立”,另一方面也開始了區域性合作的嘗試,掀起了反對西方殖民主義的、轟轟烈烈的跨國民族解放運動。例如,面對西方殖民者的“分而治之”策略,胡志明就主張對老撾、柬埔寨等周邊國家實行團結合作政策,1951年召開的印度支那人民會議通過了建立印度支那人民反法統一戰線的決議,越南人民志願軍進入柬埔寨,與高棉伊沙拉的解放力量並肩戰鬥,留下了許多可歌可泣的故事,這種在“泛亞”記憶影響下共同反對西方殖民主義、爭取民族解放的跨國運動也成爲了東南亞聯合的最初實踐。

(二)20世紀70年代後“亞洲”意識的複起與東盟合作的發展

冷戰期間,受美蘇兩極緊張對立格局的影響,東南亞國家的“亞洲”意識一度有所消沉。雖然印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國5個東南亞國家在1967年發起成立了東盟,但其在成立之初只是保衛自己安全利益及與西方保持戰略關系的聯盟。直到進入20世紀80年代,隨著美蘇關系的緩和,東盟經濟合作才得以勃興,並在21世紀後發展到一個新階段。在這一輪合作興起的背後,兩股集體記憶的力量發揮了重要的助推作用:一是戰後亞洲經濟奇迹的記憶榮耀,二是亞洲金融風暴的記憶傷痕。

二戰結束後,東南亞各國雖然陸續取得獨立和解放,但國內經濟幾乎都是滿目瘡痍。然而,從20世紀70年代到20世紀90年代,東南亞國家先後掀起一波波的經濟崛起浪潮。亞洲“四小虎”等耳熟能詳的詞彙,都見證著東南亞國家騰飛的曆史。經濟高速發展的輝煌歲月成爲東南亞各國人民重要的集體記憶:一方面,他們對生活水平的迅速提升充滿了極大的滿足感,另一方面,他們對具有“亞洲”特色經濟發展模式充滿了信心。在這股集體記憶的助推下,東盟尋求建立具有本地區特色的區域合作模式,試圖與西歐、北美鼎足而立的意願顯著增強。以馬哈蒂爾、李光耀等爲代表的東南亞政治精英,開始積極謀求區域合作的開展:馬哈蒂爾在1990年提出建立東亞核心經濟論壇(EAEC)的設想,其核心正是“東盟+中日韓”。隨後,他又進一步提出了建立東亞經濟集團(EAEG)的構想。無論是EAEC還是EAEG,馬哈蒂爾都堅定地主張建立一個“只有亞洲人”的地區組織,禁止該組織加入“非亞洲”成員,帶有鮮明的反西方特別是反美的色彩。在他的建議和引領下,1992年東盟提出了建立自貿區的倡議,1995年東盟國家領導人峰會通過的《曼谷宣言》強調要努力加快東南亞一體化的進程,使東盟合作進入了一個快車道。

1997年始發于東南亞的亞洲金融風暴雖然給亞洲經濟奇迹一記重擊,但金融危機給東南亞國家留下的深刻記憶卻大大加速了此後東盟合作的進程。在金融風暴中,以索羅斯等人爲代表的一些西方金融巨鳄在金融危機中玩弄資本、推波助瀾,使泰國等國幾乎瀕臨絕境。而當受損嚴重的東盟國家不得已向國際貨幣基金組織(IMF)等國際金融機構求援時,這些由西方主導的國際組織卻趁機開出苛刻的條件,並借機幹預內政。西方國家的行爲不僅再次喚醒了東南亞國家的危機意識,而且激發了他們自力更生、團結一致來戰勝危機的決心。東盟國家開始認識到必須加強彼此在金融領域的協調與合作、共同對付突發性事件。因此,部分成員國間相互提供貸款,減緩沖擊的影響。如新加坡于1997年8月和11月分別向泰國和印尼提供10億美元和50億美元的緊急貸款;馬來西亞和文萊也積極配合向印尼提供貸款,參與IMF對泰國和印尼的援助計劃。還有部分成員國決定在雙邊貿易中改用本國貨幣進行交易,如馬來西亞、菲律賓、泰國、越南之間都簽署了以彼此國家間貨幣通商的類似協定。日本學者菊池勉(Tsutomu Kikuchi)直言,金融危機對亞洲人的侮辱感成爲東亞合作的一個重要動機。在東盟國家的推動下,1997年12月,第一次“東盟+3”領導人非正式會晤機制啓動,2000年改爲正式的會晤機制,此後“10+3”機制建設不斷深化,合作領域愈發拓展,並在吸收澳大利亞、新西蘭和印度三國之後進一步將“10+3”擴大爲“10+6”,還在2005年召開了第一屆東亞峰會(EAS)。同時,RCEP等貿易投資制度、清邁倡議(CMI)等金融合作制度、東盟地區論壇(ARF)等安全合作制度也在逐漸完善,這些都使以東盟爲主導的區域合作成爲21世紀之後地區一體化進程中的亮點。

綜上來看,泛亞主義影響下的反殖民運動、20世紀70~90年代的經濟騰飛和亞洲金融風暴的集體記憶強烈地喚起了東盟各國作爲亞洲一員意識的覺醒,並成爲東盟合作曆程中的一股重要的正能量。反觀在東北亞地區,從近代至今,盡管“亞洲”意識也在一定程度上覺醒,但這種意識對中日韓合作的喚起效果卻不如東盟那樣明顯:一方面,作爲東北亞核心成員的日本始終懷有濃厚的“脫亞入歐”情結,近代日本憑借這一外交戰略成功地確立了自己在東西文明之間的特殊地位,構建起一段輝煌的曆史記憶。這一記憶至今仍深刻地影響著日本的國家定位,使之在“脫亞入歐”和“回歸亞洲”兩者間左右搖擺,對東北亞合作造成了消極影響。另一方面,二戰後日韓與美國之間共同攜手的過往也使兩國的“亞洲”意識中沒有較多的“排西”或“反西”元素。不同于東南亞國家,日韓兩國沒有被西方殖民的曆史,且美國在二戰後對日本經濟的扶植和重建,在朝鮮戰爭中與韓國的聯合作戰等曆史,都給日韓兩國留下了深刻的記憶烙印。麥克阿瑟的東京辦公室、仁川登陸戰爭紀念館等曆史遺存都提醒日韓國民與美國曾經一起經曆的過去。這些共同記憶使兩國沒有像東盟國家那般強調亞洲合作成員身份的“純潔性”,相較于東北亞合作,日韓更在意與美國的合作關系。

五、充滿爭議的東北亞集體記憶與中日韓合作

(一)“朝貢體系”記憶的陰影與東北亞合作中的疑慮

不管在古代還是近代,中日韓由于地緣相近、文化相通,三國互動頻繁,既有和平往來,也有沖突戰爭,有著許多集體記憶。盡管從長曆史時間來看,中日韓三國間的和平交往是東北亞曆史發展的主流;但是,冷戰結束後民族主義在東北亞的複興,導致中日韓三國爲在官方記憶中強化民族主義而使東北亞的集體記憶呈現緊張和對立的關系。

以中國爲中心的東亞朝貢體系的曆史可能是對中日韓三國持續時間最長的集體記憶。然而,這一曆史記憶也成爲日韓這些鄰國對中國感到焦慮的重要原因之一。朝貢體系(Tribute System)作爲一個學術概念,也是一個“用于描述目的的西方發明”,其奠基人費正清(John K.Fairbank)認爲朝貢關系構成了古代東亞的國際秩序,朝貢體系的核心假定是“中華中心主義”,即中國與周邊國家的關系是不平等的,但是中國並不以武力來控制外邦,而是主要依靠文化和道德的吸引力。外邦也因看重朝貢貿易的利益,願意接受形式上相對不平等的地位。費氏對朝貢體系的這種诠釋對中國國內關于朝貢體系的記憶和描述影響頗深,但中國接納的關于朝貢體系的記憶更多的是強調該體系以和睦周邊爲目標,不傾向幹涉和使用武力,重視道德影響,在貿易上講求“厚往薄來”等。不過,對于日韓兩國來說,朝貢體系的曆史記憶則與中國不同:日本在古代時期就長期徘徊在朝貢體系的邊緣,曾數次挑戰朝貢體系的權威,甚至在近代親手終結了整個朝貢體系。所以,日本對朝貢體系的記憶帶有較多的“叛逆性”,對傳統東亞秩序下的中國中心地位的接受度比較有限,並試圖構建自己的中心地位。如日本認爲自己是神佑之國,所以有“神風”相助才擊退了蒙元侵日的大軍。明清鼎革之後,日本認爲中國的“道統”已失,自己可以取代已成爲“蠻夷”的中國,實現所謂“華夷變態”。而韓國對朝貢體系的記憶則更爲複雜:一方面,他並不完全否認朝貢體系下中國的中心地位,但會有意識地對其做淡化處理;另一方面,韓國比較排斥自己在朝貢體系中的不平等地位,轉而強調朝貢關系的“形式性”“工具化”,否認朝貢貿易中的厚往薄來。如韓國傾向于認爲它接受朝貢關系是爲了實現利益的最大化,朝貢體系的維持主要依靠中國和周邊國家各自的利害關系並非中國的單方面強制或恩惠。且韓國學者還認爲中韓朝貢貿易曾對朝鮮王朝造成沉重的財政負擔,否認朝貢貿易的紅利。可見,不論日本還是韓國,關于朝貢體系的記憶都與中國的側重點大有不同:中國強調朝貢體系下東亞秩序的和睦與穩定,但日韓兩國則更多地介懷朝貢體系的不平等性。這種差異是由于現在日韓等國已然可以很大程度上獨立于中國之外執行其內外政策,但傳統的朝貢曆史記憶卻成爲了他們民族獨立的重大損失。所以,雖然他們對與中國間的曆史敬意關系依然記憶猶新,但這些因素會束縛和分裂當代中國與他們的關系。他們認爲“朝貢”這種前現代的外交模式可能會與當前中國的局勢存在相關性,擔心與中國的合作會導致朝貢體系的重現,以致于淪爲中國的附庸。

(二)日本侵略曆史爭議與東北亞合作的主要障礙

中日韓三國關于朝貢體系的曆史記憶雖然漫長,但他們對近代以來的恩怨情仇,特別是日本侵略擴張的記憶卻更爲深刻,而正是圍繞這段記憶的糾葛與創傷讓東北亞合作的進程背上了最爲沉重的曆史包袱。在過去的數十年中,曆史記憶或是所謂的曆史問題一直在中日、韓日關系中占據著突出地位。作爲日本侵略擴張的主要受害者,中韓兩國一直要求日本在戰爭責任及其關聯的慰安婦等問題上表現出深刻反思和負責任的態度。不過,由于日本的軍國主義殘余在二戰後未得到像德國一般的徹底清算,且德日兩國在曆史文化傳統、政治體制和外部環境等方面具有較大不同,至今日本仍對侵略擴張史持十分暧昧甚至是粉飾罪行的態度:例如,日本的許多曆史教科書在編纂的過程中出現了淡化侵略甚至篡改事實的問題,扭曲了日本年輕一代對近代曆史的記憶。《讀賣新聞》《日經新聞》《産經新聞》等一些日本主流媒體也要求政府重新研究慰安婦問題,了解她們到底是“被迫”還是“自願”,是被日本軍方綁架還是只是被私人承包商“雇傭”,甚至呼籲修改1993年的“河野談話”。更有甚者,日本第一大政黨自民黨的議員們還組織所謂的“曆史審查委員會”,致力于培養這樣的曆史觀點:承認二戰是正當的,否認軍事慰安所的存在。日本不斷修改教科書、否認慰安婦存在以及領導人參拜靖國神社等行爲被中韓認爲是日本堅持頑固不化曆史觀的重要象征,除了在政治和外交上對日本進行聲討外,兩國亦在國內強化“抗日”“反日”的曆史記憶:例如,中國政府在2014年決定將每年的9月3日定爲中國人民抗日戰爭勝利紀念日,將每年的12月13日設立爲南京大屠殺死難者國家公祭日,並在這一天舉行緬懷先烈、悼念逝者、銘記曆史等紀念活動,旨在“揭露日本侵略者的戰爭罪行,牢記侵略戰爭給中國人民和世界人民造成的深重災難”。韓國市民團體和韓裔組織在國內外設立慰安婦銅像超過40座,其中不乏有在日本駐韓大使館以及駐釜山總領館、駐香港總領館等日本海外使領館等具有重要外交象征意義的場所前建造的慰安婦銅像。這些銅像的設立,不只是爲了敦促日本政府對曆史問題進行徹底反省和道歉,更是以此來激發海內外韓人對被殖民曆史的集體記憶。

由上可見,以“朝貢”陰影和“侵略”責任爲代表的曆史記憶之爭加劇了三國間“平等VS不平等”“加害VS被害”負面情緒的螺旋上升,致使東北亞合作面臨短期內難以克服的障礙。當然,不可否認,中韓之間已經簽署了FTA,取得了東北亞合作機制化過程中的重要階段性成果。但中韓合作機制的構建之所以相對順遂,背後原因之一就是從屬于中韓兩國的集體記憶較之于中日、日韓及中日韓來說,“朝貢”的陰影多少有所淡化,而兩國間曾經攜手合作的記憶至今彌足珍貴:一方面,誠如上文所述,韓國對朝貢曆史懷有的情感是比較複雜的,他並不像日本那般激烈地抵觸中國的中心地位,只是作爲獨立的主權國家,韓國在情感上比較難以接受那段不平等的關系。例如,在本國的教科書中,韓國固然對朝貢體系下的中國貼上“霸權”的標簽;但他同時也承認中國曾在該體制下對周邊國家給予過安全保護,有光輝的“保護者”形象,亦認可中國的文明中心地位,承認中國是追溯本國文明的源頭。另一方面,中韓之間尤爲值得被緬懷的共同記憶是日本吞並韓國後,中國各界對韓國獨立運動的支持以及中韓共同反對日本侵略的曆史。大韓民國臨時政府自1919年在上海建立後,在中國堅持鬥爭近27年之久。其間,國民政府給予韓國臨時政府資金支持,助其組建光複軍,在開羅會議上爲爭取戰後韓國的獨立做出了重大努力。共産黨也與包括臨時政府在內的韓國獨立運動各黨各派廣泛接觸與合作,指導建立了朝鮮義勇隊等組織,周恩來甚至還擔任中韓文化協會的名譽理事。直至今天,坐落于上海馬當路的大韓民國臨時政府舊址被稱爲“韓國民族獨立運動的聖殿”,並成爲建交以來曆任韓國總統來華必訪之所。中韓對曾經的美好共同記憶的追溯,爲兩國FTA的簽署及生效起到了重要的助推作用。

六、培育區域合作的內部動力:建構“區域記憶”

記憶的內容影響著身份的建構,而身份的界定左右著合作的進程。東盟國家與中日韓三國對曆史形成的不同集體記憶,正是東南亞、東北亞合作機制建設呈現不同結果的主要原因之一。東盟國家的集體記憶中雖也有民族主義的成分,但更有標榜獨立于西方,倡導亞洲聯合的區域主義理念;但中日韓三國集體記憶的內容,卻被更多地被渲染上了相互激蕩、碰撞的民族主義色彩。誠然,在過去的兩個世紀裏,民族主義一直是許多政治、社會和文化實踐的重要組織原則,在這之中自然也包括集體記憶。但是,民族主義往往傾向于貶低群體外的“他人”而強調群體內成員的正面形象,在這種情況下,富有民族主義色彩的集體記憶容易導致不同民族、不同國家間群際關系的緊張,不利于構建國際合作所需的集體身份認同。

不過,民族主義並不是塑造集體記憶的唯一邏輯。在民族主義盛行的20世紀,世界主義(Cosmopolitanism)也在悄然興起,並影響著集體記憶的建構過程。世界主義的出現與全球化的進程密切相關,它強調國家間的相互聯系和相互依存,它的出現有助于沖破集體記憶的民族主義藩籬,使相互沖撞的民族主義記憶走向和解與相融。因此,世界各國集體記憶的構建,其實都遵循著民族主義和世界主義的雙重邏輯。固然,這兩種邏輯在塑造記憶的過程中會有影響大小、地位主次之分,但若要實現國家間對過去曆史沖突的和解、謀求攜手合作之道,各國的政治精英們則必須考慮如何協調並化解集體記憶中民族主義和世界主義的緊張關系。

當今的世界正面臨雙重張力:一方面,全球化進程不斷推進,它沖擊並銷蝕著民族國家的邊界,使世界人民融入到“單一的世界社會或全球社會”;但另一方面,主權國家仍是國際體系的主要行爲體,受全球化時代身份認同危機、文化焦慮現象以及收入不平等擴大等因素的刺激,“民族複興”和“國家回歸”也成爲當前世界政治的一股重要潮流。在兩股力道的作用下,區域主義很大程度上成爲了“世界主義”和“民族主義”相互妥協的産物。約瑟夫·奈指出,區域主義是“民族國家和不願意成爲一體的世界之間的一個中轉站”。區域主義的發展在某種程度上說既是全球化的組成部分,遵循跟全球主義一樣的、打破民族國家邊界的邏輯;但它又是民族國家對“經濟全球化難以形容和不可避免力量的集體回應之一”,試圖在國家主權被全球化削弱之際扮演起支撐民族國家合法性的角色。將這一現象推廣至意識形態領域,人類在不斷推動和發展區域一體化實踐的同時,就有必要爲之構建有利于區域合作實現的“區域記憶”。

區域記憶是一種超越國家邊界的集體記憶,與國際關系學中的區域主義概念類似,區域記憶呈現外部邊界的穩定性與內部邊界的可滲透性相結合的特征:即對外表現出本區域記憶與其他區域記憶的差異性,努力喚起域內成員對自己作爲區域一員的集體身份的認同;對內則強調成員國記憶間的互通與和諧,在成員國的曆史記憶存在矛盾甚至發生沖突的情況時,鼓勵這些國家展開跨國的交流與對話,在描述本國曆史的同時,適度地把外國的觀點納入曆史敘述,探討各自記憶中可能存在的事實歪曲、偏見和刻板印象,進行一定的幹預,以確保國家間沖突曆史的表述是客觀的,構建起一種超越國家和民族矛盾的、具有更爲廣闊視野下的曆史敘述。

有鑒于此,不管是東南亞還是東北亞,若要實現更好的合作,除了探索共同利益和培養共同身份之外,構建超越民族主義和國家邊界的、有利于國際合作實現的區域記憶亦十分重要。隨著RCEP的簽署和東盟合作的深化,推動以中日韓FTA爲核心的東北亞合作機制建設愈發迫在眉睫。所以,中日韓三國有必要加快曆史和解的進程,摒棄相互間的偏見和其他負面情緒,努力建構一種相對和諧、包容的東北亞區域記憶。對于中日韓三國來說,構建區域記憶的一種務實的方法是在正視曆史敘述差異的基礎上,通過對話來實現和解,讓三個主角在對話的過程中通過互動和變革,來逐漸達成和解的條件,從而建立起一種東北亞國家共享的、和諧包容的集體記憶。

七、結論

“RCEP都簽了,中日韓FTA還會遠嗎?”這成爲RCEP簽署後各界人士不斷追問的一個問題。雖然RCEP的簽署在一定程度上提振了中日韓FTA談判的信心,但需要看到的是,在新冠肺炎疫情尚未結束、中美關系依舊緊張和朝鮮半島局勢仍呈僵局的態勢下,以中日韓FTA爲代表的東北亞經濟合作的前景仍然晦暗不明。盡管東南亞與東北亞合作都面臨著相似的問題,但在不同的集體記憶的影響下,兩地區合作機制建設的進程卻表現出比較明顯的快慢之分。東南亞國家在近代泛亞思想沖擊、戰後經濟增長經曆和亞洲金融風暴洗禮的基礎上,逐漸實現了“亞洲”意識的覺醒,形成了一種要有別于西方、堅持獨立自主、謀求亞洲聯合的集體記憶,而這種記憶取向在某種程度上成爲東盟合作得以不斷前進的一股重要動力。中日韓三國雖然在曆史文化上相近相通,但是受古代朝貢體系陰影和近代戰爭創傷的記憶萦繞之苦,其集體記憶帶有強烈的民族主義色彩和相互沖突的特征,這成爲導致東北亞區域合作趑趄不前的根源之一。區域合作的實現不僅需要共同利益的存在,還應該構建一種基于共同“區域記憶”的身份認同。因此,若要推動東北亞合作迎頭趕上,使之與東南亞合作“交映生輝”,中日韓三國都應在本國曆史記憶的重塑中超越狹隘民族主義的桎梏,在相互交流的過程中合理吸納對方的部分觀點,建立起一種更加包容和多元的曆史敘述,使東北亞的集體記憶多一些和諧的樂章而少一些刺耳的雜音,多一份寬容和理解而少一份偏執和指責,進而構築起面向未來的關系,共同爲地區的和平與繁榮灌注正能量。

排版 | 汪平平

文章來源于《東北亞論壇》,文章觀點不代表本平台觀點。