喬依婷/整理 陳以愛/審定

今年是複旦大學遷校江灣永久校址一百周年及複旦功勳校長李登輝先生誕辰一百五十周年紀念。複旦大學中華文明國際研究中心召集海內外多位專家,于2022年5月6日舉辦了線上講談會《“滬濱屹立東南冠”:東南網絡中的複旦大學》,研討複旦大學與近代中國的諸多話題。本文爲講談會台灣東海大學通識教育中心陳以愛教授的發言整理。

雖然五四運動在北京發起,然後傳到上海,但是上海在後期扮演了更爲重要的角色。這個重要的角色是由一個組織,即上海學生聯合會,來開展的。上海學生聯合會是學潮的指揮中心,其中堅幹部與核心領導主要由複旦學生組成,包括正在複旦求學的學生,和曾經念過複旦但散布在其他學校的學生,比方說東吳法科(今虹口財大繼續教育學院)、南洋公學(今交通大學)。因此,複旦的網絡不局限于複旦校內。

1919年,當北京跟上海的學生聯絡上之後,就産生了一種聯動的作用。如果說“五四”是第一波,到了“六三”的時候,就是第二波。“六三”不是以北大學生爲主的北京學生聯合會自己發動的,早在“六三”之前,北京與上海已經存在密切的聯系,只要大家有一個信號,就會起來響應。這與“五四”的狀況不一樣。因此我們要看整個1919年5月到7月的事情,就不能只看北京,上海的角色與複旦學生的角色是極其重要的,學生的社會網絡超乎我們過去的想象。我們一方面需要去看與複旦校史直接相關的資料,另一方面還要擴大去看除複旦的校史資料以外,各種各樣的中文跟外文資料。因此今天的講座,我將基于所看到的資料,重建複旦1919年前後的組織、人事、網絡,用一些圖片展現校內的氣氛。

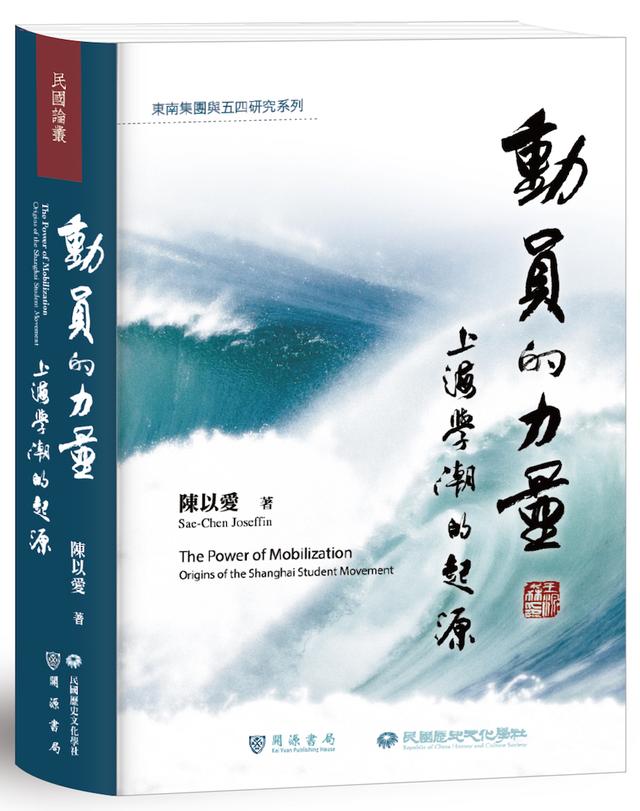

在《動員的力量:上海學潮的起源》(陳以愛著,台北:民國曆史文化學社,2021年)中,我談東南集團跟五四的關系。其中,複旦的學生、老師、校長、董事會,有一個豐富而複雜的社會網絡,這個網絡坐落在東南社會(以上海爲活動舞台)。因此,我們應當要把複旦放在東南社會,尤其是社會中上階層的脈絡,從這個大背景來看複旦。

我做這個課題的時候,有一個觀察,發現五四敘事不管是當事人,或者是旁觀者,或者後世討論到“五四”的時候,都有明顯的重北輕南狀態。這個狀態,到了1949年之後,好像還更強化了。我在書中做了一些統計,“五四”50周年、60周年、70周年,編寫的回憶錄收到上海的資料,有明顯的重北輕南狀態。如果以學校來說的話,北大是最常被提起的,複旦的角色是很模糊的。從數量上來說,跟北大不是一個對等狀態。那麽,如果想要更了解複旦師生在“五四”中扮演的角色,我們就需要尋找校史的資料。但是校史的資料,尤其1949年之後,有很多寫的非常籠統,比方說,如果談到學生的活動,常常是用“學生"這樣一個籠統的字眼,把它帶過去了,所以“學生"到底是誰,他們的面貌如何?每一個人的個性、特質、背景如何?是不清楚的。一些看起來很重要的人,其中包括我們今天的主角李登輝校長,對于1919年他自己在當中起到的角色,也幾乎沒留下什麽描述。當事人的不語或失語,是給我留下的印象。李登輝校長的形象、社會網絡、政治關系、背景傾向,在校史著作裏或者其他關于他的書或文章裏頭,又往往隨著時代轉變産生一種“變形記"。這種情況,絕對不是只有複旦校史,或者李老校長的傳記呈現出來,而是我們經常面對的狀態。在各種“變形記"裏,我們可以看到那是一個什麽樣爲主流的一個時代。因此,就是在這樣的一種意識裏,發現史料的隱曲性、當事人的不語或者失語、以及人物的“變形記"。

那麽如何還原一個1919年前後複旦大學和在那個時候東南社會的樣態,東南社會與複旦的關系?我先從文字資料來說明。有一段話,我第一次在錢益民老師《李登輝傳》的後記中看到:“Man much able than I have left no record, why should I leave any? ”李登輝校長認爲那些比他更有本事的人都沒有留下傳記,因此,他更沒有必要了。等到李登輝校長過世,學生輩也幾乎都過世了,由後人來爲他立傳,有一些事情想去詢問,也就沒有辦法了,只能透過那些變形的、殘缺的、充滿隱曲性的文字,透過這些縫隙,去回看當時的李登輝校長。

不過,對複旦師生的五四敘事,我們還是能夠找到殘余斷片。朱仲華可能是寫得最多的,有的是他跟別人合寫,有的是別人訪問他,有的是他自己寫的。而幾乎所有研究複旦校史的學者都不會忽略他這篇文章《五四運動在上海》,但這篇文章從寫作到發表也相差了十幾年(1962年撰,1979年發表)。朱老先生在1919年是複旦的學生,也是五四運動的重要參與者。這不是只有他自己在這篇文章那樣說所以我就接受了,我比對過其他複旦學生,還有非複旦學生留下來的資料,可以證實他的重要性。他寫了很多篇文章,這篇是比較早寫的,說是憑他的記憶寫的。不過查證之後,我發現他當時手頭上是有參考資料的,不是純靠記憶。在這篇文章裏,他講了複旦的學生在裏頭扮演的重要角色,有提到李登輝校長。

另外一個是1967年台灣出版的《程天放早年回憶錄》。程天放先生也是一個複旦學生,後來在台灣當到“教育部長”。程天放講他早年事情的時候,也提到五四這一段,因爲他也是這一段裏的重要人物。這本書在比較長的時間,大陸看不到。如果我們比對這些在不同的地方發表的著作,就會發現它們各自存在不同的忌諱。比如程天放的書中,如果涉及到留在大陸的老師與學生,就含糊其詞,只是把事情說了,不提人名。所以,五四敘事不管在哪個地方,都有時代忌諱留下的印記。

《複旦大學志》(1985年)是對我幫助很大的另一本書。其中提到五四的時候,老師邵力子先生和李老校長被描述成一個合作的狀況。換言之,在學生運動中,校長和教職員都扮演了重要的角色。邵力子在校外的另一個重要身份是《民國日報》的主編。《民國日報》是中華革命黨背景,跟孫中山比較接近。邵力子先生在回憶或者被人家訪問,談到五四運動,說他對學生的鼓勵,包括對複旦學生的鼓勵,是秉承孫中山先生的指示。有人再推過去一點,就說五四學生運動,孫中山是幕後的指導者,這是一個說法,是需要考辨的。

事實上,在複旦校史以外,許有成先生編了《複旦校史大事記》,1995年出版。十年後,錢益民老師撰寫了《李登輝傳》。有意思的是,這兩本書涵蓋了一些校史沒有記載的人物。比方說,許老師的大事記記載了瞿宣穎,錢益民老師的《李登輝傳》把李登輝校長早年在複旦以外的社會網絡,尤其是青年會與環球中國學生會的網絡,留美學生的網絡,揭示得前所未有的豐富。《李登輝傳》書後,更附了四篇文章。錢老師用直接收錄史料的方式,其中一篇《追慕騰飛夫子》,是特別重要的史料,作者章益後來也成了複旦校長。他本來是聖約翰的學生,因爲聖約翰校內對于學生運動有不同的看法,章益就被退學了。章益和那些自願退學退出聖約翰的學生轉到複旦求學。章益是李老校長非常欣賞的一個接班人,後來也接任了複旦的校長。

我注意到這篇文章和《李登輝先生哀思錄》,是得益于錢老師的《李登輝傳》。《哀思錄》中收錄了很多篇早期的學生、老師、董事對李登輝校長的回憶。其中一個學生黃華表,有一篇《我所知道的李登輝先生》,文章中特別講到五四這個事情,他說“五四運動是一件富有曆史性的大事,是李老校長教育指導的結果。……如果說近三十年的民族運動、文化運動是起源于五四的,李老校長便當得到這一種榮譽,不應是什麽大學獨占的!”我想他是在針對北大,很憤慨,帶著情緒。在《哀思錄》裏頭,有他的全篇文章。我也比對了裏面談的一些細節,因爲是多年後的回憶,有時是不准確的。但是他表達的意思,正如我剛才所說,複旦學生自己認爲五四的敘事過分重北輕南了,北大跟複旦究竟是誰扮演的角色比較重?他是覺得已經被北大獨占了。

章益在《追慕騰飛夫子》中,對于李老校長的角色,是這樣說的:“是時五四運動風起雲湧,有志青年皆思對于國事有所貢獻,而當時主持教育者,大多墨守舊章,力加抑制,以是各校風潮疊起。……時先生方任國民外交後援會及華僑聯合會會長,對于救國運動,奔走不遺余力。上海學生聯合會爲五四運動中南方之重鎮,中堅分子多爲複旦學生,遇重要決策,常就教于先生,先生亦樂爲之指導,師生相爲表裏,所生影響尤巨。當時是,北方學生力主嚴懲曹陸章,拒絕巴黎合約,與北京政府相持,未獲結果。北府且將更取高壓手段,學生運動情勢危殆,得上海學生響應,乃能重振聲勢,終使北府屈服。先生支持之功,實爲重要因素焉。”其中“師生相爲表裏”六個字,對我來說,照亮了五四這段曆史,照亮了上海學生聯合會的表現,學生聯合會後頭是有老師的。

如果我們再去看英文史料,《密勒氏評論報》是研究上海史、中國近代史常常用到的史料。《密勒氏評論報》編印的Who’s Who in China在1925年和1933年等版本都有李登輝小傳,其中有一些相同的內容:“T.H. Lee……he took an active part in the 1918; chairman of the League of Public Organizations[國民外交後援會會長] to protest the treaty affection Chinese rights and oppose China’s signature to the Peace Conference at Versailles[凡爾賽和會]; during the Washington Conference[華盛怵會議], he was chairman of the People’s National Diplomatic Federation representing[國民外交後援聯合會主席] 180 organizations all over China……”T.H. Lee就是李登輝,說他在1918年的學生活動中,有著活躍的角色。但是,1918年有可能寫錯了,而應作1919年。也有另外一個可能,1918年,中日軍事協定之後,就已經有學生的風潮了,複旦在其中也有角色,但是較少人去談這個1918年的風潮。羅家倫認爲,有1918年的學生風潮,1919年五四運動是勢所必至的。所以也有可能是1918年。從文中可以看到,李登輝校長對于外交事務是極爲關心的。李登輝校長的角色、社會身份、對外交問題的參與情況,決定了他是一個重要的橋梁性人物。這篇小傳,有可能是李登輝提供的,因爲裏面提到的一些訊息,一般人不會知道。

如果需要去看李登輝校長的相關資料,我在此羅列了一下。有一些是複旦的,以複旦的老師和學生編寫爲主,像《李登輝校長哀思錄》(1948年)、複旦自己出版的刊物《複旦雜志》和《複旦年刊》。《哀思錄》中有《行狀》,給我們提供李校長在複旦以外的社會活動、社會關系的線索。還有寰球中國學生會(《寰球》、《寰球中國學生會題名錄》)、青年會(《上海青年》、《青年進步》)、基督教刊物(《教務雜志》)、西文報刊(《字林西報》、《大陸報》、《密勒氏評論報》、《中國名人錄》)和日記資料(《顔惠慶日記》、《鄭孝胥日記》)等等。比方說《顔惠慶日記》,顔惠慶和李登輝的關系非常密切,他們一起參加了上海青年會,顔惠慶還委托李登輝在上海幫他處理財務,爲我們提供了重要線索。《鄭孝胥日記》提到晚清時期李登輝和聶雲台、張籋雲、曾季融一起討論外交事務。所以,我們在這裏看到這些相關的組織和人事,所透露的線索表明李登輝的社會網絡相當的複雜。

李登輝的社會網絡,如果我們再介紹一些重要的人物的話,有一些是大家都熟悉的。比方說曾鑄,他與複旦的成立有關,在晚清的時候,做過上海商務總會(上海總商會前身)的會長。伍連德和林文慶是南洋的關系。在美國讀書的時候,李登輝念過兩所學校,其中一所學校是教會學校,俄亥俄州威斯雷陽大學(Ohio Wesleyan University),另一所學校是耶魯,耶魯早期也具有教會背景。威斯雷陽大學當時的校長是白賜福(J. W. Bashford),他們關系是相當親密的,李登輝結婚的時候,這位校長還是他的證婚人。在青年會中,我們發現留美的學生占很大的比重。除青年會以外,他又在1905年創辦了寰球中國學生會。顔惠慶也是寰球中國學生會的發起人之一,據他說,寰球中國學生會是模仿世界基督教學生會組織,希望能夠聯絡全球的學生爲中國效力。在“五四”時,我們剛才提到的上海學生聯合會辦事處和全國學生聯合會籌備處,就放在寰球中國學生會。所以寰球中國學生會在“五四”中,扮演了重要的角色。它的會址在公共租界裏,華警不能進去要人,公共租界對這些組織比較包容、允許他們活動。李登輝在寰球中國學生會中,擔任了將近十年的會長,後來也有一些人參與進來,幫忙募款,比如伍廷芳、唐紹儀、唐露園、鍾文耀。後來擔任總幹事的是朱少屏,在五四時候非常活躍,有多重的社會身份。基督教團體中廣學會的瑞思義(Rev. William Hopkyn Rees)、聖約翰的蔔舫濟(Pott, F. L. Hawks)大家很熟,不用多說了。從5月11號到6月9號,公共租界對于上海學生聯合會所做的事情睜一只眼閉一只眼,後來學生公開示威遊行,英國人改變了政策,不過對學生仍有同情的態度,瑞思義在其中扮演了一定的角色,所以這些基督教網絡是重要的。當然,江蘇省教育會的黃炎培,跟李登輝的關系也相當密切。還有華僑聯合會和華僑學生聯合會,都和李登輝校長很有關系。

不過,我們也要轉過來看東南社會的聯系,包括李登輝校長以外的馬相伯、嚴複,他們是怎麽把李登輝拉進複旦來。總的來說,複旦是東南社會這些士紳支撐起來的。複旦董事會其中一個責任,就是幫學校募款,甚至連校長也是董事會來決定的。一些重要的學校建設,是否要建設新校區,需要募集大筆的經費來翻新校園,這些都是董事會的事情。校長比較像一個CEO,是一個執行的人。所以我們說五四的時候,複旦忽然接收一批聖約翰轉過來的學生,超過20個,導致學校資源緊張,教室能否容得下這些學生,桌椅怎麽辦,就是很具體的問題,恐怕不是校長一個人就能決定,應該會跟董事會重要成員來討論。就五四來說,唐紹儀和聶雲台都很重要。唐紹儀從晚清到民國的時候,在政治上都是重要的角色,還是1919年南北和談的南方總代表,他是複旦董事會重要成員,兒子唐榴也在複旦念書。北方總代表是朱啓钤,老交通系的重要人物,他的表弟瞿宣穎,是複旦的應屆畢業生,又是聶雲台妹夫。總之,南北和談的雙方總代表,跟複旦董事會核心人物、和學生,都有親戚關系。所以學生公開請願前後,有沒有私下的聯絡就很耐人尋味了。聶雲台當時同時擔任幾個非常重要的角色,尤其到了1920年的時候,成爲上海總商會的會長,他的家族成員也有好幾位在複旦念書。複旦學生的家庭,還有紹興綢商之子朱承洵、新加坡華僑富商之子何葆仁,都是社會中上階層的背景。

複旦學生手繪董事漫畫,形象頗爲傳神,且能反映各人在董事會中地位(從左到右:于右任、唐紹儀、聶雲台、簡照南,及一位無面孔者)。圖片來源:《複旦年刊(1922)》

還有就是複旦的社會資源,包括:青年會、中華童子軍協會(租界系統)、上海精武體育會。青年會分爲兩個系統,一個是城市青年會,一個是學校青年會。上海市有九所“校青年會",全都是教會學校,只有一所不是,就是複旦。精武體育會,以健身強國爲宗旨,聶雲台是贊助者之一。1919年5月9日之後,上海每年都有國恥紀念會,老師和學生上去演講,強化愛國教育。一方面是反對日本壓制中國,另外一方面是聯美制日(以夷制夷的老辦法),因此對于美國的一些組織,他們都樂于參加。

複旦青年會的全盛時期,前排中央是李登輝校長。圖片來源:《複旦年刊(1922)》

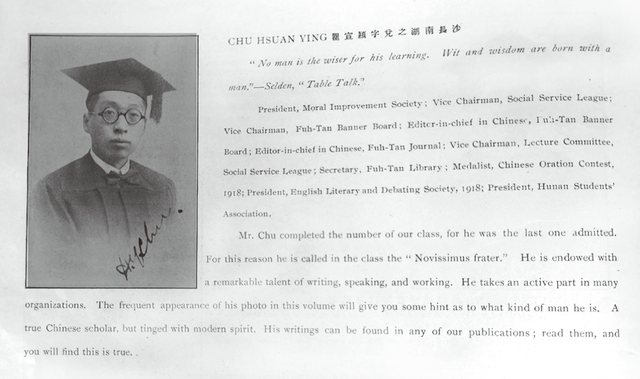

那麽,五四運動當中李登輝的角色是什麽?根據複旦學生的講法,他鼓勵學生發起聯合會,團結全市學生,建立上海學生聯合會,又從中指導。從報上看,他又建議聯絡歐美回來的學生,一起討論未來應對策略。一直到上海三罷,罷課、罷市、罷工,跟北京政府的要求重點是什麽?後續怎麽進行?上海學生聯合會不是獨立運作的,跟歐美同學會很有關系。關于“三罷的”細節,我會在第二部書《行動的策略:上海三罷始末》詳細說明。再來,就是上海學聯的中堅幹部或者領導核心,我在這裏列了幾個比較重要名字,何葆仁(上海學生聯合會會長)、朱學洵(上海學生聯合會副會計)、瞿宣穎(上海學生聯合會文牍)、桂勖剛(上海學生聯合會交際部長)、程學愉(天放,上海學生聯合會副評議長)、《上海學生聯合會日刊》主編)、吳冕(南軒,複旦分會會長)、俞大綸(複旦分會交際部長),都是複旦在籍學生。在《複旦年刊(1919)》中,可以看到他們清晰的面容。

毫無疑問,複旦學生是上海學生聯合會的領導核心。又如北大的羅家倫、東吳法科的狄侃(上海學生聯合會評議長)、南洋公學的渾震(上海學生聯合會文牍),都是複旦校友,他們在不同的學校裏,也都扮演了重要的角色。複旦跟洋人的聯系也是重要的,尤其是跟英美人的聯系。像唐紹儀、唐露園是早期的留美幼童,和美國人關系很深。聶雲台沒有留學,但是從小在家裏學習英文,啓蒙老師是傅蘭雅夫人,可以用英文流利演講。李登輝校長是留美的。俞大綸和瞿宣穎都沒有出過國,但是英文都非常好,用英文寫作、演說毫無問題,這都有助聯絡英美人,向他們解釋學生運動的意義。

1920年級複旦學生,後排右一是何葆仁,前排右二是朱承洵。圖片來源:《複旦年刊(1919)》

1919年級複旦畢業生瞿宣穎,起草上海學聯章程、中西宣言及電稿。圖片來源:《複旦年刊(1919)》

評議與討論:

楊琥(北京大學校史館副研究員):我想談一下閱讀陳老師這本書之後的感想,20年前我研究五四運動,後來長期關注這個話題。《動員的力量:上海學潮的起源》這本書確實是非常好,我讀序言時,有很強的沖擊力和震撼力,這是一份突破性的研究。回顧五四運動研究的曆史,陳老師提到了複旦被忽略、被遮蔽,借這點來發揮,我認爲研究五四運動有四個挑戰。

第一點,關于五四運動,我搜集過很多資料,但是與複旦、上海相關的資料不多,這和曆史記憶相關。1920年的時候,北京的《晨報》和上海的《民國日報》開始做紀念,後來也在特定的條件下這麽做,所以說在沒進行研究之前,就已經形成了對五四運動的一種解釋和闡釋,或者說形成了一種曆史記憶。這些闡釋,最初是個人的,後來被重複、引用、傳播,最後就變成一種社會記憶;後來五四運動的研究者,不同程度受到這些紀念性文章的影響,等于是把個人的曆史記憶變成社會記憶。五四學術研究最有名的兩本書:周策縱的《五四運動史》和彭明的《五四運動史》,其實他們都反映了曆史記憶,就是反映了五四紀念的這些話語體系。彭明先生的這本書比周策縱的書更受到曆史記憶的影響,主要是用新民主主義論的觀點。最近20年不少新的研究,新的突破,但是專著還是閱讀他們兩位的。

第二點,五四運動受現實政治的影響很大。大陸在1949年以後,就很重視對五四運動的研究,成立了“五四運動研究小組”,要在1959年五四運動40周年的時候,出版五四運動的著作。但是這本書寫了很多年,一直到1979年的時候,才由中國社會科學出版社出版,現在大家已經很少提起這本書了;而台灣在1979年之前,不要說五四的著作,連回憶的文章都沒有。到了1979年,才有一系列回憶性的文章出現。到了1989年,出版了呂芳上的《革命之再起》。所以就可以看出來,五四運動受現實政治的影響很大。可以從這方面來看,周策縱先生的著作于1960年在美國出版,這都反映了研究五四運動的非常特殊的一種環境。當改革開放後,我們的研究也是會受到各種各樣無形之間的影響。2000年以後,才有一批年輕的學者,不斷做出一些新的成績。當然現在受政治環境的影響越來越小了,但是仍然需要把無形之間的障礙克服。陳老師的這本書,在這方面取得的成績,擺脫了很多方面的影響。

第三點,剛才陳老師比較了北大和複旦,及複旦爲何被遮蔽。五四運動首先在北京開始,五四運動和北大有天然的關系,因而回憶和紀念都是以北大爲主體。五四運動在上海三罷爆發後,逼迫北洋政府退步,才取得勝利,上海産生了這麽大的影響,卻沒有寫一本上海五四運動史。1960年出版上海五四運動資料,史料有所刪改,影響了大家對上海的認識,影響了對複旦的認識。陳以愛老師花了這麽長的篇幅分析複旦的人、學生社團、背後的社會勢力、政治關系,給我留下的印象很深。我們關注有形的校史,而陳老師的書把無形的東西寫出來了,這也是她的貢獻之一。

第四點,參與過五四運動的人很多,無論是北京、上海,還是全國很多大城市都有。正如陳老師梳理的一樣,李登輝參與的很深,但是不願意記錄。除此之外,大量的普通參與者,也沒有機會留下他們的記憶和敘述。其實,在事後,還有更多親曆者、當事人,曆史記憶在無意中被遺忘和改寫,有些人有意編造。比方說許德珩、高秉涵的回憶錄,我在做李大钊年譜的時候,把懷疑的內容一一核對,很多是有意的改寫。報刊、檔案,如何面對五四運動的大量回憶,來考察考證。當時有隱晦,更別說後來的了。

所有的這些挑戰,陳老師都盡力克服了,大大改變我們對于五四的認識。之前研究從現有的結論出發,等于自我循環論證,而像陳老師這樣挖掘史料的很少。且之前學界眼光受到限制,對很多地域性研究的很少,比如對于上海的五四運動。我記得之前閱讀了錢益民老師的《李登輝傳》。我就給他建議,要加強對于複旦五四運動的研究。我們的習慣還是盯著北大。從人物方面,陳老師的書挖掘了很多人物。按我們之前的習慣,只關注北大的和搞新文化運動的這些人,不屬于這個範圍的人往往被忽視,這一切影響了對五四運動、新文化運動的深入研究,影響了對曆史原貌的理解和認識。陳老師的書達到了一種理想的狀態,她埋頭苦幹十多年,收集史料,對于我們和更年輕一輩的學者都是一個很大的啓發。

李天綱(複旦大學哲學學院宗教學系教授):陳以愛老師的報告,我覺得觀點非常好,五四運動的研究中重北輕南的問題,這個現象今天是可以糾正一下了。大家也都意識到,“五四”跟“六三”完全不一樣,我們黨史也認可,“六三”才是五四運動“以公理以爭強權”的主流,這一部分的工作其實是在上海實現的。過去編過《五四運動在上海史料選輯》(上海社會科學院曆史研究所編,1980),複旦內容確實不多。不過上海在五四運動的時候,已經是高教中心;而陳以愛老師的研究確實非常重要,指出複旦就是這是上海的中心。非常希望您的著作在大陸出版,告訴大家複旦到底是一個什麽樣的學校。我非常欽佩紀赟最後講的,複旦的精神:學術獨立,思想自由,完全同意,謝謝大家。

金光耀(複旦大學曆史學系教授):剛才陳教授發言,圍繞她的新書來講東南網絡中的複旦大學,我也想順著這個話題來談點我的看法。陳教授圍繞“東南集團”這個概念展開的研究,別開生面,讓我大開眼界。近年來對相似的社會團體的研究很多,但是很多的都孤立的研究,如江蘇教育會、基督教青年會,像陳以愛教授把如此多的社會團體,全部囊括起來,給我們展現了非常龐大網絡,揭示了以往研究中間被忽視的一面。在陳教授的那本書中間,強調基督教青年會的示範引領作用,發掘出被之前曆史敘述遮掩掉的東西。像這樣通過地緣、血緣,鄉橼網絡,展現出來的大網絡,令人大開眼界,對學界是很大的貢獻。我注意到,陳以愛教授的東南網絡中間,有兩位非常重要的人物,一個是王正廷,還一個是王寵惠。但是他們到了上世紀20年代,他們的活動中心又移到了北方,剛才我們討論五四運動研究存在有所謂“重北輕南”,那麽“北”“南”之間究竟什麽樣的一個關系,如果把時間線放長,南北這種關系還可以做進一步的研究。比如五四時期的複旦學生瞿宣穎,到20年代,他成爲北京政府的官員;我想陳教授未來的著作以後有可能會關注相似的問題。

陳以愛教授的報告及其專著中都特別強調,東南集團的一個對外主張是“聯美制日”,我自己研究外交史也注意到,“二十一條”發布後北京的外交圈內“聯美制日”形成主導,包括巴黎和會中,我們整個代表團也是“聯美制日”的方略,像這樣一個重要的會議有駐美公使,但沒有駐日公使,東南網絡中民間的“聯美制日”與北京政府“聯美制日”戰略之間有沒有關系,也是值得探討的話題。講到“東南網絡”,其中的人們除了共識之外,也會有分歧,不知道作者會不會在未來兩本書中有進一步的展現。

陳以愛教授還特別的強調複旦在五四時期的地位,要把以往被遮蔽掉的那部分展現出來。我作爲一個在複旦讀書和教書已經40多年的人,對這一點感到非常興奮,這種研究實際是去魅還真的過程,確實是非常有意義。書中還特別強調了校長李登輝的作用,還提到顔惠慶日記,我記得顧維鈞在他回憶錄中提到過,李登輝和顔惠慶一起考過清廷洋科舉,顔惠慶考了個進士,李登輝是舉人。剛才大家都提到了之前的主流敘事遮蔽了很多東西,把許多所謂不合時宜的東西都遮蔽掉,主導了我們的曆史記憶,形成了很多剛才陳教授說的“變形記”。民國校史我不太熟悉,四九年以後,尤其是六六到七六年的校史相對熟悉,我感到曆史遮蔽的現象在複旦校史上不是孤立的。比如我們講四九年到六六年的複旦的領導人,都會講陳望道校長,尤其這幾年講得更多,但實際上,我想大家都不知道,陳望道不僅不是當時重要的校領導,還處于非常邊緣的位置;最重要的應該是時任校黨委書記的楊西光,但是他似乎並不在我們今天校史的敘述中間,確實是值得探究的現象。

(整理者喬依婷系複旦大學文獻信息中心碩士研究生)

責任編輯:彭珊珊

校對:栾夢