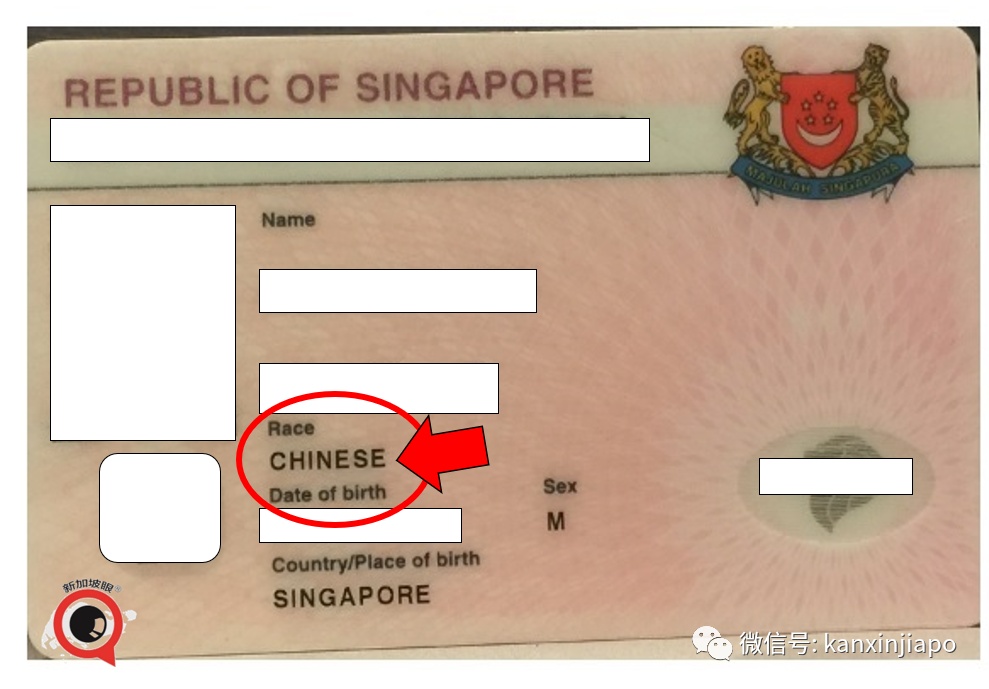

除了在出生證上列明種族和方言籍貫,新加坡在身份證上也列明持有人的種族。在其他國家,這個並不常見。同樣是多元種族的馬來西亞,身份證上並不注明種族。種族和方言籍貫爲何如此重要?簡單說,從新加坡開埠至今,新加坡這個移民國家的前後兩百年,種族和方言籍貫始終牽涉到個人乃至社會的方方面面——語言、文化、認同、歸屬、信仰、教育、公益……甚至政治。漢語方言在早年的新加坡社會有多重要呢?我舉個例子,1966年,新加坡獨立剛滿一年,李光耀在他的第一次國慶群衆大會作演講,除了馬來語、英語,就是用閩南語演講,而非普通話。 爲何?因爲當時閩南語是新加坡華人社會的主要用語,而不是華語/普通話。

半個世紀之後,在回憶1997年大選的選戰時,李光耀說:“引起選民最熱烈反應的一些演講仍是用閩南語發表的,對老一輩人來說,方言才是他們真正的母語”。 到了2011年總統選舉,候選人陳慶炎爲了爭取華社支持,到各宗鄉會館“拜票”。

一、商會與行業協會,例如新加坡中華總商會、新加坡中國商會、新加坡食品産商聯合會、新加坡瓊僑咖啡酒餐商公會等等。二、地緣性社團,例如福建會館、廣東會館、潮州八邑會館、南洋客屬總會、海南會館、金門會館、福州會館、福清會館、江蘇會等等,還有一些是從地緣性社團擴大至無地緣屬性的,如新加坡天府會。另外還有一個“全包”的三江會館,會員基礎原本是浙江、江西和江蘇,到了1927年,凡長江、黃河、黑龍江三大流域諸省南來之同鄉,概屬三江,幾乎等于是最早的超越地緣性的“全中華同鄉會”了。

六、學術與文化團體、媒體:例如作家協會、文藝協會、南洋學會、清史研究會、亞洲研究會、紅樓夢學會、各個華文報、各個華語電視與電台、各個華文自媒體、湘靈音樂社、戲曲學院、南華儒劇社、各歌台班子等等。

七、俱樂部、書報社、體育、興趣組織:例如怡和軒、吾廬、同德書報社、精武體育會、廈門公會閩南語講演會、裕華華語講演會等。八、校友會:例如各個華校校友會、大中華區各個高校在新加坡的校友會等等。

梅縣人、大埔人“獨立”爲客家人

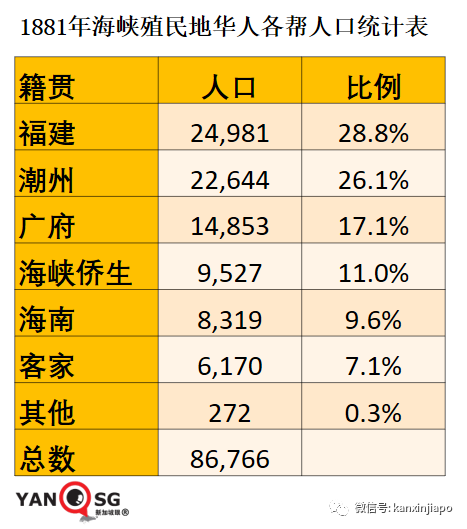

這是什麽操作?講到新加坡華社,一個很有意思的現象是,在地緣性的會館和社團當中,福建、興化、廣府、潮州、客家、海南、三江等等是同列的。

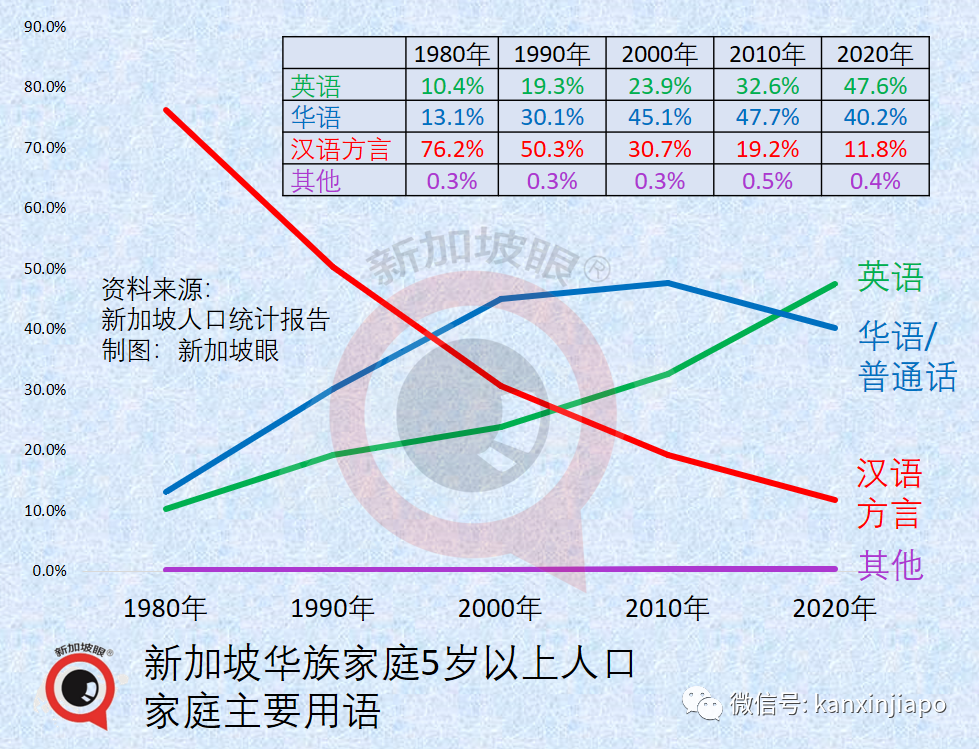

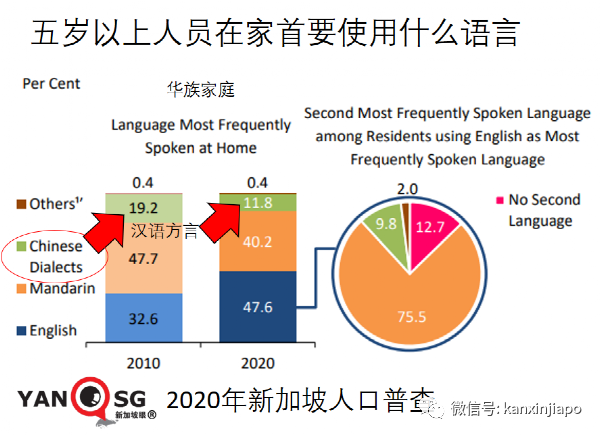

70年代末,李光耀認爲漢語方言在社會和家庭的使用妨礙兒童學習雙語。他說:“很少兒童能夠有效地同時掌握兩種語文及一種方言。事實上,兩種語言都說得流利的人少之又少。多數的社會都是單語的,道理很簡單——大多數人生來只有應用一種語言的能力。如果我們要雙語教育成功,我們就必須使用華語代替方言成爲母語”。

(“多講華語,減輕孩子的學習負擔”。圖源:網絡)

從1979年起,李光耀政府開展“講華語運動”,當時的口號爲“多講華語,少說方言”,目標很明確:一、在五年內使所有的新加坡年輕人、中小學生和大學生及剛離開學校的畢業生,都放棄方言,改講華語。二、在十年內,使華語連同英語及馬來語,成爲咖啡店、小販中心、商店、電影院等公共場合的通用語。

(1979年9月7日,李光耀給“全國推廣華語運動”開幕。圖源:新加坡國家檔案館)在李光耀強勢政府的作用下,講華語運動開展的第一個十年裏,受到影響的範圍很廣,包括在學校、政府機構、服務業場所等都鼓勵使用華語,就算對方不會說,只要聽得懂,也要求自己主動講華語。同時,政府也采取了一些強硬措施,包括禁止播放方言電視劇、廣告、電影和廣播。禁止方言影視播放的政策一直貫徹至今。 另一個硬措施則是普及漢語拼音,提倡用漢語拼音來拼寫人名、地名,例如李顯龍的孩子就取名Li Yipeng、Li Hongyi 等。但是,由于民間的強烈反彈,使用漢語拼音拼寫人名、地名的政策遭遇到了失敗。政府後來認識到,對新加坡人來說,人名和地名帶有濃厚的情感因素,也有植根宗族和曆史的意義,于是就沒繼續堅持人名、地名漢語拼音化的政策。 但是,在其他方面,如電視節目、電台節目等等,則堅持只用華語,不能用方言。盡管在講華語運動的各個時期,都有政治、學術、社會人士公開要求放寬對方言的限制,但一次次被政府拒絕。在2000年的回憶錄裏,李光耀寫道:“對許多新加坡華人來說,方言是真正的母語,華語只不過是次母語。不過,再過兩代人,華語就會成爲新加坡華人的母語了。”

在新加坡,漢語方言大勢已去。方言雖然式微但仍然發揮四大作用方言既然大勢已去,政府不在出生證上顯示“方言籍貫”,爲何仍要引起華社的強烈反對?原因很簡單,方言和方言籍貫密切相關,但並非一體。作爲口語,方言是式微了,但是,作爲文化和族群的認同,方言籍貫在新加坡仍扮演著很大的作用。首先,方言籍貫有著重要的曆史功能,一個最好的例子就是新加坡祖籍金門的社群。有不少人有時誤會金門歸屬台灣。實際上,無論在曆史上或在現實上,金門一直隸屬福建,即便在今天的兩岸政治現實中,在金門島上,仍有一座“福建省政府”。

如果新加坡華人喪失了中華文化的根,就成了無根之漂萍。李光耀說:“如果只通曉自己的母語,新加坡就無法生存;只懂英語,則是倒退,我們會喪失自己的文化認同感,失去那份內心的自信——是這種自信,讓我們明確了自己在這個世界上的定位。“ 李顯龍則在2012年說:“我們應該保留文化的根,以免在這個千變萬化的世界裏迷失方向,走錯了路。”因此,近年來我們看到新加坡華社積極重新構築自己的文化身份,一方面要“保存和繼承傳統華族文化,另一方面要“發揚及推動本地華族文化”。所謂“傳統”就是在早年移民時期從中國祖籍地繼承而來的原生文化,而“本地”指的就是本土化之後的衍生文化。新加坡華社認爲這兩方面都該並重,不應偏頗。社群必須扮演自己的角色 方言是在古代交通和資訊不發達的産物。工業革命帶來現代交通,信息革命帶來現代資訊,一方面,我們享受著全球化帶來各地的物産和文化,以及全球化的經濟分工帶來生活成本的降低和生活品質的提高,另一方面,這種交融有時對本土文化産生難以避免的沖擊,使多元的世界趨向單極化,文化的多樣性趨向單一性。 文化多樣性是人類社會千百年來發展的結果。如果文化趨向單極和單一,在短期會讓這個世界失去精彩和絢麗,長遠來說,由于缺失不同文化之間的互相滋養和補充,就可能導致文化的“近親繁殖”,而讓人類文化走向灰暗與沒落。 祖籍廈門、曾在新加坡多個政府部門擔任政務部長的曾士生認爲,社群有責任爲方言創造空間。他說:“方言是魚,社群是水;沒了水,也就沒了魚。愛護方言的社團和民衆都出點兒力,做點兒事,發點兒光,堅守和擴大方言的空間,不要讓方言繼續走下坡路。”

早在疫情肆虐的2020年11月,新加坡廈門公會就成立了閩南語講演會,在每月的第三個周一傍晚舉行例會,用閩南語進行講演,不但會員踴躍出席,努力學習閩南語,而且也有不少會外嘉賓也前去學習,其中還有一些是來自其他方言社群的。

新加坡福建會館多年來開設閩南語班,讓警察、護士等接觸民衆的前線工作人員學習閩南語。目前新加坡福建會館爲泛亞太地區的醫科在籍學生開辦閩南語班,有來自新加坡本地、澳大利亞、新西蘭及台灣地區的,也有友族馬來人與印度人,共33名,其中不乏學生領袖。 筆者最近認識一個新加坡本地祖籍潮州的少年仔,名叫Gareth Quek郭璟佚,是萊佛士書院的學生。針對新加坡漢語方言式微的情況,他跟幾個朋友制作了一個視頻,出謀劃策。同時,他們正在嘗試編制一本新加坡式閩南語字典。各個社群爲保留自身方言生存空間做出努力,上述只是一些例子,我相信,新加坡的其他方言社群——潮州、廣府、客家、海南等等,肯定也在作著各種努力。在新加坡,方言式微已成事實。但是,我們仍然可以做出努力,避免方言和祖籍文化走向消亡。

作者簡介

許振義博士

《新加坡眼》董事經理,先後畢業于新加坡國立大學、南京大學。他曾擔任新加坡多個政府部門的新聞主任兼發言人、中國事務處長。2002年至2010年常駐中國,曆任新加坡駐上海商務領事、在華外資企業總經理、商會總監。2011年起,擔任新加坡“通商中國”總經理、新加坡國立大學亞洲事務處主任、隆道研究院總裁等職。曾任上海黃浦區、江蘇南京市和連雲港市招商顧問。目前在新加坡多個團體擔任義務職務,包括學術團體南洋學會會長、社會團體怡和軒文教主任、金門會館文教主任、福建會館文化組副主任等。

— END —