本文刊載于《三聯生活周刊》2020年第5-6期,原文標題《重慶高空墜樓,一起公共悲劇》,嚴禁私自轉載,侵權必究

輕生的男子從重慶鬧市區高層建築一躍而下,帶走另外兩條無辜的生命,三個家庭的命運因此被改變。對于高空墜樓這一公共悲劇,除了“換種自殺方式”的聲討,或許還有更多防禦與追責的探討空間。

文/李秀莉

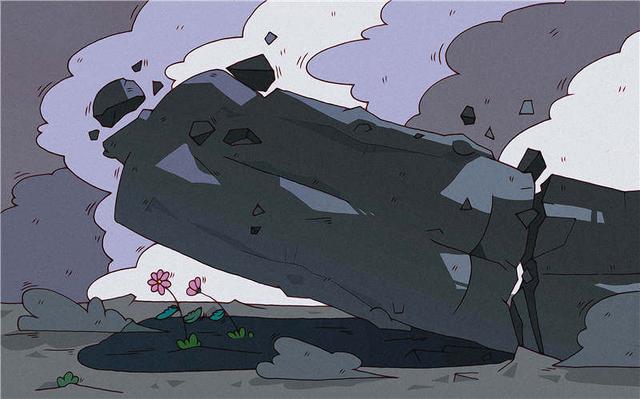

(插圖 老牛)

從天而降的災難

幾乎一眨眼的工夫,一團模糊的影子從眼角余梢閃過,緊接著,“砰”的一聲巨響,把王強嚇了一跳。王強是重慶三峽廣場的流動攤販,平時每天晚上5點多出攤,賣點香煙、礦泉水。王強告訴本刊記者,他當時正在給客人遞水,第一反應是,對面高樓上什麽東西掉下來了。他伸頭張望,視線被一輛車擋住,只看到馬路對面的行人停下腳步張望,上一刻還熱鬧的馬路似乎一瞬間安靜下來。

王強憑直覺覺得不對勁,他丟下攤子,繞過馬路,看到水泥地面上躺著三個人。兩個女孩,其中一個面朝下。一個男人,體型中等,1米7不到。不遠處滾落著一只男式運動鞋。三個人一動不動,看起來已經沒什麽反應。

4個小時後,警方的調查結果公布。重慶市公安局沙坪壩區分局官方微博發布警情通報稱,2019年12月24日20時20分許,一男子從沙坪壩區三峽廣場一公寓樓高墜,砸到兩名行人。三人經搶救無效死亡。初步查明系暫住該高層公寓樓的男子李某跳樓自殺所致,排除刑事案件。李某31歲,湖北武漢人。

三峽廣場是重慶著名的商圈,周圍高樓林立,商鋪繁多,好幾所中學、大學分布在廣場外圍,平時人流量一直很大。跳樓者李杭選擇的煌華新紀元3號樓,更是人流密集區。該樓高30層,底部爲商鋪,往上分布著不少酒店式公寓。這些公寓分屬于不同的品牌方,多在幾十元到一百多元一晚,在三峽廣場這樣一個核心商業區,價格算得上便宜。出大樓左拐,是一個地下停車庫的入口,平時車流不斷,右拐步行幾十米,就是個繁忙的十字路口。再繼續走十分鍾左右,即可到達重慶大學A校區,那裏是重慶大學美視電影學院的所在地,2019年12月22日至12月28日,該學院正在進行重慶市2020年普通高等學校招生影視類(表演、播音與主持藝術)專業統考。

12月24日是平安夜。當天上午,重慶軌道交通官方微博發消息稱,爲確保平安夜期間全市社會治安秩序平穩,當日20時至運營結束,軌道交通部分車站實行管控,列車將不停靠。其中就包括三峽廣場所在的沙坪壩站。即便提前預警,事故還是以一種不可思議的形式發生了。

事後調查表明,當晚最先來到這裏的是兩個被砸女孩,張蘭心和玉佳。這是一對周圍人都知道的好朋友。張蘭心的爸爸張海告訴本刊記者,他第一次見玉佳是在去年5月女兒的生日聚會上,當時小姑娘嘴挺甜,直說自己做的飯好吃,“尤其喜歡叔叔做的回鍋肉”。

張蘭心和玉佳是重慶廣電新藝堂教育培訓學校(下稱“新藝堂”)的同學,這是一家做藝考培訓的機構。兩人都是重慶綦江區人,一個17歲,一個15歲,分別來自綦江中學和綦江三江中學,今年高三,同在新藝堂學播音主持。用玉佳表姐羅路的話講,兩個人性格好,都“耍得起”。兩家住得也近,有時候來學校接張蘭心回家的舅舅順道就把玉佳送回去了。偶爾兩個人也跑去玉佳的表姐那兒吃頓火鍋。總之是形影不離。

轉眼間,藝考的日子到了。12月17日結束培訓學校的課程後,張蘭心告訴爸爸,要和朋友一起去住酒店。一是離考點重慶大學近,可以提前熟悉下考場,也方便幾天之後的考試;二是抓緊時間再好好複習下功課。在張海眼裏,張蘭心雖然過了年才滿18歲,但懂事、獨立,很多事情已經可以自己做主。再加上以爲培訓學校會幫助安排孩子的考試住宿,他沒多想,答應了。當天,張海拿回張蘭心在培訓學校就讀時的部分行李,張蘭心舅舅則送她去三峽廣場的煌華新紀元3號樓。

這一天,張蘭心和玉佳入住27樓的一間酒店式公寓。根據准考證上的信息,她們將在這裏度過至少9天的時光,完成播音與主持藝術專業、表演專業兩門考試。根據“重慶市2020年普通高等學校招生藝術類專業統一考試安排”,表演、播音與主持藝術專業同屬影視大類,考試時間自由,22日到28日之間均可參加。新藝堂培訓學校的後勤部校長告訴記者,因爲影視類考試只有面試,考試周期長。選在哪個時段考,每個學生有一套自己的標准,有些覺得靠前的時段“考官的手要松一點”,有的則認爲最後時段“高分概率更大”,所以很難統一安排。學校只負責將報名信息告知學生,再由學生自行選擇。看似平常的選擇爲兩個女孩的悲劇埋下了種子。

12月19日,李杭入住該大樓30層——位于頂層的一間酒店式公寓。在同一棟大樓裏彼此相隔三層的三人度過了相安無事的五天,在此期間,玉佳和張蘭心分別在22日上午和24日下午完成播音與主持藝術專業的考試。不出意外的話,再待兩天,考完表演就可以回家了。

玉佳表姐羅路事後在重慶沙坪壩區派出所看監控視頻,24日晚上20時20分許,出事路段當時的行人並不多,也沒有車子經過。視頻裏,穿著短裙的玉佳和張蘭心剛出煌華新紀元3號樓大門,右拐向西北方向走了不到十幾米。兩個小姑娘手拉手,有說有笑,正朝不遠處的耀眼霓虹走去。同一時刻,30層的李杭一躍而下,正好砸在她們身上,兩個女孩應聲倒地。

兩個失獨家庭

羅路是家裏第一個到派出所的。當晚23時多,在浙江金華打工的姑媽聯系到她,稱有人跟她說玉佳出了意外,正在西南醫院搶救。等她趕到,被告知玉佳已經過世。電話打回去,聽到消息的姑父強忍哭腔,一旁的姑媽已泣不成聲。

打擊接踵而至。12月30日,玉佳火化,同一天下午,玉佳外婆過世。老人86歲了,身體本來就不是很好,玉佳總是一放假就去看望外婆,給外婆洗澡,陪外婆聊天。12月28日,玉佳的表姐羅小珊回去看老人,聊天的時候兩個人誰也沒提玉佳。事後,家人們推測,消息可能早已通過周圍鄰居的討論傳到老人家耳朵裏。

玉佳的葬禮在老家舉行。父親霍兵迎來送往,大多時候表現得很平靜。只在偶然間,泄露出喪女之痛。一次是玉佳下葬的那晚,想叫人幫忙取個箱子,霍兵脫口而出女兒的名字。突然意識到人已經不在了,朝旁邊的人喃喃一句:“我潛意識覺得她沒有走。”羅小珊說,在重慶的酒店裏,霍兵有時會突然忘記自己的房間號碼和所處的位置,徑直從房間門口走過。

如果沒有這場意外,這本是個和中國大多數小家庭一樣的三口之家。霍兵和老婆都是重慶綦江人,老婆來自農村,霍兵原先是工廠職工,上世紀90年代下了崗,後來一直到處打零工。2001年,玉佳出生。等到玉佳上學的年紀,霍兵想著縣城教育比老家農村好,和老婆咬咬牙在綦江縣城買了套房。玉佳高中住校前,霍兵在沿海城市做工,老婆在家照顧女兒。等玉佳住校,老婆出來一起幹,逢年過節回家看看女兒。事故發生時,霍兵夫妻倆正在浙江金華的一家藤椅廠編織藤椅。工資計件算,兩人加起來一個月有6000到8000元的收入。

和大多數中國式父親一樣,霍兵將大部分的愛與希望寄托在女兒身上。玉佳初中時有過一段時間的叛逆期,不愛學習,自己跑出去打了一年工。霍兵沒阻止,只是告訴女兒:“不說知識能改變命運,但至少多學知識對你有幫助。”玉佳想通了,繼續回來讀書。上了高中,新藝堂去學校宣傳,女兒萌生學藝術的念頭。學藝術要花不少錢,霍兵讓女兒放心:“能讀到哪裏就幫你到哪裏,哪怕我辛苦點,但我盡力了。”他對女兒唯一的要求是,路是自己選的,不能後悔,一旦想清楚要全力以赴。

女兒走後,霍兵慢慢熟悉了一個詞——失獨者。當年玉佳出生後,霍兵和老婆想,多生一個罰款是次要的,最主要的是經濟條件不允許,一個小孩還能努努力,爲其創造好的生活條件。沒想到,上天開了個大玩笑,帶走了他們唯一的孩子。空蕩蕩的家裏只剩夫妻兩個,白天有人的時候還好,最怕夜深人靜,腦子就像放幻燈片,過去的一幕幕不受控制地往外湧。看到玉佳發的在朋友張蘭心家吃飯的視頻,說叔叔做飯好吃,他覺得愧疚,“畢竟我不在身邊,看到父母煮飯給小孩吃也是種幸福”。只是現在,張海的幸福也被剝奪了。

這場災難,將張海一家的記憶拉回到19年前夏天的一個周末。張海和妻子溫敏在店裏做豆花,8歲的兒子和哥哥的孩子跑去長江邊撿啤酒瓶蓋漏水玩。夫妻倆晚上收工回到家已經六七點鍾,哥哥的孩子回來了,看起來已經嚇傻,什麽也不說,也不敢碰水。家人們沿著腳印往河灘找,沒找到,報了警。幾天以後,救援隊在回水沱打撈起兒子的屍體。張海和妻子幾天幾夜沒合眼,精神徹底崩潰了,孩子的葬禮都是哥哥幫忙給辦的。那一年,溫敏30歲。

一年後,溫敏産下女兒張蘭心。小姑娘生得白淨,人見人愛。幾個月大時,滾圓的胳膊和小腿兒,抱在懷裏肉嘟嘟一團,街坊四鄰們見了,都忍不住摸上一把。有一次去親戚家,在門口碰到一個外國人,抱著她不舍得放手。還有一次是在朝天門,一個自稱是廣告公司的人走上前說要帶張蘭心去拍廣告。再大點兒,在課外班上學了才藝表演,嘴巴會說,聲音又好聽,更是走到哪裏都是亮點,大人們碰見,忍不住逗趣:“來,給阿姨表演一段。”孩子也不怕生,脆生生來兩句,作個揖,惹得叔叔阿姨們哈哈大笑。

從小到大,溫敏沒怎麽操心過女兒的學習。小學三年級,女兒參加重慶市的作文比賽,抱回一個三等獎。初二去北京參加全國化學比賽,得了二等獎。中考前,爲了上綦江中學,一個人天天背著書包去補課。兩個月裏只休息了四天,頭發大把大把地掉,從來不叫苦。

溫敏給我看張蘭心參加模擬考的視頻。小姑娘一頭齊耳烏黑短發,戴個線帽,巴掌小臉,鼻梁高挺,皮膚白皙,令人過目難忘。後勤校長告訴我,宿舍樓上百個學生,很難認全。可對張蘭心印象尤其深,因爲“嘴特別甜,在宿舍區碰見,每次都說老師好”。

女兒的性格好,重慶女子風範,飒,幹脆,大大咧咧,不較真。一開口“能把人笑死”,也能從天上聊到地上,令旁人插不上話。這個年紀的孩子總有聊不完的夢想。張蘭心曾跟媽媽溫敏說,想去中國傳媒大學學播音主持。過一段時間,又說想去俄羅斯學金融,爲什麽是俄羅斯呢?因爲兩國關系好。小姑娘一本正經地給自己做規劃:學金融好找工作,再不濟回國去教育機構教俄語,總歸有飯吃。

溫敏吐槽孩子唯一的缺點就是懶,“不愛做家務。自稱是起床困難戶,飯煮熟了,端到桌子上,三請五請地才能叫起床”。除了這個,“連打她的機會都找不到”。

夫妻倆稱女兒“幺兒”,川渝方言,張海告訴我,指最小的兒子。在張蘭心小時候,張海和妻子沒有告訴她曾有一個未照面的哥哥。待孩子大點,從別的渠道聽說了,回來安慰媽媽:“再給我生個弟弟吧。”媽媽回:“我都這麽大了,生什麽生。”日子熱熱鬧鬧地過,新生命如一只溫柔的手,漸漸撫平張海和溫敏內心的喪子之痛。

沒有人想到,噩夢竟然卷土重來。只是這一次,痛苦好像被隱藏在了更深的地方。本刊記者采訪溫敏的時候,她幾乎從未表露出悲傷的情緒,大多時候都在跟我聊張蘭心的開心事,偶爾話題還能轉到女人的化妝問題。僅有的一次,那是太陽落山的時刻,我們坐在輕軌車廂裏,耳邊是巨大的轟鳴聲,溫敏直視前方,語氣淡淡的,好像在自言自語:“我女兒去世他們說我不傷心,開玩笑,我身上掉下來的,怎麽能不傷心。我付出那麽多!我傷心到掉不出眼淚,在心裏的那種(痛)沒有人能感受到。”

“你說三峽廣場每天那麽多人通過,怎麽偏偏就砸中了我們家孩子呢?”有一次,在表妹家的客廳裏,溫敏代表兩個家庭問出了一個令所有人無法回答的問題。

跳樓者的責任追究

舊的傷痛還未過去,新的事故又給漸近年關的空氣增添一絲寒意。1月13日,重慶大渡口區美德佳園小區又發生一起類似事件,一人跳樓砸中另一人。網絡評論一陣見血:“我差點以爲這條新聞我看過。”

接連不斷的高空跳樓致人死亡事件背後,一個可能的原因是高空跳樓自殺方式在中國正變得越來越普遍。香港大學社會科學學院教授、香港賽馬會自殺研究與預防中心主任葉兆輝(Paul Yip Siu-fai)在自殺研究領域建樹頗豐,他研究了最近這些年香港地區和新加坡的官方自殺統計數據後認爲,城市化進程與高空跳樓自殺方式數據之間存在正相關。在新加坡,高空墜樓自殺者從1965年的20%上升到1994年的60%,而在同一時期,新加坡高層建築的百分比從23%增加到85%。

至于爲什麽偏好選擇人口稠密地區的高層建築,葉兆輝提到,一個可能原因是這些地點便于進入。上海市精神衛生中心危機幹預研究室主任、上海交通大學醫學院教授費立鵬告訴本刊記者,自殺者在選擇自殺方式時,易獲得性、有模仿對象、死亡概率的大小、死亡之後的體態等都會成爲其考慮因素。

高空跳樓砸死人事件之後,有人譴責跳樓者傷及無辜和缺乏社會責任。事實上,費立鵬告訴我,很難指望自殺者在自殺之前考慮他人和公共利益。而葉兆輝也提到,在可能的跳樓地點爲建築物設置屏障,應該是預防自殺的優先政策。比如在實踐層面,進入屋頂和進入建築物頂部可以被密切監控;在戰略層面,應加強建築法規,將安全措施納入新建築/結構的設計中,以防止跳樓等。只是在現實的操作中,這些措施需要社會其他方面的配合,而合作者往往不願意爲此花費更多經濟成本。

截至本刊發稿,兩個受害者家庭正在考慮對李杭提起民事訴訟。兩家的代理律師、重慶康渝律師事務所高級合夥人陳晔告訴本刊,按照現有的司法慣例,墜樓的男子從刑事法律來看,應認定爲過失致人死亡罪,但因其已經死亡,刑事案終結,就單獨考慮民事責任這部分,他的繼承人應在遺産範圍之內承擔民事賠償責任。而酒店式公寓的管理者作爲安全保障義務人,應承擔與過錯相適應的責任。

但李杭名下很可能並沒有多少可供執行的財産。至今,李杭的遺體仍在殡儀館內,未被領走。我試著找到李杭的老家,武漢新洲區的某居民小區。新洲地處湖北省武漢市東北郊,1983年,當時還是縣的新洲從黃岡地區劃屬武漢市。1998年撤縣設立武漢市新洲區,區治城關鎮易名邾城街。李杭家所在的小區就在邾城街上,雖然是老小區,但區位很好,一百多米外就是區政單位,商超、學校、醫院、銀行等一應俱全。小區分東西兩部分,住戶很多,不同形態的房子交雜在一起,既有樓房,也有帶院子的平房和自蓋的二層小樓。李杭家屬于後者。

小區一位老人告訴我,這裏的房子實際是李杭爺爺的,李杭的父母在他小時候離婚,之後他一直和爺爺奶奶住在這裏。李杭成年後去當兵,之後就很少回來。這位老人記得最後一次見到李杭,還是幾年前他的爺爺去世時。爺爺去世後,這房子一直由叔叔住著,剛翻修沒幾年。李杭的叔叔是二婚,有個女兒,早已出嫁。至于李杭的父親去了哪裏,對方稱“找不到了”,拒絕了進一步回答。這些說法與一位知情人士提供給我的警方調查結果不謀而合。據稱,李杭父母實際在其兩歲時就已離異,叔叔將其撫養長大。出事後,警方沒能聯系到其父親。李杭沒有妻子和子女,他在經濟上也很可能並不寬裕。上述知情人士告訴我,警察查到就在出事前一段時間,李杭還去新疆的戰友那裏“騙”了1萬多塊錢。

類似李杭這樣的情況在高空跳樓事件中不在少數。陳晔律師告訴我,現實中很多的自殺者並沒有多少遺産可供執行,因而往往會出現路人無辜被砸死,既不能懲罰加害人,被砸身亡者家屬也無法獲得賠償的境地。即使在跳樓致人傷亡事故中可能存在多個民事賠償責任主體,但很多情況下受害人仍然難以得到全部或者部分賠償,甚至責任落空。這也是目前國內高空跳樓事件民事訴訟的難點所在。“事實上,國外早有被害人補償法,用于救濟刑事被害人的家庭,我國尚未立法,但政府可以考慮先以民政的方式救濟,以撫慰被害人的家庭。”

在這起事故中,砸人者因爲已經去世,不再追究其刑事責任,但如果高空跳樓者沒有死,砸死或砸傷他人後,如何承擔刑事責任?“這些年高空抛物的案例時有發生,無論掉的是人還是物,按照刑法規定,都會構成犯罪。司法實踐上,高空抛物,一般定以危險方法危害公共安全罪,而自殺這種行爲,嫌疑人一般是定過失致人重傷罪或者過失致人死亡罪。”陳晔提到,目前已有多起跳樓砸死路人的判例。2007年9月,廣州藥學院一學生跳樓砸中一女生致其死亡,以過失致人死亡罪判處有期徒刑3年6個月;2013年9月,汕頭一男子吸食毒品後跳樓,砸中樓下一路人致其死亡,也定爲過失致人死亡罪,判處有期徒刑3年6個月。

12月29日下午,玉佳的父親霍兵買了三束花,和玉佳媽媽、玉佳表姐一起,來到出事地點沙坪壩區三峽廣場煌華新紀元通道,一束獻給自己女兒,一束獻給張蘭心,另外一束給了李杭。對李杭,霍兵“內心深處原諒不了”,但他想,人不可能帶著仇恨走下去,“還是要(試著)原諒一下”。他試著站在李杭的位置理解對方的行爲:“當你真要輕生的時候,肯定還是會猶豫的,至少可能站在陽台幾分鍾吧?死說起來不難,但選擇死的那刻肯定還是需要很大的勇氣。”

或許的確如霍兵所言,李杭臨死前經曆過掙紮和猶豫。一個細節是,警方在其所住房間內發現不少抽過的煙頭。但最終,求死的決心戰勝了其他,根據警方的說法,酒店的窗戶外是有護欄的,李杭將它們破開後跳了出去。

(爲保護采訪對象隱私,文中除陳晔、費立鵬外均爲化名)