記者 | 董子琪

編輯 | 黃月

1898年夏天,香港鼠疫陰影未散,德國《法蘭克福報》記者保羅·戈德曼(Paul Goldmann)踏上了中國的行旅。1898年是中國近代史上有名的一年,在這一年的3月6日,清政府與德國簽訂了《膠澳租界條約》。戈德曼從香港登陸,經廣州、上海沿長江而上,深入中國腹地漢口、武昌,之後又前往膠州半島,最終到達天津和北京。

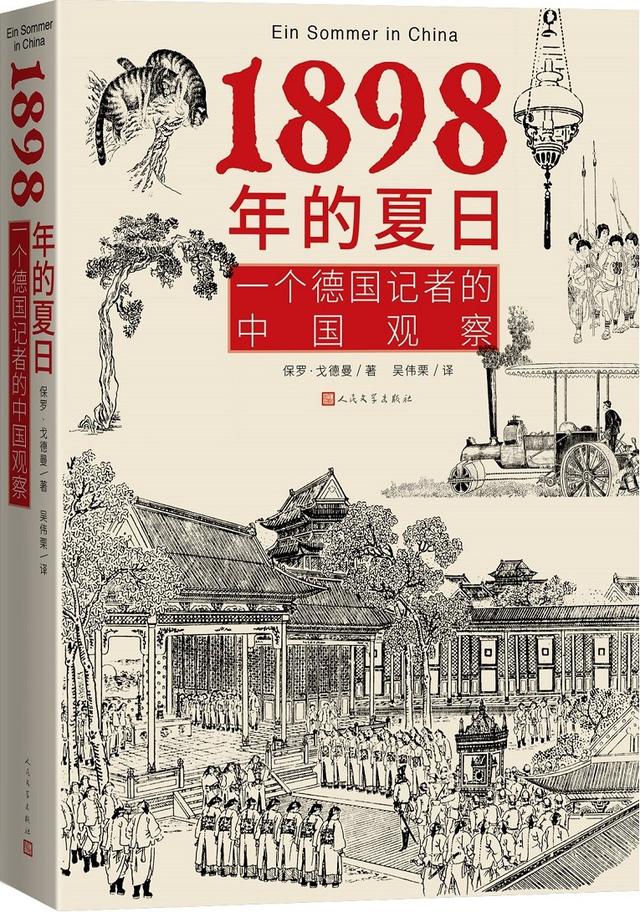

近日出版的《1898年的夏日》一書記錄了戈德曼在中國的觀察以及對李鴻章、榮祿等重要人物的訪談。作爲一個外來者,他想象著中國的鬼魂和神明,又向身處動蕩時局中的官員抛出關于帝國轉型的問題。

從東方的鬼魂到知識分子的理想

保羅·戈德曼此趟行程中始終揮之不去的,是死亡與鬼魂的氣息,這既包括實際意義上的,也指向比喻意義上的。他觀察香港街頭的賣花人機智地將白色花朵夾雜于多彩缤紛花朵之中,他看見廣州街上的棺木店受疫情影響而生意興隆;城市與鄉村總被陵墓環繞,陵墓布滿廣州城外山丘、黃浦江兩岸,也遍布廣大鄉村平原,阻擋了現代鐵路的前進。戈德曼的記述也傳遞著鬼魂的傳說,他寫,中國城鎮街道建得歪歪扭扭,是爲了讓夜晚隨著空氣行進的鬼魂,不要成群結隊地經過城市。沿水路自長江向北,他見到了沿岸的不少佛寺寶塔,由一股老化、衰敗以及被遺棄的憂傷氣息包圍,尤其是夜間孤立黑暗中時,裏面的僧侶會在窗口放一盞燈,指引在河上玩耍的靈魂返回原來的墓地。

戈德曼在廣州參觀了“恐懼神廟”,這裏顯現了人間的罪人是如何在地獄裏受刑罰的:有人被扔進油鍋裏煮沸,另一個被夾在木板間,還有一個跪在喪鍾之下,被兩個地獄仆役揮舞大槌敲擊至死。在神廟的前庭,算命師傅給他算了一卦,預測他將來必定是一位偉大的商人或官員。

除了充滿異域風情的鬼氣中國,戈德曼也意識到,中國人的精神內核由現世的、實際的、功利主義的觀念構成,靈魂與商業之間並不矛盾——廣州有不少商人致力于拯救靈魂的工作,他們販賣香和金紙,爲了人們在天上生活得更舒服。

在武昌,他覺得這裏同其他地方一樣缺少標志性的建築,原因是中國人對建築缺少熱情,並由此延伸講到,中國人並不是有虔誠信仰的民族。他們對祖先的崇拜多出于庇佑財路恒通,只在過得不好的時候才會想去祈求神明,通常去離家最近的寺廟摩拜,中國的每一位神明各司其職,“可以說是各個方面的專業人才”——有的可以治愈疾病,有的能夠蔭庇子孫,最重要的是能招來錢財的財神。寺廟多是爲中國社會中下層人士和女性等弱勢人群修建的,戈德曼寫道:如果有什麽建築是出于虔誠修建的,那是基于國家利益原則做出的決定。

不僅普通人如此,知識分子也多是物質主義者,戈德曼認爲他們“貪圖金錢、地位與官位”。遊覽廣東貢院萬木草堂讓他發出了以下感言:

從最了解中國詩詞智慧的考生中選出人才,讓這些最有教養的人來治理國家,以這種方式選拔公務人員是一個非常好的想法;但陳舊迂腐的科舉制已經創造出一批學者無産階級,他們常年累月地等待考試,成爲了國家不穩定的因素。

戈德曼的觀察是深刻的,李澤厚在《中國古代思想史論》中檢視了儒家的世俗理性主義,認爲其影響深厚。世俗理性主義對待人生、生活積極進取,重實用輕思辨,重人事輕鬼神,卻過分強調人世現實,往往滿足于經驗論的思維水平,缺少終極敬畏和嚴肅心態,對情感展露也經常采取克制、引導、自我調節的方針,講究“發乎情止于禮儀”,一定程度上壓抑了藝術的發展。李澤厚說,“意在言外、高度含蓄固然是成功的美學風格,而文以載道、怨而不怒,要求藝術服從和服務于狹窄的現實統治和政治,卻又是有害于文藝發展的重大短處。”在戈德曼觀察中,天津彩繪泥塑可看作是現世精神過度的優秀藝術作品,從泥塑看來,中國的藝術還依附在泥土之上,從來不敢試著從生命中脫離,並沒有偉大的夢想。

中國人爲何不知休息

在進入中國大陸前,保羅·戈德曼在新加坡與香港地區也觀察過中國人的工作,與同一時間段赴北美大陸考察的梁啓超得出了幾乎一致的結論——中國人總是在工作,缺少一些內在自發的精神。

梁啓超出于憂思國民前途的角度,認爲工作得太久會讓國人缺少崇高目的,所謂“高尚目的”是衣食住之外的更大目的、眼下安富尊榮之外的更大目的。有了高尚目的人們才能繼續進步,否則就會僅僅爲自身的利益、當下的得失糾結停滯,“故其營營者只在一身,其所孳孳者只在現在。”

戈德曼則站在外國人和被服務者的角度上,贊美中國人不知什麽是休息,總是很樂觀。他舉例道,香港地區的工程若缺少本地勞動力的艱苦貢獻是建設不起來的,英國人想要花園,就指揮這些“中國巨人”犁開岩石,所有的事都由人力完成,因爲他們與蒸汽機一樣便宜且快速。他看到,中國人力有著驚人的力量,卻毫無喜好和思想,“誰給他工作他就對誰好,他們賺得很少,但需要的比賺的更少,人們不明白的是,他們爲何努力使自己變得苦不堪言。”

不光香港地區的苦力如此,北京的商販也在不知疲倦地推銷著自己的商品,每個商販都有自己的樂器,最起碼有自己的吆喝聲。商人們伴隨著樂器前來,不同的聲音意味著不同的商品和服務,終日不絕的吆喝調聽起來頗似痛苦的哀歎,商人的喉嚨從不沙啞,他們會堅持到生命的最後一刻。戈德曼對北京平民生活的印象實在不好:北京的特征就是髒亂,數百年來朝代更叠,只留下越來越高的垃圾山,街道成爲了家庭的公共廁所,在隨處可見的髒汙中充滿光澤與色彩的“皇帝的榮光”也顯得相當可疑。他寫道:

“當北京城上方的天空變得陰慘,人們向著隔絕外部的世界、也隔絕財富與美好的滿洲城牆望去時,聽到這樣無可慰藉的痛苦激發出的哀鳴,穿越巷際一再出現,著實令人傷感。”

戈德曼認爲,中國人在日複一日的勞作總是很樂觀且不知疲倦,“似乎從沒想過能過更好的生活”,這種寫法是具有諷刺意義的——他在前來中國的途中就已經發現,沒有什麽會比這樣一個勞動力更容易取代了。新加坡碼頭上幾乎全是半裸的中國臨時工,數以百計的中國人在爭取同一份工作,如果意識到受驅使者與我們有一樣的心靈,我們便會覺得無比痛苦,正是這種矛盾的感受讓他寫下:

“炎熱的太陽下拉著壓路機,可能是他們(苦力)表達愉快的方式,這就是爲什麽他們總是那麽開心。”

與榮祿和李鴻章談時局

戈德曼在天津訪問了天津直隸總督榮祿,亦造訪了當時失去皇帝信任、剛被解除總理衙門職務的李鴻章。他對中國官員提出的問題主要包括中國將如何應對變局,以及如何處理虎視眈眈的列強。他得到的回應主要是,中國將要進行各方面的改革,中國與列國屬于“四海一家”(在場的天津北洋大學堂監督蔡紹基如此概括道)。榮祿說,中國與世界諸國處于最佳的和諧狀態中,大家都是一家人,並富有實用主義精神地承諾,“若是某個國家對中國表現得特別友善,中國自然會讓他享有好處。”這尤其令戈德曼感到吃驚,因爲在歐洲人們的想法正與此相反,如果俄國將滿洲納入囊中,還能找到證明對中國尤爲友善的理由,又當如何處理呢。

李鴻章自稱自己“快言快語”,將中國的困局歸因爲年輕官員排擠資深官員,而他本人又被人們稱爲“賣國賊”。戈德曼記錄道,“當李鴻章這麽說時,臉部因怨恨而出現了一絲抖動。當他說到賣國賊三個字時,爆出了一陣大笑。”戈德曼告訴了李鴻章自己的判斷,皇帝受到太後的掣肘將會有利于李鴻章官複原職,在他看來,太後的統治充滿了“反動色彩”、用來摧毀近日的進步成果,但李鴻章對太後仍抱有確切的期望。

戈德曼對中國當時的危機有著自己的分析:中日戰爭及其引發的列強入侵,使不具備防備能力的中國一下子暴露于世人面前,新時代與舊時代、歐洲精神與中國傳統都參與到爭奪中國皇位的鬥爭中來,李鴻章的上台下台即體現了內部權勢消長與外部形勢變化的複雜交織。他也注意到了主要由廣東人和年輕文人組成的改革派,認爲改革之所以從廣東興起,是因爲廣東商業的發展尤其需要自由與進步,而中國年輕文人亦是中國文人中最積極能幹的一群,他們深刻體會了國家的恥辱與悲慘,迫切地想要改變國家的混亂秩序,“他們從未到過歐洲,腦袋裏充塞著中國式的雜亂無章與無知,仍徒勞地要追求進步。”

在他看來,榮祿所說的中國用德籍軍官對國家軍隊進行改革的願望沒法達成,因爲中央與地方的關系始終無法處理好。這也是他在山東煙台拜訪外交官陳季同時獲得的信息,陳季同那時已經賦閑,自稱不理政事、只在家種空心菜,他認爲國家已經從內陸分裂到邊疆,僅靠“一兩個通情達理的總督”來進行改革是無效的。他還遇到了正要返回德國的普魯士軍官,從這位軍官的經曆中戈德曼也得出結論,中國所有的軍隊改革只是幾個總督的零散實驗,其中就包括李鴻章與張之洞,而多數前來中國的德國軍官是爲了誘人的高薪,而非對中國的責任,此外,軍隊訓練還要受到中國官員人事調動、新招募士兵與原籍士兵沖突等多方面因素的影響。