李天綱(澎湃新聞 蔣立冬繪)

自從西方的宗教學進入中國以來,對儒、道、佛之外的“神祇”“祭祀”“社會”“廟會”等民衆信仰活動,始終沒能很好地給予界定,有時稱“民間宗教”,有時稱“民間信仰”,有時稱“民衆祠神”等等,甚至簡單地歸入“封建迷信”。概念界定的含混,導致我們在宗教學研究中,對“民間宗教”的整體性關照和研究不夠。複旦大學哲學學院李天綱教授最近出版了《金澤:江南民間祭祀探源》一書,以上海青浦金澤鎮爲最主要的研究個案,探究江南地區官方儒學經典、祭典和民間地方祭祀系統之間的密切關聯。由此提出,“從儒教祠祀系統演變出來的民間宗教,才是中國現代宗教的信仰之源”。記者爲此采訪了李天綱教授,請他談談這一“民間宗教”體系是如何建立起來的。

按:5月12日下午,複旦大學哲學學院與金澤工藝社、金澤鎮政府、青浦區文廣局、旅遊局聯合舉行《金澤:江南民間祭祀探源》新書發布會。

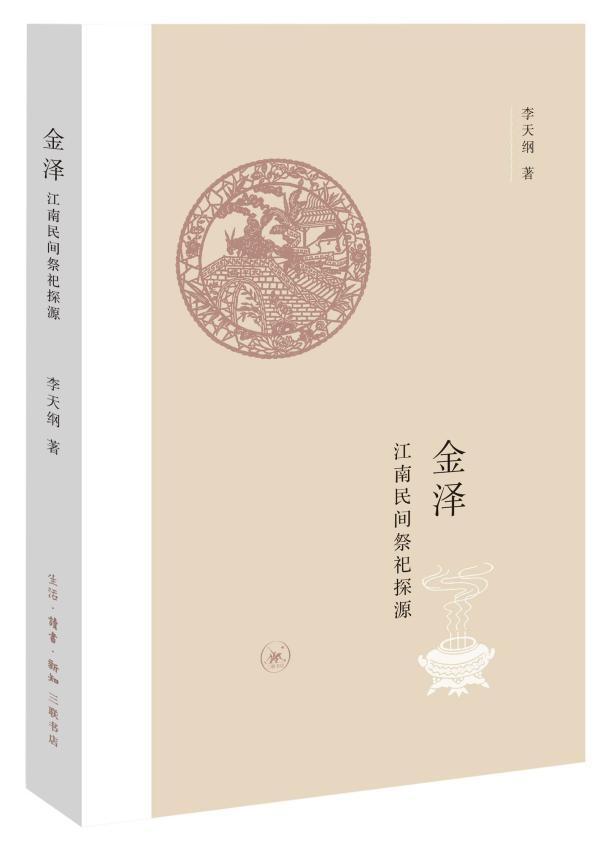

李天綱:《金澤:江南民間祭祀探源》,生活·讀書·新知三聯書店,2017年12月出版,559頁,58.00元。

您的新書《金澤:江南民間祭祀探源》(下面簡稱《金澤》)對民間宗教與儒教的關系提出了一系列新的看法,爲什麽會從儒教的角度切入民間宗教?

李天綱:你知道,我們有一群人想在中國建立宗教學,研究中國宗教,這也是我從曆史學進入宗教學的一個初衷。前幾年,北大、港中大和台灣政大的宗教學系、所的同人在一個系列聯席會議上提出了“華人宗教”概念。從儒教角度觀察民間宗教只是一個方面,我們當然還可以從道教、佛教的角度去觀察,目前較多地是從道教傳統去研究。其實,宗教學基本上是從基督教研究開始的,接近神學。用神學的方法來看待中國宗教可以看出一些問題,但原來的脈絡就不清晰了,因爲打破了中國信仰體系的完整性。近幾十年來,包括台、港、澳做華人宗教研究的學者,不約而同地提出一些看法:中國人的宗教該怎麽深入研究?這個問題已經想了好多年。在此研究基礎之上,我的想法有一些改變。海外學者自施舟人先生以來,主要是順著道教研究的思路:即按照當代道教的狀況去研究中國宗教。中國宗教的根底在道教,這是傳統的看法。魯迅講過,許壽裳、錢玄同、陳獨秀同時都講,其實這是章太炎東京講學的思路。近人研究中國文化,康有爲講孔教,章太炎講“國學”。章太炎認爲中國人的基本信仰與民間祠祀相關,和顧炎武以下清代學者的觀點比較接近。

我一直認爲清學是有思想的,乾嘉學者對中國文化有大想法,絕非一句“饾饤小儒”能夠抹殺。看看顧炎武等人,非常重視“五經”中的禮樂、祭祀要義,全都是這個想法。《金澤》對中國民間宗教的基本判斷,很大一部分是受到了顧炎武《日知錄》、趙翼《廿二史劄記》和明、清士人筆記中相關條目的啓發。一般人不明白清代學者爲什麽要研究民間祠祀、鬼神信仰,比如俞樾爲什麽要寫《右台仙館筆記》?他們認爲中國文化的根底在這個裏面。盡管他們並不全盤接受民間祭祀,但秉持儒家禮制,去限制、化解、提升祭祀,這是更加基本的態度。我覺得儒教更重要的態度是提升而不是限制,把它們規範化。某種意義上來講,儒教就是士大夫用儒學要義對民間宗教的規範化。對民間祭祀體系加以承認和規範,形成了我們稱之爲儒教的東西。今天的儒學是不講這些的,它們在現代儒學之外,現代儒學只取了心性論,作爲中哲的主幹,用來定義“儒家非宗教”。但是,這並不符合曆代學者的看法,也不符合今天實際生活中存在的宗教現象。定義了自己的說法,還試圖改造、取締,即所謂“移風易俗”,但實際上並沒有消滅它們。所以對我來說,就要用人類學的方法,到田野中去承認和觀察這些現象。出版社問這是不是一部人類學著作?我說不是,《金澤》充其量只是“采取文化人類學研究方法”,其實關注的是宗教學。

俞樾:《右台仙館筆記》

所以,相對傳統的道教是中國宗教的根底的說法,民間宗教與儒學更具有親和性?

李天綱:民間宗教和儒學沒有佛、道教這麽強的親和性,但和儒教的親和性一點都不差。我在《金澤》中試圖區分儒家、儒學和儒教,在明、清之前這三個詞不需要區分,混著講沒有問題。今天在人類學意義上講“儒”,無論是用Confucianism,或者Ruism來翻譯,都需要有世俗性和宗教性的區分。大家現在說“儒家”“儒學”不是宗教,OK!是世俗的,非宗教的,但這是最近一百年形成的诠釋傳統。此前,我們講“儒教”,是包含信仰、祭祀和儀式的。即使在“儒學”教義中,我們也能檢查到不少基于祭祀的“超越性”(Transcendence)。所以今天講儒家是不是宗教,儒學是世俗的,其實是基于對“儒教”的現代诠釋。當你把民間祭祀革去了,和明清時期講的“儒教”含義就不一樣了。按當代新儒學(Contemporary Neo-Confucianism)的定義,說儒家不是宗教,那是沒有問題的。但要說中國曆來沒有宗教(錢穆說),儒教不具有宗教性(馮友蘭說),那是不符合曆史和現實的。我對中哲史、思想史、文化史、藝術史、社會史的建議是:我們要區分儒學、儒家和儒教,然後才能把問題說清楚。學者作定義、诠釋和改造現實的能力其實都很有限,重要的是承認和理解活生生的信仰現象。我們要做的是描寫活生生的現實,查考汗牛充棟的文獻,理解基層民衆每天都在奉行的信仰實踐,然後再找出根本的問題。在整個的研究過程中,現代學者也需要交代自己的分析方法,告訴你所依據的理據。

之前請您談康有爲的孔教,您已經講到了周孔之教與孔孟之道的差別。

李天綱:這是談儒教時的根本問題,“周孔之教”和“孔孟之道”的區別要仔細說。現在大陸的新儒家中有一些學者認爲:儒家是宗教,他們主張儒家應該成爲現代社會中的主導宗教。這些學者從孔子教義,或者孟子心性論來論證儒教。用孔子學說立教,從孟子性理中發掘宗教性,這是當代新儒家的兩條宗教路線。這兩條路線都想把儒學作爲一個道德宗教樹立出來,配合“德政”,更新意識形態。我在《金澤》裏試圖論證,和西方亞伯拉罕宗教相比,中國宗教主要是“做的宗教”,不怎麽是“講的宗教”。“講”是講道理,就是教義;“做”是做祭祀,就是儀式。一般來講,士大夫喜歡講道理,老百姓認真做祭祀,普通中國人的宗教生活是祭祀,而不是講學。儒家是中國宗教儒、道、佛三家中最能講道理的,但不等于中國人的信仰基礎就是這些道德意識形態。清代學者顧炎武、章學誠等人意識到這種差別,他們把“四書”心性、德政類的儒學概括爲“孔孟”,把“五經”中討論的宗教祭祀、禮樂制度概括爲“周孔”。我覺得研究中國宗教,觀察“儒家宗教性”應該從“周孔之教”著眼。以前在學習中國思想文化史時期,我已經注意到“五經學”與“四書學”的差別,周予同先生著作、朱維铮先生授課,給我們講“孟子升格運動”,就是講解“孔孟之道”是如何形成的。我是在金澤鎮的田野調查和江南地區的方志查考中才真正理解這一事實的,中國宗教(包括儒教)的信仰方式,其實是“周孔之教”。簡單地說,清代學者把“經學”擡出來,把“制禮作樂”的周公請回來,再次加在“述而不作”的孔子之上,是想恢複一條與“孔孟之道”不同路線的“周孔之教”。

《李天綱談孔教會的興衰》,載2015年11月29日出版的第357期《東方早報·上海書評》。

我不主張在現代社會恢複傳統儒教教義,更不能接受用“政教不分”“君師一體”的方法推行新儒教。把儒教理解爲國家宗教、意識形態宗教、士大夫知識分子宗教,是用來管束民間、管束老百姓的,這種想法其實並不完全是“傳統”宗教,而是康有爲等人理解的“現代性”宗教,在當代社會是行不通的。我們討論的“儒家宗教性”,並不是事先預設的結論或主張,而是通過研究分析得出的事實。儒家確有不少上層的、官方的、士大夫的屬性,是意識形態,是官方宗教,但民間信仰才是中國宗教的基礎,是在自發産生、自我運行的。民間信仰是中國人的信仰之源,不單是儒家用民間信仰建立自己的祠祀體系,道教、佛教,以及其他各類會、道、門組織,都在民間信仰中汲取資源。

您書裏提到了淫祀的問題。您認爲儒家、官方對淫祀的態度比較暧昧、模糊。雖然常常說它們不合法,但並不嚴厲禁止。正史裏的那些循吏到了地方爲官,往往會禁淫祀。當然這可能是一種慣例的寫法。循吏們總要幹一點移風易俗的事情,我的感覺是,禁淫祀是政治正確的主流話語。那麽淫祀又是怎麽能夠存在、生長的呢?民間的這些活動是如何與主流話語共存的?

李天綱:禁淫祀的號稱循吏,其實都是些酷吏,是一些特別想建功立業的儒生,像海瑞、湯斌這樣積極墮淫祠的官吏,史不多見。傳統社會和現代社會不同,官方的規定除了稅賦之外,很多條規可以調整,産生了很多地方性的變通方式,具有自主性。還有,每個皇帝的個人意志、秉性、信仰不同,知縣、知府的儒、道、佛教傾向也有差異,傳統社會能接納一些多樣性。現代宗教則是整齊劃一的,國家的控制能力和思想力度都很強,而且是用法治體系來強力維護。民間信仰在中國文化中最頑強、紮根最深,很難改變。儒家自上而下的教化、州府縣的行政命令,並不能改變人民的信仰方式。地方官員到地方上都是和鄉賢們一起商量行事,所以就産生了一種妥協。傳統政治,在基層是一種妥協政治,信仰領域尤其如此。中國從京畿到行省,到州縣,科舉出生的儒家士大夫都會限制民間宗教,即反淫祀。其實中國宗教的“淫祀”不表現出狂熱、沖動和極端的性質,更多的祭祀中的奢華。“踵事增華”,這個就叫淫,“淫者,多也”。祭祀應該,但太多不好,像現在潮州人祭祖用一千條豬,肯定是“淫”。一個善治的地方官員會和地方耆老協商,與鄉鎮力量妥協,寬容民間宗教,這是我們在明清方志裏,在鄉鎮調查中看到的情況。

“孔孟之道”還是“周孔之教”,這也取決于我們在哪個層級看中國人的宗教。講儒學、儒家,我們到縣一級,縣以下便沒有孔子廟了。但是儒教的祭祀生活,鄉鎮上卻更加發達。在江南的鄉鎮生活中,巡回官吏和鄉居士紳打成一片,鄉紳有退休京官,也有當地秀才、舉人,這些人在鄉鎮一級積極參與民間祭祀。我在《金澤》中寫了一章“士大夫的宗教生活”,就是想說明這個現象。比如,黃道婆和地方棉紡織産業有關,在上海縣是第二位的神祇,僅次于城隍。地方紳士、老百姓就是要信黃道婆,于是就列爲上海縣的官祀了。在鄉鎮一級的民間信仰體系中,官員和鄉紳是有妥協的。這些縣志裏面沒有記載,要裝高大上,鄉鎮志裏就有。像錢大昕,在翰林院裏用書劄抨擊佛教,這是他必須持有儒教立場。但他回到嘉定,到青浦朱家角鎮來探望王昶,兩人同去家裏隔壁的圓津禅寺裏遊玩,開心得不得了,和尚熱情接待他們。朱家角圓津禅院、金澤頤浩寺裏有很多進士、舉人的題字,趙孟頫、馮夢桢都留下了墨迹,可見佛教、道教、民間宗教力量之強,因爲他們有錢。我認爲:趙孟頫、馮夢桢、王昶、錢大昕等人給廟裏題詞都是拿錢的,佛教、道教,還有那些民間信仰的老爺廟,有錢買字畫,擴園林,樹樓閣。儒家的孔子廟哪有什麽香火?江南儒生科舉,都是“不拜文廟拜武廟”,甯願拜關公,孔廟是最窮的,現金短缺。儒生、士大夫其實不喜歡孔廟,玩得開心的是在佛教、道教的寺廟、道觀裏,與民同樂。在嘉定的儒、道、佛碑刻裏,我們發現南翔鎮雲翔寺有“嘉定四先生”(程嘉燧、唐時升、李流芳、婁堅),詩文俱佳。“四先生”雖然都是舉人,但文章卻是全國公認的。這幾個人都在廟裏造像,入祀孔廟不夠格,曾國藩這樣有功名的人才可以在孔廟裏面設立排位。入寺廟相對容易,而且是畫像,不是立牌位。

在鄉鎮基層的儒、道、佛教,總的傾向是合,不是分。佛教廟有關公,道教廟有觀音,儒家祠祀的城隍、東嶽,各種老爺神祇,都出現在佛道寺觀中,連孔廟也請了文昌帝君。三教合,合在哪裏?合在民間祭祀上,我稱爲“三教通體”,民間信仰是體,三教是流。

佛教對這個民間祭祀是不是有所排拒?

[荷]許理和:《佛教征服中國:佛教在中國中古早期的傳播與適應》

李天綱:佛教是接受的,比如原來是享用儒教祠祀(血食)的關公,後來就成爲佛教寺廟中的大護法。不止是關公,基層寺廟,包括明清上海的龍華寺,現時上海的下海廟,都保留有了好幾個老爺。最新改造過的下海廟,和上海的“人間佛教”現代系統不一樣。佛教革命以後的“人間佛教”在玉佛寺、靜安寺,還有龍華寺比較典型,廟宇建制清理過了。下海廟原是個土廟,是從老爺廟改過來的,爲了香火,仍然放了好多老爺。這樣的情況非常普遍,所以中外學者一到江南、華南的鄉鎮基層,就發現儒、道、佛教並不需要嚴格區分,三者的交叉融通的案例比比皆是。其實,佛教在印度也是在婆羅門教等信仰中汲取資源的,並不是一個單純“哲理”性宗教。佛教不吸納中國基層信仰的話,那就只是印度佛教,而不是漢傳佛教。我受荷蘭漢學家許理和的啓發,讀他的《佛教征服中國》,也談過好幾次。他研究中國基督宗教的時候,也注重這個關系。他說,你們都有一個方向性的錯誤,只看到利瑪窦在“四書五經”裏面找上帝,徐光啓、李之藻、楊廷筠都是儒家精英,還不能說明全部問題。你們還應該尋找中國基督宗教的民間基礎,看基督教怎麽進入民間信仰,下層的基本信仰才是最重要的。許理和本人的基督宗教研究不突出,但他的提示很重要。我們研究“儒耶對話”,都還是在性理教義上講,是“上層傳教”,耶稣會擅長做這個。但是,除了“學術傳教”之外,民間信仰是怎樣的狀況?這是研究中國文化時更加關鍵的問題。

民間宗教和道教、佛教在基層基本能夠和平共存,那麽基督教呢?

李天綱:基督宗教自明末重新進入中國已有四百年,也是因爲儒道佛“三教通體”的信仰格局,比較容易生存下來。天主教爲什麽能夠在儒生衆多、儒學普及的上海、松江以及江南地區紮根?除了徐光啓、李之藻、楊廷筠、孫元化等士大夫的皈依之外,他們的末世論、基督論,以及天主教的天堂、地獄理論,和中國人鬼神觀念結合在一起,是更加重要的原因。我曾建議兩個博士生去研究一本書,叫《四末真論》。這是在松江傳教的比利時耶稣會士柏應理寫的一本講天主教地獄的書。徐光啓講利瑪窦的《天主實義》,跟隨入教的並不多。徐光啓的孫女甘弟大配合神父講天主教的地獄,入教的人就多了。中國的道教講冥府,佛教講地獄。在這個幽司的問題上,儒家是保留的,不願意多講,但也不是不信有“鬼神”。儒家不願意講末世,是一個理性的態度,他們只是不想把這些神鬼具象化,因爲這不真,且很難論證。這是儒家高明的地方,但是儒家不是不說宗教、不講信仰、不信鬼神,而是把“鬼神”變成“精氣”“魂魄”,就像張載、朱熹講“理氣”那樣,對之加以祭祀。現代哲學史家從這個“理性”的角度否認了儒學的宗教意義,這是“現代性”,是現代人的做法,古人,還有老百姓不作此想。朱熹是信鬼神的,他信死後靈魂有去處,但他不說,他繞。因爲他沒見過,不承認,卻也不否定。這是儒家的懷疑論,比佛教、道教、民間信仰要審慎得多。但是,翻譯《中國經典》(Chinese Classics)的倫敦會傳教士理雅各,卻把儒家懷疑論推定爲無神論,強調人文主義因素,導致對儒學現代性的崇拜。楊慶堃說理雅各把儒家的懷疑論誇張到無神論,導致了後來的中國哲學史試圖以唯物主義來解釋儒家傳統,這是完全正確的。我們當然還是提倡理性主義,但你說古人就是唯物主義,中國人就是無神論,這是不符合事實的。

《四末真論》

紀曉岚《閱微草堂筆記》對相信無神、無鬼的人是很嘲諷的。紀曉岚對所有怪力亂神都承認,但有些他自己解釋不了;他激烈反對那些讀朱熹讀死了的、認爲沒有鬼神的腐儒。

李天綱:像紀曉岚這樣的時代是不用說了,按那時人類理智的認識水平,肯定是很容易看到許許多多“鬼神”現象的。今天仍然有很多奇怪現象,物理的、生理的、心理的,並不爲現代科學所解釋,所以才有你這位“有鬼君”。只要有不能解釋的精神現象,人就有可能用信仰尋找答案。前面提到俞樾寫《右台仙館筆記》,當時已經是六十歲以後了,可能被他晚年的生理衰老困住了,寫了很多鬼故事。這也是很自然的,每個人都有自己的生理經曆啊。這就是人性,包括人的身體性決定的。

您在《金澤》中提出“民間信仰的秩序”問題,似乎民間信仰也有自身的生成的過程、規範化的過程,並不全是迷信、混亂狀態。民間信仰是用儒、釋、道教的規則來整理的,還是它自己就有一套規範?這涉及民間信仰到底是一套獨立的宗教體系,還是與儒、道、佛教混雜在一起?我看到,中國人的鬼魂世界到明清時非常發達,確實自己就有一個規範化的傾向,這裏面的動力是什麽?

李天綱:我以爲民間信仰也有內在的秩序化的訴求,也就是說:民間宗教也是有組織的,並不是“亂七八糟”的。我發現楊慶堃把儒教、民間宗教描寫成“Diffused Religion”(彌散性宗教)雖有社會學的必要,但從宗教學來看,他忽視了中國宗教的組織性。從佛教、道教來看,都是從民間的宗、教、派、山頭、叢林慢慢變成了組織化的宗教。有了初步的組織化之後,就會有高僧、法師出來講經說法,建立衣缽傳承,做規範化的整理。有的寺廟,還能夠刊刻廟志、藏經,形成自己的文獻和經典傳統。其實,香火壯大以後的民間信仰,也必然走向秩序化,把他們貶低爲“彌散性”(Diffused確有bad organized的意思),是不理解這種組織化傾向。中國宗教是有組織的,不過不是像基督宗教教會(Church)那樣的“強組織”,而是一種地方性的“弱組織”。現在海外研究華南地區中國民間宗教的,觀察到民間信仰既有向道教方向發展的,也有向佛教方向發展的。把民間宗教歸爲道教的比較多,他們稱之爲“道封”。“道封”或許就是借用道教的組織方式,把民間信仰接納進來。這是有傳統權威的,比如龍虎山、茅山、武當山。佛教也有收編民間信仰的,但“佛封”比較少。其實,曆史上有儒教的時候,受封祠祀,享有血食,將之列爲帝、王、侯、伯各級神祇的情況最爲普遍,儒教最容易列出神的等級秩序,制度上叫做“賜額”。所以,我向道教研究學者提出“儒封”的問題,儒家不是通過信仰的秩序化,收編民間信仰嗎?當然皇帝“賜額”是偶發性的,有的皇帝不感興趣,有的皇帝很感興趣。比如宋代的真宗、徽宗,明代的洪武和嘉靖,都是對“鬼神”很感興趣的。清代也有幾個皇帝信,但總體上理性一點,少一點,但是曆代的敕封、谕祭也從來沒有停過。 “賜額”,就是“儒封”,儒教和道教、佛教搶奪得厲害。今天不把儒家作爲信仰來研究,就不討論這些問題。朱熹不斷說,淫祀是要反的,但官方有了敕額了,就要慎重,就不能拆,他意思是顯過靈的要承認。朱熹老家婺源的鬼神——五通,後來搞得很邪的,道路搶劫,霸占民女的都有,朱熹不能接受。但是,有的神祇是宋代賜過額的,當年不惡,百多年後變邪了的,那朱熹也主張采取謹慎的態度。所以民間宗教往上行線走,用“儒封”的方式秩序化是很可以理解的。在《金澤》中我還試圖提出,民間信仰在下層自發狀態下,同樣也在追求秩序化,只要它存在得夠久,它的內部就會生成一些秩序來。

民間信仰的秩序化,我們在金澤鎮,以及江南地區看到有很好的例子。比如,金澤鎮祭祀,明清以來有一個“一朝陰官”的冊封,就是把東嶽、關王、城隍、祖師、海瑞等神祇,按等級封出高下,掌管陰曹地府,就是“一朝陰官”,用來保佑金澤人民和四鄉八裏前來祭祀的信徒。道教講冥府,佛教講地獄,這些觀念都是建立在古代中國人的往生信仰之上,顧炎武在《日知錄·泰山治府》中揭示說這種信仰是周秦祭祀中出現的。章太炎認爲道教地府信仰是學了印度佛教的地獄後弄出來的。顧炎武不這麽認爲,他講陰曹地府是中國人古已有之的信仰,不待佛教輸入。金澤鎮還有一個民間信仰的秩序化案例,就是“燒十廟香”。“燒十廟香”不獨金澤然,青浦、松江、蘇州、杭州的方志上都有記載,是江南地區進香的特點。江南民間在當地有神有靈的衆多廟宇中選十個,排成秩序,在一天內串燒完成,叫做“十廟香”。把不同老爺的頭銜、不同神祇的功能都串聯起來了,形成一個秩序。這個信仰習俗,至今在金澤香火中保留,年輕人開車在青浦全境燒十廟,老年人在鎮上也能找到大小十廟。

上海市青浦區金澤鎮

地方性的陰官不需要描述整個冥府,只要能嵌入體系就行。這裏是不是有一個地方共同體的前提條件?就是每個地方的神祇,都可以自成一體?江南有江南的民間,華南有華南的民間,華北也有華北的民間,都有一個自己的成體系的民間信仰在?

李天綱:對啊!這就是“地方宗教”(Regional Believing)啊!民間宗教是有濃烈的地方性的,或許也就是格爾茲講的地方知識(Local Knowledge)。地方知識中有更悠久的文化傳統,有更仔細的身份認同,還有更強烈的情感投入,當然也有更自然的信仰態度,這些都是一旦沉潛到鄉鎮祭祀的調查中馬上就能發現的,就是你不要嫌棄它的“土氣”。金澤鎮的楊老爺廟會,比上海市區的龍華廟更加傳統,雖然更加樸素,卻也更加自然,你一定會更喜歡。我們現在的“地方性”是日見其少了,被強大的統一性壓倒了。我雖然不能跟著香客相信老爺顯靈,神祇降臨,但我相信一個地方的信仰,對當地人的身份認同和社區凝聚會起十分重要的作用。金澤鎮一年二度的廟會(“廿八香訊”“九九香訊”),通常都能聚集方圓百裏的十幾萬人,過去水路暢通的時候人數更多,達到幾十萬人。民俗廟會對一個地方的文化,包括禁忌、舉止、方言、食物、婚姻等等習俗會有潛移默化的影響,造成一方風土一方人。康德講語言和宗教是兩個最重要的身份認同標志。這是一條普世原理,因爲我們看到不但基督宗教的歐洲文化如此,民間信仰的江南宗教也是如此。《金澤》中有好幾個章節處理信仰和認同的關系問題,觀察地方信仰如何在信徒中間表達爲地方認同。清代中葉以後,黃道婆是上海的地方信仰,媽祖是福建移民認同,得到過曆代朝廷的賜額“濟順”“天妃”“天後”。上海鎮鄉原居民就頑強地把黃道婆推崇爲地方認同,與城隍神並列祭祀。這時候,民間祭祀表現出來的是身份認同意識。我們看傳統體制和現代體制的差別,明清的城隍神祇不是統一規定的,而是可以地方協商的,各縣、各府,都有自己的城隍神,並不是用一個統一神來號令全國,地方完全可以封自己神。這種多樣的地方性,與虛擬的統一性結合起來,類似聯邦制,是一種宗教聯邦制,信仰共同體。

如今,金澤的民間祭祀跨越到江蘇、浙江的鄉鎮,聯系了周邊其他市鎮,是一個區域性的信仰共同體。可是,與明清鼎盛時期比較起來,還是呈現出衰敗之勢。您曾指出,民間宗教之衰敗,起于“戊戌變法”之後的廟産興學。這是個很有意思的說法,是不是可以引申說,現代教育帶來的科學與理性,本來就是民間宗教的天敵?民間宗教的未來還有前景嗎?

李天綱:是的,現代科學、文化、教育在世界範圍內助推著世俗化運動。各種現代運動並不維持傳統信仰,在十九、二十世紀世俗化運動沖擊下,傳統宗教不斷衰敗,這是事實。歐洲的基督宗教,甚至號稱信仰精神強烈的美國基督宗教,也都面臨著現代理性,即科學、文化、教育的沖擊,不斷衰退。但是,我們要強調一點,我們擱置十九世紀末期法國大革命、二十世紀初期俄國蘇維埃革命不論,二十世紀以來西方發達社會基督宗教的“世俗化”,是一個相對自然的過程,不是人爲“改造”的結果。在一些以劇烈運動方式推進現代化的國家,宗教是被人爲“改造”的對象,它們的“消亡”並不是一個自然過程。百多年來,中國的權威部門和精英分子,用運動的形式打擊民間信仰,取締民間宗教。然而,到上世紀八十年代以後,這些暴力革除運動似乎都失敗了,民間宗教和其他宗教一樣,居然還有強勢的“複興”。

但無論如何,現代科學、理性對民間宗教有很大沖擊。

李天綱:是的,我承認傳統宗教必然會遭遇困境,我在《金澤》的結論部分說了工業化、城市化、現代化對近代中國的影響。但是,我們這幾年在江南、華南、華北和全國各地看到的情況卻是民間信仰以各種方式湧動著,正的邪的,新的舊的,層出不窮,有的還相當強烈。關于未來,我的看法就一句話:民間宗教沒有消亡,它只是在轉型。如果一百多年來的中國宗教是一個自發、自然的狀態,那肯定不會是今天的樣子,會比今天的樣子規範、傳統和完善一點。從中國台灣、香港、澳門地區,以及新加坡的華人宗教的現實狀況,大致可以想見大陸宗教的本應狀況。另外,日本、韓國的本土宗教狀況,也是中國宗教本應狀況的一個借鑒。在這些先期發展的東亞社會中,本土宗教也並沒有消失,它們經過了各種溫和的改造,轉型到現在的樣子,居然和現代生活並行不悖。反過來講,中國大陸這一百多年的“移風易俗”做法確實也有合理性,過分邪乎的怪力亂神、欺世盜名的行爲,即使在傳統的儒教社會也是要加以限制的。奇怪的是,現在有些很邪的信仰,反而不受限制了,很多行騙的東西重新起來了,有的信仰甚至幹預世俗生活,在某種意義上是“政教合一”了。

[加]查爾斯·泰勒:《世俗時代》

民間宗教主動適應世俗化、理性化,行“宗教改革”,這是應該的。但是,外部力量強制推行改造運動是不對的,是侵犯人權的。現在我們已經認識到,信仰是一種自然的現象。原先有“弗洛伊德理論”認爲,宗教信仰是不正常的人性所致。宗教是鴉片,信教是因爲心理受壓抑,處于病態,需要治療。更多的宗教學家,如塗爾幹、韋伯、伊利亞德,他們都傾向于認爲信仰是一種正常現象,是“人類學的常數”,並不是一種病態。從後一種定義來估計,宗教學者就認爲宗教會不會消亡是一個僞命題,並不需要認真討論。現代社會很多人還保持著信仰的需求,宗教不會消亡,只會轉型,轉成另外一種信仰方式。當代最著名的哲學家查爾斯·泰勒說,傳統的西方宗教都在衰敗,但西方人對于“靈性”(Spirituality)的探索反而更加熱烈了。泰勒在《世俗時代》(A Secular Age)說,教會類型、神學類型的組織化宗教都在衰敗,但出現了對瑜伽、禅、藏傳佛教、民間宗教和新興宗教的信仰熱情。另一位著名社會學家彼得·伯格早年認爲“世俗化”已經徹底改變了西方宗教,西方人不再對信仰抱有熱情。然而,他晚年卻提出了“再神聖化”的理論,認爲西方社會對于信仰的熱情並未消失。現在西方宗教中最有活力的是靈恩派,就像是一種民間宗教形態的基督宗教。靈恩派基督教,跟著節拍叫啊,喊啊,很少講神學道理,喜歡唱歌做儀式,就像是民間宗教。中國的民間祭祀,也可以理解成Sacramento,一套祭禮。民間祭祀重視與神明的溝通,不注重神學教義的灌輸,這是很關鍵的差別。從此意義來看,我們也可以說世界宗教和人類信仰的大趨勢是向民間化的方向在發展,中國的民間宗教之路並未走到盡頭。過去的哲學史解釋禮樂文明,就說儒家祭祀是“詩的宗教”,是擺擺樣子,慎終追遠,不探究祭祀的對象是什麽。祭祀的對象當然是鬼神、靈魂啦!祭祀者無論古今,都是很認真的。完全不相信有超越性的神明存在者,祭祀儀式是做不下去的啦!所以,孔子才在《論語·八佾》裏說:“祭如在,祭神如神在。吾不與祭,如不祭。”