熊藝、張忞煜 整理

本文整理自2020年12月16日由季風實驗室策劃,並在哔哩哔哩平台直播的線上講座——“‘大印度’”實驗:印度教徒民族特性和印度東北地區”(The Greater India Experiment: Hindutva and the Northeast)。該講座由清華大學曆史系主辦,北京大學外國語學院國別和區域研究專業協辦,並得到北京大學區域與國別研究院的支持。講座由英國愛丁堡大學現代亞洲項目高級講師阿孔通·隆庫梅爾(Arkotong Longkumer)主講,清華大學曆史系副教授曹寅主持,北京大學外國語學院國別和區域研究專業助理教授張忞煜、北京大學外國語學院東南亞系助理教授謝侃侃和新加坡國立大學亞洲比較研究項目博士候選人賈斯尼亞·夏爾馬(Jasnea Sarma)三位學者參與討論。

主講人阿孔通·隆庫梅爾博士是愛丁堡大學現代亞洲項目高級講師、印度那加蘭邦柯希馬研究所(Kohima Institute, Nagaland)高級研究員。他出生于印度東北地區那加蘭邦的首府柯希馬。攻讀博士期間,他在阿薩姆的部落地區展開了人類學的田野調查工作,對當地的哈拉卡運動(Heraka Movement)【1】進行了深入的研究,並以此爲基礎發表了代表作《土著宗教:本土地界,全球網絡》(Indigenous Religion(s): Local Grounds, Global Networks)和相關論文。【2】在印度東北地區開展田野調查的過程中,隆庫梅爾接觸到了許多活躍在當地印度國民志願服團(Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS)及其外圍組織世界印度教大會(Vishva Hindu Parishad, VHP)、表列部落發展協會(Janajati Vikas Samiti, JVS)等衆多印度教右翼組織的基層工作者,關注到了他們在族群、文化背景與印度其他地區迥異的東北地區開展工作時所作的各類創新性嘗試,率先引發了學術界對這一現象的關注。此前,隆庫梅爾博士已先後發表了多篇相關論文,並與愛德華·安德森(Edward Anderson)合作編寫了《新印度教徒民族特性:印度教民族主義演進中的形式、空間和表達》(Neo-Hindutva: Evolving Forms, Spaces, and Expressions of Hindu Nationalism)。【3】

主講人阿孔通·隆庫梅爾博士

《“大印度”實驗:印度教徒民族特性和印度東北地區》(The Greater India Experiment: Hindutva and the Northeast)是隆庫梅爾博士的新作,將由斯坦福大學出版社在2021年出版。該書基于隆庫梅爾博士在印度東北地區的阿薩姆邦、梅加拉亞邦、那加蘭邦、特裏普拉邦和“阿魯納恰爾邦”【4】等地的田野研究寫成。隆庫梅爾博士發現,以往基于“印度本部”【5】的研究得出的對國民志願服務團及團家族(Sangh Parivar)的刻板印象並不適用于活躍在印度東北地區的基層組織和工作人員。團家族在印度東北地區的創新性實踐甚至在一定程度上賦予了“印度教徒民族特性”這一概念以新的意涵。

印度教右翼認爲應當建立一個符合“印度教徒民族特性”(Hindutva)標准的“印度教徒民族”(Hindu jati),進而將印度建成一個“印度教徒民族國家”(Hindu Rashtra)。這種思想的源頭可以追溯到薩瓦卡爾(Vinayak Damodar Savarkar,1833—1966),他在代表作《印度教徒民族特性:誰是印度教徒?》(Hindutva: Who is a Hindu?)一書中系統闡述了印度教徒民族特性,並引入了將一個人的宗教“聖地”(punyabhumi)是否與“祖地”(pitrabhumi)重合作爲判斷一個人是否爲“印度教徒民族”的一員的標准。由此,薩瓦卡爾將宗教信徒與國家公民的身份合二爲一,形成了一個“宗教民族”概念。但是,薩瓦卡爾並沒有觸及遙遠的東北地區。在他之後,國民志願服務團領導人戈爾瓦爾卡(Madhav Sadashiv Golwalkar,1906—1973)用樹的意象來解釋印度教徒民族認同,鑒于印度教徒和東北地區部落民都崇拜樹,樹便被印度教右翼用來彌合“印度本部”的印度教徒與東北地區部落民的矛盾與分歧。

印度教右翼思想的奠基人薩瓦卡爾(左)和戈爾瓦爾卡(右)

隆庫梅爾博士簡要介紹了印度教右翼在印度東北部實施的“大印度”實驗,這一實驗包含以下三個層面:

其一是在空間上重構東北地區,使之成爲“大印度”的組成部分。他舉了2018年古吉拉特邦慶祝婆羅門教三大神之一毗濕奴的化身黑天(Krishna)與豔光公主(Rukmini)婚姻的宗教慶典的例子。在這一活動的敘事中,黑天從位于次大陸西海岸的古吉拉特邦出發,一路經過北方各邦,最後來到東北,迎娶了來自“阿魯納恰爾”的豔光公主。東北地區作爲黑天配偶的娘家,自然被納入到了大印度的想象之中。

由東北邦演員扮演的黑天和豔光公主

其二是將東北地區的基督教“國族化”(Nationalizing Christianity)。基督徒在印度東北地區占較大比重。薩瓦卡爾曾在《印度教徒民族特性》一書中明確指出,基督徒和穆斯林因爲所信奉的宗教的聖地(punyabhumi)不在印度,故而符合“聖地與祖地重合”的“印度教徒民族成員”認定標准,因此,基督徒和穆斯林不應被視爲印度教徒民族國家的成員。然而,在東北部,激進的、以那加基督徒爲主的那加民族獨立組織本就謀求獨立建國。這也就意味著如果右翼基層工作者繼續教條地執行薩瓦卡爾的主張,便會在東北地區陷入被動——不僅無法有效地開展基層工作,反而會助推那加民族分離主義。于是,印度教右翼的基層工作者不僅不再重提將基督徒從印度驅逐出去的主張,轉而嘗試將基督教也納入到國族敘事中,將基督教的私人活動和公共活動相分離、將教會與國家相分離。在右翼工作者看來,人們可以信仰基督教,但在文化上和政治上必須愛國。此外,印度教右翼也嘗試將這套“國族化”方案運用于“印度本部”的穆斯林群體。【6】

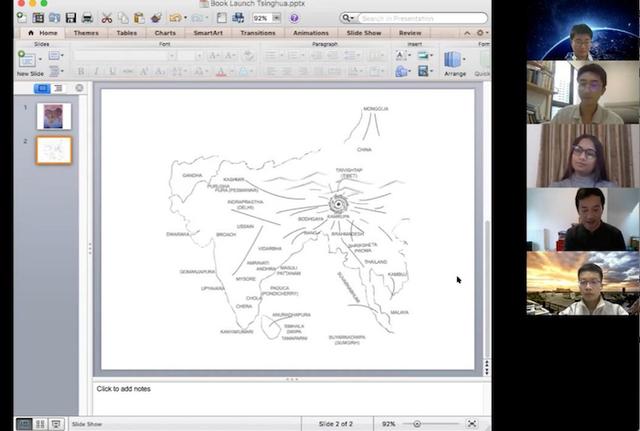

其三體現在選舉政治上。同屬團家族的印度人民黨(Bharatiya Janata Party, BJP)以往在東北地區根基薄弱,但近年卻逐步站穩腳跟,並開始挑戰當地其他政黨的地位。例如在特裏普拉邦,印度共産黨(馬克思主義)(CPI(M))執政多年,卻在2018年的選舉中被印度人民黨擊敗。印度人民黨的勝選策略在于它傳達了與國大黨、印度共産黨不同的“民主的地方語言化”(vernacularization of democracy)理念,並與很多地方政黨達成了同盟與合作。此外,隆庫梅爾博士還結合圖像資料和口述史補充說明了大印度想象的細節。可以看出,印度東北地區的印度教右翼組織在文化層面建構的“大印度想象”已經超越了現代民族國家版圖,它以印度東北地區,而非“印度本部”爲中心,並將西起阿富汗、巴基斯坦,北抵蒙古國,東至中南半島各國,南至斯裏蘭卡的廣袤領土都囊括其中。

隆庫梅爾博士向與談人和直播觀衆展示以印度東北爲核心的“大印度想象”

在討論環節,從事印度宗教和民族主義研究的張忞煜老師指出,討論印度教民族主義在遠離印地語區(Hindi belt)核心地帶中心的具體形態很有啓發。一般認爲,印度教民族主義産生于印地語區,19世紀由帕勒登杜(Bharatendu Harishchandra,1880—1885)【8】提出的“印地語、印度教徒、印度斯坦”(Hindi Hindu Hindustan)口號被後來的印度教民族主義者代代傳誦,隆庫梅爾博士在他的著作中也數次提及這一口號。然而,從隆庫梅爾博士的研究可以看出,在印度東北部界定誰是印度教徒遠比在印度本部要困難。這時就需要轉換思路:第一,並非傳統印度教核心區的印度東北部成爲後殖民時代印度共和國領土的一部分已經成爲政治現實,印度在國家層面需要整合東北地區。第二,將當地的宗教、文化納入到印度教徒民族特性的敘述實際上是右翼對這一目標所給出的具體回應。第三,基于東北地區的印度教右翼政治實踐實際上甚至正在改變我們對印度教的理解。比如,隆庫梅爾博士在著作中提到了一個“都市傳說”——有一位國民志願服務團宣傳員(pracharak)【9】來自古吉拉特邦,自小習慣吃素食,但到了東北地區後,他只能入鄉隨俗,跟著吃當地的老鼠。

此外,張忞煜老師就書中提到的核心概念之一“Hindutva becoming”向主講人提問:隆庫梅爾博士在書中嘗試以“Hindutva becoming”定義印度東北部如何被納入到印度教徒民族特性的印度想象中,然而我們以往更常使用“藏紅花色化”(saffronization)這一概念來描述類似現象;那麽,“Hindutva becoming”與“藏紅花色化”是否有所重疊?在某些語境下,二者是否有所不同?隆庫梅爾博士回應道,“Hindutva becoming”是自己致力推廣的概念。在東北地區的曆史上,大部分人是反對印度教徒民族特性這一意識形態的,在這一區域的印度教徒民族特性更像一個實驗。他使用“Hindutva becoming”這一概念是爲了說明推行印度教徒民族特性時的文化創新過程,包括剔除不起作用的觀念,以及吸收有益的觀念。隆庫梅爾博士更喜歡使用“Hindutva becoming”一詞而非“藏紅花色化”。他認爲“藏紅花色化”是一個自上而下的過程,而“Hindutva becoming”不僅由是印度教右翼基層人員致力推行的,還與當地各種各樣的組織形成了合作與同盟。

從事東南亞地區研究的謝侃侃老師表示,自己從隆庫梅爾博士的著作和講述中收獲頗多,他從比較研究的角度向隆庫梅爾博士評論和提問。在殖民時代晚期和獨立後的一段時期,“大印度尼西亞”(Indonesia Raya)的概念非常流行,它包含了印度尼西亞、馬來西亞和菲律賓等地區。但隨著國家的構建,這一概念逐漸退出了曆史舞台;與之相比,大印度似乎是一個更新近的概念:印度雖然很早就獲得了獨立,但它的國族建構卻沒有完成,大印度的概念承擔了另一個時段的重要性。謝侃侃老師希望爲隆庫梅爾博士提供比較的視角,並提問爲什麽大印度的概念是新近的。隆庫梅爾博士在書中提到了“教化使命”(civilizing missions),盡管印度教徒民族特性與宗教緊密相連,但隆庫梅爾博士采訪的一些印度教右翼突出國家而非宗教的一面,他們試圖探索一條促進身份塑造的世俗主義道路;在印度尼西亞,穆斯林群體也有相似的使命,他們到印尼東部,向當地人民宣傳皈依伊斯蘭教就是實現開化的方法,促進了當地人的皈依。這兩種分別在印度和印尼發生的身份轉換,其運作方式是相似的。謝侃侃老師還注意到了外圍地區成爲中心的現象。印度尼西亞也有這樣的案例,蘇門答臘島西北端的亞齊(Aceh)曆史上曾長期存在分離主義運動,後來伊斯蘭教在政治上成爲重要的主題,亞齊也獲得了新的重要性,人們因此思考對亞齊的伊斯蘭教的處理方式是否值得印度尼西亞其他地區學習。

隆庫梅爾博士表示對區域之間的比較研究很感興趣,並對謝侃侃老師的提問與評論做了回應。雖然印度和印度尼西亞是不同的區域,但其中的機制與策略有相似性。他認爲,大印度思想得以發生的一個原因在于,一些印度教民族主義者接觸了來自印度尼西亞、馬來西亞、緬甸等地的思想。隆庫梅爾博士接觸過一個來自“阿魯納恰爾”的宣傳員,這位工作人員在大學時學習國際關系,主要關注印度尼西亞,並在印度尼西亞呆過一段時間,最後回到印度服務國家。教化使命是一個不斷吸納和同化的過程,曆史學家羅米拉·塔帕(Romila Thapar)提出的“印度教辛迪加”(Syndicated Hinduism)是將不同的地方實踐納入到單一實體的過程,這一過程同樣適用于印度教右翼,他們試圖聯合非基督教的地方宗教,賦予這些地方宗教類似于印度教那樣組織的身份。從廣義上看,這些地方群體也屬于印度教徒,這一吸納的過程也是印度教的優勢所在,它可能需要很長時間,但在不斷進行。另外,在外圍地帶成爲中心的過程中,需要注意印度教和伊斯蘭教的差異,後者是一神論的,這種差異可能會導致實際吸納過程的差異。

第三位與談人賈斯尼亞·夏爾馬來自印度東北的阿薩姆邦,她對印度東部和中國的邊疆地區有多年的研究。她注意到隆庫梅爾博士的新書包含了社會的很多細節,這值得重視。這本著作使用了民族志研究方法,對于發現新問題是十分必要的。賈斯尼亞還分享了自己家族的一則故事,她家族中有幾輩人都是國大黨成員,但在上世紀90年代,一對夫妻突然加入了印度人民黨。來自世俗思想濃厚的家庭的成員,竟然穿著國民志願服務團的卡其色短褲,思考印度教國家的觀念,這讓她看到了印度東北部正在悄然發生的變化。賈斯尼亞希望了解隆庫梅爾博士選擇民族志研究方法的原因與細節。

隆庫梅爾博士回應道,攻讀博士期間的研究是他能進行民族志的研究方法的原因之一。他寫過研究哈拉卡運動的專著,並對蓋丁留女王(Rani Gaidinliu,1915—1993)頗爲了解。蓋丁留女王是哈拉卡運動的領袖,在哈拉卡運動的創始人海頗·傑東南(Haipou Jadonang,1905—1931)被英國殖民當局處死後繼續領導反對殖民統治和基督教傳教的活動。她的反基督教立場也使她成爲了印度教右翼爲促進一體化而推行的聖像(icon)。

之後,曾就讀于燕京學堂的印度學生拉奧(B Shruti Rao)爲隆庫梅爾博士提供了一些來自中文語境的材料。張忞煜老師對“大印度”的觀念提出了一點補充,即印度漢學家師覺月(Prabodh Chandra Bagchi)的代表作《印度與中國:千年文化關系》(India and China: a Thousand Years of Cultural Relations)便曾多次提到“大印度”概念,其範圍包括印度尼西亞、馬來西亞等地。曹寅老師近期正在從事對尼赫魯私人信件的研究,從這些史料中,他發現尼赫魯也有鮮明的“大印度”思想,可見文化意義的大印度想象也影響到了像尼赫魯這樣的政治家。謝侃侃老師簡要介紹了中國社會科學院民族學與人類學研究所的吳曉黎副研究員對到印度本部學習和謀生的印度東北邦年輕人的研究,隆庫梅爾博士回應道,這些年輕人面臨著與家鄉截然不同的環境,這一群體對印度的認知非常值得關注。

注釋:

[1]哈拉卡運動是20世紀一場興起于印度東北部的教派運動。發起人海頗·傑東南(Haipou Jadonang, 1905—1931)出生于曼尼普爾的部落民家庭,他自稱那加(Naga)人的“彌賽亞王”,主張建立獨立的那加王國(Naga Raj)。

[2]參見Longkumer, Arkotong. “‘Cleanliness Is next to Godliness’: Religious Change, Hygiene and the Renewal of Heraka Villages in Assam.” Contributions to Indian Sociology 45.2 (2011): 189–216; Longkumer,Arkotong. “Religious and Economic Reform: The Gaidinliu Movement and the Herakain the North Cachar Hills.” South Asia: Journal of South Asian Studies30.3 (2007): 499–515; Longkumer, Arkotong. “‘Lines That Speak’: The GaidinliuNotebooks as Language, Prophecy, and Textuality.” HAU: Journal of Ethnographic Theory 6.2 (2016): 123–147.

[3] Hindutva一詞在中文世界有不同譯名,包括印度教特性、印度教徒特性等,有時也被等同于印度教民族主義(Hindu nationalism)。本文根據薩瓦卡爾等早期右翼思想家對這一概念的論述以及隆庫梅爾的研究所發現的、印度教右翼在東北地區的新實踐的特征,將這一概念翻譯爲“印度教徒民族特性”。從本書可以看出,右翼組織和基層工作者可以爲了政治性的民族主義訴求重新界定印度教的儀式、聖像和飲食禁忌等對宗教生活來說至關重要的核心要素。

[4]印度所謂“阿魯納恰爾邦”的絕大部分地域是被印度非法侵占的中印傳統習慣線以北和非法的“麥克馬洪線”以南的傳統上隸屬于中國西藏地方管轄的領土。

[5]有關“印度本部”與印度東北地區的差異及其對印度國族整合造成的挑戰可參見吳曉黎:《國族整合的未竟之旅:從印度東北部到印度本部》,《中央民族大學學報(哲學社會科學版)》2015年第4期,第9-17頁。

[6]例如成立于2002年的穆斯林組織穆斯林國民陣線(Muslim Rashtriya Manch, MRM)便是隸屬于國民志願服務團的穆斯林組織,體現了印度教民族主義對穆斯林群體的系統整合。

[7]“民主的地方語言化”這一概念是人類學家米露西娅·凱盧蒂(Lucia Michelutti)考察北印度亞達夫(Yadav)種姓參政時提出的概念,指民主的觀念與實踐嵌入了特定的文化與社會實踐,且這一過程能夠爲大衆所接受。印度人民黨在特裏普拉邦選舉中取得的勝利,與它得到當地政黨的認同與支持密不可分。它將自身的形象塑造成一個國家的政黨而非宗教或教派的政黨,同時又爲部落民留出了一定的政治空間。

[8]帕勒登杜·赫裏謝金德爾,19世紀印度著名詩人、劇作家,被稱爲“現代印地語文學之父”。

[9]宣傳員爲國民志願服務團的全職幹部。

責任編輯:伍勤