1898年,是中國近代史上一個非常重要的年份。這一年,一場戊戌變法震動全國,至今仍是史學熱門話題。

1898年3月6日,清政府與德國簽訂了《膠澳租借條約》。4月10日,德國記者保羅·戈德曼受《法蘭克福報》指派,從意大利熱亞那港出發,對中國進行采訪。

戈德曼乘坐的德國“普魯士號”遠航機械船出發後,穿越地中海,經由埃及、蘇伊士運河、亞丁灣,遠航至歐洲式東方新城——新加坡。而後,他從香港登陸,經廣州、上海,一直深入到中國腹地,進行詳盡考察。在上海,他沿長江乘船而下,在鎮江、漢口、武昌等地停留。在膠州灣的青島、威海、芝罘(煙台)等地,他深入探訪了剛剛納入德國租界的膠州地區。當然,他也到訪了天津和北京。

戈德曼筆下的目睹所見,有助于我們了解19世紀末沿途城市的風光風貌以及中國社會的面貌。他以記者的敏銳和作家的文筆,記錄下香港、廣州、上海、漢口、武昌、膠州、天津、北京等晚清城市的風情,頗有畫面感。作爲德國記者,戈德曼對中國是持友好態度的,在反對納粹等重大曆史問題上,他的立場和氣節是令人贊賞的。但需要注意的是,在當時的特定曆史背景之下,戈德曼的視角是德國式的,有時候難免流露出一些種族的傲慢,甚至偶爾會帶有殖民者的口吻,這既是曆史的局限,也有著他個人的偏見。

1898年11月初,拜訪了剛剛下野的李鴻章後不久,戈德曼寫下了他對北京這座城市的觀察。本文特別選擇了其中戈德曼對北京商業街區的記述部分,相較于其他內容,這些文字尤顯輕松,但也從中可窺一斑。

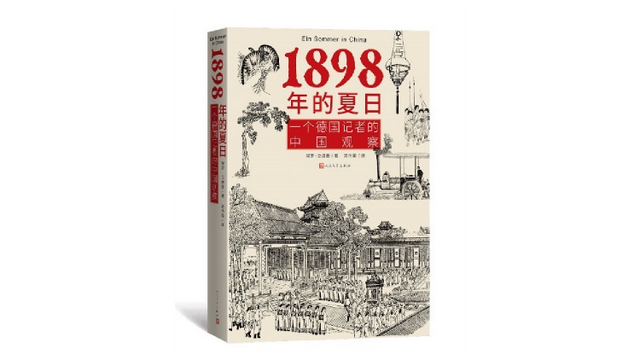

以下內容節選自《1898年的夏日:一個德國記者的中國觀察》,小標題爲編者所加,非原文所有。已獲得出版社授權刊發。

《1898年的夏日:一個德國記者的中國觀察》,[德]保羅·戈德曼著,吳偉栗譯,人民文學出版社2022年1月版。

從哈德門一直到北京火車站,

最棒的商店都位于巷弄之中

北京在主要街道及商業街道上,如同中國其他城市一樣,每間房屋就是一家商店,而每間商店就是一戶房屋。這些房屋以一種在中國其他地方都不會見到的方式興建。

北京有獨特的風格,木樁作爲建築的主要結構及基本樣式被廣泛運用,這些木樁不單單是立在房屋前方,也會立在房屋內部,他們是房子的一部分。建築過程是從下方開始建造房屋,而結束于上方的欄杆。或者應該說,北京就是一座木樁之城,而房子就在木樁底下,像是抽屜一樣被移入。房屋立起的柱子約莫是房屋三分之二的高度,整體的外貌就像是有三分之二是由空氣組成的,真是了不起的一座城市。居民在他們的房子裏,就像是在空中樓閣裏棲居著一樣。他們盡可能地把空氣也給蓋進房子裏。屋頂的欄杆很多是斷裂的,屋脊最前方躍出的彎曲木梁,連接著龍頭。一塊簾布由上而下地懸挂在一間木雕商店的入口處。

依著中國人的習慣,商店入口是沒有門的,欄杆的頂端蓋著錫制或鍍了金的蓋子,欄杆、木樁頂端以及木雕品,常常都被鍍上金。一棟新蓋的房舍,在陽光底下會閃亮得像是一件奇妙的金色玩具,但多數的民宅都被灰色髒汙給覆蓋了,不僅色澤上失去了東方的光澤,形式上也失掉了輕盈與優雅。

電視劇《新京華煙雲》(2014)劇照。

北京最高貴的人,就是宅邸裏有最多柱子的人,中等階級的人有兩根便足夠了。但在北京富有的商店區裏,可能會有六或八根。如果有木棍立在某個商店前,底下有石頭基座,頂端還挂著龍旗的話,那就意味著這是一間當鋪。在一些商業街道上可以看到許多這樣的旗幟。

居家附近有一家當鋪,可以典當自己的衣物,對中國人而言似乎是不可或缺的。街道上經常出現木棍,上頭飄揚著代表商店的旗幟,或許在這裏可以尋找這類建築風格的起源。就像先前提過的,北京的主要幹道都有軍用道路的樣貌。大街是如此寬敞,以至于商人們簡直得用棍子才攔得到顧客;而原本用于商店經營的木頭,在這群建築師手中,最後都被用來裝點房屋了。

從哈德門一直到北京火車站,筆直寬廣的道路上充滿著商業活動。最棒的商店都位于巷弄之中,尤其是從哈德門出發,向右轉進漢族城區的那些小巷。一般而言,藥材行有最昂貴的裝飾,比起健康的人,他們更能從病人身上賺取利潤。連肥皂行也以奢侈的行頭吸引著衆人目光,中國人似乎要買很多香皂,但是,由于他們對這些清潔用品表達出害羞之情,因此肥皂行的奢侈並不好理解。他們要這些肥皂做什麽?也許是用來嚇唬孩子的:“如果不乖,就拿這個洗澡!”也許是當作食材使用——這個說法可能是真的,因爲肥皂行經常和糕餅店相連。由後者的精致裝潢來看,這些北京的糕點師傅同樣過得很不錯。就跟我們德國一樣,這些糕點上用糖寫下有意義的文字,否則看起來就沒有那麽誘惑人了。中國的基本色調灰色也延伸到這些東西上。但是,如果從隔壁拿點兒肥皂一起做烘焙,顯然又是不太可能的事。

水果商也挑動著人的胃口。此時籃子裏通常放的是北京的秋季水果——柿子,像是扁平的柳橙。在這座城市的園林裏,一年四季都可以在樹梢間看到這種金黃色的柿子在發亮。對中國人來說,這可是極爲美味的食物,尤其是它在樹上挂了那麽久,直到被霜凍。歐洲人覺得這味道嘗起來像是含水的發蠟,不過也許這正是中國人覺得美味的原因。其他的籃子裏則是放著漂亮的深藍色葡萄,連櫻桃也是有的。

電視劇《四世同堂》(1985)劇照。

在水果商前面的街道上,有由黑色石頭組成的小烤爐,上面有圓錐狀的突起,冬天人們在那上頭烤栗子。不少房屋裏的火爐都是用球狀的泥炭加熱,北京居民把這些燃料放在街上晾幹,以便維持它完整良好的狀態。在秋天騎馬經過北京的街道時,便會穿越這些放在屋前屋後,爲了接下來的冬天而儲備的黑色泥炭球。

顧客不買的東西都很便宜,

吸引顧客的東西都昂貴到讓人買不起

漢族城區裏的服飾店,可以通過從屋頂垂放到街上的狹長布料辨識出。在這些服飾店裏,從早到晚都有全套服飾打折,拍賣時還會伴隨著叫賣聲,一般由兩名店員負責。其中一位從一堆衣物裏拿出一件長袍交給另一位,並開始吟唱一段音階向上的叫賣詞;另一位在展開這件長袍時則唱另外一段音階向下的叫賣詞。服飾二重唱的旋律給人留下印象,無論喜不喜歡都會整日萦繞在耳朵裏。若是能理解歌詞的意義,我想一定會相當有趣。也許可以在我們這裏辦上一次這種音樂戲碼,讓拍賣人唱一段《晚星之歌》(歌劇《唐懷瑟》裏的一首歌曲)中的旋律之後,接上一句“全新男用西裝”,聽起來一定相當美妙。

賣油店的前方往往挂著銅罐做標示。那會讓人想起歐洲理發店裏盛裝毛發用的盤子。許多大型商店都賣茶葉。販賣活雞鴨的商人面前,羽毛上帶著點粉紅色澤的鴨子在編成圓形的籃子裏呱呱叫著。鞋店裏,地面上、牆上都放著鞋子,全部都精心地用紙包裹著,防止被北京空氣中四處飄落的塵埃給弄髒。這還是有必要的,如果把一件東西拿出去,半個小時之後再拿回來,上面就會蓋上一層薄薄的髒灰。即使關上門窗,灰塵還是會進到房子裏,當然也會進到寬敞的商店裏。

商人們想盡辦法與之周旋,從中可以得出某種對比:買家、賣家、以及上頭有著一丁點塵埃的商品。鍾表商則有最徹底的做法,如果在孩提時期你曾經試著把鍾表裏的水甩掉讓其繼續運轉,你便會知道鍾表是不喜歡有異物跑進它裏面的。時鍾告訴人們時間,這是一項極其精細的工作,以至于只要有一點塵埃侵入,時間就可能被幹擾,因此,北京的鍾表商必然想盡辦法防堵塵埃。于是,他們便在商店前面裝上玻璃櫥窗和店門。鍾表商是唯一這麽做的商家。

古董商人都是些優雅的男士,店鋪裏則塞滿了美妙的物件。顧客不買的東西都很便宜,而吸引顧客的東西都昂貴到讓人買不起。很難想象,古董商人在此狀況下是如何獲利的。一定在某個地方潛藏著利潤,因爲商品價格會高達上百或上千。所有的銅制香爐毫無疑問都應該來自明朝;而所有的花瓶都應該來自康熙與乾隆時期,因爲這段時間生産的瓷器是最昂貴的。

電視劇《四世同堂》(1985)劇照。

會減損商品價值的缺損——花瓶上的某個燒制失誤,玻璃上的裂痕等,在古董商人那裏都被稱爲“毛病”。就在近日,某人跟李鴻章先生提及太後所進行的政變,並問及可憐的年輕皇帝的作爲與未來時,這位中國老官員露出了奸笑,並回答道:皇帝有“毛病”。

每一個四處遊走的商人都有自己的樂器,

卻始終只有一個音調

住在帝國首府,人們當然可以爲自己的修養做點事情。有一條特別的街道,路上滿是書商和舊書攤。在這條聚集如此多書籍的巷弄裏,四處一片寂靜,使用文字的人不發出一點聲響,仿佛聲音只在他們腦袋中。這條北京書街會讓人想起(巴黎)拉丁區的某條街道,那裏的大型圖書館不發一語地站在民房之間——那是一個不使用拉丁語的小規模拉丁城區。

在北京的書店裏,書本都被擺放在櫃子上。書的標簽向外,上頭寫著書名。在這裏,可以用很便宜的價格買到五經,那是一組包含多本書籍的套書,被放在一個藍色的匣子裏,就像中國象棋一樣,以相同的方式被鎖在其中。若是對經典沒有興趣,也可以買一些不雅的畫冊,這當然會比孔子與孟子的至理名言要貴得多。與這些畫冊相比,孔孟智慧的確要遜色多了。這些畫冊有一個特殊作用——作爲新娘禮品。在宮廷鬧劇裏有一幕離別戲爲人們所知,一位要出嫁的女兒和哭得淚眼婆娑的母親告別。中國年輕女子婚前看了一眼收到的圖冊禮物後,立刻會被這些實用知識給啓蒙,再也不需要一位哭成淚人兒的媽媽了。

書店街也有印刷工作在進行,印刷作坊店門前放置著要晾幹的印刷板。在這些用來印制長形圖樣的木板或石板上,還都留著墨水的痕迹。此外,在這條書店街上,人們可以買到成爲一位有學養之人所需的一切東西。紙店、墨水店、毛筆店林立,當然還有眼鏡行。若想成爲一位飽讀詩書之人,就得先弄一副眼鏡挂在鼻子上。

幾乎所有的街道上都有樂器行,這會讓人猜想,北京是一座音樂之都嗎?但是,我一個異鄉客顯然不會去聽中國樂手演奏的東西,那仿佛完全沒有接觸過藝術一般。若說北京有音樂之都的含義,也許是建立在音樂是吵鬧聲響這個認知上。每一個要賣東西的中國人,特別是街頭販商,都會盡可能用更多的嘈雜聲來推銷。有許多中國人只通過制造聲響吸引他人,而不是將自我的音樂修養呈現在他人面前。這種聲響如果配上音律,聽起來會好聽一些。北京每一個四處遊走的商人都有自己的樂器,最起碼有自己的吆喝聲,但卻始終只有一個音調。在這裏,音樂似乎在樂譜上是被分開的,並被分配到不同的民衆身上,于是這些樂聲脫離了和諧一致,獨自在街道上流浪。

一位販商帶著一個鈴铛挨家挨戶地推銷商品;另一個則帶著一個中空的木頭,用棒子在上頭擊打發出聲音;第三個帶著門環;第四個拿著音叉,在一塊鐵片上敲擊;第五個則攜帶某種喇叭,就像是歌劇《阿依達》裏面的凱旋之舞所使用的。商人們通常伴隨著樂器聲前來,不同的聲音意味著不同的商品或服務;有時候是以歌聲提示某商品的售賣。來自街頭的呼喊聲整日不絕于耳,人們若是坐在房間裏頭工作,會對這些呼喊感到憤怒,他們在你耳中灌輸一個念頭:他們想讓你買生活中並不需要的東西。

有時候,會有商人蹲坐在房屋大門前,就是一吆喝數個小時,即使大家都曉得,他人就在那裏,無須如此喊叫。想要等他喊到聲音沙啞嗎?那只是徒勞,中國人的喉嚨不會變得沙啞。如果他認爲,吆喝就是他的職責,那他會堅持到生命結束,或是堅持到突然有巨石從他頭上落下爲止,假如這塊落石不夠堅硬,他甚至會在石頭旁繼續喊叫。這種叫賣商人唱的小調,聽起來頗似痛苦的哀歎。當北京城上方的天空變得陰慘,人們向著隔絕外部的世界、也隔絕財富與美好的滿洲城牆望去時,聽到這樣無可慰藉的痛苦激發出的哀鳴,穿越巷際一再出現,著實令人傷感。

電影《邪不壓正》劇照。

隨著太陽下山,街頭叫賣的小生意人也回家了。夜裏應該是寂靜與平和的吧?因爲沒人會在夜半時刻離開家,誰會想跟鬼魂撞在一起呢?所有大門都被上了門闩,沒有車行駛在被遺棄的街道上。但此時,守夜人開始了他們的工作。在北京,這群維護夜間秩序的人,主要職責就在于妨礙居民安眠。

守夜人從早到晚都在休息,屬于不在白天喊叫的一群人,仿佛爲了彌補這一不足,他們便在夜裏喊了起來,從一條街到另一條街,呼喚著彼此。此外,他們還拎著一個銅鑼,巡視時不斷地向前傳遞著聲響。在我的窗下,甚至站著一位帶著小鼓的值夜官員,來回在巷弄裏穿梭。守夜人的噪音在什麽程度上對被守護的居民是必要的?給他們能帶來怎麽樣的福祉?這完全讓人摸不著頭緒。但是,守夜人給小偷帶來的好處卻是相當清楚的:小偷永遠知道警察現在在什麽地方,並且能夠在一片吵雜間隙的靜谧之中,搜索入侵的房屋。因此,這群守夜人替小偷減輕了“工作”時的沉重負擔。

原文作者丨[德]保羅·戈德曼

摘編丨安也

編輯丨青青子

導語校對丨劉軍