陳曉平

1899年12月31日,梁啓超抵達夏威夷,居留7個多月,其間發生了不少大事小事。與孫中山的分合、檀香山保皇會的成立壯大爲其中荦荦大者;小事之中,假護照爲一樁,籌款“受騙”爲一樁,都值得重新探討。此外,梁啓超想象中的與何蕙珍的所謂“戀情”,如今看來實系神女無心、襄王多夢,何蕙珍演講揭示的本土女權主義海外傳播路線更值得注意。1900年梁啓超夏威夷之行,學者郭世佑、陳忠平已有豐碩成果,筆者擬利用更多英文報道拾遺補缺,也試圖澄清一些誤傳。

梁啓超

抵檀日期歧出

1899年12月20日下午1時30分,梁啓超從橫濱乘坐“香港丸”(Hong Kong Maru)前往檀香山(火奴魯魯)。可怪的是,他抵達檀香山的日期,竟有兩種說法。任公自己在《檀香山遊記》中寫道:“三十一日,舟抵檀香山,午後兩點登岸……余之登岸也,埠中同志無知者,一人獨行,言語不通,甚苦之,于是投亞靈頓客寓暫居。”亞靈頓客寓,即Arlington Hotel。他自己用日記形式記載,言之鑿鑿,似無可疑之處。

2000年,近代史學者郭世佑發表《梁啓超庚子滯留檀香山之謎》一文,對此提出疑問,認爲梁啓超抵檀日期,應爲1899年12月30日。郭世佑依據的是清廷駐檀香山領事給駐美公使伍廷芳的報告:“十一月廿八日日本郵船名香港丸抵口,當即會同美國稅關官員登船,嚴密稽查。”(《伍廷芳集》第75頁)該領事自言見到梁啓超,農曆十一月廿八日換算公曆爲12月30日。郭世佑問道:“究竟是長途勞累而且還暈船的梁啓超自己記錯了,還是清方領事的禀報有誤?待考。而一般說來,後者的工作流程當有逐日記載,其失誤的可能性更小。”

檀香山領事負有監督梁啓超動向的責任,郭世佑認爲他發生失誤的可能性小,這個判斷如今看來不准確。檀香山領事這次情報失實,究竟是有意爲之還是純屬失職,仍有待考證。“香港丸”原計劃于12月30日抵檀,稍作停留,當天繼續前往舊金山,這在12月29日檀香山報紙The Pacific Commercial Advertiser船期公告有披露。

但事實上“香港丸”31日才抵檀,是在途中遇到大風暴造成的延誤。這艘郵船開往舊金山的時間也因此推後到1月1日中午。梁啓超《夏威夷遊記》對此也有簡略記載。1月1日,《太平洋商報》專門報道了“香港丸”遭遇風暴的驚心動魄的旅程,巨浪翻騰,前路茫茫,郵船不得不抛錨32個小時,等待風暴平息。24日晚,暴風打斷了船首斜桅,一個船員被巨浪抛入海中,努力營救,終歸無效。無論如何,“香港丸”比原定計劃延遲了1天抵達,報紙報道確證梁啓超抵檀日期爲12月31日。

護照問題

1月1日《夏威夷星報》報道,梁啓超“預期在夏威夷停留一個月,然後前往舊金山、紐約、華盛頓”。這次出行,梁啓超原以美洲大陸爲主要目標,尤其是華僑集中的舊金山、紐約,夏威夷只是前站,孰料一住住了7個多月。他自己解釋說:“適以治疫故,航路不通,遂居夏威夷半年。”(梁啓超《三十自述》)這一年正當夏威夷發生鼠疫,美國大陸對中國人、日本人入境嚴加限制,當時實行隔離14天的規定,即赴美前“往海濱關閉半月,乃許行”。(上海人民出版社《梁啓超年譜長編》第204頁,以下引用簡稱《長編》)但防疫控制並不是他滯留夏威夷的唯一原因。

檀香山正埠

同一天的《夏威夷星報》刊登抵埠貴客名單,從“香港丸”郵船下來的有兩名日本頭等艙旅客,第一名叫做B. Kashiwabara,第二名爲Yoichi Abe。表面上看,似乎沒有報道梁啓超抵達的消息。其實不然,Kashiwabara正是梁啓超的護照姓氏,漢字寫作“柏原”。同一報紙新聞版面說,梁啓超已入籍爲日本國民(subject),改名Kakuabala,這個拼寫錯誤估計是道聽途說所致,至于說梁啓超入籍日本,事出有因,報紙並無捏造。一經抵埠,梁啓超“是日即往見日本領事齋藤君,適外出,未得見,見副領事田中君而歸”。(梁啓超《夏威夷遊記》)他前往日本領事館,是以“日本國民”身份向“本國”領事官報到。當天他只見到副領事,梁啓超心有不安,過兩天又專程登門拜訪,終于見到正領事,一顆心終于落了地。

梁啓超一下船,到旅館安頓下來,立即前往拜訪日本駐檀香山領事,此事對他來說是第一要務。他持日本護照入境,法律上說即屬日本國國民,應受日本領事保護。清廷對梁啓超赴美十分驚恐,曾發電報要求駐美公使伍廷芳嚴加防範。若清廷檀香山領事傾注全力加以留難,梁啓超連入境都有問題,遑論開展工作,甚至會有危險。梁啓超必須第一時間拜會日本領事,取得對方提供領事保護的當面承諾。

梁啓超這次以亡命之身赴檀,清廷總理衙門、各口岸海關當然不會給他頒發護照。他是冒用日本人柏原的護照入境檀香山。丁文江、趙豐田《長編》稱:“先生此次出遊原是應美洲華僑之邀遊曆美洲的……出發時爲旅行安全計,先生並冒用日友柏原文太郎的姓名和護照。”4月4日,梁啓超上康有爲書說:“檀禁華人更甚于金山,弟子之來乃以柏原名來者,僅能登岸耳;美境尚未可知也。”(湯志鈞等編《梁啓超全集》第19卷第184頁)按《長編》的敘述,似乎梁啓超是直接用了柏原文太郎(Buntaro Kashiwabara)的護照。柏原文太郎是梁啓超當時最親密的日本朋友,做過他的居亭主人。《楊維新與丁在君書》稱:“此君與任公先生交厚,當時約爲兄弟。”梁啓超赴檀之前,柏原前來送別,賦詩相贈:“我昔靈山會,與君爲弟兄。千劫不相遇,一見若爲情。許國同憂樂,論交托死生。如何別容易,無語只惺惺。”任公與柏原的關系,可用生死之交來形容。

學者杜卓爾2002年曾發表《梁啓超以日本護照赴夏威夷事件(摘要)》,(《瓊粵地方文獻國際學術研討會論文集》第11頁)依據東京外省外交史料館的檔案,認定梁啓超入境時持有的是“柏原文次郎”的護照。如此,則《長編》記載有誤。日本駐夏威夷領事館對梁啓超是否入籍日本沒有把握,對此進行調查,發現找不到梁啓超的入籍證明,但聯系到了柏原文太郎,柏原文太郎在一封信中解釋了他的護照如何落入梁啓超手中,論文摘要沒有披露細節。領館經過調查,明白梁啓超並未正式入籍,日本政府沒有責任保護梁啓超。夏威夷領事遂通知日本駐舊金山領事,如果梁啓超入境美國本土時護照被沒收,“他將會有危險”。3月3日,梁啓超上康有爲書,陳說去舊金山“上岸之無把握最可慮耳”。到舊金山上岸沒有把握,指的是護照有問題。

相當長時間內,學界都將梁啓超滯留檀香山歸因于疫情。現在看來,梁啓超不便去美國的原因,是防疫控制與使用假護照兩者兼而有之。若清廷駐美使領館情報准確、證據確鑿,向美國移民局舉報,移民局可沒收假護照,對梁啓超十分危險。

4月29日,梁啓超致信康有爲:“美屬弟子現時暫不往,實前者持日人名字之護照來,今日領事言,若往金山,彼處日吏不能肩保護之責;苦口勸勿往,並雲已告金山領事,此護照作爲廢紙,若往恐生大不便雲。故今只得暫留招待,前所托美人事,回複若何,再爲後圖。”(《長編》第231頁)到7月初,據郭世佑所引梁啓超致孫眉函,梁氏似又改變主要,想冒險一試,因行前收到新加坡、香港兩地要求他東歸襄理起義的電報,赴美計劃又再次終止。

檀香山領事楊蔚彬

清廷駐檀香山領事楊蔚彬不僅弄錯了梁啓超抵達日期,還把梁啓超護照姓名也弄錯了。楊蔚彬就梁啓超入境一事,呈遞禀文給駐美公使伍廷芳稱:“十一月廿八日日本郵船名香港丸抵口,當即會同美國稅關官員登船嚴密稽查,其搭客姓名冊內,並無梁啓超其人,亦無中國裝束、形迹可疑之人;惟頭等客艙內有已經易服剪發自稱籍隸日本之吉田松陰一名,其面貌與市間所售梁逆照相片無異。經稅關再三盤诘始露痕迹。惟該逆持有日本政府護照,礙難駁回。”(《伍廷芳集》上冊第75頁)楊蔚彬說梁啓超護照名字爲“吉田松陰”,這個說法肯定錯了,卻也有一定由來。

吉田松陰(1830-1859)是日本幕末時期著名的志士、思想家、教育家,倡導“尊王攘夷”思想,勤于著書講學,因策劃暗殺藩臣而被處死刑。吉田的學生高山晉作繼承其遺志,打響了幕末維新第一槍。梁啓超極仰慕這兩師徒兩人,將吉田松陰譽爲“新日本之創造者”,1906年還出版了《松陰文鈔》一書。1898年12月2日《申報》稱:“中國逆犯康有爲之徒黨梁啓超,遁迹日本後,自知罪大惡極,不容于禮儀之邦,遂竄入日籍,更其姓曰吉田,名晉。”因仰慕吉田松陰與高山晉作,梁啓超到日本後曾化名吉田晉,此事經《申報》報道後,海內外華人多有知之者。楊蔚彬報告的錯誤,是想當然地利用了不可靠的報章報道,也意味著他沒有看到護照上的登記姓名“吉田文次郎”;邏輯上還有一種可能是有意爲之,但出于什麽動機作假,則殊難知曉。

楊蔚彬(1868-1929),廣東新會人,香港富商之子,舉人,弱冠追隨伍廷芳,1896年隨伍廷芳使美,任使館參贊,1898年美國吞並夏威夷,清廷以楊蔚彬爲駐檀香山正領事。楊蔚彬奉清廷嚴令,不得不按要求行事,他對檀香山保皇會的活動,確有壓制、阻撓行動,曾將保皇會名單上報清廷,使清廷得以抓捕保皇會成員在中國的家屬,當時夏威夷英文報紙多有報道。

楊蔚彬

楊蔚彬對檀香山保皇會成員的迫害,令梁啓超極爲憤怒,兩個新會同鄉因公事而産生私仇。1902年8月4日,梁啓超發表《民選領事問題》,對楊蔚彬展開猛烈攻擊:“中國駐紮檀香山領事楊蔚彬,貪汙殘暴,阖埠僑商久欲得其肉以爲食。”(《新民叢報》第13號)8月12日,清廷有上谕一道:“交外務部。軍機大臣面奉谕旨,有人奏,檀香山正領事楊蔚彬、古今輝同惡相濟,魚肉華民,有售煙、販人、聚賭各款,請饬查辦。等語。著外務部查核辦理。”(《光緒朝上谕檔》第28冊第177頁)合理推測,這是梁啓超透過有關系的京官,摭拾無根之談,參劾楊蔚彬以作報複,迫使楊氏去職。

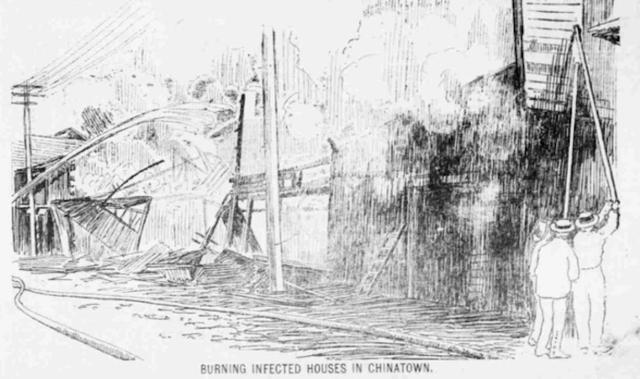

楊蔚彬在檀香山,協助清政府迫害保皇會會員家屬一事確屬汙點,但參劾奏折所言大多不實。楊氏任內,保護華僑方面不僅是盡力盡責,簡直可以說表現英勇。1900年初檀香山大疫,1月20日美國殖民當局封鎖華埠,有一華僑染疫,軍警焚燒其房屋,火勢失控,即將延燒全埠;楊蔚彬率領華僑突破警戒線“沖圍而出”,保住了數千人性命,事後並加以救濟、安撫,無微不至。事定之後,華僑團體寫成《華僑恭頌楊領事文》作紀念。(1929年《檀山華僑》“華僑史”第39-40頁)楊蔚彬還盡心調查華僑損失,向美國政府力爭,終于讓華僑得到適當補償。(歐濟霖等《新會華僑華人史話》第65-66頁)

華埠焚燒染疫房屋

被劾罷職之後,楊蔚彬回香港繼承父業,爲清末民初香港商界領袖之一,1905年結識陳少白,加入同盟會,廣東光複後任軍政府籌饷局主席,從香港籌款200多萬元,對辛亥革命有較大貢獻。入民國後,楊蔚彬主要使用“楊西岩”一名。孫中山開府廣州,楊西岩在財政方面助力甚大。當他在檀香山奉命壓制保皇會時,被人看作清廷鷹犬,孰料後來變成孫中山在財政方面的得力助手。今人有條件了解楊蔚彬後來參加革命黨、力助孫中山的後事,才不至于把他只認做壓制檀香山保皇會的幫凶。

赫欽騙錢乎?

學者張朋園曾認爲,夏威夷商界聞人赫欽騙走了梁啓超2萬銀元。兩人本來約定一起去紐約,後梁啓超未能成行,赫欽一人獨自前往,“赫欽去後,消息全無,任公再度受騙。”(吉林版《梁啓超與清季革命》第99頁)3月20日,梁啓超禀複康有爲,菲律賓雇傭軍“五百人每月僅需一萬五千(華銀)之間”,2萬銀元對准備起兵勤王的保皇會來說十分重要。梁啓超被騙一說多年裏已被學術界廣泛接受。證諸當年夏威夷各報紙報道,此說似有再議的必要。

1898年3月,在公平人壽保險公司(Equitable Life Insurance Company)工作的赫欽(Clinton J. Hutchins),帶著西方名人給李鴻章介紹信,從夏威夷出發前往中國、日本。(1898年3月29日《夏威夷星報》)這年5月2日,上海《北華捷報》也報道了公平人壽公司赫欽抵達上海的消息,並說他將在中國待上一段時間。8月15日,該報又報道赫欽從武昌乘船赴天津。

1900年1月4日,《夏威夷星報》稱,太平洋人壽保險公司赫欽,昨天代表保皇會梁啓超拜會外務大臣莫特-史密斯(Minister Mott-smith),詢問“逆犯”梁啓超在夏威夷會不會被強制遣返。1898年,美國吞並夏威夷王國,派莫特-史密斯常駐夏威夷,相當于“欽差大臣”,監督夏威夷政府的施政。莫特-史密斯給赫欽打包票說:放心,梁啓超將享受美國的自由與保護。

赫欽自稱:一年多前,他常駐北京的時候,認識了康有爲、梁啓超;慈禧太後發動政變當天,他剛好從天津回到北京,當他騎馬前往酒店時,見到梁啓超匆匆逃往日本公使館;又稱他曾在李鴻章府邸見過梁啓超。赫欽先後服務的兩家公司,均爲當時居于前列的大型保險企業。赫欽擔任太平洋人壽保險公司夏威夷地區經理,屬于商界翹楚,信用素著。赫欽還是夏威夷民主黨的主要領導人之一。以赫欽的身份地位,不像是卷款潛逃的角色。

梁在夏威夷,曾有一西人名爲“魯雲”者與之聯絡,說紐約有一富翁曾貸出3000萬元幫助古巴獨立,或可商請他提供融資給勤王事業。3月20日,梁啓超上康有爲書稱:“前書所言之魯雲,其人不甚誠實,不可恃之。現別與一人商,其人名赫欽,且雲在北京合肥座中曾與弟子相見者,政變時彼正在京。此人在檀爲有名望商家……弟子一到,彼即來見。爾後月余,未曾與商大事。昨數日前,始商之,彼發大心,肯偕往紐約,謂若弟子往見各富豪,肯簽名許以非常利益,事之成可望八九。弟子決于下月偕往,唯彼在檀,薪工甚昂,與之同行六月,須萬金(美國紙)乃能償其利益。既與檀中同志共商,皆謂此人可信,孤注一擲亦無妨。現決意以本會所收得美金萬余充此事之用……”(《長編》第204頁;標點符號有一處更動)

4月5日,梁啓超禀康有爲稱:“現托赫氏所辦之事,需費二萬元(華銀)。”(《長編》第213頁)張朋園《梁啓超與清季革命》一書據此認定赫欽拿了梁啓超2萬元去了美國,“消息全無”。此事仍有再探討的空間。原因在于,這個融資計劃,最初是一個叫“魯雲”的西人向梁啓超提出,後來覺得此人不誠實而終止,轉而與赫欽商量。換言之,這次是梁啓超主動聯系赫欽,請他幫忙遊說紐約的風險資本家。梁啓超扮演主動角色,赫欽是被動一方。梁啓超曾預定4月11日與赫欽一道赴美洲大陸,因假護照問題未能成行,被迫委托赫欽單獨赴美,全權辦理。

從4月26日至5月3日,赫欽鄭重其事地連續在夏威夷報紙刊登授權委托書:“敝人不在本島期間,威廉·布萊斯代爾先生代表我全權處理各項事務。”公開刊登委托書的舉措,似意味著不論事情成否他都會返回夏威夷。5月5日,赫欽搭乘日本郵輪“美國丸”前往舊金山,(1900年5月5日《太平洋商報》)7月26日乘坐“裏約熱內盧”號輪船回到夏威夷。(The Honolulu Republican, July 27, 1900)下船不久,赫欽即以“中國通”身份接受采訪,大談當時北京使館區被圍情況,對融資一事沒有提及。(The Evening Bulletin, Honolulu, July 27,1900)7月30日,《夏威夷星報》就保皇會問題采訪了赫欽,稱之爲“太平洋人壽保險公司地區經理”,曾在北京住過兩年。赫欽回檀,既見諸報紙“抵港旅客”名單,抵埠後又馬上接受記者采訪,第二天見報,這似乎不是騙子應有的行爲。10月15日,赫欽參加夏威夷民主黨大會,此後一直到1918年,都可看到他在夏威夷非常活躍,見報超過800次,擁有很高聲望,1918年曾被提名爲夏威夷總督候選人。此前學界認爲赫欽“一去不返”的判斷是錯誤的。

赫欽向梁啓超索要的錢,是誤工損失補償,梁啓超好幾次談到金額爲2萬元。不過,1900年4月12日梁啓超上康有爲書稱,實際交給赫欽5千美元加1千銀元。(《長編》第221-222頁)當時1中國銀兩約折合0.65美元,1中國銀元約等于0.72兩。以此折算,梁啓超總共給了赫欽5400多美元,折算銀元約10600多元,與梁啓超其他場合所說2萬銀元有較大差距。

赫欽可能是在誤工損失之上加上了差旅、招待等項費用。問題的關鍵是,這是梁啓超事先同意的費用,雙方並無約定事成之後支付,而是不管成功與否都先行支付。筆者認爲,這時候梁啓超病急亂投醫、孤注一擲,這種約定盡管可以認爲不合理、不平等、很吃虧,按契約自由原則判斷在法律上並無問題。對方收到這筆費用後,只要盡力而爲,不成功也不構成詐騙。

檢索1900年7月以後的夏威夷報紙,沒有見到保皇黨向赫欽追討款項的報道。按美國制度,司法案件事無巨細都會在相關報紙上公布,夏威夷同樣如此。何蕙珍被指定爲遺囑執行人,本屬平常事,也按規定在報紙上連篇累牍登公告。赫欽回檀之時,梁啓超固然已離開,但保皇黨機關尚在,幹部人才濟濟,卻始終未見任何提起訴訟的報道。檀香山保皇會自3月份開始向政府申請立案,有位十分能幹的西人律師代爲辦理各項手續,保皇會並非無人可用,爲何對這一“詐騙案”忍氣吞聲?所謂赫欽“騙”了梁啓超2萬銀元的說法,缺乏過硬證據,反證卻頗多,似不可當作定論。

女權主義者何蕙珍

陳忠平《梁啓超與何蕙珍“情事”新考》,依據夏威夷檔案、報紙,指出各方著述對兩人關系有太多“渲染鋪張和浪漫想象”,甚至是“偏信、誤解或曲解”。該文力證何蕙珍是個女權主義者,也是堅守一夫一妻制的虔誠基督徒,對她與梁啓超的所謂“戀情”表示懷疑。梁啓超在1899年底到檀香山,但直到1900年5月24日才在家信中提到何蕙珍,6月30日家信中又說“月余不見此人”,兩人接觸時間很短,也不頻密。陳忠平認爲:“何蕙珍明智地表白雙方已無可能結爲連理,甚至無法再次相遇,因此僅僅希望獲得梁氏的照片以作紀念。然而,梁啓超卻因此展開他在夏威夷的柏拉圖之戀。”

何蕙珍爲中國最早的女權主義者之一,此事比虛無缥缈的所謂“戀情”重要得多。1902年12月6日晚,在潰潰街(Kukai Street)保皇會會所,何蕙珍用英文發表演講,乃弟何望(Ho Mong)翻譯中文。何蕙珍痛陳華人婦女長期處于被禁锢狀態,生活圈子狹窄,與外部世界沒有交流,不了解公共事務,呼籲作出改變;何蕙珍宣稱,婦女解放的時代業已到來。

演講後半段,她鄭重其事地向聽衆介紹了幾位中國女權運動先驅者張竹君(Chong Chuck Kwan)、杜清持(Too Ching Chee)、薛錦琴(Lii Kom Kom,此處姓氏拼寫有誤)的事迹。(1902年12月8日《夏威夷星報》)何蕙珍對廣州、上海女權運動的最新動向十分清楚,這些信息可能來自薛錦琴。中國本土女權主義運動,如何從廣州、上海向夏威夷、加州傳播,何蕙珍的這篇演說提供了不可多得獨家史料。將何蕙珍演講內容與其他史料結合,可約略窺見近代中國女性自我解放的最早曆史。

張竹君(1879-1964)出生于一個有著西學背景的家庭,1900年初畢業于廣州博濟醫院,先後創辦褆福醫院、南福醫院,爲女病人服務。行醫之暇,她召集官紳眷屬和相知志士,集名園演說,鼓吹男女平等,“以爲女人不可徒恃男子讓權,須自爭之;爭權之術,不外求學。”(馬君武《女士張竹君傳》,1902年《新民叢報》第七號)1904年2月日俄戰爭爆發,張竹君發起成立粵東赤十字會,准備赴東北戰場救傷,到上海時爲人挽留,先後創辦上海育賢女工業學堂、女子中西醫學院,致力于培養女性的職業能力而達到經濟獨立。1911年武昌起義一爆發,張竹君組織“中國赤十字會”救生隊前往武漢進行戰場救護,堪稱女子解放運動中“行動派”的翹楚,與單純的“言論派”有別。

杜清持是與張竹君同時在廣州出現的女權領袖。1901年4月19日,她在《清議報》發表《女子亟宜自立論》,提出女子“是貴自立焉!設女學、閱報章、交遊廣、知識多而已。”這篇文字堪稱女性自主女權運動的檄文。杜清持與張竹君相同之處在于坐言起行,在用文字加以提倡的同時,即與同志舉辦女子閱報社,1902年先後創辦廣東移風女學堂、時敏女學堂,後又主持坤維女學堂,成績卓著,爲近代廣東傑出女教育家。(黃湘金:《杜清持與近代廣州女子教育》)

1901年3月24日,年僅16歲的女學生薛錦琴在上海張園集會上發表長篇演說,呼籲政府抵制俄國對東北的侵略,被日本婦女領袖福田英子譽之爲“中華之貞德”。薛錦琴的女權觀,集中于要求女子教育權。1902年夏,薛錦琴赴美國留學,經停日本時,曾與梁啓超有過深談。何蕙珍在演講中說,2個月前薛錦琴曾在夏威夷停留。據《太平洋商報》船期公告,薛錦琴(按官話拼寫爲Sieh Kin King)乘坐“美國丸”輪船,于1902年10月15日晚上7:30抵達夏威夷,16日上午10時出發前往舊金山。從何蕙珍口氣猜測,她們兩人可能在停船期間見過面,有過深入交流。

1903年10月12日,薛錦琴在舊金山創立“中國女維新會”。該會派送的傳單指出:“又或謂男女之大分別,在男子有學問以助國家。殊不知學問由于讀書,彼未受教育之男子,與不讀書之女子何別?男子得讀書而有權利,女子獨不許讀書,而俾之失其權利,是事之大不公者。……我本國腐敗之近情,與其貧苦之現狀,皆由習俗相沿,不重女子教育之故,則男女必並重教育明矣。”(《萬國公報》光緒二十九年十一月號)留美期間,薛錦琴極其活躍,是美國華僑女權運動的重要人物。

晚清女性實行自我解放,實以張竹君、杜清持、薛錦琴爲最早,她們都在1900-1901年間開始其女權主義言說與實踐。戊戌維新時期,康梁等人有倡導戒纏足、興女學、辦女報的舉措,一時間曾風起雲湧,然而這些活動並非女性自身主導,該時期參與婦女運動的女性,幾乎都是以男性名流家屬的面目出現。以此衡量,戊戌時期的活動,只能算是中國女權運動的“前史”。與1900年前不同的是,張竹君、杜清持、薛錦琴都堅持言論與實踐並重,在獨立自主基礎上,與主張婦女解放的男性進行合作。

筆者從夏威夷英文報紙中,找到陳忠平未及注意的何蕙珍家庭史料,略作補充。1903年8月,何蕙珍父親何廣榮去世,遺下11個子女。他立下的遺囑有頗多新穎之處:給10個未成年子女每人1美元;銀行存款約3000美元,保險單價值約1000美元,以及一些公司股票,均由寡妻及長女何蕙珍繼承,以何蕙珍爲遺囑執行人。(1903年8月10日《夏威夷星報》)這個安排意味著,何蕙珍要承擔起將全部弟妹撫養教育成人、幫助其成家立業的責任。從後續報道看,何廣榮的遺産實際超過5000美元,在當時的夏威夷華人當中,算比較富裕。

附帶一說,何蕙珍在英文報紙上的名字,有過多種書寫形式,有些是記者、編輯的筆誤。據陳忠平考證,何蕙珍是廣東歸善(今惠陽)人,筆者認爲她出身客家,在遺産繼承等法律場合,用的是Ho Fui Jin,按客家話發音拼寫;在其他很多場合,也寫作Ho Wai Chin,這是按廣府話發音拼寫。後來,何蕙珍主要用Pearl Hoe,這是按“珍”的字義“珍珠”轉爲英文Pearl。

1921年7月22日,《茂宜新聞》報道何蕙珍弟弟、弟媳在茂宜島爲新生女兒擺滿月酒,何蕙珍從檀香山過來參加慶賀。令人驚喜的是,參加滿月酒慶祝活動的,有中國第一個女飛行員唐秀容(Anna Tong)和她的丈夫羅新保(Apau Paul Low)。何蕙珍和羅新保乃是廣東惠陽同鄉,羅新保母親姓何,兩人或者有一定的親戚關系。

據陳忠平所述,到1930年,何蕙珍把弟妹撫養成人,大體嫁娶已畢,她與寡母、一個單身弟弟、一個離婚妹妹同住。從她的家庭狀況看,何蕙珍是極有責任心的女子,她在與梁啓超相遇之前數年已抱定不嫁主義,明白自己擔負著撫養一群弟妹的責任,加上她的基督教信仰,應該不會産生給梁啓超作妾的念頭。梁啓超從何蕙珍求照片、贈纨扇之舉,誤以爲“神女有心”。梁啓超之前在中日兩國遇到的女子大多作風拘謹,面對夏威夷長大的活潑開朗的華僑女子,未免作過多聯想。

(注:夏威夷英文報紙The Hawaiian Star本文譯作《夏威夷星報》,The Pacific Commercial Advertiser譯作《太平洋商報》。)

責任編輯:鍾源

校對:丁曉