劉梓琳

從中世紀開始,“萬島之邦”馬來群島各國(馬來西亞、印度尼西亞、新加坡和文萊)在南海、印度洋等跨域海道中扮演著至關重要的角色,同時,這裏也成爲各種文化彙集的地方,其中以伊斯蘭文化表現得最爲突出。

如今的伊斯蘭文化的敘事(例如新聞報道、時事討論)出現失衡化的狀況,大多數媒體關注的都是恐怖主義、原教旨主義等上層建築類話題,對于民生百態、社會階層等經濟基礎基本都缺乏必要的了解和介紹;而華人華僑在馬來群島特殊的曆史遭遇,加上華文域外研究長期單方面借鑒歐美學術界的經驗,也使得海內外中文媒體對于馬來群島存在非常嚴重的偏見。

有鑒于此,筆者試圖通過梳理馬來群島伊斯蘭教發展的曆史,思考在嚴重失衡的輿論氛圍下,如何以正常的心態看待馬來群島的文化發展。本文是該系列的第一篇,介紹伊斯蘭文化在馬來群島最初的發展情況。

中介、財富與布道:9-14世紀的馬來群島穆斯林商人

現今印尼的蘇門答臘島,是當時馬來群島諸國中最爲繁盛的室利佛逝王朝(Sri Vijaya)核心所在。在9世紀的時候,室利佛逝已經成爲當時南海的一個重要中轉站。熱衷海上貿易的穆斯林,自然不會錯過到此處經商、貿易的機會。他們通過航海,活躍在“香料之路”中,把中東的香料(例如乳香、沒藥)運送到東方,再運回産自東南亞的香料(例如胡椒、丁香)。因此,他們不可避免地在當地留下一些痕迹,例如沉船和貨幣。

根據《馬來亞史》記載,當時考古學家在蘇門答臘發現一些上有阿拉伯文銘文的金幣,對應年代的是執政于9世紀的阿巴斯王朝哈裏發穆台瓦基勒(Al-Mutawakkil,822-861,847-861在位)。而到10世紀,室利佛逝王朝中出現一個名爲“遐至”/“夏池”的君主,根據學者討論,此人對應的是“哈吉”(Hajj),即穆斯林朝觐者。

對于此案例,筆者在拙作《多元文化互動中的印尼伊斯蘭教本土化》(《中國穆斯林》2020年第2期)中認爲此人不一定是穆斯林,但他大概率與穆斯林有較爲密切的接觸。基于跨文化的經濟與政治交流,以穆斯林名字爲名、實質信仰其他宗教的君主還是有幾個案例的:例如阿富汗古爾王朝創始人穆罕默德·蘇裏(Muhammad ibn Suri,終于1011年),其一生都是佛教徒,但他自己拜領阿巴斯王朝的軍職,采用穆斯林名字,而且讓兒孫改宗伊斯蘭教;地處今緬甸西部若開的阿拉幹妙烏王朝,受孟加拉蘇丹影響,曆代君主都兼有佛教和伊斯蘭教名字,但他們無一例外死後進行佛教的火葬儀式,因此得到綽號“佛教蘇丹”。

穆罕默德·蘇爾(白胡須老者),古爾王朝建立者,阿巴斯王朝的佛教徒軍官

從側面說明,伊斯蘭教雖然尚未取代早些傳入的佛教、印度教,但已經對馬來群島有一定程度的影響。現代東南亞學者把1136年吉蘭丹蘇丹改宗伊斯蘭教以及13世紀巴昔蘇丹國(Pasai Sultanate)的建立,視爲伊斯蘭教在東南亞的正式起點。

從曆史來看,區域內的宗教演變並不是一朝一夕之舉,而是在一定的民衆基礎上,由下至上逐步發生的變化。例如真正奠定阿富汗從佛教過渡到伊斯蘭教,推動力並不是古爾王朝君主自身的改宗,而是“古拉姆”雇傭兵制度下,通過軍功改變階層的阿富汗普通民衆;而羅馬帝國放棄“朱比特多神教”轉向基督教,也是因爲4世紀以來帝國內部,無論是東方的敘利亞和小亞細亞、還是西方的各“蠻族”(例如哥特),民衆大面積改宗基督教,君士坦丁大帝才通過母親海倫娜的關系,宣布基督教爲羅馬帝國國教。

新柯沙裏王朝的寺廟,建于格爾達納卡拉執政時期

無論是吉蘭丹蘇丹的改宗,還是巴昔蘇丹國的崛起,背後都是馬來群島居民自身自發的選擇以促成區域宗教文化的發展。

曆史上馬來群島信仰印度教與佛教,動力也是商賈帶動的經濟發展。而到了中世紀,隨著貿易主力軍逐步變成穆斯林——甚至來自馬來群島傳統盟友南印度的商賈主體也變成穆斯林——馬來群島的城市居民也樂于接受鼓勵商業、理論相對提倡階層平等的伊斯蘭教。

不過,即便蘇門答臘和爪哇民衆已經出現成規模的穆斯林群體,大多數馬來文化圈的君主還是保留過往的宗教信仰,只是出現了不一樣的情況:有的保留印度教、佛教信仰的同時開始了解伊斯蘭教,有的則在信仰伊斯蘭教的同時保留大量印度教的禮俗,還有的繼續維系原有的秩序體系,堅持印度教和佛教信仰。

這種事情在今天看來似乎不可思議,但在民族主義崛起之前很長一段時間,這種信仰交織不是新鮮事。例如馬來群島的重要政權新柯沙裏王朝(Singhasari)就是兼具大批量穆斯林民衆和依舊活躍的印度教-佛教僧俗貴族群體。

1292年,元朝進攻爪哇,新柯沙裏王朝處于守勢,而此時新柯沙裏王格爾達納卡拉(Kertanegara)的女婿拉登·甲亮(Raden Wijaya)同時打敗元軍和新柯沙裏軍,建立盛極一時的滿者伯夷帝國(Majapahit Empire,1293-1527)。

滿者伯夷的崛起屬于當時馬來群島“曼陀羅體系”(印度教-佛教體系)最後的輝煌期,雖然其曾通過名將加查馬達(Ghaja Mada)短暫地雄霸南洋,而且建立起衆多金碧輝煌的廟宇,留存大量恢弘的宗教雕刻,但隨著滿者伯夷與巽他之間的戰爭,以及滿者伯夷內部層出不窮的內讧——尤其是印度教和佛教權貴之間的厮殺,滿者伯夷實際的影響力僅局限于政治上的霸權。對于不斷發展的穆斯林影響力,滿者伯夷已經難以阻擋。

加雅特麗(Gayatri Rajapatni,1276-1350)的佛像雕刻。她是拉登·甲亮的妻子,格爾達納卡拉的獨生女

15世紀,對于馬來群島而言,可以說是非常具有轉折性的世紀。在此之前,馬來群島雖然已經有不少民衆接受伊斯蘭教,而且也出現一部分信仰伊斯蘭教的王國,但整體而言,馬來群島占據主要地位的秩序體系依然是“曼陀羅體系”。而15世紀即將開始之前,一場滿者伯夷發起的入侵,改寫整個馬來文化圈——從馬來亞半島到馬來群島——相應的曆史書寫,也將整個群島從原本的“曼陀羅體系”,納入到伊斯蘭文化體系之中。

流亡王公、宣慰司與傳教士家族:15世紀前半段的群島穆斯林

1397年是學術界公認室利佛逝王朝終結的年份,這一年,室利佛逝家族最後的領地——淡馬錫(Temasik,現新加坡),被滿者伯夷大軍占領。淡馬錫的一個領主,室利佛逝王族出身的拜裏米蘇拉(Parameswara,1344-1414)被迫帶著部屬一路往北逃亡,甚至不惜爲此與試圖占領馬來亞南部的暹羅開戰,最終艱難地紮根在馬六甲。

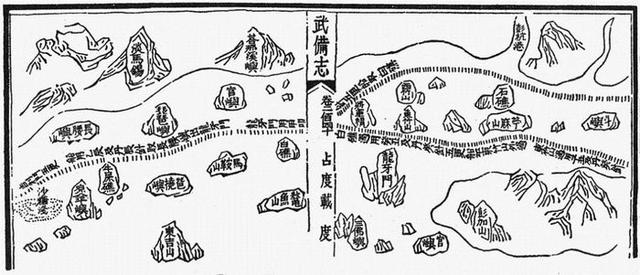

明朝文獻《武備志》裏的“淡馬錫”(左上角)

5年之後,即1402年,年近花甲的拜裏米蘇拉在子侄的擁戴下成爲馬六甲蘇丹國第一任蘇丹。不過這個時候,拜裏米蘇拉本人雖然拜領了作爲穆斯林君王的“蘇丹”頭銜,而不是過往的“拉者”(Raja,印度文化圈的地方君主頭銜),但他還沒有正式皈依伊斯蘭教——他的名字依然是印度教風格,而他自己的行政體系,在他執政初期也是依照傳統的“曼陀羅體系”。

他的舉動某種程度上體現了馬來亞南部已經紮根的伊斯蘭教傳統——無論是馬六甲的民衆,還是支撐馬六甲經濟的商人,大多數已經從原本的印度教、佛教和巫術信仰轉變爲伊斯蘭教。包括拜裏米蘇拉自己的孫子,也接受伊斯蘭教的割禮並取名“穆罕默德”——在定都馬六甲之前,爲了得到富可敵國的南印度穆斯林商人的支持,拜裏米蘇拉讓自己長子伊斯坎達爾(Iskandar,約1370-1424)迎娶巴昔公主爲妻,之後巴昔公主誕下拜裏米蘇拉的長孫穆罕默德。

爲了贏得更多的外交支持,一方面拜裏米蘇拉積極與穆斯林打好關系,另一方面,他也尋求其他政權的支持,爲室利佛逝王族得到可生存的空間。此時,他最大的兩個敵人都是“曼陀羅體系”的大國——暹羅與滿者伯夷;而能與他結盟的,除了以儒家思想爲正統的大明王朝,就剩下蘇門答臘和馬來亞一圈穆斯林國家,這讓拜裏米蘇拉不得不思考是否應該繼續“曼陀羅體系”。

拜裏米蘇拉畫像

爲了得到盡可能多的支持,待馬六甲蘇丹國逐步穩定,拜裏米蘇拉選擇放棄“曼陀羅體系”,轉向另外兩種在東南亞尚未紮根的系統——與大明建立朝貢關系以及接受真正的伊斯蘭蘇丹國體系。

1405年,拜裏米蘇拉第一次派遣使者前往大明,請求明朝能接受馬六甲的朝貢。當時明朝已經開啓“鄭和下西洋”,鄭和艦隊在馬六甲也確實受到相當多的支持,由此明朝允諾與馬六甲蘇丹國保持朝貢關系,直到1511年馬六甲蘇丹國被葡萄牙滅亡。

至1412年,拜裏米蘇拉正式確認馬六甲蘇丹國的“蘇丹國”政治體系,自己也不局限于拜領“蘇丹”頭銜,還明確國內政治系統不再沿用過往的“曼陀羅體系”。有的學者將其列爲“拜裏米蘇拉正式皈依伊斯蘭教”的開端(主要是穆斯林學者),但有的學者則保留觀點,認爲拜裏米蘇拉自己沒有改宗,改宗是從他長子伊斯坎達爾這一代開始的(主要是歐美學者和華人學者)。隨著兩年後拜裏米蘇拉的去世,馬六甲正式定型,成爲一個以伊斯蘭教爲國教的馬來大國。

馬六甲的崛起無疑觸動了滿者伯夷在南海的霸權:此時滿者伯夷在此前殺死明朝職官,並且對鄭和艦隊實行過騷擾,與明朝關系非常惡劣,馬六甲的發展肯定是明朝樂見的結果。明朝需要有這樣一個政權打破滿者伯夷的壟斷,維護自身在南海地區的影響力;與此同時,伊斯坎達爾和其子穆罕默德都是非常有才幹的君主,他們積極維護自身與其他馬來蘇丹國的外交關系,與南印度穆斯林豪商聯姻,擴充國庫和軍備,同時也打敗好幾輪滿者伯夷與暹羅的進攻。因此,馬六甲的崛起帶動另外一個穆斯林爲主的政體短暫崛起,並間接改變爪哇島的曆史。

1405年,時年45歲的海外華商施進卿協助鄭和艦隊航行,期間也參與平定陳祖義的海盜軍團,之後施進卿派遣女婿前往中國拜見皇上。爲了嘉獎施進卿的“忠義之舉”,明成祖永樂皇帝賜封施進卿爲“舊港宣慰司”。

“舊港宣慰司”的成立,是中國曆史上爲數不多朝廷對華人穆斯林直接賜封爵位,也是中國曆史上爲數不多在海外的“飛地”管轄。

舊港,一作巨港,位于今天蘇門答臘島南部的巴鄰旁(Palembang),在當時是商人彙集的區域。施進卿本人原籍廣東,此前長期住在占婆,信仰伊斯蘭教。關于施進卿的身世,有一說他本身是回回人,另一說則認爲他本是漢人,家族在占婆首府占城居住期間受占城穆斯林商人影響而皈依伊斯蘭教。

根據隨鄭和下西洋的穆斯林職官馬歡記載,當時在馬來群島的華人,以爪哇島爲例,大多已經接受伊斯蘭教。結合元末明初泉州等東南沿海大港口遭“兵焚”等劫難,大批“蕃客”後裔爲保持原有文化、沿海居民爲更好生存,被迫遠走他鄉等因素,有可能這批華人是明初移居南洋的閩粵移民。在這些海外華人中,施進卿相對是個例外,因爲他並不是一開始就在中國生活,而是出身占城的華裔。

因此,在施進卿受封的1405年,到施進卿次女施二姐1440年被滿者伯夷打敗後移居爪哇,這35年間“舊港宣慰司”成爲一個非常重要的政權。雖然實際上這個“宣慰司”是以公議爲執行決策的“共和”政體,且以明朝爲宗主國,但由于其時間短,三任宣慰司都是施進卿家族之人,因此有人把這個“宣慰司”視爲施進卿家族的“小王國”。

在施進卿家族執政期間,華人穆斯林得以有短暫的發展期,從而衍生出四個比較活躍的家族:彭、顔、施、陳。他們利用兼容的文化身份——華人與穆斯林,長期協助明朝與馬來群島諸蘇丹國之間的聯系,從而讓蘇門答臘成爲一個重要的海貿樞紐,使得穆斯林文化在經濟發展中得以進一步的壯大、發展。雖然滿者伯夷之後的入侵使得“舊港宣慰司”成爲曆史,施進卿家族也隨著移居到爪哇島而逐步消弭,但華人穆斯林的移居,逐步形成另外一個不可小視的群體,進而推動滿者伯夷的轉型。

這些人被稱爲“華人蘇菲”(Chinese Sunan of Java),Sunan一詞,既有蘇菲教士之意,也有傳教士之稱。在15世紀,比較知名的華人穆斯林傳教士有祖籍泉州的陳金漢(即印尼已故總統瓦希德之祖先),有祖籍雲南的彭德慶、彭瑞和祖孫,其中彭瑞和本人采用馬來化穆斯林名字——拉登·拉赫曼(Raden Rahmat,“拉登”是馬來式印度文化頭銜),從而奠定早期華人移民本土化的基礎。

彭瑞和本人可能沒有親生子女,他在晚年的時候收養一個出身較顯赫的年輕人作爲養子,此人就是滿者伯夷的封臣,出生于1455年的拉登·巴達(Raden Pateh)。根據史料記載,他隨華人生母姓,有中文名字,名曰“陳文”(Jin Bun)。早期有人譯作“靳文”,但由于此拼寫是基于閩南語發音,且早期南下華裔幾乎沒有姓“靳”,華裔陳姓是望族且轉寫“Jin”,故廖大珂教授確定拉登·巴達爲“陳文”。

拉登·巴達(陳文)畫像

彭瑞和自己可能也沒有想到,這個身世頗具傳奇色彩的養子,日後徹底改寫馬來群島的曆史,在相對和平的環境中實現爪哇的信仰演變。

華裔開國君主:延續的皇冠,改寫的教門

從多方面史料來看,拉登·巴達就是陳文,他是兼具華人文化認同和滿者伯夷法統的穆斯林領主。陳文在世的時候,多次強調他母親是華人穆斯林,與施進卿家族有親戚關系。與此同時,拉登·巴達還認爲自己繼承滿者伯夷的血統,理由是自己的生父爲滿者伯夷王巴拉·維查亞(Bra Vijaya)。

此說法在曆史學界有爭議,印尼學者(例如賽努西·巴尼)和其他海外學者傾向于認爲拉登·巴達很可能是巴拉維查亞的私生子或庶子,而華人學者傾向于認爲拉登·巴達的生父不明,有可能是普通爪哇人,而他爲了日後君臨爪哇渲染自己的滿者伯夷王族出身。

但無論是哪一種觀點,學者們一致認爲拉登·巴達確實在母系方面繼承了華人血統和伊斯蘭教信仰。在1470年前後,年輕的拉登·巴達就受封爪哇島北部的淡目(Demak),成爲滿者伯夷附庸的淡目太守。

此時滿者伯夷雖然有過占領“舊港宣慰司”,把大量華人等蘇門答臘南部各族群的穆斯林遷移到爪哇的經曆,但此時已經是“強弩之末”的態勢,大批貴族離心離德,東部的龍目、巴厘和西部的巽他都已經脫離滿者伯夷的統治。滿者伯夷麾下的諸侯,此時絕大多數已經是穆斯林占主體的,部分滿者伯夷王族自己已經結合伊斯蘭教和印度教,形成獨特的“科佳溫”信仰(Kejawen)體系。

在這個基礎上,拉登·巴達不斷壯大自己的勢力,從而逐步從普通的“太守”到最大的諸侯,再到有權掌控國家最高權力的“執權官”(即“沙班達爾”,Shahbandar),成爲爪哇島最有勢力的諸侯王。最終滿者伯夷王自己反而臣服拉登·巴達,國運逾半個世紀的淡目蘇丹國(Demak Sultanate,1478-1554)也由此建立。

雖然拉登·巴達取代滿者伯夷的權勢並確立伊斯蘭教爲國教,陸陸續續有不少印度教信仰者爲了不改宗移居龍目和巴厘等地,但拉登·巴達非常清楚他現在的處境非常尴尬,尤其是他晚年的時候。

他對于滿者伯夷舊部的統治,沒有太多血腥的征服,這客觀上不會給自己以及自己背後的勢力——伊斯蘭傳教士,在民間造成太多麻煩。但另一方面,隨著自己幾個兒子陸續無嗣而終,女兒也早已外嫁,他自己的家族搖搖欲墜。印度教貴族的反撲倒是不可能,因爲即便是滿者伯夷王族,在當時爲數不少已經接受伊斯蘭教。但周圍的馬來蘇丹們卻一直虎視眈眈他的寶座,尤其是他的女婿和外孫們。最終,拉登·巴達采取一種折中的方式,來維系滿者伯夷的遺産:

拉登·巴達規定只有與滿者伯夷王族有血緣關系的穆斯林領主,才能繼承他的王位並接過“滿者伯夷皇冠”——這樣他的繼承人才能在名義上接手滿者伯夷打下的群島統治權。

同時,在解釋伊斯蘭教義方面,拉登·巴達延續華人傳教士的傾向,他規定解釋方法以遜尼派四大學派中最爲松動的一支,哈乃斐學派(Hanafi Scholar),來作爲教法解釋基礎。

19世紀拍攝的淡目清真寺,建于拉登·巴達統治時期

拉登·巴達的考慮基于這樣一點:爪哇和馬來群島其他區域一樣,雖然伊斯蘭教已經紮根幾百年,但當地的傳統信仰(包括“科佳溫”信仰模式)和印度教-佛教系統依然存在非常大的影響。滿者伯夷王朝雖然日落西山,但名義上的威嚴仍在:拉登·巴達沒有對滿者伯夷王族趕盡殺絕,貴族勢力依然非常大。更何況拉登·巴達自己的母族是華人,華人穆斯林傳統就是按照哈乃斐學派解讀經訓。

因此,在中東後裔哈德拉米人(Hadhrami,在印度洋-南海沿岸經商、與本地人通婚但又保存自己文化傳承的也門南部阿拉伯客商後裔)大規模到來之前,哈乃斐學派一直是馬來群島穆斯林的主導學派,穆斯林與其他宗派之間的關系也相對良好——當然關系開始真正出現裂痕也不是因爲哈德拉米人帶來解讀風格相對保守且謹慎的沙斐儀學派(Shafi’iyah Scholar),而是大航海時代的殖民主義擴張。

危機前夜:15-16世紀的轉折

1511年,拉登·巴達56歲。逐漸步入老年的他,正愁自己沒有合適的繼承人——他所有的兒子都已經去世,沒有男系孫子。而另一件事情更讓他心煩:葡萄牙的冒險者在馬六甲的進攻中取得優勢,這意味著,馬來群島的穆斯林領主們有了一個神秘且強大的異教徒敵人。而且,一部分不滿他統治的滿者伯夷貴族、甚至不乏已經改宗伊斯蘭教的貴族似乎在利用拉登·巴達諸子英年早逝這個機會,拉攏新的入侵者,從而削弱他的權力。對于舊時代的君主而言,沒有男性子孫是國家危機的前夜。

7年後,拉登·巴達與世長辭,享年63歲。他臨終的時候,不得不把貴族中最具有威望的尤努斯(Pati-Unus)叫到跟前,安排後事並讓他領導淡目蘇丹國。尤努斯是他的妹夫,血緣上也與滿者伯夷帝國有關。此時的淡目看似蒸蒸日上,大有君臨群島的威勢,但內部的不和以及逐漸發展的殖民者,這兩種情況對他們而言無疑是懸在頭上的“蛇紋劍”(Kirs)。而此時的馬來穆斯林諸邦的盟友,遠在東亞的大明,因爲東部沿海層出不窮的倭亂被迫再次執行“禁海”政策。曾經是馬來群島穆斯林君主兩巨頭之一的馬六甲蘇丹國,就是跟大明求救無果,最終在殖民者的進攻中分崩離析。

1518年,尤努斯戴著妻舅給他的“滿者伯夷皇冠”,戰戰兢兢地登上寶座。他年事已高,未曾與妻子生育兒女。滿庭文武都懷疑他有沒有可能讓淡目渡過難關。但就在短短的三年時間,尤努斯成功擊退葡萄牙殖民者對爪哇的進攻,暫時穩定爪哇島的人心。

1521年,尤努斯去世。這次繼位的是拉登·巴達的外甥特林加納(Raja Trenggana,1483-1546)。特林加納于1527年找到滿者伯夷傀儡王與葡萄牙之間的信件,派兵進駐滿者伯夷都城達哈(Daha),宣布廢黜滿者伯夷王帕拉蔔·烏達拉(Prabu Udara),自此完全確立伊斯蘭教蘇丹國體系在整個馬來群島的主導秩序。但隨著1546年特林加納在平定東部地區的內亂中遇刺,他的兒子一年後也猝死,淡目蘇丹國就此宣告終結。

特林加納蘇丹的繪像

從歐洲來的殖民者,隨著亞洲航路和東方兩大殖民地(印度果阿和馬六甲)的打通,陸陸續續增加起來。他們擁有著最狂熱的財富追求和破壞力強勁的熱兵器,即便曆史上成功打退中南半島之虎暹羅王國的馬六甲蘇丹國,也敗在這些信仰基督的新對手之手。

雖然有關葡萄牙駐馬六甲官員貪汙腐敗的傳言陸陸續續傳到馬來群島各蘇丹耳中,但蘇丹們明白,與其對抗這些很可能只是爲了財富的冒險者,倒不如想辦法利用淡目蘇丹王族的絕嗣危機、爪哇島東部層出不窮的滿者伯夷殘余勢力暴動等事件,從中占領群島主導權,成爲馬來文化圈穆斯林的共主。

蘇門答臘的亞齊蘇丹國(Aceh Sultanate)和加裏曼丹島的文萊蘇丹國(Negara Brunei),斯雅家族(Syah,占婆王朝遺族,亞齊蘇丹國王族)和博爾吉亞家族(Bolkiah,文萊蘇丹王族)都想成爲一統南洋的王者,他們利用這兩個地方內部的紛爭發動一系列的戰爭。

很快,馬來群島各蘇丹國都陷入戰爭中,雖然亞齊短暫打敗柔佛蘇丹並在班達亞齊將蘇丹斬首,但亞齊和文萊不僅僅沒有實現穆罕默德沙(即拜裏米蘇拉之孫,馬六甲蘇丹國第三任蘇丹)和拉登·巴達的事業,反而因爲長期的戰事,極大加劇兩個蘇丹國自身損耗。

隨著17世紀荷蘭殖民者的到來,葡萄牙原有的海洋霸權一家獨大局面被打破,馬來群島各族群的噩夢也即將來臨。

責任編輯:鍾源

校對:劉威