【20世紀80年代,上海成爲了全國首塊土地批租的試點城市,在改革開放的進程中,爲城市發展起到了重要作用。

作爲這段曆史的推動者、親曆者,梁振英對此有何回憶呢?當時設想的房地産市場的良性發展狀態該是什麽樣的?在處理住房問題時,個人和政府該分別擔當怎樣的責任?對這些問題感興趣的讀者,不妨到下面這篇訪談中尋找答案。】

【口述前記】梁振英,1954年8月生于香港,山東威海人。曆任國務院香港事務顧問、香港基本法咨詢委員會秘書長、香港特別行政區籌委會副主任、香港特區臨時立法會議員、香港特別行政區行政會議非官守成員並任召集人等職,曾獲香港特區政府金紫荊星章和大紫荊勳章。曾任戴德梁行亞太區主席,第十屆、十一屆全國政協常委。2012年7月1日,宣誓就職香港特別行政區第四任行政長官。2017年3月,當選爲全國政協副主席。

地點:香港禮賓府

采訪:王安德、李珏君、顔南海

整理:嚴亞南

王安德:20世紀80年代,上海開始啓動土地使用制度改革。那時候,您是上海市政府土地使用制度改革顧問,幫助我們進行改革突破。我們在一起做這項工作的時候,我一直記得您講的一句話:我們現在是在寫曆史,在創造曆史,所以責任很重大。從1985年到現在,中國經濟的發展進入了一個新的階段,回憶這段曆史,您有什麽感想和評論?

梁振英:首先,從個人角度來說,在上海以及在內地其他地方幫助做土地使用制度改革和相關的住房制度改革,是我人生當中所做的兩件事情中的重要一項。

人的生命總有到盡頭的那天,到了那個時候,要回想自己的一生,你爲社會做了一些什麽事情?對我來說,是兩件事:一件事是香港回歸,另一件事就是內地的土地使用制度改革和住房制度改革。當然這並不是我一個人的工作,更不能說是我一個人的功勞,但是能夠跟上海市政府一起,還有很多其他的朋友一起做這個工作,使得我們的人民能夠擁有自己的房子,也使得內地的工商業能夠擁有自己的房地産,對我來說是非常高興和深感榮幸的。

通過土地使用權的批租,地方政府能夠取得批租款、賣地的收入,使得城市的開發進入一個良性循環。地賣出去了,錢進來了,用這個錢再做基礎建設,開發更多土地,再投放市場。基于這個良性循環,使得我們上海和內地其他城市能夠發展起來。

我經常給外國一些朋友講,你們現在到上海和內地其他一些大城市看到的房子,都是在過去大概20多年時間裏建起來的。因爲1988年第一次批租土地,到1991、1992年左右修建起第一批房子,所有的房子都只有20多年房齡,很少有超過30年曆史的。他們聽了以後感到很驚訝,覺得這恐怕是人類曆史上速度最快、規模最大,而且做得效果最好的城鎮化。

古代沒有這種建築工藝,現在我們有了;曆史上中國也沒有這麽多人口,只有我們今天的中國有十幾億人口。所以,從1988年開始,上海在內地率先批租土地,造成的影響是很大的。

1988年1月25日至2月13日,虹橋26號地塊國際招標文件起草組赴香港學習。圖爲王安德和梁振英

王安德:這實際上是走出了改革開放、經濟發展完全嶄新的路子,讓土地作爲生産資料回歸到它的本性,使它既可以有商品屬性,又可以作爲經濟杠杆來有效使用。開始的時候,國內土地使用是無償的,要土地就得打報告,最後是沒有效益地使用。這項改革推進以後,不但讓政府有了錢,還改變了人們的思想觀念。包括您向朱镕基市長建議進行住房制度改革,這是兩個要素的相關面。這兩項改革開展以後,30多年了,現在回過頭來看,産主了非常大的經濟動能。沒有這個經濟動能,很難想象我們能取得今天的發展成就。

直到現在,我都記得很清楚,那時您非常辛苦。有一次大雪天,您飛過來幫助我們一起工作。我們在香港寫標書,一稿一稿,您不但親自修改,而且英文全部是您幫助翻譯的。後來我們在對外發布、推薦客戶時用的全都是您翻譯的英文稿。

在這個過程中,您和一大批改革工作者共同來推動這件事,而且與朱镕基市長、黃菊副市長、倪天增副市長、夏克強副秘書長等高層領導有很多互動,所以他們常常在會後問及梁先生的情況。

我記得浦東開發的時候,黃菊跟我說,趕緊找個時間,請梁先生來一次,上海市政府浦東開發領導小組要請您做顧問。主要是您的觀念和想法可以給我們的改革工作很多啓迪,産生很多討論。我相信您在和他們的交往中,會有很多精彩、難忘的回憶吧?

開發前的陸角嘴

梁振英:首先從我個人的動力來說,土地的事情,就是我的專業,參加工作之後,就遇上國家改革開放這個曆史時期,有機會讓我爲國家的改革開放貢獻一點點力量,我覺得這是我一生很大的光榮。

講點背景吧。我1974年到1977年在英國留學,學的就是土地管理,即測量專業。在我上學的布裏斯托這個地方,我們中國內地的留學生不多,主要還是來自香港,還有新加坡和馬來西亞的一些華僑子弟。我們組織了一個中華同學會,我還當了一個副會長。

那個時候,我們這幫留學生就經常聚在一起,談國家大事,往往談到深更半夜。當時我們很多留學生到中國大使館去敲門,說我們在英國念書,有念航天工程的,有念物理的,我是念測量的,有沒有機會回國參加工作?當時大使館對我們說得很客氣,說現在國家條件還不具備,你們有這個熱忱很好,等國家條件具備的時候,歡迎你們回國。

我1977年離開英國。我們這幫人中有位叫馮國光的,香港人,比我大幾歲。我在念本科的時候,他已經在做博士後研究了,他是搞物理的。1979年,他就去了北京,在中科院物理所當助理研究員。他是帶著錢回去參加工作的。

我回到香港,1978年和香港的一幫專業人士到深圳幫助做規劃,後來到上海幫助搞土地和住房兩方面的改革。雖然說個人有一些時間上和金錢上的犧牲,但是和我這個同學相比,也不算什麽。他1979年到1989年在北京工作廠10年時間,拿一點點的工資,今年剛從香港科技大學退下來,是物理系的教授。對我來說,有這個機會,能夠貢獻自己的所學所長,是我一生很重要的一方面工作。

現在回頭看,過去30多年,上海和其他內地城市在房地産市場建設、土地使用制度改革和住房制度改革的推進上取得了很好的成績,我確實非常高興。回顧在上海跟大家工作期間很多點點滴滴故事,我和上海曆任領導在土地改革、住房制度改革方面的交往,印象最深的是什麽呢?上海在這個問題上理解能力很高,執行水平很高,做得很好。另外,在政治上的決心也很大。我們只不過是在技術上提供一點意見。

我記得上海第一次搞批租土地的時候,是在1988年初,這個標書是我們一起起草的。我當時提了一個想法,要做個英文稿。我說,上海有一天會是我們國家的一個國際大城市,上海的朋友大概以爲我是客氣或者在恭維上海。

我們第一次批租土地,那時房地産市場還沒有建立起來,但是有一天,會有很多外資來上海投資房地産的。第一次做,不會馬上把西方的資金都引進來,但是第一次就要國際化,所以我們搞了英文的翻譯本。這個說法,上海市領導也認同,所以我們第一次就搞了雙語本。我看這個應該說也沒有看錯。(笑)

王安德:這是一個很大的突破。不單是技術上搞雙語本,從概念上也給我們一個啓迪:這個市場,要按照國際市場的標准來建立,當時要求很高。但是現在回頭看,如果沒有走這一步,到後面再轉、再接這個市場,速度就慢了,可能會錯失發展機會。

梁振英:我記得那次,我在香港幫忙把新聞稿發出去。當時澳大利亞有—個廣播電台很感興趣,說社會主義的中國要搞房地産了,他們覺得有新聞價值,打電話到我香港的辦公室,在電話裏面采訪了我幾句。所以,我們搞一些國際化的推廣活動還是應該的。

1989年12月7日,梁振英出席由上海實業有限公司在香港召開的上海房地産市場調查報告發布會

李珏君:上海是國際招標,我們在全國是第一個搞。

王安德:深圳的第一塊地是拍賣給國內的,作爲一種土地的劃撥,但是要用價錢來標的。上海那時候,梁先生幫我們一起做標書,甚至如何確定底標也是在您指導下做,然後幫助翻譯、制作英文版。您剛才說到了澳大利亞,在我們保存的資料裏有一沓目錄,顯示您幫助我們在澳大利亞、香港地區、美國等世界各地向多少人家發送了標書,這些曆史都有記錄。與其說是招商,還不如說是宣傳,宣傳的意義遠大于直接的客戶招標,因爲是第一次嘛。

梁振英:我們第一次招標的時候,不要說西方國家的地産商,就算香港的大地産商,也不敢馬上下手,他們對有關的制度、政策還是信心不足。但是後來,我們知道,所有的香港大地産商都在中國內地有投資,有些占了總資産的差不多一半。

王安德:您不僅幫我們第一次招標就走上了正軌,接下來您還提了幾件很要緊的事情,如房地産登記的問題、房地産産權抵押的問題,您還自己直接給朱镕基市長寫信,建議要開展中國內地第一次的房地産市場調查,要把過往的教字和將來的預測數字全部都公布。朱镕基市長艮重視,親自批了,還給我們撥了經費,那時候經費也很緊張。您又派人過來幫助我們一起作調查,並且提出專業人士培養的問題。所以,我們上海還派了第一批人去香港學習。回頭來看,這項改革是配套的、深入的,不是就事論事的,而是從建立體系和制度方面幫了我們很多忙。

梁振英:當時,我提了幾個概念。對當時的上海來說,也是比較新的概念。第一,我們要搞房地産市場,而市場經濟是信息經濟,也就是說在市場裏面,所有的投資者,包括買方、賣方,房東、租戶都必須有比較完整、可靠而且透明的信息,這樣才可以決定買不買這塊地,用什麽價錢買,買了之後在這塊地上修酒店還是辦公樓等,而且這個工作只有市政府可以做,因爲政府掌握這方面的材料。另外,要從小做起,因爲等這個市場發展起來以後,你再去做調查,就不好做了。所以那個時候呢,上海就做了全國第一次房地産市場調查,把這個信息向社會發放、公開。

王安德:我記得您來了兩次,幫我們討論修正稿,還派了林增榮、方學偉兩位同事來一起參加。那個時候非常困難,因爲內地的很多政府機關都沒有這套資料;有了這些數據,能不能公開都還是問題。最後,我們這些資料的發布都是經市政府批准的。今天來看,這些都是很通常的市場的做法。

李珏君:我記得梁先生給我們上過一次課,教我們怎麽做調查。我們當時都不了解,所以印象非常深刻。

梁振英:另外,我還提了一個概念,就是關于公房。我那個時候提出,考慮到公房租金收入很低,但是維修管理費用比較高,政府作爲房東來說,公房並不是資産,其實是一種負債。那個時候提出,有些公房是不是可以以一種比較低的、符合老百姓購買力的價錢賣出去。賣出去之後呢,他們就有了第一套房子,這樣三年、五年後,家庭的經濟環境改善了,他們就可以把這套房子賣出去,再買新的房子。

這個買房需求的培育是很重要的。因爲有了第一套房,三年、五年後把第一套房拿出去置換形成的市場,對在土地批租制度下,買了土地修了房子的開發商來說,就有了買家,這樣就能形成市場的流轉。這件事情在上海推動起來,也很成功。所以我看現在上海的住房擁有率比較高,比香港高。

上海老公房

王安德:是的,現在上海居民家庭住房擁有率達到70%多。除了流動人口住房擁有率比較低,常住有固定戶口的居民差不多都有房子了。

梁振英:另外,我還提供了香港的經驗作爲參考。在政治上,政府作爲房東,很容易和作爲房主的人民産生矛盾。我記得那個時候,曾經提到過一些香港經驗。比如,住在公房裏,某戶人家某天水管壞了,沒水用了,就到管理處去打報告。作爲政府機關,肯定沒有居民自己到樓下找個工匠修理一下這麽方便、這麽快。等一天兩天,沒人來修,第三天呢,他就不耐煩了,就出去找當地的民意代表過來。來的人可能是一個小的區議員,就到管理處拍桌子,管理處好歹給他修一下,這個區議員就得分了。慢慢地,當地的居民就和當地的民意代表形成了一種關系,往往就會變成一種反對政府的力量。所以,從政治上來說,很多公房是一種負債,是一種包袱。所以我那個時候,在上海提了這個想法,把這些公房賣給居民,也可以使居民有自己第一筆在房子方面的財産。

王安德:我參加了當時您和朱市長的這次談話,談完以後,把客人送走,我記得朱市長就說,和您的交談對他很有啓發。他說,住房制度改革,看來不僅僅是賣房子的經濟問題,還是一個社會問題、政治問題。當時他就請倪天增副市長和建委管房改的葉伯初副主任趕緊把這個房改方案發下去,讓上海的老百姓討論,要讓大家來理解住房制度改革的背景、作用以及對老百姓的好處,要變壓力爲動力,讓大家來參與。這是朱市長在上海工作期間,發動全社會討論涉及市民切身利益的一件非常重要的改革。

梁振英:另外,剛才你提到産權這個問題。我覺得在這方面,産權登記制度的建立,就內地房地産市場來說,還沒有完全完成,這個工作應該繼續堅持下去,這是非常重要的。房地産其實就是樓房和土地的産權,這産權的另外一面呢,就是義務。每一個擁有房子的人,都有自己的一套權利和義務。

最簡單比如說,在一個大樓裏面,管理費用怎麽分攤?在一樓的商店完全不用電梯,那麽電梯的費用分攤不分攤?住在二樓、三樓的人可能會說,上樓我坐電梯,下樓我不坐電梯,我的費用該怎麽算?所有這些都應該有一套東西,用合同、契約的方式定下來,並公開給第三者,因爲很多和房地産有關的權益是第三者的權益。

我當時演講的時候,也提了一些例子。比如說房子是我的,我把它租了出去,同時這個房子我現在正在賣,則買賣雙方是第一方和第二方,第三方就是租戶。假如我把房子賣給你,但完全沒有告訴你,現在這個房子裏面已經簽了張租約,那麽你接收這個房子的時候,有人跑出來說,這房子我已經跟賣方簽了張租約,我必須在這使用這個房子,那怎麽辦?第三方可以是租戶,也可以是銀行(他貸了款在房子裏面,房子是他的抵押品),第三方權益的解決不外是公告天下。

公告天下的具體做法,就是有個地方,在政府機關,所有的東西都集中在這個地方登記。既然要公告天下的,就必須是完全透明的,不管誰都可以來查。這在香港應該說做得比較完整。所以我當時也向上海提出這個想法。當然,這些工作比做“七通一平”這樣的基本建設複雜得多。這個工作,我看在今天還是應該繼續堅持下去。

王安德:我記得當時您幫助上海進行改革啓動的時候,提出了這個問題,我們也出台了相應的條例,但是從實際的內容和操作深度以及完整性來說,與香港比還有很大差距。之後,上海的房地産市場擴張很快,這個工作沒能完全跟上。現在關于集體土地權益的問題,也已經提上議事日程。我們期待不久之後,可以出台更加完善的國有的、集體的房地産資産登記條例。

梁振英:這很好,這跟我們內地房地産的價值很有關系。房地産價值除了取決于地理位置、周邊的規劃、配套設施外,産權也是一個重要的影響價值的因素。因爲産權的風險越低,它的價值越高。同時,産權的流通越快越容易,那麽它的價值也越高。一些買了房子的人擔心什麽呢?就是擔心賣出房子的時間會很長,或者賣出去的時候,買的人會覺得有一定的産權風險,要打個折扣。所以,要是我們能制訂完善的産權登記制度,內地房地産的價值還要上升。

王安德:這與老百姓的利益是非常相關的,因爲這個制度保護的不單單是第三方的權益,而且對老百姓房産價值進行提升,這也是大家所期待的。

梁振英:做好産權登記,把權利、義務等公告天下,讓很多人事先知道,而不是事後知道,可以避免引起沖突和矛盾。過去的經驗顯示:如果沒有法律手段來防範出現産權的矛盾,就會變成用武力手段來解決;武力手段解決不好就用政治手段來解決,都歸國有了,大家就不要爭了。所以我看産權登記這一塊,就是重要的下一步工作。

王安徳:剛才聽您說,深圳和香港接下來要在前海以及自由貿易區的開發區裏,對這些問題作深入研究,並且創造一些新的經驗,我們非常期待。

可能這些經驗出來以後,又是一個可以帶動全國各方面來學習、借鑒和完善的新做法。

梁振英:我很希望,特別是我現在當了香港特別行政區的行政長官,很希望能夠促進香港各界,包括專業界以及我們一些退休的公務員,能拿出點時間和精力,到內地去貢獻他們的所學所長。現在到內地去做這些工作,整個工作條件比我20世紀70年代的時候到深圳、80年代到上海工作的時候好多了。所以,希望能夠組織起來,我們雙方多交流,我相信我們也有很多地方可以跟上海學。就産權登記這個問題,我看香港有不少律師以及一些退休的公務人員,有時間、有精力、有經驗可以把這個工作做好。

王安德:我們希望不久能夠學到你們的經驗。您工作非常忙,已經占用了您這麽多時間。我們要回憶和討論的問題太多,希望下一次有機會可以繼續討論。

梁振英:好的,謝謝!

附件

1986年10月8日,梁振英在獅子會午餐會上的講稿。

自住其力

過去十年來,香港的經濟有非常可觀的增長,說經濟增長可觀,其實是概括地說社會民生,工商百業都比前好了。民生和工商業的進步,並不容易在表面上看出來,但隨著經濟發展而來的高樓大廈,新的天空線,新的公路,新的市政建設,給人的感覺就很強烈。不要說闊別幾年,重臨香港的外國人,就是香港人自己,一年半載沒到過新界的新市鎮,都會覺得面目一新。

上面說的感覺畢竟是感性的,如果我們坐下來翻查資料,結果會比感性上的感受更爲驚人。舉例說,一九七五年底,全港,九龍,新界的私人房屋總數量爲三十五萬七千個單位,十年後,在一九八五年底,這個數字增加到五十九萬二千個單位,也就是說過去十年來,私人房屋總量增加了三分之二。用另一個觀點看,目前存在的所有私人住宅單位當中,約有四成是在過去十年內完成的。在私人住宅樓宇高速大量落成的同時,一九八五年底的空置率,僅爲3.7%,清楚表示了新建的住宅單位絕大部分都變成了香港市民的居所,爲香港解決了部分的房屋問題。

私人住宅樓宇的興建固然爲我們減輕了房屋問題的壓力,但私人住宅樓宇興建的另一面,就是香港成千上萬的家庭經年累月地直接爲改善自己生活的投資,也透過自置物業,間接爲改善整個社會的投資。

一九八五年一年內落成的私人住宅樓宇,總值約爲一百二十億元,按全港人口五百五十萬計算,人均二千二百元。去年成爲新業主的三萬個家庭,以借款八成,十五年還款,年利率七厘五計算,每個家庭平均每月還款三千元,裏面光是利息每個家庭就要付二千元。

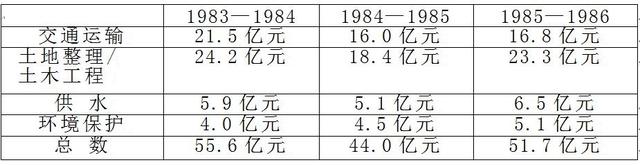

剛才說過,香港的家庭自罝物業間接對社會建設作出投資,這種間接投資的意義也是很大的。樓價裏面有相當大的部分是地價,而私人住宅用地亦有相當大的部分是政府賣出的,每年政府賣地的收入和公共建設的開支差不多:

注:1980—1985年土地收人爲平均每年61億元。

換句話說,每年三萬個新成爲業主的家庭,亦間接支付了社會上公共建設的部分開支。

去年一百二十億元新落成的私人住宅樓宇,每年租值約爲十二億元,每年爲政府帶來額外六千萬元的差饷收入。此外,當然還有買樓時數以億元計的厘印稅。

每年成爲新業主的三萬個家庭,買樓安居,自住其力,經濟上不是一件易事。絕大部分家庭要向銀行貸款,借的成數亦非常高,每月的還款額,單是利息部分已經占去家庭總收入的三四成。政府完全沒有任何形式的資助或津貼。在銀行界負責樓宇貸款的朋友,對絕大部分香港中下層家庭克勤克儉供樓的現象都了如指掌。

無論在任何國家,住屋都是民生重要的一環。在我們這個社會,由于人口壓力大,地勢崎岖,開山辟地的成本很高,市民爲住屋付出的代價也很大,政府在必要時,對必須給予援手的家庭提供資助,是正確的社會政策。市民對住屋的需求,不能簡單地說成一種權利,更不能把解決住屋問題統統當作社會福利看待。香港過去百多年的發展,尤其是過去十多年來的經濟起飛,都是香港人自力更生的成果,我們沒有任何天然資源,亦不倚靠任何國家的救助,我們不在政治或軍事上靠攏任何一個集團,也不因此在經濟上得到什麽好處,香港人需要的生産原料或生活所需,絕大部分都以國際市場價格買入,再以國際市場價格賣出。如果每年買樓自住的小業主裏面,有部分人不再抱著艱苦創業的精神,將置業的錢花在消費品上面,將滿足房屋需要的責任推到政府身上,香港的房屋問題會嚴重得難以想象,每年落成的私人住宅,總值約等于政府總收入的百分之三十,市民如果都向政府攤手,政府又向誰攤手?

提供公共房屋固然是必要的,但隨著社會經濟的發展,市民收入的增加,公共房屋政策,包括租金政策必須改變,正如政府每年量情放寬私人住宅樓宇租金管制,按社會需要增加征收差飽一樣,公共房屋即使是一種社會福利,大家亦應該明白,無論是社會援助還是失業救濟,沒有一種社會福利是永久性的,當受惠人的經濟能力超出指定水平的時候,亦沒有一樣福利是貧富不分的。

任何一個社會的合理公共房屋租金政策,必須體察租戶的付租能力,租金不能定得過高,令租戶無以爲生。銀行界在審核按揭貸款買樓的申請時,准則也是一樣;申請人每月還款額不能占家庭總收入的一個太大比例,否則銀行要冒更大的壞賬風險。現在一般銀行定的還款額與家庭收入之間的最高比例是四成,也就是說,五千元的收入,每月還款不得超過二千元。這二千元裏面,有三分之二是銀行收去的利息。換句話說,因爲住屋而支付的利息支出占收入27%。

一九八一至一九八五年間,房委會住戶的租金與入息比例在百分之4.6%至6.5%之間。

房屋問題固然是比較複雜的,因爲收入增加而要求公屋租戶加租,或者幹脆搬出,執行的時候都不容易,但執行時的具體困難,以及這個問題上的是非對錯,大家必須分清楚。

本文摘自中共上海市委黨史研究室編:《破冰:上海土地批租試點親曆者說》,上海人民出版社,2018年。