上至八旬老父

下至四齡侄女

全家幾乎中一遍了

10月4日,星期二。

今早送了孩子上學之後,跟往常一樣順路去跑步,沒感覺任何異常。

中午,到學校接孩子放學。她說頭疼、發熱、頭暈,還說手指有點麻痹,感覺有點遲鈍。我說,我們趕緊回家測一下。

離開校門時,路過一個戴著口罩的小哥,在發傳單,他說了一句不知道什麽,我著急回家,沒聽清楚,瞥了一眼,匆匆離去。

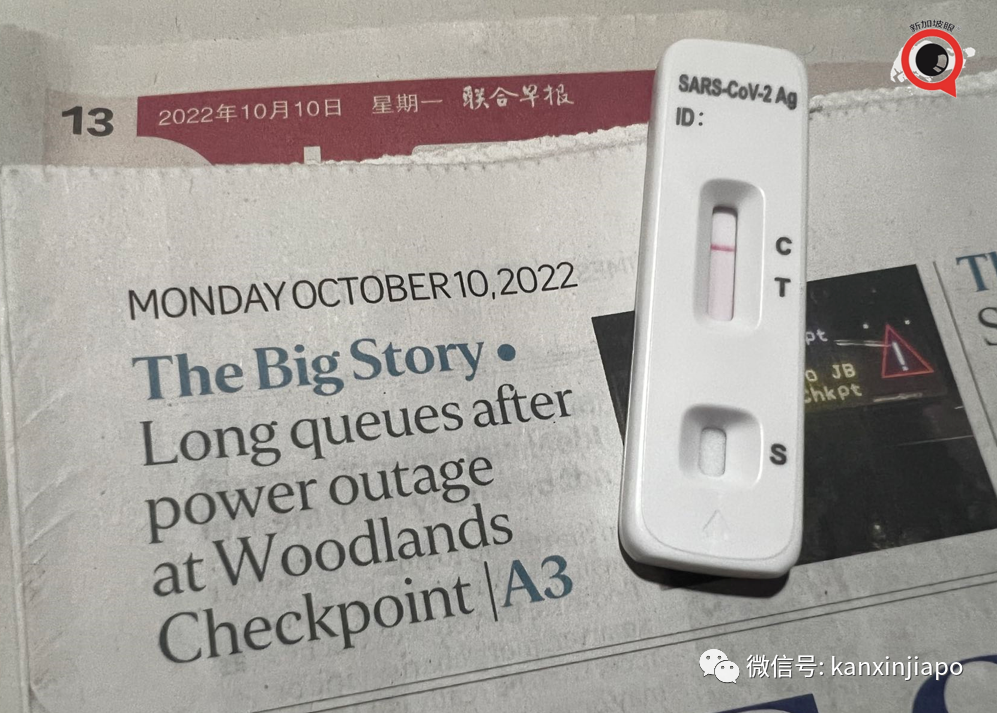

回到家,一測體溫,37.6度。給她做了ART抗原自測,果然出現暗紅的二杠;我趕緊給學校老師發電郵請病假。

孩子確診,我原本是不擔心的。我侄女今年初就確診了,四歲,不具備打新冠苗的年齡資格,第一天發熱,第二天就好了。我父親,“年方”86,也是今年初確診,當時我和弟弟妹妹商議,要不要送去政府的社區康複設施?但看他狀況還好,只有小咳嗽,喝了咳嗽藥水就沒什麽,那麽就順他意,讓他居家康複,只要我們時刻留意病情發展,有事隨時送院就行。

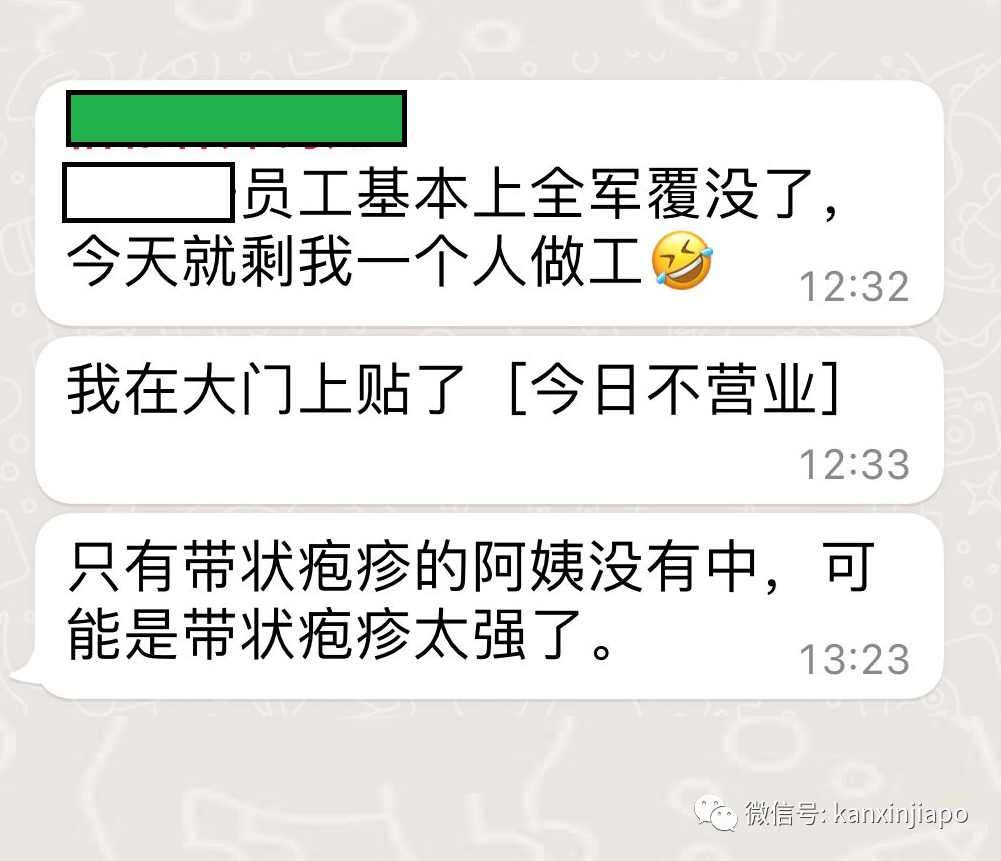

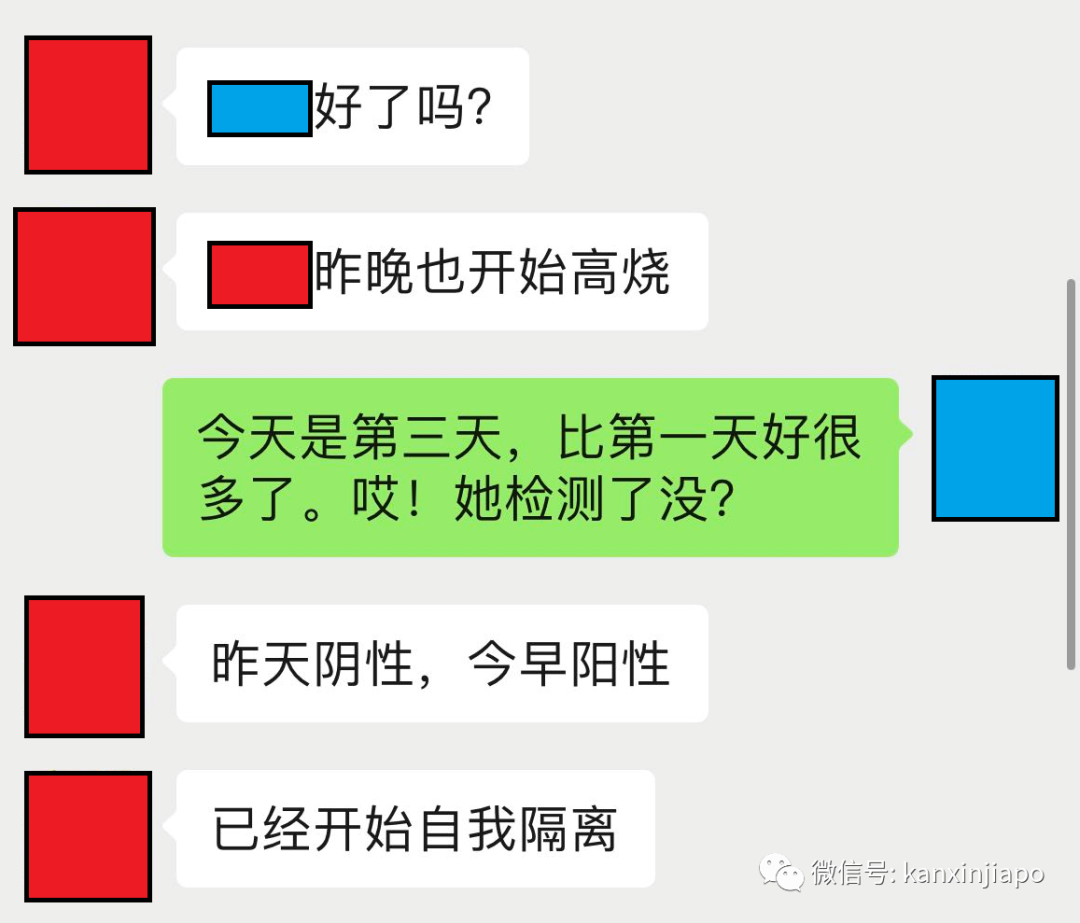

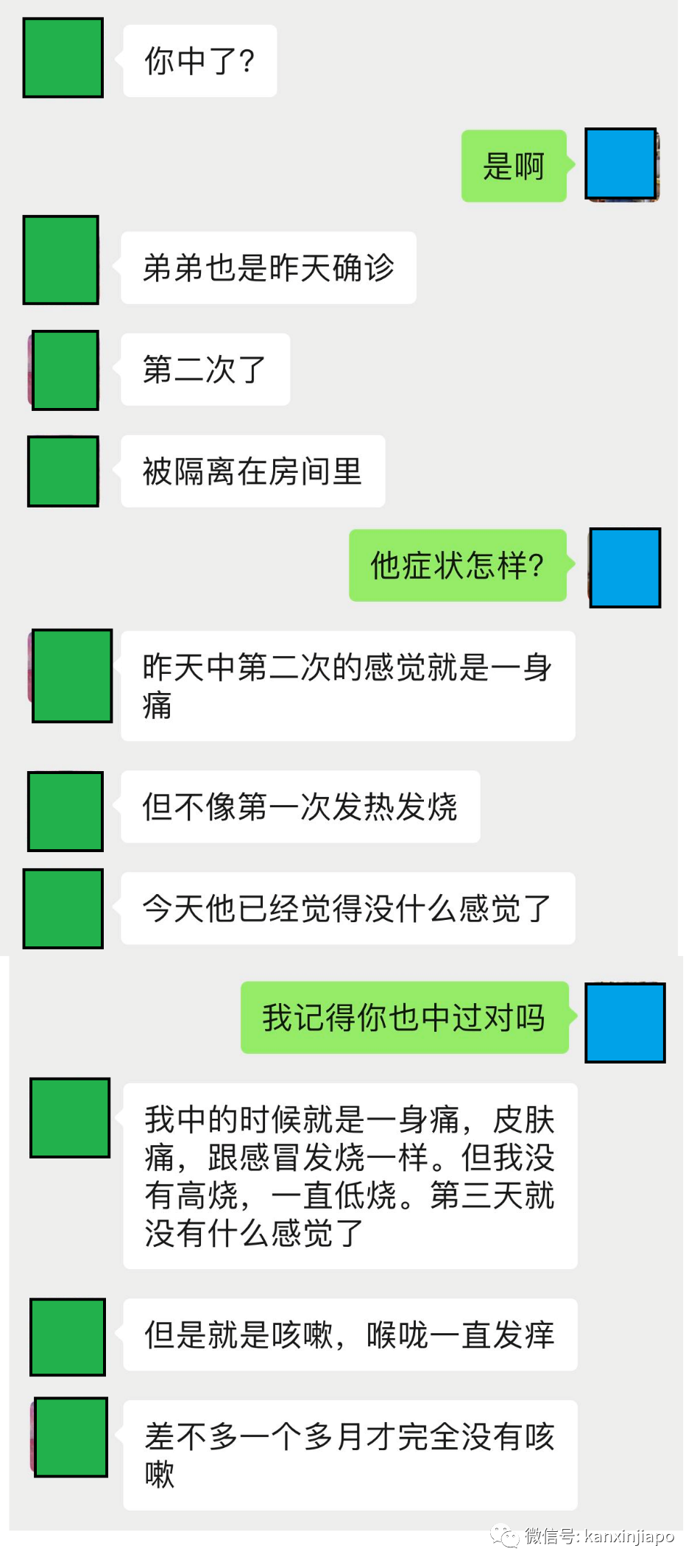

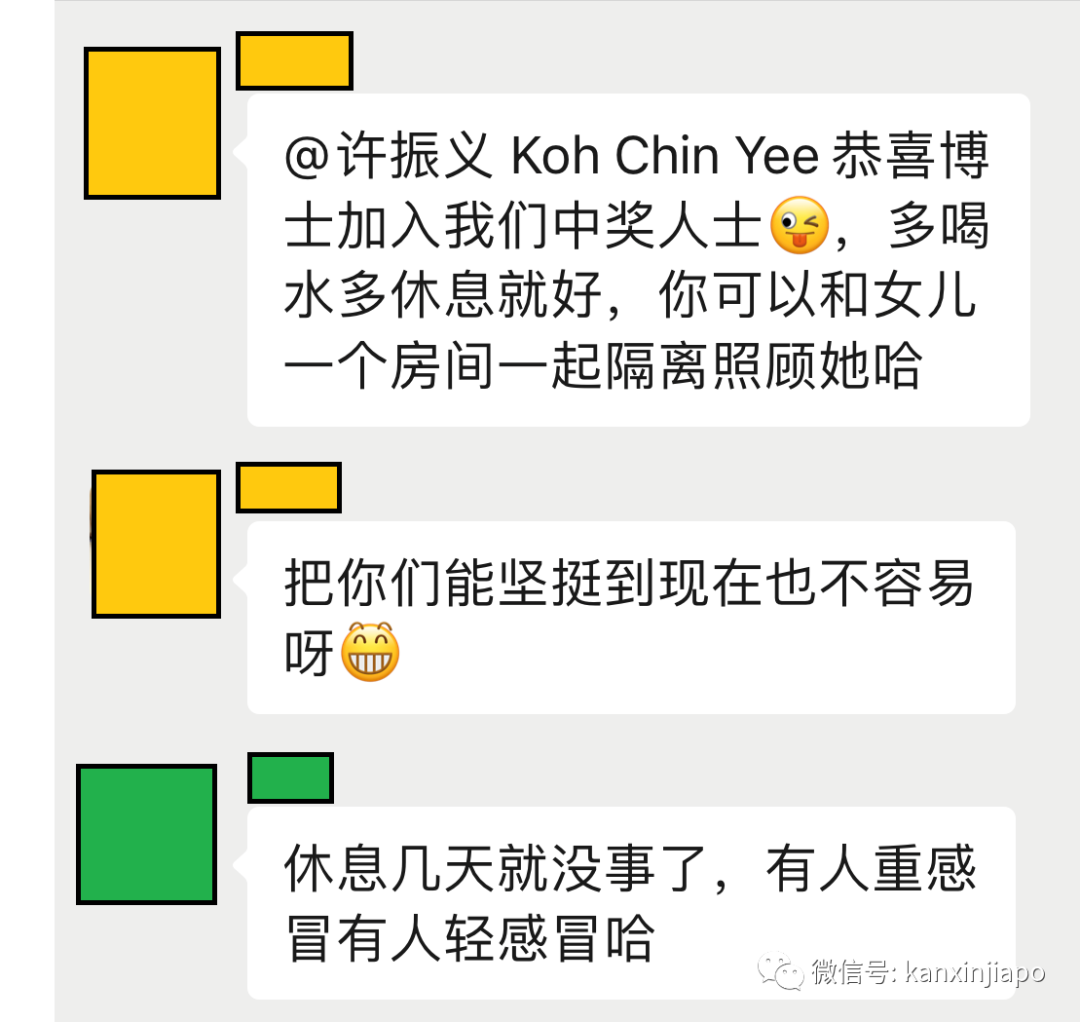

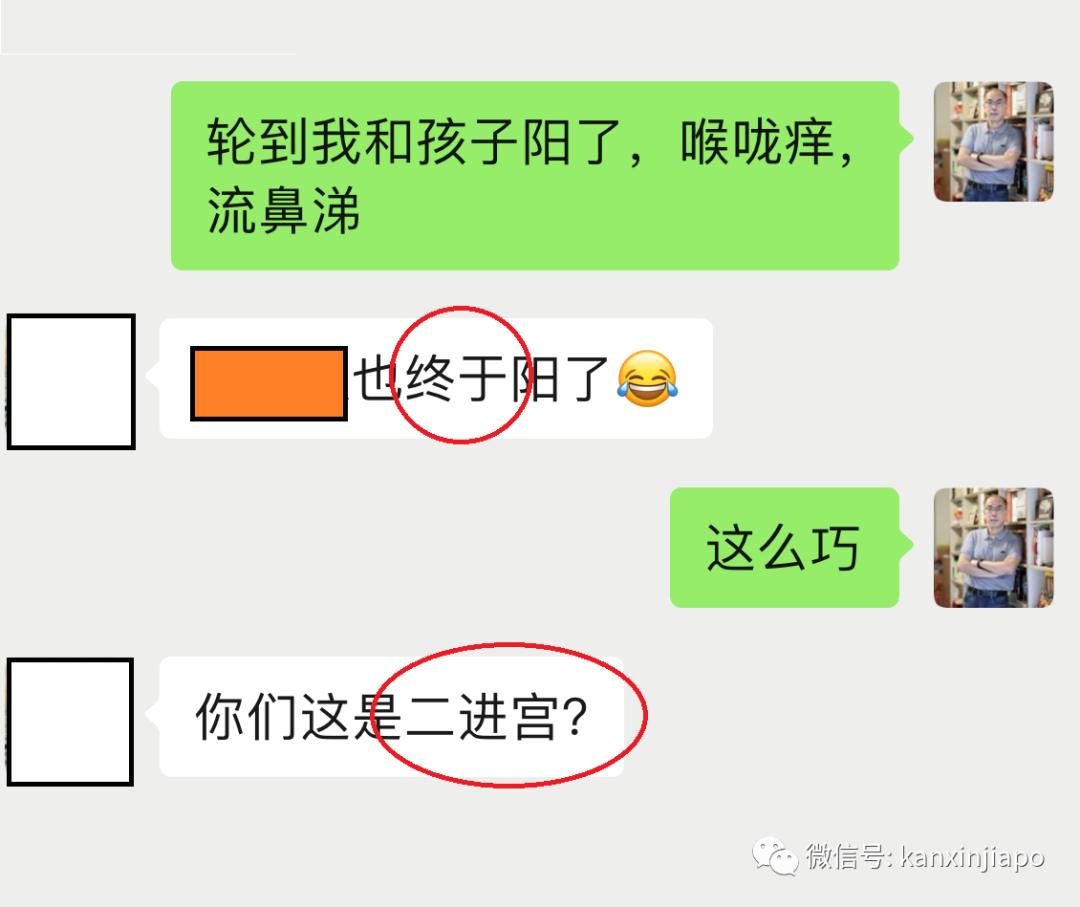

當然,居家康複的結果是,與我父同住的妹妹第二三天也中了。我侄女中了之後,沒兩天我弟弟、弟媳也中了。好的是,過了幾天他們全好了,倒也沒聽說有後遺症。分居三處的全家人,除了我和女兒,全中一遍了。

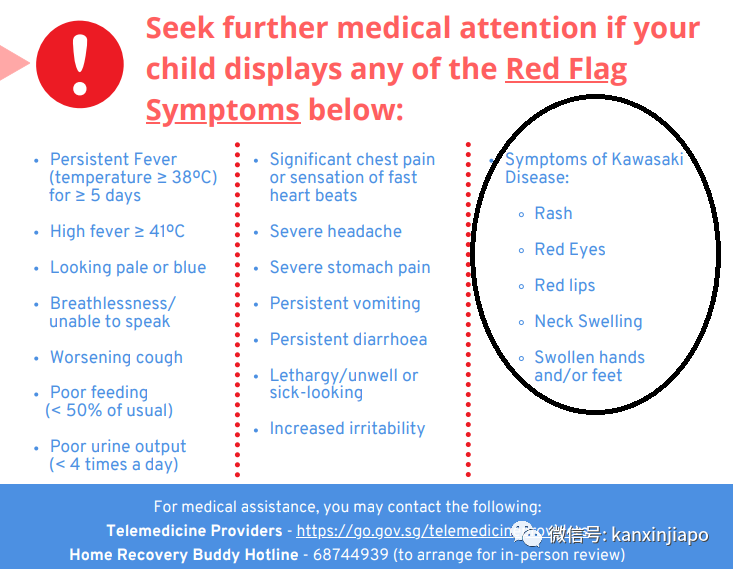

言歸正傳。我女兒確診之後,因爲有我侄女前例在先,我並不緊張。但我半小時後觀察到,她嘴唇很紅,簡直像塗了口紅似的,而且還說手指感覺麻痹,觸覺比平時遲鈍。當過六年消防官的我,本來就有根深蒂固的“只怕萬一”的思維,于是馬上警覺起來。

我趕緊搜了搜竹腳婦幼醫院的科普網頁,說兒童確診冠病之後,如果出現紅疹、紅眼、紅唇、頸項腫脹、手腳腫脹,或許有可能是川崎病,就得前往求醫。

一個社會所選擇的防疫策略,與它掌握的醫療資源、以及這個社會對疫情的認識和態度,有著基本的相互關系。疫苗保護是基件,醫療資源是硬件,社會心理是軟件,無論采取哪種防疫措施,都脫不開此三者的基本考量。

只有在取得足夠高的疫苗覆蓋率和保護力,並且具備足夠的醫療資源以防萬一,唯有人們在心理上能夠接受“我家隔壁就有陽性病人在隔離在康複”而非“談冠色變”,三者合一,才能走這一步。【第二天】涕淚直下三千尺

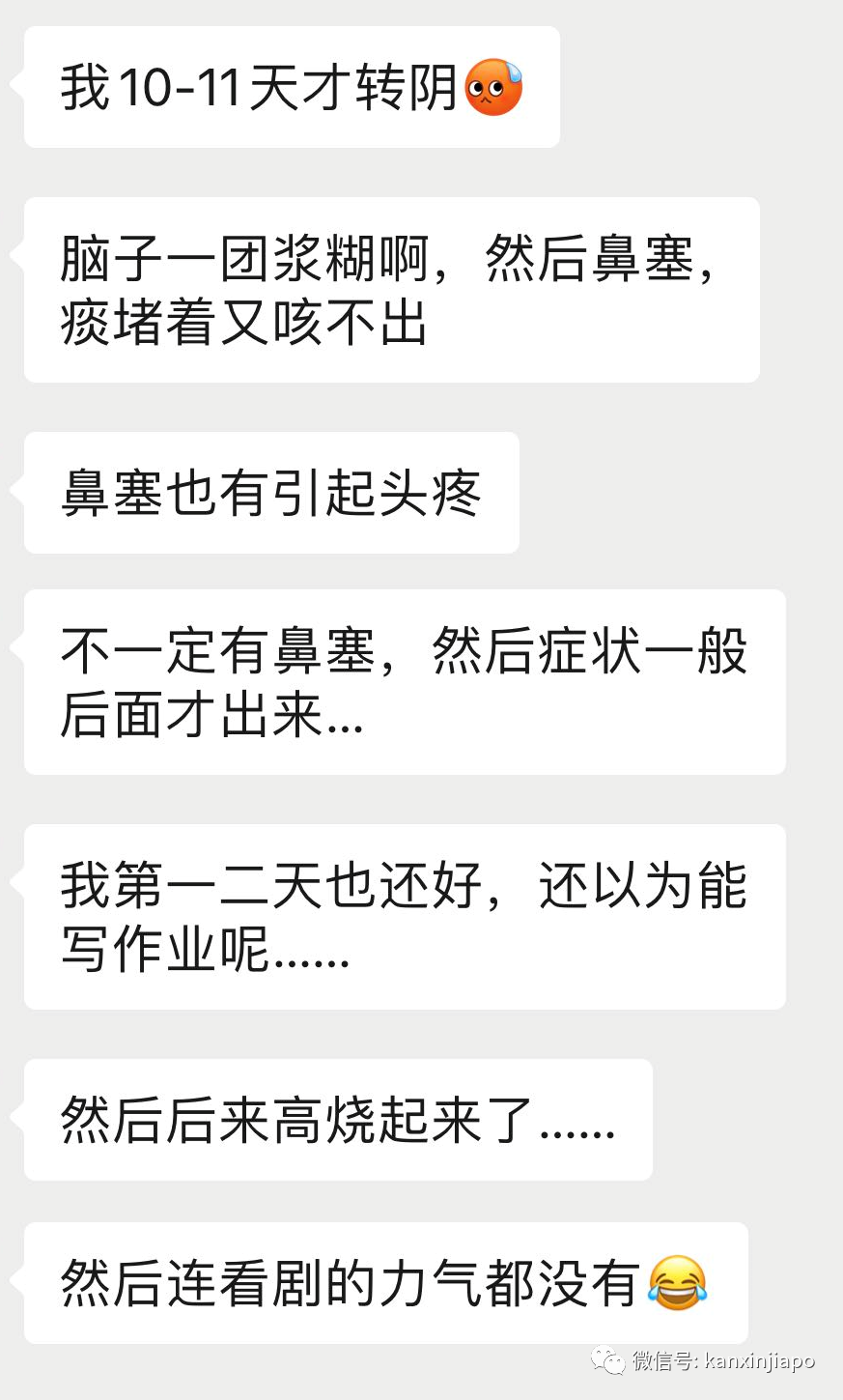

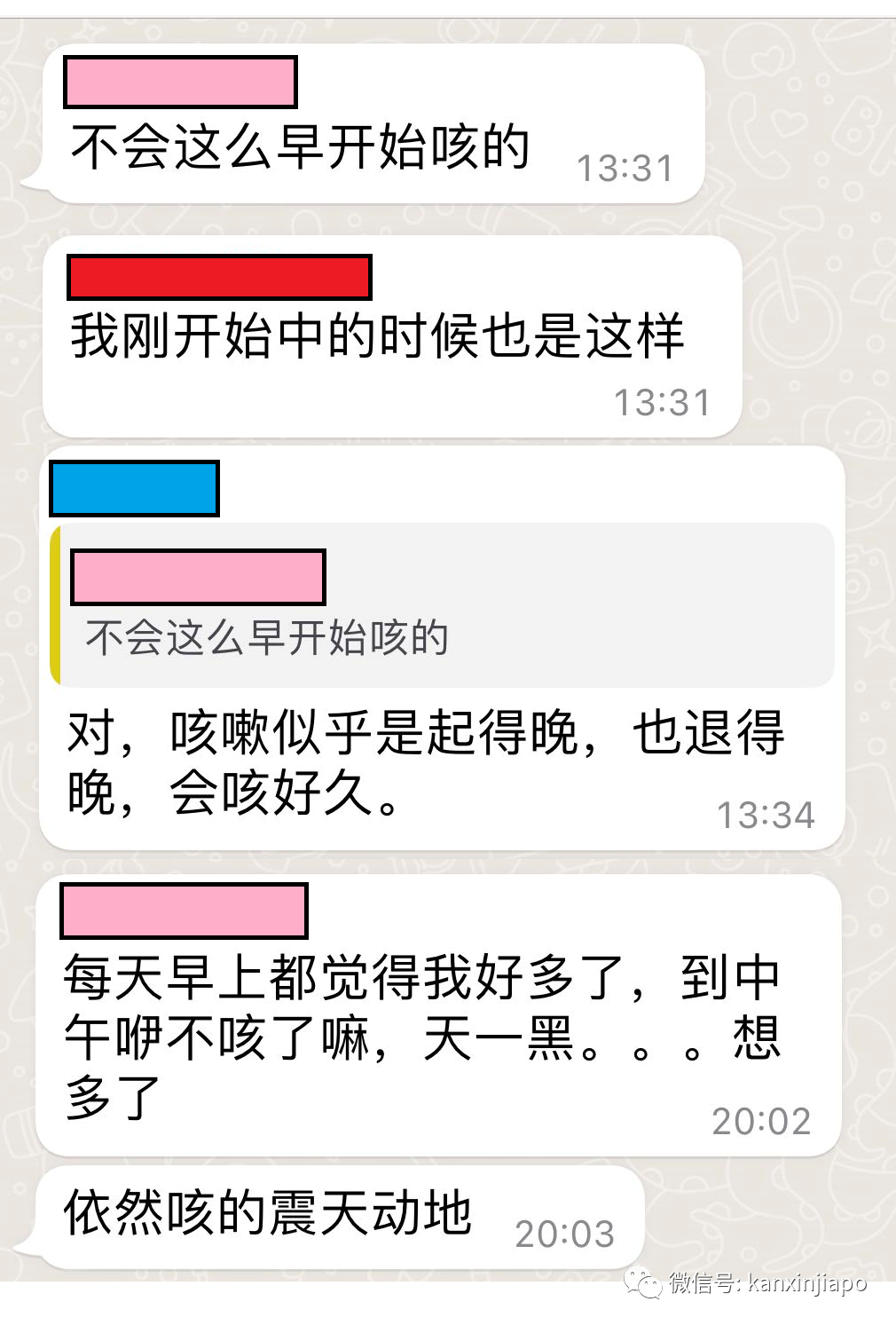

疑是黃河落九天10月6日,星期四。我確診的第二天。好消息是,不再發熱了。壞消息是,開始出現間斷性鼻塞。而且,還開始大量流鼻水、流淚水、打噴嚏。非常大量。跟昨天一樣,今天上午我相對是清醒的,趕緊趁清醒時把文章寫了,上交編輯部。鼻孔像老舊破漏的水龍頭,清水狀的鼻水時不時滴答滴答,不一會就濕透了墊在案上的紙巾。中午之前,把稿交了。跟昨天一樣,一交了稿,就逐漸進入暈乎乎的狀態。躺在床上時,鼻水不滴了,這時變成開始鼻水淚水齊淌,就像斷線的珍珠,過一陣子就咕隆隆橫過半邊臉流下去。然後,開始打噴嚏。動靜之大,估計鄰居都聽得到。打一次噴嚏,感覺床像是要塌了。看著這一臉的鼻水、淚水,我感覺自己像是熱核電廠大爆炸,不斷排出肉眼看不到的有害物質。此時如果隨便拿根棉簽蘸一下淚水鼻水,送去檢測,估計肯定要陽的。如果病毒是彈頭,那麽,鼻水淚水就是運載火箭;必須大量飲水,才能有足夠數量的火箭把彈頭發射出去;如果火箭庫存不足,我體內彈頭要何時才能排完?想到這裏,趕緊又喝了一大杯。忽然想起,2020年各國各地封城之時,很多人到超市搶購各種物資,其中一種金貴物品就是紙巾和廁紙。當時我猜測,因爲腹瀉是當時典型症狀之一,同時,買不到醫用口罩的時候,廁紙和紙巾折疊起來,塞在可重複使用的口罩裏,也聊勝于無。現在自己得病時,才知道,像這樣子滴鼻水、淌淚水、打噴嚏,一天一盒紙巾恐怕都不夠用,難怪要搶購紙巾。今天還是有些咽癢,有時會輕咳幾聲。頭痛比第一天緩解,但有時還感覺頭緊緊的,談不上痛,但肯定不舒服。整個下午還是昏沉沉,但狀態稍微比第一天好一些。大部分時間還是感覺很疲憊,但又睡不著,即便勉強睡著了,也睡不好。到了下午三點半,不管了,倒了杯威士忌,配些花生,放開了享受一番。就算要老子走,也得有臨行一杯酒,是不是?

平時都是98、9910月7日,星期五。今天是我陽的第三天,胃口跟前兩天一樣,還是很好。但我不敢再大吃了,如果一場病下來,體重反增了三公斤,尴尬的可不是我,是病毒。我一個朋友說,她剛中的時候也是胃口很好,是在轉陰之後才失去味覺和嗅覺的。失去味覺和嗅覺之後,她胃口就很差了。我聽了虎軀一震,趕緊再添了一碗飯。今天,除了還有輕微咽癢,以及濃厚的鼻音,感覺跟平時差不多了,鼻水、淚水不再泛濫成災,打噴嚏還有,但少了很多,偶爾一兩次。

各自保重。

— END —