人之初 68cm×68cm 1987 年

我給他挂電話。我說賈浩義,你的畫爲什麽都署名“老甲”? 是老子天下第一還是你老穿著铠甲?啊哈哈哈哈。笑罷我說,十年不見我去看看你。

我打開車門正要下車,然而我的白網球鞋面對著一巷的爛泥地。 我挪到車的另一頭,打開挨著他家院牆的那個車門,這才有不至于濺起汙水的土地。他家是個獨門獨院,一如他的獨來獨往。我想先去一下廁所。他說就在院子那角。房牆和院牆間,有一個可以走進一人的空間。又是泥地。所謂廁所竟是在泥地上挖的一個坑。坑裏除豐富的肥料外,是畫廢了的滿是大塊墨的宣紙。他偏愛畫大團焦墨的大畫, 人說他兩張大畫的墨有些畫家或可用上一個月。他作畫多砍殺,自嘲廢畫三千。這三千廢畫竟是在此地謝世了?

廁所前後的土牆上,都挖了很大的方洞,或曰窗。一邊整衣褲一邊可以通過方洞如看電視般看那泥街兩頭碌碌而行的路人。然而路人不也可以看到我嗎?我急急鑽出這泥廁,問他爲什麽挖得透明度這麽大?不怕冷嗎?他說涼慣了,到畫院上班時就受不了那裏的暖氣。還有一句話我沒說 :你的畫挺賣錢的,爲什麽不蓋個衛生點的衛生間?

一進他的大屋,就見一張三米長一米半寬的大畫桌,令我驚羨。 如此龐然大桌上不了樓梯,進不了電梯,入不了單元房門。不過他家除了這張恨不得撐破四壁的大物,其他家具就頗具“文革”遺風了。“文革”時北京只有這一種衣櫃 :一面是木門,一面是這一塊兒草綠色布的玻璃門。一個小雜品櫃,兩扇門上刻著同一條毛主席語錄 :“不但要有革命熱忱而且要有求實精神。”我不覺看看他身著的一身黑,我身著的一身藍,我好像一腳又踏進了那個沒有色彩的年代。

14 英寸彩電上遮蓋著一塊兒 20 世紀 80 年代城裏沒人圍的方頭巾。妻的手藝?記得他是“文革”時成的家。他是大學生,富農出身, 找個農家女或許還能安生過日子。妻帶著現在罕見的套袖,捅捅爐子, 然後端一臉盆水來放爐子上溫著,讓他洗手。我說他怎麽樣?妻笑道: “跟牛似的,最好連我都不要在這屋住,幹擾了他畫畫。”

他家牆上挂著一只牛頭。光禿禿的頭骨。這是他牆上唯一的飾物。身上更無一趨時物。1988 年中國美術館舉辦他的個人畫展,開幕式那天他穿著藍乎乎黑乎乎的穿了十年的一身中山服。我問別的畫家在畫展開幕式上很多是西服領帶的,你怎麽不穿?你去新加坡參加畫展時不是穿過西服的嗎?他說就是覺得穿著別扭。

他的身體大約放任慣了。小時在農村,夏天他上身只系一塊兒包袱皮,可以防曬,可以直活,可以擦汗。後來他有一幅畫叫《鋤禾日當午》,他畫的太陽下邊都是火苗,他說這是太陽“下”的火。他這個系包袱皮長大的農家孩子到北京上中專後,把他家裏寄來叫他買衣服的那點錢,差不多都買書了。冬天他只穿兩條單褲過冬。夏天上自習課他光著上身。老師叫他穿上背心,他不穿。 他不服,寫信給《中國青年報》,說光著上身上自習課有什麽不可以的,你們給評評理。

回信很快來了,說請你最好還是買一件背心穿上吧。

他現在還是一切從簡 :能不買的不買,能不要的不要,能不說的不說。1959 年他買過一頂氈帽,一直戴到氈帽變成了沒毛的光帽, 戴到 1979 年這帽丟失在畫院的傳達室裏,從此他頭上幹脆從簡不戴帽了。妻想買張飯桌他說累贅。一家四口只在一張狹窄斑駁如果處理只能當劈柴的茶幾上吃飯。同行說,常有外賓來,布置一間接待室吧, 他說多余。

賈浩義小時候,他嫂子趕一毛驢棒子送他到山頂的小學。棒子是他的夥食,學費由他給學校拾柴禾來頂替。然而他那兩道立起的黑眉明白地寫著他的自尊心。有一次老師沒看見他,他誤以爲是老師不理他,立即憤憤然寫下一個條子遞給老師 :你爲什麽不理人?

孩子明亮敏感的眼睛,常常感覺著大塊的黑色。學生們住黑黑的大土炕。晚上在一盞油燈下趴一圈做作業。後來他對我說起他小時用 粉筆在牆上畫滿了畫。我說粉筆是白的,牆也是白的,怎麽能畫上畫? 他說牆是黑的,他家、他學校的牆都讓油煙熏成黑色的了。他們小學生夜裏起床撒尿,要走到院子裏,走進黑成一塊的天地間。偶爾遇上兩點亮光,那是狼在喝學校的溫水。夜,是簡練的,墨黑是簡練的。 夏天他天天在河裏、水坑裏遊泳,渾身曬得墨黑。從水裏爬上岸來, 一站如同一個小黑塊兒。

到他 50 歲的時候,1988 年在他的個人畫展上出現了一個奇特的場景。中國美術館的展廳裏,一個如小黑塊兒一樣的小男孩兒,叉著 腰挺著鼓鼓的肚子在撒尿。天上是一個碩大的太陽的印象。生長起小男孩兒的大地上,除了一根似不經意地劃出的地平線,另外只有小男孩兒正撒出的一滴尿。地平線下有“人之初”三個小字。大太陽下有 一枚小小的印章。除此,連老甲兩個字都沒有題上。題上似就破壞了畫面的均衡,破壞了新生的小男孩兒和初升的太陽構成的和諧美。小男孩兒只用焦墨塗出,剪影一般。不畫五官,沒有濃淡。然而他一人認認真真地撒尿,卻吸引了多少中外來賓認認真真地看他撒尿。

春來了 62cm×123.5cm 1989 年

學校食堂開飯了,一大缸飯由同學自己盛。身高只有 1.35 米的初中生賈浩義,用他的話來說 :“搶不上槽子。”少年時代餓出的胃病, 一直在提醒他吃飯問題的重要性。初中畢業前,他問老師若上美院附中,什麽時候能學出來?老師說要 8 年。這 8 年,他哪來吃飯的錢? 他得吃飯。考火車司機吧,真闖一氣。他老家在河北遵化縣,考中專得上唐山。當火車司機要鏟煤,要力氣,所以對考生的體重有要求。 他自知差 2 斤。他吃下兩根大青瓜,淨重 3 斤。這總夠體重了。夏天的烈日下他一口氣跑到招生處,一稱,怎麽一斤沒長?對了,兩根大青瓜變成水,變成夏日的汗,變成蒸發的氣體,變成烈日下瞬間蒸發 的水分。總之,當他一路跑的時候,兩條大青瓜已經完成了從固體到 液體再到氣體的物質不滅的全過程。 他坐下來。整個人陷了下去。怎麽的?他驚嚇得跳了起來。再摸摸剛才他坐的椅子,軟的?椅子怎麽是軟的?這裏還有電燈。一 拉,喀,燈泡亮了,牆都白亮白亮的。這就是科學?當時流行學遍數理化,走遍天下都不怕的吃飯經。考北京的工業管理學校吧。中專,吃飯不要錢。

1954 年他考到了北京。北京使他震驚的就不是電燈了,而是書店, 是畫展,是列賓,是蘇裏柯夫。到二年級時他要求退學!我想學畫。 老師不同意。後來,中專畢業考試已經考完兩三門了,考完就畢業了, 就當技術員了,賈浩義怎麽又提出退學?放著技術員不當要退學?是的,正因爲快畢業了,正因爲他怕畢業後分配到工廠去,他必須趁著 還未畢業匆匆退學,再不退就來不及了。 他從工廠實習過,天天站在 機床旁,天天看著統一的機床和同樣的零件。不,相比之下,當農民 多好!天空、土地和牛馬。如果不能學畫,他就當農民。但是學校不允許退學,除非病退。行呵,他正好有胃病。

他到派出所遷戶口,遷回農村。派出所說,你的北京戶口遷出可就遷不回來了啊。他說遷。

這時候的賈浩義已經模模糊糊地意識到,人生不是爲了吃飯,人生爲了追求可以不要飯碗。他到家背起糞筐揣上速寫本,在村裏轉一 圈,撿一筐糞,畫一疊速寫,多好。第二年藝術院校招考時,他從遵 化騎車三百多裏地趕到北京,報考北京藝術學院美術系。他帶了一支鉛筆、一塊橡皮、一把鉛筆刀。一看別的考生,都帶著成把削好的鉛筆, 從 B 到 6B 的,從 H 到 6H 的。還有水彩盒,還有很多是美院附中的 畢業生。完了,他想。錄取的初榜公布時,他也去看,雖然自知是沒有希望的。一個個名字看下來,自然沒有他。其實,不看也知道不會有他。只是還不想就這麽離去,還是站在榜前看著。看什麽呢?看他自己。賈浩義。賈浩義這三個字不就是他嗎?怎麽回事?剛才怎麽沒看見?

還要複試。他在中專學機械,沒有上過高中文學課。要考作文。 他想了一個自以爲很有意思的故事。越寫越覺有意思,越寫越收不住閘。向監考老師再要一張紙,還是收不住。又要一張紙。 現在不是他在寫作文,是文章自己在寫下去了。故事還在發展,他還得要紙,如此要了七八張紙直到打鈴,他正好劃上最後一個句號。

蹓蹓 59cm×60cm 20世紀90年代

傍晚 37.5cm x 28cm 21世紀初

他想不到從他考上美術系後,他的人生好比都是逗號,再打不上句號了。他如同一個高原跋涉的旅人,蒼茫而孤獨。1982 年一個中國人趕著馬群進了溫哥華。可是這人,這馬,在中國又好像沒見過。 變了法、變了形,然而比潑墨更恣肆,比寫真更具生命感,在溫哥華 的北京畫院的畫展上,加拿大人爭購這幅《鍾馗圖》。爭購者一個個認真得像工筆,激動得如潑墨。最後只好來個複雜問題簡單解決抓阄。

這種更重意象的大寫意變法,在 1982 年還未被國內很多人接受。 溫哥華對《鍾馗圖》的熱情“引進”國內後,當年的中日聯展上又展 出一幅 8 尺寬 4 尺高的《回來》。地平線上是大群跑動的牦牛,翻卷的塵埃如雲似潮。猛一看,像是一幅大山水畫 ;再一看,才是淹沒地平線的黑壓壓的牦牛群。一個牧民在喊牛群回來,但牛群一如奔湧的 潮流向前翻騰。潮流是喊不回來的,曆史不再回來。所以畫名《回來》。 賈浩義中專畢業前退學回到農村,也不是爲了“回來”,而是爲了發 展。20 世紀 70 年代末他調入北京畫院後,再不顧自己的畫像作坊裏 生産出來的那樣,落入技法的巢穴。有了技法之後,進而追求想法。 畫得很美,畫得大家都想買,然而美之外還有什麽內涵?他又不想多賣畫。夠買筆墨宣紙,夠吃飯,行了。沒有新的追求就再也畫不下去了。 他往大西北跑。1978 年第一次去的時候,也沒有明確的想法,只是有一 種解放的需求。大西北,藏族人民大袍的飄拂,牦牛群的鋪天蓋地。天 蒼蒼野茫茫,風吹草低見老甲。老甲在大草原大荒漠裏,就再不是甲天下的甲了。古來生個男兒喜稱添丁,他在大西北的天地間才明白人其實只是一丁點兒。在繁華的城市,到處可見人對世界的主宰。但是在荒漠, 人震懾于大自然的威勢,一個人,便如一根草般被大自然漠視。西北的風, 蕩滌著個人的得失憂患。是的,他屬于大西北,大西北是屬于他的。小 巧玲珑的南方,美麗纖秀的南方姑娘,一點激不起他的畫興。他瘋魔般地往西北跑。他在大西北又感動于人的征服力。他看牧民們狂飲馬奶酒, 看醉漢們打架。他問主人爲什麽打客人。主人說 :“他罵我媽媽。”喝了馬奶酒的漢子們騎上馬賣馬去了。有時馬把賣馬的人摔倒在地,拖上一段。 套馬的漢子爬起來又翻上一匹馬,繼續揮起套馬杆。或許當年他就是用 這股勁頭套上美術系的,或許現在他就是用這根套馬杆在套他的一個又一個追求。

那達慕 72.5cm×44.6cm 1990 年

草原之秋 69cm×45.5cm 21 世紀初

漢子們 193cm×200cm 1994 年 中國國家博物館藏

賈浩義考上美術系後,一學期過去了,老師說 :“我怎麽沒賈浩義說過一句話?”

賈浩義沒感覺自己不說話,他只感覺自己每天都有進步,每天忙著 往腦子裏裝東西,每天要設計下一步。1959 年開始糧食定量。同學們不夠吃,午睡複浮腫。賈浩義從小餓慣了,一份別人不夠吃的定量,于他是夠了。定時定量,大米白面,他的胃病都開始好了。中午都精神頭十足, 正好讀書。于是受到批評 :有的人,該睡的時候不睡。是的,衆人皆睡你不睡,不就是與衆不同、不合群、不隨和、不關心集體、不問政治, 總之,不紅。

他 1961 年畢業時意外地“吃香”了,留校了。因爲陳毅同志那時有個講話,“專”又得到正名。僅僅一年後,政策又有變化,學校 向前來要人的朝陽區文化館逐個介紹精簡對象。“賈浩義,這人別的 都行,就是‘白專’。”文化館的來者後來私下裏告訴賈浩義,他一聽“白專”二字,即說 :“我們就要這個人。”

“這個人”無非對自己是忠誠的,對藝術是忠誠的。他清楚每個人的感覺不可能是整齊劃一的,如同人都午睡他兩點不想午睡。 所以他畫的就不是大家能看到的,而只是他自己感覺到的那種濃縮的、內 在的精神,那種揮灑又凝重的撞擊力。一只牦牛,笨重而遲鈍。然而賈浩義從它一步一步的不拔的行走中,感受到一種不妥協、不放棄因而就具有了撞擊力。牦牛好似從寬銀幕立體電影的銀幕上向我們走來, 我們感覺到了它的沉重的腳步,聽到了它的粗重的喘息,然而事實上 又並沒有看清它的細部也沒想到要去認它的細部。大塊的焦黑一而不 是濃淡墨,實現了、提煉了賈浩義對牦牛的獨特的感受。這只是賈浩義眼中的牦牛,“共性部分,由大家想象。”他說。《己醜年》這幅牦牛, 沒畫眼睛,沒畫筋骨,你不會覺得怎麽沒眼睛,你只在牦牛的腳步聲中, 在陽剛粗放的力的沖撞下,覺得振奮而感動,然後體味著這黑色的韻 律,感受著一種突破了已有均衡後的新的均衡。

西班牙鬥牛 129cm×129cm 2013 年

等待 69cm×43cm 2000 年

摘自 :陳祖芬報告文學《人之初》

注:陳祖芬,女,1943出生,上海人,作家。北京作協副主席,北京文聯副主席,全國政協委員,曾連續五次獲全國優秀報告文學獎及其他文學獎幾十次,出版個人作品集二十多種。

三兄弟 124cm×124cm 2006 年 題識 : 二〇〇六年,再畫草原子民。老甲圖並記于京北郊。

手 69cm×138cm 21 世紀初

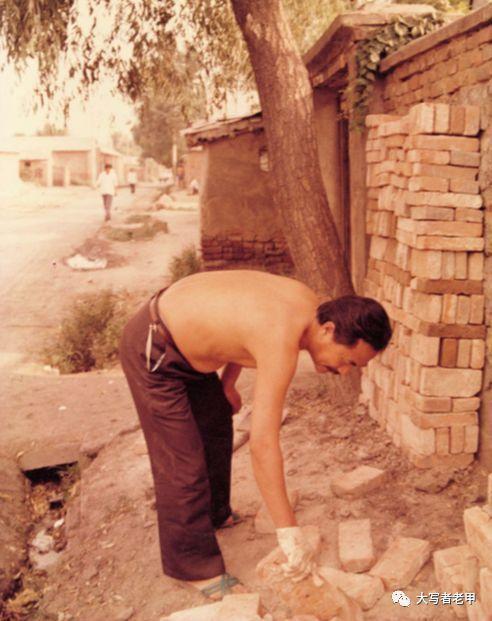

老甲在南磨房自興土木

南磨房老甲親手蓋的小廚房

1996年老甲又親手設計建造了位于北郊的老甲藝術館