去年11月21日,旅德華人學者關愚謙先生默默地走了。

老關一向身體健朗,86歲,走起路來還像年輕人一樣步履矯健。據他自己說,體檢都查不出毛病。他的性格也極好,開朗、熱情、樂觀、豪爽,同時因爲家族有長壽基因,他有充足的理由自信人生100年。

所以,他的離去,幾乎對所有的人來說,都是個意外的消息。

鳳凰衛視邱震海發文驚呼:關愚謙走了,這怎麽可能?不久前還在微信朋友圈裏,看到他曬出自己和夫人海珮春躺在自家的床上欣賞窗外風景的照片,那種悠閑自得的情態,怎能讓人和一位即將離世的重病患者聯系起來?

這照片我也看到。而且,因爲偶然聽到他癌症複發的傳聞,我也曾以微信問候,時間就在半個月之前。然而他以語音回複我說:

“我們現在柏林,一切都好,只是覺得有點累,需要休息。你們都好吧,咱們保持聯系。”

于是我不再相信那傳聞。可是誰能想到這竟是真的!

關愚謙先生在上海圖書館演講(2010年)

一

2016年8月初,老關因爲連續三天尿中帶血,被夫人海珮春送進漢堡醫院進行全面檢查,很快被確診爲膀胱癌,醫生認爲需要盡快將膀胱整體切除,以防癌細胞擴散。手術時間被排定在幾天之後的8月8日。

手術前一天,清晨老關便如約住進醫院,中午開始做手術准備,吃下了清腸胃的瀉藥,只等挨那一刀了。但此時他心裏頗爲不安,因爲對于手術的過程和後果一無所知,他覺得不踏實,需要和主刀醫生面談一次。但是左等右等,主刀醫生一直不露面,傍晚6點多,來了一個助理醫生,向他說明手術方案。聽了這方案他有些吃驚,因爲醫生說手術後,他因爲失去了膀胱,需要終生在體外帶著一個尿袋收集尿液。體內的兩腎和體外的尿袋之間,需要用一根塑膠管連接,這只塑膠管每3個月要更換一次。

他立刻意識到,終生帶著尿袋,會嚴重影響社交,這對他很重要,因爲他是很有影響力的社會活動家。更重要的是,換塑膠管等于是動一次小手術,每三個月換一次,如果他再活10年,就要做40次手術?這是多麽可怕!何況,如此一來,他還怎麽出國,怎麽旅遊,怎麽回中國居住?

他不能接受這種安排,他需要的是有質量的生活,而不是苟且。

他急急和珮春商量,當晚9點,兩人從醫院逃回家中。他們決定采用自然療法,這方面珮春有足夠的經驗。珮春學過西醫和中醫,且有行醫執照。

于是,老關說“我成了我老婆的臨床實驗品”。每日在珮春的悉心照料下,堅持食療、體療、心療三法,一切皆泰然處之,內心裏抱定戰勝病魔的決心。

10月初,有朋友介紹歐洲著名的泌尿科專家、柏林夏洛特醫院的米勒教授爲他診病。檢查後,米勒教授認爲他膀胱內腫瘤較小,雖然仍需手術,但膀胱不必整個切除,只切1/3即可。這樣,手術的後果就不再可怕,什麽塑膠管和尿袋都不需要了。

但是老關夫婦聽說腫瘤很小,認爲是自然療法生效了。僅僅不到兩個月,腫瘤縮小了一半以上,這給他們很大鼓舞。他們想,看來這一刀是真的可以躲過了。

因而他們再次拒絕了手術,仍然回家自療。

12月11日,我在北京參加一次朋友聚會,見到從德國歸來的青年作曲家王珏。此時我剛剛看到老關在《歐洲時報》上發表的文章,稱贊王珏作曲的一支樂曲在幾天前舉辦的德國G20峰會開幕式上演奏大獲成功,被稱爲“天人合一”的大手筆。忙問王珏,此行是否見過老關,他身體如何?

王珏說,老關在柏林陪了他3天,與他一同觀看演出,一同出遊,一點不見病態。老關自己說,他不久前患了癌症,但是目前已經痊愈。

剛剛4個月,竟然會有這樣的奇迹?我立刻致信詢問老關,這是真的嗎?你是用什麽方法創造奇迹的?

老關回複說,的確,他最近在醫院反複檢查過兩次,醫生還是原來的醫生,儀器還是原來的儀器,但不僅再也找不到癌腫,而且連癌細胞也不見了!他信裏說:

“我的方法是自然療法。三療:一是食療,純吃素,連雞蛋黃油都不碰。現在已完全恢複正常,但還是盡量吃素,紅肉絕對不吃;二是心療,一定要天天開心,不要自找氣受;三是理療。每天散歩至少三刻鍾以上,一定要堅持。關于食療,網上查看,內容豐富。”

兩個月後,老關夫婦來北京。這時我親眼看到老關依舊容光煥發,神采奕奕。和過去不同的是,無肉不歡的他已經完全改吃素食。

珮春喜歡北京東安市場樓上的一間餃子店,以前我們常常在那裏聚餐。這一次照舊,只不過點的餃子都是素餡的。後來他們再次來京,還特地約我們到王府井錫拉胡同一間素食館子裏會面。

他們夫婦倆的人情味很重,每次到京,總是帶些“手信兒”作爲禮品,早先大多是德國的巧克力之類,但自老關生病以後,“手信”都變成了藥品、保健品,什麽葡萄籽、軟骨素之類都有,特別是一種超濃縮的碳酸氫鈉片(小蘇打片),劑量是國內常見的小蘇打片的6倍。珮春說,歐洲人推崇堿性療法,認爲堿性食品可以抑制癌細胞生長。老關病後一直吃這種藥,很可能他的癌細胞消失,與小蘇打有關。她希望我們也能用來預防癌症。

這真是有些神奇的故事。

我在關愚謙先生上海寓所(2009年)

二

生病以後,老關一直樂觀自信,他甚至說自己信命,早有“半仙”的人物給他算過命,說他的陽壽超過他活了100歲的父親。但是患病仍然給他帶來了一種憂患意識和緊迫感,他開始思考一個嚴肅的問題:假如自己很快離開這個世界,還有哪些事情沒有做完?

他這一輩子,活得夠精彩了:經曆過人生磨難,創造過世間傳奇,有美麗、善良、賢惠且富有才華的妻子爲伴,夫唱婦隨成就一番文化事業。作爲教授,他培養出上千名學生,桃李滿天下;作爲學者、作家,他用中、德、英、意文出版了26本著作,其中有的著作在歐洲産生極大影響;作爲社會活動家,他主持歐洲華人協會,廣交中外文化名流,長期在中國香港、新加坡、馬來西亞和德國的報刊開專欄,自己也名揚天下,至少有七八個國家和地區的媒體對他做過專文介紹。

關于他自己的經曆,他此時已經寫過兩本書。第一本題爲《浪》,副題是“一個爲自由而浪迹天涯者的自述”,內容主要是介紹自己的前半生,特別是他在“文革”期間,偷用日本友人西園寺公一的公子西園寺一晃的護照逃亡國外的故事。

這本書他也以《在同一個天空下》爲書名在德國出版,長時間以來都是亞馬遜書城的五星級暢銷書。

另一本書題爲《情》,副題是“德國情話”,主要講他只身一人到達德國後在舉目無親的環境中艱難地生存下來,開始新的人生的過程。他出乎意料地進入大學學習,獲得博士學位和漢堡大學的教職,又遇到了美麗的德國姑娘海珮春,與她經曆了浪漫曲折的愛情,最後兩人以共同的志向走到了一起,成爲中德文化交流的使者。書中把家國情、愛情、親情、友情融爲一體,寫出了一系列感人的故事。

《浪》出版座談會(2001年,香港)

但是他的故事並沒寫完。他早就想好了要寫自己的《人生三部曲》,《浪》和《情》只是之一和之二,第三部雖已著手,但尚未完稿。

他還有許多史料需要留下來,許多故事需要記下來。

例如,他和德國總統施密特成爲朋友,他對施密特進行過多次訪談,並收集了許多相關的資料。他曾對我說,自己完全可以寫一本《施密特與中國》,但是這些他在以前的著作中都沒有提及;

再如,他曾經與基辛格交談,探討中美關系,曾經采訪過波蘭總統瓦文薩、保加利亞總統熱列夫等一些國家政要,雖然當時曾經寫過訪談文章,但是背後的故事還不爲人知;

還有,作爲歐洲華人學會的發起創辦人之一,他曾長期擔任會長,是其中的靈魂人物。三十年來,他在霍英東基金會的支持下,在歐洲巴黎、柏林、日內瓦、維也納、裏昂、漢堡等各大城市,多次主辦了中西學術文化研討會和中國文化節等大型活動,爲中歐文化交流做過重要貢獻。這些他過去也很少說起;

特別是他與海內外文化界名流的交往,那更是一段佳話。自從改革開放之初中國打開國門以後,中國的作家、藝術家到訪德國,幾乎沒有不到老關家做客的。他的家漢堡銀河街24號,被人認爲是中國文化中心,老關和珮春夫婦忙前跑後,張張羅羅,爲大家提供了許多幫助。他不僅熱心服務,而且對他們進行訪談和對話。他告訴我,光是這些作家、藝術家的訪談錄音帶,他就保存了100多盤。可惜多年來沒有時間整理,這可真是一筆財富呢。比如趙丹、艾青、劉海粟等談論自己的藝術人生,這樣的史料在今天簡直不可多得。

由此,老關與許多作家、藝術家結下深厚友誼。事實上,和他聊天時,你若提起一大群現代名家,他可能會漫不經心地告訴你,這些人都是他的老朋友。開始我曾擔心他是不是誇口,但是驗證一下馬上知道此言非虛:當年我在三聯書店出版他夫人海珮春的回憶錄《德國媳婦中國家》時,想找幾個名家聯袂宣傳,我隨手打了幾個電話,分別給王蒙、馮骥才、劉再複、鐵凝、王安憶,他們一聽關愚謙的名字,都二話不說,同意在珮春的書封底上寫一段推薦語。

老關也曾給我看過一本小相冊,那裏面清一色是畫家、書法家贈給他字畫的照片。從宋慶齡、郭沫若開始,到劉海粟、黃永玉、範曾、吳祖光等等,名家雲集,作品爭奇鬥豔。整整一本,令我驚歎。他說這些都是名家們主動贈送的,每一幅背後都有趣聞,他曾經想爲了這些字畫寫一本書,題目就叫《愚謙藏寶》。

所有這些,都是久積在他心中的故事。可寫的太多了。但是最緊要的,還是完成《人生三部曲》。

病中的他不敢耽誤,一直在緊張地寫作,又用了半年時間,終于將回憶錄的第三本定稿,大約30萬字。

我和關愚謙夫婦在香港合影(2015年)

書名叫什麽?前兩本是《浪》和《情》,第三本只能是一個字。這件事讓他頗費神思。他回中國,每到一地,必向朋友征求書名。因爲我是當編輯的,他總是格外重視我的想法。頭一次談及此事,我略一思索,給出的建議是一個“路”字。我說:“‘路’,作書名可以有三個意思:一,海外生活之路;二,中德文化交流之路,向德國介紹中國,對中國介紹德國;三,個人心路,華發蒼顔情依舊。”

老關低頭略一沉吟,對我說,你再想想吧。看來是不滿意。

又過了幾個月,他再次來北京,和我一起吃素餐。當時稿子已經同時交給北京的東方出版社和香港三聯了,但是書名還未定,他問我,書名他想就叫做《命》,如何?

他說他相信命運,他的命硬,命好。從“叛逃”出國而能被祖國重新認可和接納,到流浪德國而能成爲大學教授、學者,一直到最近的奇迹:患膀胱癌後逃離手術台,疾病卻不治而愈。這不都是命嗎?

我不贊成,說書名與其叫做《命》,不如叫做《緣》。“命”這個字太消極,有“宿命”的含義,好像他的一切都是等來的。而“緣”是可以積極、主動建構的關系,也是可以改造命運的關系。你這一生,還不是處處主動地廣結善緣嗎?大的方面,你在中歐、中德文化交流上爲雙方結緣,小的方面,你與珮春的佳緣,你與衆多朋友的良緣,不正是你精彩人生的證明嗎?

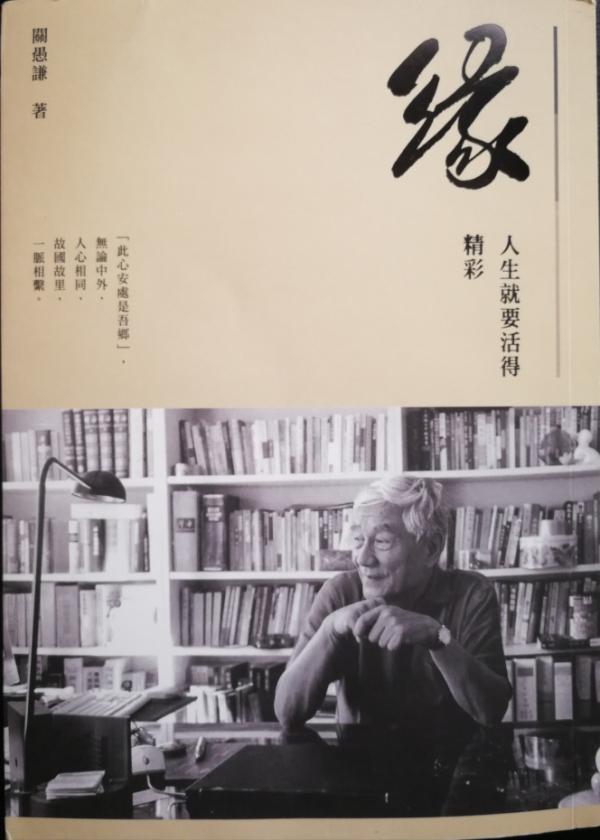

香港三聯版《緣》封面

我一番話,說得坐在老關旁邊的關迪謙老先生連連點頭。他是老關的大哥,也是老編輯,曾經擔任過北京市委的《前線》雜志主編。

可是老關仍然望著我沉思不語。我想,他是想用一個字給自己一生做總結,不能不慎重。

不過後來老關告訴我,他采納了我的意見。書名是《緣》,他又加了一個副題:“人生就要活得精彩”。

三

在生命的最後兩年,老關優先考慮的三件事是:《人生三部曲》的完成、旅遊、會友。

他熱愛生活,熱愛大自然。世界這麽大,這麽美,還有許多地方沒去過,他想多看看,再看看。

于是他一邊進行著“三療”,一邊和珮春踏上旅途。一年中,他們去了很多國家,不僅到巴黎去看宮殿,到維也納去聽新年音樂會,而且還去了大洋彼岸的美洲,從墨西哥到古巴,再到哥倫比亞。一路上,老關以極大的興致,沿途以微信相冊作連續報道。接著他們又乘坐郵輪去北極旅行。老關在微信裏一連9天發表《北極日記》。從日記中,你可以感覺到他在貪婪地欣賞、深深地依戀著這個美麗的世界,同時,你也能了解到在茫茫的蒼天下,在皚皚的冰雪中,他仍然關注著社會,思考著人生諸多問題。

他明白,他這一生,活得有滋有味,活得自信滿足,倚重的是海內外的朋友。在他意識到自己可能來日無多的時候,他更是迫切地希望和各地的朋友相聚。所以他的旅遊,有時也是爲了會友。

這兩年,他幾次回到中國,到過香港、上海,也來北京,每到一地都邀集大批朋友團聚。一起吃飯,聊天,每每其樂融融,大家盡興而歸。這些朋友,可謂舊雨新知濟濟一堂,上至耄耋老人,下至青年學子,大家都“老關”、“老關”地稱呼他,似乎都把他當做自己的“哥們兒”。因爲我本人也經常跻身于其中,所以我總能直觀感受到老關帶給人們的快樂和親切感。他豪爽、坦率的性格,他幽默、風趣的個性,他豐富的人生閱曆,他富有睿智的思想,都使他成爲一個衆人喜愛的老人,無論走到哪裏,周圍都有粉絲。

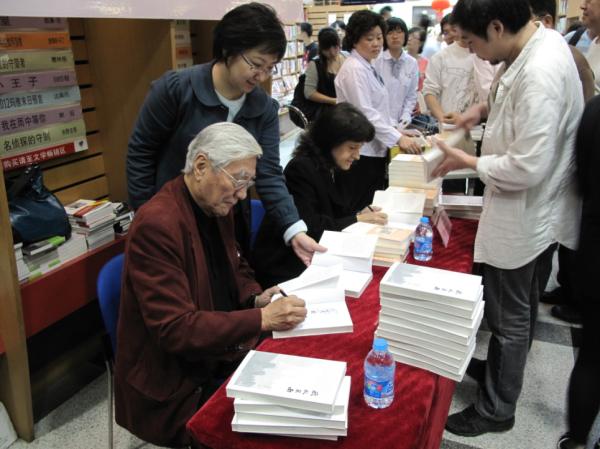

關愚謙夫婦一同簽名售書(2010年,上海)

在老關的朋友中,有一個特殊的群體,這就是他的老同事。老關1968年出走德國前,在一個被稱爲“和大”(中國人民保衛世界和平大會)的政府機關工作。那裏的同事,都是他青年時代的夥伴。80年代以後,老關獲准從德國歸來探親,他又和“和大”的老同事們恢複了聯系。此後再來北京,他總要請老同事吃一餐飯,敘敘舊。

但是,這批人中有一位老同事,自1968年以後,半個世紀始終未與老關見面。她就是著名學者、美國問題專家資中筠先生。

老關對資先生是格外重視的。他說當年,資先生是他們那批年輕人裏最拔尖的人才。當時在“和大”,資先生爲領導人做口譯,而關愚謙則在辦公室,爲安娜·路易斯·斯特朗、西園寺公一等常駐中國的外賓提供服務,他們有過大約6年的同事關系。

老關知道我和資先生熟悉,有一次曾問我,你和資先生談起過我嗎?她怎麽評價我?

我回答,她說過你在“文革”初期也曾經活躍過,參加過“造反”。評價你只說你俄文不錯,也懂英文,現在大概德文也學好了。沒說過別的。

老關聽了不語,從他的眼神裏,我感覺他似有心事。

後來我聽資先生說,就在老關最後到北京會友的時候,他租下和平飯店的總統套房,把“和大”的老同事一起請去,吃飯,飲茶,聊天。這一次,他特意請資中筠先生參加。

席間,聊的都是當年舊事。忽然資先生問老關,你“文革”時爲什麽會給我貼大字報?

老關承認這是頭腦發熱所做的荒唐事。

資先生認可了他的解釋。這對老關,可謂相逢一笑解心結。

老關非常享受這樣的朋友聚會。從2017年11月到2018年2月,他和珮春一直在上海、北京、香港、新加坡,不停地和朋友聚餐、聚會,開心地暢談,爽朗地大笑。3月2日,他從香港發信給我,說3月9日到北京,一定要見面!“見面”兩個字後面還打了驚歎號。

然而這一次見面,我因與其他安排沖突,竟然錯過了。我萬萬沒有想到,這一錯過就是永遠。

幾天後老關回到漢堡體檢,意外發現膀胱癌複發。醫生建議,還是要動手術。5月,膀胱被部分切除,手術成功,老關恢複得也很快。但是不知爲何,他體內總有感染,時時發低燒。到了9月,開始高燒不退。注射許多抗生素,效果不佳。

這一次發病,老關有不詳的預感,但他極其冷靜。3月底,他曾發信給香港三聯的編輯李安,說自己的時間不多了,希望《緣》能快一點出版。此外,他未對其他人談論自己的病情。包括我的詢問,他也含糊其辭地搪塞。

誰也沒有想到,他的病情很快就惡化了。10月份剛剛從漢堡出院,11月份又進入柏林的醫院。這次是因爲走路不穩,且日益嚴重。檢查後醫生發現他的癌細胞已經擴散到整個脊椎。

此時老關肯定意識到,這是他最後的時刻了。但他已經可以從容、坦然地面對那一刻。因爲《人生三部曲》已經出版,他也去了想去的地方,見了想見的朋友,心靈得到許多安慰。此刻,他反思人生,覺得自己一輩子“行善事,結善緣”,“這輩子沒有白活”。他從無害人之心,沒有做過虧心事,無愧于中國和德國兩個國家,足以心安。

去世的前三天,兒子關新從上海飛到柏林,來送他最後一程。他獲得極大滿足,興奮地與兒子熱聊。兩人甚至長時間討論中美關系問題。

關愚謙先生追悼會在漢堡一間教堂隆重舉行

去世的前一天中午,他的主治醫生前來看望。問他,“你感覺還好吧?”他點點頭。醫生說,“咱們天堂見。”

老關明白,他需要向世界告別了。于是,他帶著對天堂的憧憬,平靜地睡去了。

我想,在那最後的一刻,老關對于珮春,對于他的親人和友人,仍會有許多的不舍,但是對于自己的人生,他既沒有悔恨和哀怨,也沒有遺憾。(2019年2月16日)