未來會是什麽樣子的?這個問題我們並無法預知。然而,未來的我們,將會如何回憶起當下,這是我們可以影響的事情。盡管人生與歲月都有著不同的階段,但它們並不是孤立的隔間,在一個又一個階段之中,太多微小的細節與記憶,構成隱形的絲線,將分散在年歲中的時間重新交織在一起。

記憶就是我們打開這些絲線的鑰匙,而文字與書籍,就是我們收藏記憶鑰匙的地方。轉眼之間,又是一年過去,在這一年的時間裏,或許有很多新書從你的身邊滑過,不留一絲多余的痕迹,但也會有很多變成書簽,就此留在你人生的頁碼中。而我們每年所做的,就是分享這些能夠成爲讀者人生頁碼的書籍。

或許,在某些書籍的反饋上,我們的想法並不一致,然而,“公共立場,專業品格,獨立思想,現實情懷”——這簡單的、卻在17年裏不斷重複的十六個字,卻是我們最真誠的出發點。

秉持著這個原則,我們從今年的出版物中篩選出了82本值得閱讀的書籍,它們覆蓋了文學、曆史、社科、藝術、兒童、經濟、生活等各個方面。當未來,我們回憶起曾經的今年,這些好書將會成爲記憶之海中棲息的礁石,而有了這個落腳點,我們未來的記憶將會明晰,從而沿著這些礁石,走向更加富有探索性的未來。

12月10日《新京報·書評周刊》B01-B08

“未來的記憶——2021新京報年度閱讀推薦榜入圍書單”

2021新京報年度閱讀推薦入圍書單

之

文學·藝術

《惡魔師》收錄楊典短劄小說五十余篇,每一篇的靈動想象都近乎天馬行空,又多帶有寓言意味。無論是黑燈照、飛頭蠻,還是惡魔師、發條兔,都像是一個個荒誕的傳奇,籠罩著神秘色彩與混沌氣息。這些故事並不尋求一個確定的闡釋,而是相反,正如作者在序言中所說:“這本書中的短劄小說,大多也是想在激蕩的思緒中找到能沖決一切的某種‘無意義’吧。”某種程度上說,文本本身的“無意義”,恰好造就了我們與文本相遇時的無限意義

《伊春》具有明顯的當下性。十個故事,十種生存狀態,大都會讓我們感受到某種熟悉感。作者趙松意識到傳統生活方式瓦解之後人們的普遍命運:一種“漂浮異地”、情感無所歸依的內心孤獨狀態,人與人之間的必然疏離。流連于機場的男人、愛上荒蕪公園的女人、迷茫的警探……這些人或疲倦或無聊或麻木,內心深處又懷有對世界的眷戀,唯一的慰藉來自那片刻的“懸停”,“停下來,在一個點上,靜止不動”,以短暫逃離壓力重重的日常生活。這也許是唯一可行的逃離方式。

魯迅曾在文章中說,“新文化運動”這一稱謂是嘲罵《新青年》的人“另起”的名目,“反套”在了《新青年》身上。《另起的新文化運動》一書以此爲觸發點,穿過層層曆史敘事,返回曆史現場,辨析“新文化運動”的名與實,考察“新文化運動”如何與“五四”融貫成一個整體,而通過“五四”,《新青年》主張的“文學革命”又如何與“新文化運動”相焊接。以此爲起點,開闊了我們看向新文化運動的視野,改寫著新文化運動的整體圖景。

在散文集《微塵》裏,陳年喜記錄下他目睹或熟識的那些普通人的掙紮與悲歡,其中充斥著匆忙的死亡與脆弱的無奈。在時間和命運面前,每個人都曾豐茂,也將迅速枯萎,陳年喜用文字賦予那些單薄、艱難的生命以尊嚴。“世界是什麽樣子?生活是什麽樣子?我的感覺裏,除了綿長、無處不在的風,其余都是塵埃,我們在其中奔突,努力站穩,但更多的時候是東倒西歪,身不由己。”陳年喜筆下的生命真實如讀到他這段文字的人。

《弗洛伊德的躺椅與尼采的天空》的作者以開闊的視野和嚴謹的思路,爲我們勾勒出一幅德奧“世紀末”的美學圖景。本書以19世紀末德語文學爲主要依據,詳盡論述了德奧世紀末文學頹廢、唯美的美學風格與精神特性,並將其置于急速的現代化進程之中,揭示出審美現代性與社會現代性之間充滿張力的關系。而盡管深受英法唯美-頹廢派影響,但借助尼采和弗洛伊德的思想資源,德奧世紀末文學呈現出對頹廢的疏離與反思,展現出強烈的自我反思性。

《我身上的海》是朱朱三十余年詩歌寫作的精選。詩集中的詩在內容和風格上形形色色,又隱約具有某種內在統一性。作爲自我與世界的觀察者,這些詩或是詩人心中的低語和呼喊、頭腦中的辨認和思索,或是對現實和曆史回音的敏銳捕捉,都指向人之存在的複雜、矛盾與困境。詩人用詩句刻錄人的孤獨、壓抑和無法忽略的愛,對激情被耗盡的惋惜,對放逐與返回的思忖,最終都是某種對“出路”的尋找。

流俗之地即市井風俗之地。馬華作家黎紫書用二十萬字的《流俗地》爲自己的家鄉描畫出“一長卷浮世繪”,其中人物衆多,形形色色,過著普通人的生活,各懷隱痛地隨波逐流又偶爾閃現生命的微光,平凡如水,幾無波瀾,但所謂芸芸衆生不就是如此?以人物的日常生存經驗爲基礎,黎紫書如自己所願,描繪出馬華社會“幾十年的風雨悲歡和人事流變”。宏大敘事之外的小人物,就這樣活著自己的活,熬著自己的熬,等來或等不來那溫暖的“光”。

《重讀20世紀中國小說》是許子東的一部多少有些另類的小說史。作者回歸文本閱讀,重讀了70多位作家的近百部作品,以編年體的方式把作品一部一部細讀、排列下來,並以此爲基礎梳理背後的文學史線索,辨認20世紀中國小說之間的聯系與區別。無論這些小說中蘊藏著怎樣的觀察或觀念,其指向都是“中國”,講述的都是“中國故事”。從這個整體中,我們似乎隱約可以看見中國近百年的那些選擇、變遷與不變。

《銅座全集》的主體是中國南部某省的一個小山村,名叫湯錯,現被稱爲銅座。作爲銅座的“全集”,本書作者試圖以實證精神、以田野調查的工作方法勘探這個邊緣之地的全部內容,盡管“全部”從根本上說是無法達到的。作者利用了語言學、曆史學、人種學、地理學等衆多學科知識,完成了一次頗具實驗性的“微觀地域性寫作”,《銅座全集》也因此成爲與傳統的以人物情節爲主的“小說”全然不同的小說文本。

《中書令司馬遷》中有兩個司馬遷,一個是大衆較爲陌生的“中書令”,那個漢武帝身邊的近臣和侍從,另一個則是半隱在後的那個“太史公”。在這出不算長的戲劇裏,作者把司馬遷置于多重矛盾之中,司馬遷與漢武帝、司馬遷與女兒、司馬遷與庸吏的對峙,是人生價值觀的對峙。最終在和漢武帝的正面沖突中司馬遷明白,自己不是別的,而是且永遠是太史令,那個“用一支筆,記下這個變動的時代,爲蒙難之人送葬守靈”的人。

宋琳曾是上世紀八十年代的明星詩人,因故于九十年代初開始漫長的漂泊之旅。從上海到巴黎、新加坡,再到布宜諾斯艾利斯、北京和大理,六個地點成爲詩人詩歌地圖的坐標,也恰當地成爲這部時間跨度近四十年的詩歌選集的編選體例。詩集中的部分詩歌展現出地理空間的不斷延展與心中鄉愁之間日益強化的張力。宋琳在不同地點之間遷徙、“漫遊”,攜帶著無法消解的客愁(精神上的無家可歸感)和“時代加諸個人的重負”,辨析著自我的形象,思考著現實中的疑問,探尋著存在的邊界。

這本書以兩個沈陽工人家庭子弟的成長史爲線索,勾勒並呈現沈陽這座城市100年以來的劇變曆史和兩個普通家庭在其間的沉浮、掙紮,及至逆流而上的命運變遷。兩位作者的寫作延續了他們“以個體命運折射時代變遷”的一貫視角,讓這部非虛構作品具備了社會學的穿透視野。通過大量口述采訪、資料考證與實地探訪,兩位作者借由張醫生與王醫生這半生的生命軌迹,重審了東北地區在去工業化轉型過程中的內在張力與曲折道路,也映照出一代沈陽普通人的精神建構圖景。

作爲天下第一狹邪奇書的《金瓶梅》,常被人誤解爲一部誨淫小說,因此知之者雖然滿坑滿谷,卻只是注目床笫之歡的數行段落,仿佛這便是此書全部精華所在。孫述宇卻點出,《金瓶梅》的成就正在于寫實,它正視男女之大欲,直面佚樂與悲苦,它既條析官衙權貴的欺壓手段,也著眼升鬥九流的互相傾軋,俠士的暴橫,士人的虛僞。但墮落之中也蘊含著救贖的種子,哪怕這救贖最終會引向死亡與毀滅。釋卷之後,是一種看盡人生的沉默。

盡管關于唐詩的研究著作已浩如煙海,景凱旋的這部唐詩隨筆依然具有開拓認知邊界、探究唐朝大詩人們更深邃精神世界的效果。作者在二十位唐朝詩人及其詩歌的世界中穿梭漫遊,把他們置于中國傳統曆史文化的大脈絡中,又輔以比較文學視野,以尋繹唐詩中的“觀念與價值”,揭示出詩人們在個體意識、時間觀念、性格品質、審美情趣、藝術技巧等方面的特質,以更現代、更宏大的視角發掘唐朝詩人與唐詩的偉大之處。

上世紀五六十年代,面對即將消亡的瓜亞基人,法國人類學家皮埃爾·克拉斯特在巴拉圭形形色色的印第安部落中進行了多年田野調查,他以精巧的敘事結構、余韻悠長的場景描寫以及對瓜亞基人習俗的剖析,寫出了《瓜亞基印第安人編年史》。這是一本少有的兼具可讀性和學術性的民族志。本書通過了解瓜亞基人認識世界的方式,反襯出文明世界所帶來的殺戮、奴役和疾病,讓我們重新反思現代文明的權力結構,以及對文明與野蠻二元對立的重新思考。

近些年來,英國“脫歐”、特朗普崛起……一系列事件似乎都在昭示著與全球化願景相悖離的信號。全球各地的人們似乎更願意自我封閉而並非坦誠協作,突如其來的新冠疫情更加劇了這一現象。以色列記者埃亞爾通過一線走訪,對這一情緒在政治、經濟等多個領域的體現進行了系統梳理。滿懷焦慮的中産階級、開法拉利的無政府主義者、堅定而固執的民族主義者,在一個個鮮活的案例中,我們看見人類當下面臨的共同挑戰,並思索解決之道。

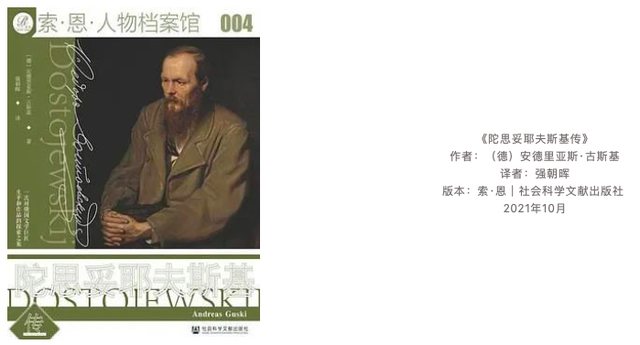

陀思妥耶夫斯基的文獻資料已有很多,但它們並不因此而贅余,他的作品與人生,都值得人們反複閱讀,從中尋找生命的熱度與重量。安德裏亞斯·古斯基的這本陀氏傳記,是一本簡潔明快,又不失全面的傳記作品,他結合了易讀的寫作手法和嚴肅的學術研究,能夠讓讀者在迅速了解陀思妥耶夫斯基人生經曆的同時,也能迅速與陀氏的小說世界建立聯系,從而對陀氏的精神世界擁有了完整的認知。

快節奏的當下,我們已經很少有空閑再去回憶往事,憂傷與挫折尚未得到解決,便已經被我們從人生中割棄。而對荷蘭作家塞斯·諾特博姆來說,回憶就意味著一切,在他的故事中,潛伏著最豐富的情緒,最平靜的惆怅,以及極爲敏銳的觀察。在陷入往事回憶的敘事節奏中,故事或真相並不一定會更加清晰,但是人內心的情緒會更加明了。對現代人來說,這種慢節奏又複古的寫作方式,能讓人在喧囂中重新感知心靈的存在。

隨著近幾年著作不斷被譯介,塞巴爾德在國內已經漸漸積累了自己的讀者,他的文字能夠讓讀者強烈地感受到何謂沉默的言說。《眩暈》是塞巴爾德小說寫作的起點,但已經顯示出了非常成熟的語言風格,它借助司湯達和卡夫卡的視角,在旅途中彌補記憶的創傷。《眩暈》一書不僅能爲喜歡塞巴爾德的讀者提供創作起點的線索,在旅行的敘述中,也能再次強化塞巴爾德在小說中不斷重複的主題——用記憶塑造生命,用沉默不斷言說。

埃內斯托·薩瓦托在這本小說中展示了令人折服的創作意圖。盡管《毀滅者亞巴頓》是作者三部曲的收官之作,但即使沒有閱讀過前兩本,對閱讀該作也不會有任何影響。薩瓦托在小說中不斷穿梭于夢境和現實之間,穿梭于不同的人物心理之間,甚至作家本人也會跳出來在小說中講話。這本小說呈現了極強的文學能力,同時散布于書中各處的文學理念也極爲犀利,它複雜的敘事形式並非故弄玄虛,而是無數思潮與論辯的交融,可謂是拉美經典文學的一顆遺珠。

文德勒以對詩歌形式的精准解剖和對詩歌文本的敏銳細讀而聞名,是美國當代文學評論界的領軍人物。對文德勒來說,面對一首詩猶如面對一個房間,只把握其“主題”或“觀念”的外貌是不夠的,而要走入房間內部,從內部打量一首詩的結構形式、風格特征。在《花朵與漩渦》中,文德勒精選了狄金森的150首詩,用逐句的細密專業的分析,帶領我們穿越狄金森晦澀的詞語迷霧,抵達狄金森複雜、幽微的內心深處。

以第一視角寫出孩子的心靈,這對作家來說是個極高的要求。愛爾蘭作家羅迪·道伊爾的《童年往事》,就可以在任何一個段落中,將讀者帶回懵懂的童年。對環境認知的不同視角,混沌的道德觀,還有荒誕不經的行爲,很多類似的事情在成年後會被我們人爲性地掩蓋或遺忘,但對任何人來說,這又都是一個必然的成長階段。在道伊爾的筆下,這一切都被豐富地捕捉下來,並隨之帶給讀者對自我童年的或者憂傷或者甜蜜的回憶。

本雅明說,“對于曆史,任何曾經發生過的事,就不會丟失。”也不應丟失或被有意地湮沒。作爲一個具有曆史責任感的作家和畫家,《不確定宣言》的作者帕雅克用本書前三卷對本雅明形象和聲音的召喚回應著本雅明的觀點。帕雅克無意寫出一本傳統、厚重的本雅明傳,而是把本雅明置于那災難年代的大背景下、以碎片化的方式連綴出本雅明動蕩不幸的一生,闡述其龐雜的思想。除了文字,本書還配有大量圖畫,冷峻的重重暗影和詩意的文字共同組成了這個頗具觀賞性的文本。

這是一本能夠讓你對拉美文學擁有深刻理解的書籍。在作家富恩特斯的闡釋中,你會明白“魔幻”“迷宮”“幽靈”不過是拉美文學表層化的標簽,拉丁美洲的文學作品其實是在以建構時空的方式敘述自己的曆史,如果要真正理解拉美文學,必須要還原當時每個作家所處的社會氛圍與曆史條件。在這片社會思潮湧動、曆史斷層、狂野與專制並存的土地上,作家們以不同的風格思考問題,創造著新的世界。而這本評論將這個模糊的文學版圖完整地呈現出來,讓我們深入腹地。

安托南·阿爾托是20世紀法國最爲重要的文化參與者之一,而《安托南·阿爾托》一書無疑提供了另一條接近他的途徑。此書將阿爾托的命運與時代背景——包括兩次世界大戰、醫療與科技的發展、電影與戲劇等文化運動等——相結合,爲讀者留出了多元、複雜的理解維度。而阿爾托企圖超越文本僅用視覺帶來沖擊與創新的藝術理念,以及他模糊了精神錯亂、天性敏感與天賦異禀之邊界的痛苦人生,在今天仍能帶來廣泛回響。

這是一部與衆不同的中國古代繪畫研究。“繪畫史”的前提是假設有一條連貫的線索,能夠把所有畫法與技術、風格與樣式串聯在一起。但事實上,今日我們所見的古畫“遺珠”往往是在巨大的曆史偶然性之下才得以流傳。因此藝術史學者黃小峰一方面用細讀的方式剖析畫面內容,另一方面又重返它們被創作的社會環境。在他看來,美術史關注的不僅是一幅畫如何被創作,更在于從一幅畫作中能窺見社會,借由社會亦能更好地理解畫作。

一位雕塑家和一位藝術史學者就“雕塑是什麽”展開了一場持續18年的對話,爲普通人提供了接近雕塑本質的分析視角——雕塑並非已經存在的物體的複制品,它是想象力的承載體,蘊含了人類對自身、對物質世界認識的投射和矛盾的情緒。它提醒我們,藝術思想的美妙在于無窮的闡釋方式,“美”的含義絕不僅僅是視覺的,而當視野擴展至千年的曆史與多元的全球文明,線性藝術史觀無法解讀全部創作現象,在漫長的人類曆史面前,今天的我們依然渺小。

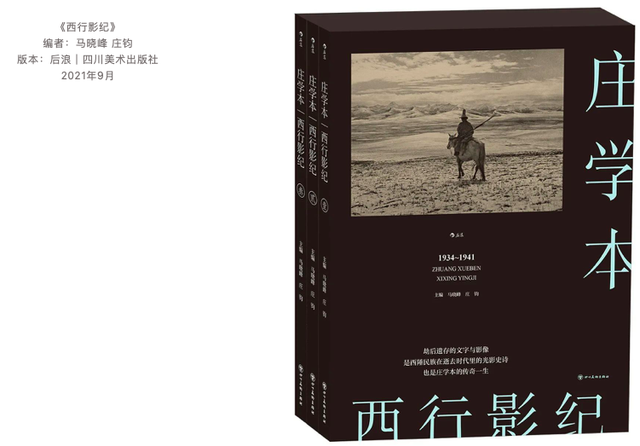

重新發現莊學本,是幾十年來中國影像史學最重要的收獲之一。從1934年到1941年,莊學本行走在中國的西南邊陲,用手中的照相機拍攝鮮爲人知的邊地風習與人物,同時繪制地圖、搜集標本、記錄口述傳說,留下了萬余張照片及近百萬字的一手資料,不僅具有重要的史地與民族文獻意義,更有人類學上的長遠價值。《西行影紀》展現了莊學本探訪西部的文字和影像記錄,是我們了解這位紀實攝影大師、走進百年前中國西南邊地的讀本。

推薦語 | 書評周刊編輯部

本文校對 | 薛京甯