“大家訪談·海上絲路”系列訪談,由廣州市文化廣電旅遊局、廣州社科院曆史研究所、南方都市報共同策劃推出。本期嘉賓爲錢江教授。錢江,1982年1月畢業于上海複旦大學曆史系,曾先後在廈門大學、新加坡國立大學、香港大學任教,現爲香港大學教授,暨南大學特聘教授、中國社科院曆史研究所特約研究員、南京大學協同創新中心南海史地平台特聘研究員、國務院僑辦專家咨詢委員、中國海交史研究會副會長等。錢江教授致力于通過“海上絲綢之路”的研究,更深入探討不同國家和地區、不同經濟體、不同文化之間的交流與互補,讓國人了解“海絲”沿線國家的曆史文化遺産,同時也增進國際社會對廣州、泉州等中國沿海港埠城市深厚曆史文化底蘊的認知。以下爲錢江教授接受南都記者朱蓉婷訪談部分精華內容。

中國海交史研究會副會長、香港大學教授錢江

南都:從你的研究出發,你認爲“海上絲綢之路”的時間起點可以上溯到什麽時候?依據是什麽?

錢江:“海上絲綢之路”這個概念應該是著名的法國漢學家沙畹教授在1903年最早提出來的。當時,他在自己編撰、出版的一本法文著作《西突厥史料》中提到了一句話,意思是:絲綢之路有陸、海兩條道路。後來,中國學者馮承鈞把整本書翻譯了出來。

“絲綢之路”是我們給它起的一個帶有文學色彩的比較美好的名稱,更較真地來說,“絲瓷之路”會比較准確。唐宋以後陶瓷在出口商品中占有主要的地位,越來越多的中國瓷器往外輸出。

至于你說的“海上絲綢之路”的時間起點可以上溯到什麽時候,一般學術界的看法是公元前,從西漢漢武帝的時候開始,這個依據是《漢書·地理志》第28卷下“粵地條”的末尾,有這麽一段話:“自日南障塞、徐聞、合浦船行可五月,有都元國。又船行可四月,有邑盧沒國。又船行可二十余日,有谌離國。步行可十余日,有夫甘都盧國。自夫甘都盧國船行可二月余,有黃支國。民俗略與珠崖相類。其州廣大,戶口多,多異物。自武帝以來,皆獻見。有譯長,屬黃門,與應募者俱入海,市明珠、璧流離、奇石、異物,齎黃金雜缯而往。所至國皆禀食爲耦,蠻夷賈船,轉送致之……”雖然所有研究海上絲綢之路的中國學者都在引用這段史料,但是各自對史料的解讀和地名考證的結果不太一樣。這段曆史是有文字記載的,是中國正史記載的最明確的也是最早的依據,說明中國人早在公元前就經由海上航行前往印度洋,一路走出去,一直走到印度半島的東南海岸。

南都:經過一個多世紀的發展,你認爲“海上絲綢之路”領域研究的充分性如何?

錢江:我認爲,這幾年國家高度重視“海上絲綢之路”的研究和申遺,主要是想把這條古老的東西方海上通道喚醒,通過這一條通道來繼續發揮它在曆史上曾經起到的重要作用,跟海上絲綢之路沿線的各國加強經濟、文化聯系,進一步促進彼此的友好合作。

但是,有關方面在提倡加強“海上絲綢之路”研究的時候,我覺得還有個缺陷,這一點我在很多的學術會議上都曾提過,那就是,我們忽略了一條很重要的海上通道。現在我們官方畫出來的古代海上絲綢之路路線圖,都是從中國南方口岸往下畫,一路經過東南亞,馬六甲海峽進入印度洋,到印度半島,然後抵達波斯灣、紅海、東非,最後再到歐洲……結果,最重要的一條海上絲綢之路恰恰忘了畫出來,那就是從福建南部的漳州月港出發,經過台灣島南部,進入菲律賓北部的呂宋島,再進入馬尼拉,最後從馬尼拉跨越太平洋,一直延伸到南美的墨西哥和秘魯。這條海上航線,也就是1567年明朝隆慶元年開海禁之後突然興起的福建與馬尼拉之間的“絲綢交易白銀的帆船貿易”。這條航線才是真正的“海上絲綢之路”,因爲當時有大量的中國出産的生絲和絲綢經由這條航路,由福建的商船運送到馬尼拉,再由馬尼拉的西班牙大帆船運送到南美洲。很可惜,在如今官方印刷出版的許多“海上絲綢之路路線圖”中,這條航線被抹去了,而這條航線是非常重要的。明隆慶元年開辟的這條海上航線,是古代中國向海外出口大量絲綢的最主要的航線,從福建沿海一直延伸到了南美。與此同時,我國其他口岸輸出的更多的是陶瓷和其他日用品。

明清時期,福建商人通過福建與馬尼拉之間的這條“海上絲綢之路”用絲綢換回來的是什麽商品呢?其實,從馬尼拉運回中國的是一種十分特殊的商品,也就是當時中國社會急需的白銀。1567年後建立起的福建-馬尼拉海上貿易航線真的是一條當時中國社會經濟發展的輸血線。福建商人把巨額數量的墨西哥白銀用帆船運回了國內,同時把江浙一帶出産的絲綢和生絲等高檔商品賣給馬尼拉的西班牙人和墨西哥、秘魯商人。回航的福建帆船上沒有其他的貨物,整船都是墨西哥白銀。這是一條非常重要的“海上絲綢之路”。

牛津大學收藏的彩繪《明代東西洋航海圖》,畫出了中國帆船從福建沿海前往東亞、東南亞各貿易港埠的航線

古代商船是一路航行一路做生意

南都:除了絲綢和陶器,“海上絲綢之路”的貿易物資主要還有哪些?貨船經過每個站點是如何實現貿易,如何運作的?

錢江:經由海上絲綢之路進行長途貿易的物資和商品種類非常多,一部分是提供給當地上層社會使用的,例如绫羅綢緞等奢侈品。不過,奢侈品的價值雖然高,數量卻不大,一般都是直接輸到目的地,由波斯人或阿拉伯人的商船,直接運回到他們的國家,供當地的朝廷和貴族使用。商船上裝載的大宗貨物,80%應該是給海外各不同國家的中下階層老百姓用的,這些貨物一般不會被運送到波斯灣和紅海等終點港埠,而是在海上絲綢之路沿線的東南亞諸貿易港埠就卸下來,與當地民衆進行交易。

需要厘清的一點是,古代的海上絲綢之路並不是商船從廣州或泉州揚帆出海後,就一路開到波斯灣。許多不了解古代海洋貿易的人經常有這樣的誤解,但事實上不是這樣的。所有經營遠程貿易的商船從中國南方口岸出發後,都是一路航行,一路停,一路補給淡水和食物。出發後沒多久,到越南停一停,到柬埔寨停一停,接著到暹羅再停一停,一邊停泊靠岸,補充淡水和食物,一邊做生意,把船上的日用商品等貨物卸下來,賣給當地的商人,同時,將當地采購到的熱帶雨林土特産品和香料等裝上船,繼續向前航行。

對于大多數人來說,他們對“海上絲綢之路”或許只有一個大概的印象,並不知道古代的中國商人是如何經營海外貿易的,我可以大致描述一下:譬如說,某個船家手中有點兒積蓄,但這點兒資金又不足以造船,于是,他就聯合幾個或十幾個鄉親好友,大家通過集資合作的方式來造一艘船。船建造好後,船主把船上的艙位分成若幹份,例如,可以分成一百份,某個商人手頭有多少貨,就占多少份額,然後按照比例付錢給船主。這筆錢只是一部分的定金,到了海外賣掉手中的貨物之後,商人再把拖欠的尾數悉數交給船主。所謂的船主不一定會跟著帆船出海。出海航行貿易是要冒著生命危險的。爲了躲避風險,船主往往躲在泉州老家,他雇傭船老大、夥長和一批水手出海,因爲這些人常年在海上行走,知道前往東洋和西洋的海道如何行走,比如,如何從福建漳州的月港航行到泰國的暹羅灣。到了海外的某個貿易港埠之後,船上會下來一批隨船出洋的小商人,他們不會跟著船繼續前行,就留在當地經營貿易。與此同時,其他的商人會再上船,隨船前往爪哇島、蘇門答臘島、馬六甲海峽、印度或錫蘭(今天的斯裏蘭卡)。

出海的商賈人數衆多,大家晚上就睡在各自的貨物上。自北宋開始就是這樣,商人們在商船上是沒有專門的地方睡覺的,小商人就直接睡在自己的貨物上。由于船上的空間很寶貴,每一寸空間都得裝滿出洋銷售的貨物,從景德鎮出來的瓷器把貨艙裝滿了,商人們就只好睡在自己的瓷器上。

北宋末年,朱彧在其《萍洲可談》第二卷中就曾十分生動地描述了這樣的情景。當商船抵達東南亞不同的貿易港埠後,商人們就不斷地卸下從中國運來的陶瓷、鐵器和其他日用品,再采購東南亞出産的各種香料和土特産品,放到船上。當商船一站站地最後航抵波斯灣的時候,船上很可能就只剩下東南亞的香料和中國的絲綢了,另外有部分是根據阿拉伯商人的要求而在中國定制的高檔瓷器。

當時,一些品質比較好的陶瓷從中國南方出口,經由海上絲綢之路運到了東非、波斯灣、紅海等貿易港埠。與此同時,大量燒制的比較粗糙的日用陶瓷,質量雖然比較差但是價格很便宜,就在航線沿途不同的口岸賣給了東南亞的當地土著居民。所以說,古代遠洋海上貿易真正的運作是這麽進行的,商船是一路行駛,一路做生意,很多人以爲“海上絲綢之路”是從廣州出發,然後一路直接開到波斯灣,其實不是這麽回事兒。

中國航海業在南宋時脫穎而出

南都:中國古代的造船技術大致處于一個什麽水平?

錢江:中國古代的帆船,跑外海的主要有兩種帆船:福船和廣船。福船指的是福建建造的船,廣船指廣東建造的船。福船和廣船從外表看似乎是一樣的,其實裏面不太一樣。在古代中國,最先進的遠洋帆船就是福船。這不是我說的,這是南宋初期主管全國軍政要務的宰相呂頤浩對中國南方和北方海船的評價。呂頤浩總結說:“臣嘗廣行詢問海上,北來之人皆雲:南方木性與水相宜,故海舟以福建船爲上,廣東、(廣)西船次之,溫、明州船又次之”。之所以福船的地位遠遠高于中國沿海其他地方制造的海船,其主要原因在于閩南沿海的造船工匠們早在唐宋時期就已知道如何在帆船內部制作“水密隔艙”。即帆船內部的每個艙室都是一個個單獨隔開的。在古老的中國,大約從唐代以後,內河航運與外洋商船的制作工藝上都逐步地開始出現水密艙壁的造船技術,擅長遠洋航行的福船尤爲如此。但是,另一方面,必須指出的是,廣船使用的造船木料比福船好。

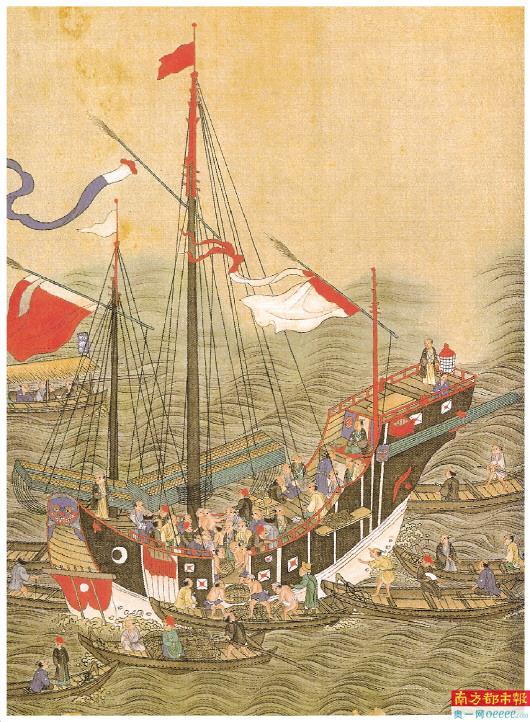

古籍上的廣船

當時,沿海各地的造船工匠都是就地取材。制造廣船的工匠一般是用嶺南盛産的鐵栗木來造船,而鐵栗木是一種強度很硬、質地很好的造船木材。福建當地就沒有這種木頭,所以只能用福建沿海到處可見的松木、杉木和樟木。據《馬可·波羅遊記》記載,擅長遠洋航行的福船每一年都要修補一次,爲了節省材料,造船工匠們不會拆掉船殼上舊的船板,而是在舊的船殼板上再釘一層新的船板,過了一兩年回到泉州進行再次維修時,再釘上一層新的船殼板,如此一層一層地疊加上去,加到六層時,這艘帆船就基本報廢了,不能再修了,只能在沿海航行,無法再跑遠洋了。“南海一號”發掘出來之後,泉州的造船老師傅到發掘現場一看,發現沉船的船殼上有三層疊加的船板,馬上判斷說,這艘就是泉州出來的福船。在古代,中國各地造船工匠的制作工藝是互相封鎖的。所以,廣船的造船師傅不知道福建的造船工匠是如何制造福船的,導致各個地方的海船具有不同的特點。

中國人制造的帆船是用鐵釘來結合不同部位的木料,然而,波斯人、阿拉伯人和印度人的帆船卻不是用鐵釘來結合、固定帆船上的不同部位,他們是拿細繩子把帆船縫合、捆紮起來的,所以叫“縫合木船”。他們用的細繩索是用椰子殼的纖維制作,非常牢固,因爲椰子殼是天生不怕海水的,纖維一碰到水就膨脹開來,可以把縫隙堵塞住,比任何麻繩都結實耐用。

東南亞和印度洋的航海民族在造船時爲什麽不使用鐵釘?其實他們有自己的道理。因爲他們的祖先曾口口相傳地留下話來,告訴子孫後代,在印度洋的礁石群裏,好些地方的礁石帶有很強的磁場,如果你的船上有鐵釘或其他金屬,帆船就會被島礁吸過去,容易導致船只觸礁沉沒。爲了防止觸礁,這些航海民族就用這些非金屬的材料來造船,而且,他們制作的縫合木船看上去非常的簡陋,卻能夠好好地從波斯灣、阿拉伯海一路航行穿越印度洋和南中國海到了廣州。所以,我的意思是說,做海上絲綢之路的研究不僅要懂多門語言,而且還要熟悉水下考古學,要懂得航海技術、天文航海、水文航海、地文航海……還要懂得古代不同航海民族的造船技術。總之,不同學科的知識你都得掌握。

南都:這麽說的話,中國古代的造船技術是不是大概從唐宋時期開始就處于世界上比較領先的地位了?

錢江:很難說。因爲中國人雖然在先秦時期(公元前)就開始進行海上貿易,但那時候大多用的不是中國人造的船。在公元前後,在南中國海、東南亞海域、印度洋上航行的那些海船,中國古籍中只記載了四個字,叫做“蠻夷賈船”。很顯然,“蠻夷”指的不是華人,而是當地人。後來,中國古籍中有一個更加明顯的記載,叫做“昆侖人”。唐宋時候的中國古籍用“昆侖人”來指代現在東南亞、南中國海沿岸地區的那些個頭比較小,皮膚黝黑,善于潛水的民族,其實就是現在講的馬來人、爪哇人,以及從前叫作“吉蔑人”(Khmer),即高棉人。後來,許多這類皮膚黝黑的昆侖人被商人帶到了中國,賣到廣州,甚至賣到了內地,賣到四川去。這些人的水性非常好,可以潛到水底很長時間不露面,在水下撈取海底的珍珠和其他寶物。

當時,中國的官方使團和商人出洋,他們搭乘的就是這些東南亞航海民族的海船。到了唐宋時期,還有不少是波斯人的船、阿拉伯人的船、獅子國(斯裏蘭卡)的船、天竺(印度)的船。在唐中葉之前,中國的海船還沒有嶄露頭角。我們的船只大都用在內河航運。我們的海上造船技術是從唐代慢慢開始發展的。中國人在世界航運史上真正冒出頭來,應該是在宋代,特別是在南宋。當時的朝廷在金人的逼迫下,把京城遷移到了杭州,要依賴南方的經濟收入來支撐朝廷。所以,南宋非常重視海外貿易的收入,因此促進了造船業和航海業的大發展。從這以後,中國船就往外跑了。而在這之前,因爲阿拉伯人、波斯人都來了,他們的造船技術也都帶進來。這些商人大多居住在泉州、揚州和廣州,他們經商的傳統和經驗、他們的造船技術也就傳給了中國人。

16世紀西班牙人手稿中在西爪哇收購胡椒的中國商人

海上絲綢之路最古老的起點在“日南郡”南都:廣州和泉州在國內一直被視爲“海上絲綢之路”的出發城市,您怎麽樣看待廣州和泉州在“海上絲綢之路”當中起到的作用?

錢江:從學術研究的角度來講,廣州其實不是海上絲綢之路最古老的起點。最古老的起點今天已經不在中國境內。根據上面提及的那條《漢書·地理志》的記載,最早的海上絲綢之路的起點是在今天越南河內附近的日南郡,當時是屬于秦漢時期的中華帝國之下的版土。所以,《漢書》所記載的中國曆史上海上絲綢之路最早的出發地並不是廣州。當時,廣州只是嶺南地區的一個十分重要的對外貿易的中心。

當時,所有由中國朝廷派出去的使者、商人,以及海外來中國進獻貢物的,都以日南作爲出發點。日南最南邊的地界有個地方叫做障塞,英文叫fortress,其實就是碉堡、要塞、邊塞的意思。在古籍記載中,中國早期的海外貿易都是從日南障塞這個地方,或者從徐聞、合浦這兩個地方出發的。後兩個地方如今還在我們中國境內,一個在廣東湛江,一個在廣西北海,而日南障塞如今則是在越南的中部。

那麽,廣州是什麽時候開始作爲海上絲綢之路的起點的呢?應該是在唐代。在中國曆史上,廣州曆來就是中國朝廷安排的官方對外貿易的港口,開放給外國商船來中國貿易,而泉州是在宋代才發展起來的,因爲朝廷偏安到汴京(杭州)以後,開始重視泉州港在海外貿易中的獨特作用。我剛才提到的福建-馬尼拉這一條被忽略的“海上絲綢之路”,則是從漳州月港開始的,不是在泉州,因爲到了明隆慶元年(1567年)時,泉州港已經不能用了,海岸線不斷地向外移動,港埠內的淤泥已經把港口全部堵塞住,商船已經開不進港口。所以,泉州港那時候算是被放棄了。到了元末,泉州港慢慢地衰退,它的自然港口沒有了,大船開不進去。接著,廈門附近的漳州月港開始崛起。

所以,總體上來說,福建的港口經曆了一系列此起彼伏的變遷,而廣州港的地位則是始終都沒有改變。福建對外貿易港埠有自己的特征,與廣州港之間是有一個分工的,那就是:福建是走私貿易和民間貿易港的出發口,而廣州是官方貿易的出發口。一個是官方貿易港,一個是私人民間貿易港。

南都:除了廣州、泉州和漳州,中國還有哪些港口是比較重要的,值得一提的呢?

錢江:我剛才提到的福建-馬尼拉這條航線,是從漳州月港出發,在地理位置上更加靠近廈門。等到漳州月港衰退了以後,清初的廈門港就開始崛起了。泉州、漳州、廈門這三個地方的港口,像接力賽那樣,一個衰微下去,另外一個就開始興起。

此外,還有一個專門對日本貿易的港口,在江蘇的乍浦。當時對日本的海上貿易主要也是福建人在做。一批閩南商人從福建沿海遷徙到了浙江、江蘇,再加上一些安徽商人和江、浙商人。此外,提到對日貿易,一定要提及的是甯波港。甯波在當時也是著名的海上走私貿易的據點。在廣東,還有另外一個重要的海上貿易港埠,不過,它不是一直持續活動著的,也不是官方認可的,叫做南澳島。那裏曾是著名的海盜窩,也是明清時期中國民間海上貿易的主要據點。

日本商人爭相在海上與中國商船做生意

許多歐洲殖民地經濟曾依賴于中國的帆船貿易

南都:當時中國的對外海上貿易,對海外這些地方當地的經濟影響可以從哪些地方體現?能不能舉一些例子。

錢江:通過這條“海上絲綢之路”,通過海上的帆船貿易,中國與海外各國民衆互通有無。所以,一方面是中國帆船捎去了當地民衆所需要的大量的民生用品。海島地區普遍缺乏鐵礦資源,當地的土著居民日常生活中需要鐵器卻不會制造鐵器,而中國是世界上生産鐵器的大國。所以,海上絲綢之路沿線許多國家使用的鐵制品都是由中國帆船運載出去的。到了後期,廣東佛山生産的鐵器,很多都是以半成品的形式運出去,到了當地再由定居海外的華人鐵匠打制成刀、劍、鍋子等用品。中國帆船運到海外的大多是半成品的鐵塊和鐵條。所以,在“南海一號”出水後的發掘現場,我們可以見到有成堆的鐵條、鐵棍和鐵塊,在海水裏浸泡了幾百年,早已粘結在一起,鏽成了一個個巨大的鐵塊。這些商品都是半成品。商人們將一根根的鐵棍捆在一起,一捆捆地搬到船上。

當然,這些鐵器並不是要運到西方去的,也不准備運到波斯灣和紅海地區,而是直接在帆船經過的東南亞的不同口岸就卸下來了,它們的消費者就是當地的土著居民。中國帆船上還裝載有大量品質較差的粗瓷和陶罐,其銷售的對象也都是海島上的土著居民。在近代早期西班牙人、荷蘭人與英國人的記載裏提到很多中國帆船輸往海外的商品,比如雨傘、福建人制做的蜜餞、手工藝品等,從吃的到用的,應有盡有。如果沒有中國的帆船每年將大批中國商品輸往海外各貿易港埠,同時交易換取當地的土特産品,歐洲殖民者統治下的許多殖民地經濟就垮掉了。

除了西屬美洲出産的大量白銀被福建商人運回了中國,其他很多的物品也通過福建-馬尼拉這條“海上絲綢之路”傳進了中國。我們現在中國的很多食物,例如番薯(地瓜)就是福建商人從馬尼拉帶進中國的。美洲的玉米也是通過這條海路由福建帆船引入福建,然後再逐步地傳到全國各地。明朝的時候曾發生過幾次大饑荒,就全靠著番薯(地瓜)彌補了稻米産量的不足,把中國人給救活了。中國現在的一些糧食作物,其實都是通過福建漳州月港和馬尼拉之間的這條海上航道,慢慢地被福建商人引入中國。

中國帆船商人的“無本生意”與白銀流入

南都:直到明中後期,歐人東來以後的私人海上貿易,對這條古老的“海上絲綢之路”帶來哪些轉折性的變化?

錢江:歐洲人的到來,其實在很大程度上是擴大並推動了“海上絲綢之路”對外交流的範圍和商品交易的數量。歐洲人進入東南亞之後,中國民間對東南亞的海上貿易量就突然開始急劇上升,貿易規模擴大了很多。歐洲人帶來了許多明朝商人從未見過的舶來品,例如:來自歐洲和地中海一帶的商品、大量精美的印度生産的棉制品、以及阿拉伯半島出産的珍珠等奢侈品。

在16至17世紀,歐洲人也帶來了大量白銀。他們不遠萬裏地一路航行過來,是爲了到中國來和中國人做生意,並不是想到印度、到東南亞做生意。歐洲人的目的也是要到中國來,設法打開中國的國門。他們到了東南亞之後,自然就和早已經在東南亞地區紮根的這些中國商人、以及中國人的海上貿易網絡發生了沖突。因爲,歐洲人來了以後,突然發現他們插不進手,打不進本土社會。他們想采購大批胡椒,可所有的胡椒早已被中國商人控制住了,胡椒都跑到中國商人手上去了。一大批中國商人爲了收購胡椒,早已經分布在東南亞的不同口岸。他們每年都在山區向土著農民收貨。比如,明年胡椒收割,但中國商賈今年就先劃著小船進入山區,把采購胡椒的錢先預支一部分定金給那些種植胡椒的土著農民。雙方談妥一擔胡椒是多少錢,中國商人就先支付多少錢給爪哇農民。

在歐洲人東來之前,東南亞社會的交易是不用白銀的,中國商人用中國的銅錢或者商品來交易。然後,到了第二年胡椒收成的季節,中國商人就又劃著小船回到山裏,把胡椒一袋袋地運出來。歐洲人想買胡椒,但偏偏就是買不到。中國人把胡椒運回港口後,按照胡椒的質量分成幾等,加上若幹倍的利潤,擡高價格賣給歐洲人,賣完後,又把歐洲人的白銀運回中國去。到最後,在印度尼西亞出産香料或交易胡椒的貿易港埠,例如馬魯古群島、爪哇島西端的萬丹,歐洲人(主要是荷蘭人與英國人)就只好采取跟中國商人合作的模式來獲取胡椒。由于中國商人都是小本買賣,手頭畢竟資金少,手上沒多少銀子,歐洲人就說:這樣吧,我先把購買胡椒的銀元借貸給你,比如先預付給你50萬西班牙銀元,你到時候得給我交出若幹萬擔的胡椒。後來,荷蘭人到了中國東南沿海,跟鄭芝龍談生意時也是采用這個方法。他們自己無法買到中國的生絲和絲綢,就對福建商人說,你負責到蘇杭地區幫我收購若幹擔的絲綢來,我先預付貨款。荷蘭人對中國絲綢的種類和等級分得很細致的,說明需要多少等級的白絲若幹,多少等級的生絲綢緞若幹。于是,中國海商一分錢本錢也沒出,就拿著歐洲人給的白銀去做生意,用別人的資金來做自己的生意。正因爲中國這些民間商人手上沒多少資金,所以,最後就變成中國商人與歐洲東印度公司合作在海上做生意。所以說,歐人東來實際上也導致白銀大量流入中國。

南都:總結一下的話,你覺得“海上絲綢之路”的開拓和曆史發展,對整個中國的曆史來說,它起到了什麽影響,對于全球史來說,在人類社會發展史上,它又起到了一個怎樣的作用?

錢江:如果是從中國曆史研究的視角,或更多的是從中國經濟史研究的角度來說的話,“海上絲綢之路”的開拓與發展,曾極大地推動了中國這個國家融入到當時的世界貿易體系。因爲如此一來,中國就能通過海路(比陸路更直接,陸路很困難)跟歐洲、跟東南亞、甚至越過太平洋、跟南美洲、跟世界上不同的經濟圈結合在一起。就這樣,一圈一環地相互扣在一起,這樣就能使得中國的商品、文化、曆史、經濟等諸方面的影響逐步地傳播到更遠的地方,爲世界上其他的民族、其他的國家所感受到。就這一點上來說,“海上絲綢之路”在曆史上所起到的作用,是陸上絲綢之路所無法取代及比擬的,它能更快、也更順當地讓中國通過海路融入了世界貿易體系。

現在我們不大講世界史了,用全球史這個概念來替代。“海上絲綢之路”在此發揮了一個獨特的整合作用。有的學者提出,中國融入世界體系早在宋元時期就開始有了。我本人完全贊同這個觀點。確實如此,很早就出現了。中國並不是等到明中葉之後才開始進入世界貿易體系的。其實,中國的經濟在宋元時期就已很發達。元朝是蒙古人統治了中國,而且蒙古人還占領了中亞,並一直打到了阿拉伯半島。所以,在這片廣袤的蒙元帝國的土地上,當時的全球化可以說已經開始形成。若談全球史,可以說,在宋元時期,中國的經濟和中國社會已經開始進入全球史的範圍和視野了。