陳克倫

上海博物館與新加坡亞洲文明博物館聯合舉辦的“寶曆風物——‘黑石號’沉船出水珍品展”日前正在上海博物館展出。包括本文作者在內的上海博物館代表團一行5人曾于2002年4月赴新西蘭“黑石號”文物整理現場考察。此文著重聚焦“黑石號”沉船出水瓷器珍品,從長沙窯瓷器、越窯青瓷、白瓷、白地綠彩瓷器、青花瓷器等“黑石號”沉船所載的瓷器類型、概貌、窯口、器形、燒造工藝、國內外同類出土物的比對等方面深入研究,以小見大勾勒唐代中國陶瓷外銷概貌。

唐·長沙窯青釉褐彩詩文碗 新加坡亞洲文明博物館藏 釋文:“孤雁南天遠,寒風切切驚。妾思江外客,早晚到邊停。”

1998年,當地漁民在印度尼西亞蘇門答臘島和婆羅州之間的勿裏洞島(Belitang Island)丹戎潘丹(Tanjung Pandan)港北部海域的海底發現大量陶瓷等遺物,在勘查中又發現一些木船構件,確認是一艘沉船,並推測該船可能因撞上西北150米處黑色大礁石而沉沒。在一些報道中沉船被稱爲“黑石號”(Batu Hitam)或“勿裏洞沉船”(Blitang Wreck)。持有印度尼西亞政府頒發的考察和發掘執照的德國“海底探索”公司聞訊後對沉船遺址進行定位,並于1998年9-10月間開始海底遺址的發掘工作。經過約一年的發掘,水下考古工作基本完成。沉船位置在南緯2°41′,東經107°35′,沉船海域水深約10米,因此對沉船的勘察和沉船文物的打撈並不十分困難。

2002年4月,上海博物館代表團一行5人赴新西蘭“黑石號”文物整理現場考察。(從左至右分別爲:許勇翔、陳克倫、周燕群、汪慶正、陳燮君)

上海博物館代表團一行5人在新西蘭“黑石號”文物倉庫(從左至右分別爲:陳克倫、許勇翔、周燕群、汪慶正、陳燮君)

上博代表團與德國探險公司黑石號文物整理團隊在一起

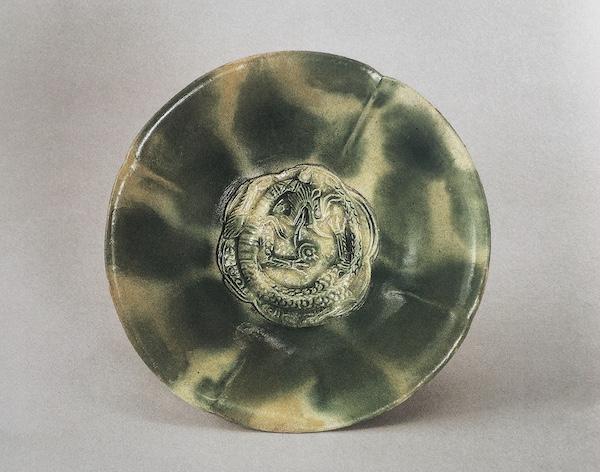

揚州江心鏡 新加坡亞洲文明博物館藏

沉船中的兩件遺物爲沉船年代提供了證據:一件是八卦四神銅鏡,在鏡背的外側一周鑄有文字“唐乾元元年戊戌十一月廿九日於揚州揚子江心百煉造成”;另一件是長沙窯阿拉伯文碗,碗的外側下腹部刻有“□□□□寶曆二年七月十六日”等字樣。乾元元年爲公元758年,寶曆二年爲公元826年。考慮到長沙窯作爲一處以外銷爲主的瓷窯,時效性很強,其裝船應該距燒成時間不遠。因此該船裝貨的時間可以推斷爲公元9世紀前期,即唐代中晚期。

唐·長沙窯青釉褐綠彩“寶曆二年”銘花草紋碗 新加坡亞洲文明博物館藏

從“黑石號”沉船中打撈出來的文物超過60,000件,其中瓷器占絕大部分。長沙窯瓷器爲最大宗,有約55,000余件,大部分是碗,各類壺約700件;越窯青瓷約250件,白瓷約300件,綠彩瓷器約200件以及其他瓷器約500件。特別是在沉船中還發現了3件唐代的青花瓷器,引起世人矚目。

長沙窯瓷器

沉船中長沙窯瓷器的碗一部分被用稻草紮成圓筒裹住堆放在船艙裏,堆得很高接近船板。還有一部分被螺旋狀碼放在在青釉大罐裏,一個大罐往往可以裝多達130只。只要大罐沒有破損,碗的釉面就不會受到海砂的沖擊和磨損,因此長沙窯碗的釉面大部分完好如新。絕大多數碗,以及裝有碗的大罐都是從船的中央和船尾部位被打撈上來的。

700件壺堆放在船艙的前部,沒有發現任何包裝物遺存。還發現了散落各處的小瓶子,很可能是放在其它有空間的器皿之間。一些帶有雙耳的小罐被堆放在一起,許多被牢牢粘附在牡蛎等混合物上。

中晚唐時期崛起的長沙窯産品具有很強的平民意識,器物的紋樣沒有任何束縛。還流行書寫當時流行的民間諺語、俗語、俚語、詩文等,甚至還有書寫器物的用途和窯戶作坊的廣告,迎合了百姓的欣賞口味,也傳播人生哲理及個人情感。

唐代 長沙窯紅釉碗 新加坡亞洲文明博物館藏

由于長沙窯産品面向普通百姓,以低價參與市場競爭,因此盛銷于國內市場,並很快成爲外銷日用瓷的大宗。特別是 “安史之亂”之後,陸上絲綢之路逐漸衰落,湘江岸邊的長沙窯通過水運能與揚州、廣州、安南等地連接起來,使沉重易碎、不適合大規模長途陸運的陶瓷器找到了新的出口方式,海上陶瓷之路逐漸興起。“黑石號”沉船上長沙窯瓷器的巨量發現,說明了當時這類瓷器外銷的事實。

唐代 長沙窯飛鳥紋碗 新加坡亞洲文明博物館藏

黑石號上的長沙窯瓷器造型相對比較簡單,主要是碗和執壺。多達50,000多件碗的造型單一,圓口(極少作花口)、弧腹、淺圈足,高約3.5-5.0、口徑約12-15厘米。碗內滿釉、碗的外壁半釉。執壺爲圓口稍外侈、直頸、圓肩,直壁、平底,執壺的一側有六方形的短流,另一側則有用兩根泥條做成的執手,在流和把手的另外兩側各有一個雙複系。執壺高約20厘米。

唐代 長沙窯青釉褐綠點彩雲紋雙系罐 揚州博物館藏

長沙窯裝飾爲釉下彩,其施彩方式主要在施釉之前,也有在施釉之後,經高溫燒造,釉下或者釉上的彩料會隨著高溫中釉的翻滾融入釉層之中。長沙窯彩繪以氧化鐵和氧化銅作爲呈色劑,在氧化氣氛中鐵呈現褐色,銅則爲綠色。在偶然的情況下,銅也會被還原而呈現紅色。長沙窯瓷器中飾單一的褐彩及褐綠兩彩的器物很多,色彩豔麗,色調濃淡不同,也有多樣色彩的綜合運用,突破了以釉色爲主要審美標准的傳統。紋樣大致爲植物、動物、人物和幾何圖形等,也有暈散的相間色彩組成的抽象圖案。長沙窯碗在碗內壁的繪彩,題材除了常見的簡筆花卉與樹葉、雲氣紋、山水紋、漩渦紋及市井流行詩文、俚語等,還有佛教題材的卍字佛塔、摩羯魚、蓮花等。一些過去認爲是簡筆寫意山水畫、雲氣紋和在一些隱藏在圖案中的簡筆紋飾被專家破譯,認爲是阿拉伯文。

唐·長沙窯青釉褐斑模印貼花獅紋雙系壺 新加坡亞洲文明博物館藏

壺通常采用模印貼花裝飾,及用模具印出裝飾泥片,施青釉後在貼花部位再施褐釉,高溫燒成後紋飾更加醒目。貼花的內容較多表現域外文物因素,如獅子、椰棗樹、婆羅樹、波羅蜜樹、葡萄、寺廟以及胡人舞樂等。

越窯青瓷

“黑石號”沉船中出土的越窯瓷器數量並不多,造型卻十分豐富,包括海棠式大碗、海棠式杯、大碗、蓮花式碗、花口碗、深腹碗、玉璧底碗、香熏、大型唾盂、刻花盤、刻花方盤、執壺、蓋盒等。

唐代 越窯青釉海棠式碗 新加坡亞洲文明博物館藏

海棠式大碗1件,高11厘米、口徑33.5ⅹ32.5厘米。碗口呈橢圓形,對稱有四出花瓣,圈足外卷,足底施釉。與此碗造型相似、大小相當的僅見于上海博物館收藏的一件海棠式大碗(圖1),高10.8厘米、口徑23.3ⅹ32.2厘米。仔細比較兩者,存在的區別有以下三處:其一,上博之海棠碗釉面瑩潤光亮、釉色純正;“黑石號”出土之海棠碗釉面呆滯失去光澤,釉色略顯發白,蓋因經海水長期浸泡所致。其二,上博海棠碗的花口比較明顯;“黑石號”海棠碗僅在碗口下沿作花瓣狀凹入,口沿部分的凹入並不顯著。其三,上博海棠碗的造型比“黑石號”的顯得瘦長。

唐代 越窯海棠大碗 上海博物館藏

“黑石號”還有一類海棠杯,數量相對較多。器形較小(通常高4.5、口徑13ⅹ10厘米),呈橢圓形,在其口沿部分象征性地對稱刻出四處缺口,好似花瓣之間的凹下部分。圈足較淺,足底施釉。類似器物在唐代墓葬和浙江慈溪上林湖唐代晚期窯址中都有發現。

海棠式大碗和海棠杯的造型始于唐代,應該是受到西亞地區金屬制多曲形器皿的影響而出現的。

四系大碗1件,高14、口徑38厘米。敞口、翻沿,矮圈足,口沿下兩側對稱各有兩個雙複小系,估計爲穿系繩索便于提攜所用。通體素面無紋,青釉勻淨、瑩潤。這樣大的越窯碗非常罕見,在杭州臨安唐天複元年(901)錢鏐母親水邱氏墓出土的一件越窯油燈,其大小相仿(口徑37.2厘米)),但是造型不同,口作直口,且較高(高24.4厘米),胎壁也較厚,外壁有褐彩如意蓮花和雲氣紋。

“黑石號”上的花口碗造型比較豐富,主要有蓮花式碗、深腹碗、花口碗及玉璧底碗。蓮花式碗口沿稍斂,碗口作四出蓮花瓣形,花瓣造型比較細致,腹部不見凹入的花筋。深腹碗腹壁陡直,口沿外撇,圈足外卷,其腹部有四處出筋,口沿沒有作花口形。花口碗通常爲敞口,口沿作四出或五出花口,腹部有相應的出筋,圈足較矮,有的碗的內壁還有刻劃花卉,以寶相花、蓮花多見。除蓮花式碗較少見外,深腹碗和花口碗均是常見器物,在浙江越窯唐代晚期窯址中都有發現。玉璧底碗是越窯最常見的器物,“黑石號”中發現的玉璧底碗足底心施釉,是越窯同類器物中比較精致的一類。一些玉璧底碗還做成花口形,有四出花瓣。

缽爲斂口,弧腹,圈足外卷。通體青釉,釉面滋潤勻淨。

唐代 越窯青釉刻劃荷葉紋盤 新加坡亞洲文明博物館藏

唐代 越窯青釉刻劃荷葉紋盤 新加坡亞洲文明博物館藏

出土的越窯青瓷盤有圓盤和方盤兩種,盤較淺。圓盤作成四瓣花口形,盤心有刻劃花,常見線條奔放的牡丹紋;方盤多作成倭角方形,亦有刻劃的花卉紋裝飾,其造型與同船所出的金盤相類似。

唾盂1件,器型甚大,高29、口徑34厘米,撇口、束頸、圓腹、淺圈足。通體青釉,釉面光潤,足底無釉露胎。如此碩大的唾盂在唐代越窯瓷器中十分罕見,其用途似乎超出了唾盂的範疇。

唐代 越窯青釉镂空熏爐 新加坡亞洲文明博物館藏

香熏,整體呈覆鐘形,直壁、高圈足外撇、蓋頂圓隆、有鈕,蓋上花形镂空各異,焚香時香氣從中溢出,有的圈足足牆上亦有長條狀镂空。器物通體施青釉,蓋沿及圈足內圈有條形支燒痕。這種香薰在國內並不多見,可能是爲出口專門制作的。

執壺造型爲唐代越窯所常見,敞口、翻沿、束頸、斜肩、鼓腹、平底,一側頸、肩之間有雙股曲柄,另一側肩部有多棱形短流。 還有一類執壺壺體稍大,肩部稍挺,腹部呈瓜棱形,頸、肩間對稱各有一個雙複小系,也是越窯的常見器物。

背壺,杯形口、束頸、扁腹、平底,壺身兩側上下各有兩個橋形系,便于穿帶所用。壺身有刻劃的花卉紋。

蓋盒,盒盤較淺、盒蓋隆起、底內凹,子口處無釉露胎,底部滿釉,有一周不規則的三角形支燒痕。

越窯青瓷是唐代南方瓷器的代表。在國內外一些遺址發現的越窯瓷器標本、博物館藏品,以及一些沉船提供的實物資料表明,公元8-9世紀時期的越窯青瓷沿海上陶瓷之路外銷到亞洲至非洲的廣大地區,是中國外銷瓷的重要品種。大部分唐代越窯外銷瓷器的種類與供應國內市場上的産品基本一致,無論造型還是紋飾保留了本土的風格,很少專門爲外銷而做特別的設計和改變。一部分越窯外銷瓷器考慮到銷往地的宗教文化因素,其造型和紋飾具有異域文化特點。

關于唐代越窯瓷器的外銷,文獻上缺乏記載;國外一些遺址發現的越窯標本爲我們提供了研究的資料。在以往幾十年中,先後在東非的埃及福斯塔特遺址、蘇丹阿伊紮布遺址,西亞的伊拉克薩瑪拉遺址、伊朗尼沙布爾遺址、希拉夫遺址,東亞的日本九州博多遺址、築野遺址、奈良平城京遺址,南亞印度河流域的班布爾遺址、阿裏卡美遺址,東南亞的菲律賓卡拉塔岡遺址、馬來西亞沙撈越尼雅遺址等地發現越窯瓷器的標本。

唐代 越窯青釉刻劃花卉紋盤 揚州博物館藏

唐代中國主要的貿易港口明州(甯波)、揚州等地的遺址和沉船中也發現了數量不少的越窯瓷器。

從“黑石號”上瓷器所占的比例看,越窯數量較少,由此尚不能據此認爲越窯瓷器在當時中國外銷瓷市場中所占的份額並不多,在世界各地發現的唐代越窯瓷器標本足以說明越窯瓷器也是當時中國外銷瓷器的重要組成部分。但是,我們所看到在“黑石號”上的越窯瓷器中,品種與供應中國市場的基本一致,無論造型還是紋飾很少專門爲外銷而作特別的設計或改變。同船的長沙窯瓷器卻在器物裝飾上迎合了阿拉伯地區的喜好。這樣,我們可以從中得出如下結論,中國瓷業在唐代已經有較明確的分工,越窯産品主要是供內銷,因此其産品無論從造型、用途還是釉色、裝飾,基本上是適合中國內地市場的需求,它不會或很少爲外銷特別生産不同的産品。而長沙窯則完全是爲了外銷而興起,其彩繪裝飾及其圖案內容不少是根據輸入地區的喜好、流行時尚而設計制作的。

白瓷

“黑石號”沉船中發現的白瓷約有300件,造型主要有杯、杯托、碗、執壺、罐、穿帶壺等。

杯大致可以分爲兩類,一類是無柄的斂口杯,一類是單柄的撇口杯。斂口杯的造型爲斂口、弧壁、深腹,下有較寬的淺圈足,足底平切。有的圈足外側稍稍外撇,有的腹部有弦紋。腹較淺者口徑1.5倍于腹深,腹較深者口徑1.3倍于腹深。撇口杯一爲束腰型,侈口、束腰、折腹,有較寬的淺圈足,口徑約2倍于腹深,柄呈雙複圓環形,上有葉芽形指墊,與圓環形成“6”字形,有的腹部有弦紋;一爲垂腹型,侈口、束頸、垂腹,下承較淺的玉璧形足,柄與束腰杯相類,唯腹部較深,口徑是腹深的1.3倍。斂口杯可以在隋代的深腹杯中找到其祖型;撇口杯在唐代的墓葬和遺址中也有發現,如江蘇徐州奎山唐墓出土的白瓷單柄杯和1957年河南陝縣湖濱區出土的白瓷圈柄杯即是。與國內出土的束腰杯相比,沉船中的口徑略大一些、腹深略淺一些,器物顯得矮一些。撇口杯是仿金銀器的造型,1970年西安何家村唐代窖藏出土的掐絲團花金杯和1963年西安沙坡村出土的素面銀杯的造型就與國內發現的白瓷束腰杯一致。若再進行溯源的話,其造型還可以追溯到西域的影響,有學者認爲這類杯是仿粟特金銀器的樣式而稱其爲“粟特式,因爲中國出土的唐代金銀器中就有一部分來自于中亞地區的粟特(今塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦境內),一部分可能是中國工匠的仿制品,也可能是粟特工匠在中國制作的。沉船中的金杯也應屬于粟特式器物。如果再往前追溯,單柄杯的造型最早可以追溯到公元前3600年前希臘的邁錫尼文明,在希臘伯羅奔尼撒半島邁錫尼遺址出土的金杯(圖2)可以看到其來源。

邁錫尼文明金杯 希臘伯羅奔尼撒半島出土 希臘國家考古博物館藏

杯托呈盤形,盤沿寬且坦平,淺腹,盤心凹入以承杯體,盤口作四瓣花口,花瓣之間有一道凸起的“出筋”,下有較寬的淺圈足。在河北臨城發現了與之造型完全一樣的白瓷杯托。與之器型相仿的金銀器有:1957年西安和平門窖藏出土的唐代鎏金銀杯托、1958年陝西省耀縣背陰村出土的唐代鎏金銀杯托,均爲五瓣蓮花形。“黑石號”的杯托與杯可以組合爲一套托杯。

碗可以分爲花口碗、直口碗兩類,花口碗爲侈口,淺腹斜弧壁,有的口沿外卷,均爲四瓣花口,有較寬的淺圈足或玉璧底。直口碗爲直口、弧壁、淺圈足。

唐代 邢窯白釉執壺 新加坡亞洲文明博物館藏

執壺作敞口、短頸、鼓腹、斂足、平底,肩部一側有圓形短流,另一側有雙複柄與口部或頸部相連。此類造型執壺爲唐代常見,1958年河南陝縣出土的白瓷執壺和1974年北京昌平出土的白瓷執壺,就與沉船中的執壺相似。

罐的口部較小,口唇外卷,肩部圓弧,腹鼓出,下腹收斂,下承小平底。河北臨城出土唐代白釉罐中有造型十分近似者.

穿帶壺僅見一件,造型爲圓形而與傳統的穿帶背壺略作扁體有異,口部膨出,細頸,斜肩,腹下部隆起,下接圈足。肩部兩側有用于穿帶的扁形方系,系下腹部各有兩條細突棱,與之對應圈足兩側有扁方孔用于穿帶。

除執壺和罐爲平底外,其他器形均有圈足,圈足一般較淺。碗多爲玉璧形底;杯少量爲玉璧底,大部分爲較寬的“玉環”形圈足;杯托則都爲“玉環”形圈足。

從胎、釉及制作工藝上看,這些白瓷可以分爲兩種類型:一種是精白瓷,胎質細白,釉質潤澤,器壁較薄,造型規整;另一種制作較爲粗糙,胎質較粗松,器壁較厚,釉質較濁,胎、釉間通常都施白色化妝土。由于這類白瓷釉質地的原因,打撈起來時釉層大都已經剝落。

從中國陶瓷發展的曆史來判斷,這些唐代白瓷應該基本上都是中國北方窯口的産品,但是它們是否都是一個窯口的産品,抑或産地不止一處?如果從造型上看,杯、杯托並不是傳統唐代白瓷中常見的,它們更接近于當時的金銀器造型;花口碗雖然與唐代的造型一致,但依然無法確定它是邢窯或者是曲陽窯的産品;其他如執壺、罐等也是如此。有學者從胎、釉及制作工藝上來區別,認爲精白瓷屬于邢窯産品,而施化妝土的粗白瓷屬于河南鞏義窯産品。但是,在邢窯窯址采集的標本中,既有精白瓷,也有上化妝土的粗白瓷。因此尚不能以是否有化妝土作爲判別産地的根據。

筆者有機會得到兩件“黑石號”沉船中的白瓷標本:一件是胎薄釉潤的精白瓷;一件是施有化妝土的粗白瓷,由于釉層已被海砂侵蝕殆盡,表面即是化妝土。通過QuanX型能量色散X熒光光譜儀(能譜儀)對這兩件標本的胎、釉及化妝土成分進行分析,同時用相同儀器對唐代邢窯、曲陽窯和鞏義窯窯址出土的標本胎釉的測試數據進行對比,結果發現:

⑴ 邢窯和曲陽窯無論是胎還是釉,它們各項指標都非常接近,至少從常量元素上很難對二者進行區分;

⑵ 鞏義窯與邢窯、曲陽窯在鈉、鎂、鉀、鈣、钛和錳等元素存在明顯的差別,足以區分産地;

⑶ 從標本胎的氧化鋁含量較高看,“黑石號”白瓷標本無疑都屬于北方的産品;

⑷ “黑石號”沉船中精白瓷標本的胎、釉成分與邢窯、曲陽窯標本存在較多的相似性;

⑸ “黑石號”沉船中粗白瓷標本胎的成分與邢窯、曲陽窯標本差別較大,而與鞏義窯標本比較接近,特別是鈉、鎂、鉀、鈣、钛和錳等元素。

由于所得到的“黑石號”白瓷標本十分有限,因此以上只是初步分析。盡管目前尚未能確定“黑石號”沉船精白瓷的確切産地是邢窯還是曲陽窯,但是通過以上分析至少可以知道當時外銷的白瓷既有河北的産品,也有河南的産品。

白地綠彩瓷器

從“黑石號”沉船遺骸中打撈上來的遺物中發現了約200件白釉綠彩瓷器。

白釉綠彩瓷器的裝飾方法主要有兩種,一種是通體內外飾綠色,表面通常有垂流現象,並露出彩下白釉。另一種是在白釉上飾以不規則的綠彩斑塊。器形主要有杯、高足杯、盤、碗、蓋盒、蓋罐、執壺等。

杯可分爲兩類,一類是無柄杯,一類是單柄杯。無柄杯的造型爲直口、直壁、深腹、圈足,口沿下和下腹部各有數道旋紋。單柄杯有兩種式樣,一種是斂口單柄杯,基本造型是斂口、弧壁、深腹、下承較寬的淺圈足,杯口一側有以兩根泥條盤築的圓環形柄,柄環上端貼有一圓形印花作爲指墊。杯外中部和下腹部各有三道旋紋。另一種是敞口單柄杯,造型爲侈口、束腰、折腹、平底、淺圈足,足圈較寬。杯柄呈雙複圓環形,上有圓形印花指墊,杯外三道旋紋正好位于安裝杯柄處,可能起定位的作用。

白釉綠彩貼塑魚紋吸杯 新加坡亞洲文明博物館藏

高足杯有兩種式樣,一種是單純高足杯,其造型侈口、束腰、折腹下承高足,足柄下部呈喇叭狀,足外沿稍上卷。在杯體的口沿、中部和折服處各有數道旋紋,足柄上、中、下各有兩道凸棱。另一種是高足吸杯,杯體與高足杯相似,有的口沿作四瓣花口,杯柄較短,內底有孔與中空的足柄相通,杯外側的吸管又與足柄相通,吮吸吸管,杯內的漿液通過杯柄可以被吸食;模印的魚(或龜、鴛鴦等)正好遮掩了杯內的孔,結構十分巧妙。

高足杯來源于西方,在希臘邁錫尼文明遺址發現了最早的高足杯雛形,金質,杯的兩側有柄,類似獎杯(圖3)。這種造型延續到希臘—羅馬時期的玻璃和金屬質地的高足杯。紐約大都會博物館收藏的一件羅馬時代晚期或者拜占庭時代早期(公元4-5世紀)的玻璃高足杯沒有了兩側的提耳,與中國發現的高足杯更加近似(圖4)。高足杯在南北朝至隋時期已經傳入中國,北魏景明二年(501)封和突墓、大業四年李靜訓墓出土過銀高足杯;在北齊武平五年(574)範粹墓、隋開皇十七年(579)斛律徹墓中都出土了陶瓷高足杯。到唐代高足杯風靡一時,不僅數量多,而且制作精美。這種現象的出現,與當時日益密切的中西交往有很大的關系,據《舊唐書•西域記》的記載,從貞觀十七年(643)至天寶元年(742)的一百年間,拜占庭先後七次遣使大唐帝國,送來了玻璃等制品。

邁錫尼文明 金質高足杯 希臘伯羅奔尼撒半島出土 雅典希臘國家考古博物館藏

羅馬時代晚期或者拜占庭時代早期 玻璃高足杯 紐約大都會博物館藏

高足吸杯應該是一種酒杯,傳說源自三國時期,在唐代小說《酉陽雜俎••卷七•酒食》中講到:“曆城北有使君林,魏正始中,鄭公悫三伏之際,每率賓僚避暑于此。取大蓮葉置硯格上,盛酒三升,以簪刺葉,令與柄通,屈莖上輪菌如象鼻,傳吸之,名爲‘碧筩杯’。曆下敩之,言酒味雜蓮氣,香冷勝于水。” 當時的魏國名士鄭悫夏天在宴客的時候開創了以荷葉當作大酒杯的做法——將大荷葉連帶同長的葉莖一同采下,放在硯匣裏,在荷葉上倒入足足三升的米酒。然後,用簪子刺破荷葉的蒂心,形成一個與荷葉的長莖相通的孔洞。這一方法的巧妙地利用荷葉的莖內部天然爲貫通的空腔這一特點,將莖向上拉起,就成了天然的吸管。然後主賓輪流以嘴含住葉莖的一端吸吮,荷葉內的酒液就會順著莖內部的空腔進入吸酒者的口中,其妙處在于能令酒水染上荷葉的香氣,給人一種勝冰賽雪的清涼感,結果引發曆下人紛紛效仿,風行一時。至唐代,這種飲酒方法更加風靡,傳說唐文宗時的宰相李宗闵在宴客的時候,不但要把酒倒在荷葉中,還要將盛有酒的荷葉紮系起來,一一送到客人面前,再用筷箸將荷葉的蒂芯刺破,然後暢飲葉中之酒。西安何家村出土了一件銀質鎏金的“碧筩杯”(圖5),其形式如同荷葉,應該是貴族的用品。黑石號上的瓷器高足吸杯則可以讓這種“時髦”的飲酒方法更爲普及,且可以不分南北、不計季節常年進行。

唐代 銀鎏金碧筩杯 西安何家村出土 陝西省博物館藏

盤的口徑不大,有圓口和四瓣花口兩種,淺腹,淺圈足,足跟較寬。盤的內心有的有簡單的刻花,均爲線形圖案,有折枝花卉、菱形花紋等,也有素面的。在柏林佩加蒙博物館收藏有白地綠彩盤(圖6),其造型與刻花與黑石號的盤幾乎一致,這些標本出土于公元8-9世紀的伊拉克薩馬拉遺址。

白地綠彩刻花盤 伊拉克薩馬拉遺址出土 柏林佩加蒙博物館藏

碗有大、中、小之分。大碗在口徑在25厘米或以上,敞口、口沿外折、腹壁稍弧、內圜底、假圈足較矮、平底。大碗內滿釉、滿彩,器外施半釉、半彩,下腹部以下無釉露胎,現火石紅。中型碗的口徑在20厘米左右,侈口或敞口,口沿有的作四瓣或五瓣花口,腹壁有出筋,圈足,足端稍寬,有的圈足內有“進奉”、“盈”字刻銘,均在釉下。小碗口徑在10-15厘米之間,有敞口碗和斂口碗,敞口碗敞口、翻沿、淺腹、淺圈足,有的敞口碗的口沿作四瓣花口形,腹壁有出筋;斂口碗口沿內斂、深腹、淺圈足。小碗大多僅以綠彩裝飾,有的碗內底心有刻劃的花卉圖案;少數碗的內底有貼花團龍紋,外沿以六蓮瓣環繞,中間爲龍追火球,龍作張口欲吞火球狀,龍之鬚、角、舌、鱗及三爪四肢均清晰可見。在揚州唐城遺址出土了一件與黑石號相同的白地綠彩貼花龍紋碗(圖7)。

唐代 綠彩印花龍紋碗 1983年揚州三元路出土 揚州博物館藏

執壺侈口外卷、直頸、豐肩、鼓腹、假圈足外撇、平底,肩部一側有流作龍首狀,龍口銜流;肩部另一側有鋬作一伏在壺口的獅子,其後肢直立,前肢扒住壺口,獅首前傾,獅口銜在壺口上,作欲飲水狀,十分生動。肩頸間兩側還有泥條盤築的雙複系。

白釉綠彩獅柄龍口執壺 新加坡亞洲文明博物館藏

從這些白釉綠彩瓷器的造型看,杯的造型直口、深腹,與沉船發現的白瓷斂口杯稍有區別,由于白釉綠彩杯的口徑稍大,其高度顯得稍矮。另外,白瓷杯的表面沒有任何裝飾。單柄杯和敞口杯的造型與白釉杯相似,而與國內出土的敞口杯相比,“黑石號”沉船中白釉綠彩杯的口徑和腹徑略大,高度要矮一些,杯柄上的“指墊”也不一樣,前者是利用圓環泥條一端上挑自然形成,後者則特別加上有印花的圓形泥片作成。高足杯在唐代陶瓷器中比較少見,特別是高足吸杯在唐代陶瓷器中幾乎不見。盤、碗的造型爲唐代常見。沉船中發現的蓋盒較大,與唐代流行的作化妝品盛器的蓋盒不同,可能其用途也有別,或許用作鏡盒。蓋罐與唐代的無異,1992年在河南省鞏義市(原鞏縣)北窯灣唐大中5年(公元851年)墓中出土的白瓷蓋罐與沉船中發現的綠彩蓋罐器形完全相同。類似沉船發現的獅柄執壺在國內也有出土,如陝西省西安市004工地主廠區出土的“白釉執壺”和陝西省西安市西郊熱電廠唐墓出土的“白釉獅柄執壺”,應該都是河北邢窯的産品。

在“黑石號”沉船中發現的白釉綠彩瓷器國內發現並不多,見于報道的有:1957年河南安陽薛莊唐墓中曾經出土一件白釉綠彩瓷執壺;1987年河南省三門峽市化工廠工地唐代墓葬中也曾經出土白釉綠彩瓷碗;1983年在江蘇省揚州市三元路曾經出土一件白釉綠彩貼花龍紋碗,口沿作四出花口、外侈,腹壁斜直,碗心盤龍雲氣紋貼花與“黑石號”發現的同類碗幾乎完全一樣。

關于唐代白釉綠彩瓷器的産地有幾種推測,一種認爲其裝飾與河南鞏義唐三彩相似,可能是鞏義窯的産品;從個別器物底部刻有“進奉”、“盈”等款識來看,也可能是河北邢窯的産品,因爲在邢窯窯址出土的白瓷標本和一些地區出土的白瓷上發現刻有“盈”、“翰林”等字款。如果從鞏義唐三彩的裝飾特點看,通常比較多的是在綠色上加白色斑塊,而白底綠彩的確實很少見。筆者曾經到河南考古所和鞏義文保所收藏的鞏義窯唐三彩陶和白瓷標本中仔細尋找也沒有發現。傳世文物中,故宮收藏的白釉綠彩瓷罐與“黑石號”沉船中發現的造型相仿。

近年,有學者通過測試分析比較邢窯、鞏義窯、耀州窯及“黑石號”標本的化學構成,認爲“黑石號”上發現的白釉綠彩瓷器是河南鞏義窯的産品。由于所分析的“黑石號”標本樣本只有8個,還不足以反映“黑石號”白釉綠彩瓷器的全貌。2011年在河北省內丘縣發現唐代邢窯窯址,出土的白釉綠彩瓷片標本特點與黑石號發現的幾乎一致,發掘工作還在進行當中,我們期待有更多的發現。

以上,說明唐代“黑石號”沉船上的白釉綠彩瓷器中既有河南鞏義窯的産品,也有河北邢窯的産品。鞏義窯産品胎質較粗,有的在胎的表面施白色化妝土;而邢窯産品胎質較細、較白,一般不用施化妝土。

唐代“盈”字款的瓷器,曾引起長期的討論,一般認爲這種瓷器會進入皇室的大盈庫,故有“盈”字。由于多出土于邢窯窯址之中,人們的認識逐漸趨于一致,即帶“盈”字款的器物,即爲邢窯産品,年代爲9世紀初之後,是供皇室享用的瓷器。 “黑石號”沉船上發現帶有“盈”字款的器物,並且它不是白瓷而是白釉綠彩花口碗,根據以往的考古發掘資料,似乎應是河南鞏義窯的産品,也就是說帶有“盈”字款的器物並非僅有邢窯獨有。此外還應該注意的是如果按以往的結論,帶有“盈”字款的器物是要進入皇室的大盈庫,供皇室享用的瓷器,那麽爲什麽會出現在“黑石號”沉船上?“黑石號”沉船上的物品是商品,也就是說在市場上也可以買到“盈”字款的器物。參照以往的發現,“盈”字款的白瓷,除了在唐長安大明宮外,在西明寺、青龍寺、西安唐新昌坊也有出土,而且也在邢台市、河北易縣並非是高級貴族的唐墓中發現,可見把“盈”字直接與大盈庫對號入座的看法還應仔細斟酌。也許帶有“盈”字款的器物在唐代供皇室宮廷使用,卻並非是專用,在民間和市場上也有使用和出售。同樣道理,“黑石號”沉船上還有刻“進奉”字款的白釉綠彩瓷,說明“盈”、“進奉”字款的器物也會流入市場。

青花瓷器

“黑石號”最引人注意的是在沉船船艙的尾部發現了三件青花瓷盤,這是迄今爲止首次發現的中國最早、最完整的青花瓷器。三件青花盤的造型基本一致,紋飾不完全相同,但其構成和母題如出一轍,都是用帶有芭蕉葉(或稱棕榈葉)風格的植物紋組成,中間是一個方框,四角伸出葉片。

在1975年揚州唐城遺址發現青花碎片之前,關于中國青花瓷器的發生及發展通常認爲是元、明、清時代。1975年和1983年在揚州唐城遺址先後發現了青花瓷殘片,紋飾中的棕榈葉紋、菱形紋、梅花點紋、豎條紋等具有伊斯蘭風格,學者們在肯定這些青花瓷片的年代爲唐代的同時,推測它們是爲滿足國外市場需求而燒制的。“黑石號”沉船中的青花瓷盤紋飾與揚州唐代遺址出土青花殘片紋樣風格十分相似,而這種紋樣在唐代陶瓷器中罕見。“黑石號”沉船中的三件青花瓷與大量無可爭議的中晚唐瓷器同處于一艘船上,說明其來自中國,證實唐代已經用钴料作釉下彩燒制青花瓷,並且根據輸入地區的要求進行生産,已經輸出海外。

考古發掘證明,河南鞏義黃冶窯既燒白瓷又燒三彩陶器,在其晚唐地層中還發現胎質純淨、火候較高的白釉藍彩殘片,呈色劑是氧化钴。從條件上說,黃冶窯具備了燒造青花瓷的條件。“黑石號”沉船上青花瓷盤其中一件釉面有剝落,可以看出其制作工藝是成型後先施一層化妝土,在化妝土是用氧化钴繪彩,上透明釉後入窯高溫燒成。這與鞏義黃冶窯的制作工藝一致。

關于“黑石號”沉船的出發港和目的港

關于“黑石號”的出發地,有三種推測:其一揚州說,認爲“黑石號”沉船在揚州裝載長沙窯(長沙窯産品沿湘江而下,經洞庭湖而入長江到揚州)等貨物後出海,然後沿著海岸線至明州、廣州等地停靠,分別裝上當地的貨物,最後按照唐貞元年間賈耽所著《皇華四達記·廣州通海夷道》中的路線行駛至今蘇門答臘附近沉沒。在揚州發現較多長沙窯産品的遺存和與“黑石號”相同的綠彩、青花瓷器以及揚州地區生産金銀器,爲“揚州說”提供了依據。

其二廣州說,認爲各地瓷器經內河或者沿海航線運到廣州,然後一起裝上“黑石號”,再按照“廣州通海夷道”中的路線行駛至蘇門答臘附近。一部分長沙窯碗被裝在廣東生産的青釉大罐裏再裝船,爲“廣州說”增加了可信度。

最後一種觀點則認爲“黑石號”沉船上的貨物是在室利佛逝(唐代末年以後改稱三佛齊,即蘇門答臘島)的港口一次性裝載的,而這些裝上船的貨物則是由不同的船只從揚州、明州和廣州分別運到室利佛逝的。

有學者認爲,如果是揚州出發,不能解釋廣東青瓷大罐如何到揚州再裝載長沙窯碗;如果是廣州出發,在廣州的的唐代遺址很少發現長沙窯産品;而第三種較爲妥當,但亦有可斟酌之處。

室利佛逝等東南亞港口有作爲中國貨物輸往西亞、中東、歐洲中轉港的悠久曆史,這種情況至少維持到明代。中國的貨物輸往西亞、中東或者歐洲,依靠中國商船的航海能力可能有一定的困難,而西亞和歐洲的商船也存在同樣的問題,因此在東南亞中轉成爲海上貿易最好的選擇。事實上在這些港口的古代遺址中經常發現中國的外銷瓷器。如果“黑石號”確實是在室利佛逝港裝載了來自各地的貨物啓航的,那麽,不久它就觸礁沉沒了。

也不能排除“黑石號”是從中國的港口啓航的。船上的貨物如金銀器、“江心鏡”産自于揚州,各地窯場的産品運到揚州也不存在很大的困難,而且在揚州唐代遺址發現了除廣東青瓷外其他“黑石號”裝載的瓷器品種。唯一的疑惑是關于廣東窯青瓷大罐內裝有長沙窯碗作何解釋?也可以設想“黑石號”在揚州裝上除長沙窯之外的其他貨物,留出中間的艙位到廣州再裝載長沙窯瓷器和廣東青瓷。

關于“黑石號”的目的港,從目前的考古證據看,應該是西亞、中東地區。“黑石號”裝載的長沙窯、越窯瓷器在埃及的福斯塔特遺址、蘇丹的阿伊紮布遺址,伊拉克的薩瑪拉遺址、伊朗的尼沙布爾遺址和希拉夫遺址等地被發現。在柏林佩加蒙博物館的陳列室裏有在伊拉克薩馬拉遺址出土的、與“黑石號”一樣的白地綠彩瓷器和白瓷,而在歐洲至今尚未有類似發現。因此,“黑石號”的最終目的港應該是阿拉伯帝國的某個港口。

關于唐代陶瓷貿易

唐代文獻對于當時陶瓷外銷的情況已有記錄,但是在8-10世紀一些旅行家、商人、文人筆記,地方志、族譜等材料記錄更加豐富。伊本·庫達特拔的《省道記》中記述“阿爾瓦京有中國鍛煉之精鐵、瓷器及米” ;阿拉伯學者查希茲在《守財奴》中提到一份換貨協議,其中有關于從中國進口瓷器的條款;巴格達驿長伊本·考爾達貝在846-881年寫成的《郡國道裏志》中提到了從中國的幾個著名港口“出口貨物中有精美的瓷器”;10世紀忽魯谟斯商人本·沙赫裏爾在《印度珍聞集》中描述了一位資金很少的猶太商人在883年前後到遠東、912年前後回到阿曼時,帶回大量絲綢和瓷器,借此成爲富翁的轶事;福建晉江西街的《留氏家譜》中記載了留從效在泉州任職時,“視民疾苦(如)己疴……歲豐,聽買賣,平市價,陶器、銅、鐵,泛于蕃國。收金貝而還,民甚稱便”。

國內外海域的沉船和遺址中發現了不少唐五代外銷瓷遺存,以印尼、越南海域及我國浙、閩、粵沿海的沉船爲代表。除了黑石號外,2011年6月,越南中部廣義省平山縣平珠海岸發現一艘唐代阿拉伯沉船,滿載越窯青瓷、邢窯白瓷,以及大量長沙窯彩瓷。 1974年,甯波余姚江唐代出海口附近發現一艘沉船,船上有一塊方磚上有“乾甯五年”(公元898年)的刻款。船中和船體附近發現了數百件越窯青瓷和長沙窯青釉褐彩以及少量黑釉瓷器。 2010年,福建沿海水下文物考古調查隊在福州平潭海域分流尾嶼發現一處五代沉船遺址。出水遺物均爲越窯青釉瓷器,主要器型爲碗、碟、盞托及少量執壺殘片,器型規整,胎質細薄。這些資料充分證明,唐代中國陶瓷已經通過海上絲綢之路遠播海外。

(本文原刊于上海書畫出版社出版的“寶曆風物:‘黑石號’沉船出水珍品”展覽配套圖錄,澎湃新聞經授權刊發。原文有注釋,此處限于篇幅未予收錄)

責任編輯:陳若茜

校對:張亮亮