新加坡從來就不是一座孤島,在它周圍環繞著大大小小數十個島嶼。過去幾百年來,這些外島的命運就跟島嶼的數目一樣,逐步演變,猶如滄海桑田。外島數目最多時有77個,現在則剩49個。

國家文物局爲配合今年新加坡文化遺産節的“重頭戲”,目前在國家博物館舉辦“歸去來兮:新加坡島嶼的故事”展覽,國家文物局研究員吳慶輝,將在來臨的星期五(7月18日)在國家博物館主講“聽海的日子——新加坡外島的故事”。

吳慶輝受訪時說:“從古早時候的海上屏障和坐標,到後來的受到關注,到自治以來用途的一再改變,新加坡外島的變遷,大致可劃分爲三大發展時期。”

“門以單馬錫番兩山,相交若龍牙狀,中有水道以間之……舶往西洋,本番置之不問。回船之際,至吉利門,舶人須駕箭棚,張布幕,利器械以防之。賊舟二三百只必然來迎,敵數日。若僥幸順風,或不遇之。否則人爲所戮,貨爲所有,則人死乎頃刻之間也。”

吳慶輝說,從元代民間航海家汪大淵在他所著的《島夷志略》對龍牙門的這段描述來看,當年的新加坡海峽是一條海盜出沒的險惡水道,而南部島嶼便成了水手們的安全屏障,他們必須把握好風向才能順利通航。此外,這些島嶼也是他們重要的海上坐標。因爲不論取道馬六甲海峽還是南中國海,他們的視野都只是連綿的陸地,只有來到新加坡看到那一座座的小島後,他們才能確定已到達心目中的南洋。

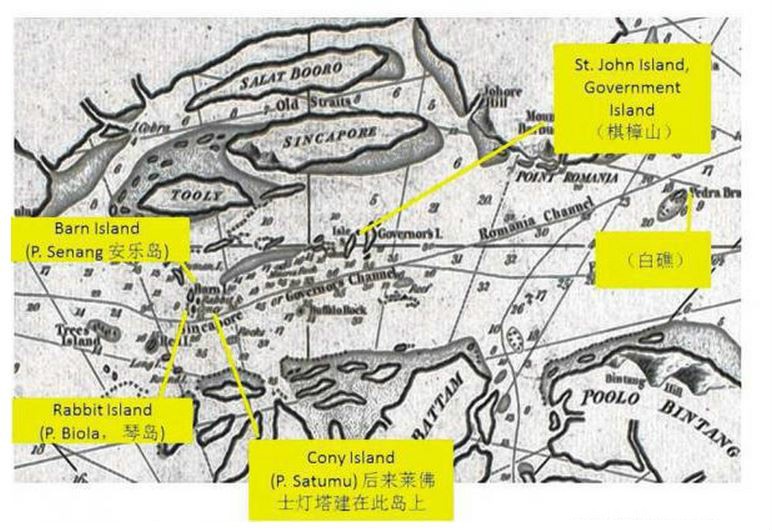

早年這些南部島嶼對西方航海者也具有相同的重要性。來自西方的航海者一樣把南部島嶼視爲明確航行位置的坐標。吳慶輝發現,一張國家文物局收藏,1799年西方人繪制的航海圖,就相當准確地標出了聖約翰島(早期稱棋樟山,St John’s Island)、白礁、安樂島等的位置。這說明當時的新加坡海峽是一條很重要的航道。

英政府開發外島資源

南部島嶼的功用直到1819年萊佛士登陸新加坡,英國殖民地政府統治新加坡後情況才有所改變,英國人逐漸對外島的天然資源感興趣。包括開采烏敏島(Pulau Ubin)的花崗岩造路、蓋房子,建燈塔;利用毛廣島(Pulau Bukom)的淡水資源,供應往來船只。殖民者也在外島設立防禦工事。在東北部的德光島(Pulau Tekong)建炮台;在南部的聖淘沙(Sentosa)島建炮台和駐紮炮兵;在布拉尼島(Pulau Brani)設海軍修船廠;在三個不同方位的小島上設立霍士堡燈塔(Horsburgh Lighthouse)、萊佛士燈塔和蘇丹淺灘燈塔(Sultan Shoal Lighthouse)。

吳慶輝說,人口增加後,外島多了一個“隔離危險”的使命。1874年英殖民地政府把南部的聖約翰島規劃爲傳染病檢疫站,規定凡由亞洲各地前來的“新客”,以及從麥加歸來的都要到島上接受檢疫。1976年聖約翰島規劃爲度假島嶼之前的十多二十年裏,還一度變身爲政治犯的集中營及鴉片戒毒中心。

隨著政局的演變,新加坡外島的改變繼續發酵。二次大戰後,不少人改變過去對政局漠不關心的態度,促使英政府不得不改變對殖民地的統治策略,在1948年3月舉行新加坡有史以來第一次立法議會選舉時,還把南部島嶼規劃爲南部選區。

展覽與講座

即日起到8月10日

新加坡國家博物館,Stamford Gallery

入場免費

2)華語講座:“聽海的日子——新加坡外島的故事”

7月18日(星期五),晚上7時

新加坡國家博物館,Gallery Theatre

報名郵址:[email protected]

報名熱線:90157277

入場免費

其他活動詳情可上網查詢:www.heritagefest.org.sg