8月下旬,台灣輿論燃燒著兩個與日本相關的話題:一是前總統李登輝投書日本右翼雜志《Voice》,質疑馬英九政府舉行的“抗日戰爭勝利七十年紀念活動”,指出日本和台灣曾經“同爲一國”,故不存在台灣對日抗戰的事實。據台灣《風傳媒》8月25日刊登的中譯本,李登輝回憶自己與兄長李登欽自願加入日本陸海軍:“當時我們兄弟倆無疑是作爲‘日本人’,爲了祖國而戰。”結果引起藍綠陣營一片爭議。

另外,台北悠遊卡公司推出15000套由日本AV(成人錄像)女演員波多野結衣代言、兩張一組的套卡,輿論一陣嘩然,紛紛抨擊該公司這項決定。由于民間爭議聲浪,台北市長柯文哲在8月31日指示不公開出售這套悠遊卡,也不會繼續制作,意味著“波卡”只會發行15000套,反而讓人看中其收藏價值。結果,台北悠遊卡公司在9月1日開始經由電話預購方式出售,僅四小時就賣完。

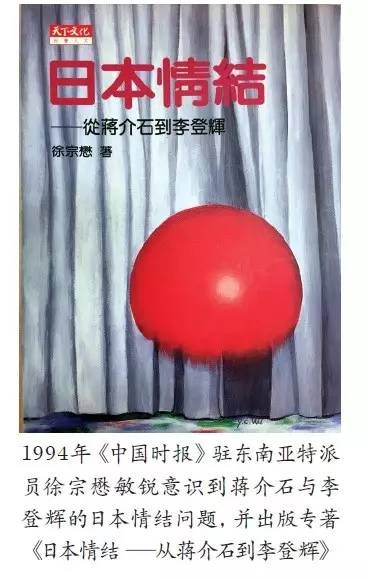

這兩個爭議性話題,一個涉及日本殖民統治時期台灣人的國家認同問題,另一則反映台灣社會存在已久的“哈日”現象,分屬政治與社會課題領域,看似關系到不同世代台灣人的日本觀;然而,若要全面探討這兩個話題的深層原因,有必要梳理台灣社會心理長期存在的日本情結的曆史脈絡。

1895-1945年日台“同爲一國”

從法理上講,李登輝稱日台曾“同爲一國”,他和兄長曾作爲“日本人”,確爲曆史事實。1895年5月8日清廷與日本簽訂《馬關條約》,台灣被永久割讓成爲日本領土。依據該條約第五條,日本政府規定台灣全島及其附屬島嶼的漢人兩年內選擇去留,“滿期之後仍未離去該地區之居民得依日本國之決定,視爲日本國臣民。”已故旅日台灣學者戴國輝1985年在《日本殖民地支配與台灣籍民》一文指出,這項條文的宗旨,並非賦予台灣人國籍選擇的自由,台灣人只有選擇居住地的自由而已。日本政府對于未遷出的台人,可強制給予具有限制性的“台灣籍”之名的日本國籍。但台灣漢人多因大陸謀生不易而渡海前來安家落戶,所以在兩年期限內返回大陸者很少。據1950年《台灣省通志稿大事記》統計,只有6456人返回中國大陸。

過後,由于台灣産業發展需要勞動力,加上中國大陸生活艱難,仍有不少中國人渡海赴台,到1912年中華民國成立,在台中國僑民超過一萬人。1920年代,在台中國僑民開始向北京政府陳情,希望透過外交單位保護僑民及申請開辦華僑學校,而中華民國外交部也開始向日本外務省提出交涉。1929年國民黨完成北伐統一全國後,行政院通過在台灣設立領館一案。1930年5月17日外交部任命林紹楠爲駐台北總領事、袁家達爲副領事。1931年4月6日,中華民國駐台北總領事館正式開館,各地華僑領袖、台灣士紳辜顯榮(已故台灣海基會董事長辜振甫、台獨元老辜寬敏之父)、日本官員、英國領事等都到場祝賀。

根據1930年中華民國外交部《駐外使領館組織條例》,駐台北總領事館的主要任務是替台灣華僑登記國籍、設立華僑學校、保護與聯絡在台華僑、核發台人赴中國的簽證,定期報告台灣情勢與領館活動。日治時期中國大陸沿海地區與台灣往來頻繁,中國許多學術單位都曾組團赴台考察。1935年,中國駐日公使蔣作賓和福建省主席陳儀也曾到台灣參觀訪問,由台北總領事陪同參觀。

1937年7月7日盧溝橋事變爆發,中國全面對日抗戰,台灣總督府在“七七”事變發生後十天,禁止島內收聽中國大陸廣播。此時,台北總領事館主要工作就是協調外籍輪船將願意回國的華僑分批接走,共計有4萬6000人因此返回中國(Denny Roy著《台灣政治史》)。1938年2月1日,最後一批華僑離台後,台北總領事館正式降旗關閉。中國對日抗戰期間,受日本扶植、由汪精衛主持的“中華民國國民政府”于1940年與日本建立外交關系。1941年,汪精衛政府重開“中華民國駐台北總領事館”,直到1945年日本投降爲止。

中華民國駐台北總領事館在曆史上的客觀存在,明確地界定了台灣作爲日本領土的法理關系。值得一提的是,就如台灣曆史教科書中關于五十年的殖民統治時期究竟應稱“日據” 還是“日治”的爭議,在國民黨政府責成撰寫的中華民國正史中,爲了重新確立中國對台灣的主權,不願意多談這段屈辱的曆史。反倒是一些傾向台灣獨立的學者,例如2005年薛化元、戴寶村、周美裏合寫的《台灣不是中國的——台灣國民的曆史》,更願意凸顯台灣在清朝時期從中國版圖上被割讓出來,強調在1945年9月日本投降之前一直都不是中華民國的領土,從而接續後來的“台灣地位未定論”。

談到台灣人“志願”參加日本軍隊,李登輝僅提及部分的曆史事實。1937年隨著日本對華軍事擴張,軍人出身的日本總督小林跻造開始動員台灣人參軍;尤其在太平洋戰事爆發後,實施志願兵制度(陸軍從1942年、海軍從1943年開始)。周婉窈1995年在《日本在台軍事動員與台灣人的海外參戰經驗(1937-1945)》一文中指出,超過8萬名台人在戰爭期間擔任陸軍士兵及海軍船員,另有12萬6000人擔任非戰鬥人員(如護士、信差、傳譯等),約有3萬300人因此喪命。尤其是在戰爭結束前的最後幾個月,雖然日本還未在台實施征兵制,台灣青年申請加入陸海軍服役的人數,比日軍所需要的人數還多;不少台人還附上血書,表達對日本帝國的愛國情感和對日軍的崇敬之意。台灣青年踴躍參軍固然與殖民教育所灌輸的親日價值有關,他們也認爲從軍提供了台人由被殖民者地位、轉而與日人平等地位的機會。不過,日本學者近藤正已指出,志願兵制度也有“被強迫志願”的案例。1998年,另一位日本學者若林正丈在其著作《蔣經國與李登輝》中指出,像李登輝那樣以學生身份被征召的台灣學生,只是形式上入隊。所以也有人拒絕入伍,例如與李登輝同年進入東京帝國大學的彭明敏(1996年曾擔任民進黨籍總統候選人),就爲了躲避強迫入伍而不敢到學校。

台人對日本殖民統治的反抗

《馬關條約》簽定後,1895年5月16日台灣士紳商人籌組成立“台灣民主國”,並推舉清朝巡撫唐景崧爲民主國總統,臨時招募3萬5000名民兵以反抗日本接收,但僅堅持4個月又24天就宣告滅亡。王曉波在《台灣史與台灣人》中指出,台灣民主國亡後仍有簡大獅、柯鐵虎、林少貓等領導的遊擊隊襲擊日軍,直到1902年林少貓被殲,前後血戰七年。此後,雖沒有大規模武裝組織的抗日運動,仍有零星的武裝抗日事件,例如1915年的“噍吧事件”,據郭廷以《台灣史事概說》稱有3萬多人慘死。在陸軍將領佐久間左馬太擔任總督期間(1905-1915年),日人開采森林樹木,入侵原住民居住的高山地區,而與原住民發生沖突。1930年10月27日在台中附近山區霧社,數百名原住民攻擊並殺死日本州知事及其他196名日本人,受到日軍報複殺戮,甚至遭使用生化武器對付(《台灣政治史》)。王曉波指出, 台灣人在“噍吧事件”之後鑒于武裝抗日死難之慘,自1920年代改以非武裝之抗日運動,可分爲民族運動和階級運動。其中,民族運動又可分爲在殖民體制內尋求台人平等地位、以林獻堂爲首的“台灣派”,以及蔣渭水在體制外抗爭的“祖國派”。至于階級運動,則可分成無政府主義、人道社會主義和台灣共産黨。除了島內抗日運動外,也有台人潛回大陸直接參與抗日運動,例如抗戰期間在重慶從事對日諜報的“國際關系研究所”就有台人李榮居、謝春木擔任要職,還有李友邦領導的“台灣義勇隊”。

台人對日本同化政策的反應

台灣是日本第一個殖民地,日本只把台灣視爲帝國土地的一部分,但並非帝國價值體系的一部分,只想統治台灣,而不想給予台人平等地位。1914年12月成立的“台灣同化會”,是明治維新重臣、日本少數民主主義者板桓退助伯爵提倡,並得到林獻堂等人配合鼓吹,呼籲日本人要與台灣人分享平等權利。但總督府視台人爲次于日本人的殖民地人民,反對“同化運動”,台灣同化會只存在一個月就被台灣總督下令解散。陳鴻瑜在2003年研究指出,台灣華人對日本同化運動有四種反應:一是以辜顯榮爲主的完全贊同者;二是以林獻堂爲主的有保留支持者;三是以蔣渭水、蔡培火等爲主反對同化但承認殖民統治現實而主張成立自治議會者;四是完全反對同化主義的左傾團體,如王敏川領導的“台灣文化協會”和台共。陳鴻瑜認爲,台灣華人反對同化主義的同時,其中漢人民族主義不夠堅強,固然受日本武力鎮壓所致,也因未能與中國取得聯系及獲得支援有關。反對同化主義的社會運動者,最後只能在日本殖民統治現實下尋求“體制內改革”,只要求部分的自治權。

1937年“七七”事變發生後,海軍大將小林跻造出任台灣總督,發起“皇民化運動”,雖承認日台人通婚,也開放台北帝國大學給台灣學生就讀,但禁止使用中文及上演中國地方戲曲、關閉漢人寺廟,禁止台人在公學校使用台語,警察也關閉漢文私塾。1941年4月19日,總督府成立“皇民奉公會”,隨後鼓勵台人改取日本姓名,並對被核定爲“國語(日語)家庭”的台人給予特惠獎勵,強制台人奉祀日本神道教的“天照大神”。日本學者尾崎秀在《戰時的台灣文學》一文中寫道:“若同化政策意指成爲日本人,則‘皇民化’的意思是‘成爲忠良的日本人’。但日本統治者所企望之‘皇民化’的實態,不是台灣人作爲日本人而活,而是作爲日本人而死。‘作爲忠良日本人’的意思是指發現‘作爲日本人而死’之道理,並爲之奮進。在‘皇民化’美名之下隱藏了特別志願兵制度、征兵制及配合台灣要塞化而實施之戰力動員計劃。”而據周婉窈1991年的博士論文《皇民化運動:戰時日本統治下的台灣(1937-1945)》指出,僅有7%的台灣人選擇成爲“國語家庭”。

日治時期開始的西式教育普及化

1895年,日本教育家伊澤修二主張以免費義務教育來普及日語,以有效統治台灣。1898年,總督府設置“公學校”(相當于現在的小學)接收台灣學生,日本子弟則進入“小學校”就讀。“公學校”教材較淺顯,內容不如“小學校”,形成台人與日人教育之間的差別待遇。小學校獲官方提供較佳的教學資源,形成日後升學的不公平競爭。

1919年以前,優秀的台灣子弟從“公學校”畢業後,除了赴日留學外,在島內主要升學管道:一是進入“國語學校”師範部,畢業後擔任公學校教員(例如作家吳濁流);二是進入“台灣總督府醫學校”,畢業後成爲醫生(例如台灣第一位醫學博士杜聰明、台灣新文學之父賴和、台灣民衆黨的創立人蔣渭水)。“國語學校”師範部及“總督府醫學校”曾是台灣最高學府,也是培養台灣知識份子的搖籃。

1941年總督府廢除“公學校”、“小學校”的差別待遇,一律改稱“國民學校”,並從1943年起正式實施六年國民義務教育,至該年底全台共有1099所國民學校,小學生93萬2525人,兒童就學率達71%,在當時亞洲僅次于日本國內,已接近歐美國家的水平。矢內原忠雄在《帝國主義下之台灣》中指出,日本所有在台灣的教育投資固然基于殖民統治利益的需要,其高等教育明顯排擠台籍學生,台人沒有得到公平受教育機會。但在初級教育方面因國民教育普及,消除文盲,提高人民素質,爲台灣社會現代化奠定了相當基礎,也是不可否認的曆史事實。

1942年,美國海軍上校葛超智(George H. Kerr,又稱柯喬治)在一份關于戰後台灣問題的報告《被出賣的台灣》(Formosa Betrayed)中認爲,台灣“在日人指導下經過五十年高度的社會、經濟發展,人民生活水准已高過(中國)任何一省”,“中國沒有足夠的行政人員和技術者來掌握複雜的(台灣)經濟”,並預見“低度文化統治高度文化必然産生沖突”。1945年日本投降台灣光複,本來是台灣從政權、財産、教育、語言到文化進行徹底民族化(中國化)的曆史機遇,不幸1947年發生“二二八”官民族群流血沖突事件,使台人在思想和感情上去殖民化嚴重受到挫折。台灣社會科學研究會會長曾建民在《台灣“日本情結”的曆史諸相》(2010年)指出,當時一般民衆雖在民族和國家認同上未明顯動搖,但在語言、生活方式、習慣、思考方面又逐漸逆回到殖民統治時期,“出現國家生活和社會生活的二重結構,這就是後來台灣日本情結的原型”。

1950年以後,在東西方冷戰格局和美國反共霸權秩序之下,台灣與日本在政治、軍事防衛維持緊密的依存關系,在經濟資本主義化過程中,台灣從資本、技術、工業原材料到關鍵零部件都依賴日本輸入。曾建民指出,在中國內戰和東西冷戰的“雙戰”結構裏,雖然蔣介石、蔣經國父子在台人國民意識強調黨國民族主義並灌輸抗日曆史教育,但台日之間緊密的政經從屬關系的現實,使得台灣社會原有的日本情結得以溫存、延續、強化,甚至進一步轉化爲“日本第一”、“模範日本”的日本情結。

1994年李登輝鞏固其權力地位後,一方面提出“去中國化”的本土論述,另一方面對台灣殖民曆史的合理化或美化,表現在1997年的《認識台灣》的國中教科書中,使得本土論開始進入國家意識形態的教育領域。曾建民認爲,正是受到《認識台灣》教科書的影響,使得台灣年輕世代的日本情懷(哈日現象),集中表現在2010年對電影《海角七號》的熱潮。李登輝在1999年出版的《台灣的主張》一書中,也曾主張中國應該擺脫“大中華”思想束縛。

結語:李登輝的日本情結

《馬關條約》規定清政府將台灣與澎湖等附屬島嶼割讓給日本帝國,因此直到1945年日本宣布投降,選擇留在台灣的漢人在法理上明確屬于日本帝國臣民。雖然如此,總督府視台灣爲殖民地而非日本本土的延伸,台人未能享有與日人平等的國民權利,島內教育政策對日人和台人采取差別待遇。爲了殖民統治台灣的需要,除了赴日留學外,總督府早期設置“國語學校”師範部及“總督府醫學校”供台人在島內升學,以培訓公學校教師和醫生。1937年日本擴大侵略中國,總督府基于動員台人的需要而發起“皇民化運動”,才統一實施六年的國民義務教育。由此曆史脈絡來看李登輝的教育養成軌迹,才能理解其日本情結形成的時代背景。

1923年,李登輝生于台北縣三芝鄉源興居,此時台灣島內漢人基本上已停止大規模武裝抗日的鬥爭,像林獻堂等精英轉而向日本殖民當局爭取部分參政權利。1929年,六歲的李登輝進入汐止公學校接受小學教育,並取了“岩裏政男”的日本名。1936年“西安事變”發生,李登輝進入教會開辦的淡江中學。1940年,17歲的他進入台北高等學校,皇民化運動開始,而他有機會進入帝國大學成爲明日精英的准人才。1942年,台灣實施特別志願兵制度,李登輝進入京都帝國大學農學部農業經濟學科,在台灣入隊再到日本本土接受預備士官教育,獲少尉軍階,編入日本千葉高射炮部隊當見習軍官,不久日本宣布投降。

日本右翼學者若林正丈指出,日本大正(1910-1925年)時期出生的世代,他們人生的黃金時期必然被戰爭耽誤。這一時期的台灣殖民地人民,人生更爲坎坷:先是殖民宗主國發動戰爭,接著宗主國戰敗,在台灣回歸中國後又經曆“二二八”事件和白色恐怖。像李登輝這樣的台灣“大正人”,在民族上並非日本人,在國籍上也不再是日本國民,但戰前所學的“國語”——日本語,仍是他們營造知性和感性生活的憑籍,常會慨歎自身的幸與不幸。所以,李登輝1994年在與日本作家司馬遼太郎對談時,才會說出備受政敵抨擊的“生爲台灣人的悲哀”。

其實,李登輝並非唯一有親日情懷的國民黨前領導人,蔣介石也曾赴日接受軍事教育並在日軍炮兵部隊服役一年,崇尚日本軍人作風。蔣介石除了1949年特赦日本中國派遣軍總司令岡村甯次等259名戰犯,1960年更委托岡村甯次招募一批前日本軍官組成的軍事顧問團(所謂的“白團”),協助培訓國民黨軍隊准備反攻中國大陸。爲了接收被日本統治了五十年的台灣,蔣介石1944年任命日本陸軍大學畢業、娶日本妻子的陳儀出任“中央設計局”屬下“台灣調察委員會”的主任委員,並在1945年後擔任第一任台灣省行政長官。

國民黨政府接收台灣後開展了一部分“去殖民化”工作,但直到1950年國府遷台後爲了鞏固內部權力和集中思想意識,“去殖民化”才納入國家機器中全面操作。盡管如此,從1950年到1970年代,留學過日本的大陸領導人和受日本殖民教育的台灣企業家,以理性態度共同運作台日之間的政治與經濟關系。在這個上層建築之下的台灣民間社會,則以純粹的愛憎情緒來看待日本和日本文化。一般外省民衆直覺上對日本反感,而城市中的本省人則認爲日本什麽都好、什麽都是進步,這種崇日情結與江浙精英昔日在上海灘的崇洋心理,本質上都是盲目而極端的。

作者:李氣虹

政策分析類刊物《隆道觀察》由注冊于新加坡的隆道研究院出版,關注中國和平崛起和亞太地區發展帶來的地緣政治和社會經濟的變化,追蹤世界熱點、難點問題,從東方視角提出政策建議和戰略構想,幫助國家和地方政府實現可持續發展,打造和諧社會。《隆道觀察》定價每期$10新幣,如需訂閱可寫email至[email protected],留下您的姓名,電話和郵寄地址,將有工作人員與您聯絡。