作者/郭振羽

南洋理工大學終身名譽教授、新躍社科大學學術顧問

新加坡于1965年“揮淚”獨立。面對在逆中求存的諸種挑戰,包括失業、住房、交通、醫藥、教育設施等等問題,舉國上下,勵精圖治,努力解決基本問題。在工業化政策下,很快實現初段經濟起飛;同時進行都市重建,提供平民化的公共住宅以及基本交通設施,初步滿足了國民衣食住行的需求。到了70年代後期,新加坡已經跻身“新興工業國”之列,平均國民所得在亞洲位居第二,僅次于日本,可算是個小康社會了。

但是由于早期建國曆程偏重經濟發展,忽視精神和文化建設,在高速工業化和都市化的過程中,許多社會組織和文化傳統受到沖擊,諸種社會問題(如犯罪、嗜毒、色情、離婚等)隨之萌現,激起政府當局和社會領袖的反省和憂慮,乃出現了集體道德危機意識。

▲這是當年主流媒體上的廣告,黃潮可見一斑。

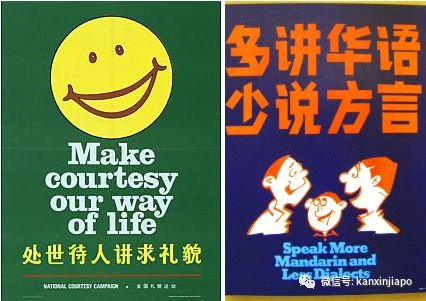

爲了抗拒西方文化(當年稱爲“西方歪風”)影響,政府自70年代後期開始,推動幾項社會運動,包括禮貌運動、敬老運動、講華語運動等,我統稱爲“文化重生運動”。這些“運動”都在1979 推出,而且長期進行,並非偶然,而是清楚反映新加坡建國曆程從70年代末期開始,進入了一個新階段。

而1980年代轟轟烈烈推出的“儒家倫理”運動,正是一個引致國際矚目的特殊案例。

1979年是新加坡教育當局開始籌劃整體教育改革的年頭,先後提出了《教育報告書》(吳慶瑞)和《道德教育報告書》(王鼎昌),就中小學道德教育做出全面檢討,重新制定道德教育課程。

▲吳慶瑞和王鼎昌

1982年一月,教育部宣布將在1984年推行“宗教課程”,中三中四學生須就五種宗教課程(佛教、基督教、伊斯蘭教、興都教以及“世界宗教”)選讀一科。一個月後,在總理李光耀的建議下,教育部宣布增加一門“儒家倫理”課程。當年的副總理兼教育部長吳慶瑞說他接到李光耀的建議之後,“苦思兩個星期”,最後接受了李氏建議。

▲1989年出版的新加坡中學四年級《儒家倫理》課本

儒家倫理雖然只是中學道德教育的一個選項,但是它後來的發展,遠遠超過課程發展和師資訓練。政府當局很快將它推動到全民公民教育和社會運動的層次。以這個“運動”發展之快,可以說是早已蓄勢待發,影響不但及于新加坡華族社群,事實上很快擴及全國,甚至引起國際各界的注意。

首先,政府當局在1982年7月到9月期間,前後邀請到8位國際學者到新加坡訪問,揭起所謂“八月群儒會星洲”的熱潮。在有關部門協調之下,每周請到一位學者前來,繼之以報章專訪、電視訪問、專題演講,同時也和政府領導及學界領袖進行對話。在這段時間,接連多種相關活動,使得這個課題保持高能見度,力求基本儒家倫理爲社會大衆知曉,而了解,而接受,更希望能身體力行。

在這方面,華文報章發揮了最大效用,不但連日詳細報道有關活動,並且舉辦座談會,配合特寫、專訪及社論,密集討論儒家倫理課題。不但如此,來訪學者本身也成爲新聞人物,其言行背景成爲新聞,間接助長了儒家倫理課題的能見度。

就在幾位國際學者密集來訪時際,教育部也乘勢成立“新加坡儒家倫理委員會”,由吳德耀擔任主席,杜維明和余英時任國際顧問。1983年一月,成立儒家課程編寫組,由劉蕙霞主持,負責編寫中英文儒家倫理教材。並且于1984年全面推出中學宗教及儒家倫理課程。教育部當局完成儒家課程,當時被譽爲“世界上第一部有關儒家倫理教育的教材”。

爲了推展儒學基礎研究,並且展示長期推廣儒家倫理的決心,在政府主導下,1983年成立“東亞哲學研究所”,由吳慶瑞擔任董事會主席,吳德耀擔任所長。這個研究所雖然是獨立研究機構,但是資金雄厚,得到政府全力支持,清楚地顯示政府推行儒學的雄心,遠遠超過僅爲中學提供道德課程的簡單構想。東亞哲學研究所在開辦後的短短數年內,羅致了多名學者爲研究員,包括香港中文大學的劉述先、來自美國的林毓生、台灣的戴琏璋,以及來自中國大陸的李澤厚等,到東亞哲學所作爲期半年到三年的訪問和研究。東哲所經常舉辦專家講座以及研討會,又前後召開了多個大型的國際學術會議,邀請著名的儒學專家如陳榮捷、狄百瑞(Theodore William de Bary)、蔡仁厚、張灏、成中英、湯一介、龐樸等參加。在短短幾年間,新加坡東亞哲學研究所成爲國際知名的儒學重鎮。

▲東亞哲學研究所就是今天東亞研究所(鄭永年爲所長)之前身。

當年東哲所設立在新加坡國立大學肯特崗校區(據說租金每年一元),和文學院毗鄰而居,距離我服務的社會學系不遠,讓我有機會在正式和非正式場合,與多位儒家學者交流。

1987年新加坡東亞哲學研究所與中國孔子基金會聯合舉辦“儒學國際學術討論會”,邀請到來自12個國家和地區的120多位學者參加,發表論文100多篇。是中國改革開放以來,最爲盛大的儒學大會,在孔子故裏山東曲阜舉行,更具有特別意義。

當年本人有幸被邀參加盛會,並發表論文,可爲一記。

“儒學國際學術討論會”于1987年8月31日在曲阜開幕,9月4日閉幕。

新加坡出席人數30多人,包括發表論文的正式代表(主要爲東哲所和國大學者),以及列席人員(稱爲“觀察員”,主要是教育部課程組專家)。新加坡代表團一行30余人由當年副總理王鼎昌以及(前副總理)東哲所主席吳慶瑞領隊,分批先後抵達北京,8月29日乘火車前往濟南。第二天由濟南乘大巴士開往曲阜,車行四小時抵達,入住新建的阙裏賓舍。阙裏賓舍是孔府一角改裝,不但名字典雅,設備也有水平,只是服務方面,到底還是公營,不可苛求。

8月31日開幕式上,群儒鹹集。致開幕詞的有中方的谷牧和周谷城,以及新方的吳慶瑞和王鼎昌,都以華語發言。第一次聽吳慶瑞華語發言,相當夠水平,令人驚喜。王鼎昌華中出身,風度口才都是一流。記憶比較深刻的是王鼎昌在開幕式中當場朗誦全篇《禮運大同篇》,肅穆虔誠,令人動容。

這一場儒學盛宴,來了多位國際知名的儒學大師,包括北大的湯一介,張岱年,複旦的朱維铮,社科院的龐樸,還有來自台灣當時在北大當客座教授的陳鼓應(被列爲台灣學者)。中國之外,國際學者還有杜維明,狄百瑞、柳存仁,陳榮捷,張灏、成中英等,都是大師級人物。

新加坡的代表,除了吳德耀,劉蕙霞之外,還有林徐典,蘇新鋈,梁元生,李焯然,呂武吉,锺志邦,古正美,郭振羽幾位。此外還有來自北京的李澤厚,以東哲所訪問研究員身份參加。

由于新加坡對此次會議重視,聯合早報和海峽時報都派出記者隨團采訪。早報派出的是趙慕媛,海峽時報是張夏帏,連日密集報道會議新聞。

前後四天的會議,發表論文一百多篇。幾篇重量級論文,還是以傳統儒學定調,譬如湯一介談“論儒家的境界觀”,張岱年談“儒學發展過程中的統一和分歧”,杜維明談“孟子:士(知識分子)的自覺”,陳榮捷談“朱子與道統”,都可說是成一家之言。在討論時,狄百瑞和陳鼓應都對儒家倫理提出批評,也有些年輕學者尖銳發言,看得出來已經可以容許不同聲音。君子和而不同,老夫子地下有知,當撚須含笑。

百篇論文當然參差不齊,老調重彈者有之,言之無物者有之,還有些是借題發揮。不過能百花齊放,終究是好事。

我的論文排在會議第二天(9月2日)上午。題目是很平淡的《新加坡推廣儒家倫理的社會背景和社會條件》。 在鋪天蓋地文史哲學者的論文之中,這應該是會議中唯一從社會學觀點討論儒家倫理運動的論文。

我的論文主要從新加坡70年代出現的集體道德焦慮出發,分析之後産生的道德危機意識,領導層乃啓動社會運動作爲對應。這個過程類似人類學者華萊士(A. Wallace)所稱的“再生運動”(Revitalization Movement);爲了避免誤會,我稱之爲“文化再生運動”。以中國爲例,清末有康梁變法,國府時期有“新生活運動”;韓國有“新民運動”;台灣也曾努力推動“中華文化複興運動”,在中學教授“中國文化基本課程”。不論成功與否,這都是應對社會道德危機的“文化再生運動”。

我分析了在新加坡推動儒家倫理的有利條件,包括華族傳統中的儒家價值觀,儒家倫理的非宗教性,入世而不排外,東亞四小龍崛起,以及政府全力支持;但是也指出其局限性和面對的挑戰,包括他族同胞的疑慮,華族內部的分歧,儒家思想的政治化等。對于推廣儒家倫理運動的前景和成效,我語帶保留,指出這場社會運動是否會達到目標,“還言之過早”。我認爲這是一場社會實驗;這套新的倫理體系是否可以在新加坡這個現代社會生根,成爲“新傳統”的一部分,要決定于這套儒家倫理與現存的政治、經濟、文化與社會體系之間是否契合相融。

我報告之後收到不少回應。不少人指出就在新加坡當局熱積極推動儒家倫理運動,運動正達高潮之際,還有如此不合調的保留聲音,覺得甚爲“清新”(refreshing)。還記得陳鼓應私下回應說他一向對新加坡帶批判態度,沒想到我可以以此方式表達不同看法,“這樣他們也不能不同意你的分析了”。

第二天聯合早報和海峽時報都有相當篇幅報道,內容完整,都強調我有關“社會實驗”觀點。(只是早報報道用了“社會試驗”,應是筆誤。)

這個社會實驗的結果,沒想到在三年之後就揭曉了。

新加坡儒家倫理雖然是政府全力推展的文化再生運動的重點所在,到底還是中學道德教育的一部分,是宗教課程之外的一個選項。而1984年啓動宗教課程之後,卻造成各個宗教彼此排斥,以至于引發潛在的宗教摩擦。– 正是社會學所說的“預料之外的後果”unintended consequences。而當局苦苦經營的儒家倫理,選修學生比例不足20%,學生反映課程內容太難,看來長期下來無以爲繼。

在轟轟烈烈曲阜之會後不過三年,教育部在無預警的情況下,于1990年宣布停止中學道德教育課程。當局沒有多做解釋,因之有人稱之爲“無疾而終”。1991年1月, 該部發表《共同價值觀白皮書》,提出各族人民都能接受的“五大共同價值觀”,並據以設計一套新的公民道德教材,取代原有的宗教課程和儒家倫理。

新提出的“五大共同價值觀”包括: “國家至上,社會爲先;家庭爲根,社會爲本;社會關懷,尊重個人;求同存異,避免沖突;種族和諧,宗教寬容。” 可以看出其核心精神仍然是儒家倫理。經過幾年的實驗,教育當局終于體會到不必以儒家之名,仍然可以推行儒家倫理。

至于企圖透過宗教課程推動道德教育,在新加坡多元社會結構下,則是弊大于利。學生還沒有由宗教課程中提升道德修養,卻先在各自宗教信仰中,排斥外教,加深了宗教之間的矛盾。在此情況下,不得不迅速叫停。這算是場失敗的實驗。

教育政策既已改變,東亞哲學研究所也隨之轉型,自1991年起全面停止了儒家思想研究,各方儒學學者紛紛回歸故裏。1992年,兩年之後,“東亞哲學研究所”正式改組改名爲“東亞政治經濟研究所”,稱爲Institute of East Asian of Political Economy (IEAPE),巧妙的保留了部分原有簡寫IEAP(Institute of EastAsian Philosophy)。

同年,我應邀到哈佛大學參加一場“文化中國”學術研討會,就以新加坡這場社會實驗發表論文,我稱之爲一場“未完成的再生運動”。

至此,上個世紀80年代由政府主導的那場文化再生運動正式走入曆史。

1990年代之後,有關儒學的活動和研究轉以民間團體爲主導,包括南洋孔教會、新加坡儒學會、南洋學會、新加坡亞洲研究學會、喜耀文化學會等。由于社會大環境所限,參加者年紀偏高,影響有限。1980年代推展儒學的盛況,只能留在曆史中,此情可待成追憶了。

本文原題《回顧30年前的一場“文化再生運動” 兼記1987年曲阜儒學大會》,發表于2018年1月第34期的《怡和世紀》。 感謝作者授權轉載。