一座城市如果沒有對每一個普通人的包容和尊重,就很難成爲一座有生命的活力之城,而無異于一座令人生畏的冷漠之城。但是這樣的生死問題卻困擾著中國首都北京市,因爲當地政府爲了城市“瘦身”而在驅趕人口,特別是與其功能定位不符的外來務工人員。

因爲大興區群租房的一場意外大火,北京市政府啓動了所謂驅逐“低端的人口”的緊急行動。所有在城鄉結合部租住的企業和外來人口,都被政府勒令限期搬遷。由于事態緊急且毫無預警,人們被迫狼狽地四處亂竄,甚至露宿街頭。

支持者認爲,政府抓住了一個疏解非首都功能的絕佳機會,可以動用強制力進行運動式治理。反對者則擔心,這種違反法治精神的亂作爲可能贻害無窮,令抛家舍業而不得不離去的外來人口寒心,並讓北京成爲一座沒有人情味的冷漠城市。

中國大中城市的迅速擴張和蓬勃發展,同大批外來務工人員的付出是離不開的,但是他們卻得不到應有的“市民待遇”。外來人口的未成年子女無法得到同樣待遇的教育機會,甚至可能無法帶在身邊而淪爲農村留守兒童。他們的就業機會無法做到同工同酬,不得不接受市民不屑一顧的髒活累活。

他們生病可能難以異地就醫報銷,老去後則不得不告老還鄉。他們的住房需求從來不是政府考慮的問題,而一系列強加的標准就像“壓倒駱駝的最後一根稻草”,令他們不得不從地下室搬到群租房,直至被強制驅逐。從過去的盲流到現在的進城務工人員,政府對他們的態度絲毫沒有改變,並冠之以低端産業、散亂差、拆牆破洞等標簽而加以清理整頓。

對于收入微薄和沒有住房的外來人口而言,城中村和城鄉結合部的群租房,爲他們提供了一個安身立命的棲身之處。但是因爲規劃雜亂和維護不當,這些群租房往往存在安全隱患,並成爲政府疏解非首都功能的集中對象。大興區群租房的火災有其必然性,政府治理也有其正當性,但是在此過程中卻沒有預先規劃、程序合法和道德關懷。

政府通過蠻力和強制力固然可以讓人們一時離開,但卻很難讓人們永遠不來。在項飚的《跨越邊界的社區——北京“浙江村”的生活史》中,大紅門地區的城鄉結合部從40年前,就成爲一個打不散也拔不掉的聚集地,政府一次次的驅逐都以失敗告終,而這一次也很難成功。只要有需求,他們就會有卷土重來的時刻。

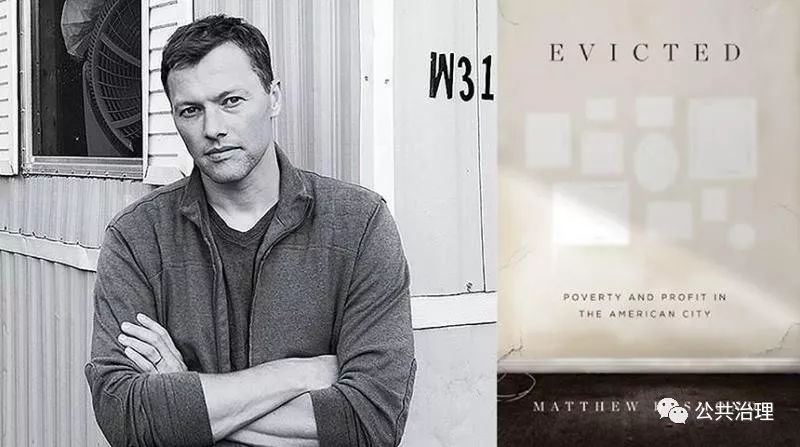

房價高企和房租上漲,是全球性的城市現象,並造成日益拉大的貧富差距和社會不平等。今年屢獲大獎的一部著作《掃地出門:美國城市的貧困與暴利》,也講了一個類似的故事。被房東下了逐客令的租客,往往會爲此而付出一連串的慘痛代價,而不是簡單的更換住房。這些人不得不把其收入的一半甚至四分之三用于房租,不穩定的租房經曆讓他們頻繁更換工作、孩子變換學校、家庭四分五裂,並陷入難以自拔的死循環。

在中國許多城市打拼的流動人口,其命運並不比美國城市被驅逐的租客好多少。更令人擔憂的是,地方政府沒有發揮雪中送炭的作用,反而讓問題更嚴峻。

在城市發展的進程中,從事低薪工作的外來人口未能得到應有的尊重和關注,而成爲城市發展的犧牲者。在中國這樣一個可以“集中力量辦大事”的國家,原本可以發揮中央政府的統籌協調能力,緩解乃至解決外來人口的城市融合問題。但是,各級政府卻采取了恰恰相反的做法,紛紛紮起藩籬並構築堡壘,對爲其服務、貢獻和納稅的人們說“不”。

人才有高低之分,而人口卻很難說有高端和低端之說。即便是承認每個人的分工不同,人與人之間也是相互依存的互賴關系,而絕非毫不相幹的陌路人。與此同時,快遞、餐飲、小商品和家政服務等方面的就業人員離開以後,留在城市的居民也將難以怡然自得和心安理得。人們不能每天都活在“高大上”之中,要麽因爲供給不足,要麽由于物價擡升,基礎性産品和服務的連鎖反應,很快就會讓留在城市並冷眼旁觀的人們付出代價。

城市之所以爲城市,就在于可以讓許多人都可以相安無事地聚集在一起生活。對于外來人口而言,中國的城市應該如何更加包容?在此次事件及相關行動中,不僅政府需要反思、學習和改善,市民也有必要給予更多一些理解和關懷。本地和外地的人口不應因爲身份不同而冷眼相看,而應因爲同處一個屋檐下而彼此關照和相互支持。

至關重要的是,中國民衆需要重新認識城市的根本定位,即城市是爲誰而存在和繁榮的。如果城市對人分三六九等進行管理,不能有效包容外來人口,城市的前景堪憂。

作爲“首善之都”的北京市,更應發揮示範帶動作用,爲流動人口提供普惠性的基本公共服務,並促進他們的在地市民化和深度融入,從而可持續地解決這些問題。一味回避並粗暴地令行禁止,只能讓這些問題周而複始地出現,並使涉事其中的所有人都付出一次比一次更高的代價。

(作者馬亮,中國人民大學公共管理學院副教授、國家發展與戰略研究院研究員,公衆號”公共治理“)