(文/李國樑)

跟外地朋友提起新加坡的濕巴刹、幹巴刹、老巴刹等,看到的是一雙雙圓滾滾的大眼睛,才猛然想起“巴刹”是新馬常用的“江湖術語”,已經習慣性地混合在日常語言中,但對非新馬的朋友而言,只有融入地道語言中才能夠品嘗道地的多元文化炮制出來的語言風味。巴刹原爲馬來語(Pasar),新馬華人跟馬來人共處多年,發展出彼此溝通的巴刹馬來話(Pasar Melayu),是馬來語與閩南語的合體,久而久之成爲通俗的南洋語言。語言大結體,你濃我濃,甚至分不清你我了。巴刹馬來話所反映的,也是一個不同種族人民共處的年代,先民離鄉背井來到新馬,狹縫中求存的勇氣。

(19世紀的直落亞逸巴刹(Telok Ayer Market)雕刻版,可以看到紮著辮子的華人,阿拉伯人和馬來人(可能是武夷士人)等。NAS 19th century)

如果真要追源,Pasar也可能不是地道的馬來文,源頭可能來自阿拉伯的Bazzar,意指市集或市場,阿拉伯人來到南洋商貿,家鄉的Bazzar便成了馬來話裏的“巴刹”(Pasar)。新加坡的濕巴刹顧名思義,可真的是濕漉漉的,當年的濕巴刹是沿街擺賣的露天市場,直到1980年代才逐一搬入屋檐下。記得當時年紀小,幾乎每個早晨都跟著祖母走露天巴刹,在街頭跟魚攤大嬸閑話家常,然後走到街尾跟街坊噓寒問暖,好像久未謀面一樣。濕巴刹是愛的學堂,在潛移默化中教育市井小民如何面對生活,建立起人與人之間的關系,給人間互補一些溫馨。

(1970年代的Queen Street露天巴刹。NAS c1970s)

(在牛車水露天巴刹賣鼈肉,俗稱山瑞。NAS c.1970s)

殖民地時代的背景

民間講馬來話很多時候靠聽,聽多了就敢敢講,華人口音講馬來話就像洋人講華語一樣,鄉音是難以改變的,講起來聽起來模棱兩可的成分很高。民間百姓記外文很多時候還要靠聯想,比方說早安就想到雞啼擾人清夢:是你媽怕雞(Selamat pagi);晚安就想到先吃一碗馬蘭拉面,暖胃好入眠:是你媽馬蘭(selamat malam);歡迎到來就想到好拍檔:是你媽搭檔(selamat dadang);再見就想到離別的心曲:是你媽聽歌(Selamat tinggal);要謝謝對方:帶你媽看戲(Terima kasih)。

民間也通過巴刹馬來話創作了好些地道文化的福建歌謠,比如《安津大狗兄》,它的特色是前半句是馬來話,後半句是福建話,配搭起來就呈現出市井小民生活化的一面:

安津尾沙大狗兄,西頁遮鴿說你聽。

面搭索拉一張字,馬梭茹沙要做戲。

安津尾沙:Anjing besar,大狗兄(警察)

西頁遮鴿:Saya cakap,我說

面搭索拉:Minta surat,申請准證

馬梭茹沙:Besok lusa,明天後天

以今天的白話來說,這首歌謠的意思就是“警察大哥,我要告訴你,我要申請一張准證,明天後天演街戲”,不過講白了就失去那個語言混淆的年代的原汁原味了。歌謠背後還有許多值得探索的殖民地時代的背景。警察局是頒發准證,給華人演街戲的地方,當時的警監是英國人,警察則多數是馬來人。由于華人組織有族群幫派私會黨等,殖民地政府覺得華人非常棘手,不相信華人,所以通過馬來警察來管理華人。福建與潮州人以“大狗”來稱呼警長,華人以狗來稱呼人,比如豬狗不如、你這條瘋狗等,本來充滿貶義,但隨著時間的演變,大狗竟然成爲對警察的尊稱,不免叫人丈二金剛摸不著腦。

(芽籠警署Geylang Police Station. NAS c.1890s)

至于節日籌神演街戲是百余年來的傳統,先民離鄉背井,從帆船年代就已經越洋而來,海上風大浪大,能夠安全抵境,還能夠安居樂業,當然得答謝神恩,演街戲還神,同時娛樂鄉民了。

富有地方風味的巴刹歌謠

李永球的《巴剎歌謠——唐山阿伯與大狗警官》一文中也舉了數個富有地方風味的例子。比如《開田過港爬山嶺》這首曾經在新馬流行一時的福建歌曲中,其中一段歌詞是這樣唱的:

Anjing besar大狗兄,

potong kayu破柴仔。

Bikin rumah搭厝仔,

balik rumah咚咚锵。

Anjing besar和大狗:警察

Potong kayu和破柴仔:砍伐樹木

Bikin rumah和搭厝仔:搭建房子

Balik rumah:回家

咚咚锵:敲鑼打鼓的聲音,表示演街戲

《開田過港爬山嶺》還有另一個版本:

Anjing besar大狗兄,potong kayu斬柴仔。

Minta一張surat字,加兩日要隆咚哐。

Minta surat: 申請准證

字:准證

加兩日:兩天後

隆咚哐:敲鑼打鼓的聲音,比喻演街戲

這些歌謠講述一位華民,通過巴剎馬來話來向警方申請准證,搭建臨時戲台,以便在兩天後表演街戲。李永球也介紹了19世紀末20世紀初在馬來亞盛行的“竹枝詞”,其中有一些巴剎馬來話寫成的詩句,收錄在張煜南編輯的《海國公余輯錄》(1898)裏,其中兩首年詩是這樣寫的:《童念祖槟城元日詩》:

爆竹聲喧競賀春,番人注目看唐人。

碹星戒指金腰袋,洞葛巢幖簇簇新。

洞葛:Tongkat,拐杖 巢幖:Topi,高帽

這首詩的意思是新年到了,蕃人(洋人、馬來人、印度人)注視著華人,鑽石戒指黃金腰包,連拐杖帽子都是全新的。《元宵詩》:

拾將石子暗投江,嫁好尬來萬事降。

水幔沙郎朱木屐,元宵踏月唱蠻腔。

好尬:好丈夫,尪就是丈夫(被誤寫爲尬)。

水幔:通常指毛巾,也指紗籠

沙郎:Sarong,紗籠

這首詩的意思是拾起石子投入江中,希望能夠嫁個好老公,元宵夜跟丈夫穿著紗籠踩著木屐,一邊賞月一邊唱歌。少女的思春情懷是不是很南洋式啊?

不講國語的國家

1950年代,新加坡還是英國殖民地而不是一個國家,何謂國語是很模糊的。看看1957年12月25日《南洋商報》報道市長王永元就職的新聞就很明了,文中所說的國語其實是華語:

| 1957年12月25日的《南洋商報》報道: 王市長于宣誓就職後,分別以國語、巫語和英語,作就任首任市長第一次演講。 ……各政黨市議員也多數以國語先後發表兩分鍾演說,向市長致賀。……王邦文先以巫語發言,提名王永元上任,接著再用國語說:“主席,我現在代表人民行動黨正式推選王永元市委爲新加坡首任市長。”……陳翠嫦起立用國語說:“主席,我附議。” |

1959年新加坡自治,從印尼來到新加坡搞樂團,甚至爲此而不惜與老爸鬧翻的朱比賽(Zubir Said)爲新加坡寫下了Majulah Singapura(前進吧,新加坡)這首邦歌,1965年新加坡獨立後定馬來語爲國語,Majulah Singapura順理成章的成爲國歌。這六年間新加坡還經曆了跟馬來亞合並爲馬來西亞,過後在不到兩年內被請出局的“新馬合並”。

早在1959年,新加坡政府已經醞釀新馬合並的前奏,鼓勵新加坡人學馬來文,在民間掀起了一陣熱潮。當時我的父親除了在夜間到印刷工會上夜課外,印刷廠那一位馬來排版員也負起教導巴刹馬來話的義務。今後跟馬來朋友溝通或到鄰國去,只要身旁有一老,有問題都變成沒問題了。

那個時候,曹禺的《雷雨》還以馬來語演出;本土畫家蔡名智的《國語課》(1959)也很傳神地記載了那段大家放工後留在赤道藝術研究會(芽籠)學習馬來語的歲月。畫中左邊的馬來老師據說是在會所寄宿的印尼人,右邊戴眼鏡的女士是畫家的妻子。

(曹禺的《雷雨》以馬來語演出,1962)

(蔡名智:《國語課》,1959。畫中左邊的馬來語老師據說是在赤道藝術研究會寄宿的印尼人,右邊戴眼鏡的女士是畫家的妻子。)

我在小學時還一個星期一小時,算是學了兩年馬來語,後來馬來文被邊緣化,不需要學也不需要講了。當時真正學馬來語還是靠老爸那本用粵語學馬來話的袖珍型馬來語字典,說是馬來語字典,但整本字典找不到半個馬來字,因爲都中文化了。比如:一:殺毒,二:毒牙,三:地價,四:暗北,五:你媽,正確的馬來文應該是satu,dua, tiga, empat, lima。我那幾句半鹹半淡的粵式巴刹馬來話就是這樣學來的,雖然只能在巴刹溝通,但已足以跟異族同胞打破簸籬,“馬英馬英”一下(ma’in ma’in,play play,敷衍兩句的意思)。

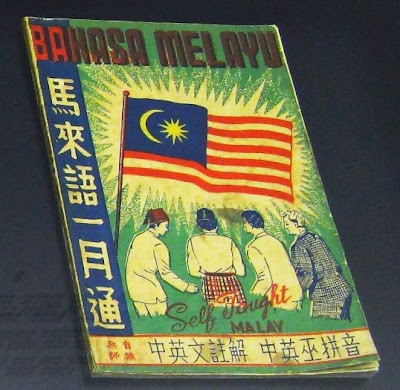

(我四十年前學巴刹馬來語那本粵語注音小字典已經失蹤了,但這本1956年出版的《馬來語一月通》,寫明“中英巫拼音”,大家可以想象一下如何拼音)

記得小學時同學們學英語發音也是依法炮制,father是發得,museum是母生等,一頁短短的英文課本寫上密密麻麻的中文注音,例如:書上寫著“I went to museum with my grandfather over the weekend”,意思是“上個周末我跟著爺爺去博物館”。照著中文注音讀出來就成了“I 問to母生with my 割讓father over the 慰安”。

當時六年的小學生涯只有小五的英文老師堅持全程用英語教學,其他都用潮州話,偶爾用華語來教英文,這種以母語來教英文的方式是當年傳統華文小學的常態。現在風水輪流轉,是否該用英語來教華文一度成爲熱門的話題,激蕩一陣子後卻不了了之。

今天好些本地的馬來家庭也面對著類似華人母語的困境,新一代的馬來文不是半桶水就是一須古(Satu suku,四分之一)。大家唱著同一首國歌,但對其意則不甚了了,也算是另一類新加坡風情。

(文/李國樑,感謝作者授權于新加坡眼公衆微信平台發布,歡迎分享,請勿轉載。)