最近中國熱播的電視劇《小別離》受到很多家長的追捧,它以三個家庭爲主線,講述了當下家長和孩子們最看重的“分數”和“出國留學熱”這兩個社會熱點話題。

《小別離》中對于中國家庭教育觀的討論非常真實。劇中海清飾演的媽媽在女兒升上初三後開始了嚴厲的“中考特訓”,“分秒必爭”的要求讓全家疲憊不堪。

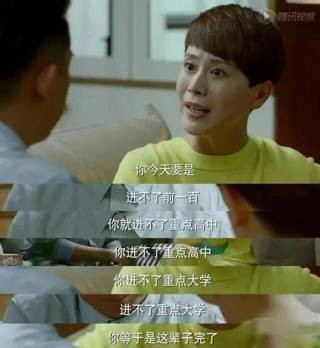

“你今天進不了前100,你就進不了重點高中,你進不了重點高中,你就進不了重點大學,進不了重點大學,你等于這輩子就完啦。”諸如此類直指競爭壓力的台詞,道出了家長們的無奈,而升學壓力極大的孩子們渴望得到理解的心情,也讓電視機前的觀衆感同身受。

許多網友都評論說,《小別離》反映的都是現在學生的真實經曆,台詞幾乎都是爸媽的原話。家長們在追劇時很容易在劇中人身上看到自己的影子。

近日《中國青年報》對2000多名家長做了一份問卷調查,調查顯示,54.6%的家長想把孩子送出國,4.3%家長的孩子已經出國,40.5%家長的孩子正在准備出國,也有35.5%的家長不打算把孩子送出國。

受訪家長的孩子受教育狀態分別爲:學齡前兒童占24.7%,小學占33.4%,初中占20.6%,高中占9.7%,大學本科占 8.2%,研究生占1.2%。從調查中可以看到,國內家長在孩子留學問題上已經偏向低齡化,學齡前和小學階段的出國意願竟然占到半數以上。

面對“要不要出國”、“出國需要付出什麽代價”、“國外的教育一定優于國內嗎”等問題時,不同家庭有著全然不同的想法和行動。帶著孩子生活在新加坡的我,也面臨著是否讓孩子留在新加坡的焦慮。

兩年前的10月,在經曆了掙紮、討論、辭職等諸多改變後,我和三歲多的寶寶隨寶寶爸爸闊別又愛又恨的帝都,來到了繁花似錦的新加坡。

經過近兩年的生活,寶寶在這個花園城市的幼兒園學習還比較順利,不但和當地的老師和同學相處愉快,英語有了很大進步,中文在學校和家庭的努力下也沒有拉下,算是初步達到了當初來坡縣設定的一個小目標。

未雨綢缪,再過兩年孩子就要進入小學教育階段,看到國內朋友爲了孩子幼升小積極運作,換學區房的有,早早報名所謂”占坑班”的有,我和寶爸也開始了孩子的小學教育到底選在哪裏問題的激烈討論。

寶爸對孩子的教育問題一直是處于放養狀態,他信奉是金子總會發光和快樂學習理論,覺得孩子的教育順其自然,關鍵在孩子本身。有時這邊幼兒園老師布置些家庭作業,他都會感慨:”這麽小的孩子就要寫作業,應該還是肆意玩耍的年紀。”

所以在對待孩子在哪裏上學校的問題上,寶爸顯得比較隨意,給我的感覺就是走到兒算哪兒。寶爸覺得如果兩年後如果工作還在坡縣,那寶寶就正常上國際學校就好(因爲外國人能上好的政府小學的比例似乎很低)。如果工作發生變化則寶寶也隨他搬遷,要麽回國,要麽去別的國家。

寶爸的隨意,就決定了我的刻意。通過了這兩年的觀察還有和周圍朋友的交流,我在對于讓寶寶繼續在坡村上小學還是回帝都上小學的問題上一直很糾結。

如果決定讓孩子留在新加坡繼續上小學,首先會面臨一些選擇。

一、政府小學vs國際小學。因爲工作原因,我們在這裏一直都是工作簽證和陪同簽證,也不打算申請PR。根據獲得的信息,由于這兩年政策的收緊,做爲外國人即便報名,能錄取到比較好的鄰裏小學的可能性似乎很小。即便是有機會錄取到政府小學,裏面的教學質量和環境能否讓我們滿意似乎也是未知。

那麽,寶寶上國際小學的可能性則很大。國際小學輕松的教學氛圍,國際化的多元文化和視角,老師的NICE程度我們一點都不擔心。可國際小學比起新加坡的政府小學或者國內小學在教學深度和要求上都會有一定差距,一旦孩子加入了國際小學,則很有可能在回國後很難跟上國內小學的教學進度,這樣孩子或許就只能在國際學校的路途上越走越遠,”小離別”似乎就是以後我們會面臨的情況。

如果孤注一擲讓孩子考試進入政府學校,則很早就要參加補習,家長和孩子的心理壓力會與日俱增。考過了皆大歡喜,考不上呢?

二、英文vs中文。當初選擇來新加坡的其中一個原因就是希望孩子在幼兒園階段可以接受雙語教育,目前來看這個目標似乎正在達成。幼兒園的老師們口語還算純正,比較少能聽到SINGLISH。中文方面因爲幼兒園有中文課程,在家裏我們也會用母語交談,所以孩子的中文也算在正常發展。

可接觸了很多從中國過來讀書的孩子,發現從長期發展角度來講,中文都是在不斷退步中。國內來的孩子在上小學或者初中後,即便家裏是中文環境,可孩子在學習和閱讀中文方面都有很大的退步。

一方面,學校裏沒有中文環境,老師、朋友都以英文交流。另一方面,中文學習很難,孩子的學習熱情不高,家長甚至要花錢參加中文補習來彌補孩子的語言問題,這些是我不願意接受的。

英文學習固然重要,可作爲華人家庭如果連母語都講不好,還談什麽文化傳承。孩子爸爸也說在新加坡這個大環境,我們根本不能指望孩子能學好中文。

三、中國式教育vs西式教育。從公立學校的教育模式來講,其實中國和新加坡差別不大。中國小學教育中孩子一二年級的90分以下就是差生的觀念和新加坡的補習補習再補習從本質上都是相同。

如果選擇國際學校,則在快樂教育、和一些學習方法和人格養成方面,新加坡的國際學校或許比國內的所謂國際學校要更有傳統。

四、新加坡vs中國。近兩年的生活,除了氣候的不太適應。這裏的生活確實比帝都的生活要惬意很多。上班節省的時間簡直可以繞地球好幾圈。放心的食物,還算良好的空氣,井然有序的秩序都讓人生活的比較舒適。

一想到如果回帝都後,在堵車爲題上需要浪費很多精力,就不禁心裏打鼓了。到時可能也要爲孩子是否需要購買學區房,還有擇校問題上大傷腦筋了。

其實中國和新加坡同爲華人社會,家長把孩子的教育問題一直都放在家庭的核心。

在新加坡我看過本土媽媽在孩子三歲時就送孩子去讀英文補習班,也見過一個三歲多的孩子周末要上兩到三種語言的興趣班。坡縣的”怕輸爸爸和媽媽們”怕自己的孩子輸在起跑線上,拼命補習,爭分奪秒,希望孩子能在所謂精英教育制度下走的更遠。

在中國,很多家長爲了孩子能上所謂的名校,在孩子降生時就一擲千金買學區房,拼關系拼人品擠破腦袋往好的學校裏進。這些原本在年輕時看著很可笑的事情,等自己做了父母卻也不能免俗,大環境如此,免不了會隨波逐流。

有時會覺得自己想的一些事情是不是都在庸人自擾,教給孩子獨立思考能力和幫助他們建立健全的人格才是一輩子的事。

兩年時間,轉瞬即逝,孩子的教育到底何去何從,不知到時會不會有個各方滿意的解決之策。

不管孩子最後在哪裏學習,我都希望她能GET到學習的本質,非一朝一夕,而是一輩子的事,非淺嘗辄止,而是靜水深流。

(lulu)