“保健儲蓄政策是吳作棟留下的珍貴遺産,讓人人皆大歡喜。”——潘家鴻,李光耀公共政策學院醫療政策經濟學家

李光耀可不是一個能被輕易阻撓或置之不理的人。可是自1975年以來,已經整整六年了,他的老戰友杜進才始終拒絕妥協。時任總理的李光耀爲了如何避免新加坡的醫療預算持續增加乃至最終失控而大傷腦筋,遂萌生了一個新想法:與其全然依賴稅收來維持全國醫療保健開支,他希望每一個人也能爲各自的醫療需求承擔責任。李光耀的計劃是,利用新加坡的退休金制度——“公積金制度”[1]來做到這一點。他在《李光耀回憶錄》一書中是這麽寫的:“……我提出建議:要每一個人把自己一部分的公積金存款撥進一個特別戶頭,讓大家也能各自承擔自己的醫藥費。……而也因爲個人得負責承擔自己的醫藥費,這就可以防止人們濫用醫療服務。”[2]

可是當時的衛生部長杜進才斷然拒絕這項建議。杜進才剛到過中國北京的醫院考察,對中國政府爲舉國上下提供免費醫療服務的做法十分佩服。專門研究衛生醫療政策的經濟學家潘家鴻分析,這位元老級部長把自己所信奉的社會主義理念也引進了衛生部。“杜進才的意識形態觀念很強,他主張建立一套以稅收爲基礎的再分配醫療體系,向富人征稅來救濟窮人。這個理念如果那麽容易落實,社會主義早就成功了。可事實卻是,共産主義失敗了。”杜進才所謂的中國經驗,在李光耀眼中全是廢話。李光耀在回憶錄中寫道:“我說我不相信他們能爲所有北京人提供那種水平的醫療服務,更別說是爲全中國人民。”[3]這位總理繼續推動自己的想法,于1977年得以向前跨出了一小步:規定每個公積金會員從每月收入撥出1%,用以支付自己和家人的醫療開銷。但這仍是不足夠的。根據衛生部的計算,每個人必須撥出公積金戶頭中 6% 至 8% 存款,才足以應付醫療開銷。

1981年,李光耀在好幾個課題上都與杜進才意見相左;于是,他毅然撤除杜進才的衛生部長職務,將他調離內閣。杜進才當時的身份還是人民行動黨主席,使得這次人事調動愈發顯得突兀。而獲李光耀欽點以取代杜進才坐上衛生部長位子的,赫然是躥升迅速的吳作棟,這更是讓許多人大跌眼鏡。當年,衛生部在外界眼中並非重量級部門,當時在衛生部任職的年輕官員許文遠就透露,杜進才私下稱這個部門爲“灰姑娘部門”,意指這個部門的所作所爲總是被外界視爲理所當然,所付出的大多未受到應有的認可。吳作棟調任衛生部,在大多數人眼中就是貶職。可是衛生部的官員卻有另一番解讀。許文遠說:“他可是迅速躥起的政壇明日之星啊,怎麽會突然調來掌管一個‘灰姑娘部門’?大家的反應也很驚訝,都在想:我們怎麽突然變得那麽重要了,須得由一位重量級人物來掌管?”

可是李光耀很清楚自己對這位年輕挺拔、真命天子似的吳作棟有著什麽樣的要求和期許。“他了解我的構想:提供良好的保健服務,但同時要求人們共同承擔費用,以確保它不被濫用而又能控制成本。保健津貼固然有必要,卻可能對預算造成極大的浪費和破壞。”結果,吳作棟在三年內落實了李光耀的想法,制定了全球首個國家醫療儲蓄基金,那就是:“保健儲蓄計劃”。

雖說吳作棟並非出身醫療界專業領域,但是從某個角度看,他確實是擔負起這項工作的理想人選。多年後,他在1991年國慶群衆大會演說中,談到自己年少喪父的經曆如何形塑他日後對醫療保健政策的想法:“一個人早逝對家屬造成的沖擊,我能感同身受。但是如果我還能爲當事人和他的家屬做些什麽,我一定會設法避免讓這個人過早離世。所以我一定會確保每一個國民都能負擔得起基本的醫療保健服務。”曾對吳作棟衛生部長任內的作爲做過大量研究工作的潘家鴻分析,他出身貧寒,在衛生條件惡劣且擁擠不堪的巴西班讓長大,這樣的環境讓他愈發渴望爲人們創建一個現代化的醫療保健體系。這位李光耀公共政策學院的政經觀察家說:“經曆過蹲坑茅廁時代的人,會對保健與衛生服務心存感恩。”

吳作棟掌管衛生部,不光是爲醫療體系引進了經濟學家的诠釋和方法,也融入了私人企業界的原則——擴大價值、減少浪費。生産力和效率遂成了醫療體系的關鍵詞。潘家鴻說:“新加坡是第一個將經濟動力融入醫療保健領域的國家。政府要新加坡人保持健康,不僅僅爲了強身健體,也是爲了加強生産力,讓自己更有能力爲經濟作出貢獻。政府也不准備亂花錢造成浪費,錢絕對要花得有效率。這種視角,也只可能出自一位經濟學家!”

吳作棟說,類似改變,都是他那一代領導層在“轉型思維”的大方向下所作出的努力,當中幾位還將市場驅動發展戰略注入施政方針。“我們並沒經過事先討論,但不約而同地在各自負責的政府部門裏推行重大改革。這形成了一股集體效應,也促使老一輩的部長一起加入。”例如,國家發展部長丹那巴南開始爲組屋實行不同定價,高樓層、景觀好、地點方便的單位,定價更高。在那之前,組屋的定價就是簡單地按區劃定。交通及新聞部方面,部長楊林豐則將電話費的計算法從按通數計費改爲按通話時間計費。李顯龍認爲,這些改變使整個環境更具競爭力也更公平,從而創建一個能將資源妥善分配的體制。“這些顯然都是合理、明智之舉,既能提高效率,創造適當的誘因,也足以涵蓋成本;會讓整個經濟體系更好的運作,創建一個更公平的體系。”

然而,要在政府部門內落實這些改革,其實並不容易。丹那巴南回憶起當年的經曆:“我們引進的視角是之前老一輩部長所沒有的。”許文遠也有同感:“那個時候,想法是很不一樣的。他們普遍對私人領域有所顧慮,擔心這些出身私人企業界的新一代領導人會把事情搞砸。所以需要進行很多遊說工作,反複地辯論,也意味著得說服李先生本人,這就相當費時了。”

對吳作棟來說,醫療衛生領域成了他在政壇上的第一幅畫布,讓他不只揮灑出一幅願景,也同時爲許多微小細節精心繪上斑斓色彩——寓意上也是字面上的色彩——並繪出一幅可長久持續的偉大醫療畫作。而這幅巨作中最耀眼的亮點,莫過于保健儲蓄政策了。這項計劃背後的思考再清楚不過:在人口不斷老化的大背景下,勞動力會日益萎縮,稅收也會相應減少,因此新加坡的醫療制度不能再以稅收作爲主要融資來源。取而代之的解決方案是,實行強制性個人儲蓄計劃來應付住院費。這類計劃也能將醫療保健服務水平與經濟發展變數脫鈎。當人人都承擔各自的部分醫藥費,自然也能有效減少濫用和浪費的現象。“否則到頭來,用的是大衆的錢,責任卻無人擔當。”潘家鴻如此總結。

可是要向公衆宣傳保健儲蓄計劃卻很棘手。吳作棟在1982年3月第一次宣布計劃大綱,當時距離安順區補選才剛過五個月,坊間民怨高漲,李光耀和人民行動黨在享有民衆近乎20年不容置疑的絕對信任之後,初次感受到民心動搖。更何況保健儲蓄政策是政府自1968年允許動用公積金購屋後,第一次大動作把手伸進人們的公積金存款,取之充作非退休用途。民衆當然起了戒心。吳作棟回憶道:“我們這一回是要動用人們的公積金存款充作前所未有的新用途。人們都在議論紛紛……政府究竟想要怎麽樣?大家有理由懷疑。這只是第一步嗎?接下來你還會如何動用我的公積金存款?這筆錢可是要留到退休的,怎麽就突然間冒出了個保健儲蓄來。”

這項政策也在行動黨黨內引起很大的反彈,杜進才的反對尤其強烈,甚至在1983年8月31日國會爲保健儲蓄政策進行表決時,以不在場的方式拒絕投票。[4]他在前一日的國會辯論上闡釋立場時說:“爲國民提供醫療保健設施必須是一種社會責任。不能說一個人不幸患上某種疾病,就是咎由自取,得自己負責尋找醫療設施來治病。醫療保健是每個政府應負起的社會責任,是全世界政府都公認的社會責任,在把每個個人組織成社會的過程中是不可或缺的環節,也是一個社會文明程度的指標。”針對醫療設施被濫用的可能性,杜進才以豐富幽默的言辭猛烈抨擊吳作棟:“認定人們喜歡生病,仿佛像上超市購物一樣可以自由選擇患上哪一種病症,或者以爲人們喜歡把醫院當酒店去度個周末,或是把醫院提供的食物視爲菜單點菜或自助餐,是一種極度危險的假設。簡直是有悖常理的政治宣傳。”[5]

吳作棟從一開始就知道,保健儲蓄計劃要順利推行,他必須爭取廣大民衆的支持。他說:“我們這些年輕部長缺少的是與人民之間的默契。人民信任的是李先生,相信的是上一代政府。”于是,他啓動了長達一年的民意征詢活動,到全島各地走透透,去解說政策,搜集民意。如此這般大規模征詢民意的活動在當時的新加坡幾乎是前所未見的。“李先生會說:‘何需如此大費周章搜集民意?做個決定,然後行動。’”吳作棟笑著說。“可是我很早就意識到自己並不是李光耀。做人一定要實際。必須量力而爲。想要有什麽作爲,就非得先問自己能不能辦到。”

許文遠回憶起這段過程時說,吳作棟付出了很大的耐心,領導民意征詢活動,還親自主持多場對話會。“衛生部辦了好多場大大小小的對話會,單方面廣播、小範圍廣播、互動對話會,也通過電台、電視、報章廣爲宣傳。當時還沒有社交媒體。大家都踴躍參與。我自己也主持了近乎上百場對話會,對象包括工會、基層組織、專業團體、雇主、學者等等。”

民間抛出了不少尖銳提問。有些人唯恐他們也許這輩子都用不上保健儲蓄存款,甚至還有人冷不防地問吳作棟,自己死後能否動用保健儲蓄存款來給自己買副棺材。他說:“答案是可以。我告訴他,保健儲蓄存款在人死後仍會是屬于他的,這是他的遺産。可是當然,人死後不可能爲自己買棺材,必須由別人代勞。但錢肯定可以由保健儲蓄來支付,因爲到時候保健儲蓄會成爲已故者的遺産。在場的人都鼓起掌來。”

其他人關注的是,爲什麽自己需要自付部分醫藥費。許文遠說,吳作棟當時引用“自助餐症候群”的比喻向人民作出解釋。“這個比喻很容易就讓新加坡人産生共鳴。自助餐價格以人頭計算,人人都付同一個價,所以食客總是將食物盛滿整個碟子,多過自己所需要的或吃得下的,造成浪費食物。食物消耗量大,意味著餐館的營運成本增加,業者到頭來只會調高自助餐收費,把更高的營運成本轉嫁到食客身上。天下沒有白吃的午餐,繞了一圈後病患還是得承擔醫療開支,只不過從保險投保人身份換成納稅人而已。”

這些對話會、交流會何其累人,但吳作棟卻覺得很受用,因爲可以讓他和衛生部團隊更好地體察民情。許文遠說:“我記得他當時說過:‘每一回,我們都會有所收獲。’”民意征詢活動如此頻密而廣泛地開展,乃至後來對話會與會者都對吳作棟和衛生部官員的說辭聽得有些煩了。“好多人甚至坦白對我們說:拜托你們就直接行動吧!”許文遠說著,笑了出聲。“後來出席率越來越低,我在基層活動上主持的最後一場對話會才吸引了區區兩個人出席!吳作棟這時告訴我:是時候了,將計劃付諸實行吧!我上了寶貴的一課,學到了該如何在推行一項具爭議性的政策的同時,也能維持人民的信任。”

保健儲蓄政策的基礎工作成效斐然。在後來吳作棟當上總理、並以協商式民主奠定其鮮明的領導風格之後,保健儲蓄政策更成了他深具代表性的一項政策。吳作棟說:“制定保健儲蓄政策的經驗成了我對自己的一個重要提醒,日後再遇到棘手問題,我一定會再次走進民間去說明解釋,而不是寫一篇滴水不漏的講稿然後公開發表。”征詢民意絕非只是一場公關秀而已。人民的顧慮和關注點,他全聽進去,再對保健儲蓄計劃進行適當修訂。原本擬議將公積金總繳交率調高六個百分點,但這卻會無形中壓縮了雇員的實得工資;最終,吳作棟只將公積金繳交率調高一個百分點,余下的再從公積金特別戶頭存款撥入保健儲蓄戶頭。[6]有了人民的信任爲後盾,也讓他更有信心迎接黨內就保健儲蓄計劃而向這位衛生部長發出的重重挑戰。

李光耀擔心吳作棟無法招架杜進才在國會中的連番攻擊。吳作棟說:“李先生很好,他問我需不需要他在國會中發言,回應杜博士。畢竟杜博士掌管衛生部好多年了,對衛生課題他肯定懂得比我多得多;而我當時不過是個才剛上任的年輕衛生部長。李先生擔心我無法很好地說明政策。我說不需要,我可以自己處理。”他果然從容地應付了質詢,論述清晰卻又不失體面地消除了反對者的敵意。他在1983年對國會作出總結時說:“他(杜博士)的基本論述是:醫療保健是任何政府的社會責任。就這一點,我們無從反對。醫療保健的確應該是任何政府的基本社會責任,卻並非只該由政府獨自扛起。但這也不意味著政府只能通過大量配發免費藥物或大量津貼醫藥費來履行這項社會責任。”

吳作棟也向杜進才回抛幾個尖銳問題:“他能不能保證我們會持續取得8%的經濟增長?能不能保證新加坡再也不會面對失業問題?大家不要忘了我們才剛在不久前經曆過超出10%的失業率。”他接著補充說:“衆所周知,新加坡非常依賴出口貿易,輸出貨品和服務。萬一國際金融體系崩潰,或者全球陷入經濟蕭條,我們要上哪兒、去向誰征稅?太多人會連飯碗都保不住!這個國會能不能擔保新加坡絕對不會出現一位恣意揮霍的財長?我們可以保證10年、20年,但絕非永遠。一旦出現一任揮霍無度的政府或財政部長,那麽這個國家的所有資源將化爲烏有。到了那個時候,我們上哪裏找足夠資金提供醫療服務?要怎麽爲醫生護士支付薪水?又該如何確保醫院和門診都維持高水平?”

不過吳作棟也並不認爲杜進才是在存心“找茬”,因爲他並沒有試圖推翻自己的這位衛生部長接班人提出的論點。吳作棟說:“他就是闡述了反對保健儲蓄政策的理由。我後來一一回複了……他也就沒再糾纏下去。”不出所料地,保健儲蓄政策在行動黨主導的國會中表決通過。但讓人側目的是,民衆居然在毫無一絲爭議的情況下全然接受了這項政策。到了1984年4月保健儲蓄政策在政府醫院實行時,吳作棟已足足做了兩年的准備工作。許文遠稱之爲良好政策的範例。他說:“因爲有了之前所有的努力和耐心,真正執行起來根本不算什麽。任何好政策就該是這個樣子的。最糟糕的情況是,准備工作未做足就倉促推行政策,人們在政策推行後才紛紛在問:‘這究竟是怎麽一回事?’然後質問政府爲什麽要那麽做。那就會是非常惡劣的施政作風。”潘家鴻也同意這個說法:“保健儲蓄計劃開始推行時,簡直是完全不費吹灰之力!保健儲蓄政策是吳作棟留下的遺産,讓人人皆大歡喜。吳作棟堪稱是醫療制度的革新者。”

吳作棟對醫療體制的改革遠不止于這個標志性政策。他爲醫療護理體系注入了成本意識,也在不止一個方面拉近了政府醫院和私人醫療之間的鴻溝。他也主張醫院遷出黃金地帶,例如位于市中心的密駝路醫院,一方面讓醫院可以有更大的發展空間,另一方面也騰出高價值地段作其他用途。到了1984年,他在衛生部的四年任期屆滿,新加坡的醫療版圖已從一個帶著強烈社會主義傾向的系統,蛻變成以市場爲基礎的體制。新加坡日後將公共醫院企業化,讓它們以自治代理機構或完全自主自營方式營運的做法,就是在那個時候打下了基礎。

事實上,吳作棟一開始在衛生部采取的其中一個做法,就是複制他當年在海皇率先推行的那套“管理信息系統”,以便更好地掌握這個部門相關的所需成本和財務狀況。“治好一個C級病房患者需要多少費用?公務員根本不清楚。收費怎麽計算?他們就只根據他們認爲公衆負擔得起的水平來計算費用。那政府又該提供多少津貼?相對于C級病房來說,又該如何界定A級病房的價格?給予A級病房病人的津貼很可能還比C級病房病人要來得多。這些他們都不知道。他們只知道得支付更多。可是對顧問醫生、冷氣設備等等各方面條件的投資究竟有多少?你確定政府的津貼不比C級病房多?不,他們全無概念。”

尤有甚之,醫療護理領域內的公共和私人領域在當時原是楚河漢界。離開公共醫院轉投私人領域執業的醫生被視爲背叛了衛生部。這些“出走”的醫生被迫與政府切割,完全斷絕聯系,同樣令他們心有不甘。許文遠記得當時的分裂是很明顯的:“公共領域和私人領域中間隔了一道厚牆,你要嘛在裏頭,要嘛就是被嚴拒在外。”

對杜進才以及更早幾任的衛生部長來說,他們的責任就只局限于公共醫院。但吳作棟不這麽看。“衛生部的工作是要照顧全國人民的健康,不光只服務那些到公共醫院看病的人。衛生部負責的工作不是只有住院和綜合診療所,也包括醫療護理。”爲了結束醫療領域的冷戰,他召集了公共和私人領域兩大陣營的醫生開會,交流想法,進行討論。他說:“私人領域的醫生顯然很高興,他們可以提出自己的看法,我們也可以試著將兩邊結合起來。”許文遠補充說,吳作棟也鼓勵衛生部廣邀私人醫院的顧問醫生到政府醫院提供服務,包括教導和培訓政府醫院的年輕醫生。“他積極地從旁推動衛生部向私人領域學習,借助他們的專長和經驗,而不是只在自己的圈子裏打轉。”他說道。“他也促成了國大醫院成立眼科部門,由私人眼科顧問醫生主導……這些都是非常創新的做法,模糊了公共與私人領域之間的界線,也進而促成了新加坡全國眼科中心在新加坡中央醫院內建立起來。”

說到向私人醫院學習新點子,吳作棟以身作則、不落人後。一發現私人醫院的護士身上的制服顔色鮮豔又舒適,他也要求政府醫院仿效。他說:“我們的制服全是厚棉質,全白,配上帽子。還得像軍人制服一樣上漿,一切都得整潔、端正、筆挺。非常英國式的作風,一成不變。”吳作棟也發現政府醫院的嬰兒床都是用生鐵制成,漆料斑駁;他立刻指示將嬰兒床全改用透明塑料。然而,一如既往,改變也需要提出符合經濟效益的理由。舊的嬰兒床讓護士很難從遠處看到床上的嬰兒,所以必須每隔半小時就得離開辦公桌,走向嬰兒床檢查。如果嬰兒床改用透明材料,護士一眼就能看到嬰兒是否顯得不自在或不舒服。“所以我問她們會不會有助于提高生産力,他們說會的。也顯得較幹淨。所以我說,那就換吧。”

不過一切並非全然一帆風順的。他接下這份工作時懷著滿腔熱忱和抱負,立志拯救生命;卻很快發現在生死當前,政府能做的原來那麽有限。當上部長的最初幾個月,他就得眼巴巴看著許多腎衰竭的年輕人因爲洗腎設備有限而無法使用洗腎機控制病情。“爲什麽我們要扮演上帝的角色,來決定誰可用洗腎機誰不可用?爲什麽我們會因爲洗腎設備不足而拯救不了一條生命?我們的工作就應該是設法拯救每一個生命的,不是嗎?”他如此說道。“我父親很年輕就離世了,而我現在只能看著這些年輕人,問自己爲什麽救不了他們?”

他盤算了一下,結論是,政府確實有能力多添購幾部洗腎機。可是當時衛生部的常任秘書周元管提醒他。“他說:‘部長,我們要擔心的不只有腎衰竭而已。還有很多其他病症,如癌症;而如果您都這麽做的話,我們不會有足夠的資金。要設法救每一個人是不可能的。我們沒有那樣的本錢。財政部長也不會答應。’”吳作棟憶述著。“所以無論如何,我們最終還是得作出決定。這很不好受,但總得有人扮演上帝的角色。”這個經曆後來變成了切身之痛——跟他最親近的叔叔,那位曾在1960年代帶著他去體驗競選群衆大會的叔叔,在吳作棟當衛生部長任內,心髒病發送院不治,離世時才44歲。普辛德南在回憶這段往事時說:“那次事故讓他深受打擊,因爲他居然什麽也做不了。”

問答

問:1982年,您從原來的衛生部長一職調爲衛生部第二部長。這個調動很不尋常。當時發生了什麽事?

答:是總理要對衛生部和國防部作一番人事調動。首先,他不滿意杜進才在衛生部的表現,也對當時的國防部長侯永昌不滿意。所以他調我到國防部擔任第二部長替補侯永昌,跟著他學習。我當時是衛生部長兼國防部第二部長。不久後,大概有人反映說我准備好了,有能力接任國防部長了。

但李光耀還得找個地方安置侯永昌。他選擇了衛生部。可是他也知道將侯永昌調任衛生部必定使他的士氣大受打擊,甚至可能會試圖推翻我之前啓動的計劃。所以李光耀讓我繼續留任衛生部當第二部長。就是繼續看守衛生部。可是我很明智。我改爲第二部長後,就不再踏入衛生部。

問:爲何如此?

答:當侯永昌是國防部長而我出任第二部長時,他能接納我,沒問題,因爲我是跟著他學習的。可是當他調任衛生部長,且讓我擔任第二部長,他心裏清楚李光耀對他的表現不滿意。如果我以第二部長的身份出席衛生部會議,就好比在充當李光耀的線人,隨時向總理打小報告。我當時是很明智的,所以一次都沒去出席會議。他可以罵醫生——由得他去——我不會去理會。我只負責看好保健儲蓄計劃,是不是如期推行或胎死腹中。不過我從不進門。可是李光耀也從不過問我是否到衛生部上班。侯永昌也從不曾問過我怎麽從來不出席他召開的會議。如果他當時問了,我會去出席,不過他從來沒過問。

這些全攸關人際關系。誰教會我的?我不知道。是人之常情吧。一開始一起在國防部,我是去學習、准備接班的。我畢竟是年輕部長,侯永昌願意支持我,他願意支持領導層更新。我在當常任秘書時就認識他了,彼此間一直合作愉快,我想他也能明白這是責任交接的必要環節。可是到了衛生部,我成了第二部長,責任變成是在監督他,確保他不會幹出什麽荒唐的事——那還實在是很爲難。我好像還從未告訴過任何人,我當年身爲衛生部第二部長,卻從未踏進衛生部半步。

問:您認爲自己如果繼續積極參與衛生部事務,跟侯永昌之間會有摩擦?

答:是的。調任衛生部第二部長的那一刻起,我就告訴自己我不會再踏進這個部門。而我絕對有理由這麽做,因爲當時得專注于國防部的工作。

問:李光耀可曾告訴過您爲何把您調到國防部?

答:他說,要領導新加坡,我就必須懂得國防事務。所以,這算是比較早期的迹象,顯示我可能會是領導新加坡的其中一個人選。他的意思是,我必須很清楚我們的武裝部隊有多少實力。如果將來有一天必須與來犯的鄰國面對面對峙,我必須知道自己什麽做得到、什麽做不到。如果自己只是空手道褐帶,面對的卻是黑帶高手,那就別輕舉妄動,大家都別吵,我們坐下來談。

問:當今的領導者可還相信必得先熟知國防事務才可能當上新加坡總理?

答:這我就不知道了。我已經不是總理了。不過,你多少得了解軍隊的運作。可是也許到了現在,這個問題不再那麽重要了,畢竟當今的新加坡武裝部隊在管理上比過去好很多,部長當中軍人出身的也不少。所以問題不大。反觀我的年代,同代領導班子中沒有一個有武裝部隊背景;後來加入的顯龍是唯一一人。所以我們這批人都可能變得……這麽說吧,面對威脅時可能過于自信。不過你實在必須很清楚自己有多少實力和能耐。切勿蠻幹逞能,卻也不能當縮頭烏龜。你不需要事事輕易地逢迎屈就——你得清楚自己的實力,要展現應有的骨氣,知道自己的背後又有多少後盾。如果你對自己的軍事實力不甚了解,那應對起來就難了。面對一個手握重兵的對手,對方一向你怒目相視,你就會完全不知所措、亂了陣腳。

問:您從貿易與工業部長調任衛生部長兼國防部第二部長,當時是不是有人竊竊私語,說您是被貶職?

答:身邊的幾個同僚的確給我這樣的感覺。他們並沒直接說出口,但是有時候從他們的一些反應,你會知道他們認爲你慘遭貶職。在好些人眼中,貿工部在那個時候是個重要部門。衛生部嘛……你給我資金,我會把醫療衛生管好,但畢竟靠的還是醫生,我不過就是在國會裏回答質詢而已。所以有些人會視之爲貶職。但你總不成只聽著人們的議論過日子吧。

問:您有些什麽反應?

答:跟往常一樣,我是有自信的。我履行了職責。即便自己不是排在第一位,那又如何?我從沒爭取要排第一,不過就是在執行任務而已。李先生跟我說的是,衛生部有些事情需要你來完成;而國防部,你必須去學習去熟悉。所以我清楚自己並不是被丟在一旁。換句話說,外人可能覺得我被降職了,可是他的說法是,他有任務要我去擔當。而且是個至關重要的重任。我其實喜歡衛生部的工作,因爲它讓我有機會走訪各大醫院,推行改革。身爲衛生部長,讓我覺得充實而有意義。

問:是李光耀委任您接管多個不同部門,他也向您扼要地交代了他希望您在各個部門裏完成的任務。那之後,他對您的實際工作介入程度有多深?

答:他對很多微觀問題其實都心裏有數,也很注重細節。但他並不是一個事必躬親、只懂得微觀管理的領導者。事情一有任何不對勁的地方,他必定會質問;但他放眼的永遠是全局。對于細節性事務,他想知道的時候會很快掌握。有時他會問起一些數據,然後會很快厘清條理,結果反倒比你懂得更多。他深信得用人得當的道理:一旦找到對的人做適當的工作,就放手讓他獨自去完成。那是他的領導作風。

問:可是一旦有什麽課題是他認爲異常重要的,他就會深入研究?

答:噢……就說恐怖主義吧!他會看遍有關激進主義意識形態的論述,比任何人都要了解得更快更深。

問:可是說回保健儲蓄計劃。那可是他的主意,而對于您會怎麽包裝執行,他居然完全不介入?

答:他有個文件夾,記錄了他的一些想法,其中一個就是怎麽利用公積金來支付醫藥費。但是他對這個課題並沒有很深的研究,而是把課題交由我處理。他交給了我那個文件夾,就是這樣。我詳細看過。當時,我也正在思考一些創新的、大膽的想法。我正在暗自計劃自己可以在衛生部做些什麽,就那麽巧,他把這份文件夾交到我手中。我當下恍然大悟:“啊,是了,這正是我可以做到的,也是我很想去做的事。”所以這是個好主意,是他播下的種子。

還記得另一個例子。1979年我出任貿易與工業部長時,曾與嚴崇濤[7]和溫斯敏[8]見過面。嚴崇濤當時是常任秘書。兩人嘗試說服我,早期維持工資低水平的政策對新加坡的發展是會造成傷害的。工資壓得低,必會吸引大批海外投資。再加上我們的土地價格也偏低。到頭來,我們吸引到的許多外資其實是在利用新加坡的低成本進行生産。結果是我們就一味在生産低成本貨品,而經濟又在不斷膨脹。但有不少工業其實是在囤積人力和土地,因爲人力和土地成本低,而商家預見到生意還會繼續擴展,所以預先囤積人力與土地爲將來的擴充做准備。

就這樣,他們成功說服我,我們必須擺脫低技能工作,開始發展高技能工業。那個時候我還只是個年輕部長,不難被說服。你是個年輕部長,這才是你的第一次;溫斯敏在我心目中就是一位經濟學專家和顧問,而嚴崇濤之前曾是我的前輩,對我來說他就像菩薩一樣;這兩人都非常有說服力。于是我提交了一份內閣文件,這應該是我的第一份內閣文件。出席內閣會議時,李先生看著我,問我可知道溫斯敏和嚴崇濤這兩人嘗試說服他推行高工資政策已經好幾年了!我瞠目結舌。他們過去三年來都在嘗試說服他,可是他不爲所動!接著他問我對他們的說法是否信服,我說是。我都已經提交內閣文件了,文件中列明了種種理由,我必須說是。

當下他看著我,說,你既然信服了,就去做吧。這就是領袖該有的風範。他自己怎麽想並不重要,現在負責的是這位部長,如果部長被說服了,就應該讓他試試。

問:他難道不曾跟您爭辯,否決您的決定?

答:他說自己是在早幾年前不認同這個說法的,但我說我信服。他之前之所以有所保留,是因爲新加坡必須能吸引外資,才能創造就業機會。如果工資調高了,投資商就不會進來了。高工資政策需要冒風險。如果投資商不來,哪來的資金?而且工資一旦調高,就不可能再降下來了。所以千萬要審慎行事,因爲一上去就下不來了,而如果投資商不來,那國家會怎麽樣?他大可以這麽質問我,但是他沒有。這就是他的作風,也是我們學習的方式。可是,我認爲經過了三年的遊說,也許他已經漸漸接受了這個說法。

他並沒有咄咄逼人。我的理由全寫進內閣文件裏了。只是嚴崇濤從來沒告訴過我說總理三年來都一直反對這個想法,我還得過總理這關。他們兩人從未跟我說!如果我提前知道的話,至少我會預先想好法子說服總理。無論如何,他的反應讓我大松一口氣。如果他跟我辯論,我還真不知道自己能否應對。

問:那您是否也跟李光耀一樣,放手讓常任秘書執行任務?換句話說,您也不會選擇當一個“超級”常任秘書?

答:我也不會願意當一個超級部長。我的記憶裏那些老一輩部長也是這麽做事的。部長會提點子,問問題,由常任秘書去執行。然後常任秘書會再向部長彙報,再由部長提出更多問題,將想法逐步完善。但是這些年來,部長和常秘的關系大不相同了,如今大家都在同一個平台上直接而頻密地溝通交流,交流過程中,部長也難免成了超級常秘。到了今天,我想某些部長有時對自己管轄的事務甚至比常秘懂得更透徹。

問:您會刻意不采取微觀管理的方式來管理您的官員嗎?

答:讓我告訴你一段故事。當年在海皇,我有個行政經理。他很能幹,但是總喜歡凡事親力親爲。我覺得他不懂得如何妥善有效地委派任務給下屬。所以有一天我告訴他,你是個很優秀的員工,而且非常勤奮,凡事親力親爲。可是你知道嗎?你如果想升級,就不能讓自己成爲不可或缺的人物。因爲這就意味著沒有其他人能夠接替你現在的職務!換句話說,必須學會分配和下放職務。如果想升級,就一定要懂得培訓員工,分配任務。好好培訓你的團隊,那你才能騰出更多空間做其他事。

所以,順著這個職場哲學來看,身在政府部門,如果你想要做得更多,首先就必須學會委派職務、授權團隊。招攬優秀人才並敢于用人。李光耀先生也是同一番思維。他不說委派、授權,但是他總是在尋找賢才能人幫他做事。只要找到了一位好部長,就放手交托給他,讓他去完成任務。你可以偶爾與他討論、詢問,但不要幹涉。重要的是要用人得當。

他教會我的另一點是,在機構體制與人才之間,永遠以人才爲先。別想嘗試改變機構體制,將之完善,再來爲一個完善了的體制尋找人才。一定得先找到對的人。一個優秀的人才可以形塑機構體制,使之優化、完善。我認同李先生的這套管理哲學。他以自己的方式治理新加坡,而後建立起了完善的體制,確保在他離開以後,完善的體制會繼續存在。

他並沒有擺出政治強人的姿態,要求所有政府部門或者所有公務員都向他彙報。不像獨裁者如薩達姆[9],下令所有部下和一切決策都得由他通過;到頭來他離開後,沒人有能力接管。這個樣子行不通的。你不可能一手遮天,讓自己的權力無所不在。

像我的情況也一樣。如果我讓自己成爲不可或缺的總理,我就永遠沒法退位。李先生從來不讓自己無可取代。一個有魄力的領導人會讓自己可以被取代。所以啊,我現在才有時間跟你聊天。

問:今時今日情況還是一樣嗎?現在的部長似乎覺得自己必須知道每一個細節,部分原因會不會也是社交媒體帶來的壓力?

答:部長並不需要知道每一件事情每一個細節,那是常任秘書的工作。社交媒體上的貼文也無須一一回應。我向來不太去理會。他(部長的新聞秘書)會把他認爲應該讓我知道的信息傳給我,其余的,我不會理會。我知道一定會有很多汙言穢語、謾罵詛咒。可是如果我對每一個咒罵我的人都很在意,那我根本做不了事。對稱贊你的人也一樣——別想細讀所有的贊譽,因爲這麽做只會讓自己飄上天。就是,必須對民間情緒有所體察,否則就是完全無知了;感受周遭的情緒、氛圍,然後適當改變自己的作風,或換個方式進行遊說。不能對情緒氛圍完全無感。可是這不等同于就必須細讀臉書上的每一則貼文每一則留言。

到了1984年4月,保健儲蓄政策正式執行,吳作棟已經在政壇和政府累積了八年的工作經驗與成就。對這麽一個懵懂出道、每一步又總是走得如此出乎意料的政治人物來說,如此成就算是非常了不起了。他統籌並率領人民行動黨打勝了一屆全國大選和一場補選;卻也領導過一次失敗的補選,見證了安順區支持率偏離常軌地陷入低谷,遭遇重挫。在政府中,他發表過三次財政預算案,也曾成功推動一些重要卻棘手的政策,例如高工資政策和保健儲蓄政策。《亞洲雜志》在1989年爲吳作棟寫了一篇人物特寫:“他猶如被吸入公共服務體制中,所接觸的每一份工作都實現了轉型蛻變。”

他在1984年交出的這一份八年成績單,雖然也談不上是完美無瑕,但卻也堪稱亮麗輝煌,足以讓他脫穎而出,成爲第二代領導層當中最爲出類拔萃的接班人。這一地位也在同一年年終正式奠定。新加坡建國史上頭一回,李光耀的接班人將在國人眼前正式、公開地,粉墨登場。

[1]“公積金制度”(Central Provident Fund Scheme,英文簡稱CPF)是新加坡政府爲公民和永久居民所設的強制性儲蓄計劃,雇員和雇主雙方每月須把工資的一部分撥入“公積金”儲蓄戶頭,由人力部屬下的公積金局掌管。雇員可在達到退休年齡後全額或分階段提取公積金累計存款,充當退休後生活的經濟保障。

[2]李光耀著,《聯合早報》編務團翻譯,《李光耀回憶錄1965-2000》(新加坡:《聯合早報》,2000年),第118頁。

[3]同上。

[4]“針對全民保健計劃,議員紛紛提出批評”,《聯合晚報》,1983年8月31日,第 7 頁;“國會原則上批准保健儲蓄計劃”,《聯合早報》,1983年9月1日,第1頁。

[5]“杜進才大力反對實行保健儲蓄計劃”,《聯合早報》,1983年8月31日,第7頁。

[6]新加坡政府原本擬議自1983年7月1日實施保健儲蓄計劃起,將公積金總繳交率從原有的45%增加到50%,當中40%撥入普通戶頭,4%進入特別戶頭,6%存入保健儲蓄戶頭。而後爲了避免削減雇員實得工資作出調整,修訂後的保健儲蓄政策爲公積金總繳交率46%,只比原來稍加了一個百分點,當中40%仍撥入普通戶頭,其余6%撥入特別戶頭,作保健儲蓄用途。詳情見“公積金特別戶口供保健儲蓄用途”,《聯合早報》,1983年8月31日,第1頁。

[7]嚴崇濤投身公共服務四十余年,曾任總理公署、財政部、貿工部、國家發展部等多個政府部門常任秘書;退休後受委爲公積金局和建屋發展局主席。

[8]溫斯敏(Albert Winsemius)是荷蘭經濟學家,1960年率領聯合國代表團到新加坡評估這座小島城市推行工業化的潛能,隔年留任新加坡首席經濟顧問至1984年,在24年任期裏對新加坡的經濟發展作出巨大貢獻。于1996年病逝,享年86歲。

[9]薩達姆·侯賽因(Saddam Hussein)是伊拉克前政治強人、獨裁者,1979年至2003年任伊拉克總統,也集總理、阿拉伯主義複興黨、最高軍事將領于一身。2003年伊拉克戰爭中其政權被美國推翻,流亡多年後被美軍虜獲,經審判,于2006年判處絞刑處死。

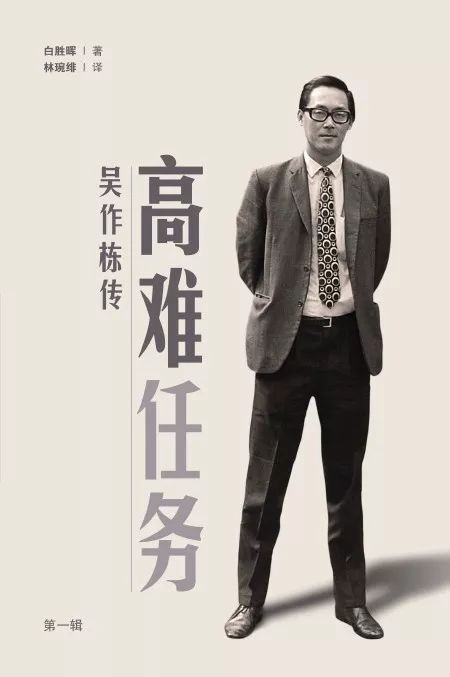

本文摘自白勝晖著作、林琬绯翻譯的《高難任務·吳作棟傳》,由八方文化創作室授權新加坡眼轉載。

《PANJANG:當上總理的高個子男孩》由世界科技出版公司出版,可點擊鏈接https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/g457購買。

關于傳主吳作棟,歡迎廣大讀者分享參與本書主題的討論。我們將選取兩位最有價值的讀者評論,贈書一本。參與方式,可以在原帖下面留言,如果太長,可以發到[email protected]