作者丨(印度)蘇尼爾·阿姆瑞斯

摘編丨嚴步耕

被推向內陸的神廟

位于新加坡東北部的洛陽大伯公宮的設計,和我所知的其他廟宇都不同。通往大伯公宮的路兩旁插著鮮黃色的旗幟,其屋頂采用混合的建築形式,同一結構內既有中式廟宇的屋頂,也有印度教寺廟的屋頂。

在寺廟建築內,道教、佛教、印度教的神龛和一個穆斯林聖人的聖墓(keramat)相鄰而設。信徒會圍繞神殿走上一圈,每個人都以自己習慣的手勢參拜:印度教徒雙手合十祈禱,華人手裏拿著香向神壇彎腰鞠躬。有些界限被跨越了,有些還保留著。印度教神壇和聖墓緊鄰,聖墓邊上貼了一個小小的標志,要求當天吃過豬肉的人不要靠近。大伯公宮每個月都會吸引成千上萬人前來,二十四小時都是開放的。這類宗教上的混合足以讓人感到驚訝,但似乎又十分自然,尤其是在每天淩晨。有一天我心血來潮,在淩晨3點來到這裏,看到源源不斷的人群在這個熱帶夜晚逐漸消退的炎熱中駐足在燈火通明的寺廟前。

兩片海洋和許多離散社群在洛陽大伯公宮相遇了。許多神靈住在這裏:橫渡了孟加拉灣和南中國海,在帝國邊緣找到安身之處的神明。

新加坡的洛陽大伯公宮。該建築融合了印度教寺廟和中國寺廟的建築風格(蘇尼爾·阿姆瑞斯攝)

這座廟宇相對較新,但它體現了更古老的人和神靈的移動。20世紀80年代的某個時候,“一群一起捕魚的漁民偶然發現一些佛教、印度教和道教的神像,零星散落在洛陽工業區(Loyang Industrial Area)盡頭與世隔絕的海灘上”,這些人“用磚頭和鋅板”蓋了一棟小屋用于安置這些神像。不久之後,當地人在旁邊建了一座穆斯林聖墓,因爲他們“受到指示”,說要這麽做。這座廟宇有一批追隨者,剛開始就是當地工業區的工人。在一個崇尚理性、效率的城邦,神力依然有其魅力。

由于新加坡的海岸隨著填海造地而移動,海邊的神廟被推到了內陸。最初的建築群在1996年的一場大火中燒毀。這時廟宇已經有很多信徒,捐款蜂擁而至,所以建了一座新的寺廟;2003年,它搬到了現在的位置。在大海被“遺忘”很久之後,隨著新加坡的集裝箱港口被推向離岸,海洋在物質和文化上都在消退,海洋的痕迹依然讓人們意識到那些塑造了他們命運的潛在力量。

詩人德裏克·沃爾科特在1992年的諾貝爾獎演說,喚醒了其故鄉聖盧西亞印度契約移民曆史的鮮活痕迹。沃爾科特邀請他的聽衆“想象整個亞洲縮小成這些碎片:清真寺尖塔的白色小感歎,或是甘蔗田中廟宇的石球”。面對這些像孤島一樣被困在甘蔗海洋中的“碎片”,“人們可以理解那些認爲這類儀式是滑稽的,甚至墮落的人的自嘲和難堪”。沃爾科特不同意這種結論。他在甘蔗田裏看到的,不只是一件曆史文物,而是一種活生生的傳統,這種傳統在帝國時代傳播到全球,因此而獲得了新生。沃爾科特說道:

我通過甘蔗田、契據、消亡軍隊的召喚、廟宇、嘶吼的大象等曆史可見的重複誤解了該事件,而我周圍的情況剛好相反:對男孩們的尖叫、甜點攤位和越來越多的裝扮人物的出現的歡欣和喜悅;這是一種信念的喜悅,而非失去的喜悅。

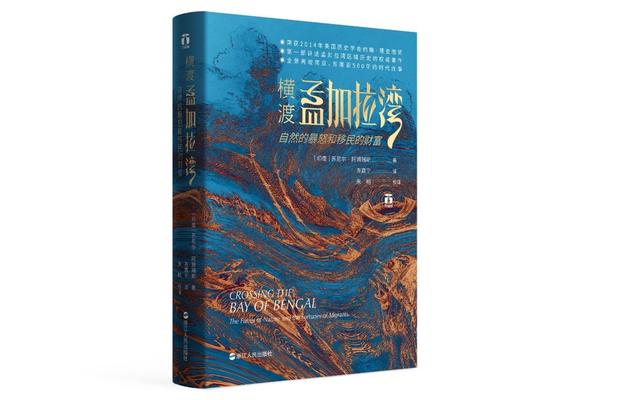

本文出處:《橫渡孟加拉灣:自然的暴怒和移民的財富》,[印度]蘇尼爾·阿姆瑞斯,堯嘉甯譯,朱明校譯,浙江人民出版社2020年7月版

不斷消逝的傳統記憶

孟加拉灣沿岸隨處可見這種“信念的喜悅”,它是過去的橫渡者留下的鮮活遺産。在沿海和內陸的許多地方,如新加坡的洛陽大伯公宮,“亞洲的碎片”都變得鮮活起來。每一處都可讓你窺見印度洋海岸的整個弧線,這些弧線上都分布著聖地,再由數以百萬計的旅程連接在一起。“信念的喜悅”爲新加坡、吉隆坡和槟榔嶼每年舉辦的大寶森節遊行帶來生機:自橫渡孟加拉灣的印度移民達到第一次高峰期以來,壯觀儀式中的苦難表演一點都沒有弱化。今天的新加坡政府就像150年前的殖民地政府一樣,對遊行中使用的音樂、擊鼓、途經的城市路徑加以規定,但是儀式年複一年,仍在進行。每年都有一些虔誠的華人信徒用自己的方式诠釋著這個儀式——一個多世紀以來,這個儀式一直是他們的家人與印度移民共享的城市街道上一個熟悉的特征。

在孟加拉灣對岸南印度濱海城市納格爾,仍留有舊日的朝聖之路。今天也還像幾個世紀前一樣,聖人沙烏哈密的聖陵會吸引當地的印度教徒和穆斯林前來。納格爾因此也和東南亞産生了聯結。在每年紀念聖人的節日期間,成千上萬的朝聖者從緬甸和印度尼西亞,特別是新加坡和馬來西亞,聚集到納格爾。來自馬來西亞的朝聖者包括泰米爾和馬來穆斯林、泰米爾印度教徒,甚至還有中國佛教徒。聖陵的管理者在2009年的慶典邀請函上寫道:“也請讓我知曉您內心的願望,這樣我就會在這個神聖的場合,衷心代表您向真主祈禱,祈求真主賜予您在人生的各條道路上取得成功。”數以千計的人都是這麽做的,他們帶著“信念的喜悅”。聖陵建築群周圍的許多標志紀念著一個多世紀以來,東南亞各地信徒的捐獻:庭院地面用的大理石、爲聖陵的戶外學校遮風擋雨的頂篷。舊的地理也需要新的共鳴。19世紀,蒸汽船和印刷機爲昔日的宗教網絡注入了活力,同時也引發了現代主義的世俗政治運動;21世紀,則是廉價航空和電子通信讓舊日的活動蓬勃發展。

失去也是這個故事的重要部分,不過這種失去通常是最近才發生的,不是失去了原來的家園,而是失去了人們經過幾代人的移民和定居形成的景觀。對于許多馬來西亞泰米爾家庭來說,舊日的橡膠種植園被賦予了多重記憶和意義:對痛苦和克服逆境的記憶、對工作的有形記憶、對機遇及其在塑造他們生活中的作用的記憶。從一開始,這些就是由于帝國主義、資本主義的擴張和大量移民的曆史而産生的。它們變成了神聖的景觀。小樹神龛、遠處仿建的廟宇,在馬來西亞的土地上獲得了精神力量。20世紀後半葉,隨著印度和馬來西亞之間的移民日漸減少,種植園廟宇的力量愈發來自它們的地域感,而不是喚起印度家鄉的能力。當代馬來西亞泰米爾社會中最具洞察力的學者認爲,“泰米爾工人階級正在構建一種馬來西亞的印度人認同,雖然它模仿了巴克提朝聖傳統,但與跨國文化交流並沒有直接關系,也不涉及移民想要回到母國的渴望”。相反,他們是爲了紀念“上帝存在于各地的廟宇和神龛”。

而這種“存在”現在面臨消失的威脅。隨著20世紀90年代以來種植園被賣掉,重建成工廠或郊區住房,越來越多的種植園神社和廟宇被拆除。雖然與種植園景觀相關的記憶有許多痛苦,但是它們的消失卻讓情況變得更糟。半島各地的印度廟宇因修建高速公路或住房被拆除,引發了馬來西亞曆史上最大規模的泰米爾人抗議運動——2007年興都權益行動委員會(HINDRAF,簡稱興權會)領導的活動。因爲馬來西亞不同族群之間的暴力已經很少見,有些人誇大其詞,認爲這是針對泰米爾人的“小型族群清洗”,把泰米爾人在馬來西亞的狀況和他們在斯裏蘭卡的同胞的命運聯系起來。2007年11月,超過1萬人走上吉隆坡街頭抗議;大規模警力以高壓水槍和催淚瓦斯對付抗議者。運動的領導人被拘捕,依據的正是殖民時代馬來西亞惡名昭彰的“國內安全法”(Internal Security Act)。

雖然沖突的發生是因爲族群和宗教上的少數派要爭取權力,不過受到損失的並不只是這些人:在這個開發商主導的土地清理過程中,小型的清真寺也是受害者。對發展的貪婪渴求迅速毀滅了馬來西亞的記憶遺址,和這裏的森林覆蓋率與生物多樣性消失得一樣快。另一些馬來西亞人也感受到了馬來西亞泰米爾景觀的消失。最近有一批馬來西亞華人藝術家用油畫和水彩描繪了這個國家的印度教寺廟。李永發(Lee Weng Fatt)的畫中,有怡保的華林(Falim)印度教寺廟,反映出這個建築原本就是景觀的一部分;這正是曆代泰米爾移民所看到的。譚紹賢(Tham Siew Inn)畫中的芙蓉市(Seremban)廟宇,用“暈開的水彩,來表現事物在記憶中已變得模糊不清”。

現代孟加拉灣與未知的命運

“遺産”的國際政治決定了跨海灣和跨南中國海的移民所形成的城市景觀截然不同的命運。全球觀光業的需求、學術研究和大衆對“多元文化主義”的普遍興趣和持續的遊說,讓喬治市(槟榔嶼)和馬六甲在2008年被聯合國教科文組織認定爲世界文化遺産。聯合國教科文組織稱它們“證明了亞洲多元文化遺産和傳統的存在,許多宗教和文化都在那裏相遇並共存”。盡管這種認識存在種種局限——“爲什麽‘證言’中說的是這兩個地方,而不是其他地方?”——但它表明移民的曆史在學齡孩子學習曆史或大衆文化傳播的曆史中,還可以發揮更重要的作用,而這些曆史在今天仍然受到民族國家的限制。

在2007年11月發起運動之前,興都權益行動委員會的領導人寫了一封信給當時的英國首相戈登·布朗,呼籲英國政府賠償泰米爾人在馬來西亞所受的痛苦。這是他們在一場強調馬來西亞泰米爾人一直以來受到剝奪,處于“次等公民”地位的運動中的第一步。在信的一開頭,他們講述了共同的過去:“我們因爲欺騙和暴力而離開自己的村莊,被帶到馬來亞,我們被迫開墾森林、種植和收獲橡膠,爲英國種植園主創造了數十億英鎊的收益。被英國奴役了一個世紀之後,殖民地政府撤退了……他們置我們于不受保護的境地,任由占人口多數的馬來穆斯林政府擺布,他們侵犯了我們作爲少數族裔印度人的權利。”這是人們記住孟加拉灣曆史的一種方式,卻也是唯一的一種方式。

庫瑪蘭是締造這個世界的人之一,而他對這個世界有著不同的記憶。他在1937年以割膠工的身份來到此地,當時除了身上的衣服之外,別無他物。他的辛勤工作有了回報,再加上好運的眷顧;他的故事是從貧窮到富有的移民故事,這種故事通常只出現在傳說中,而不是現實。一開始我們就提到過庫瑪蘭的故事,現在讓我們來看看他的結局。今天,他的5個孩子和幾個孫輩在馬來西亞都已經是成功的醫生。他在20世紀40年代建立的種植園商店周圍有數英畝土地,他通過這個商店發家致富。他開著自己的路虎越野車,自豪地載著我在這些土地上轉了一圈;即使已屆95歲高齡,他還是會每天視察這些土地。他用自己的錢重修了種植園的寺廟,從印度請來工匠和建築師,務求修得盡善盡美。一所新的種植園學校就是用他的名字命名的。他對自己所取得的成就十分自豪。土地是他自己的。馬來西亞就是他的家。他的兒孫都在這裏出生,他的家族也在這裏得以興旺。沒有任何人的移民經曆是所謂“典型的”,每個人的經曆都很獨特。將他們聯系在一起的是孟加拉灣的地理,是一套帝國主義和後殖民主義制度,以及共同的文化符號。

19世紀早期,當裏加魯汀橫渡孟加拉灣時,他進入的是一個熟悉的文化世界。他旅行的世界被伊斯蘭教和商業聯系在一起。印度洋的貿易世界爲不同種族的人——英國人、葡萄牙人、法國人、荷蘭人、中國人、孟加拉人、緬甸人、泰米爾人和馬來人——帶來交流和碰撞。在他的旅行和我們這個時代相隔的兩個世紀中,有數百萬人沿著同樣的路徑,往來于孟加拉灣。其中許多人出身卑微,通常也沒讀過書;他們是去工作,既沒有舒適的環境,也沒有時間可以像裏加魯汀那樣留下遊記。他們旅行的痕迹只留在他們興建的神廟中,以及他們制作的物件裏。

他們橫渡孟加拉灣,跨越了自然和政治的邊界。他們的旅行創造了看待世界的新方式,不是地圖上的世界,而是由移動的名字和故事所塑造的世界。想象中的距離變成了相對的,用橫渡的長度來測量,用一封信到達的時間來衡量,用聚集在社區或海對岸的種植園的家鄉人的密度來衡量。橫渡孟加拉灣意味著不同民族和語言的第一次相遇。這些相遇不只是抽象的:它們會有一個地點,一種建築物,一種味道。和理性一樣,也會決定一個人要擁有什麽而放棄什麽。

1880年之後的半個世紀是很關鍵的時期:不間斷的活動,永久地改變了整個沿海地區的社會和生態。在20世紀20年代越來越激烈的情況之後,緊跟著是更不和平的運動,孟加拉灣因不景氣而撕裂,並因戰爭而遭到破壞。戰爭結束後,貫穿孟加拉灣的線又重新編織在一起,但是堅固程度已不複以往。雖然橫渡孟加拉灣的移民在1945年之後有所減少,不過早期的移民流動速度産生了連鎖效應,它們帶來了永久的改變,留下了持久的回響。到20世紀後半葉,就像在陸地一樣,在海上也可以清楚看到這種轉變。幾個世紀以來,陸地和海洋的共舞形成了海岸線的景觀——這裏是擴張的紅樹林聚落,那裏是海浪侵蝕海岸線的力量。人類的介入最初是一道光,經過了幾個世紀的積累;在過去的50年間,它已積累到不可逆轉的規模。

無論孟加拉灣沿岸的聯系多麽緊密,卻從來不曾有一套涵蓋它的區域政治機構。即使是帝國主義的腳手架也無法將孟加拉灣連在一起,在維多利亞帝國主義時代,這裏通常被故意分成好幾塊領土,分別統治。最近出現的一些機構,如環孟加拉灣多領域技術暨經濟合作倡議(BIMSTEC),都是技術官僚型的,關注範圍狹窄,涉及的事務也很有限。孟加拉灣激發了許多團結的想象和願景(不論距離多麽遙遠),不過它從來不曾發展成一個具有領土民族主義(territorial nationalism)力量的想法。雖然許多人的生活都是由孟加拉灣周圍的來往移動所塑造的,卻很少有人認爲這片海洋和海岸線是他們的家。這個區域擁有的是共生共存的實踐倫理。哲學家凱姆·安東尼·阿皮亞(Kwame Anthony Appiah)寫道:“我們可以生活在一起,而不必就什麽價值能讓生活更好達成一致。”孟加拉灣沿海城市日常生活裏的咖啡店和小吃攤、他們的公共表演和宗教互動的文化,證實了這個命題。

孟加拉灣今天面臨的道德和政治問題,和進入20世紀時碰到的問題沒什麽兩樣。孟加拉灣到底屬于誰?是熱衷于追求能源、資源和影響力的新興強國嗎?尋求從土地(現在是從海底)榨取價值的資本力量?還是居住在這個海岸的各種不同的人呢?我們不能再忽略我們對于能源的集體渴求——對人類、對賦予海洋生命的物種和對海洋本身——所帶來的代價。孟加拉灣的海平面每年都在上升,帶來了不平衡但確實是災難性的後果。環境和政治挑戰的急迫性爲我們打開了一扇小窗,讓我們重新想象孟加拉灣:用這個機會,把社群爭取文化認同的努力與承認該地區超越國界的曆史聯系起來;用這個機會,把對抗環境破壞的努力與爲以孟加拉灣爲生的人爭取福利的鬥爭聯系在一起。孟加拉灣周圍的移民再度增加了。全球氣候變化的問題再也不能由各國政府單獨解決。人們需要新的聯系感。孟加拉灣曆史中的資源、故事和記憶,可以幫助我們建立這種聯系。

如果要重新看世界,我們需要新的地圖。記者兼戰略評論員羅伯特·D.卡普蘭(Robert D. Kaplan)向已經習慣于用麥卡托投影法也叫等角正軸切圓柱投影法,1569年由荷蘭地圖學家麥卡托創立。看世界的美國觀衆闡述了這一點,以美國爲中心,印度洋“分開在地圖的兩端”。他認爲“就像歐洲20世紀的地圖一樣,在這個新世紀,可以用大印度洋構成新的地圖”。從一張地圖上看到整個印度洋,讓世界看起來不同。卡普蘭描述的地圖是一張權力地圖,一張亞洲世紀權力(可能)重新分配的地圖。不過還有其他地圖,用其他方式重新塑造了我們的想象。

藝術家薩那塔南(T. Shanaathanan)那感動人心的作品《未完成的公有土地登記》(The Incomplete Thombu),一開始就是一幅令人不安、上下顛倒的斯裏蘭卡地圖,賈夫納半島位于眼睛的高度。這幅地圖顛覆了官方的觀點。翁達傑觀察到,“這個島嶼的南部,原先是權力和各種敘事聲音所在的地方,現在成了遙遠的北方之外的一個地方”。這張“重新發明和調整過的地圖”,“爲讀者和觀衆帶來了新視角”,這是一份感人的艱苦記錄,記錄賈夫納的泰米爾居民因內戰而顛沛流離的情況。這只是孟加拉灣沿岸一系列顛沛流離中最新的一例。

海洋史本身就是一種制圖學。孟加拉灣由無數的旅程、記憶和權力聯系在一起,把孟加拉灣放在最重要的位置,我們的視野就可以超越今天各國的國界、由帝國的制圖者和移民官員強加的邊界,進入一個更不穩定、更不確定的世界:一個類似于我們自己的世界。隨著大自然的憤怒向我們席卷而來,移民的命運也變得前所未有地難以預測。

作者丨[印度]蘇尼爾·阿姆瑞斯

摘編丨嚴步耕

編輯丨宮照華

校對丨李世輝