2020年2月1日,伊朗紅新月會捐贈的100萬個口罩運抵北京,幫助中國人民抗擊疫情。之後伊朗又宣布,再向中國捐贈100萬個口罩。這是伊朗在年初頻繁搶頭條之後,再度進入人們的視線。其實,口罩——這個現在大家離不開的抗疫神器,與伊朗也有不解之緣。這還得從拜火教說起。

最早的口罩,源自拜火教

拜火教植根于雅利安人的早期信仰,與印度教同出一源。它還有一個名字是瑣羅亞斯德教,相傳是由一位叫瑣羅亞斯德(又譯作“查拉圖斯特拉”“蘇魯支”)的先知所創。至遲在波斯第一帝國——阿契美尼德王朝時期(前550—前330年),拜火教已經成爲今天伊朗地區的主流宗教。作爲早期的一種世界性宗教,拜火教在古代流行于今天的伊朗、阿富汗、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、阿富汗、阿塞拜疆等地。

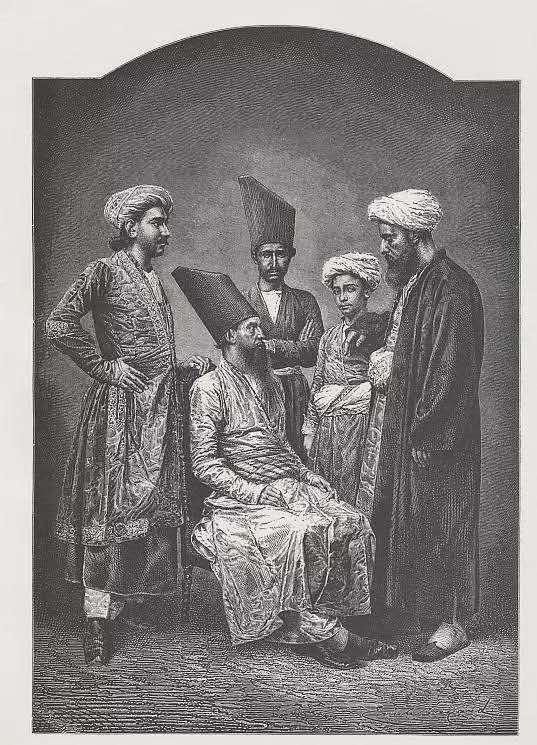

德國哲學家尼采的名著《查拉圖斯特拉如是說》,便是借瑣羅亞斯德之口闡述其哲學思想。德國著名作曲家理查·施特勞斯則創作過名爲《查拉圖斯特拉如是說》的交響詩。圖爲伊朗地區的瑣羅亞斯德標准像。

自魏晉至唐代,拜火教也頻繁見于中國古書,被稱爲“祆教”或“火祆教”。“祆”讀xiān,是爲拜火教所造的專字。拜火教尊奉光明之神、善神阿胡拉·馬茲達(Ahura-Mazda,相當于古印度的“阿修羅”),與其對立的則是代表黑暗的惡神阿赫裏曼(Ahriman)。“光明”與“善”是拜火教的主題,“三善”(善思、善言、善行)是教徒的行爲准則。

2013年,考古學家在中國新疆塔什庫爾幹塔吉克自治縣發現了距今2500年的拜火教古墓葬遺址

阿契美尼德王朝的浮雕以及今天伊朗的火廟,都能見到一種被稱爲“法拉瓦哈”(Faravahar)的圖案,表現的是半身神人與有翼圓盤的結合,而有翼圓盤也在古代埃及、亞述地區流行。它被認定爲拜火教乃至波斯文明的標志物,實際上是20世紀以後的事。有人認爲,圖案中的神人便是拜火教的主神阿胡拉·馬茲達。

法拉瓦哈

阿契美尼德王朝時期都城波斯波利斯的法拉瓦哈

日本汽車品牌“馬自達”的名字便來自阿胡拉·馬茲達,“Mazda”與馬自達創始人松田重次郎的姓氏“松田”的英文(Matsuda)相近,其車標則是法拉瓦哈的簡化。

因火被視作光明之神的化身,故拜火教視火爲神聖之物。在金庸的小說《倚天屠龍記》中,總壇設在波斯的明教便是崇拜光明與聖火的。根據金庸的描述,明教即摩尼教,世人稱爲“魔教”。摩尼教在糅合猶太教、基督教、佛教等宗教的同時,也因襲了拜火教的許多觀念,這也是導致《倚天屠龍記》混淆拜火教和摩尼教的重要原因。

一些文獻將摩尼教稱作明教,故不少人認爲元末明初參與農民起義的明教即摩尼教,同時融入了其他民間信仰。但也有人指出明教與摩尼教無關,其主要來源應該是白蓮教,與佛教的關系更爲密切。

火被視作光明的象征,可以消除黑暗與邪魅。圖爲武漢火神山醫院

拜火教認爲火是神聖的,而凡人呼出的氣體是不潔的,故在祭祀的時候,拜火教祭司(被稱爲“穆護”或“麻葛”)需要戴上面罩防止飛沫玷汙聖火。一般認爲,這是目前所知人類最早的口罩。拜火教崇尚白色,故口罩也是白色的。從其功用、樣式和顔色看,的確與今天的口罩極爲接近。

出土于塔吉克斯坦奧克瑟斯寶藏的拜火教祭司金像,阿契美尼德王朝時期,現藏于大英博物館

現代拜火教徒

當然,從具體的功能看,拜火教的口罩與現代意義上的口罩仍有距離。現代意義上的口罩要追溯到19世紀末,當時的德國醫學家意識到在動手術時飛沫可能會感染病人,于是用紗布制造了最早的醫學意義上的口罩。1918—1919年造成全球約10億人感染、五千萬人以上死亡的“西班牙流感”,則令口罩實現了全球的大普及。

“西班牙流感”刷新了人們對傳染病的認識,也在一定程度上促成第一次世界大戰提前結束以及一系列反帝國主義運動的興起。在一個世紀之後的今天,人類不得不面對另一種可怕病毒的侵襲。圖爲“西班牙流感”期間,電車售票員阻止沒戴口罩的乘客上車,這一幕與今天何其相似。

“西班牙流感”流行期間的日本東京女學生

拜火教對潔淨有著近乎偏執的追求,極其強調身體的潔淨與食物的潔淨。拜火教徒在禱告時雙手攤開,掌心朝上擺在胸前,這與戴口罩一樣,也爲了防止凡人的不潔之氣汙染聖物。穆斯林的祈禱手勢便來源于此。拜火教徒需要在每天的五個時辰裏進行五次祈禱,伊斯蘭教的“五日拜”亦源自拜火教。

祈禱中的現代伊朗拜火教徒

不少學者相信,拜火教中諸如正邪對立、天堂-煉獄-地獄、末日審判、死者複生、救世主等觀念,都影響了猶太教、基督教以及伊斯蘭教。以拜火教神祇密特拉(Mithra)爲基礎的密特拉教,一度流行于羅馬帝國等地。至于摩尼教,其尊奉光明之神、主張善惡二元的觀念更是直接源自拜火教。此外,西藏苯教中也有類似于拜火教的善惡二元、崇尚火與光明、天葬、天珠等元素。

在拜火教的眼中,摩尼教是異端,創始者摩尼被波斯薩珊王朝迫害而死。圖爲福建晉江草庵,是中國僅存的完整的摩尼教遺迹,廟內供奉著“摩尼光佛”,香火仍盛

在一些影視作品中,我們也可以看到一些拜火教的因素。如《星球大戰》系列電影,其重要概念“原力”有光明面與黑暗面,便有拜火教的影子。再如紅遍全球的美劇《權力的遊戲》,紅袍女梅麗珊卓尊奉與寒神對立的光之王,在火中洞悉未來,紅袍女所屬宗教的原型無疑便是拜火教。

美劇《權力的遊戲》中的梅麗珊卓

聖火不熄:拜火教在伊朗

隨著阿契美尼德王朝被亞曆山大大帝的鐵蹄所征服,古代伊朗進入希臘化時期,拜火教遭到沉重打擊,火廟被毀,許多麻葛(祭司)被殺死,拜火教徒因而將亞曆山大大帝稱爲“殺麻葛者”。在希臘化時期,伊朗南部以及阿塞拜疆、犍陀羅等地仍維持著拜火教的信仰。

在帕提亞王朝(前247—224年,即中國古書中的“安息”)時期,拜火教再度興起,國王致力于搜集拜火教的經典,神殿中甚至出現了阿胡拉·馬茲達與希臘諸神共存的景象。目前所見最早的火廟遺址位于伊朗東部的德蘭吉亞那,便要追溯到帕提亞時期。

在波斯第二帝國——薩珊王朝時期(224—651年),拜火教重新成爲國教,並經過了官方的整理與規範。國王身兼教主,自稱“阿胡拉·馬茲達的祭司長”。在這一時期,薩珊波斯與唐帝國之間建立了緊密的聯系,操伊朗語族東伊朗語支、信奉拜火教的粟特人更是在絲綢之路中扮演了重要角色。

在阿拉伯人的強勢進攻之下,薩珊王朝于公元651年滅亡。薩珊王朝的末代王子俾路斯投奔大唐,但大勢已去,拜火教也在伊斯蘭化的進程中逐漸衰微。阿拉伯人入主之後,拜火教與猶太教、基督教一樣,出于一神教的共性以及教義的聯系,它們的教徒被視作“有經人”,即有經典的人。有經人可以堅持原來的宗教,但青壯年男子需要上繳人丁稅。一些拜火教的著作,是在阿拉伯人統治時期編纂的,有的著作還與伊斯蘭教展開神學的爭論。

在阿拉伯人統治時期,薩珊時期的拜火教因其森嚴的等級觀念與繁缛的宗教儀式愈加脫離大衆,伊斯蘭教則更加親民且與拜火教有許多共性,加上經濟地位和社會地位的考量,許多波斯人自願選擇皈依伊斯蘭教。但在後來突厥人、蒙古人以及波斯人統治的時期,波斯人被強迫改宗伊斯蘭教的事件時有發生。經過近四個世紀的伊斯蘭化,先是城市,然後擴展到農村,伊斯蘭教逐步取代拜火教,成爲社會的主流。

伊朗西北部的塔赫特蘇萊曼有薩珊波斯時期的火廟遺址

到了14世紀,原先的絕大多數火廟已被廢棄,或被改造成清真寺。但拜火教在伊朗並未絕迹,被邊緣化的拜火教徒仍堅持著波斯人的自尊與執拗。祭司長最終選擇駐錫于亞茲德附近的沙裏發巴特村,這裏人迹罕至,長期幹旱,環境惡劣。當年從火廟搶救出的聖火最終被安置在沙裏發巴特村不起眼的泥磚建築之中。火焰燃燒至今,映照著波斯人最古老的信仰。

現代伊朗拜火教徒

在一個以穆斯林爲主的社會中,拜火教徒受到的排擠可想而知。他們被稱爲迦巴爾(Gabar,不信教者),並被一些社會禁忌所束縛,譬如不能建造用來降溫的風塔、不能騎馬、不能穿他們傳統的白衣、需要繳納人丁稅等等。盡管承受著巨大的社會壓力,但他們仍堅忍地在亞茲德、克爾曼等地信守其對光明之神的承諾。由于拜火教是極強調道德與自律的宗教,因此拜火教徒的勤勞誠懇也得到周圍穆斯林的認可,乃至于當地流傳這樣的諺語:人們應該在猶太人家裏吃飯(因爲可以受到很好的招待),而在拜火教徒家中睡覺(因爲可以完全信任主人)。

恺加王朝(1779—1925年)末期,拜火教徒的人丁稅被廢除,社會地位得到改善,開始活躍于伊朗的商界和文化界。如賈姆希德·巴赫曼·賈姆希迪安(Jamshid Bahman Jamshidian)作爲拜火教徒的首富,曾主持伊朗的憲法改革。

在巴列維王朝(1925—1979年)時期,拜火教獲得更多的權利,拜火教作爲波斯文明的重要符號或民族主義的工具,被以恢複波斯帝國榮光爲理想的巴列維家族所強調。

現代伊朗拜火教徒

1979年伊斯蘭革命之後,拜火教“複興”的進程中斷。伊朗伊斯蘭共和國奉行的是相對寬容的宗教政策。目前全國98.8%的居民信奉伊斯蘭教,主要是什葉派,穆斯林中有5-10%的人屬于遜尼派。少數派宗教被邊緣化,但仍得到發展,目前伊朗境內大概有三四十萬的基督徒、兩三萬的拜火教徒以及一兩萬的猶太教徒。此外,伊朗議會爲基督教、猶太教和拜火教留有總共5個席位。但伊朗政府不允許由伊斯蘭教分化出來的巴哈伊教存在,正如當年薩珊王朝不能容忍摩尼教。

亞茲德的火廟,建于1940年(作者攝)

20世紀以來拜火教的境遇得到了極大的改觀,至少在法律上被賦予平等的地位。但現代城市化的進程,也給伊朗的拜火教帶來了前所未有的沖擊。一方面,越來越多的拜火教徒走出偏遠的山村,遷到首都德黑蘭,穆斯林則向他們的社區滲透,單純的拜火教徒村莊已不複存在;另一方面,拜火教面臨著世俗化的考驗,許多年輕人疏離了傳統信仰,祭司階層逐漸被邊緣化,後繼乏人,改革、簡化理論與儀式的聲音也越來越大。

譬如天葬作爲拜火教的重要特征,由于不適應城市化的發展,已然不複存在。拜火教因認爲火與土作爲宇宙的基本元素不可玷汙,故實行天葬,寂靜塔即拜火教徒的天葬台。從20世紀30年代開始,拜火教徒逐漸將寂靜塔廢棄,官方則在1970年徹底禁絕天葬,拜火教徒轉而將亡者集中葬在墓園之中。

寂靜塔現在已經不再具備實用功能,它的廢棄並不是伊斯蘭革命之後的事。圖爲亞茲德的寂靜塔(作者攝)

目前伊朗的拜火教徒除了居住在原先的亞茲德和克爾曼,不少已經定居德黑蘭。德黑蘭的教徒傾向于改革,經濟條件相對較好,現在有比較大的話語權;亞茲德和克爾曼的教徒相對保守,仍僻居鄉村。與20世紀70年代相比,目前伊朗的拜火教徒減少了近萬人。這與較低的出生率有關,也與一些拜火教徒與穆斯林結婚後改宗有關。與不少伊朗人一樣,一部分伊朗拜火教徒也移民到了歐美。

在薩珊王朝覆滅之後,伊朗的發展始終伴隨著波斯與伊斯蘭的雙重性。沙特阿拉伯最高宗教領袖“大穆夫提”阿爾·沙伊赫曾說:“伊朗人不是穆斯林,他們是瑣羅亞斯德的子民。”這顯然是出自遜尼派對什葉派的成見。對此,有些伊朗人的反應是:沒錯,我們是居魯士大帝的後代,是瑣羅亞斯德的追隨者。就我接觸到的伊朗人而言,有這種想法的人不在少數——盡管他們在名義上是穆斯林。現在的許多伊朗青年,重新燃起對拜火教的興趣,甚至希望加入拜火教。但在目前的伊朗,穆斯林不得改宗,有志于拜火教的青年尚難以真正實現他們的願望。

沙特宗教領袖說“伊朗人不是穆斯林”

事實上,盡管伊朗很早便被伊斯蘭化了,但波斯文明的基因並未斷絕,這體現在政治傳統、文藝作品、民族習慣等方面。甚至可以說,征服波斯文明的阿拉伯文明和伊斯蘭教,很大程度上也被波斯化了。今天伊朗的伊斯蘭教徒主要屬于什葉派,之所以選擇曆史上非主流的什葉派,與波斯人不甘屈服于阿拉伯人、有意與阿拉伯人相區別的心理有關。什葉派所崇拜的伊瑪目有波斯王族血脈,第四代伊瑪目阿裏·辛奧別丁的母親便是薩珊波斯的亡國公主,什葉派也因此更容易被波斯人所接受。什葉派實際上是在伊朗本土化後的伊斯蘭教。

今天的伊朗人(也包括阿富汗、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、阿塞拜疆、巴基斯坦、土耳其、中國新疆的一些族群)仍然要慶祝他們的春節——“諾魯茲”(Nurouz),這正是拜火教中太陽誕生的日子,時間在春分前後。在諾魯茲節之前,伊朗人還要過跳火節,人們跳過火盆,驅除一年的汙穢。

拜火教其實從來未曾遠去。

伊朗的跳火節

走向世界的拜火教

拜火教曾活躍于今天的伊朗、中亞諸國,伴隨著伊斯蘭化進程,拜火教基本淡出了這些地區。中國古代的拜火教信仰,則在唐武宗滅佛之後逐漸消亡。目前除了在伊朗本土有一定數量的拜火教徒,還有爲數不少的拜火教徒在南亞次大陸得到新的發展,進而走向世界。

山西介休的祆神樓是目前中國境內僅存的與拜火教有關的建築,始建于北宋,後改爲三結義廟

在公元10世紀左右,有一大批拜火教徒乘船來到南亞次大陸西海岸,在今天印度的古吉拉特邦、巴基斯坦的坦信德省等地逐漸定居下來。他們被稱爲帕西人(Parsis,有些近代書籍譯作“巴斯”),“帕西”即“波斯”。而在帕西人到來之前,南亞次大陸已有一些散居的拜火教徒。目前印度的帕西人大概有6萬多人,巴基斯坦另有數千人。

帕西人在印度仍延續著其拜火教的信仰,發展出了帕西版的拜火教。帕西人的社群相對封閉,一般不與外族通婚。他們低調地做了八百多年的農民,期間也曾遭到迫害,如15世紀初一些帕西人因拒付人丁稅而遭到屠殺。莫臥爾王朝時期,帕西人的地位得到改觀,英國殖民者的到來更是爲他們提供了施展身手的舞台。

19世紀的帕西人畫像

在英國人看來,與“懶散,無理性”的印度人不同,帕西人“勤勉、講道德、精明”——這得益于拜火教“三善”的教誨。帕西人的思想相對開明,更容易接受新事物,從而成爲溝通英國人與印度人的中間人。他們鼓勵年輕人接受新式教育,他們的文化水平也因此普遍高于一般的印度人。他們活躍于英國殖民政府的管理部門和工商業領域,在造船、鋼鐵、化學、紡織、電力、鐵路等行業均扮演著重要的角色。帕西人在印度第一都市——孟買的崛起過程中做出了突出貢獻,孟買也是目前帕西人的主要聚居地。

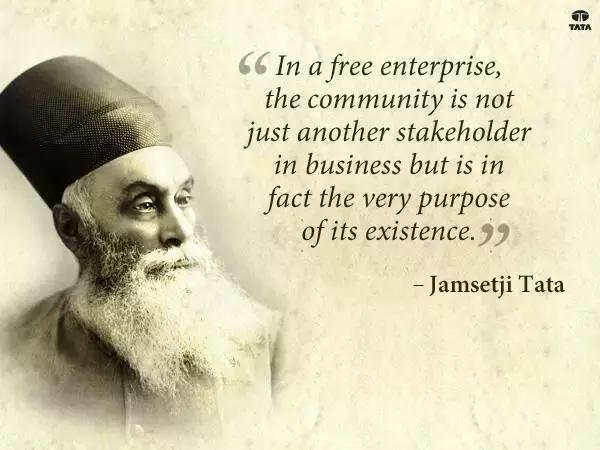

隨著印度獨立,許多英國資本的企業被帕西財團所收購,帕西財團在印度商界愈加舉足輕重。如當今印度的第一大財團塔塔財團便是帕西人賈姆謝特吉·塔塔(Jamsetji Tata)締造的,因其覆蓋印度的各行各業,故印度流傳著這麽一句話:“早晨被塔塔生産的鬧鍾叫醒,坐著塔塔生産的汽車出門,經過塔塔建設的鋼鐵大橋,走進塔塔旗下的企業工作,拿著塔塔電信的手機打電話,下班後,在塔塔旗下的超市買食物,然後回家,喝塔塔生産的茶。”

“印度工業之父”賈姆謝特吉·塔塔

出于他們在商界的突出影響力,帕西人被稱爲“印度的猶太人”。他們與猶太人的確有幾分相似之處。帕西人和猶太人都表現出族群與宗教的緊密結合,均不熱衷于傳教,重視血緣,且奉行教內通婚。嚴格來說,只有父母都是帕西人,才能被認定爲帕西人。他們並不歡迎外族人加入,1983年曾有兩位伊朗拜火教祭司和兩位帕西人祭司同時爲一位美國人舉行入教儀式,引發了帕西人內部的廣泛爭論。

帕西人的發迹與鴉片貿易息息相關,鴉片戰爭之前從事鴉片貿易的外國公司接近一半是由帕西人經營的。近代以來,被稱爲“白頭夷”或“大耳窿”的帕西人在上海、廣州、澳門、香港等地一度相當活躍,創辦了許多洋行。尤其是香港,在鴉片戰爭之後成爲印度本土之外的重要社區所在。

上海福州路539號曾是“白頭禮拜堂”,即帕西人的火廟,現爲黃浦區青少年活動中心

無論是在印度還是香港,帕西人都樂于回饋社會,如捐建學校、醫院等。帕西人有力推動了香港早期的公共建設。香港大學的創建,便得到帕西人麽地(Hormusjee Naorojee Mody)的巨資捐助,至今香港還有“麽地道”“麽地廣場”等地名。至于“碧荔道(薄扶林道)”和“旭龢道”,則分別得名于帕西富商碧荔(Bisney)和帕西裔立法局議員羅旭龢(Robert Hormus Kotewall)。此外,J. H. 律敦治(Jehangir Hormusjee Ruttonjee)出資創辦了律敦治醫院,米泰華拉(Dorabjee Naorojee Mithaiwala)創建了天星小輪的前身九龍渡輪公司。香港總商會、香港彙豐銀行委員會的創會委員,以及聯交所上市公司董事,都有帕西人的身影。

香港善樂施大廈原爲帕西人的火廟,上有拜火教的標志

由于經濟條件好、受教育程度高,不少帕西人晚婚甚至不婚,宗教觀念的制約又導致跨族群、跨宗教通婚不容易被接受,這使得帕西人的人口有持續下降的趨勢。目前居住在香港的帕西人已不足200人,印度本土的帕西人則以每十年人口減少12%的速度衰減,已經從殖民地時期的11萬人減少到目前的6萬人左右。而伊朗本土拜火教所面臨的窘境,如祭司階層的衰微、世俗化的加深等,也同樣體現在帕西人身上。人口出生率的下降與現代觀念的沖擊,已經嚴重威脅到帕西文化的延續。

帕西人的傳統婚禮

盡管背井離鄉一千多年,帕西人仍保持著他們的拜火教傳統,但很多時候又不得不遷就異鄉的風俗。帕西人主要講印度的古吉拉特語以及英語,許多習俗也已經印度化。天葬的葬俗,在印度本土仍然保留。在香港等地,帕西人則入鄉隨俗,不再固守天葬的傳統,而是像當代伊朗本土的拜火教徒那樣興建墓園。因印度人崇拜牛,帕西人祭祀時只能用羊替代牛。豪麻汁是祭祀儀式的重要組成部分,但帕西人在印度當地找不到豪麻,只得用其他植物代替。近代以來,不少帕西人尋求對拜火教進行改革。帕西人正是在變與不變之中,延續不滅的火種。

由于獸藥雙氯芬酸的濫用,印度當地的禿鹫趨于消亡,帕西人的天葬葬俗面臨著窘境。古代中國的拜火教徒也曾遭遇禿鹫“短缺”的問題,他們改用狗分解死者的肉身。圖爲孟買的寂靜塔

從15世紀開始,帕西人與伊朗本土的拜火教徒取得聯系,並向後者咨詢教義問題,相關文件彙編爲名爲《教義問答》的書信集。在19世紀,帕西人與伊朗本土的拜火教徒再度建立緊密的聯系。與當時財力雄厚的帕西人相比,伊朗本土的拜火教徒普遍貧困,社會地位低下。在帕西人和英國人對恺加王朝的施壓下,伊朗拜火教徒的人丁稅被取消,開始享有與穆斯林同等的權利與義務。帕西人還幫助伊朗拜火教徒興建火廟和新式學校,扶持貧困家庭。受到良好教育的伊朗拜火教徒逐漸開始在本國商界發揮影響力,幾乎複制了帕西人的成功軌迹。帕西人還邀請伊朗拜火教祭司前往印度主持儀式,一些伊朗拜火教徒也陸續移民到印度。

目前全世界的拜火教徒數量已經低于10萬。除了上文提到的伊朗、印度、巴基斯坦、中國香港,在美國、加拿大、英國、澳大利亞、斯裏蘭卡、新加坡、肯尼亞等國也有一定數量的拜火教徒。向海外遷徙的主要是帕西人,北美和英國也有部分拜火教徒來自伊朗本土。此外,阿塞拜疆、塔吉克斯坦等國目前雖然以伊斯蘭教爲主,但有一些人希望恢複祖先的拜火教傳統,敘利亞、伊拉克的不少庫爾德人也將自己定位爲拜火教徒。

拜火教的輝煌時代已經遠去,但它的星星之火,仍在五大洲閃爍。

參考文獻:

1.Mary Boyce, A Persian Stronghold of Zoroastrianism, Oxford: Oxford University Press, 1977.

2.林悟殊:《波斯拜火教與古代中國》,台北:新文豐出版公司,1995年。

3.龔方震、晏可佳:《祆教史》,上海:上海社會科學院出版社,1998年。

4.John R. Hinnells, The Zoroastrian Diaspora: Religion and Migration, Oxford: Oxford University Press, 2005.

5.Michael Stausberg and Yuhan Sohrab‐Dinshaw Vevaina (eds.), The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism, Mass./Oxford: Wiley Blackwell, 2015.