以史爲鑒,經濟突圍靠産業,大國崛起看轉型,加速轉型仍將是我國頭等要務。

沿著相似的發展路徑,亞洲“四小龍”相繼崛起,又逐漸面臨相似的轉型壓力

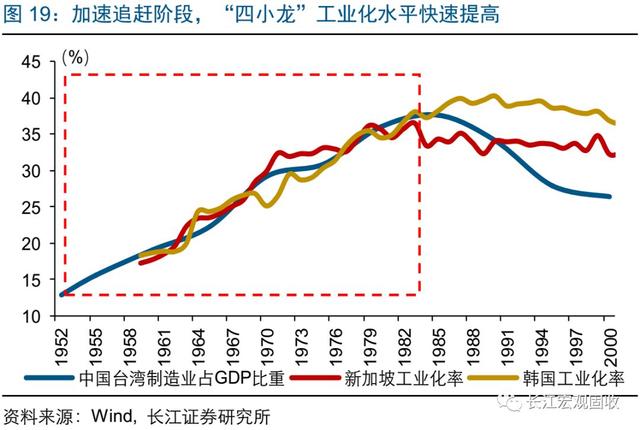

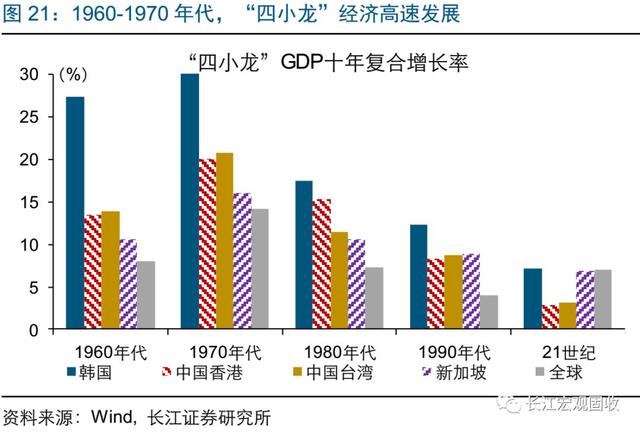

1960年代後,受益于全球産業遷移,亞洲“四小龍”相繼崛起、趕超式發展。1960年代後,全球制造業中心由日本向“四小龍”轉移;出口導向戰略下,“四小龍”大量承接紡織服裝等勞動密集型産業。經過20多年趕超發展,“四小龍”工業化率普遍由20%以下升至35%左右,占全球GDP比重由0.5%升至2%。

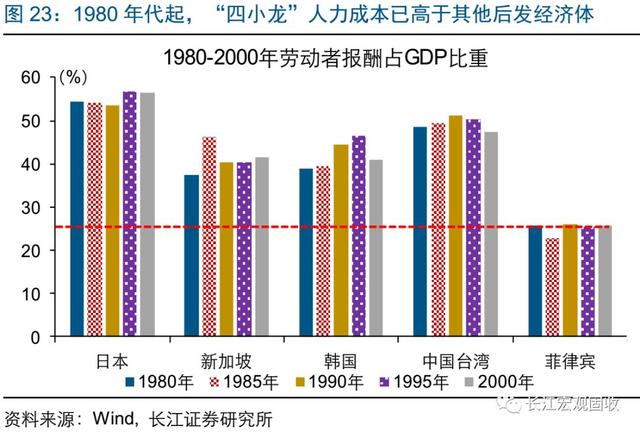

1980年代後,傳統競爭優勢逐漸弱化,亞洲“四小龍”面臨相似的轉型壓力。一方面,“四小龍”勞動力成本持續擡升,勞動者報酬占GDP比重普遍提高到40%左右;另一方面,外貿摩擦加劇、本幣大幅升值,“四小龍”勞動密集型産業出口明顯萎縮,工業化進程放緩,拖累貿易和GDP增長,經濟結構亟待轉型。

“四小龍”分頭突圍,新加坡香港轉向現代服務業,韓國台灣轉向中高端制造

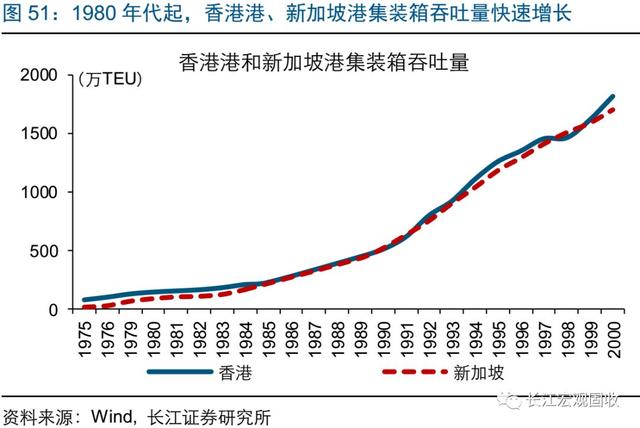

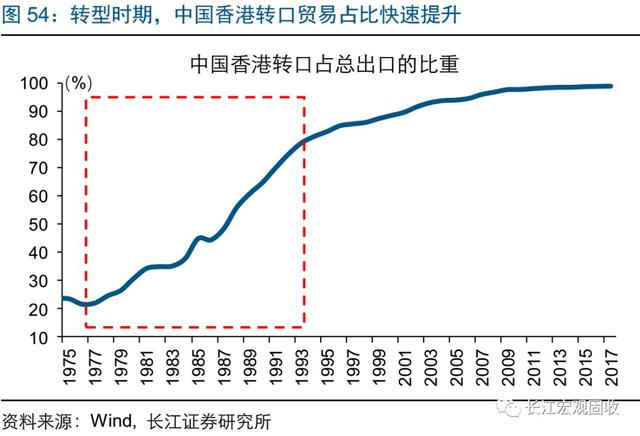

“四小龍”根據自身禀賦和産業基礎,加快轉型、“分頭突圍”。其中,新加坡和香港立足區位優勢,由傳統制造業轉向航運、貿易、金融等優勢服務業,一度成爲全球最大港口(外貿依存度都在300%以上);也是僅次于紐約、倫敦的兩大全球金融中心。近年來,新加坡服務業占GDP比重長期保持在70%以上;香港則幾乎不再保留傳統制造業,服務業貢獻了超過90%的GDP和就業人口。

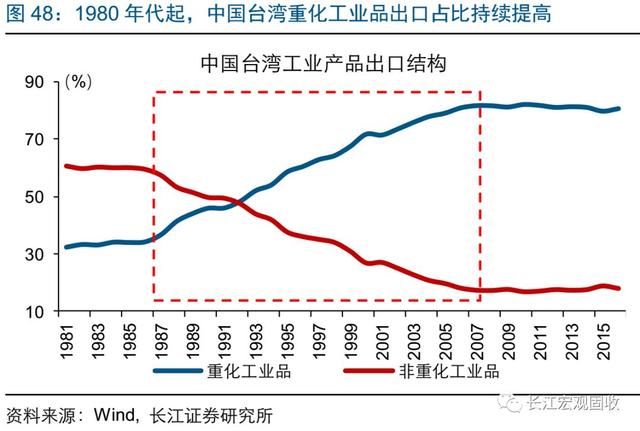

不同于新加坡和香港,台灣謀求向中高端制造業轉型、但遭遇瓶頸。轉型初期,台灣重點培育電子類技術密集型産業,電子元件占制造業比重接近20%,高科技産品占出口比重達50%。但是,由于台灣對研發缺乏投入、新興産業培育不足,深化轉型遭遇瓶頸、拖累經濟增長,在半導體等多個領域逐漸被韓國趕超。

韓國經驗昭示,經濟突圍靠産業;保持定力、加速轉型,仍將是我國頭等要務

韓國成功轉型、實現突圍,技術進步推動創新型增長、産業加速邁向中高端。1990年代起,韓國在大量引進海外技術基礎上,加大教育開支和研發創新力度;2015年韓國研發投入強度高達4.2%、明顯高于美日,PCT專利申請量升至全球前5。以半導體等爲代表的先進制造成爲韓國支柱産業,推動經濟實現轉型。

亞洲“四小龍”的興衰曆程顯示,經濟突圍靠産業,大國崛起看轉型。我國趕超階段的發展路徑,與“四小龍”高度相似;進入轉型階段後,面對當前內部轉型壓力和外部貿易摩擦沖擊,不能改變結構轉型、産業升級的大方向。加快創新研發投入,加速新興産業培育,保持定力、加速轉型仍將是我國頭等要務。

亞洲“四小龍”與工業化趕超階段的中國,發展路徑高度相似;進入轉型階段後,“四小龍”沿著不同的轉型路徑、“分頭突圍”,結局各不相同。本文是長江宏觀“結構主義·轉型爲鑒”系列的第4 篇報告,回顧亞洲“四小龍”的興衰,爲當前中國轉型提供啓示。

受益于全球産業遷移,亞洲四小龍相繼崛起

1960年代,全球分工深化催生新一輪産業大遷移

1950年代以來,國際分工不斷深化,全球産業價值鏈逐漸形成,以亞洲“四小龍”爲代表的價值鏈中低端生産型經濟體,開始深度參與全球分工。第三次工業革命的爆發加速了發達經濟體的産業轉型,在貿易全球化和通信網絡化的背景下,國際分工進一步深化,不同經濟體憑借著各自要素禀賦優勢參與國際分工,形成全球價值鏈。以手機爲例,手機的研發、生産、裝配、銷售等環節,在不同經濟體間進行分工:創新密集型經濟體負責手機研發,資本和技術密集型經濟體負責配件生産,勞動密集型的生産型經濟體負責整機裝配,最終由掌握銷售渠道的經濟體進行銷售和售後服務。

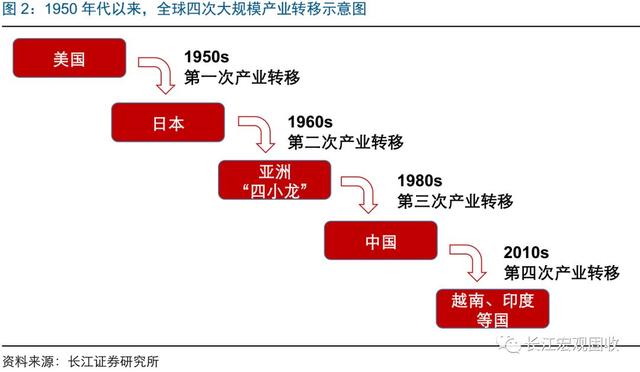

全球分工模式下,“産業轉移”不斷發生;1960年代,全球制造業中心逐漸由日本向亞洲“四小龍”轉移。以美、歐等爲代表的發達經濟體,技術和資本密集程度較高,但勞動力價格相對昂貴;在全球化大生産背景下,發達經濟體逐步將附加值較低的勞動密集型、中低端制造業,轉移到勞動力價格相對低廉的發展中經濟體。1950年代以來,共發生過四次大規模産業轉移,全球制造業中心依從美國轉移到德國和日本、亞洲“四小龍”、中國東部沿海地區,以及部分東南亞國家。其中,1960年代開始的第二次全球産業大轉移,是亞洲“四小龍”開始崛起的重要外部推動力。

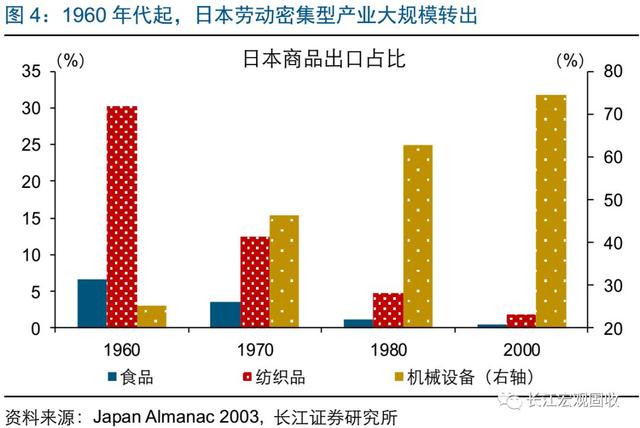

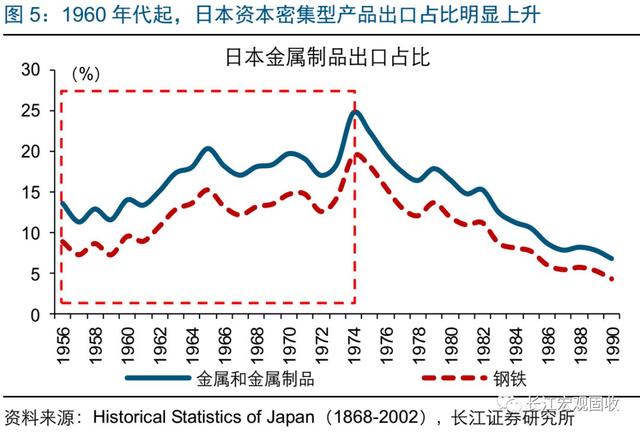

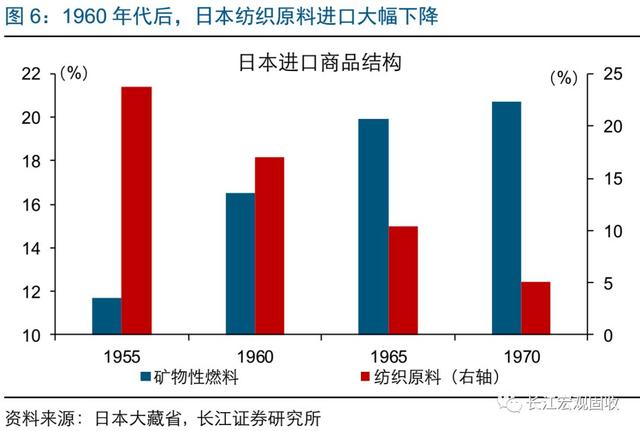

日本的産業轉出,也是在自身産業結構升級的背景下發生的。1950年代,在美國的援助下,日本經濟迅速恢複至戰前水平,工業化進程持續加快。伴隨著經濟向更高水平發展,日本勞動力成本出現快速擡升,勞動者報酬占GDP比重從40%提高到55%左右。産業結構也發生明顯變化,鋼鐵、機械設備等資本密集型産業逐漸成長爲支柱産業,食品制造、紡織等勞動密集型行業占比則持續下降。這些勞動密集行業從日本遷出,形成了第二次産業大轉移。在産業轉移過程中,韓國、中國台灣、中國香港、新加坡成爲産業的主要承接地。

依托改革和人口紅利,亞洲四小龍承接遷移産業

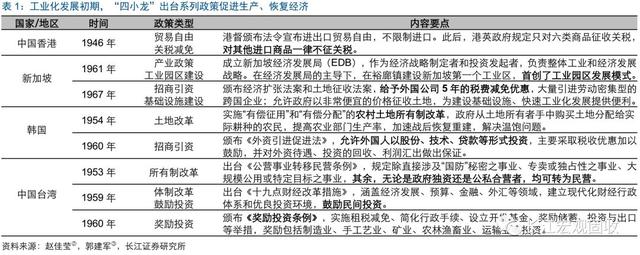

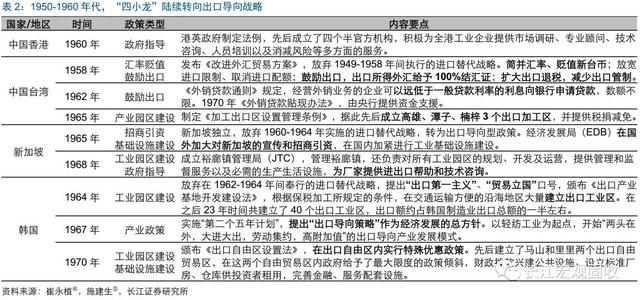

亞洲“四小龍”能夠有序承接來自日本的轉移産業,與其良好的工業化基礎和政策環境密不可分。二戰結束後,亞洲“四小龍”普遍以經濟建設爲中心,通過産業、投資、貿易、改革等各類政策,促進生産、恢複經濟,奠定了工業化發展的良好基礎。其中,1946年中國香港恢複貿易自由港地位,對幾乎所有商品免征關稅;1961年新加坡成立經濟發展局(EDB),負責整體工業和經濟發展戰略,首創工業園區發展模式。中國台灣和韓國也積極進行經濟體制改革,並大規模獎勵投資、積極引進外資。

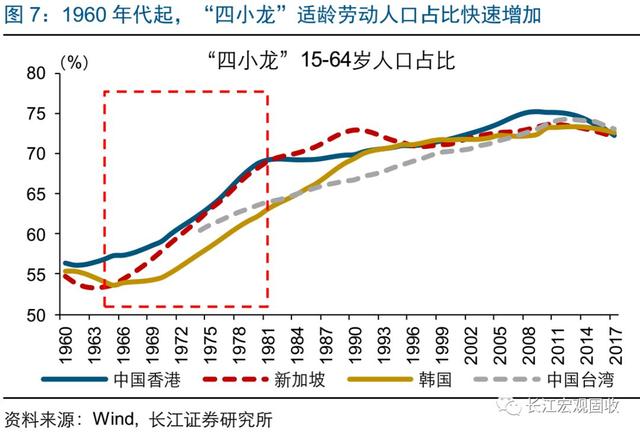

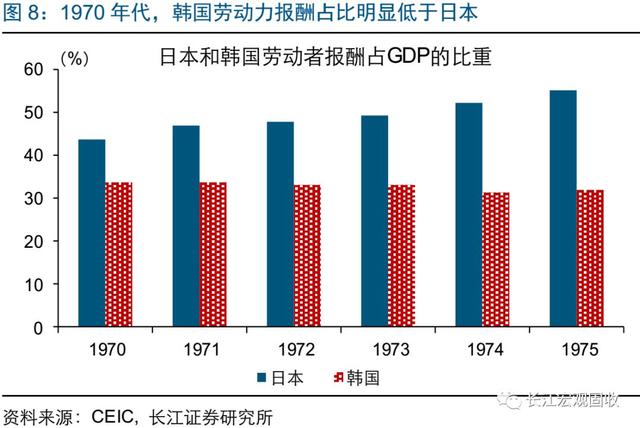

亞洲“四小龍”能夠承接産業轉移的另一個關鍵特征,在于大量廉價的勞動力供給。二戰後,“四小龍”內部局勢穩定、經濟複蘇較快,人口開始高速增長。1960年代後,伴隨前期“嬰兒潮”人口逐漸成年,“四小龍”適齡勞動人口占比開始快速提高。以韓國爲例,1970年代,當日本勞動者報酬占GDP比重達到55%時,韓國尚不足35%、勞動力成本優勢較爲顯著。勞動力的持續增長和相對低廉價格,使得亞洲“四小龍”在國際大分工中,具有明顯的勞動力資源禀賦優勢,人口紅利持續釋放。

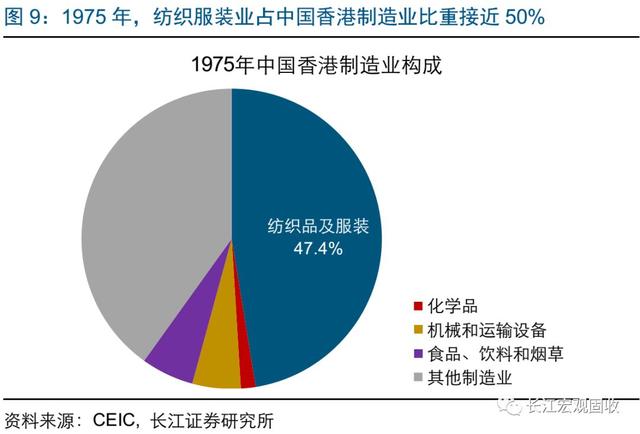

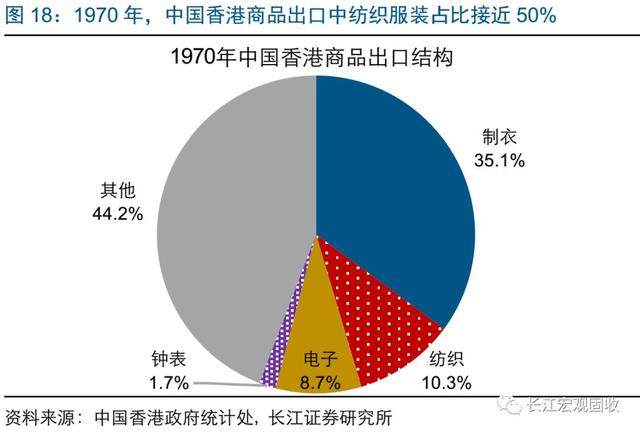

依托人口紅利,産業轉移過程中,亞洲“四小龍”主要承接紡織、服裝等勞動密集型産業。1960年代起,憑借前期改革帶來的良好經濟基礎,以及人口增長帶來的人口紅利,亞洲“四小龍”承接和發展了大量中低端制造業,尤以紡織、服裝、皮革、食品等勞動密集型産業表現最爲突出,占制造業比重持續提升,成爲經濟主導産業。1970年代,中國香港紡織服裝業占制造業比重超過40%;中國台灣和韓國占比最高的産業也是紡織服裝業,占比均超過25%;新加坡産業起步相對較晚,但在1963-1973十年間,紡織服裝業占制造業比重也增長了4倍多。

出口導向模式下,加速工業化、實現趕超式發展

1960年代中期,“四小龍”主動進行政策調整,由進口替代戰略陸續轉向出口導向戰略。1950年代至1960年代初,新加坡、韓國、中國台灣爲了保護國內幼稚産業,均曾實行過進口替代戰略,通過設置關稅壁壘、限制進出口等措施,保護國內産業免受外部沖擊。1960年代中期,“四小龍”陸續轉向出口導向戰略,包括改革彙率制度、放寬進出口限制、取消進口配額、降低關稅壁壘等。例如,新加坡多次下調關稅,截至1978年,新加坡的關稅水平僅爲東盟整體水平的22%。“四小龍”還通過設立出口加工區/産業園區/出口自由區、補貼和獎勵出口、對出口企業提供金融與財政支持等方式,鼓勵對外貿易。

出口導向政策下,“四小龍”出口快速增長;其中,勞動密集型産品出口占比提升較快。“四小龍”中,明確提出“出口第一主義”、“貿易立國”口號的韓國,出口增長最快,1960-1970年代年均出口複合增速高達45%;中國台灣也保持了25%以上的出口增速。伴隨出口高速增長,“四小龍”的外貿依存度也在持續提高,中國台灣從1955年的22%提高到1980年的102%。在“四小龍”出口産品中,勞動密集型産品占據主導地位,例如,1970年韓國商品出口占比最高的3項均爲勞動密集型産品,僅紡織品占比就超過40%;中國香港出口商品中,紡織和服裝産品合計占比也超過了45%。

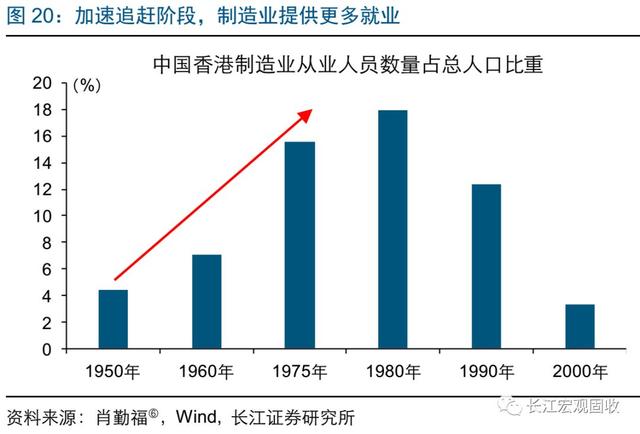

出口拉動下,“四小龍”工業化進程明顯加快,經濟高速增長,實現趕超式發展。“四小龍”工業化率從1960年的普遍不足20%,持續增長到1980年的35%左右。制造業提供的就業人數也持續提高,1980年中國香港制造業就業人數占總人口比重18%,是1950年的4倍。以制造業發展爲核心,“四小龍”加速工業化進程,1960年代起,“四小龍”GDP增速顯著高于全球總體水平,占世界GDP比重從1960年代的0.5%左右,提高到亞洲金融危機前的3.6%以上。和東南亞其他國家相比,“四小龍”通過積極推行出口導向型政策,促進相關出口産業、尤其是勞動密集型産業發展,提高工業化水平、推動國民經濟增長,最終實現經濟的趕超式發展。

相似的經濟轉型壓力,不同的轉型路徑選擇

1980年代,競爭優勢弱化,四小龍面臨轉型壓力

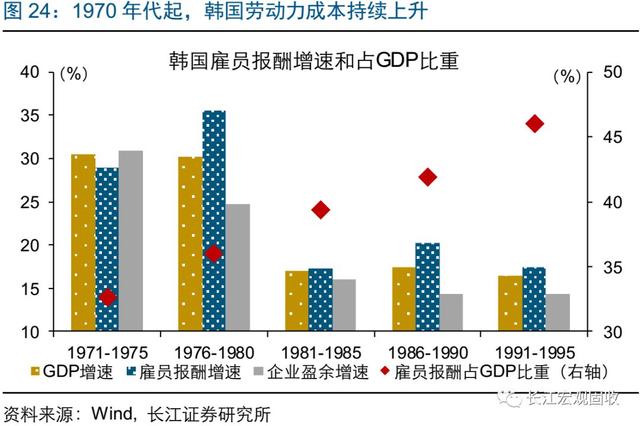

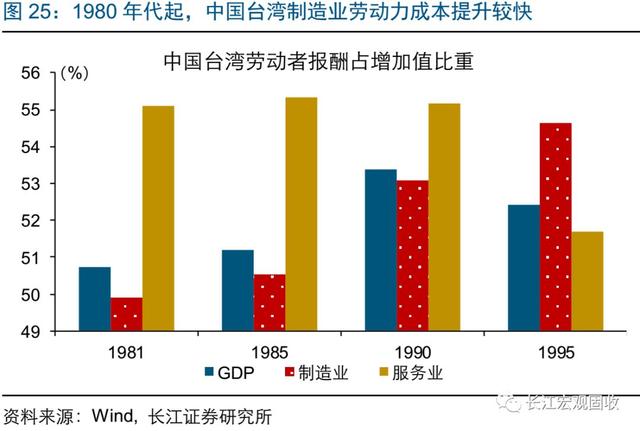

伴隨“四小龍”經濟發展水平提升,部分競爭優勢逐漸弱化,首當其沖的是勞動力成本的持續提升。1980年代,“四小龍”勞動者報酬占GDP比重普遍提高到40%左右,中國台灣甚至高達50%、接近日本水平。從1970年代下半葉開始,韓國的勞動力支出增速就開始超過企業盈余增速和名義GDP增速,勞動力成本持續上升。“四小龍”勞動力成本提高主因制造業、尤其是勞動密集型制造業的勞動力成本上升。以中國台灣爲例,1980年代服務業的勞動力成本始終穩定保持在55%,而制造業勞動力成本卻不斷增長,1990年代已超過服務業;其中,紡織服飾、木制品、食品等勞動密集型行業,成本上升最爲顯著。

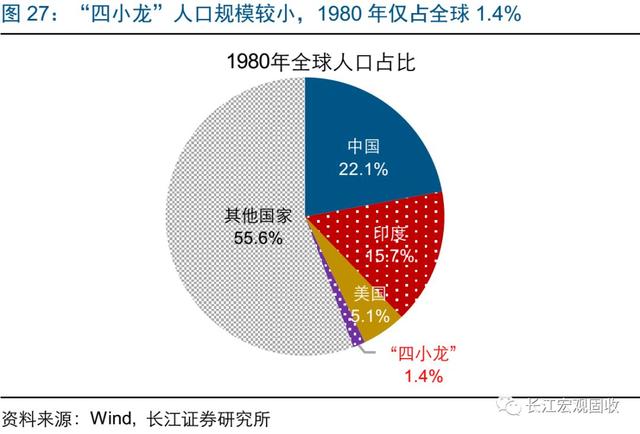

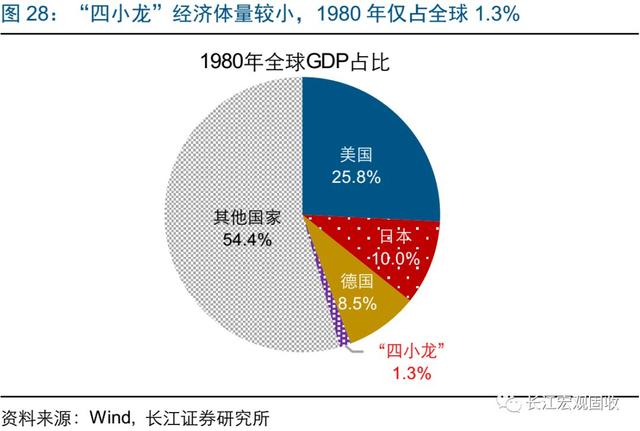

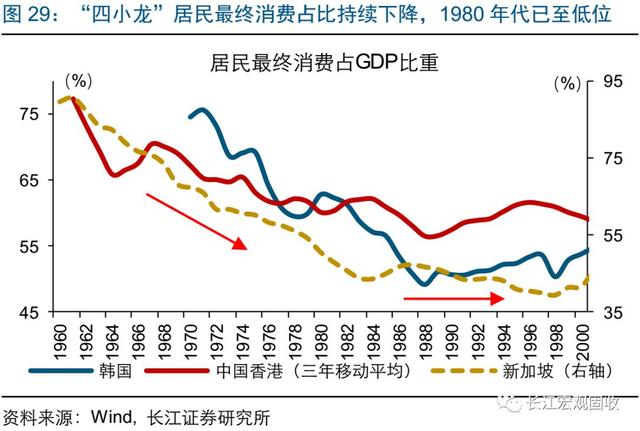

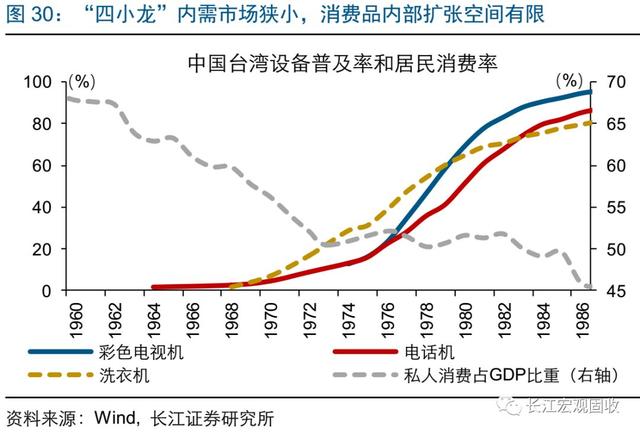

制約“四小龍”發展的另一個因素是人口規模和經濟體量較小,內需空間不足。1980年,“四小龍”總人口規模占全球1.4%,總經濟體量占全球1.3%,相較于中、印的人口規模和美、日的經濟體量,差距較爲顯著。同時,“四小龍”投資驅動型的發展模式,使得居民消費能力培育相對不足,內需增長相對偏弱,很大程度上限制了消費品産業的內部擴張,電視機、洗衣機等設備的家庭普及率在1980年代均已超過80%。

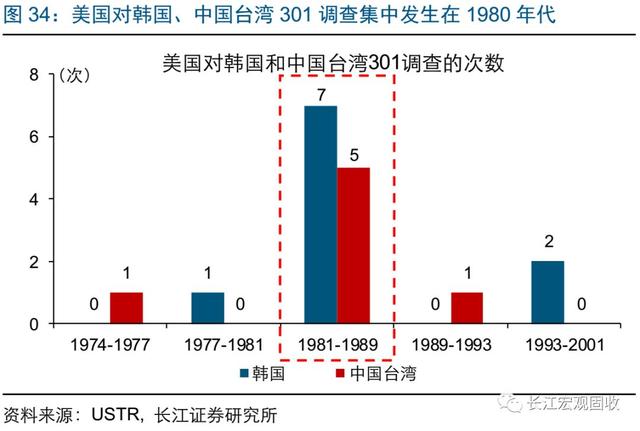

除了內部因素,貿易摩擦加劇、貨幣大幅升值,使得“四小龍”外貿環境也出現了明顯的惡化。1985年“廣場協議”後,新台幣、韓元、新加坡元均對美元顯著升值,尤以新台幣對美元升值幅度最爲顯著,升值幅度高達60%。美國是“四小龍”最重要的出口國之一,本幣對美元的快速升值使“四小龍”對美出口持續承壓。此外,韓國、中國台灣與美國之間的貿易摩擦也持續升溫。統計美國進行301調查次數來看,韓國和中國台灣位居全球前五位,總計17次;其中,12次出現在1980年代,最終多以韓、台對美妥協告終。貿易摩擦持續影響下,韓國、中國台灣的對外貿易優勢進一步受到壓制。

經濟發展進入階段瓶頸期,四小龍亟待轉型升級

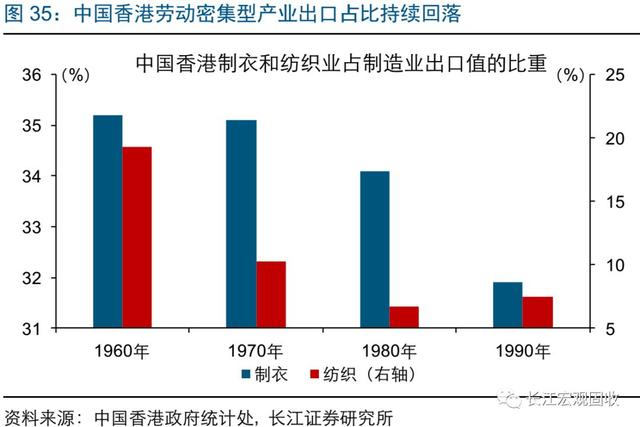

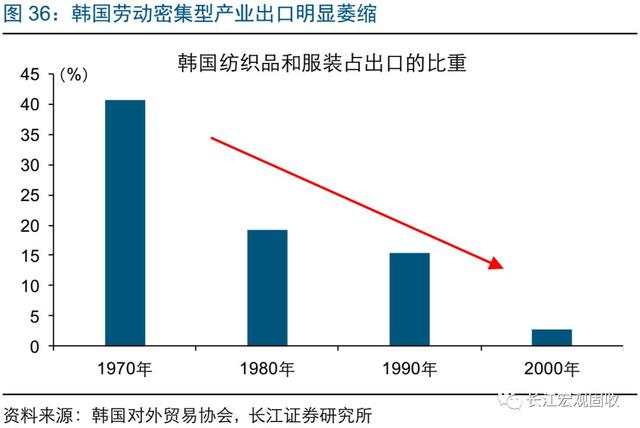

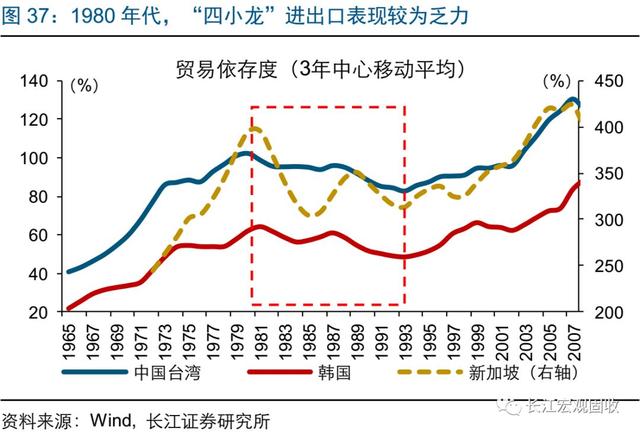

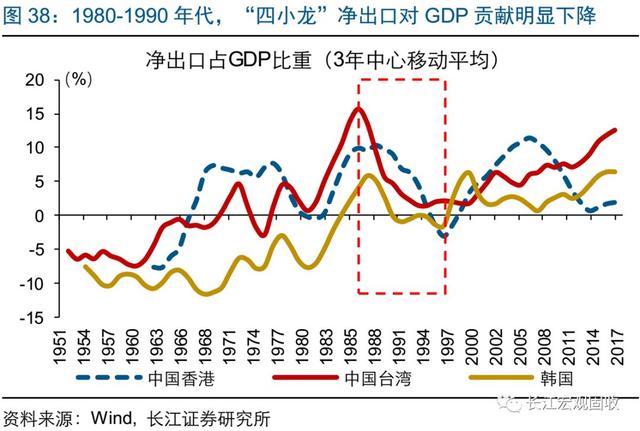

隨著傳統競爭優勢弱化,“四小龍”勞動密集型産業出口明顯萎縮,並拖累整體貿易增長。1980年代起,勞動力成本上升和貿易環境惡化,導致“四小龍”逐漸失去勞動密集型産業的出口競爭優勢。1960-1990年間,中國香港的紡織業和制衣業占出口比重總計下滑約15個百分點;韓國紡織服裝業占出口比重也由1970年的40%以上,回落至1980年的20%以下。伴隨勞動密集型産業出口下行,“四小龍”貿易增長也受到明顯拖累,外貿依存度在1980年代顯著回落,淨出口對GDP貢獻也持續下降。

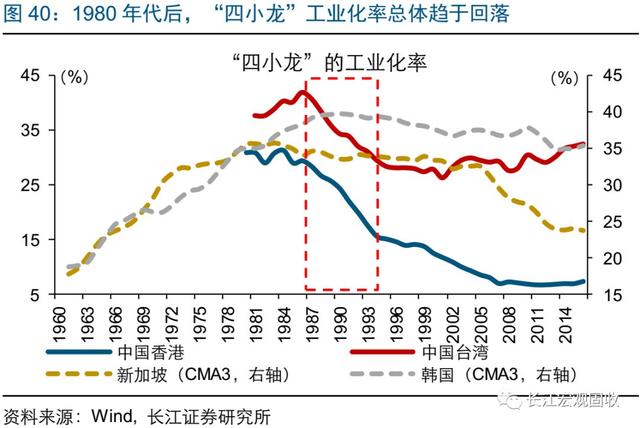

伴隨勞動密集型産業出口萎縮,“四小龍”整體工業化進程也逐漸陷入停滯。作爲出口導向型經濟體,“四小龍”的産業發展高度依賴于對外出口。在勞動密集型産業出口持續承壓的背景下,“四小龍”勞動密集型産業占比趨于回落。例如,“四小龍”紡織服裝業占GDP比重從1980年代起快速下滑,平均占比從1987年的5.2%,降至1997年的1.4%。隨著勞動密集型産業持續衰落,“四小龍”的工業化進程也陷入停滯。1980年代中後期,中國香港和中國台灣的工業化率,短短幾年間下降超過10個百分點。

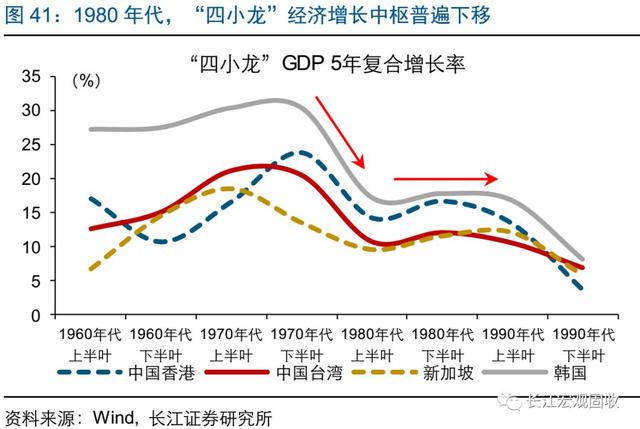

工業化進程放緩,使得“四小龍”增長遭遇瓶頸,經濟結構亟待轉型。1980年代,“四小龍”增長中樞普遍下移,追趕指數(人均GDP與美國人均GDP比值)也在1980年代總體趨于回落。無論是增長的絕對速度還是相對速度,均顯示出“四小龍”依賴于傳統産業的增長模式已經遭遇明顯瓶頸。在內部勞動力成本上升、外部貿易環境惡化的背景下,依靠勞動密集型産業出口來拉動經濟增長變得不再具有可持續性,“四小龍”亟待培育新的經濟增長點、加快實現經濟結構轉型。

資源禀賦、産業基礎差異下,四小龍“分頭突圍”

在尋求經濟轉型的過程中,“四小龍”根據自身資源禀賦和産業基礎,向各自的優勢方向轉型升級。中國香港將制造業內遷,形成與內地“前店後廠”的模式;並對金融市場進行改革,著重發展金融、地産等服務業。新加坡推出“國際總部計劃”、“國際商務中心計劃”,以及各類航運優惠計劃,著重發展金融、商業服務、航運等服務業。中國台灣和韓國則著重鼓勵和培育資本密集型和技術密集型産業,一方面,加強鋼鐵、石化等基礎工業發展;另一方面,著重規劃發展機械設備、運輸設備、電子、計算機等先進制造業。總體來看,“四小龍”分頭突圍,新加坡和中國香港向現代服務業轉型,韓國和中國台灣向中高端制造業升級。

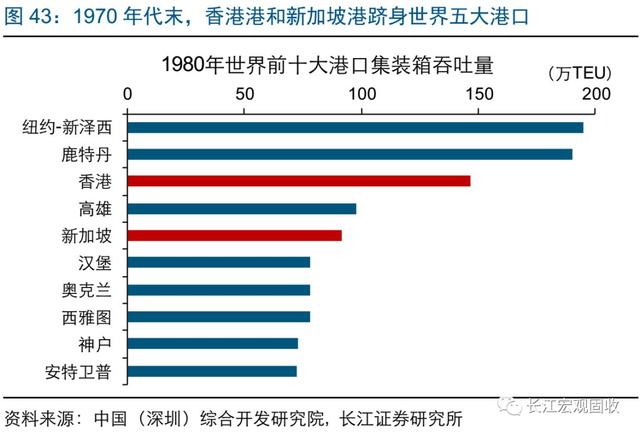

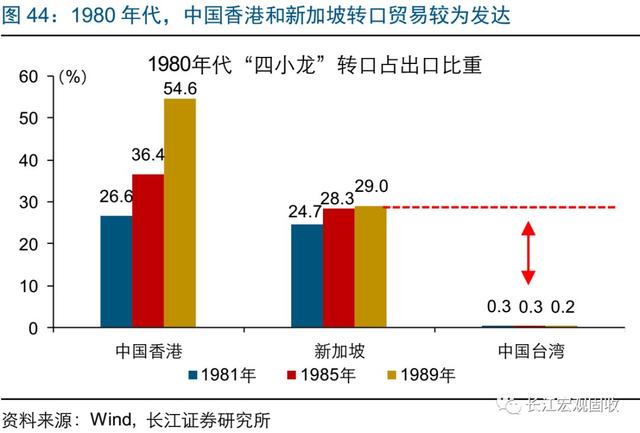

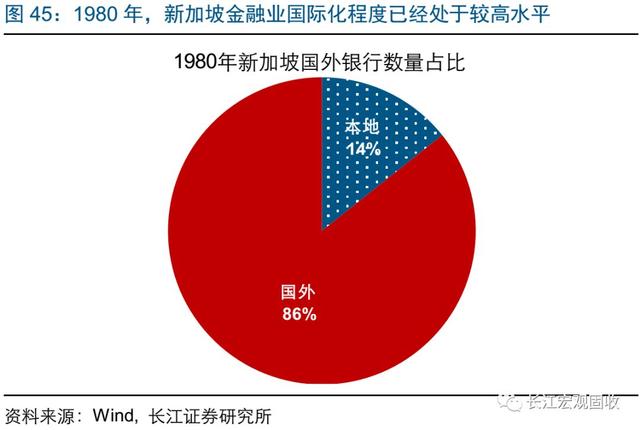

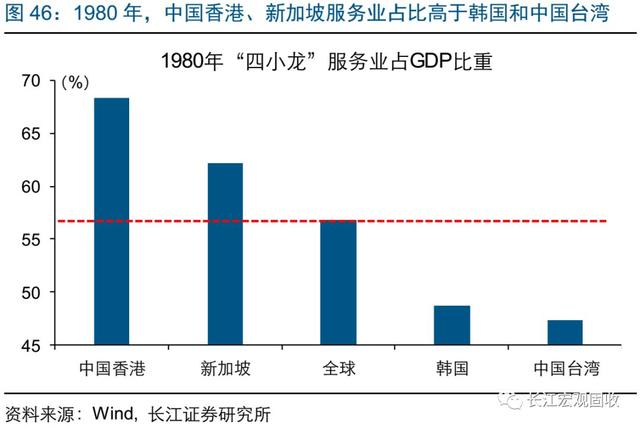

新加坡和中國香港立足區位優勢,重點打造航運、貿易、金融等優勢服務業。中國香港和新加坡地狹人稠的特點,並不適宜發展大工業。但兩地區位優勢較爲突出,憑借良好的航運基礎,1980年中國香港港和新加坡港的集裝箱吞吐量便已位居世界前五位。航運發展帶來貿易擴張,1980年代中國香港和新加坡的轉口貿易占比均在25%以上,遠遠高于中國台灣的0.3%。國際貿易的擴張帶動了金融業的發展與國際化,1980年新加坡外國銀行數量占比達到了86%。憑借航運、貿易、金融等優勢服務業,新加坡和中國香港的第三産業占比顯著高于中國台灣和韓國,成爲轉型升級的重點方向。

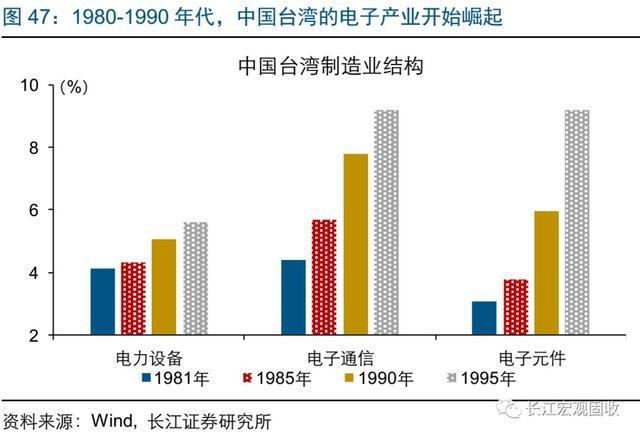

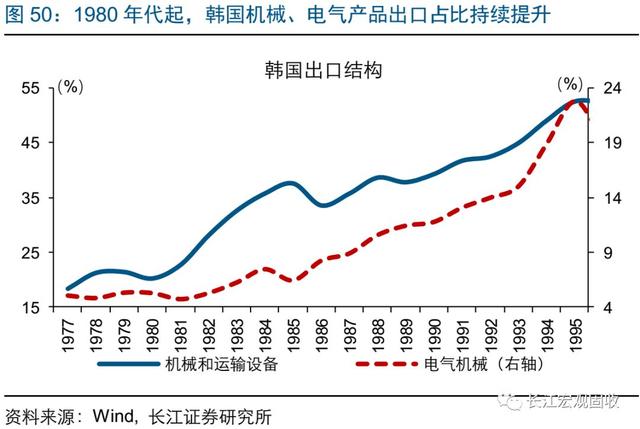

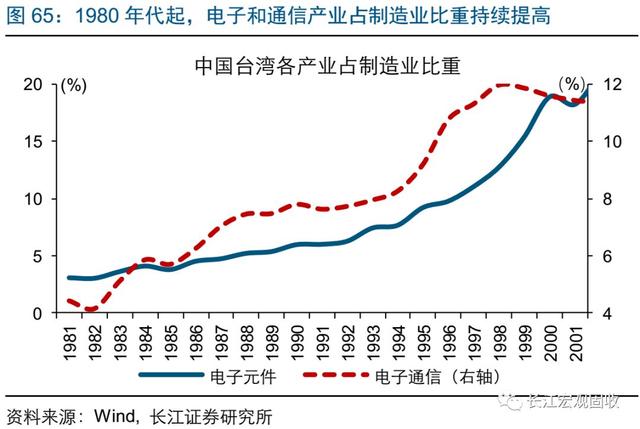

韓國和中國台灣則憑借良好工業基礎,鼓勵資本和技術密集型先進制造業發展。相較于新加坡和中國香港,韓國和中國台灣人口規模與地域面積較大,工業基礎也較爲完備,在轉型方向上,著重鼓勵資本和技術密集型的先進制造業發展。1980年代起,中國台灣電力設備、電子通信、電子元件等技術密集型制造業占比持續提高,其中,電子元件産業占比從1981年的3.1%大幅提升至1995年的9.2%。韓國産業結構也表現出類似特點,機械、運輸、電氣電子等設備制造業占比持續提升,機械和運輸設備占出口比重從1980年的20%提高到1995年的52%;其中,電氣機械占比大幅提升至22.8%,在主要出口産業中排名第一。

經濟轉型、不進則退:四小龍的突圍與沒落

新加坡、香港成功轉型,發展爲服務業集聚中心

新加坡、中國香港憑借區位優勢和貿易支持政策,産業重心逐漸轉向航運和貿易,成爲國際航運貿易中心。1980年代起,香港港、新加坡港集裝箱吞吐量快速增長,由1980年的不足150萬TEU,增長至2010年約2300萬TEU。1980年代末,新加坡港和香港港已成全球最大的兩個港口;截至2000年,吞吐量已經超過第三名的兩倍。航運的快速發展帶來的是外貿的持續繁榮,新加坡和中國香港外貿依存度都在300%以上,顯著高于韓國和中國台灣。其中,中國香港轉口貿易占總出口比重從1977年的22%提高到2017年的99%,已成爲國際貨物的中轉中心。

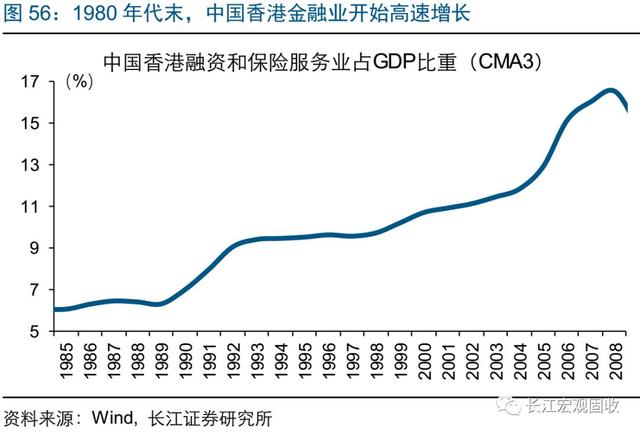

新加坡和中國香港金融業也先後起步,逐漸發展成爲紐約和倫敦之後的兩大全球金融中心。在航運和外貿發達地區,由于存在大量的貨物交易和資金融通需求,金融業往往也較爲發達。新加坡和中國香港在發展航運和外貿的同時,也非常注重金融業發展。1970年代末,新加坡金融業對經濟增長的貢獻開始加速上升,到1990年占GDP比重已升至13%。中國香港金融業起步稍晚但發展迅猛,到2007年占GDP比重高達18.3%。憑借發達的航運外貿、便捷的信息網絡、完備的基礎設施、優惠的金融政策,新加坡和中國香港已經發展成爲僅次于紐約和倫敦的國際金融中心,實現了經濟結構的大轉型。

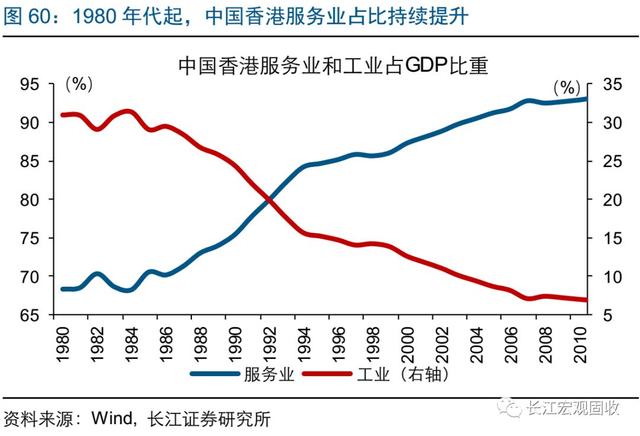

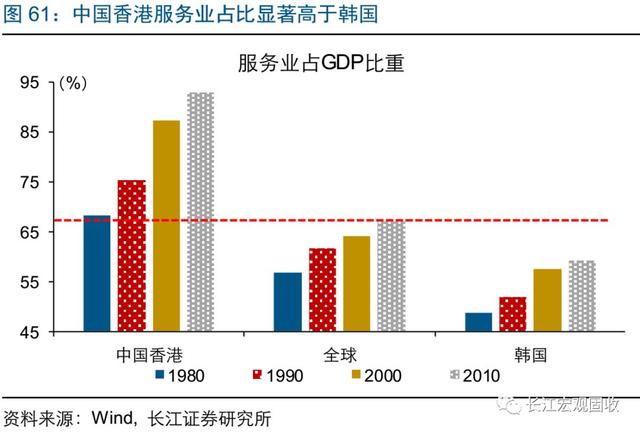

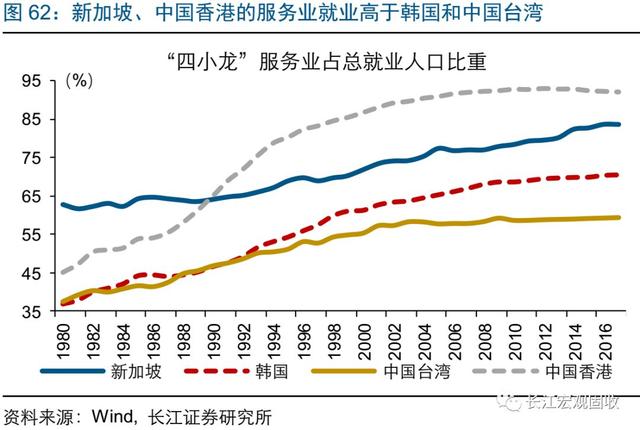

總體來看,新加坡和中國香港重點發展優勢服務業,經濟成功轉型,服務業成爲國民經濟支柱産業。新加坡和中國香港服務業基礎較好,1980年服務業占GDP比重已分別高達62%和68%。兩地充分發揮禀賦優勢和産業特色,通過重點發展航運、貿易、金融等産業,使得服務業對經濟增長的貢獻持續提升。到2010年,新加坡服務業占比提高到72%;中國香港則幾乎不再保留傳統制造業,專注服務業發展,2010年中國香港服務業貢獻了93.0%的GDP和92.8%的就業。新加坡、中國香港的服務業高度發達,對GDP和就業貢獻顯著高于韓國和中國台灣,體現出“四小龍”轉型的明顯差異。

自主創新不足、産業結構單一,台灣轉型遇瓶頸

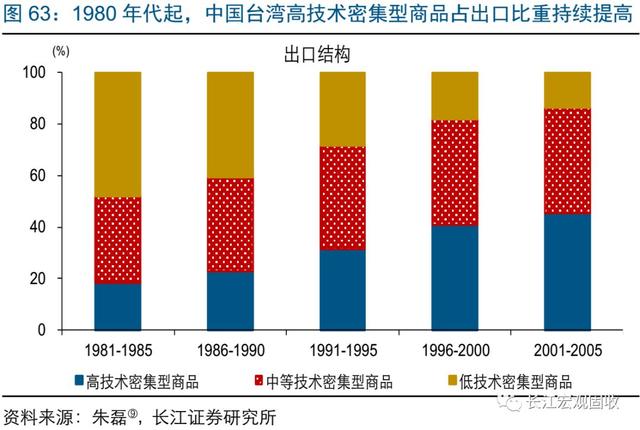

與新加坡、中國香港不同,中國台灣主要向中高端制造業轉型;轉型前期,部分技術密集型先進制造業培育較快,在電子、通信等産業上有明顯體現。1980年代起,中國台灣高技術密集型商品占出口比重持續提高,從1980年代初的不足20%提高到1990年代末的40%。在出口産品中,近一半屬于高科技産品,基本達到或接近歐美日等發達經濟體水平。其中,電子、通信等産業表現最爲突出。1980-2000年間,電子元件占制造業比重從3%提高到19%,電子通信從4%提高到12%。截至2000年,電子和通信産品已經成爲中國台灣對外出口占比最高的兩類産品。

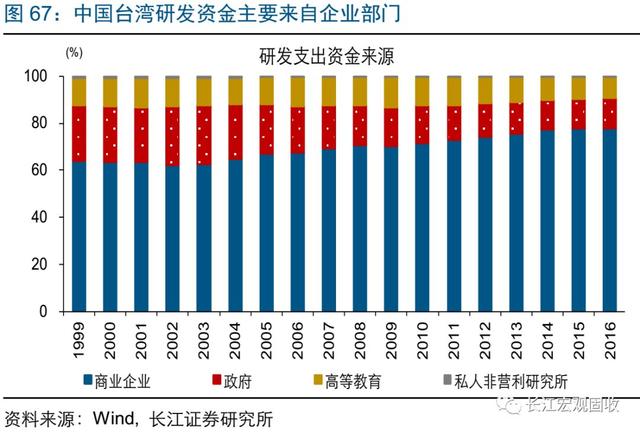

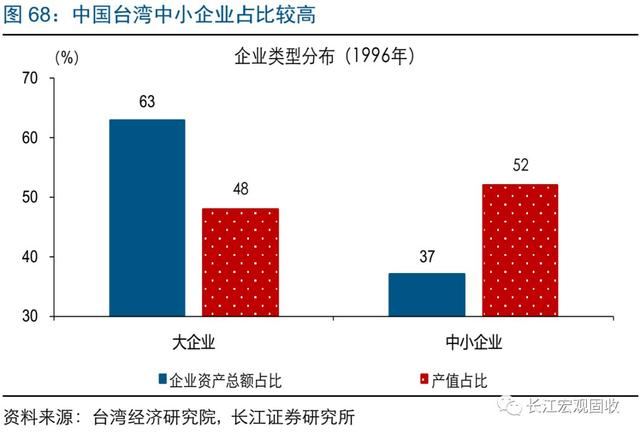

但是,由于中國台灣對科研和教育缺乏足夠投入,自主研發創新能力不足,對進一步産業轉型形成制約。中國台灣的研發資金主要來自于企業部門,創新能力發展依賴于企業投入。然而中國台灣中小企業占比較高,對于前期投入規模大、産出回報時間長的創新研發活動,中小企業的投入力度明顯弱于大企業,進而使得企業部門的自主創新研發投入明顯不足。最近20年,中國台灣的研發強度始終低于韓國(超過1個百分點),教育占GDP比重也在持續下降,與韓國的差距逐漸擴大。研發支出增長緩慢、教育投入持續降低,制約了中國台灣創新能力的提升,進而阻礙了經濟結構的進一步深化轉型。

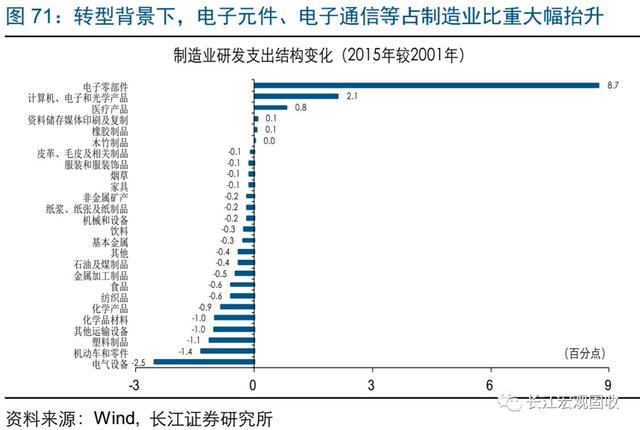

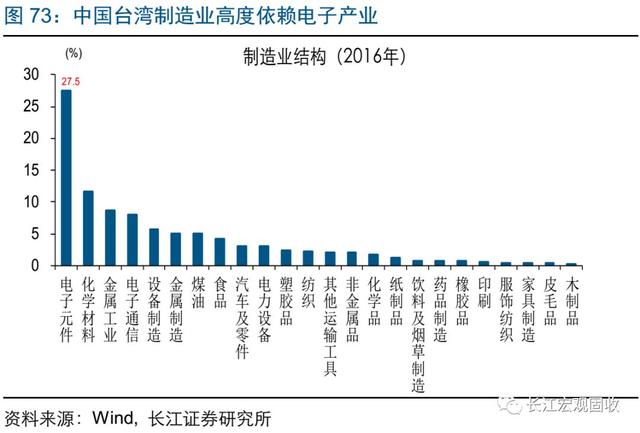

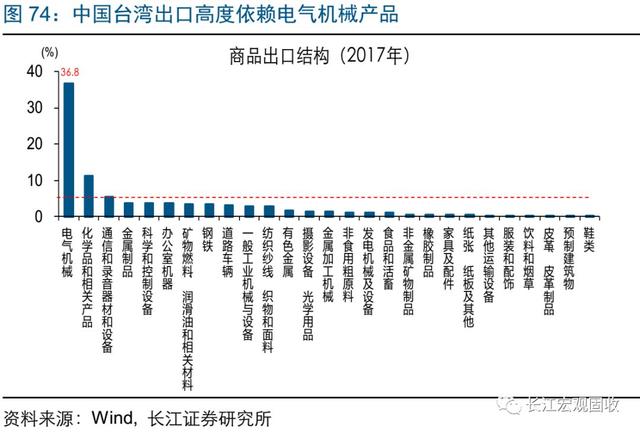

在整體研發創新能力不足的同時,中國台灣發展過度依賴電子行業,缺乏對其他新興産業的培育,産業結構和出口結構高度單一。從制造業的研發支出結構來看,2015年相較于2001年,研發支出增長主要集中在電子行業,電子零部件行業研發支出比重提高了8.7個百分點。而在其他新興産業方面,則明顯缺乏培育,醫療科學等新興産業的投入支出占比反而有所回落。這導致中國台灣的産業結構和出口結構都較爲單一,過度依賴電子行業。2016年電子行業占制造業比重高達27.5%,2017年電氣機械占商品出口比重36.8%,顯著高于其他産業,經濟結構不均衡的問題較爲突出。

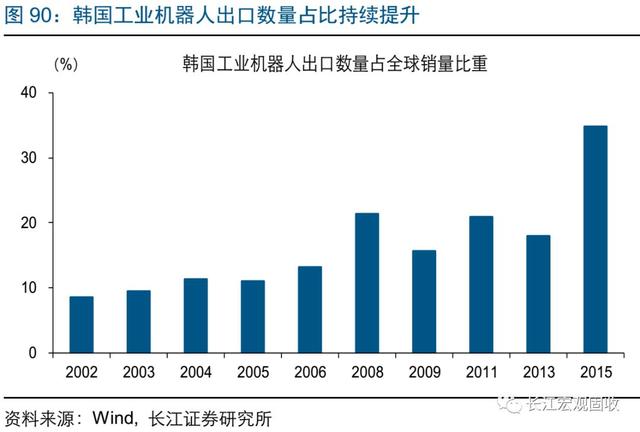

創新能力不足、産業結構單一,使得中國台灣轉型遭遇瓶頸,並對經濟增長形成持續拖累。在半導體領域,中國台灣銷售占全球的比重已顯著低于韓國;在工業機器人領域,中國台灣銷售占全球比重也始終難以提升,和韓國的差距逐漸拉大。中國台灣在先進制造領域表現乏力,創新能力不足、産業結構單一的弊端開始凸顯。産業轉型遭遇瓶頸,進一步拖累經濟增長。1990年代中後期以來,中國台灣追趕指數就長期保持在40%左右水平;2000年後,前期發展較慢的韓國開始趕超中國台灣,人均GDP逐漸拉開差距。

技術進步推動創新型增長,韓國産業邁向中高端

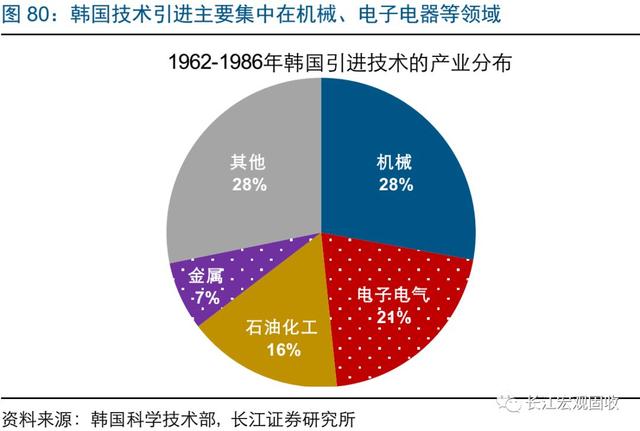

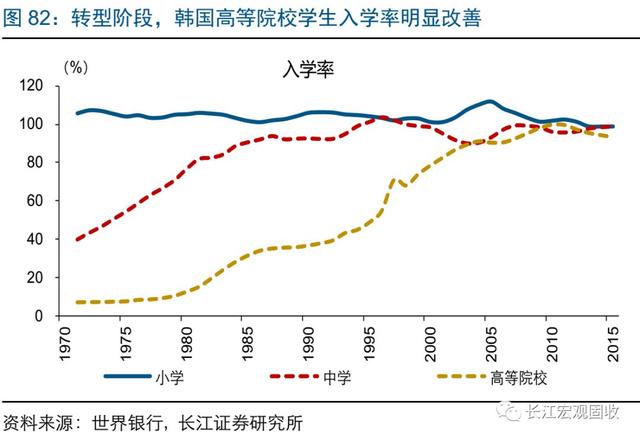

與中國台灣不同,韓國在轉型前期便大規模引進海外技術、加大教育投入,爲研發創新打下堅實基礎。1960年代起,韓國就主動引進海外技術;1980年代,韓國技術引進數量大幅增長,1987-1991四年間就引進超過3400項産業技術。從行業分布來看,引進的産業技術主要集中在機械、電子電氣等高技術制造業領域。此外,韓國長期重視教育投入,教育占公共開支的比重從1995年的3%左右持續提高到2015年的5%以上,高等院校入學率也從1995年的不足50%提高到2015年的90%以上。大規模技術引進和高強度的教育投入,爲韓國自主研發創新打下了堅實的基礎。

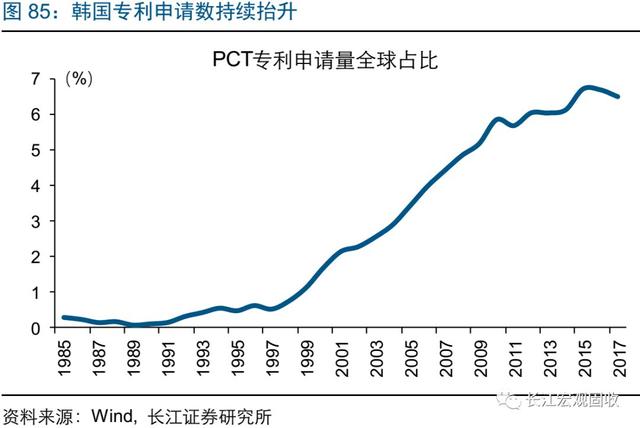

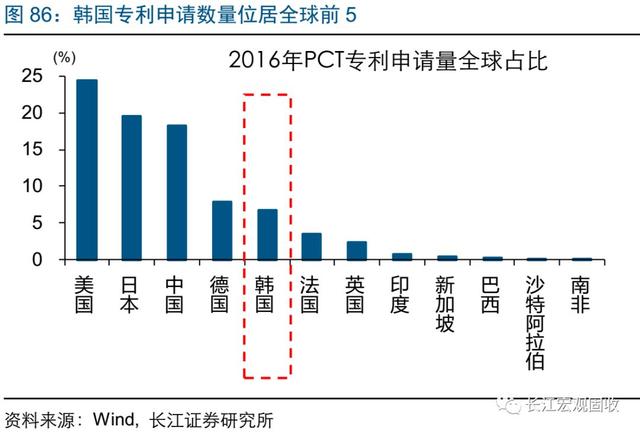

1990年代起,韓國加大研發創新力度,研發投入加速增長。1990年代初,韓國逐漸從海外技術引進轉爲內生研發創新,在教育投入增長的同時,科研院所數量和研發強度也同步提升。2008年韓國科研院所數量比10年前增長了3倍多;2015年韓國研發經費占GDP比重4.23%,顯著高于美國的2.79%和日本的3.28%。高強度的研發投入帶來了豐富的研究成果,韓國PCT專利申請量占全球比重從1990年代不足1%提高到2015年的6.7%,總量上位列全球前五。

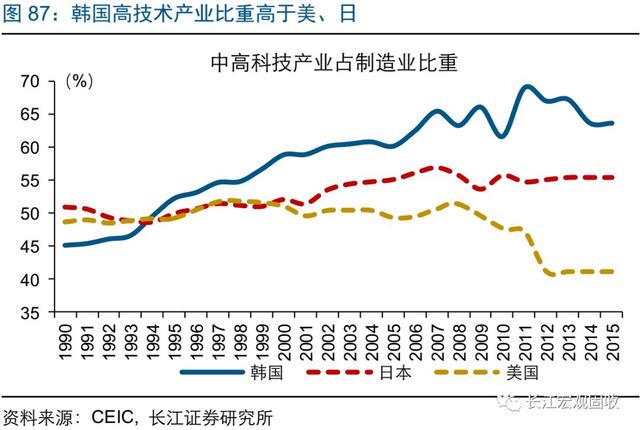

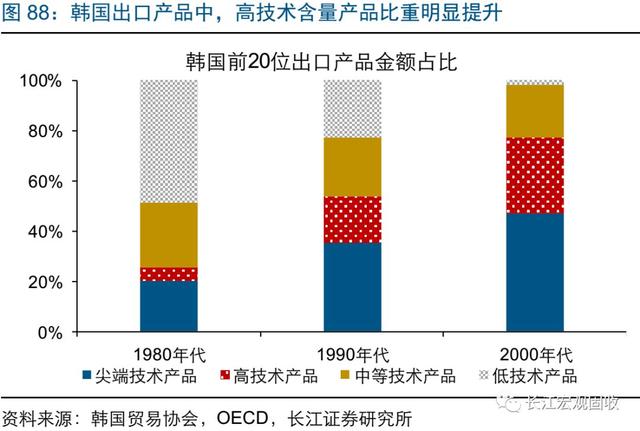

創新驅動下,以半導體等爲代表的韓國先進制造業發展成爲支柱産業,經濟結構加速轉型。韓國中高科技産業占制造業比重,自1990年代起快速提高,超過美國和日本後,長期保持在60%以上。出口産品中,尖端技術産品和高技術産品合計占比達到近80%。優勢産業方面,韓國半導體出口占全球的比重持續提高,近年來穩定保持在20%左右;2015年,工業機器人出口占全球銷量近1/3。自主創新研發驅動下,韓國的先進制造逐漸成長爲支柱産業,經濟結構實現轉型升級,支持韓國經濟長期中高速增長。

通過對亞洲“四小龍”轉型經驗的研究,我們認爲:

①1980年代後,傳統競爭優勢逐漸弱化,亞洲“四小龍”面臨相似的轉型壓力。根據自身禀賦和産業基礎,“四小龍”加快轉型、“分頭突圍”。

②新加坡和香港立足區位優勢,由傳統制造業轉向航運、貿易、金融等優勢服務業,一度成爲全球最大港口,也是僅次于紐約、倫敦的兩大全球金融中心。

③台灣謀求向中高端制造業轉型、但遭遇瓶頸。由于台灣對研發缺乏投入、新興産業培育不足,深化轉型遭遇瓶頸、拖累經濟增長,在半導體等多個領域逐漸被韓國趕超。

④韓國在大量引進海外技術基礎上,加大教育開支和研發創新力度,以半導體等爲代表的先進制造成爲韓國支柱産業,技術進步推動創新型增長、産業加速邁向中高端。

⑤我國面對內部轉型壓力和外部貿易摩擦沖擊,不能改變結構轉型、産業升級的大方向。加快創新研發投入,加速新興産業培育,保持定力、加速轉型仍將是我國頭等要務。

參考文獻:

①程大中等:《全球價值鏈分工與自貿區發展:內在機制及對中國的啓示》,《學術月刊》,2017年第5期。

②趙佳瑩:《香港制造業的轉型曆程及其經驗》,《企業經濟》,2008年第4期。

③、⑧郭建軍:《獨立以來新加坡外向型經濟的發展:全球化與區域化視角》, 雲南大學, 昆明,2011年。

④崔永植:《韓國産業政策及其發展研究》, 延邊大學, 延吉市,2013年。

⑤施建生:《一九八〇年代以來台灣經濟發展經驗》, 中華經濟研究院, 台北,1999年。

⑥肖勤福:《香港的制造業》,《改革與理論》,1997年第5期。

⑦陳會珠等:《香港自由港模式發展演化、動力機制及啓示》,《熱帶地理》,2015年第1期。

⑨朱磊:《台灣産業與金融研究》, 九州出版社, 北京,2012年。

⑩嚴正:《台灣産業結構升級研究》, 九州出版社, 北京,2003年。

【本文推送內容節選自長江研究已發布報告,報告原文請見2018年9月17日發布的研究報告《經濟突圍,路在何方?——從亞洲“四小龍”興衰看中國轉型方向》】

歡迎查閱【長江宏觀】“結構主義·轉型爲鑒”系列報告

1.宏觀經濟或監管政策出現大幅調整;

2.海外經濟政策層面出現黑天鵝事件。

證券研究報告:經濟突圍,路在何方?——從亞洲“四小龍”興衰看中國轉型方向

報告發布機構:長江證券研究所

參與人員信息:

趙偉 SAC編號:S0490516050002 郵箱:[email protected]

顧皓卿 郵箱:[email protected]

蛻變·新生:中國經濟的結構轉型

趙 偉 著

本書通過詳細缜密的研究分析以及翔實的數據事實,從結構主義經濟學的視角,回應了當前社會上對中國經濟發展的一些疑問,諸如中國經濟崩潰論、中國經濟難以跨越中等收入陷阱、人口和制度紅利結束論等觀點,闡述了中國經濟在結構轉型的道路上經曆的從蛻變到新生的過程,指出了結構轉型的未來方向,同時也介紹了一些國外的經驗和做法,爲中國經濟結構轉型提供了更廣泛的國際視角。

(各大電商平台均有銷售,歡迎購買)